كيف تناول الأدب العربي قضايا المرأة عبر العصور؟

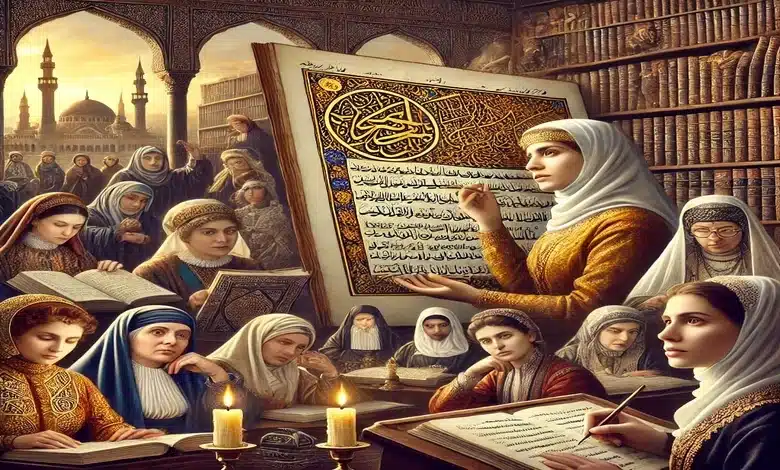

لطالما كانت المرأة جزءًا أساسيًا من المشهد الأدبي العربي، حيث جسّدها الأدباء في صور متعددة تعكس واقعها وأحلامها، فضلاً عن كونها مصدر إلهام للشعراء والكتاب. في الأدب الجاهلي، تداخلت صورة المرأة بين الحقيقة والأسطورة، مما منحها بعدًا مزدوجًا يجمع بين الجمال الواقعي والقوى الخارقة التي ظهرت في الأساطير.

ومع تطور العصور، تغيّرت صورة المرأة في الأدب لتتناسب مع التحولات الاجتماعية والدينية والسياسية، مما أدى إلى ظهور أنماط جديدة لتجسيد دورها في المجتمع. وبدوره يناقش هذا المقال مكانة المرأة في الأدب الجاهلي من خلال رصد حضورها في الشعر والمعلقات والأساطير، متتبعًا انعكاساتها على الوجدان العربي عبر العصور.

محتويات

- 1 المرأة في الأدب الجاهلي بين الواقع والأسطورة

- 2 المرأة في الأدب الإسلامي

- 3 المرأة في الأدب العباسي

- 4 المرأة في الأدب الأندلسي

- 5 المرأة في الأدب العربي الوسيط

- 6 المرأة في الأدب العربي الحديث

- 7 المرأة في الأدب المعاصر

- 8 مستقبل قضايا المرأة في الأدب العربي

- 9 كيف انعكس حضور المرأة في المعلقات الجاهلية؟

- 10 ما هي العلاقة بين المرأة والأسطورة في الأدب الجاهلي؟

- 11 كيف تأثر تصوير المرأة في الأدب الجاهلي بالقيم الاجتماعية السائدة؟

المرأة في الأدب الجاهلي بين الواقع والأسطورة

لعبت المرأة دورًا جوهريًا في الأدب الجاهلي، حيث ظهرت في النصوص بوصفها شخصية واقعية وأخرى متخيلة ذات أبعاد أسطورية. جسّدها الشعراء بأوصاف متعددة، فكانت الحبيبة المُلهمة، والزوجة الوفية، والأم الحنون، وأحيانًا القوية الحكيمة التي تؤثر في مجرى الأحداث. لم تقتصر مكانتها على الأوصاف الشعرية، بل امتدت إلى الموروث القصصي والأسطوري، مما يعكس مدى حضورها في وجدان المجتمع الجاهلي.

عكس الشعر الجاهلي صورة المرأة بوصفها مصدرًا للإلهام والعاطفة، حيث تناول جمالها الخارجي وسماتها الأخلاقية، فكانت رمزًا للطهر والوفاء. لم يكتفِ الشاعر بوصف ملامحها الجمالية، بل عبّر عن مشاعره تجاهها بكلمات تجسد عمق التأثر بها. في المقابل، صورت بعض الأشعار المرأة بوصفها نموذجًا مثاليًا، حيث اتخذها الشعراء رمزًا للقيم والمبادئ التي يسعون إليها.

أما في الجانب الأسطوري، فقد ارتبطت المرأة بتصورات خيالية تتجاوز الواقع، حيث ظهرت كشخصية خارقة أو نصف إلهية في بعض الروايات الشفهية. احتلت مكانة بارزة في الميثولوجيا العربية، حيث رُبطت بالقوى الكونية مثل الخصوبة والجمال والمصير. امتزجت هذه التصورات بالواقع، مما أضفى على المرأة في الأدب الجاهلي طابعًا مزدوجًا بين الحقيقة والأسطورة.

كما كشف صورة المرأة في الأدب الجاهلي عن عمق تأثيرها في الوجدان العربي، حيث لم تكن مجرد كيان هامشي، بل شخصية محورية عكست طبيعة المجتمع آنذاك، سواء من خلال الصور الواقعية التي نقلها الشعر، أو التجسيدات الأسطورية التي منحتها بُعدًا خارقًا.

صورة المرأة في الشعر الجاهلي

حظيت المرأة بمكانة متميزة في الشعر الجاهلي، حيث استهل الشعراء قصائدهم بوصفها، فكانت محورًا أساسيًا في المقدمات الطللية والغزلية. جسّدها الشاعر باعتبارها رمزًا للجمال والمثالية، معبرًا عن شوقه وحنينه إليها بأسلوب شاعري مفعم بالعاطفة. مثّلت المرأة عند الجاهليين نموذجًا للحب العذري، حيث عبّر الشعراء عن مشاعرهم تجاهها دون تجاوز القيم الاجتماعية السائدة.

لم يكن تصوير المرأة في الشعر الجاهلي مقتصرًا على الغزل فقط، بل برزت في أغراض أخرى، مثل الرثاء، حيث ظهرت الشاعرات، وعلى رأسهن الخنساء، التي أبدعت في التعبير عن الحزن والفقدان بأسلوب مؤثر. كما تطرّق الشعراء إلى دور المرأة في المجتمع، فكانت موضوعًا في بعض الحكم والأمثال الشعرية التي تتناول وفاءها، حكمتها، وقوة تأثيرها في الأحداث.

عكست هذه الصورة الشعرية واقع المرأة في ذلك العصر، إذ جسدت دورها في المجتمع من خلال تمثيلها كرمز للعاطفة والقوة في آنٍ واحد. أظهر الشعراء من خلالها مدى تأثرهم بحضورها، فجاءت نصوصهم شهادة حيّة على قيم الجاهلية ومكانة المرأة في ذلك الزمن.

المرأة كمصدر إلهام في المعلقات

مثّلت المرأة عنصرًا أساسيًا في المعلقات، حيث استُهلّت العديد من هذه القصائد بوصف الحبيبة واستحضار ذكرياتها. برع الشعراء في تصوير مشاعر الحب والوله تجاهها، مما جعلها رمزًا خالدًا في ذاكرة الأدب الجاهلي. لم يكن حضور المرأة في المعلقات مجرد إضافة شكلية، بل عكس أهميتها في وجدان الشاعر الجاهلي، حيث جسّدت المثال الأعلى للجمال والوفاء.

علاوة على ذلك، لم يقتصر دور المرأة في المعلقات على الغزل فقط، بل جاءت كرمز للأسى والحنين إلى الماضي، مما أضفى على النصوص بعدًا وجدانيًا عميقًا. أبدع الشعراء في تصوير المرأة ضمن لوحات شعرية تجمع بين الحقيقة والخيال، فتارة تظهر في صورة الحبيبة العاشقة، وتارة أخرى في صورة المخلّصة التي تمثل الأمل والنجاة.

جاءت المعلقات شاهدة على مدى تأثير المرأة في تشكيل الهوية الأدبية للعصر الجاهلي، حيث ظلت صورتها حيّة في هذه القصائد التي حفظها التاريخ، مما يعكس مكانتها الراسخة في الوجدان الشعري الجاهلي.

دور المرأة في القصص والأساطير الجاهلية

احتلت المرأة مكانة بارزة في القصص والأساطير الجاهلية، حيث لعبت أدوارًا متعددة تجمع بين الحكمة، الفتنة، والقوة. ظهرت في الحكايات الشفهية كشخصية مؤثرة، سواء من خلال دورها كحبيبة تلهم الأبطال، أو كحكيمة تُوجّه قرارات القبائل. لم يكن حضورها مجرد تكرار لصورة نمطية، بل كان انعكاسًا لدورها الحقيقي في المجتمع الجاهلي.

عكست الأساطير القديمة نظرة المجتمع إلى المرأة بوصفها كائنًا يتمتع بقوى خاصة، حيث رُبطت بالخصوبة والجمال، وأُحيطت بهالة من القدسية في بعض الروايات. تكررت في الحكايات الشعبية شخصيات نسائية تمتلك قدرات غير عادية، مثل القدرة على التنبؤ بالمستقبل، أو التأثير في مصائر الرجال.

أظهرت هذه القصص كيف كانت المرأة جزءًا أساسيًا من الموروث الثقافي الجاهلي، حيث لم تقتصر على دور المتلقية للأحداث، بل كانت عنصرًا فاعلًا يوجّه مجريات القصص والأساطير، مما يدل على حضورها القوي في الذاكرة الشعبية لذلك العصر.

المرأة في الأدب الإسلامي

شهد الأدب الإسلامي تحولًا جذريًا في تصوير المرأة، حيث ركّز على إبراز مكانتها الاجتماعية وفق القيم الإسلامية. قدّم الأدباء المرأة بوصفها شخصية متكاملة تجمع بين العقل والعاطفة، وتسهم بفعالية في بناء المجتمع دون تجاوز لحدود الشرع. لم تعد المرأة مجرد رمز للجمال أو موضوعًا للغزل، بل أصبحت محورًا رئيسيًا في الأدب يعكس دورها في الأسرة والعلم والدعوة والجهاد. ظهرت صور جديدة للمرأة تتحدى المفاهيم التقليدية، حيث جسّدتها الروايات والقصائد كعالمة، ومربية، ومشاركة في القرارات المصيرية.

بالإضافة إلى ذلك، اهتم الأدب الإسلامي بتسليط الضوء على القيم التي يجب أن تتحلى بها المرأة، مثل العفة، والحياء، والعلم، والقدرة على التأثير في محيطها. لم يكن هذا التصوير انعكاسًا لقيم جامدة، بل جاء متجددًا ليستوعب تحديات الزمن، حيث تفاعل مع القضايا الاجتماعية والسياسية، مقدمًا المرأة كنموذج فاعل في مختلف المجالات. كما عكست النصوص الأدبية الإسلامية رفضًا للصور النمطية التي تحصر المرأة في أدوار محددة، مؤكدين على دورها الأساسي في بناء المجتمع القوي المتماسك.

كما مثّل الأدب الإسلامي نافذة تعكس تصورًا متوازنًا لدور المرأة، حيث استطاع أن يقدمها بصورة متجددة تعبر عن تطلعاتها دون التخلي عن قيمها الدينية والاجتماعية.

تأثير القيم الإسلامية على صورة المرأة في الأدب

انعكست القيم الإسلامية بوضوح على صورة المرأة في الأدب، حيث ساهمت في تقديم نموذج متكامل يجمع بين الحقوق والواجبات. التزم الأدب الإسلامي بتقديم صورة المرأة وفق مبادئ العدل والاحترام، حيث صوّرها كشخصية تتمتع بالإرادة والعقل، وفي الوقت ذاته تحافظ على التقاليد الإسلامية التي تصون كرامتها. لم يكن الهدف فقط إبراز مكانتها داخل الأسرة، بل تم التأكيد على دورها في المجتمع، سواء في التعليم أو العمل أو الإسهام الفكري.

إلى جانب ذلك، تعامل الأدب الإسلامي مع المرأة باعتبارها عنصرًا حيويًا في تكوين الهوية الثقافية للأمة، حيث تناول دورها في نشر القيم الإسلامية وتربية الأجيال الجديدة. لم تكن المرأة في الأدب الإسلامي كائنًا سلبيًا ينتظر توجيه المجتمع، بل ظهرت كمؤثرة وصانعة للقرار في محيطها، سواء داخل الأسرة أو في المحيط العام. كما ركّز الأدباء على أهمية التزامها بمبادئ الأخلاق الإسلامية، مع عدم إغفال طموحاتها وتطلعاتها في التطور الشخصي والعلمي.

بفضل هذا التأثير العميق، قدّم الأدب الإسلامي صورة متزنة للمرأة، تتجنب التطرف في تصويرها بين المبالغة في تقييدها أو المبالغة في تحريرها. هذه الصورة المتكاملة جعلتها نموذجًا للمرأة العصرية التي تحافظ على هويتها الإسلامية دون أن تتخلى عن دورها في بناء المجتمع.

المرأة في الشعر والخطابة خلال صدر الإسلام

كان للمرأة حضور بارز في ميادين الشعر والخطابة خلال صدر الإسلام، حيث برزت أسماء لامعة أسهمت في تشكيل المشهد الأدبي. لم يكن دورها مقتصرًا على التعبير عن العواطف الشخصية، بل تجاوز ذلك ليشمل القضايا الدينية والاجتماعية والسياسية. قدّمت النساء في ذلك العصر نماذج من الشعر الذي يعكس القيم الإسلامية، كما استخدمن الخطابة في الدفاع عن قضايا الأمة ونشر الدعوة الإسلامية.

لعبت النساء دورًا هامًا في المجال الخطابي، حيث عرف عنهن الحجة القوية والقدرة على الإقناع. استخدمن الخطابة في توجيه الناس وحثهم على الجهاد، كما قدّمن نصائح للحكام وشارك بعضهن في المجالس العلمية. لم يكن هذا الحضور أمرًا استثنائيًا، بل كان امتدادًا لطبيعة المجتمع الإسلامي الذي أتاح للمرأة فرصًا واسعة للمشاركة في بناء الحضارة.

ظل تأثير المرأة في الشعر والخطابة خلال صدر الإسلام قائمًا، حيث انتقل تأثيرها إلى العصور اللاحقة، مما يدل على مدى إسهامها في تشكيل الفكر الإسلامي المبكر. هذا الدور البارز جعلها عنصرًا لا غنى عنه في الثقافة الإسلامية، حيث ظلت كلماتها وقصائدها شاهدة على عصر من القوة الفكرية والروحانية.

أدوار المرأة في القصص الديني والمرويات التاريخية

احتلت المرأة موقعًا مهمًا في القصص الديني والمرويات التاريخية، حيث ظهرت بأدوار متعددة عكست مكانتها في الإسلام. لم تكن هذه الأدوار شكلية أو هامشية، بل أساسية في توجيه المجتمع نحو القيم الصحيحة. تناولت النصوص الإسلامية قصص النساء اللاتي أسهمن في نشر الدين، سواء من خلال التعليم أو المشاركة في الأحداث الكبرى التي شهدتها الأمة الإسلامية.

ساهمت المرأة في نقل الحديث الشريف وحفظه، حيث برزت شخصيات نسائية كان لهن دور محوري في جمع ونقل الأحاديث عن النبي ﷺ. لم تقتصر أدوار المرأة على الجانب الديني فحسب، بل شملت أيضًا التأثير في القرارات السياسية والاجتماعية، حيث شاركت بعض النساء في صنع الأحداث التاريخية المهمة. في المرويات التاريخية، ظهرت المرأة بوصفها نموذجًا للتضحية والوفاء، حيث سجّلت قصصًا عن مواقفها البطولية في الدفاع عن الإسلام ونشر القيم النبيلة.

عكست هذه المرويات صورة المرأة المسلمة باعتبارها عنصرًا فعّالًا في بناء المجتمع، حيث امتزج دورها بين المسؤوليات الأسرية والاجتماعية والعلمية. لم تكن مجرد متلقية للأحداث، بل كانت صانعة لها، مما جعلها نموذجًا خالدًا في التاريخ الإسلامي.

المرأة في الأدب العباسي

شهد العصر العباسي تحولات كبيرة في مكانة المرأة، مما انعكس على الأدب بشكل واضح. لعبت النساء دورًا مهمًا في الحياة الثقافية، فبرزت شاعرات وكاتبات أثرين المشهد الأدبي بأعمالهن. ظهرت أسماء بارزة مثل علية بنت المهدي، التي اشتهرت بشعرها الرقيق ومشاركتها في المجالس الأدبية. كما لعبت الجواري المثقفات دورًا في نشر الأدب والموسيقى، حيث تميزن بمعرفة واسعة بالشعر والغناء والفنون المختلفة.

في المقابل، فرضت بعض التقاليد قيودًا على المرأة، مما حدّ من مشاركتها في بعض المجالات الأدبية. رغم ذلك، تمكنت العديد من النساء من تجاوز هذه العقبات، واستطعن التعبير عن مشاعرهن وأفكارهن من خلال الشعر والنثر. تفاوتت درجة الحرية الممنوحة لهن تبعًا للطبقة الاجتماعية والمنطقة الجغرافية، حيث تمتعت نساء الطبقات العليا بحرية أكبر مقارنة بغيرهن.

وعكس الأدب العباسي صورة مزدوجة للمرأة، إذ أتاح لها فرصًا للتعبير عن ذاتها، لكنه في الوقت نفسه فرض عليها قيودًا مجتمعية، مما جعل دورها الأدبي مزيجًا من التحرر والتقييد.

المرأة في الشعر العباسي

ازدهر الغزل في العصر العباسي بنوعيه العذري والصريح، حيث عبّر الشعراء عن مشاعرهم بأساليب متنوعة. ركّز الغزل العذري على الحب الروحي والعاطفة الصادقة، فصوّر المرأة كمحبوبة مثالية بعيدة المنال، مما عكس القيم الأخلاقية السائدة في بعض الأوساط. أما الغزل الصريح، فتميّز بوصف الجمال الحسي والتعبير المباشر عن العاطفة، مما يعكس الانفتاح الثقافي والاجتماعي في العصر العباسي.

لم يقتصر دور المرأة على كونها موضوعًا للغزل، بل برزت أيضًا كشاعرة تعبّر عن مشاعرها الخاصة، متحدية بذلك بعض القيود الاجتماعية. استخدمت الشاعرات ألفاظًا قوية وصورًا جريئة للتعبير عن العشق واللوعة، مما جعل شعرهن يتميز بصدق العاطفة وعمق المعاني.

يعكس التنوع في شعر الغزل في العصر العباسي تعدد تجارب الحب آنذاك، حيث برزت المرأة في الأدب بصورة متحررة أحيانًا، ومقيدة بأعراف المجتمع في أحيان أخرى.

أدب الجواري والشاعرات في العصر العباسي

لعبت الجواري والشاعرات دورًا بارزًا في إثراء الأدب العباسي، حيث لم يكن تأثيرهن مقتصرًا على البلاط فحسب، بل امتد إلى مجالس الشعر والأدب. امتلكت العديد من الجواري معرفة واسعة باللغة والأدب والموسيقى، مما جعلهن مؤثرات في الحركة الثقافية. أتقنت بعضهن فنون الإلقاء والغناء، فجمعن بين الموهبة الشعرية والقدرة الفنية، مما جعلهن محط أنظار الخلفاء والأمراء.

برزت بعض الشاعرات أيضًا في ذلك العصر، وعبّرن عن مشاعرهن وأفكارهن بحرية نسبية مقارنة بالعصور السابقة. لم يكن أدبهن مجرد انعكاس لمشاعر الحب والغزل، بل تناول قضايا اجتماعية وسياسية أحيانًا، مما يدل على وعيهن العميق بالمجتمع من حولهن. ورغم ذلك، بقيت مشاركتهن مقيدة بحدود معينة، حيث تعرضن أحيانًا للنقد أو التجاهل بسبب المعايير السائدة.

يبرز أدب الجواري والشاعرات في العصر العباسي كدليل على الدور الفاعل الذي لعبته المرأة في الحياة الثقافية، رغم القيود التي فُرضت عليها.

تأثير البيئة السياسية والثقافية على صورة المرأة

تأثرت صورة المرأة في الأدب العباسي بالعوامل السياسية والثقافية السائدة آنذاك، حيث شهدت هذه الفترة توسعًا حضاريًا وانفتاحًا على الثقافات المختلفة، مما أثر في النظرة إلى المرأة ودورها في المجتمع. انعكس هذا التأثير في الأدب، حيث صُوّرت المرأة بأشكال متعددة، فتارة بدت رمزًا للعفة والطهر، وتارة أخرى ظهرت كعنصر فاعل في الحياة الأدبية والفنية.

أدى الاستقرار السياسي في بعض الفترات إلى ازدهار الفنون، مما ساهم في بروز النساء المثقفات في مجال الشعر والموسيقى. في المقابل، شهدت فترات الاضطراب السياسي تراجعًا في حضور المرأة الأدبي، حيث أثرت القلاقل الاجتماعية على مشاركتها في الحياة الثقافية. كما لعب الدين والتقاليد دورًا مهمًا في تشكيل صورة المرأة، حيث تفاوتت النظرة إليها بين الانفتاح والتقييد تبعًا للظروف المحيطة.

تعكس صورة المرأة في الأدب العباسي مدى تأثرها بالمتغيرات السياسية والثقافية، حيث ظهرت أحيانًا كرمز للإبداع والتحرر، وأحيانًا أخرى كضحية للقيود المجتمعية التي حدّت من دورها في بعض الفترات.

المرأة في الأدب الأندلسي

لعبت المرأة دورًا بارزًا في الأدب الأندلسي، حيث صوّرها الشعراء والكتّاب باعتبارها مصدرًا للجمال والإلهام، كما ساهمت بنفسها في إثراء الحياة الثقافية والعلمية. ارتبطت صورة المرأة في الأدب الأندلسي بمفاهيم الحب والعشق، حيث تفنّن الشعراء في وصف ملامحها وشخصيتها بأسلوب بديع، مستلهمين صورهم من طبيعة الأندلس الخلابة. كذلك، لم تقتصر مكانتها على كونها موضوعًا للأدب، بل تجاوزت ذلك لتكون مبدعة وكاتبة وشاعرة تنافس الرجال في ميادين الثقافة والمعرفة.

عكست النصوص الأدبية الأندلسية تقدير المجتمع للمرأة، حيث جسّدت القصائد والنثر مشاعر الحب العفيف والصبابة الرقيقة، مما أضفى على الأدب الأندلسي طابعًا وجدانيًا فريدًا. إضافة إلى ذلك، لعبت النساء الأندلسيات دورًا هامًا في التعليم ونقل المعرفة، إذ تولّين التدريس والكتابة وساهمن في الحوارات الفكرية، مما عزز من مكانتهن الثقافية. كما أن بعضهن أسّسن مجالس أدبية وصالونات فكرية، استقطبت النخبة من الأدباء والشعراء والمثقفين.

ولا يمكن إنكار التأثير الكبير الذي تركته المرأة في الأدب الأندلسي، سواء من خلال كونها ملهمة للشعراء أو كاتبة وشاعرة تركت بصمتها في صفحات التاريخ الثقافي للأندلس.

المرأة في الشعر الأندلسي: بين العشق والطبيعة

تميّز الشعر الأندلسي بإبراز دور المرأة في الحب والجمال، حيث ارتبطت صورتها بالطبيعة الخلابة. استخدم الشعراء أوصافًا مستوحاة من الزهور والأنهار والسماء، ليعكسوا من خلالها جمال المحبوبة ومكانتها في قلوبهم. لم يكن الحب في الشعر الأندلسي مجرد غزل سطحي، بل تجسيد لمشاعر إنسانية عميقة تتداخل مع روعة البيئة الأندلسية.

كما لم يقتصر تصوير المرأة في الشعر الأندلسي على كونها معشوقة فحسب، بل كانت أيضًا شريكة في الحب والتأمل والعشق الصوفي، حيث عبّر العديد من الشعراء عن مشاعرهم بصدق، مع التركيز على نقاء العاطفة ورهافتها. في المقابل، برزت شاعرات أندلسيات عبّرن عن مشاعر الحب بأسلوب راقٍ يعكس شخصياتهن القوية وثقافتهن العميقة.

هذا وجسّد الشعر الأندلسي المرأة كعنصر أساسي في تجربة الحب، حيث امتزجت مشاعر العشق بجمال الطبيعة، مما أضفى على النصوص الشعرية رونقًا خاصًا ميزها عن غيرها من الأشعار العربية.

دور النساء في الحياة الثقافية والأدبية في الأندلس

لعبت المرأة دورًا محوريًا في المشهد الثقافي والأدبي في الأندلس، حيث لم تكن مجرد متلقية للمعرفة، بل كانت مساهمة فعالة في إنتاجها ونقلها للأجيال القادمة. حصلت النساء الأندلسيات على مستويات عالية من التعليم، مما أتاح لهن فرص المشاركة في مجالات متعددة كالشعر والفقه والفلسفة والطب.

ساهمت النساء في إثراء الحياة الفكرية من خلال إنشاء حلقات أدبية ومجالس علمية، حيث تناقشن في موضوعات ثقافية متنوعة. كما قدّمن إسهامات قيّمة في الكتابة والتأليف، مما ساعد على ترسيخ دور المرأة في الحركة الأدبية الأندلسية. إلى جانب ذلك، برزت العديد من الأديبات والشاعرات اللواتي تنافسن مع الرجال في ساحة الإبداع، وحققن شهرة واسعة بفضل جودة أعمالهن الأدبية.

كما لا يمكن إغفال دور النساء في بناء الحياة الثقافية في الأندلس، فقد أسهمن في خلق بيئة فكرية نابضة بالحياة، ما جعل الأندلس نموذجًا حضاريًا متميزًا في تاريخ الثقافة الإسلامية.

نماذج بارزة من الشاعرات والمثقفات الأندلسيات

شهدت الأندلس ظهور عدد من الشاعرات والمثقفات اللواتي تركن بصمة واضحة في الأدب والفكر. ومن أبرز هؤلاء:

- ولادة بنت المستكفي: شاعرة وأديبة مشهورة، اشتهرت بصالونها الأدبي الذي كان يجمع نخبة المثقفين والشعراء، وكانت تتمتع بشخصية قوية وثقافة واسعة.

- حفصة بنت حمدون: شاعرة مرهفة الحس، تناولت في قصائدها موضوعات الحب والعشق بأسلوب راقٍ، مما جعلها تحظى بإعجاب كبير في عصرها.

- عائشة القرطبية: كانت من النساء المثقفات اللاتي تميزن في مجالات الأدب والعلوم، ولعبت دورًا مهمًا في نشر المعرفة بين النساء في الأندلس.

- بنت الأمير المعتمد بن عباد: كانت شاعرة موهوبة ورثت عن والدها حب الأدب والشعر، وساهمت في نقل التقاليد الأدبية في الأندلس.

المرأة في الأدب العربي الوسيط

في الأدب العربي الوسيط، جسّد الكتّاب والشعراء المرأة بصور متعددة، متأثرين بالتقاليد المحافظة والقيم الاجتماعية السائدة. التزم الأدباء بتقديم نماذج نسائية تتماشى مع المعايير الأخلاقية والدينية للمجتمع. ركزوا على إبراز دور المرأة كأم وزوجة، ملتزمة بواجباتها الأسرية والاجتماعية. عكست هذه الصور التزام الأدب بالقيم والتقاليد التي تحافظ على استقرار المجتمع وترابطه.

مع ذلك، لم تقتصر صورة المرأة في الأدب الوسيط على الأدوار التقليدية فقط. قدّم الأدباء نماذج لنساء تميزن بالحكمة والفصاحة والشجاعة. برزت شخصيات نسائية في الشعر والنثر، أظهرن قدراتهن الفكرية والأدبية. ساهمت هذه النماذج في إثراء المشهد الأدبي وتقديم صورة متوازنة للمرأة تجمع بين التقاليد والحداثة.

علاوة على ذلك، تناول الأدب العربي الوسيط موضوعات الحب والعشق، حيث صوّر المرأة كمحبوبة تتمتع بالجمال والذكاء. استخدم الشعراء الغزل لوصف مشاعرهم وعواطفهم تجاه المرأة، مما أضفى بعدًا إنسانيًا وعاطفيًا على الأدب. عكس هذا التنوع في التصوير فهم الأدباء لتعقيدات النفس البشرية والعلاقات الاجتماعية.

بالإضافة إلى ذلك، ظهرت في الأدب الوسيط قصص وحكايات تروي مغامرات نساء تحدين الصعاب وتجاوزن العقبات. سلّطت هذه القصص الضوء على قوة الإرادة والذكاء اللذين تمتعت بهما النساء، مما يعكس تقدير المجتمع لقدراتهن ومساهماتهن. ساهمت هذه الروايات في تعزيز مكانة المرأة وإبراز دورها الفعّال في المجتمع.

ويمكن القول إن الأدب العربي الوسيط قدّم صورة متنوعة للمرأة، مزجت بين التقاليد المحافظة والتصورات المتجددة. أبرز الأدباء أدوار المرأة المختلفة، مما يعكس فهمًا عميقًا لدورها المحوري في بناء المجتمع وتطوره.

المرأة في كتب الأدب والتراجم في العصور الوسطى

في العصور الوسطى، اهتم الكتّاب والمؤرخون بتوثيق سير النساء في كتب الأدب والتراجم. سجّلوا إنجازاتهن ومساهماتهن في مختلف المجالات. ركّزت هذه الكتب على تقديم نماذج نسائية تميزن بالعلم والأدب والشجاعة. ساهمت هذه التراجم في إبراز دور المرأة في المجتمع وتأكيد مكانتها.

على سبيل المثال، أوردت كتب التراجم سير نساء عالمات وشاعرات تركن بصمات واضحة في مجالاتهن. ساهمت هذه السير في تقديم قدوة للأجيال اللاحقة. عكست هذه التراجم تقدير المجتمع لمساهمات المرأة. أبرزت قدرتها على التفوق والإبداع.

بالإضافة إلى ذلك، تناولت كتب الأدب قصصًا وحكايات تروي تجارب النساء ومواقفهن. عكست هذه القصص التحديات التي واجهنها. أظهرت كيفية تجاوزهن للعقبات. ساهمت هذه الحكايات في تعزيز فهم المجتمع لدور المرأة. أبرزت قوتها وحكمتها.

كما يمكن القول إن كتب الأدب والتراجم في العصور الوسطى لعبت دورًا مهمًا في توثيق سير النساء. ساهمت في إبراز مكانتهن ومساهماتهن في المجتمع. عكست هذه الكتب تقدير المجتمع لدور المرأة. أبرزت تنوع أدوارها وقدراتها.

تأثير الفكر الصوفي على صورة المرأة في الأدب

أثّر الفكر الصوفي بشكل عميق على تصوير المرأة في الأدب العربي. اعتبر المتصوفة المرأة رمزًا للجمال الإلهي والحكمة الروحية. جسّدوا العلاقة بين العاشق والمعشوق كتشبيه للعلاقة بين الإنسان والخالق. أضفى هذا التصور بُعدًا روحانيًا على صورة المرأة في الأدب.

على سبيل المثال، قدّم ابن عربي في كتاباته رؤية متقدمة لدور المرأة. اعتبرها تجسيدًا للجمال الكوني. أبرز دورها في التجربة الروحية. ساهمت هذه الرؤية في تعزيز مكانة المرأة في الفكر الصوفي. أبرزت دورها في السعي نحو الكمال الروحي.

بالإضافة إلى ذلك، ظهرت نساء متصوفات تميزن بتجاربهن الروحية العميقة. ساهمن في إثراء الأدب الصوفي. عكست سيرهن قوة الإيمان والبحث عن الحقيقة. أبرزت هذه التجارب دور المرأة في المجال الروحي. أظهرت قدرتها على الوصول إلى مراتب عالية من المعرفة.

هذا ويمكن القول إن الفكر الصوفي أثّر بشكل إيجابي على تصوير المرأة في الأدب. قدّمها كرمز للجمال والحكمة. أبرز دورها في التجربة الروحية. ساهم هذا التأثير في تعزيز مكانة المرأة في الأدب والفكر العربي.

المرأة في ألف ليلة وليلة

في ألف ليلة وليلة، صوّر الكتّاب المرأة بشخصيات متعددة تجمع بين الواقعية والخيال. قدّموا نماذج لنساء تميزن بالذكاء والشجاعة والمكر، مما يعكس تنوع الأدوار التي لعبتها المرأة في المخيال الشعبي. اعتمدت الحكايات على تصوير المرأة أحيانًا كعنصر محوري في الأحداث، سواء بصفتها بطلة ذكية تحل المشكلات، أو كمصدر للفتنة والمكائد، مما يعكس رؤية مزدوجة لدورها في المجتمع.

على سبيل المثال، تجسدت شهرزاد في دور المرأة الحكيمة التي استخدمت ذكاءها وسردها القصصي لإنقاذ نفسها ونساء بلدها من بطش الملك شهريار. استعملت الحكايات لتغيير قناعاته، مما يدل على تأثير العقل الأنثوي في تحويل مسار الأحداث. إضافة إلى ذلك، قدّمت بعض الشخصيات النسائية الأخرى نموذج المرأة القوية القادرة على التحكم في مصيرها، مثل النساء اللواتي كنّ ملكات أو ساحرات يمتلكن قوى خارقة.

من ناحية أخرى، لم تخلُ الحكايات من تصوير المرأة بطريقة نمطية، حيث ظهرت شخصيات نسائية استُخدمت في إطار الغواية والخداع، مما يعكس بعض القيم المجتمعية السائدة آنذاك. لكن، على الرغم من هذه الصور التقليدية، تبقى ألف ليلة وليلة واحدة من أبرز النصوص التي أبرزت قوة المرأة ومهارتها في التأثير على مجرى الأحداث.

يظهر أن ألف ليلة وليلة قدمت صورة متوازنة للمرأة، تجمع بين الذكاء والمكر، القوة والضعف، الحكمة والخداع. عكست هذه الحكايات رؤية المجتمع للمرأة في ذلك العصر، حيث تنوعت أدوارها بين الواقعية والخيال، مما ساهم في تشكيل صورة معقدة ومتعددة الأبعاد للمرأة في الأدب العربي.

المرأة في الأدب العربي الحديث

شهد الأدب العربي الحديث تحولًا جذريًا في تصوير المرأة، حيث بدأت الكاتبات والشاعرات في التمرد على القيود المجتمعية والتقاليد التي طالما قيدت حضورهن في المشهد الأدبي. عبّرت المرأة العربية عن ذاتها من خلال الكتابة، مستغلة الأدب كوسيلة للنضال ضد الظلم الاجتماعي والتمييز الجندري. برزت أصوات أدبية نسوية قوية، حيث سعت الأديبات إلى إعادة تشكيل صورة المرأة بعيدًا عن الصورة النمطية التي حبسها فيها الأدب التقليدي.

تناولت الأعمال الأدبية النسوية قضايا جوهرية مثل الحرية الشخصية، والتعليم، والمشاركة السياسية، حيث تمكنت المرأة من فرض صوتها على الساحة الأدبية رغم التحديات. لم يعد الأدب مجرد انعكاس لمعاناة المرأة، بل تحول إلى منبر لطرح رؤى جديدة عن الهوية والاستقلالية والتحرر. شهدت الرواية والشعر والمقالة تطورًا كبيرًا في معالجتها لقضايا النساء، حيث جسدت الشخصيات النسائية الجديدة نماذج قوية ومتحررة قادرة على تحدي المجتمع.

استطاعت المرأة عبر الأدب أن تحطم الكثير من القيود الثقافية والاجتماعية، مما جعلها عنصرًا أساسيًا في النهضة الفكرية الحديثة. لم يعد دورها مقتصرًا على كونها موضوعًا للأدب، بل أصبحت كاتبة ومبدعة تؤثر في مسار الفكر العربي وتساهم في إعادة تشكيله بما يتناسب مع واقعها وطموحاتها.

بدايات النهضة الأدبية وصوت المرأة الجديد

مع انطلاق النهضة الأدبية الحديثة، بدأت المرأة ترفع صوتها في مجال الأدب، باحثة عن مساحة تعبر فيها عن ذاتها بعيدًا عن الصورة التقليدية التي حصرها المجتمع فيها. استخدمت الأديبات المقالات والروايات والشعر وسيلة للمطالبة بحقوقهن، حيث ظهرت أصوات أدبية جريئة تناقش قضايا المرأة بشكل لم يكن مألوفًا في السابق. لعبت الكاتبات الرائدات دورًا محوريًا في هذا التغيير، حيث تمردن على الأعراف التي كانت تحجب أصوات النساء وتقلل من قيمة إسهاماتهن الفكرية.

لم يكن الطريق سهلاً، فقد واجهت الكاتبات تحديات اجتماعية وثقافية حاولت تقييد حريتهن الفكرية، إلا أنهن استمررن في طرح قضاياهن بقوة، مما أدى إلى إحداث تغيير تدريجي في نظرة المجتمع للأدب النسوي. شكلت هذه الفترة بداية جديدة لصوت المرأة في الأدب العربي، حيث بدأ الكُتاب الرجال أيضًا في تسليط الضوء على قضايا المرأة من منظور أكثر وعيًا وإنصافًا.

المرأة في الرواية العربية الحديثة

شهدت الرواية العربية الحديثة تحولًا جذريًا في طريقة تصوير المرأة، حيث لم تعد مجرد شخصية هامشية أو تابعة للرجل، بل أصبحت محورًا للأحداث وصاحبة قرار مستقل. تطورت شخصيات النساء في الروايات لتجسد قضايا التحرر والاستقلالية والصراع مع الواقع الاجتماعي، مما عكس تطور الوعي بحقوق المرأة في العالم العربي.

لم تقتصر هذه التطورات على الروايات التي كتبتها النساء، بل امتدت أيضًا إلى أعمال الروائيين الرجال الذين أصبحوا أكثر وعيًا بتحديات المرأة وطموحاتها. عكست الروايات الحديثة قضايا مثل العنف الأسري، والضغوط الاجتماعية، والتمييز الجندري، حيث أصبحت المرأة شخصية محورية تقود السرد وتؤثر في مجريات الأحداث.

مع مرور الوقت، أصبحت الرواية وسيلة فعالة لمناقشة قضايا المرأة بشكل أكثر عمقًا، مما ساهم في تشكيل وعي مجتمعي جديد حول دور المرأة في الحياة العامة والخاصة. لم يعد الحديث عن حقوق المرأة مقتصرًا على الخطابات السياسية أو المنظمات الحقوقية، بل أصبح الأدب أحد أهم أدوات التغيير والتأثير في المجتمعات العربية.

دور الأدب في مناقشة قضايا حقوق المرأة والتحرر

لعب الأدب دورًا محوريًا في مناقشة قضايا حقوق المرأة والتحرر، حيث استخدمته الكاتبات كأداة لمواجهة القوالب النمطية المفروضة عليهن. تناولت الأعمال الأدبية النسوية موضوعات شائكة مثل القهر الاجتماعي، وعدم المساواة، وحق المرأة في اختيار مصيرها، مما جعل الأدب فضاءً للنقاش المفتوح حول قضايا المرأة.

عبر الشعر والرواية والمسرح، تمكنت النساء من التعبير عن معاناتهن وتجاربهن الشخصية، حيث ساهمت هذه الأعمال في إذكاء الوعي المجتمعي حول حقوق المرأة ودورها في المجتمع. لم يكن الأدب مجرد انعكاس للواقع، بل أصبح أداة للمقاومة والتغيير، حيث ساعد في كسر العديد من القيود الاجتماعية والتقليدية التي ظلت مفروضة على المرأة لقرون.

في ظل هذا التطور، لم يعد الحديث عن حقوق المرأة والتحرر مقتصرًا على النخب الفكرية، بل أصبح الأدب وسيلة لنقل هذه القضايا إلى الجمهور العام، مما جعلها جزءًا من الحوارات المجتمعية اليومية. ساهمت هذه الحركة الأدبية في تعزيز مكانة المرأة داخل المجتمعات العربية، حيث باتت قضاياها مطروحة بشكل جاد ومؤثر، وأصبحت جزءًا أساسيًا من الأدب العربي الحديث.

المرأة في الأدب المعاصر

تُشكِّل المرأة في الأدب المعاصر محورًا هامًا يعكس واقعها الاجتماعي وتحدياتها المتعددة. يتناول الأدب الحديث قضايا المرأة بمختلف أبعادها، مسلطًا الضوء على معاناتها داخل المجتمعات الذكورية، ومحاولاتها الدؤوبة للخروج من دائرة التهميش. تعبر العديد من الروايات والقصائد عن الصراع الذي تخوضه المرأة بين المحافظة على هويتها وبين التكيف مع متطلبات المجتمع التقليدي.

تُبرز الأعمال الأدبية الحديثة العقبات التي تواجهها النساء، مثل القيود المفروضة على حريتهن، والضغوط الأسرية التي تفرض عليهن أدوارًا نمطية، والعنف الاجتماعي الذي يعانين منه بأشكاله المختلفة. تعكس هذه الأعمال أيضًا صورة المرأة التي تحاول إعادة تعريف ذاتها، مستندة إلى وعي متزايد بأهميتها ودورها في المجتمع.

يُظهر الأدب كيف تحاول المرأة تجاوز الواقع المفروض عليها من خلال التعليم، والاستقلال الاقتصادي، والمشاركة الفاعلة في الحياة الاجتماعية والثقافية. كما تسلط الروايات الضوء على الصراع الداخلي الذي تعيشه المرأة بين تقاليد المجتمع ورغبتها في تحقيق ذاتها، مما يجعل الأدب المعاصر وسيلة قوية لنقل أصوات النساء والتعبير عن طموحاتهن.

قضايا النسوية في الأدب العربي المعاصر

يشهد الأدب العربي المعاصر تناميًا واضحًا في معالجة القضايا النسوية، حيث أصبحت المرأة أكثر حضورًا سواء ككاتبة أو كشخصية رئيسية في الأعمال الأدبية. تتناول الروايات الحديثة قضايا مثل التمييز الجندري، والتحرر من القيود الاجتماعية، والنضال من أجل حقوق المرأة. تسعى العديد من الكاتبات إلى تقديم صورة أكثر واقعية للمرأة بعيدًا عن الصورة النمطية التي ظلت سائدة في الأدب التقليدي.

تركز بعض الأعمال على نضال المرأة داخل المجتمعات المحافظة، حيث تعكس الروايات والقصائد معاناتها مع التقاليد التي تحد من حريتها. كما تتناول بعض النصوص القمع الذي تواجهه النساء في أماكن العمل، أو التحديات التي تعترض طريقهن في المجال الأكاديمي والمجالات المهنية الأخرى.

أصبحت الرواية العربية فضاءً هامًا للنقاش حول قضايا المساواة، حيث تستخدم الكاتبات شخصيات نسائية قوية لتمثيل التحديات التي تواجهها النساء في الواقع. يشكل الأدب النسوي العربي أداة لرفع الوعي وتعزيز النقاش المجتمعي حول ضرورة التغيير، مما يعكس التحولات الاجتماعية والفكرية التي يشهدها العالم العربي.

صورة المرأة في الشعر والرواية الحديثة

يعكس الشعر والرواية الحديثة صورة متجددة للمرأة، تختلف كثيرًا عن الصورة التقليدية التي طالما قدمها الأدب القديم. لم تعد المرأة تُقدَّم فقط ككائن ضعيف مستسلم للقدر، بل أصبحت شخصياتها أكثر تعقيدًا وواقعية، حيث تجسد النساء أدوارًا قيادية، وتخوض صراعات فكرية واجتماعية، وتسعى لتحقيق أحلامها رغم العوائق.

في الروايات الحديثة، تتنوع صور المرأة بين القوة والاستقلالية، وبين المعاناة والخضوع للظروف الاجتماعية الصعبة. تصوِّر بعض الأعمال المرأة كمتمردة تحاول كسر القيود المفروضة عليها، في حين تُبرز أخرى التحديات النفسية والاجتماعية التي تعاني منها النساء في المجتمعات التقليدية. كما تتناول بعض النصوص صراع المرأة مع ذاتها، خاصة عندما تكون ممزقة بين العاطفة والعقل، وبين واجباتها الاجتماعية وطموحاتها الشخصية.

أما في الشعر، فتظهر المرأة كرمز للحب، والقوة، والجمال، ولكن بأساليب أكثر عمقًا وتعقيدًا مما كان في السابق. لم تعد القصائد تقتصر على التغزل بالمرأة كمصدر إلهام، بل أصبحت تعبِّر عن قضاياها، وأحلامها، وكفاحها المستمر في عالم لا يزال يضع العقبات أمامها. هذه التحولات جعلت صورة المرأة أكثر حيوية وواقعية في الأدب الحديث، مما يعكس تطور نظرة المجتمع لدورها ومكانتها.

دور المرأة الكاتبة في تشكيل الأدب العربي الجديد

لعبت المرأة الكاتبة دورًا محوريًا في تشكيل الأدب العربي الجديد، حيث استطاعت أن تفرض صوتها في ساحة ظلت لفترة طويلة حكرًا على الرجال. لم يقتصر إبداع الكاتبات على الكتابة عن قضايا المرأة فحسب، بل امتد ليشمل موضوعات أوسع مثل القضايا الوطنية، والتغيرات السياسية، والصراعات الاجتماعية، مما جعل إسهامهن في الأدب أكثر تنوعًا وثراءً.

نجحت العديد من الكاتبات في تقديم أعمال قوية تعكس رؤى جديدة عن المجتمع العربي، وتكشف زوايا لم يكن يُلتفت إليها في السابق. تتناول بعض الروايات النسوية تجربة المرأة في ظل الحروب والأزمات السياسية، بينما تستعرض أخرى تفاصيل الحياة اليومية للمرأة العربية، موضحة تأثير العادات والتقاليد على تكوينها النفسي والاجتماعي.

من خلال أسلوبهن السردي المتميز، استطاعت الكاتبات العربيات تجاوز الحدود التقليدية للأدب، وتقديم نصوص تعكس قضايا واقعية بأساليب حديثة ومبتكرة. لم يعد دور الكاتبة مقتصرًا على التوثيق، بل أصبح دورًا إبداعيًا يسهم في تشكيل الوعي الثقافي والاجتماعي، مما جعل الأدب العربي أكثر شمولية وانفتاحًا على التجارب النسائية المختلفة.

مستقبل قضايا المرأة في الأدب العربي

شهد الأدب العربي تغيرات كبيرة في تناول قضايا المرأة، متأثرًا بالتحولات الاجتماعية والفكرية التي طرأت على المجتمعات العربية. لعبت المرأة دورًا متناميًا في المشهد الأدبي، حيث أصبحت تعبر عن قضاياها الذاتية والاجتماعية بجرأة أكبر. مع تطور الزمن، انتقل الأدب النسوي من مجرد تناول المرأة كرمز إلى معالجة مشكلاتها الحقيقية مثل الحقوق، والمساواة، والتحرر من القيود الاجتماعية المفروضة عليها.

عكست الروايات والشعر والقصص القصيرة هذه التحولات، حيث تناولت أعمال أدبية حديثة تجارب المرأة في مختلف السياقات، سواء كانت اجتماعية أو سياسية أو نفسية. برزت أصوات نسائية مؤثرة تناولت مواضيع مثل التمييز الجندري، والعنف ضد المرأة، والاستقلال الاقتصادي، مما أسهم في إحداث وعي مجتمعي أوسع بقضايا المرأة. في المقابل، لم يقتصر تناول قضايا المرأة على الكاتبات فقط، بل ساهم الأدباء الرجال في تسليط الضوء على معاناة النساء في مجتمعاتهم، مما أضفى بعدًا جديدًا على الأدب العربي.

مع دخول الأدب الرقمي، توسعت المساحة المتاحة للكاتبات للتعبير عن أنفسهن بحرية أكبر. أصبحت المدونات الإلكترونية، ومنصات التواصل الاجتماعي، والمواقع الأدبية أماكن لنشر تجارب النساء بعيدًا عن قيود النشر التقليدي. أتاح هذا التطور فرصًا جديدة للمرأة في إيصال صوتها والتفاعل مع جمهور واسع، مما جعل قضاياها أكثر حضورًا وتأثيرًا.

في المستقبل، من المتوقع أن يستمر الأدب العربي في التطور ليعكس المزيد من قضايا المرأة بعمق أكبر. سيظل صوت المرأة حاضرًا بقوة في الأعمال الأدبية، مدفوعًا بالتحولات المجتمعية والاتجاهات الفكرية الحديثة التي تسعى لتعزيز مكانتها وتحقيق المساواة في التعبير الأدبي.

تأثير الحركات النسوية على الأدب العربي

لعبت الحركات النسوية دورًا محوريًا في تطوير الأدب العربي، حيث ساهمت في إبراز قضايا المرأة من منظور جديد يركز على حقوقها ومطالبها الاجتماعية. أدت هذه الحركات إلى إعادة تشكيل الصورة النمطية للمرأة في الأدب، مما جعلها أكثر استقلالية ووعيًا بحقوقها. تناولت الروايات والقصص النسوية مواضيع مثل التعليم، والاستقلال الاقتصادي، وحق المرأة في اتخاذ قراراتها، مما أسهم في إحداث تغيير ملموس في الوعي الثقافي.

نتيجة لذلك، ظهرت كاتبات تبنين قضايا المرأة بأساليب مختلفة، حيث عبر البعض عن المعاناة اليومية للنساء داخل الأسر والمجتمعات، بينما قدم البعض الآخر رؤى متفائلة لمستقبل المرأة في العالم العربي. لم يقتصر هذا التأثير على الأدب النسائي فقط، بل انعكس أيضًا على الأدب الذي يكتبه الرجال، حيث أصبحوا أكثر اهتمامًا بتصوير قضايا المرأة بموضوعية أكبر بعيدًا عن الصور النمطية التقليدية.

إلى جانب ذلك، أثرت الحركات النسوية على الأساليب السردية المستخدمة في الأدب العربي، حيث أصبحت الكتابات أكثر جرأة في تناول مواضيع حساسة مثل العنف الأسري والتمييز الجندري. ساعدت هذه الحركات في توسيع دائرة النقاش حول دور المرأة في المجتمع، مما جعل الأدب منصة فعالة لنقل أصوات النساء وتسليط الضوء على قضاياهن.

بفضل هذه التأثيرات، اكتسب الأدب العربي بعدًا نقديًا جديدًا يسعى إلى مناقشة الأدوار الاجتماعية والثقافية المفروضة على المرأة. ومن المتوقع أن تستمر الحركات النسوية في التأثير على الأدب العربي، مما يدفعه نحو تناول أكثر عمقًا وإنصافًا لقضايا المرأة وتحدياتها المستقبلية.

الأدب الرقمي وصوت المرأة في العصر الحديث

أدى ظهور الأدب الرقمي إلى إحداث ثورة في طريقة تعبير المرأة عن قضاياها، حيث وفرت المنصات الإلكترونية فضاءً واسعًا للكاتبات لنشر أفكارهن وتجاربهن دون قيود النشر التقليدي. ساهمت هذه الطفرة الرقمية في زيادة وعي المجتمع بقضايا المرأة، حيث أصبحت المدونات، والمقالات الإلكترونية، والمجلات الرقمية أدوات فعالة لنقل أصوات النساء وتعزيز حضورهن الأدبي.

مكنت وسائل التواصل الاجتماعي الكاتبات من الوصول إلى جمهور واسع، مما جعل الأدب الرقمي وسيلة مؤثرة في تشكيل الرأي العام حول قضايا المرأة. استخدمت الكاتبات هذه المنصات لنشر روايات وقصص قصيرة وشهادات شخصية تسلط الضوء على تجاربهن في مجتمعاتهن، مما أتاح للقراء فرصة للتفاعل المباشر مع الكاتبة ومناقشة أفكارها.

إلى جانب ذلك، ساهمت التكنولوجيا في تسهيل نشر الكتب الإلكترونية، مما جعل الأدب الرقمي بديلًا فعالًا للنشر الورقي. أصبح بإمكان الكاتبات نشر أعمالهن بسهولة دون الحاجة إلى دور النشر التقليدية، مما منحهن استقلالية أكبر في طرح قضاياهن بحرية. كما ساهمت المنصات الرقمية في توفير محتوى متنوع يعكس تجارب النساء من مختلف الخلفيات الثقافية والاجتماعية.

في المستقبل، سيزداد تأثير الأدب الرقمي على المشهد الأدبي العربي، حيث ستحظى المرأة بمزيد من المساحات للتعبير عن ذاتها ومناقشة قضاياها بحرية. بفضل هذه الأدوات الحديثة، ستتمكن الأديبات من إيصال أصواتهن إلى نطاق أوسع، مما يعزز من تأثير الأدب النسوي في تشكيل وعي جديد حول دور المرأة في المجتمع.

رؤية مستقبلية لصورة المرأة في الأدب العربي

تشير الاتجاهات الحديثة في الأدب العربي إلى أن صورة المرأة ستشهد مزيدًا من التطور، حيث ستصبح أكثر استقلالية وتأثيرًا في السرد الأدبي. مع استمرار التغيرات الاجتماعية والثقافية، من المتوقع أن تتعزز مكانة المرأة في الأدب العربي، حيث ستتناول الأعمال القادمة قضاياها بشكل أكثر تعمقًا وواقعية.

في المستقبل، سيستمر الأدب في تصوير المرأة كشخصية رئيسية لها صوتها المستقل، بعيدًا عن الصور النمطية التي كانت تضعها في أدوار تقليدية محددة. ستزداد نسبة البطلات القويات والمستقلات في الروايات والقصص العربية، مما يعكس التحولات التي يشهدها المجتمع في النظرة إلى المرأة.

بالإضافة إلى ذلك، سيؤدي ازدياد مشاركة المرأة في الكتابة والنشر إلى تعزيز التنوع في الأدب العربي. ستظهر أعمال جديدة تركز على قضايا لم تكن تُناقش سابقًا، مثل التحديات المهنية التي تواجهها النساء، والضغوط الاجتماعية المفروضة عليهن، وتأثير العولمة على دور المرأة في المجتمعات العربية.

من المتوقع أيضًا أن تلعب التكنولوجيا دورًا رئيسيًا في تشكيل صورة المرأة في الأدب، حيث ستستمر المنصات الرقمية في منح الكاتبات فرصًا أوسع للوصول إلى الجمهور والتعبير عن تجاربهن. سيتيح هذا التحول للمرأة أن تكون أكثر حضورًا في الأدب العربي، سواء ككاتبة أو كشخصية محورية في الأعمال الأدبية.

يمكن القول إن مستقبل صورة المرأة في الأدب العربي سيكون أكثر تنوعًا وثراءً، حيث ستعكس الأعمال القادمة التجارب الحقيقية للنساء وتساهم في إعادة تشكيل الوعي الثقافي حول أدوارهن في المجتمع. بفضل هذا التطور، سيظل الأدب العربي وسيلة فعالة لنقل صوت المرأة ومناقشة قضاياها من منظور أكثر إنصافًا وواقعية.

كيف انعكس حضور المرأة في المعلقات الجاهلية؟

في المعلقات الجاهلية، ظهرت المرأة كمصدر إلهام رئيسي، حيث استهل الشعراء قصائدهم بالوقوف على الأطلال واستحضار ذكريات المحبوبة. لم يكن دورها مقتصرًا على الجمال فحسب، بل كانت رمزًا للحنين والمثالية، مما أضفى على النصوص الشعرية بعدًا وجدانيًا عميقًا.

ما هي العلاقة بين المرأة والأسطورة في الأدب الجاهلي؟

ارتبطت المرأة في الأدب الجاهلي بالأساطير والتصورات الخيالية، حيث صُوّرت أحيانًا كشخصية خارقة أو ككائن مقدس مرتبط بالخصوبة والجمال والمصير. تداخلت هذه التصورات مع الواقع لتعكس دور المرأة في الموروث الثقافي الجاهلي بوصفها شخصية محورية ذات تأثير روحي واجتماعي.

كيف تأثر تصوير المرأة في الأدب الجاهلي بالقيم الاجتماعية السائدة؟

تأثر تصوير المرأة في الأدب الجاهلي بالعادات والتقاليد القبلية، حيث ركّز على مفاهيم الوفاء والطهر والجمال، مع التأكيد على دورها في تعزيز مكانة الرجل من خلال الحب أو الحكمة. وفي بعض الأحيان، صُوّرت المرأة القوية الحكيمة التي تؤثر في القرارات القبلية، مما يعكس التباين في النظرة إليها بين الواقع والمخيال الأدبي.

وفي ختام مقالنا، يمكن القول أن صورة المرأة في الأدب الجاهلي تكشف عن مدى تأثيرها العميق في تشكيل الفكر العربي القديم، حيث لم تكن مجرد شخصية هامشية، بل كانت محورًا أساسيًا في الشعر والأساطير والمرويات الشفهية المُعلن عنها. من الحبيبة الملهمة إلى المرأة الحكيمة ذات النفوذ، شكّلت هذه الصور إرثًا أدبيًا ظل حاضرًا في الثقافة العربية حتى يومنا هذا. وعلى الرغم من أن الأدب الإسلامي والحديث قدّم صورًا جديدة للمرأة تعكس تغيرات المجتمع، إلا أن إرث الأدب الجاهلي يظل شاهدًا على الدور المركزي الذي لعبته المرأة في المخيال العربي القديم.

تنويه مهم بشأن حقوق المحتوى

جميع الحقوق محفوظة لموقع نَبْض العرب © 2025. يُمنع نسخ هذا المحتوى أو إعادة نشره أو ترجمته أو اقتباس أكثر من 10% منه إلا بإذنٍ خطّي مسبق. لأي استخدام تجاري أو أكاديمي، يُرجى التواصل عبر البريد: info@nabdalarab.com.

ملاحظة: يُسمح بالاقتباس المحدود مع ذكر المصدر ورابط مباشر للمقال الأصلي.