الزخارف الأموية ملامح الفن الأول الذي مهّد لجماليات العمارة الإسلامية

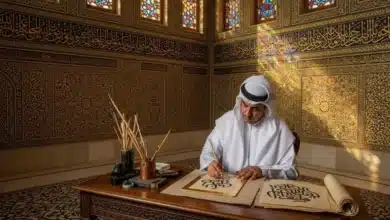

تمثل الزخارف الأموية أحد أهم مفاتيح فهم البدايات الأولى لتشكّل الهوية الفنية في العمارة الإسلامية، حيث جمعت بين عناصر موروثة من الفنون البيزنطية والساسانية ورؤية جديدة تنسجم مع الروح الإسلامية الناشئة. ومن خلال تتبع حضورها في المساجد والقصور، يمكن ملاحظة كيف تحولت من زخرفة جدارية إلى لغة بصرية تحمل أبعادًا روحية وسياسية وجمالية متكاملة. وفي هذا المقال سنستعرض كيف أسهمت الزخارف الأموية في تأسيس الهوية الفنية للعمارة الإسلامية، وتطور عناصرها الهندسية والنباتية والكتابية، وامتداد تأثيرها في الطرز اللاحقة من الأندلس إلى الأناضول.

محتويات

- 1 الزخارف الأموية وبدايات تأسيس الهوية الفنية في العمارة الإسلامية

- 2 كيف ساهمت الزخارف الأموية في تطوير الأساليب الزخرفية الإسلامية؟

- 3 العناصر الهندسية في الفن الأموي وأسس التناسق البصري

- 4 دور الزخرفة الكتابية في العمارة الأموية

- 5 تطور الزخارف النباتية من الزمان الأموي إلى العصر العبّاسي

- 6 ما الدور الذي لعبته الورش الحرفية في دمشق في إحياء جماليات الزخارف؟

- 7 كيف ظهرت الزخارف في قصور الأمويين كوسيلة قوة ورمز سياسي؟

- 8 تأثير الزخارف الأموية على العمارة الإسلامية من الأندلس إلى الأناضول

- 9 ما السمات الجوهرية التي تميز الزخارف الأموية عن الفنون السابقة عليها؟

- 10 كيف تساعد دراسة الزخارف الأموية على فهم تطور العمارة الإسلامية في العصور اللاحقة؟

- 11 ما أهمية الزخارف الأموية في قراءة البعد السياسي والثقافي للدولة الأموية؟

الزخارف الأموية وبدايات تأسيس الهوية الفنية في العمارة الإسلامية

مثلت الزخارف الأموية المرحلة التأسيسية الأولى التي انطلقت منها الهوية الفنية للعمارة الإسلامية، إذ جاءت هذه الزخارف نتيجة تفاعل ثقافي واسع بين الإرث الفني البيزنطي والساساني من جهة، والروح الإسلامية الوليدة من جهة أخرى. بدأت العمارة الأموية بتبني تقنيات زخرفية مألوفة لكنها أعادت توظيفها داخل قالب جمالي جديد، ما منح هذه المرحلة طابعاً انتقالياً لكنه مؤسس لمرحلة أكثر وضوحاً في العصور اللاحقة. اعتمدت المباني الأموية الكبرى على عناصر مثل الفسيفساء النباتية والمشاهد المعمارية الخيالية، وهي عناصر زخرفية كانت مألوفة في الفنون القديمة لكنها وجدت صياغتها الخاصة في ظل الهوية الإسلامية الناشئة.

برز استخدام الزخرفة في العمارة الأموية ليس فقط كعنصر جمالي، بل كوسيلة تعبير عن القوة والهوية السياسية والثقافية. استُخدمت الزخارف في القصور والمساجد بشكل يُظهر التوازن بين التقاليد المحلية والتوجه الجديد الذي بدأ يؤسس لفن معماري مستقل. كما ساعد انفتاح الدولة الأموية على الثقافات المجاورة في استقدام حرفيين مهرة، جلبوا معهم تقنياتهم وأساليبهم، لكنهم سرعان ما تأثروا بالخصوصية الثقافية للمجتمع الإسلامي، ما جعل الزخارف الأموية تحمل طابعاً فريداً يمزج بين المهارة والتجديد.

مع مرور الوقت، أصبحت الزخارف الأموية مرآة تعكس ملامح الفن الإسلامي في بداياته، فعملت على خلق نموذج زخرفي متكامل يجمع بين الدقة والرمزية والانسجام. ساهم هذا النموذج في ترسيخ الأسس البصرية التي بُنيت عليها العمارة الإسلامية لاحقاً، كما منح الفضاءات المعمارية بعداً تأملياً وروحياً. لذلك يمكن اعتبار الزخارف الأموية بداية جادة لتشكيل لغة فنية متميزة، اتسمت بالقدرة على التعبير الجمالي ضمن بيئة حضارية جديدة.

تأثير البيئة الشامية في تشكيل ملامح الزخرفة المبكرة

ساهمت البيئة الشامية في منح الزخارف الأموية طابعاً مميزاً، إذ وفّرت تنوعاً طبيعياً وثقافياً أسهم في تشكيل الذائقة البصرية لفناني تلك المرحلة. امتازت الشام بثرائها الطبيعي وتنوعها الجغرافي، مما أتاح للمصممين مصادر إلهام واسعة من الأشجار والنباتات والمياه الجارية، فانعكس ذلك بوضوح في العناصر النباتية التي تكررت في الزخرفة الأموية. كما وفرت البيئة المحلية خامات طبيعية يسهل تشكيلها ومعالجتها، فتم استخدام الحجارة والرخام والفسيفساء المستخرجة من الطبيعة الشامية في تزيين الجدران والأسقف.

أثرت الطابع المديني المتنوع لدمشق والمدن الكبرى الأخرى في شكل الزخرفة الأموية، فقد تميزت هذه المدن بتعدد الثقافات وتداخل الحرف والتقاليد، ما جعلها بيئة خصبة لتطور الفن الزخرفي. ساعد وجود المدارس الحرفية المتوارثة على حفظ تقاليد الزخرفة القديمة، بينما أدى انفتاح المجتمع الأموي على التأثيرات البيزنطية والساسانية إلى تطوير لغة زخرفية جديدة. رغم التأثر الواضح بالفنون السابقة، إلا أن المعالجات الزخرفية في العصر الأموي بدت أكثر انسجاماً مع الروح الإسلامية، التي تميل إلى التجريد والابتعاد عن التصوير المباشر.

أدى تفاعل البيئة الشامية مع التوجهات السياسية والثقافية في العصر الأموي إلى توليد طابع زخرفي محلي يحمل في طياته الخصوصية والمغايرة. لم تكن الزخرفة مجرد اقتباس فني، بل أداة لصياغة هوية جديدة عبر توظيف العناصر المتاحة وتكييفها ضمن منظومة جمالية ذات بعد إسلامي. ومن هذا المنطلق، فإن الزخارف الأموية التي نشأت في الشام لم تكن وليدة الصدفة أو التقليد، بل نتيجة حتمية لتفاعل البيئة مع الرؤية الجمالية الجديدة التي بدأت تتشكل.

استخدام الألوان الطبيعية وعلاقتها بذوق المجتمع الأموي

شكّل استخدام الألوان الطبيعية في الزخارف الأموية جانباً أساسياً في تشكيل الذوق الفني العام خلال تلك المرحلة، إذ اعتمد الفنانون الأمويون على الألوان المشتقة من البيئة المحيطة مثل الأزرق المستخلص من الأحجار، والأخضر المأخوذ من النباتات، والذهبي الناتج عن تقنيات معقدة في التذهيب. عبرت هذه الألوان عن ميول المجتمع نحو الانسجام مع الطبيعة، كما أضفت بعداً رمزياً وجمالياً على الفضاءات المعمارية. لم يكن اللون مجرد خيار جمالي، بل وسيلة لتأكيد الانتماء الثقافي والروحي للمجتمع.

انطلقت رؤية الفنان الأموي في التعامل مع الألوان من حسّ دقيق بالتوازن والتناغم، فاختار درجات محددة بعناية لتتناسب مع طبيعة المكان ووظيفته. في المساجد، استُخدمت الألوان الهادئة والمضيئة لتوفير جو من السكينة والتأمل، بينما في القصور، فُضّلت الألوان الزاهية والدافئة التي تعبر عن الفخامة والرفاهية. حافظ هذا التوجه على تماسك المشهد الزخرفي العام، وساهم في ترسيخ هوية بصرية متجانسة رغم اختلاف وظائف الأبنية.

أظهر هذا الاستخدام الواعي للألوان أن الزخارف الأموية لم تكن فقط زخارف شكلية، بل أدوات بصرية حملت معاني ثقافية واجتماعية، وعكست فهمًا عميقًا لتأثير اللون على المتلقي. ربط المجتمع الأموي بين الألوان وقيم الجمال والهيبة، فصارت الفسيفساء الذهبية والظلال الزرقاء رموزًا للسمو والقداسة. وبذلك، ساهم اللون في التعبير عن روح العصر، ومهّد الطريق لتأسيس لغة لونية مميزة داخل الفن الإسلامي الوليد.

الرموز الهندسية الأولى وكيف أسست لفلسفة الجمال الإسلامي

بدأت الرموز الهندسية الأولى في الزخارف الأموية كأدوات تنظيم بصري داخل الفضاء المعماري، لكنها سرعان ما تحولت إلى عناصر تعبير فلسفي تُظهر عمق التصور الجمالي الإسلامي. اعتمد الفنانون على الأشكال البسيطة كالدوائر والمربعات والمضلعات، ونسّقوها بطرق معقدة تعكس فهماً رياضياً وروحياً في آنٍ واحد. اتخذت هذه الرموز طابعًا مجردًا يبتعد عن التمثيل الحسي، ما جعلها ملائمة للرؤية الإسلامية التي تفضل التجريد والتأمل على التصوير المباشر.

اتسمت الزخارف الهندسية الأموية بالتكرار والتناظر، وهو ما أضفى على المساحات إحساسًا بالامتداد واللانهاية، وهي مفاهيم تتماشى مع التصورات الروحية التي سادت آنذاك. لم تكن هذه الأشكال مجرد زينة، بل حملت معاني تتعلق بالتوازن الكوني والوحدة والتناغم، مما جعلها أكثر من مجرد عناصر زخرفية. استخدم المعماريون هذه الرموز لتقسيم الفضاءات بطريقة دقيقة، تجمع بين الوظيفة الجمالية والتعبير العقائدي.

مع تطور فن الزخرفة، أصبحت الرموز الهندسية إحدى السمات المميزة للزخارف الأموية، وأسست لمدرسة فنية قائمة بذاتها داخل العمارة الإسلامية. ساهمت في تشكيل بنية زخرفية تُفهم في ضوء فلسفي وروحي، ما جعلها نقطة انطلاق نحو أنماط زخرفية أكثر نضجاً في العصور اللاحقة. وبذلك، يمكن القول إن هذه الرموز ساعدت في بلورة فلسفة جمالية إسلامية تُقدّر التكرار والتجريد والتناغم كقيم عليا للفن والعمارة.

كيف ساهمت الزخارف الأموية في تطوير الأساليب الزخرفية الإسلامية؟

مثّلت الزخارف الأموية نقطة تحوّل بارزة في تاريخ الفنون الإسلامية، حيث أسهمت في وضع اللبنات الأولى لأسلوب زخرفي يعكس روح الحضارة الإسلامية الناشئة. استمد الفن الأموي زخارفه من الإرث البيزنطي والساساني، لكنه أعاد صياغتها وفق قيم جمالية ودينية تتماشى مع الرؤية الإسلامية. ظهرت ملامح هذا التحوّل في المعالم المعمارية الكبرى، مثل قبة الصخرة والمسجد الأموي في دمشق، حيث جرى توظيف الرخام، والفسيفساء، والنقوش الحجرية ضمن برامج زخرفية مترابطة ذات طابع رمزي وديني.

بمرور الوقت، اتخذت الزخارف الأموية منحى أكثر تجريدًا وتنظيمًا، فتبلورت أنماط زخرفية جديدة اعتمدت على الأشكال الهندسية والنباتية، مثل النجوم والمضلعات والأغصان المتشابكة، ما مهّد الطريق نحو ما يُعرف لاحقًا بأسلوب الأرابيسك. تميز هذا التحوّل بالقدرة على ملء المساحات المعمارية بشكل متجانس ومنظم دون الاعتماد على الأشكال التصويرية، وهو ما ينسجم مع الحس الديني الرافض لتجسيد الكائنات الحية في الأماكن المقدسة. ونتيجة لذلك، أسهمت هذه التوليفة في خلق هوية زخرفية إسلامية مستقلة تستوعب تأثيرات متعددة دون أن تفقد طابعها الخاص.

في ضوء ذلك، ساعدت الزخارف الأموية على دمج العناصر الخطية، مثل الآيات القرآنية، ضمن البنية الزخرفية نفسها، وهو ما منح الزخرفة بعدًا روحيًا ومعرفيًا إضافيًا. لم تعد الزخرفة مجرد زينة، بل تحولت إلى وسيلة تعبير فكري وجمالي في آنٍ معًا. بفضل هذا التداخل بين الشكل والمضمون، وضعت الزخارف الأموية الأساس لنمط زخرفي استمر في التوسع والتطور خلال الفترات اللاحقة، وبقي تأثيرها حاضرًا في مختلف أرجاء العالم الإسلامي، مما جعلها حجر الأساس في مسيرة تطور الفنون الزخرفية الإسلامية.

انتقال العناصر الزخرفية من الفنون البيزنطية إلى الطابع الإسلامي

ساهمت الفنون البيزنطية بشكل غير مباشر في تشكيل الملامح الأولى للزخارف الإسلامية، عبر انتقالها إلى المجال المعماري الأموي في سياقٍ من التفاعل والتكيّف. لم يكن هذا الانتقال محض تقليد، بل شكّل حالة من استيعاب ذكي للعناصر البيزنطية مثل الفسيفساء، النقوش النباتية، والخلفيات الذهبية، حيث أعاد الفن الأموي تشكيل هذه الموروثات بما يتماشى مع قيم المجتمع الإسلامي الوليد. فُسرت هذه الظاهرة على أنها عملية إعادة تأويل للتراث، سمحت بتحويل العناصر البيزنطية من سياق تصويري ديني إلى سياق زخرفي إسلامي يركّز على الجمال والرمزية.

اتسم هذا التحول بإدخال عناصر جديدة على النمط البيزنطي، مثل اعتماد الخط العربي كعنصر زخرفي أساسي، ودمج الزخرفة النباتية مع التنظيم الهندسي، مما أضفى على الزخارف طابعًا تجريديًا يعكس التصور الإسلامي للفن كوسيلة لتمجيد الخالق دون تمثيل مباشر للمخلوقات. إضافة إلى ذلك، استُخدمت التقنيات البيزنطية في المعمار الأموي مع تعديلات جوهرية، حيث جرى التخلص من المشاهد التصويرية واستبدالها بأنماط متكررة تعكس التوازن والتناغم، وهي سمات أصبحت فيما بعد من ركائز الفن الإسلامي.

أدى هذا التلاقي بين الأسلوبين إلى خلق طراز زخرفي جديد لا ينتمي كليًا للبيزنطيين ولا يقطع معهم تمامًا، بل يستند إليهم ليعيد إنتاجهم بطريقة تخدم الرؤية الإسلامية. وعليه، مكّن هذا التفاعل الزخارف الأموية من أن تكون حاضنة لولادة طابع زخرفي مستقل يجمع بين المهارة التقنية والتعبير الرمزي، ما جعلها نقطة وصل فنية وثقافية ساهمت في انطلاقة الزخرفة الإسلامية إلى آفاق أوسع وأكثر تميزًا.

دور الصياغات النباتية في ترسيخ أسلوب الأرابيسك

برزت الصياغات النباتية خلال العصر الأموي كواحدة من الوسائل الزخرفية الأكثر تعبيرًا عن المفهوم الجمالي الإسلامي، حيث تمكّنت من ترسيخ أسلوب الأرابيسك في بنيته الأولى. اعتمد الفنانون الأمويون على أشكال مستوحاة من الطبيعة، مثل الأوراق المتشابكة والأغصان الملتفة، لكنهم لم يكتفوا بمحاكاتها بصريًا، بل أعادوا صياغتها وفق نظم تكرارية وانسيابية تنسجم مع فلسفة التوحيد الإسلامية التي ترفض التشخيص وتفضّل الرمزية.

ساهم استخدام الصياغات النباتية في إضفاء طابع متجدد على الفراغات المعمارية، إذ أصبحت هذه الزخارف وسيلة لتزيين الجدران، الأعمدة، الأقواس، والقباب بطريقة تحافظ على الانسجام البصري دون المساس بالقدسية. شكّلت هذه الأنماط النباتية جسرًا بين الزخرفة الهندسية والخطية، مما أسهم في خلق وحدات زخرفية متكاملة تجمع بين الجمال والدلالة. ومع مرور الوقت، اتخذت هذه الصياغات طابعًا مجردًا لا يركّز على تفاصيل الشكل النباتي بل على حركة الخطوط وتكرارها، وهو ما يعد من السمات الجوهرية لأسلوب الأرابيسك.

انعكس هذا النمط الفني في قصور الأمويين ومساجدهم، حيث ظهرت الزخارف النباتية في الفسيفساء والجص والخشب، وشكّلت عنصرًا رئيسيًا في التكوين الزخرفي العام. بفضل هذا التوظيف الذكي، انتقلت الزخرفة من عنصر تكميلي إلى عنصر أساسي يحمل في طياته رؤية فنية عميقة. وهكذا، أثبتت الزخارف الأموية قدرتها على تحويل العناصر النباتية من نماذج طبيعية إلى رموز زخرفية تجريدية ساعدت في بلورة شخصية الفن الإسلامي.

تأثير المدارس الحرفية في دمشق على تطور الزخرفة الأموية

شكّلت المدارس الحرفية في دمشق خلال العصر الأموي بيئة حاضنة لنشوء وتطور الزخارف الإسلامية الأولى، حيث اتسمت المدينة بوجود عدد كبير من الحرفيين المهرة الذين امتلكوا معارف متراكمة في مجالات متعددة مثل الفسيفساء، النقش، والخشب. ساعد هذا التنوع الحرفي في إرساء قاعدة فنية صلبة دعمت انتشار الزخارف الأموية وأسهمت في تطويرها تقنيًا وجماليًا. لم تقتصر وظيفة هذه المدارس على التنفيذ، بل كانت فضاءً لتبادل الأفكار وتكييف الأساليب التقليدية مع متطلبات الفن الإسلامي الناشئ.

لعبت الحرفيون الدمشقيون دورًا محوريًا في تنفيذ أهم المشروعات المعمارية الأموية، وعلى رأسها المسجد الأموي الكبير، حيث أظهروا براعة في استخدام المواد المحلية وتطويعها لإنتاج أنماط زخرفية جديدة. لم يأت هذا التطوير من فراغ، بل كان ثمرة لتفاعل الحرفيين مع التيارات الفنية البيزنطية والساسانية، حيث جرى استيعاب تلك الأساليب وإعادة تشكيلها بما ينسجم مع التوجه الإسلامي. وقد ساعد الموقع الجغرافي لدمشق، كونها مركزًا سياسيًا وثقافيًا، في تسريع هذا التفاعل وتوفير المواد والخبرات اللازمة.

ومع تعاظم دور هذه المدارس، تحوّلت دمشق إلى ورشة عمل كبرى للإبداع الزخرفي، إذ أصبحت الزخارف الأموية تعبيرًا عن هوية حضارية تتجاوز الزينة لتبلغ مستوى الرمز والدلالة. شكّلت هذه البيئة المهنية الغنية نقطة انطلاق لنشر الطراز الأموي إلى مختلف أنحاء العالم الإسلامي، مما أتاح للزخرفة الإسلامية أن تنمو وتزدهر على أساس معرفي وتقني راسخ. بذلك، ساهمت المدارس الحرفية في دمشق ليس فقط في حفظ المهارات التقليدية، بل في إعادة تعريف الزخرفة كفن مستقل ومتماسك.

العناصر الهندسية في الفن الأموي وأسس التناسق البصري

جسّدت العناصر الهندسية في الفن الأموي حضورًا بصريًا لافتًا، إذ اعتمدت على أنماط متكررة ومستخرجة من أشكال أولية كالدوائر والمربعات والمضلعات. ساعد هذا الاستخدام المنتظم للأشكال الهندسية في إنتاج نظام زخرفي متناغم يخدم البنية المعمارية للمكان، ويخلق شعورًا بالاتساق. تفاعلت هذه الأنماط داخل المساحات بطريقة ديناميكية، فغلب على التكوين العام طابع الانسيابية رغم الطبيعة الصارمة للزوايا والخطوط المستقيمة. تنوعت استخدامات هذه الأشكال لتشمل الجدران والأسقف والمداخل وحتى الأرضيات، مما منح العمارة طابعًا زخرفيًا موحّدًا.

اتسمت هذه الزخارف بطابع رياضي دقيق، حيث اعتمدت على نسب محددة لتوليد التوازن بين الشكل والمحتوى. عزز ذلك الإيقاع البصري داخل الفراغ المعماري، وساهم في خلق بيئة تتسم بالتناغم. كما لعبت خطوط التماثل والمحاور المركزية دورًا كبيرًا في تنظيم المشهد العام للزخرفة، ما جعل العين تنتقل بين الأجزاء بسهولة وسلاسة. التقت العناصر الهندسية في نقطة مشتركة تمثّلت في تحقيق التناسق دون الحاجة إلى عناصر تصويرية، وهو ما يعكس نزعة تجريدية تميزت بها الزخارف الأموية.

ساهم هذا التوظيف الممنهج للعناصر الهندسية في تحويل العمارة الأموية إلى تجربة بصرية وروحية متكاملة. اندمجت هذه العناصر في المكونات المعمارية بمرونة، فشكّلت جسورًا بين الفن والبناء، وبين الجمالية والوظيفة. ولم تقتصر هذه الزخارف على كونها مجرد زينة، بل أدّت دورًا في توجيه النظر، وتحديد الإيقاع الحركي داخل المبنى. ومن هنا، برزت الزخارف الأموية كمرحلة تأسيسية ساهمت في ترسيخ مبادئ التناسق البصري في العمارة الإسلامية.

ابتكار وحدات هندسية متكررة تخدم العمارة الدينية

انطلقت فكرة الوحدات الهندسية المتكررة في العمارة الأموية من رغبة واضحة في تنظيم المساحات المعمارية من خلال نظام زخرفي يحمل دلالات رمزية وعملية. اعتمد الحرفيون على تشكيلات هندسية بسيطة ثم طوّروها عبر التكرار والتدوير والتداخل، مما أتاح تغطية المساحات الواسعة بطريقة موحّدة ومتناغمة. ساعد هذا التكرار على خلق إحساس بالاستقرار، كما عزز البُعد الروحي في البيئات الدينية، خاصة في المساجد التي احتاجت إلى لغة زخرفية توائم بين الجمال والسكينة.

جاء استخدام هذه الوحدات المتكررة متوافقًا مع وظيفة المكان، إذ أتاح للزائر أو المصلي الشعور بالترابط المكاني من خلال التناسق الذي يربط بين الجدران والأسقف والمداخل. كما عزز هذا النظام الزخرفي من القدسية الرمزية للمكان، حيث أشار تكرار الأنماط إلى مفهوم اللانهاية والتجدد، وهما مفهومان لطالما ارتبطا بالتجليات الروحية. وأدى التنسيق بين العناصر الزخرفية والبنية الإنشائية إلى تكوين فضاءات تفيض بالانسجام البصري.

اتسمت الزخارف الأموية الناتجة عن هذه الوحدات المتكررة بالبساطة والتكرار المنظّم، مما أتاح للحرفيين إمكانية التحكم في التكوين دون فقدان التوازن. وقد ساعدت هذه المنهجية على توسيع إمكانيات التعبير الفني دون أن يتعارض ذلك مع الهوية المعمارية للمنشأة. ومن خلال هذا الدمج بين النمطية والابتكار، أرسى الفن الأموي قواعد زخرفية ظلّت حاضرة في العمارة الإسلامية لقرون، وظهرت الزخارف الأموية كمرحلة تمهيدية حاسمة في بلورة هذا الاتجاه.

التوازن بين الخطوط المستقيمة والمنحنيات في البناء الأموي

اتضح من البناء الأموي وجود اهتمام ملحوظ بتحقيق توازن بصري بين الخطوط المستقيمة والمنحنيات، إذ عكست هذه الثنائية تناغمًا بين الصرامة والانسياب داخل الفضاء المعماري. استُخدمت الخطوط المستقيمة في الأعمدة والأبواب والممرات لتحديد الهياكل والفراغات، بينما أدخلت المنحنيات في الأقواس والقباب والزخارف الجدارية لتخفيف حدّة التكوين وإضفاء طابع بصري مرن. وقد كوّن هذا التباين إحساسًا بالحركة والتنقل بين النظم الهندسية المختلفة ضمن البناء الواحد.

ساهمت هذه المزاوجة بين الخطّين المستقيم والمنحني في تحقيق الانسجام داخل العناصر المعمارية، حيث أدّت دورًا فنيًا ووظيفيًا في آنٍ معًا. تفاعلت المنحنيات مع الخطوط الصلبة بطريقة تُوجّه النظر نحو مراكز معينة في المكان، مثل المحراب أو القبة المركزية. كما أنتج هذا التوازن إيقاعًا بصريًا يتيح للزائر الانتقال بانسيابية بين الأجزاء، مما يعزز من البُعد الروحي للمكان ويمنحه خصوصية جمالية لا تخلو من العمق الرمزي.

تحوّلت هذه الثنائية البصرية إلى جزء من الهوية التشكيلية في الزخارف الأموية، إذ لم تُستخدم المنحنيات أو المستقيمات على نحو عشوائي، بل جرى دمجها وفق رؤية فنية تهدف إلى تحقيق الانسجام بين الشكل والمضمون. عكست هذه البنية الهندسية رغبة صادقة في توحيد العناصر داخل الكتلة المعمارية، وجعلت من الزخارف الأموية إحدى المراحل التأسيسية التي مهدت لتطور مفهوم التوازن الهندسي في العمارة الإسلامية لاحقًا.

ارتباط الأشكال الهندسية بوظائف المساجد والقصور

برزت الأشكال الهندسية في العمارة الأموية كأداة فعّالة لخدمة وظائف المساجد والقصور، إذ لم تكن مجرد عناصر زخرفية بل جاءت منسجمة مع بنية المكان ودوره الاجتماعي والروحي. شكّلت هذه الأشكال شبكة متكاملة من الوحدات التي ساعدت في توجيه الحركة وتحديد المراكز البصرية، مما أعطى كل جزء من أجزاء المبنى وظيفة ضمن نظام جمالي منسجم. ظهر ذلك في طريقة توزيع الزخارف حول المحراب أو في استخدام الأنماط المتكررة لتأطير النوافذ والأبواب.

اتسمت العلاقة بين الزخرفة والوظيفة في هذه المباني بالتكامل، حيث ساعدت الأنماط الهندسية على تنظيم المساحات وتحديد الغايات المعمارية. ساعدت في المساجد على خلق جو من السكينة والانضباط البصري، يتماشى مع طبيعة العبادة، بينما عملت في القصور على تعزيز الهيبة وتوضيح التراتبية داخل الفضاءات الداخلية. ومن خلال هذا الربط، تحولت الزخارف الأموية إلى لغة معمارية متكاملة تعبر عن دقة التخطيط وعمق الرمزية في آنٍ معًا.

ساهمت هذه الأشكال الهندسية في تجسيد وظيفة المكان من خلال توجيه الإحساس البصري، بحيث لا تكون التجربة الحسية للزائر منفصلة عن الهدف الروحي أو السياسي للمبنى. اتحد الشكل بالمضمون ليؤدي وظيفة مزدوجة، جمالية وإنشائية، وهو ما جعل من الزخارف الأموية نقطة تحول مفصلية في تطور العمارة الإسلامية، حيث استُخدمت الزخرفة كأداة فكرية ومعمارية في آن، وليس مجرد زينة سطحية.

دور الزخرفة الكتابية في العمارة الأموية

مثّلت الزخارف الكتابية مكونًا محوريًا في تكوين الهوية البصرية للعمارة الأموية، إذ لم تُستخدم فقط كعنصر جمالي، بل كوسيلة لترسيخ القيم الدينية والسياسية للمجتمع الإسلامي الناشئ. تميّزت هذه الزخارف بتكاملها مع العناصر المعمارية الأخرى مثل الأقواس والقباب والجدران، مما أضفى على المباني طابعًا فنيًا متكاملًا. لذلك، لم تُعامل الكتابة كنص يُقرأ فقط، بل كجزء من التكوين الزخرفي العام، يتفاعل مع الضوء والظل، ويضفي على الفراغ المعماري طابعًا روحانيًا واضحًا.

أدى هذا الاستخدام المتقن للزخرفة الكتابية إلى تعزيز رسالة المبنى، خصوصًا عندما تُستخدم نصوص قرآنية أو عبارات توحيدية تؤكد على هوية الدولة الإسلامية في مرحلة التأسيس. ولهذا السبب، سعت العمارة الأموية إلى إظهار هذه النصوص في أماكن بارزة داخل المساجد والقصور، مما منحها وظيفة مزدوجة تجمع بين الجمال والمعنى. وفي هذا السياق، كانت الزخارف الأموية تمثيلًا بصريًا لفكرة الإسلام كدينٍ ودولةٍ معًا، حيث تمكّن الخط العربي من التعبير عن السلطة الدينية والسياسية في آنٍ واحد.

ساهم إدماج الزخرفة الكتابية في تطور فن العمارة الإسلامية لاحقًا، إذ شكّلت أساسًا لما سيُعرف لاحقًا بفن الزينة النصية الذي سيبلغ ذروته في العصور اللاحقة. وقد سمح هذا الاستخدام بتطوير أنماط خطية متقنة، ترتبط بخصائص معمارية محددة وتتماهى مع وظائفها الرمزية والوظيفية. ومن خلال هذا النهج، أسّست الزخارف الأموية نمطًا فنّيًا كان له الأثر الكبير في نقل العمارة الإسلامية من مرحلة النشوء إلى طور التبلور الجمالي والرمزي.

نشأة الخط الكوفي واستخدامه في القباب والجدران

انطلق الخط الكوفي من مدينة الكوفة العراقية بوصفه أحد أقدم الخطوط العربية المستخدمة في المخطوطات والنقوش، وسرعان ما تطوّر إلى أداة زخرفية متكاملة داخل العمارة الإسلامية المبكرة. استوعبت العمارة الأموية هذا الخط وأعادته إلى الحياة بشكل بصري فني عبر إدماجه في أسطح القباب وجدران المساجد. وبما أن الكوفي يتميز بخطوطه المستقيمة وحروفه الزاويّة، فقد تكيّف بشكل مثالي مع البنية الهندسية للعمارة، مما جعله مفضلًا لدى المعماريين في تلك المرحلة.

داخل القباب، لعب الخط الكوفي دورًا هامًا في تحديد مركزية البناء وتوجيه الانتباه نحو العناصر الجوهرية في التصميم. فاستخدامه في محيط القباب أو على أطرافها الداخلية ساعد في تكوين هالة زخرفية تعزّز من حضور المكان وقداسته. كذلك، أضفى وجود الخط على هذه الأسطح انطباعًا بالعلو والسمو، حيث تمت قراءة النصوص في حركة دائرية تتناغم مع شكل القبة، مما خلق تجربة بصرية وروحية متميزة.

أما في الجدران، فقد أُدرج الخط الكوفي في إطار معماري ينسجم مع العناصر الأخرى كالزخارف النباتية والهندسية، بحيث يتحول النص إلى زخرفة بصرية تحتل مكانة خاصة ضمن البرنامج الفني للمبنى. من خلال هذا الاستخدام، ساهمت الزخارف الأموية في تأسيس علاقة عضوية بين النص والمكان، إذ أصبح الخط الكوفي رمزًا للهوية الإسلامية المعمارية المبكرة، وممهدًا لجماليات الخط التي ستتطوّر لاحقًا في العصور العباسية والفاطمية.

الكتابات التأسيسية والآيات القرآنية كعنصر فني وروحاني

احتضنت العمارة الأموية في منشآتها الكبرى نصوصًا تأسيسية وآيات قرآنية بوصفها أحد العناصر الزخرفية التي تحمل دلالة رمزية وروحانية في آنٍ واحد. فلم تقتصر وظيفة هذه الكتابات على تزيين الجدران، بل قامت بتأطير المعنى الديني والتاريخي للمبنى من خلال النص المكتوب. إذ ظهرت هذه النصوص غالبًا على مداخل المنشآت، أو في قلب قبابها، لتشير إلى رسالة معمارية واضحة تتجاوز الجمال إلى القصد العقائدي والتوثيقي.

مثّلت الكتابات التأسيسية وثيقة معمارية تُشير إلى هوية المنشأة وزمن إنشائها وراعيها، وغالبًا ما ارتبطت باسم الخليفة أو الحاكم الذي أمر بالبناء. أضفت هذه النصوص طابعًا رسميًا على المبنى، وعززت من مكانته ضمن السياق السياسي والديني في الدولة الأموية. ومع مرور الوقت، تطوّرت صياغة هذه الكتابات لتصبح أكثر زخرفة، وتُدمج ضمن الإطار الجمالي العام، مما أظهر براعة الخطاطين والمعماريين في توظيف النص داخل البناء.

تكوّنت الآيات القرآنية في العمارة الأموية لتعمل على خلق أجواء روحانية داخل المبنى، إذ لم تكن وظيفتها مجرد التذكير بالمقدّس، بل شاركت فعليًا في تشكيل المزاج العام للمكان. ارتبطت هذه الآيات بسياق المكان من حيث الموضوع والمحتوى، فاختيرت نصوص تدل على التوحيد أو على مفهوم الخلود، بما يتناسب مع طبيعة البناء سواء كان مسجدًا أو ضريحًا. من هنا، عملت الزخارف الأموية على دمج هذه النصوص ضمن سياق فني وروحاني يعكس هوية الإسلام ومكانته في قلب العمارة.

العلاقة بين التذهيب والزخرفة الكتابية في المنشآت الرسمية

اتّسمت الزخارف الأموية في المنشآت الرسمية بعلاقة وثيقة بين التذهيب والكتابة، حيث تشكّلت هذه العلاقة كجزء من استراتيجية فنية هدفت إلى إبراز فخامة المباني الرسمية والروحية على حد سواء. استخدم المعماريون التذهيب لتسليط الضوء على النصوص الكتابية، فجعلوا من الذهب أداة تضخيم بصري تُضفي على الحروف جاذبية وجلالًا يتجاوز وظيفة الزينة التقليدية. ومن خلال هذا التفاعل بين اللون والضوء والكتابة، تمكّنت العمارة من إيصال رسائلها بوسائل جمالية مبهرة.

ظهرت هذه العلاقة بوضوح في المساجد والقباب الرسمية، حيث وُظّف التذهيب على خلفيات زخرفية دقيقة تحيط بالنصوص المكتوبة بخطوط كوفية. ساهم هذا الاستخدام في تعزيز تأثير النص ضمن المساحة المعمارية، إذ أضفى عليه طابعًا احتفاليًا يتناسب مع مكانة المبنى. كما أن هذه التقنية كانت تُستثمر في توجيه العين البشرية إلى مواضع معينة داخل المنشأة، مثل المحراب أو القبة، مما يعزز الوظيفة الرمزية للنص.

جاء استخدام التذهيب ضمن منظومة متكاملة من عناصر الزينة المعمارية، إذ لم يكن الذهب مجرّد طلاء للحروف، بل عنصراً مكملاً للزخرفة العامة التي تشمل العناصر الهندسية والنباتية. بهذا الأسلوب، استطاعت الزخارف الأموية تحقيق توازن بصري بين النص والمادة، وخلقت لغة زخرفية خاصة تعكس فخامة السلطة ودقة الفن في آنٍ واحد. وقد ساعد هذا النهج في وضع معايير جديدة للزخرفة المعمارية الإسلامية، حيث أصبح التذهيب لاحقًا أحد العناصر الأساسية في الفن المعماري الإسلامي الراقي.

تطور الزخارف النباتية من الزمان الأموي إلى العصر العبّاسي

برزت الزخارف النباتية في العصر الأموي بأسلوب يمزج بين التجسيم الواقعي للنبات والحركة الزخرفية، إذ ظهرت الكروم وأوراقها المتداخلة على الجدران والفسيفساء بطريقة تبرز النمو والتفرع الطبيعي. وتحوّل الاهتمام خلال هذه الفترة نحو الدمج بين الزخرفة النباتية والعناصر المعمارية، ما أتاح خلق توازن بصري متناغم بين المساحات والزخارف، وظهر تأثير ذلك جليًا في المساجد والقصور الأموية التي جمعت بين البساطة والثراء في الوقت نفسه. واستمرت هذه الملامح كنقطة انطلاق، إذ وضعت أساسًا لتطور الزخارف النباتية في العصر العباسي الذي شهد تحولًا تدريجيًا نحو التجريد والتنظيم الهندسي.

تطوّرت الزخارف في العصر العباسي بحيث أصبحت أكثر تجريدًا وانسيابية، مع استخدام نباتات مقنّنة وأوراق مسطحة ضمن أنماط متكررة دقيقة على الجدران والأقواس والأبواب. وظهرت أشكال جديدة من التكرار والتناظر جعلت الزخارف أكثر انتظامًا، مع الاستفادة من تقنيات الجص والنقش الدقيق التي أتاحت تحكمًا أكبر في التفاصيل وتنوعًا في التصميم. ومع هذا التحوّل، بدأت الزخارف النباتية تفقد بعضًا من الواقعية السابقة لتحل محلها رموزية أكثر تجريدًا، مما أضفى بعدًا فنيًا مميزًا على الزخارف العباسية.

ساهمت هذه العملية في ترسيخ الزخارف النباتية كأساس لجماليات العمارة الإسلامية، إذ أصبح للنمط النباتي دور مركزي في إثراء الفضاء المعماري وإضفاء إحساس بالحركة والحياة على المساحات. وبدت الزخارف الأموية في هذا السياق كنواة أساسية أعادت تشكيل مفاهيم الزخرفة النباتية، فمزجت بين التقليد والتجديد لتؤسس لموروث زخرفي متكامل امتد تأثيره إلى العصور اللاحقة. كما أتاح هذا التطور للعناصر النباتية أن تتحوّل من مجرد ديكور إلى لغة بصرية متكاملة في العمارة الإسلامية.

استخدام أوراق العنب والنخيل في التعبير الجمالي

شكلت أوراق العنب والكرمة بداية استخدام واضح للنباتات في الزخارف، إذ تكررت على الجدران والأسطح بطريقة تعكس النمو والتفرع الطبيعي للنباتات. وارتبطت هذه الأوراق بجمالية الحركة والتوسع، إذ أضافت إحساسًا بالحياة على المساحات المعمارية، فظهرت بشكل متسلسل ومتواصل يعكس التكرار والتناظر. واستُخدمت أوراق النخيل أيضًا في الزخارف، حيث أضفت طابعًا مميزًا يرمز إلى البيئة الصحراوية ويبرز صلة الزخارف بالمكان والمناخ.

تميزت زخارف أوراق العنب والنخيل بالقدرة على التحول بين التجسيد الواقعي والتجريد الفني، إذ بدأت الأوراق كمحاكاة طبيعية ثم تحولت إلى أنماط زخرفية متكررة، مما أتاح تحقيق انسجام بصري وانسيابية في التصميم. وأضفت هذه العناصر الحيوية على المساحات المعمارية إحساسًا بالنمو والحركة المستمرة، كما ساعدت في خلق خطوط متصلة تربط بين مختلف أجزاء البناء. وظهر تأثير هذا الاستخدام بوضوح في تزيين الأعمدة والأقواس والحدود، حيث أضفت الأوراق أنماطًا متناغمة وأبعادًا جديدة للمساحة.

أسهمت زخارف أوراق العنب والنخيل في تطوير لغة زخرفية متكاملة تحمل دلالات جمالية وبيئية، إذ أصبحت العناصر النباتية وسيلة للتعبير عن الطبيعة والخصوبة والحياة في الفضاء المعماري. وعكست هذه الزخارف قدرة الفنانين على المزج بين الشكل والرمز، مما أتاح للزخرفة النباتية أن تتجاوز حدود التزيين التقليدي لتصبح لغة بصرية متجددة. واستمرت هذه العناصر في تشكيل أساسيات الزخرفة النباتية التي استلهمت منها الأجيال اللاحقة في الفن الإسلامي.

الرمزية الروحية للنباتات في الفن الإسلامي

امتدت قيمة النباتات في الفن الإسلامي لتشمل الرمزية الروحية، إذ ارتبطت أشكال النخيل والكرمة بمفاهيم الجنة والحياة والظل والخير. وبرزت هذه الرمزية بشكل واضح في المساجد والقصور، حيث استخدمت النباتات لتوجيه الانتباه إلى المعاني الروحية والوجودية دون الحاجة إلى تصوير مباشر. وأضفت الزخارف النباتية بذلك بعدًا معنويًا يربط بين العالم المرئي والعالم الرمزي، ما جعل الفن أكثر تعبيرًا وعمقًا.

ساهمت النباتات في التعبير عن فكرة الديمومة والنماء، إذ ربطت الحركة المستمرة للأوراق والنباتات في الزخارف بالخصوبة والحياة المستمرة. وظهرت الرمزية واضحة في التكرار والتناظر، حيث أشار التكرار إلى اللانهائية والاتساق الكوني، بينما أضاف التناظر شعورًا بالتوازن الروحي والجمالي. وأصبح الجمع بين التجريد والرمزية وسيلة لإيصال أفكار دينية وفكرية ضمن عناصر زخرفية بسيطة ومتقنة.

أدت الرمزية الروحية للنباتات إلى تعزيز دور الزخارف الأموية كأساس للفن الإسلامي، إذ وفرت هذه العناصر وسيلة للتعبير عن المفاهيم الروحية بطرق جمالية متقنة. وظهرت هذه اللغة البصرية في جميع عناصر البناء المعماري، مما أضفى على المساحات إحساسًا بالعمق والتفكير التأملي. وعكست الزخارف النباتية بذلك العلاقة بين الجمال والروحانية في العمارة الإسلامية، ما جعلها جزءًا لا يتجزأ من هوية الفن الإسلامي المبكر.

تأثير التوسع الحضاري على تنوّع الأساليب النباتية

ساهم التوسع الحضاري الإسلامي في تنويع الأساليب الزخرفية، إذ دخلت تقاليد فنية مختلفة من بلاد فارس وبلاد الشام ومصر والأندلس ضمن النمط الزخرفي النباتي. ووفرت هذه التنقلات الثقافية والتجارية فرصة لمزج الأنماط النباتية المحلية مع الأساليب الأجنبية، ما أتاح ظهور أشكال جديدة من الزخارف النباتية تجمع بين التجريد والواقعية. وأدى ذلك إلى ثراء بصري وتنوع أسلوبي في العمارة الإسلامية بشكل عام.

أثر التبادل الثقافي على مواد وتقنيات الزخرفة، إذ انتقلت بعض الطرق مثل الجص والنقش الدقيق والتلوين بين المناطق، مما ساعد في تطوير أنماط نباتية أكثر تعقيدًا ودقة. وظهرت عناصر نباتية متنوعة تعكس البيئة المحلية لكل منطقة، مثل النخيل في مصر والكرمة في الشام، لتصبح جزءًا من النمط العام للزخرفة. كما ساهم التوسع الحضاري في انتشار الزخارف النباتية بشكل أوسع، مما جعلها لغة مشتركة بين مختلف المدن والممالك الإسلامية.

أدى هذا التنوع إلى ترسيخ دور الزخارف الأموية كأساس للفن الإسلامي، إذ استفادت الأجيال اللاحقة من الأساليب والتقنيات المتنوعة لتطوير الزخرفة النباتية. واستمرت العناصر النباتية في التعبير عن الجمال والروحانية والحركة، كما شكلت قاعدة متينة لتطور الأنماط والزخارف التي امتدت عبر العصور. وأصبح تأثير التوسع الحضاري واضحًا في تعزيز الإبداع الفني وإثراء الفضاء المعماري بالمزيد من الأشكال النباتية المعقدة والمتنوعة.

ما الدور الذي لعبته الورش الحرفية في دمشق في إحياء جماليات الزخارف؟

نشطت الورش الحرفية في دمشق منذ العهد الأموي في إنتاج زخارف معمارية دقيقة ومتقنة، حيث ساهمت في نقل تقنيات التنفيذ وتطوير أشكال زخرفية متنوعة تتراوح بين هندسية ونباتية وخطية. واعتمد الحرفيون على أساليب تعلم متوارثة من معلم إلى متدرّب، ما ساعد في الحفاظ على مستوى فني عالٍ واستمرارية الجماليات المعمارية. كما لعبت الورش دوراً محورياً في دمج المهارات المختلفة بين الحرفيين، فعمل صانعو الخشب والرخام والزجاج معاً لتطوير زخارف متناسقة في المساجد والقصور.

وفرت هذه الورش بيئة مهنية متكاملة شجعت على الابتكار الفني، إذ تمكن الحرفيون من توسيع نطاق الزخارف لتشمل الأسقف والجدران وفتحات النوافذ. كما ساعدت الشبكات المهنية التي نشأت داخل الورش على تبادل الخبرات وتوحيد الأساليب الفنية بين مختلف المناطق. وأسهم هذا التنسيق في إثراء الزخارف الأموية وتعزيز هويتها الجمالية، بما يعكس القدرة على الجمع بين التقليد والإبداع في الوقت ذاته.

ساهمت الورش الحرفية أيضاً في تأسيس لغة زخرفية متفردة ارتبطت بمدينة دمشق، فظلّت أعمال الحرفيين مرجعاً للفن الزخرفي لقرون عديدة. وعكست هذه الزخارف مستوى عالٍ من التنظيم والدقة الفنية، بالإضافة إلى دورها في نقل المعرفة بين الأجيال. ومن خلال ذلك، أظهرت الورش الحرفية قدرتها على المحافظة على التراث وتطويره، مما جعل الزخارف الأموية علامة مميزة في تاريخ العمارة الإسلامية.

مهارة الصناع في تنفيذ الجص والزجاج الملون

تميز الحرفيون الدمشقيون بمهارتهم في تنفيذ الجص والزجاج الملون، حيث استخدموا هذه المواد في تزيين الجدران والأسقف بما يحقق انسجاماً بين الشكل والضوء. وعملوا على تشكيل الجص بأشكال بارزة ونقوش دقيقة تنسجم مع الطابع المعماري للمساجد والقصور، بينما أدخل الزجاج الملون لتكوين تأثيرات ضوئية تضيف عمقاً بصرياً للفراغات الداخلية.

اعتمد الصانع على تقنيات دقيقة في مزج المواد وتلوينها لتقديم تصاميم متقنة تظهر التوازن بين الخطوط الهندسية والزخارف النباتية. وعكست هذه المهارة قدرة الحرفيين على الجمع بين الوظيفة والجمالية، حيث أضفت الألوان والشفافية لمسة فنية فريدة على العمارة. كما ساعدت تجربة الجص والزجاج الملون على استحداث أشكال زخرفية جديدة تتناسب مع الطراز الدمشقي التقليدي.

ساهمت هذه المهارات في توسيع استخدام الزخارف في الحياة اليومية، فدخلت في تزيين البيوت والحدائق والأبواب والنوافذ. وعملت التجارب المتراكمة على تطوير تقنيات أكثر دقة وإبداعية في التنفيذ، ما أسهم في ترسيخ الزخارف الأموية كجزء أساسي من الهوية المعمارية للمدينة. وبذلك، أصبح لكل عنصر زخرفي دور في إثراء العمارة وإضفاء جمالية متفردة عليها.

انتقال الخبرات الحرفية عبر الحرفيين الرحالة

ساهم الحرفيون الرحالة في نقل الخبرات الفنية من دمشق إلى مدن أخرى والعكس، مما أتاح تبادل التقنيات الزخرفية المختلفة. وعملت هذه الحركة على نشر الأساليب المتميزة في الجص والزجاج والموزاييك، ما ساعد على توحيد الطراز الفني وإثراء العمارة الإسلامية بتنوع أشكال الزخارف.

انتقل الحرفيون عبر الطرق التجارية والأسواق والقصور، فساهموا في نشر الأنماط الزخرفية الدمشقية وتطويرها بما يتوافق مع الأذواق المحلية. كما أدى هذا التنقل إلى دمج تأثيرات مختلفة في الزخارف، الأمر الذي ساعد على تطوير لغة زخرفية متجددة حافظت على أصالة الأسلوب الأموي.

أسهمت خبرات الحرفيين الرحالة أيضاً في تدريب الأجيال الجديدة ونقل معارفهم، ما ضمن استمرار مهارات الزخرفة وتطورها. وقد أدى ذلك إلى تثبيت جماليات الزخارف الأموية في العمارة الدمشقية، مع التأكيد على الدور المستمر للحركة المهنية في نقل الفن وتطويره عبر الزمن.

أثر التجارب الحرفية في تطوير الزخارف الجدارية والرخامية

استثمر الحرفيون الدمشقيون تجاربهم السابقة في تطوير الزخارف الجدارية والرخامية، حيث أضفوا عمقاً تقنياً وجمالياً على الأعمال المعمارية. واعتمدوا على دمج الجص والحجر والرخام والزجاج الملون لابتكار أشكال زخرفية ثلاثية الأبعاد، ما أضفى بعداً بصرياً وروحياً على المساجد والقصور.

نفذ الحرفيون تصاميم تجمع بين الزخارف النباتية والهندسية والخطية، مستفيدين من التجارب السابقة لتحسين تنسيق العناصر وتناغمها مع الفراغ المعماري. كما أدى تراكم المهارات إلى تطوير أساليب تركيب الرخام والزجاج بشكل متقن، ما أسهم في توزيع الضوء والظل وإبراز تفاصيل النقوش بشكل رائع.

ساهمت هذه التجارب في ترسيخ الهوية الجمالية للزخارف الأموية، حيث ظهرت كمصدر إلهام للتطورات اللاحقة في العمارة الإسلامية. وعكست الأعمال التجربة الطويلة للحرفيين في تحقيق التوازن بين التقنية والفن، ما جعل الزخارف الجدارية والرخامية جزءاً أساسياً من المشهد البصري المتكامل في المباني الدمشقية.

كيف ظهرت الزخارف في قصور الأمويين كوسيلة قوة ورمز سياسي؟

توضح الدراسات أن القصور الأموية قد اعتمدت على تشكيل بصري متكامل جعل «الزخارف الأموية» جزءًا من أدوات القوة الرمزية، إذ تكشف الواجهات والنقوش عن سعي واضح لربط الفخامة بعظمة الحكم. ثم تتضح الصلة بين الأسلوب الزخرفي وتأكيد الحضور السياسي عندما تُعرض العناصر النباتية والهندسية في مناطق بارزة تعكس قدرة الدولة على التحكم بالمساحات وتوجيه نظرة المتلقي. وبعد ذلك يظهر أن توزيع الوحدات الزخرفية داخل القصور لم يكن عشوائيًا، بل جاء بهدف بناء صورة بصرية مستقرة تساعد على نقل رسالة الحكم المستقر والمكانة الراسخة للسلالة.

وتكشف تحليلات الباحثين أن اعتماد القصور على الزخرفة ذات الإيقاع المتكرر يعكس فهمًا عميقًا لمعنى السلطة، إذ جرى التعامل مع الجدار كوسيط بصري يتيح تكثيف الرمزية السياسية من خلال توازن دقيق بين الشكل والزخرف. ثم يظهر أن هذه الاستراتيجية البصرية قد أتاحت تحويل المباني من مجرد أماكن إقامة إلى مؤسسات تعبّر عن القوة وتُبرز حدود الهيبة في مفهومها السياسي. وبعد ذلك يتضح أن هذا التوظيف الممنهج للأشكال ساعد في تعزيز الانطباع بالثبات والقوة، مما جعله عنصرًا مؤثرًا في صياغة البنية المعمارية.

وتشير الأدلة الأثرية إلى أن هذه القصور قدّمت ملامح أولى لتكوين بصري سيصبح لاحقًا أساسًا في العمارة الإسلامية، إذ ساعد المزج بين الجمال والرمز على خلق لغة فنية جديدة. ثم يتضح أن هذا المزج قد جعل القصور الأموية نقطة تحول في تاريخ الزخرفة، لأنها قدّمت نموذجًا يسبق الأساليب الإسلامية الناضجة في القرون اللاحقة. وبعد ذلك يظهر أن العلاقة بين الفن والسلطة في تلك المرحلة قد أسهمت في رسم الطريق الذي مهّد لتطور جماليات البناء الإسلامي في العصور التالية.

زخارف قصر المشتى ودورها في إبراز الهيبة الملكية

تكشف الواجهة الأمامية لقصر المشتى عن تنظيم زخرفي يتجاوز البعد الجمالي ليصبح أداة لتأكيد الهيبة الملكية، إذ تُعرض النقوش الجصية بتناسق يُظهر قدرة الدولة على التحكم في البناء وتوجيه دلالاته. ثم يتضح في تحليل الأسلوب الزخرفي أن التوازن بين العناصر النباتية والهندسية قد خُطط له بنية إظهار العمارة بوصفها امتدادًا لهيبة الحكم، مما جعل الواجهة تبدو كمنصة تعلن حضور السلالة. وبعد ذلك يظهر أن هذه الواجهة اعتمدت على الكثافة الزخرفية بطريقة تسهم في تكوين صورة واضحة عن نفوذ البلاط الأموي.

وتشير الدراسات الفنية إلى أن المشاهد المنفذة في الجص حملت دلالات تتجاوز وظيفتها التزيينية، إذ جاءت التكوينات المحفورة لتعكس تصورًا عن القوة المتدرجة من مركز الواجهة نحو أطرافها. ثم يتضح أن الترتيب الطبقي للوحدات الزخرفية أسهم في إبراز طابع رسمي مرتبط بالمكانة السياسية، مما جعل القصر يبدو كمشهد بصري يعبر عن السلطة أكثر من كونه مجرد مبنى. وبعد ذلك يظهر أن هذا المشهد المتسق قد لعب دورًا أساسيًا في تعزيز حضور الدولة داخل وعي المتلقي.

وتكشف قراءة الباحثين للواجهة أن انسجام التفاصيل كان مقصودًا لإبراز الهوية الملكية عبر فن يعكس براعة الحرفيين، إذ شكّلت عناصر الزخرفة لغة مرئية وحدت بين الرمز والمكان. ثم يتضح أن صياغة الواجهة بهذا الأسلوب جعلت المشتى واحدًا من أبرز النماذج التي تدمج الفن بالسياسة، خاصة مع اعتماد النقوش على نظام بصري دقيق. وبعد ذلك يظهر أن هذا الدمج قد أسهم في وضع أساس مبكر لفهم دور الزخرفة في بناء شخصية العمارة الإسلامية.

الفسيفساء الجدارية في قصر هشام نموذجًا للثراء الفني

تشير الدلائل الأثرية إلى أن قصر هشام قدّم واحدًا من أغنى النماذج الزخرفية في العصر الأموي، إذ تكشف الفسيفساء الجدارية عن قدرة كبيرة على التعامل مع اللون والضوء لتكوين مشاهد تتنوع بين الهندسي والتصويري. ثم يتضح أن الفنانين اعتمدوا على أحجار ذات درجات لونية متناسقة لخلق عمق بصري يجعل السطح ثابتًا لكنه نابض بالحركة. وبعد ذلك يظهر أن هذا الأسلوب قد شكّل نقطة تحول في فهم وظيفة الزخرفة باعتبارها عنصرًا يمنح المعمار حياة تتجاوز شكله الإنشائي.

وتوضح التحليلات الفنية أن مشاهد الفسيفساء قد صيغت بما يسمح بدمج الطبيعة بالخيال، إذ تتجسد الأشجار والحيوانات بطريقة تؤكد مهارة الحرفيين في خلق سرد بصري متصل. ثم يتبين أن استخدام المشاهد المتتابعة قد منح الزخرفة طابعًا قصصيًا، مما جعل الفنان قادراً على نقل مشاعر الحركة ضمن إطار زخرفي ثابت. وبعد ذلك يظهر أن هذا المزج بين السكون والحركة أسهم في وضع تصور جديد للعلاقة بين الفن والعمارة.

وتؤكد دراسات القصر أن الثراء البصري لم يكن مجرد عرض فني، بل كان امتدادًا لرغبة سياسية في إظهار الرفاه والقوة من خلال عمارة البلاط. ثم يتضح أن تنظيم الفسيفساء داخل قاعات القصر يعكس وعيًا بضرورة جعل الفن جزءًا من الرسالة السياسية للدولة. وبعد ذلك يظهر أن هذا الوعي قد جعل قصر هشام نموذجًا تمهيديًا لأساليب فسيفسائية ستُستعاد لاحقًا في العمارة الإسلامية المتقدمة.

الرسائل السياسية في الزخارف الحيوانية والرمزية

تفيد الدراسات بأن الزخارف الحيوانية في الفن الأموي حملت رسائل سياسية واضحة تُعبّر عن السيطرة والهيبة، إذ تظهر صور الأسود والطيور والمشاهد الصيادية بوصفها رموزًا ترتبط بالقوة والترتيب الاجتماعي. ثم يتضح أن هذه المشاهد قد استُخدمت لربط السلطة بصفات الشجاعة والقدرة، مما جعل الجدران تتحول إلى نص بصري يتضمن دلالات تتجاوز عنصر الزينة. وبعد ذلك يظهر أن حضور هذه الرموز في القصور لم يكن عفويًا، بل جاء نتيجة رؤية سياسية تسعى لترسيخ صورة الحاكم في وعي المتلقي.

وتشير القراءات التحليلية إلى أن الرموز المتكررة ساعدت في بناء لغة بصرية موحدة تتناسب مع فكرة الحكم المركزي، إذ أصبحت الزخارف وسيلة غير مباشرة لفرض صورة الحكم المثالي. ثم يتضح أن هذه الاستراتيجية قد عززت الانطباع بوجود منظومة رمزية تحيط بالقصر وتضبط طريقة تفسير المتلقي للفضاء المعماري. وبعد ذلك يظهر أن استعمال هذه الرموز أسهم في تحويل الفن إلى أداة اتصال سياسي تعكس قيم الدولة.

وتُظهر الأبحاث أن هذه الرموز الحيوانية شكّلت جزءًا من منظومة جمالية تُعَدّ مقدمة لظهور الحس الرمزي في العمارة الإسلامية اللاحقة، إذ دمجت بين المعنى والدلالة في إطار زخرفي متقن. ثم يتبين أن هذا الدمج يعكس فهمًا مبكرًا لدور الفن في صياغة الهوية السياسية. وبعد ذلك يظهر أن هذه الأساليب قد ساعدت في ترسيخ ملامح الفن الأول الذي مهّد لجماليات العمارة الإسلامية.

تأثير الزخارف الأموية على العمارة الإسلامية من الأندلس إلى الأناضول

تبدأ الفقرة الأولى بتتبّع الامتداد التاريخي الذي جعل تأثير الزخارف الأموية حاضرًا في البيئات العمرانية اللاحقة، إذ تظهر الجذور الأولى لهذا الأسلوب في دمشق قبل أن ينتقل تدريجيًا نحو الغرب الإسلامي والأناضول. وبعد ذلك توضّح الجملة التالية كيف اعتمد هذا التأثير على حركة الحرفيين وانتقال الورش الفنية، مما جعل السمات البصرية تنتشر في مسارات عمرانية واسعة. كما تواصل الفقرة عرض ارتباط العناصر الهندسية والنباتية التي شكّلت قاعدة الفن الأموي بمرونة التوظيف في العمارة اللاحقة، حيث استمرت في الاندماج في الواجهات والقباب والأسقف بطريقة جعلتها جزءًا من هوية البناء الإسلامي.

وتبدأ الفقرة الثانية بتبيين أن انتشار العناصر الزخرفية الأمويّة في المغرب والأندلس ارتبط بوجود روابط حضارية وثقافية مع الشام، مما أتاح إعادة إنتاج تلك العناصر في سياق بصري جديد. ثم تتوسع الجملة اللاحقة في إبراز أثر الورش المتنقلة التي حملت معها خبرات دقيقة في الجص والحجر والفسيفساء، وهي خبرات أسهمت في ترسيخ الملامح الأمويّة داخل الأسلوب الأندلسي. كما توضح الفقرة أن هذا الامتداد نحو الغرب جعل الزخارف الأمويّة تتحول إلى لغة فنية عامة تكيّفت مع البيئات المحلية من دون أن تفقد خصائصها الجوهرية.

وتبدأ الفقرة الثالثة بالإشارة إلى تأثير الأسلوب الأموي في العمارة الأناضولية، خصوصًا خلال العصرين السلجوقي والعثماني، حيث جرى تبني مفاهيم التوازن بين الهندسي والنباتي بصورة واضحة. وبعد ذلك تنتقل الجملة اللاحقة إلى توضيح كيفية إعادة صياغة الوحدات الزخرفية بما يلائم المساجد ذات القباب الضخمة والمداخل العميقة في الأناضول. ثم تُختَم الفقرة ببيان أن هذا الامتداد الواسع ساعد في تأسيس قاعدة فنية راسخة أصبحت جزءًا من الهوية البصرية للعالم الإسلامي عبر قرون طويلة.

امتداد التأثير الأموي في جامع قرطبة وخطوطه الفنية

تبدأ الفقرة الأولى بتوضيح أن جامع قرطبة يُعد إحدى أهم المحطات التي حملت تأثير الأسلوب الأموي إلى الغرب الإسلامي، إذ استندت بنيته البصرية إلى النماذج الأولى في دمشق. ثم تتابع الجملة التالية شرح كيفية اعتماد الأقواس ثنائية اللون بشكل يذكّر بالأقواس الدمشقية من حيث الإيقاع والانتظام. كما تشير الفقرة إلى أن هذا الاقتباس لم يكن مجرد تقليد، بل جاء ضمن رؤية هندسية تراعي انسجام المساحات وتوازن العناصر.

وتبدأ الفقرة الثانية ببيان أن الأسلوب الأموي في قرطبة ظهر بوضوح في استخدام الفسيفساء داخل المحراب، وهو استخدام يعكس خبرات فنية جاءت مع المهاجرين من الشام إلى الأندلس. وبعد ذلك توضح الجملة التالية أن العناصر الهندسية التي ازدانت بها الجدران اعتمدت على التكوينات الأولى التي ظهرت في العمارة الأموية، مما يكشف عمق التأثر بالموروث الأصلي. كما تسترسل الفقرة في شرح مساهمة الخط الكوفي في تعزيز الجانب الزخرفي، إذ أخذ مكانة بارزة في البناء الداخلي للبلاطات والمحراب.

وتبدأ الفقرة الثالثة بذكر أن جامع قرطبة استطاع تحويل التأثير الأموي إلى أسلوب أندلسي مستقل، إذ أُعيدت صياغة العناصر الزخرفية بما يناسب طبيعة الفضاء العمراني هناك. وتتابع الجملة التالية وصف كيفية تطوير الحرفيين المحليين لهذه العناصر بطرائق جديدة من دون التخلي عن الروح الأولى. ثم تختتم الفقرة بإبراز أن هذا التفاعل بين الأصل الأموي والتحوير الأندلسي جعل جامع قرطبة شاهدًا حيًا على قدرة الفن على الاستمرار والتجدّد في آن واحد.

انتقال المدارس الزخرفية إلى العمارة السلجوقية والعثمانية

تبدأ الفقرة الأولى بالإشارة إلى أن التحولات السياسية والثقافية بين الشام والأناضول أسهمت في نقل الأنماط الزخرفية التي ظهرت في العصر الأموي إلى المدارس السلجوقية. ثم تتابع الجملة التالية توضيح كيفية إعادة تشكيل الوحدات الهندسية في آسيا الصغرى بما يتلاءم مع الطابع المحلي للمباني السلجوقية. كما تكشف الفقرة أن هذا التفاعل الفني أسهم في خلق أسلوب جديد يستند في أساسه إلى الجذور الأموية لكنه يقدّم حضورًا مختلفًا من حيث العمق التفصيلي.

وتبدأ الفقرة الثانية بذكر أن السلاجقة اعتمدوا على مبادئ التكرار الإيقاعي التي أصبحت إحدى السمات البارزة في الأسلوب الأموي، مما جعلهم يطوّرون واجهات غنية بالعقد والزخارف الحجرية. وبعد ذلك تستعرض الجملة التالية أثر اعتماد الخط العربي كعنصر زخرفي بارز، إذ أصبح جزءًا لا يتجزأ من تكوين الواجهات والمداخل. كما توضّح الفقرة أن هذا الاستيعاب للعناصر الأموية منح الفن السلجوقي قدرة على التوسع في إنتاج زخارف تجمع بين البساطة والعمق في آن واحد.

وتبدأ الفقرة الثالثة بتوضيح أن العثمانيين ورثوا الأسلوبين الأموي والسلجوقي معًا، ثم أعادوا دمجهما داخل بنية معمارية ضخمة تعتمد على القباب والمآذن الرفيعة. وبعد ذلك تنتقل الجملة التالية إلى تفسير كيفية توسعة التكوينات الهندسية والنباتية لتناسب اتساع المساحات الداخلية للمساجد العثمانية. ثم تُختَم الفقرة ببيان أن هذا التراكم الزخرفي جعل العمارة العثمانية إحدى محطات اكتمال التأثير الأموي ضمن مسار طويل من التطور البصري.

دور الفنون الأموية في صياغة الهوية الزخرفية للعالم الإسلامي

تبدأ الفقرة الأولى بشرح أن الفنون الأموية أسهمت في وضع الأسس الأولى للهوية الزخرفية الإسلامية، إذ شكّلت العناصر الهندسية والنباتية قاعدة مشتركة بين المراكز الحضرية الكبرى. ثم توضح الجملة التالية أن هذا الأساس سمح بظهور لغة بصرية يمكن إدماجها بسهولة في سياقات مختلفة. كما تكشف الفقرة أن هذا الاندماج الواسع جعل السمات الأموية جزءًا من الهوية العامة التي وحّدت العمارة الإسلامية عبر الأقاليم.

وتبدأ الفقرة الثانية ببيان أن تأثير الأسلوب الأموي لم يكن فنيًا فقط، بل حمل أيضًا بعدًا فكريًا يعكس محاولة الجمع بين البساطة والعمق الرمزي في آن واحد. ثم تنتقل الجملة التالية إلى إبراز كيفية اعتماد المدارس الفنية اللاحقة على هذا الأساس عند تطوير أساليب جديدة أكثر زخمًا. كما تسترسل الفقرة في إيضاح أن الحفاظ على هذه القاعدة ساعد في إبقاء العمارة الإسلامية متصلة بجذورها الأولى رغم التحولات الزمنية.

وتبدأ الفقرة الثالثة بإظهار أن الهوية الزخرفية للعالم الإسلامي تشكّلت عبر تراكم طويل بدأ من العصر الأموي وامتد عبر العصور المتعاقبة. وبعد ذلك توضّح الجملة التالية أن هذا الامتداد سمح بظهور أنماط متعددة تجمع بين المحلي والعالمي داخل إطار فني واحد. ثم تختتم الفقرة ببيان أن استمرار تأثير العناصر الأولى في الفن الأموي جعل الهوية الزخرفية الإسلامية تحمل بصمة واحدة مهما اختلفت الأمكنة والأزمنة.

ما السمات الجوهرية التي تميز الزخارف الأموية عن الفنون السابقة عليها؟

تتميز الزخارف الأموية بقدرتها على استيعاب الإرث الفني البيزنطي والساساني مع إعادة صياغته ضمن رؤية إسلامية جديدة تميل إلى التجريد والابتعاد عن التصوير المباشر. فقد احتفظت بالعناصر النباتية والهندسية والفسيفسائية، لكنها نزعت عنها طابعها الديني السابق وأعادت توظيفها في سياق معماري يخدم فكرة التوحيد وإبراز قداسة الفضاء الديني. كما برز فيها حضور الخط العربي كعنصر زخرفي أصيل، ما جعل الزخرفة مزيجًا بين النص واللون والشكل، وأسّس لأسلوب بصري مختلف عن التقاليد الفنية السابقة.

كيف تساعد دراسة الزخارف الأموية على فهم تطور العمارة الإسلامية في العصور اللاحقة؟

تتيح دراسة الزخارف الأموية فهم المراحل الأولى التي وُضعت فيها الأسس البصرية للعمارة الإسلامية، إذ تكشف عن النماذج الابتدائية للأرابيسك، والزخرفة الكتابية، والأنماط الهندسية المتكررة. ومن خلال تتبّع انتقال هذه العناصر إلى الأندلس والأناضول، يمكن إدراك كيف تطورت من صيغ بسيطة نسبياً إلى أنظمة زخرفية معقدة في العصور العباسية والسلجوقية والعثمانية. كما تساعد هذه الدراسة على تفسير أوجه التشابه بين المساجد والقصور في أقاليم متباعدة، وتبيّن كيف ظلّ الجذر الأموي حاضرًا رغم اختلاف البيئات المحلية وتعدد المدارس الفنية.

ما أهمية الزخارف الأموية في قراءة البعد السياسي والثقافي للدولة الأموية؟

تكشف الزخارف الأموية في القصور والمساجد عن استخدام واعٍ للفن كأداة لتجسيد الهيبة السياسية وترسيخ صورة الدولة في الوعي الجمعي. فالكثافة الزخرفية وتنظيم الواجهات وقاعات الاستقبال لم تكن مجرد ترف بصري، بل جزءًا من بناء مشهد يؤكد استقرار الحكم وقوّة المركز. كما أن إدماج الآيات القرآنية والكتابات التأسيسية في مواضع بارزة يعكس رغبة في ربط الشرعية السياسية بالمرجعية الدينية. ومن خلال قراءة هذه الزخارف يمكن فهم كيفية توظيف العمارة كوسيط ثقافي يجمع بين الرسالة الروحية ومفهوم السلطة في آنٍ واحد.

وفي ختام مقالنا، يمكن القول أن الزخارف الأموية شكّلت البنية الأولى التي انطلقت منها الهوية الزخرفية للعمارة الإسلامية، إذ وحّدت بين العناصر الهندسية والنباتية والكتابية في إطار بصري متماسك. وأسهم هذا الإطار المُعلن عنه في تحويل الجدار والقبّة والواجهة إلى فضاءات تعبّر عن البعد الروحي والجمالي والسياسي للمجتمع الإسلامي الناشئ. كما أتاح امتداد التأثير الأموي من الشام إلى الأندلس والأناضول ترسيخ لغة زخرفية مشتركة ظلت حاضرة في الطرز اللاحقة، فغدت الزخارف الأموية مرجعًا تأسيسيًا لكل من يدرس تاريخ الفن والعمارة في العالم الإسلامي.

تنويه مهم بشأن حقوق المحتوى

جميع الحقوق محفوظة لموقع نَبْض العرب © 2025. يُمنع نسخ هذا المحتوى أو إعادة نشره أو ترجمته أو اقتباس أكثر من 10% منه إلا بإذنٍ خطّي مسبق. لأي استخدام تجاري أو أكاديمي، يُرجى التواصل عبر: info@nabdalarab.com.

ملاحظة: يُسمح بالاقتباس المحدود مع ذكر المصدر ورابط مباشر للمقال الأصلي.