كتب الحديث الستة وشرحها للمبتدئين

تمثل كتب الحديث الستة بوابة رئيسية لفهم السنة النبوية كما تلقاها العلماء جيلاً بعد جيل، فهي تجمع بين أصحّ ما نُقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأوسع ما دُوّن في أبواب الأحكام والآداب والعقيدة. وتساعد هذه الكتب طالب العلم على بناء تصور متوازن عن الدين من خلال نصوص موثوقة ومنهجيات دقيقة في التوثيق والنقد. وفي هذا المقال سنستعرض كتب الحديث الستة وشرحها للمبتدئين، مع بيان مكانتها وكيفية البدء في دراستها بطريقة صحيحة.

محتويات

- 1 كتب الحديث الستة وشرحها للمبتدئين لفهم مكانتها

- 2 صحيح البخاري أدق كتب الحديث الستة وأعلاها مرتبة

- 3 صحيح مسلم منهج دقيق ومكمّل لصحيح البخاري

- 4 سنن أبي داود مرجع أساسي في أحاديث الأحكام الفقهية

- 5 جامع الترمذي الكتاب الذي جمع بين الرواية والشرح

- 6 سنن النسائي أدق كتب السنن من حيث التوثيق

- 7 سنن ابن ماجه خاتمة كتب الحديث الستة وأهميتها

- 8 كيف يبدأ المبتدئ دراسة كتب الحديث الستة بطريقة صحيحة؟

- 9 كيف تُسهِم كتب الحديث الستة في رسم صورة متكاملة عن السيرة النبوية؟

- 10 ما المهارات التي يحتاجها المبتدئ قبل التوسع في دراسة كتب الحديث الستة؟

- 11 ما أبرز الأخطاء الشائعة عند دراسة كتب الحديث الستة للمرة الأولى؟

كتب الحديث الستة وشرحها للمبتدئين لفهم مكانتها

تمثل كتب الحديث الستة جزءًا محوريًا في التراث الإسلامي، إذ تعكس المجهودات الجبارة التي بذلها علماء الحديث في حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وتمكّن هذه الكتب طلاب العلم من الولوج إلى عالم الرواية وفهم الأسس التي قام عليها تدوين الحديث. كما تساهم في تعريف القارئ بأهمية النقل الموثوق للأحاديث، وتعزز من إدراكه لأهمية الإسناد في نقل السنة، مما يربطه مباشرةً بجذور التشريع الإسلامي عبر قرون من التوثيق العلمي.

يساعد الاطلاع على كتب الحديث الستة المبتدئين في إدراك بنية الحديث ومكوناته من سند ومتن، ويفتح لهم الباب نحو فهم المصطلحات الأساسية كالصحيح والضعيف والحسن. ومن خلال هذا الفهم، يتمكن القارئ من بناء قاعدة علمية تمكنه من التفريق بين درجات الحديث المختلفة. ومن ثم، تتطور لديه القدرة على تمييز الأحاديث التي يمكن الاستدلال بها في الأحكام، وتلك التي تحتاج إلى تأمل أو شرح موسع.

تظهر الحاجة لشرح كتب الحديث الستة بشكل مبسط عند التعامل مع طلاب العلم المبتدئين، نظرًا لما تحتويه من مصطلحات فنية وروايات متشابكة. ويُسهم الشرح في إزالة الغموض وتوضيح المعاني وتقديم الأمثلة التي تسهل فهم المقاصد النبوية. وبهذا يكون شرح هذه الكتب وسيلة تعليمية فعالة تؤهل الطالب للانتقال من مرحلة الحفظ إلى مرحلة الفهم والتحليل، مما يرسخ لديه المعرفة ويمنحه قدرة على التعامل مع الحديث النبوي بثقة.

كتب الحديث الستة كمصادر للسنة النبوية

تشير عبارة كتب الحديث الستة إلى ستة مؤلفات جمع فيها كبار المحدثين أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتُعد من أهم مصادر السنة النبوية لدى أهل السنة والجماعة. وتم اعتمادها بين العلماء نظرًا لما تميزت به من دقة في جمع الروايات وتوثيقها. وتمثل هذه الكتب مرجعًا رئيسيًا في الفقه والعقيدة والسلوك الإسلامي، مما جعلها ركيزة لا غنى عنها في الدراسات الشرعية.

جاءت تسمية هذه الكتب بالستة بسبب اتفاق جمهور علماء الحديث على اعتبارها الأمهات الكبرى في علم الرواية، حيث تمتاز بمكانتها في التوثيق والتدقيق العلمي. ويضم هذا التصنيف: صحيح البخاري، وصحيح مسلم، وسنن أبي داود، وسنن الترمذي، وسنن النسائي، وسنن ابن ماجه. ويُلاحظ أن هذا الاختيار لم يكن عشوائيًا، بل بُني على تقييم علمي دقيق لمنهجية كل كتاب في قبول الحديث ونقده.

لم تظهر هذه التسمية منذ بداية التأليف، بل تطورت مع مرور الزمن حين لاحظ العلماء أن هذه الكتب تتميز بانتشارها واعتمادها على نطاق واسع. وقد ساهم هذا الإجماع في تثبيت مصطلح “الكتب الستة” ليصبح عنوانًا على أهم مجموعات الحديث الموثوقة. ومن هنا، باتت هذه الكتب تمثل الأساس الذي يُبنى عليه علم السنة، ويُرجع إليه عند الحاجة إلى بيان الحديث الصحيح.

أهمية دراسة كتب الحديث الستة للمبتدئين في علم السنة

تتيح دراسة كتب الحديث الستة للمبتدئين فرصة ثمينة لفهم النصوص النبوية من مصادرها الأصلية، ما يعزز علاقتهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم على نحو مباشر. ويُمكّنهم ذلك من استيعاب طبيعة الرواية الحديثية وملامسة الجهد المبذول في الحفاظ على السنن. ومن خلال هذا الاتصال المباشر بالنص، يكتسب الطالب حسًا حديثيًا يربطه بالمنهج النبوي الصحيح.

تعين هذه الكتب المبتدئ على فهم المصطلحات الأساسية في علم الحديث، كما تكشف له الفروق الدقيقة بين مراتب الحديث المختلفة، الأمر الذي يسهم في بناء قدرة تحليلية لديه. ومع مرور الوقت، يبدأ الطالب في إدراك أهمية السياق، ويفهم كيف يؤثر اختلاف الرواة في رواية الحديث، مما يطوّر لديه منهجية نقدية دقيقة في التعامل مع النصوص.

يعزز الاعتماد على شروح ميسّرة لكتب الحديث الستة من قدرة الطالب على استيعاب المادة العلمية دون أن يشعر بالرهبة من حجم المادة أو تعقيدها. وتساهم هذه الشروح في فك المصطلحات وتوضيح المعاني الغامضة، كما تقدم أمثلة تطبيقية تربط الحديث بحياة المسلم اليومية. وبهذه الطريقة، تتشكل لدى المبتدئ رؤية شاملة تربط بين النص والواقع، وتؤهله لمواصلة طلب العلم الحديثي بثقة ونضج.

كيف نشأت فكرة جمع الحديث في مصنفات محددة؟

بدأت فكرة جمع الحديث في مصنفات محددة في وقت مبكر من التاريخ الإسلامي، عندما شعر المسلمون بالحاجة إلى حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم خوفًا من ضياعها. ومع اتساع الدولة الإسلامية وتزايد عدد الداخلين في الإسلام، برزت أهمية التوثيق الكتابي للحديث بعدما كان الاعتماد على الحفظ الشفوي سائداً. واستجابت الدولة لهذا التحدي، فبدأ الخلفاء يحثّون العلماء على تدوين السنن، مما أدى إلى نشوء أولى المصنفات.

تطورت جهود الجمع مع مرور الوقت، حيث انتقل العلماء من تدوين الأحاديث على نحو فردي إلى إنشاء مصنفات مرتبة، تحتوي على أبواب منظمة تسهّل الرجوع إليها. واعتمد العلماء في تصنيفهم على مناهج متعددة، فالبعض صنّف حسب المواضيع الفقهية، وآخرون صنفوا بحسب سلسلة الإسناد. وقد ظهرت في هذه المرحلة كتب مثل “الموطأ” و”المصنف”، التي مهدت الطريق لظهور كتب الحديث الستة لاحقًا.

بلغت عملية جمع الحديث أوجها عندما بدأ العلماء يشترطون شروطًا دقيقة في قبول الروايات، مثل اتصال السند وعدالة الرواة وضبطهم، مما أدى إلى ظهور الصحيحين ثم باقي كتب السنن. وتميزت هذه الكتب بجمعها بين الدقة المنهجية والحرص على توثيق الأحاديث ضمن معايير علمية صارمة. ومن هنا، نشأت كتب الحديث الستة كتتويج لقرون من الجهد العلمي الذي حفظ سنة النبي وأتاح للمسلمين مرجعًا موثوقًا في مختلف أبواب الشريعة.

صحيح البخاري أدق كتب الحديث الستة وأعلاها مرتبة

يُعد “صحيح البخاري” من أبرز المصنفات الحديثية التي حظيت بمكانة رفيعة في التراث الإسلامي، ويأتي على رأس قائمة كتب الحديث الستة لما تميز به من دقة منهجية وصحة متناهية في جمع الأحاديث النبوية. نشأ هذا المصنف بعد جهد طويل من الإمام محمد بن إسماعيل البخاري الذي طاف الأقاليم وجالس المحدثين وجمع ما يزيد عن ستمائة ألف حديث، ثم انتقى منها بعناية فائقة ما توفرت فيه شروطه الدقيقة ليُدرجه في كتابه. اعتمد البخاري في هذا العمل على أعلى معايير التوثيق التي عرفها علم الحديث، فكان كتابه مثالًا يُحتذى في التثبت والتحقيق.

احتوى صحيح البخاري على أبواب شملت مختلف مجالات الحياة الإسلامية من فقه وعبادات ومعاملات وسلوك وآداب، فصاغ بذلك موسوعة حديثية متكاملة تتجاوز وظيفتها النقل المجرد إلى تأسيس قواعد لفهم السنة وتطبيقها. وتوزعت الأحاديث داخل الكتاب في ترتيب دقيق يجمع بين التقسيم الموضوعي والفقهي، ما ساهم في جعله مرجعًا ليس فقط للرواة، بل أيضًا للفقهاء والمفسرين والعلماء في شتى الميادين. وقد ضمّ هذا الكتاب ما يقارب سبعة آلاف حديث بالإسناد الكامل، ما جعل منه مرجعًا محوريًا لفهم السنة النبوية في أدق صورها.

يمثل صحيح البخاري ركيزة أساسية لكل من يتطلع لفهم الحديث النبوي الشريف ضمن منظومة كتب الحديث الستة، إذ يجمع بين الصحة والمتانة والفقه، ما يجعل دراسته ضرورية للدارسين والمبتدئين على حد سواء. تتجلى مكانته في كونه أول ما يُوصى به في مسار تعلم السنة، وذلك لما يتضمنه من معيارية صارمة في النقل ودقة في التصنيف. ومن هذا المنطلق، لا يُنظر إليه باعتباره مجرد كتاب في الحديث، بل كأداة تأسيسية لفهم نصوص الدين وتطبيقها.

منهج الإمام البخاري في التحقق من السند والمتن

اعتمد الإمام البخاري في جمع أحاديث كتابه على منهج دقيق يرتكز على تحقيق السند وصحة المتن، وهو ما ميّز كتابه عن غيره من المصنفات. بدأ هذا المنهج باشتراط اتصال السند بين الراوي وشيخه بلا انقطاع، مع التأكد من اللقاء الفعلي بين الناقلين، مما قلل من احتمالات التدليس والانقطاع. كما اشترط في الراوي أن يكون عدلاً في دينه ضابطًا لروايته، وأن يُعرف عنه الإتقان في النقل والبعد عن الغفلة، وهذا ما جعل أسانيد كتابه تُعد من أقوى الأسانيد في كتب الحديث.

لم يقف البخاري عند حدود السند فقط، بل تجاوز ذلك إلى فحص المتن، حيث كان يتحقق من خلوه من الشذوذ والعلة القادحة، ويقارن النصوص ليختار أرجحها وأصحها. حرص على عدم مخالفة الحديث للنصوص القطعية في القرآن أو السنة المتواترة، ما يدل على حرصه على انسجام المضمون مع القواعد الشرعية العامة. كما كان يدقّق في الألفاظ ويختار الروايات التي تعبر عن المعنى بأدق صورة، متجنبًا ما قد يُثير اللبس أو التعارض.

جمع الإمام البخاري بين دقة المحدثين ومنهجية الفقهاء، فجاء كتابه ليس فقط جامعا للأحاديث، بل أيضا منظما لها بطريقة فقهية تبرز من خلال أبواب الكتاب التي عكست فهمه العميق للأحاديث وربطها بالقضايا الشرعية. وتدل تلك التراجم على فقهه الواسع وقدرته على استنباط الأحكام، مما جعل “صحيح البخاري” كتابًا جامعًا بين الرواية والدراية. ويُعد هذا المنهج من الركائز التي دفعت الكثير من العلماء لتقديمه على غيره من كتب الحديث الستة.

أبرز مميزات صحيح البخاري عن بقية كتب الحديث

تميّز صحيح البخاري بعدة خصائص جعلته في صدارة كتب الحديث، حيث حاز ثقة الأمة على مر العصور. أول ما يلفت النظر هو التزام الإمام البخاري بأعلى درجات الصحة، إذ لم يدرج في كتابه إلا الأحاديث التي اجتمعت فيها شروط الاتصال والعدالة والضبط وانتفاء الشذوذ والعلة. تجاوز بذلك كثيرًا من المحدثين الذين جمعوا بين الصحيح والحسن، أو اكتفوا بدرجات أقل من التوثيق، مما منح كتابه مصداقية فريدة.

أظهر صحيح البخاري براعته في التبويب الفقهي، إذ نظّم الأحاديث في أبواب موضوعية دقيقة عكست فقه المؤلف وبصيرته. حملت كل ترجمة باب معنى خاصًا يشير إلى الحكم أو المسألة المستنبطة من الحديث، وقدّمها بطريقة تسمح للقارئ بفهم سياق الحديث وتطبيقه العملي. كما لم يكن ترتيب الأحاديث عشوائيًا، بل أتى منسجمًا مع تسلسل منطقي يساعد في ترسيخ الفهم، مما جعله مرجعًا فقهيًا بقدر ما هو حديثي.

يُلاحَظ أن الإمام البخاري لم يكتف بجمع الأحاديث، بل انتقى منها ما يخدم البناء العلمي والشرعي للمسلم، فجاء كتابه متكاملًا من حيث المضمون والشكل. هذه المزايا جعلت من “صحيح البخاري” أداة معيارية لفحص الروايات الأخرى، ومرجعًا يُقاس عليه في تحديد الصحيح من غيره. لذا حافظ الكتاب على مكانته في صلب كتب الحديث الستة، وكان ولا يزال أحد أهم أركانها عند العلماء والمبتدئين على السواء.

أهم شروح صحيح البخاري الميسّرة للمبتدئين

سهّل العلماء فهم صحيح البخاري على طلاب العلم والمبتدئين من خلال تقديم شروح مبسطة تهدف إلى تقريب معانيه دون الإخلال بمقاصده، وحرصوا على أن تكون هذه الشروح مناسبة لمن ليست له خبرة عميقة في علم الحديث. تناولت تلك الشروح الألفاظ الغريبة، وشرحت سياقات الأحاديث، وربطت بينها وبين أبواب الكتاب، ما جعلها مدخلًا ميسرًا للدارسين الجدد. وقد مثلت هذه الأعمال جسرا معرفيا للانتقال من مجرد قراءة النص إلى فهمه واستيعابه.

تنوّعت الشروح بين المختصرة والمفصّلة، إلا أن بعضها صُمّم خصيصًا ليساعد غير المتخصص على تجاوز صعوبة المتون وتفاصيل الأسانيد، فركزت على شرح المعاني العامة واستنباط الفوائد، دون الدخول في تعقيدات الرجال أو اختلاف الروايات. اعتمدت أساليب لغوية ميسرة تتناسب مع مستوى المبتدئ، وتجنّبت الإغراق في الجدل العلمي، مما جعلها مفضّلة لدى طلاب المدارس والمعاهد الإسلامية الذين يبدؤون رحلة التعلم الحديثي.

تشكل هذه الشروح مدخلًا حيويًا لدراسة الحديث ضمن كتب الحديث الستة، إذ تمهد الطريق لفهم هذا الكتاب المحوري بما يتوافق مع قدرات المبتدئ. ويُعد التدرج في دراسة الشروح من الأساليب الناجحة لبناء فهم عميق للحديث الشريف، حيث يبدأ القارئ بالمختصرات ثم ينتقل إلى الشروح المطولة بعد اكتساب أدوات الفهم الأساسية. وبذلك تسهم هذه الشروح في ترسيخ علاقة المتعلم بالمصدر الأصلي للسنة النبوية بطريقة علمية متوازنة.

صحيح مسلم منهج دقيق ومكمّل لصحيح البخاري

تميّز كتاب “صحيح مسلم” بمنهج علمي دقيق، حيث حرص الإمام مسلم بن الحجاج على انتقاء الأحاديث وفق معايير محددة من حيث الاتصال في السند وثقة الرواة، مما جعله مصدراً معتمداً في علم الحديث. اعتمد على جمع عدد كبير من الروايات ثم انتقى منها ما يتوافق مع شروطه في الصحة، فأخرج كتاباً يُعد من أهم المراجع الحديثية في الإسلام. شكّل هذا العمل امتدادًا علميًا لما بدأه الإمام البخاري، مع حفاظه على استقلالية منهجية واضحة في التوثيق والترتيب.

اتسمت طريقة الإمام مسلم بالجمع بين الدقة والشمول، حيث ضمّن في كتابه روايات متعددة لنفس الحديث لبيان الفروق الدقيقة في الألفاظ وتوضيح تنوع الرواية. أظهر بذلك اهتمامًا ليس فقط بصحة الإسناد، بل أيضًا بدراسة النص الحديثي وتحليله. اعتمد هذا التوجه على تقديم الحديث في سياقات مختلفة، مما ساعد القارئ على التمييز بين الروايات والاستفادة من تنوعها الفقهي والمعرفي. نتيجة لهذا المنهج، أصبح “صحيح مسلم” يُعتبر مرجعًا أساسيًا في دراسة الحديث وفهم السنة.

يمثّل “صحيح مسلم” واحداً من أركان كتب الحديث الستة، ويُنظر إليه كمرجع موثوق إلى جانب “صحيح البخاري”. ساعد أسلوبه المنهجي على ترسيخ مكانته العلمية، كما يسّر على الدارسين والطلاب متابعة موضوعات الحديث وتصنيفها بسهولة نسبية. وعلى الرغم من أنه يُعد مكملاً لصحيح البخاري، إلا أن له طابعًا خاصًا يتجلى في منهجه النقدي وتحقيقه الدقيق في الألفاظ والمعاني. لذلك، ظل عبر القرون محل عناية من العلماء والمحققين، ولا يزال يحتل موقعًا مهمًا في دراسة السنة النبوية.

أوجه التشابه والاختلاف بين صحيح مسلم وصحيح البخاري

يُلاحظ الباحثون في مجال الحديث وجود نقاط تشابه كثيرة بين “صحيح مسلم” و”صحيح البخاري”، حيث إن كليهما يمثلان أعمدة أساسية ضمن كتب الحديث الستة. اعتمد كلا المؤلفين على جمع الأحاديث الصحيحة فقط، مع اختلافهما في بعض تفاصيل الشروط المنهجية. يشترك الكتابان في كونهما مرجعين رئيسيين لدراسة الحديث الصحيح، وقد حافظا على مكانتهما عبر التاريخ بفضل دقة التوثيق وصحة الروايات.

ومع التشابه الظاهر بينهما، برزت اختلافات منهجية تفصل بين الكتابين في الجوانب الفنية والتنظيمية. يُلاحظ أن الإمام البخاري كان أشدّ في شروط قبول الحديث، خصوصًا في مسألة اللقيا بين الرواة، بينما اكتفى مسلم بالاتصال في السند دون التشديد على إثبات اللقاء المباشر في جميع الحالات. كما أن البخاري رتّب كتابه بطريقة فقهية تتناسب مع تبويب الأحكام، في حين أن مسلم اختار ترتيبًا موضوعيًا أكثر اتساقًا في عرض الروايات تحت كل باب.

أعطى الإمام مسلم اهتمامًا خاصًا لتقديم الروايات المتعددة لنفس الحديث داخل الباب الواحد، بهدف توضيح الفروق اللفظية وإبراز الاختلاف في الرواية. في المقابل، فضّل البخاري في كثير من الأحيان عرض رواية واحدة مختارة ضمن الباب مع تعليقات أو أحاديث داعمة في مواضع أخرى. أظهر هذا الاختلاف مدى تنوّع المنهجية بين المؤلفين، مما يثري دراسة الحديث ويمنح القارئ فهمًا متعدد الزوايا. وفي المحصلة، يشكّل كلّ من الكتابين مدرسة مستقلة في منهج التعامل مع الحديث ضمن إطار كتب الحديث الستة.

طريقة ترتيب الأحاديث في صحيح مسلم

بنى الإمام مسلم بن الحجاج كتابه على نظام دقيق في الترتيب والتصنيف، حيث قسّم الأحاديث إلى أبواب رئيسية وفق الموضوعات الفقهية والعقائدية. بدأ بكتاب الإيمان، ثم الطهارة، ثم الصلاة، وهكذا وفق تسلسل يراعي أولويات الدين في ترتيب المسائل. اعتمد هذا الترتيب على تقديم القضايا العقائدية أولاً، ثم الانتقال إلى الأحكام العملية التي تهمّ المسلم في حياته اليومية. ساعد هذا التنظيم على تيسير الوصول إلى الأحاديث وربطها بالسياق الفقهي.

تميّزت طريقة الإمام مسلم في ترتيب الأحاديث داخل الأبواب بأنها تجمع بين التوثيق والعرض المتسلسل للروايات. قدّم الحديث الأساسي في بداية الباب، ثم أتبعه بعدد من الروايات المماثلة أو المختلفة لفظيًا، بهدف توضيح أوجه الاختلاف وتقوية المعنى. لم يعتمد على تكرار الأحاديث في مواضع متعددة كما فعل الإمام البخاري، بل حافظ على وضعها في موضع واحد مع الإشارة إلى اختلاف الروايات في نفس السياق. أعطى ذلك الكتاب طابعًا علميًا رصينًا وسهولة في التصفح والمراجعة.

سمحت هذه المنهجية بتقديم محتوى غني ومترابط دون تعقيد، مما يجعله مناسبًا للدارسين والطلاب على حد سواء. استفاد المهتمون بكتب الحديث الستة من هذا التنظيم في فهم الأحاديث وتفسيرها وربطها بالسياق العام للسنة النبوية. كما وفّر الترتيب الداخلي للباب الواحد إمكانية تحليل الحديث بشكل متكامل، انطلاقًا من السند والمتن إلى الفهم العام. لذلك، اعتُبر صحيح مسلم مرجعًا مهمًا في الدراسة المنهجية لعلم الحديث، وجزءًا أساسيًا في منظومة التعليم الديني والشرعي.

شروح صحيح مسلم المناسبة للطلاب والمبتدئين

توفر شروح “صحيح مسلم” مداخل مهمة لفهم محتواه، خصوصًا للطلاب والمبتدئين الذين يجدون صعوبة في التعامل مع النصوص الحديثية دون توضيح. اعتمد بعض العلماء في شروحهم أسلوبًا مبسطًا، يقوم على تفسير المفردات وتوضيح سياق الحديث وربطه ببابه الفقهي أو العقائدي. ساهم هذا التوجه في تقريب المعاني للمتعلمين الجدد، وتمهيد الطريق أمامهم لفهم أعمق لعلم الحديث.

أبرز ما يميز هذه الشروح أنها تبتعد عن التعقيد الأكاديمي، وتركّز على النقاط الأساسية التي يحتاجها الطالب في المرحلة الأولى من دراسته. يُراعى في ذلك شرح الأسانيد بإيجاز دون الغوص في دقائق علم الجرح والتعديل، مع تقديم الخلفية العامة للحديث ومعانيه. يسهّل هذا الأسلوب على المبتدئ التفاعل مع النص والتدرج في استيعابه، مما يجعله مؤهلاً لاحقًا للتعامل مع شروح أكثر عمقًا.

من خلال هذه الشروح، يجد الطلاب في كتب الحديث الستة أرضية مناسبة للانطلاق في دراسة السنة النبوية. لا يقتصر الهدف منها على الفهم السطحي، بل تهدف إلى تأسيس قاعدة معرفية متينة تتكامل مع باقي كتب الحديث. كما تشجّع هذه الشروح المبتدئ على حب دراسة الحديث، وتفتح له أبواب التأمل في نصوص السنة من خلال الفهم الميسر والشرح الموجّه. بهذا، تتحول دراسة “صحيح مسلم” من مجرد قراءة إلى تجربة علمية وتربوية متكاملة تخدم جميع مستويات التعلم.

سنن أبي داود مرجع أساسي في أحاديث الأحكام الفقهية

يُعد كتاب سنن أبي داود من أبرز المؤلفات الحديثية التي خدمت علم الفقه بشكل مباشر، إذ حرص الإمام أبو داود السجستاني على جمع الأحاديث التي تتعلق بأحكام الشريعة العملية. ركّز في تأليفه على ما يفيد المجتهد في استنباط الأحكام، فابتعد عن التكرار وتجنّب الأحاديث التي لا صلة لها بالفتوى أو القضاء. لهذا السبب حظي هذا الكتاب بمكانة متميزة بين الدارسين، خصوصاً أنه لم يكتف بجمع الحديث بل بذل جهداً في التمحيص والانتقاء وفق منهج دقيق يراعي صحة السند ووضوح المتن.

أظهر المؤلف في مقدمة الكتاب وعياً كبيراً بمقتضيات علم الحديث وضرورات الفقه، حيث أشار إلى أنه لم يجمع كل ما هو صحيح بالضرورة، بل جمع ما يغلب على الظن أنه يُحتج به. استند في ذلك إلى قواعد معروفة لدى المحدثين، كما بيّن أن بعض الأحاديث التي وردت قد لا تكون صحيحة بذاتها، لكنها تُعتضد بالشواهد أو يعمل بها العلماء. هذا التوازن بين الأمانة في النقل والواقعية في الاستخدام جعل الكتاب مصدرًا معتمدًا للفقيه والمحدّث على حد سواء.

ساهم هذا المنهج في جعله مدخلاً مناسباً لمن يرغب في فهم العلاقة بين الحديث والتشريع، لا سيما أن ترتيب الموضوعات فيه جاء متسقاً مع أبواب الفقه. وعند التعرّف على كتب الحديث الستة، يظهر سنن أبي داود باعتباره حلقة وصل قوية بين الرواية والتطبيق، فهو يوفّر للمبتدئ تصوراً عملياً لكيفية استثمار السنة النبوية في بناء الأحكام. بهذا المعنى، يظل الكتاب أداة مركزية لفهم التشريع الإسلامي من خلال السنة.

موضوعات سنن أبي داود ومصادره في جمع الحديث

تناولت سنن أبي داود موضوعات شاملة تتصل بجميع نواحي الحياة الشرعية، من العبادات إلى المعاملات، مروراً بالأحوال الشخصية والقضاء والحدود. ارتكز المؤلف في تقسيمه للكتاب على الترتيب الفقهي الذي يسهل على القارئ فهم السياق واستيعاب الأحكام. بدأ بأبواب الطهارة والصلاة، وانتقل منها إلى الزكاة والصيام والحج، ثم تناول أبواب المعاملات والنكاح والطلاق، وأعقبها بكتب الجهاد والديات والحدود. يعكس هذا الترتيب عناية واضحة بجعل النصوص النبوية في متناول من يبحث عن الدليل الشرعي في كل باب.

استفاد الإمام أبو داود من رحلاته العلمية في جمع الحديث، فالتقى بكبار المحدّثين في الحجاز والعراق والشام، واستفاد من أسانيدهم ومروياتهم. لم يكن الجمع عشوائيًا، بل خضع لتمحيص دقيق، حيث اختار الأحاديث التي وجد لها تطبيقًا عمليًا في حياة المسلمين، أو التي تداولها الفقهاء في مسائلهم. كما حرص على أن تكون الأحاديث مرتبة داخل كل باب بما يخدم الفكرة العامة للموضوع، مما أعان على ربط المتن بالاستدلال الفقهي.

يعكس هذا النهج اهتمامًا كبيرًا بربط الحديث بالسياق التشريعي، إذ لم يُجمع الحديث لمجرد التوثيق بل لخدمة الفقه. وبالتالي، يوفّر سنن أبي داود للمبتدئ في دراسة كتب الحديث الستة نموذجًا واضحًا لكيفية تنظيم الحديث حول قضايا الحياة اليومية. من خلال هذه المقاربة، يستطيع القارئ أن يستوعب الحديث في بعده العملي لا النظري فقط، ويبدأ بفهم أعمق لمكانة السنة في بناء الشريعة.

مكانة سنن أبي داود ضمن كتب الحديث الستة

احتل سنن أبي داود مرتبة متقدمة بين كتب الحديث الستة، خاصة من حيث تخصصه في الأحاديث المتعلقة بالأحكام الشرعية. اعتُبر ثالث هذه الكتب بعد صحيحي البخاري ومسلم، لما له من قيمة فقهية واضحة. قدّم هذا الكتاب للأمة الإسلامية مرجعًا موثوقًا يعين الفقهاء على استنباط الأحكام ويُثري المكتبة الحديثية بأحاديث منتقاة بعناية، ما يجعله أساسًا في الدراسات التشريعية عند المبتدئين والباحثين على حد سواء.

تميّز هذا الكتاب عن غيره من السنن بتركيزه الكبير على الجانب العملي من السنة، فبينما اشتملت بعض الكتب الأخرى على الأحاديث الجامعة في الآداب والأخلاق والسير، فقد ركّز أبو داود على الأحكام التي يُبنى عليها فعل أو ترك، مما يجعله أكثر التصاقًا بالواقع التشريعي. ولهذا السبب، وجده العلماء عونًا كبيرًا في بناء القواعد الفقهية، واستعانوا به في الترجيح والاستدلال، خاصة أنه حوى كثيرًا من الأحاديث التي لا توجد في الصحيحين.

أسهم هذا الموقع المميز في جعله منطلقًا جيدًا لمن يرغب في فهم كتب الحديث الستة من زاوية فقهية. إذ يربط القارئ بين النص وروح التشريع، ويمنحه تصورًا عمليًا لكيفية تعامل العلماء مع الحديث النبوي. لهذا يعد سنن أبي داود من الأدوات الأساسية في تعليم الحديث والفقه معًا، ويوفر للقارئ المبتدئ فهمًا واضحًا لطبيعة السنن وموقعها في العلوم الشرعية.

أفضل الشروح الموصى بها لفهم سنن أبي داود

نالت سنن أبي داود اهتمامًا كبيرًا من العلماء الذين قاموا بشرحها وتفصيل ما فيها من معانٍ ودلالات، مما ساعد على تسهيل فهمها للدارسين، لا سيما المبتدئين في علم الحديث والفقه. تنوعت الشروح بين ما هو لغوي وبياني، وبين ما هو فقهي واستدلالي، مما أتاح خيارات متعددة تناسب مستويات القرّاء المختلفة. ظهرت هذه الشروح في عصور متعددة، وحرص أصحابها على ربط المتن بالفقه وتوضيح الألفاظ الغريبة وشرح دلالات الحديث.

اشتهرت بعض الشروح بعمقها العلمي ومنهجها الدقيق، منها ما تناول الأسانيد بالتفصيل وناقش علل الحديث، ومنها ما ركّز على فهم المتن وربطه بالأقوال الفقهية. ساعدت هذه الشروح طلاب العلم على تجاوز صعوبة اللغة والاختصار الموجود في بعض الأحاديث، كما فسّرت المقاصد وبيّنت سياق ورود النص. وقد ظهر من خلال هذه الأعمال أن كتاب سنن أبي داود لا يُفهم على وجهه الصحيح دون الاستعانة بشروح علمية موثوقة.

أصبح من الواضح أن هذه الشروح تمثل جزءًا أساسياً من مسار التعلم في كتب الحديث الستة، فهي لا توضح المعاني فقط، بل تُسهم في بناء الفهم المنهجي لطالب العلم. لذلك يُنصح المبتدئ بالرجوع إلى الشروح المعتبرة عند دراسة سنن أبي داود، حتى يتمكن من إدراك ما تتضمنه الأحاديث من دلالات فقهية، ويكوّن قاعدة معرفية متينة تُمكّنه من الاستمرار في دراسة باقي كتب السنة.

جامع الترمذي الكتاب الذي جمع بين الرواية والشرح

يُعد “جامع الترمذي” من أهم المصنفات التي ظهرت في القرن الثالث الهجري، وقد حاز مكانة مرموقة ضمن كتب الحديث الستة لما احتواه من روايات دقيقة وتحليلات فقهية عميقة. جمع الإمام الترمذي في هذا الكتاب بين سرد الحديث النبوي وتوضيح معانيه، فوفّق بذلك بين رواية المتن وتفصيل دلالاته، وهو ما ميّز مصنّفه عن غيره من كتب السنة. لم يكتف المؤلف بجمع الأحاديث، بل أرفقها بأقوال الفقهاء، موضحًا الاختلافات الفقهية ومشيرًا إلى وجوه الاستنباط، مما أتاح للدارسين فهم النصوص في ضوء المذاهب المختلفة.

عُرف هذا الكتاب كذلك بتنوع موضوعاته، فقد شمل أبواب العقيدة والعبادات والمعاملات والسلوكيات، فجعل منه مرجعًا شاملاً للمسلم في شؤونه التعبدية واليومية. جاءت أحاديثه منظمة حسب الأبواب الفقهية، مع عناية بالربط بين الحديث ومقاصده، مما ساعد على تقريب مفاهيم السنة النبوية للدارسين. كما أشار الإمام الترمذي في مواضع كثيرة إلى درجة الحديث من حيث الصحة والحسن والضعف، وذكر علله إن وُجدت، مما وفر للباحثين أداة نقدية متميزة عند قراءة النصوص النبوية.

عزز الكتاب من حضوره العلمي بتعليقاته التي جمعت بين الدقة والبساطة، فكانت تلك الشروح وسيلة لبيان المقاصد وإزالة الغموض عن معاني النصوص. أظهر الترمذي براعة في عرض الحديث مع التعليق عليه بشكل مختصر ومباشر دون إطالة أو تعقيد، وهو ما ساهم في جعله مناسبًا لطلاب العلم في المراحل الأولى. وبفضل هذا المنهج، أصبح جامع الترمذي بوابة هامة لفهم كتب الحديث الستة، حيث يهيئ المتعلم لقراءة السنن بروح علمية تجمع بين التوثيق والتحليل.

منهج الإمام الترمذي في تصنيف الحديث وبيان درجته

سلك الإمام الترمذي منهجًا دقيقًا في تصنيف الحديث، إذ اعتمد على الترتيب الفقهي للموضوعات، فبدأ بالعبادات كالطهارة والصلاة وانتهى بكتب الآداب والرقائق. ساعد هذا الترتيب في تسهيل التعامل مع الكتاب للمتخصصين والمبتدئين على حد سواء، لأنه يرتب الأحاديث وفق ما يحتاجه الطالب أثناء دراسة الفقه. لم يكن الترمذي يعتمد فقط على تسلسل الموضوعات، بل كان يضع عناوين دقيقة لكل باب تعكس مضمونه الفقهي والحديثي، فتوضح غرض المؤلف من جمع الأحاديث تحت ذلك الباب.

اتسم منهجه ببيان درجة الحديث بشكل مباشر، فغالبًا ما يوضح ما إذا كان الحديث صحيحًا أو حسنًا أو ضعيفًا، كما يشير إلى من أعل الحديث من العلماء. أضاف كذلك توضيحات حول علل الروايات، سواء كانت في المتن أو في السند، مما يدل على إدراكه العميق لقواعد الجرح والتعديل. لا يُغفل في كثير من المواضع الإشارة إلى ما إذا كان الحديث معمولًا به عند الفقهاء، فيربط بذلك بين النظر الحديثي والعمل الفقهي، فيوجه القارئ نحو فهم أشمل للنصوص.

ظهر في كتابه حرصه على ذكر أقوال العلماء والمحدثين الذين سبقوه أو عاصروه، فقد أكثر من الاستشهاد بالبخاري وشيوخه، مما يعكس التداخل العلمي بين علماء ذلك العصر. استخدم آراءهم لتقوية حكمه على الحديث أو بيان علته، مما يعكس منهجًا علميًا يعتمد على الاستقراء والمقارنة. ولذلك عُدّ جامع الترمذي من الكتب التي لا تقدم الحديث مجردًا، بل توضح مكانته ضمن المنظومة العلمية والعملية للحديث الشريف، وهو ما جعله مؤهلاً ليحتل مكانته ضمن كتب الحديث الستة.

المزايا التي تميز جامع الترمذي عن بقية السنن

جاء جامع الترمذي مميزًا عن غيره من كتب السنن في عدة نواحٍ أبرزها اهتمامه بالتعليق على الحديث وبيان درجته. لم يقتصر الترمذي على النقل، بل علّق على الحديث بذكر درجته من حيث الصحة والضعف والحسن، وهو ما لم يكن سائدًا في كتب السنة الأخرى بنفس الوضوح. ساعد ذلك على توفير نظرة نقدية متكاملة للحديث، مما جعله مصدرًا مهمًا ليس فقط لرواية النص بل أيضًا لفهمه وتقويمه.

امتاز الكتاب كذلك بعرض أقوال المذاهب الفقهية المتعددة بعد كل حديث أو مجموعة من الأحاديث ذات الصلة، مما أتاح للقارئ رؤية مقارنة فقهية واسعة. ذكر الترمذي آراء الأئمة الأربعة وغيرهم، مع الإشارة إلى من قال بكل رأي، وأحيانًا يرجح أحدها بناءً على فهمه للنصوص. أضاف ذلك بعدًا تعليميًا للكتاب، حيث لم يكن مجرد سجل للأحاديث، بل منصة لعرض الخلاف الفقهي بشكل علمي متزن، الأمر الذي جعله مقبولًا لدى علماء الحديث والفقه معًا.

برز أيضًا اهتمامه بتقريب المعنى للقراء من خلال تعليقات موجزة ومباشرة تلي الحديث، فتوضح المصطلحات أو الأحكام أو السياقات المرتبطة. ساعد هذا الأسلوب في جعل الكتاب مناسبًا للدارسين في بداية طريقهم، لأنه يقدّم محتوى ثريًا دون الحاجة إلى الرجوع إلى كتب الشروح المطوّلة. بهذا الجمع بين الرواية والتوضيح، شكّل جامع الترمذي جسرًا بين رواة الحديث ومتخصصي الفقه، ووسيلة فعالة لفهم كتب الحديث الستة بأسلوب منهجي ميسر.

شروح مبسطة تساعد المبتدئين على فهم جامع الترمذي

وفّر علماء الحديث عبر العصور شروحًا مبسطة ومتنوعة لكتاب جامع الترمذي، مما ساعد المبتدئين على الاقتراب من محتواه بثقة وفهم. صُممت هذه الشروح لتكون بمثابة دليل تفسيري يتناول ألفاظ الحديث ومعانيه ومسائله الفقهية بلغة واضحة وسلسة. ساهم ذلك في تقريب الكتاب من شريحة طلاب العلم الذين لا يمتلكون أدوات علمية متقدمة، مما جعله مدخلًا مناسبًا لدراسة كتب الحديث الستة بطريقة تدرجية.

ظهرت شروح مثل “تحفة الأحوذي” للمباركفوري، والتي اعتُبرت من أهم الشروح في العصر الحديث، حيث جمعت بين شرح الحديث وذكر المذاهب وتخريج الروايات. امتازت هذه الشروح بعرض متوازن يجمع بين التفسير اللفظي والفهم الفقهي، مع تجنّب المصطلحات المعقدة التي قد تُربك القارئ المبتدئ. كما قدمت بعض الشروح توضيحات تربط الحديث بواقعه التاريخي والاجتماعي، مما زاد من قدرة الطالب على فهم السياق الزماني والمكاني للروايات.

إلى جانب الشروح المكتوبة، ساعدت الوسائل الرقمية الحديثة في تقديم شروح صوتية ومرئية تُبسّط مضامين الكتاب بشكل أكبر، فتفاعل معها المبتدئون بشكل كبير. تضمنت هذه الوسائط شروحًا من علماء معاصرين استخدموا لغة تعليمية تراعي مستويات الفهم المختلفة، وربطوا الأحاديث بقضايا واقعية لزيادة الوعي التطبيقي. ولذلك أصبحت هذه الشروح رافدًا أساسيًا لفهم كتاب جامع الترمذي ضمن المنظومة الأوسع لكتب الحديث الستة، حيث تهيئ الطالب للدخول في دراسة علم الحديث بأساس متين وفهم منهجي.

سنن النسائي أدق كتب السنن من حيث التوثيق

يمثّل كتاب سنن النسائي علامة فارقة في منظومة كتب الحديث الستة، إذ يتميّز بدقته العالية في التوثيق ورصانته في اختيار الروايات. ينتمي هذا الكتاب إلى مجموعة من المصنفات التي اعتُمدت مرجعًا للحديث النبوي، وقد عُرف بأنه يأتي مباشرة بعد صحيحي البخاري ومسلم من حيث القوة والاعتماد. يضم الكتاب عدداً كبيراً من الأحاديث التي تخدم الأبواب الفقهية المتنوعة، ويمتاز بالتنظيم الدقيق الذي يعكس الجهد العلمي الكبير الذي بذله الإمام النسائي في تصنيفه. لهذا السبب، نال الكتاب ثقة عدد كبير من علماء الحديث، واحتل مكانة مرموقة ضمن أبرز مصادر السنة النبوية.

اختار الإمام النسائي في كتابه الأحاديث بعناية كبيرة، مستنداً إلى قواعد صارمة في الجرح والتعديل، مما جعله من أقل كتب السنن احتواءً على الأحاديث الضعيفة. لم يكتفِ النسائي بنقل الروايات، بل حرص على تدقيق أسانيدها والتثبت من عدالة الرواة ودقتهم، وهو ما يتجلى بوضوح في الانتقائية الواضحة التي اتبعها في الجمع. بذلك، استطاع النسائي أن يقدّم للمكتبة الإسلامية مصدراً فقهياً حديثياً موثوقاً، يعين الدارسين والباحثين في استخراج الأحكام الشرعية اعتمادًا على نصوص ذات توثيق عالٍ. وهنا تتجلّى أهمية سنن النسائي في تيسير فهم السنة النبوية وفق مناهج علمية دقيقة.

كما ساعد أسلوب النسائي في عرض مادته العلمية على ترسيخ موثوقية الكتاب، حيث اعتمد ترتيبًا منطقيًا للأبواب، وربط بين الروايات وبين الأحكام الفقهية بصورة عملية وواضحة. جاء أسلوبه في العرض ليجمع بين العمق والدقة، ما جعله مناسبًا للدارسين من مختلف المستويات، لا سيما المبتدئين في دراسة كتب الحديث الستة. ويُلاحظ أن المحتوى لا يقتصر فقط على نقل النصوص، بل يعكس رؤية علمية ناضجة تهدف إلى تيسير الفهم دون الإخلال بالمنهجية. وهكذا تبرز قيمة سنن النسائي كواحد من أهم كتب السنة التي جمعت بين الدقة والشمول في آنٍ واحد.

مميزات سنن النسائي من حيث اختيار الأحاديث

تميّز الإمام النسائي بمنهج فريد في اختيار الأحاديث، إذ لم يكن يجمع الروايات عشوائيًا، بل وضع لنفسه معايير دقيقة جعلت من سننه مصنّفًا علميًا منضبطًا. بدأ عملية التصنيف باختيار الروايات الأوثق من حيث السند والمتن، وحرص على أن تخدم هذه الروايات غرضًا فقهيًا واضحًا، ما أضفى على كتابه طابعًا عمليًا واضحًا. لم يسعَ إلى جمع أكبر عدد ممكن من الأحاديث، بل ركّز على النوعية والدقة، وهو ما يعكس إدراكًا عميقًا منه لأهمية التأصيل الحديثي في خدمة الفقه الإسلامي.

أظهر النسائي تحرّيًا بالغًا في اعتماد رواة يُشهد لهم بالعدالة والضبط، وابتعد عن إدراج الروايات التي تثار حولها شبهات قوية في السند أو المتن. أدّى هذا التشدد إلى جعل الكتاب مرجعًا موثوقًا للمشتغلين بعلم الحديث والفقه على السواء، كما جعله خيارًا مناسبًا للمبتدئين الذين يبحثون عن محتوى موثوق يتجنّب الضعف والتكرار غير المبرر. لذا بات سنن النسائي يُعد نموذجًا للكتب التي توازن بين الكم والكيف، وتُعطي الأولوية لصحة الرواية على وفرتها.

امتاز أيضًا بربطه بين الرواية والسياق الفقهي بطريقة سلسة، إذ لم يكتفِ بجمع الحديث، بل ربطه بمسائله العملية، مما يسهل على القارئ ربط النص بالحكم المستنبط منه. انعكس هذا الأسلوب في سهولة متابعة موضوعات الكتاب وفهم مضمون الأحاديث في سياقها الصحيح. وبالتالي، يُعتبر هذا العمل من الأعمال التي ساعدت في تيسير دراسة كتب الحديث الستة عبر توفير محتوى مختار بعناية، مبني على منهجية محكمة تستند إلى قواعد علمية راسخة.

أسلوب الإمام النسائي في ترتيب أبواب الفقه

اتبّع الإمام النسائي أسلوبًا دقيقًا ومنهجيًا في ترتيب أبواب الفقه داخل كتابه، مما جعل الوصول إلى الموضوعات أسهل وأكثر تنظيمًا للقارئ. بدأ الكتاب بأبواب العبادات، مثل الطهارة والصلاة، ثم تدرّج في عرض باقي الأبواب مثل الزكاة، الصوم، والمعاملات، وفق ترتيب يتماشى مع المألوف في كتب الفقه. أدى هذا الترتيب إلى تسهيل عملية البحث والفهم، لا سيما للقراء المبتدئين الذين يجدون صعوبة في التنقل بين موضوعات الحديث في بعض المصنّفات الأخرى.

اعتمد النسائي على تقديم كل باب بعنوان واضح يتناول موضوعًا فقهيًا محددًا، ثم جمع تحته الأحاديث ذات الصلة، مما يُظهر حرصه على التنظيم والوضوح. لم تكن الأبواب مجرد عناوين شكلية، بل كانت مدخلاً لفهم الروايات في سياقها التشريعي، حيث يتكرّر النمط نفسه في كل باب من تقديم المسألة الفقهية وبيان الروايات المتعلقة بها. هكذا يمكن للقارئ أن يتتبع تسلسل الأفكار دون عناء، وأن يبني تصوّرًا واضحًا عن كل مسألة من خلال الأحاديث الواردة فيها.

لم يغفل النسائي عند ترتيب الأبواب عن التدرّج في عرض الأحاديث داخل الباب الواحد، حيث يبدأ غالبًا بالأحاديث الأقوى سندًا ثم يورد ما دون ذلك، مما يدلّ على وعي عميق بقواعد التصنيف الحديثي. عزّز هذا الأسلوب من وضوح بنية الكتاب وسهّل مهمة الباحثين وطلاب العلم في التعرّف على الحكم الشرعي من خلال تتبع الروايات الواردة. ومن هنا، يظهر أن اعتماد النسائي لهذا الأسلوب في الترتيب لم يكن عشوائيًا، بل كان نتيجة فكر ناضج وتجربة علمية ثرية خدمت كتب الحديث الستة على وجه الخصوص.

أهم الشروح التي تفسر سنن النسائي للمبتدئين

حظي كتاب سنن النسائي بعدد من الشروحات التي أسهمت في تقريب محتواه إلى المبتدئين، مما جعله أكثر قابلية للفهم والدراسة. ظهرت هذه الشروحات في أشكال مختلفة، منها ما هو مكتوب، ومنها ما هو مشروح صوتيًا أو مرئيًا، وكلها تسعى إلى توضيح معاني الأحاديث وربطها بسياقها الفقهي. تناول بعض العلماء الأبواب بشكل تفصيلي، موضحين الألفاظ الغريبة ومبينين أوجه الاستدلال، وهو ما جعل هذه الشروحات مفاتيح ضرورية لفهم الكتاب.

ركزت شروح عديدة على جانب التبسيط دون إخلال بالمعنى، ما يجعلها مناسبة جدًا للدارسين الجدد في علم الحديث. غالبًا ما تعتمد هذه الشروحات على تقديم الحديث وشرحه مفردةً مفردة، مع توضيح علاقة الحديث بالباب الذي ورد فيه، مما يساعد الطالب على فهم الأبعاد الفقهية للنصوص. نتيجة لهذا، أصبحت الشروحات مدخلًا مهمًا لقراءة سنن النسائي ضمن سياق كتب الحديث الستة، لا سيما لمن يرغب في تأسيس فهم علمي متين مبني على شرح مبسط.

ساعد انتشار وسائل التعليم الحديثة في جعل شروح سنن النسائي أكثر توافرًا ووصولًا، إذ باتت العديد من الدروس متاحة عبر الإنترنت، مما وفّر مرجعًا متاحًا في أي وقت وأي مكان. كما أتاح هذا الانتشار تنوعًا في أساليب الشرح، فبعضها يعتمد السرد الفقهي، وبعضها يركّز على اللغة والمعاني، مما يمنح الدارس حرية الاختيار وفق حاجته ومستواه. وبهذا التنوع، تبرز أهمية الشروحات في إحياء دراسة هذا الكتاب داخل منظومة كتب الحديث الستة، خصوصًا لمن يخطو خطواته الأولى في هذا العلم.

سنن ابن ماجه خاتمة كتب الحديث الستة وأهميتها

يمثّل سنن ابن ماجه ختام سلسلة كتب الحديث الستة التي اعتمدها علماء الحديث كأمهات للسنن النبوية، وقد حافظ على مكانته رغم ما دار حوله من نقاشات بشأن بعض رواياته. يشمل الكتاب طيفًا واسعًا من الموضوعات التي لم تتناولها بقية الكتب بنفس الاتساع، وهو ما منح الكتاب صفة الاستدراك والتكملة لبقية المجموعات الحديثية. ونتيجة لذلك، استمر تداول سنن ابن ماجه ضمن كتب الحديث الستة في المحافل العلمية والمؤسسات التعليمية المهتمة بالسنة النبوية.

يُظهر سنن ابن ماجه حرص مؤلفه على تقديم محتوى حديثي منظم يسهل الرجوع إليه، حيث اعتمد ابن ماجه في تصنيفه للكتاب منهجًا فقهيًا يراعي ترتيب الأبواب والمسائل الفقهية وفق تسلسل منطقي. يساعد هذا الأسلوب على تسهيل مهمة القارئ في تتبع الأحاديث ضمن موضوعاتها المختلفة، ويُبرز في الوقت ذاته اجتهاد المؤلف في جمع روايات نادرة لم تُذكر في الكتب السابقة. وبفضل هذا التميز، أصبح الكتاب موردًا مهمًا للباحثين الراغبين في استكشاف تفاصيل السنن النبوية.

أدى إدراج سنن ابن ماجه في قائمة كتب الحديث الستة إلى اعتباره مرجعًا لا غنى عنه عند دراسة السنة النبوية، خاصة مع ما يتضمنه من أحاديث فقهية وأخرى تتعلق بالآداب والسلوك والعقيدة. ساعدت هذه الخصائص في ترسيخ أهمية الكتاب لدى طلبة العلم، إذ يسمح لهم بالتدرج في التعرف على أبواب الحديث المختلفة واكتساب مهارات الفهم والتحليل. ومن خلال هذه الأهمية، يكمّل سنن ابن ماجه بقية كتب الحديث الستة، ويُسهم في بناء وعي حديثي متكامل لدى الدارسين.

محتوى سنن ابن ماجه وعدد الأحاديث الواردة فيه

يضم سنن ابن ماجه عددًا كبيرًا من الأحاديث بلغ نحو 4341 حديثًا، ويُعرف بكونه من أكثر كتب الحديث احتواءً على روايات لم تذكرها الكتب الخمسة الأخرى. يقدّم المؤلف مادته وفق ترتيب فقهي يعرض من خلاله أبواب العبادات والمعاملات والحدود وغيرها من فروع الشريعة، ويعتمد هذا التصنيف على أسلوب واضح يراعي الترتيب المنطقي للموضوعات. ومن خلال هذا النهج، ينجح الكتاب في توفير مادة منظمة تساعد الباحثين على التنقل بين مسائله بسلاسة.

يحمل سنن ابن ماجه طابعًا خاصًا من حيث تضمينه لمرويات نادرة، بعضها حسن وبعضها ضعيف، وهو ما دفع العلماء إلى التنويه بضرورة التعامل النقدي مع أحاديثه. وعلى الرغم من وجود عدد من الأحاديث الضعيفة، فإن الكتاب حافظ على قيمته العلمية من خلال ما يقدّمه من إضافات معرفية لا تتوفر في غيره من كتب الحديث الستة. لذلك، اعتُبر هذا التنوع في محتواه فرصة للباحثين للتعرف على كيفية دراسة الحديث وتحقيقه وتمييز درجاته.

أتاح هذا الكتاب للمبتدئين في علم الحديث مجالًا واسعًا لتطبيق أدوات الدراسة الحديثية، من خلال تدريبه على فهم الأسانيد والمتون وتحليلها ضمن سياقها العلمي. كما ساعد تنوّع الأحاديث في توسيع أفق الطالب وإعداده لقراءة بقية كتب الحديث الستة بمنهجية راسخة. لذلك يُستخدم سنن ابن ماجه في كثير من مناهج التعليم الحديثي كمادة تمهيدية تُسهم في بناء أساس معرفي متين عند المتعلمين.

مكانته بين كتب الحديث الستة ورأي العلماء فيه

شكّل موقع سنن ابن ماجه في قائمة كتب الحديث الستة موضوعًا لنقاش طويل بين العلماء، إذ رأى بعضهم أنه أحق بالذكر لما يحتويه من مرويات فريدة، في حين فضّل آخرون إدراج كتب أخرى مثله كموطأ مالك أو سنن الدارمي. ومع ذلك، استقرّ العمل على اعتماده كجزء من هذه المجموعة، نظرًا لشهرته وسعة انتشاره واعتماده من قِبل جمهور واسع من العلماء. وبمرور الوقت، أصبحت مكانته في كتب الحديث الستة أمرًا مسلّمًا به في المدارس الحديثية.

يعكس اهتمام العلماء بسنن ابن ماجه تقديرهم لقيمته التكميلية، خاصة أنه يغطي موضوعات لم تتطرق إليها الكتب الأخرى بنفس العمق أو الترتيب. ورغم احتوائه على بعض الأحاديث الضعيفة، فقد حرص العلماء على دراسته والتعليق عليه والتنبيه إلى مواضع الوهن في رواياته. ومن خلال هذه الدراسة النقدية، أُتيح للكتاب البقاء في دائرة الاهتمام العلمي بوصفه مصدرًا مفيدًا يتطلب الفحص والتدقيق لا الإهمال أو الإقصاء.

ساهمت هذه المكانة في تعزيز دور سنن ابن ماجه في التكوين العلمي لطلبة علم الحديث، إذ يُستخدم لتدريبهم على تقويم الأحاديث وفهم الفروق بين درجاتها، كما يساعدهم على مقارنة الروايات وتتبع أوجه الاتفاق والاختلاف بينها وبين ما ورد في الكتب الأخرى. وبهذا الشكل، يُقدَّم الكتاب ضمن السياق المتكامل لكتب الحديث الستة، مما يُثري تجربة التعلم ويمنح القارئ أفقًا أوسع في دراسة السنة النبوية.

أفضل شروح سنن ابن ماجه للمبتدئين في علم الحديث

احتاج سنن ابن ماجه منذ ظهوره إلى شروح توضح مقاصده وتشرح ألفاظه وتبيّن فقه أحاديثه، وقد تناول عدد من العلماء هذا العمل في مؤلفات مختلفة تراعي تفاوت مستويات الفهم. جرى إعداد بعض هذه الشروح خصيصًا للمبتدئين، حيث تم تبسيط اللغة وتوضيح المعاني وتقديم الروايات ضمن سياقها الفقهي. وساعد ذلك على جعل هذه الشروح مدخلًا مناسبًا للدارسين في بداية الطريق، لا سيما من يسعون لفهم مضمون كتب الحديث الستة.

يُعد شرح السندي على سنن ابن ماجه من أكثر الشروح تداولًا، ويتميّز بأسلوبه المباشر والموضّح لمعاني المفردات دون توسع مفرط في المسائل الخلافية. ويأتي بعده شرح السيوطي الذي ركز على الزوائد والمكملات التي أضافها ابن ماجه إلى المنظومة الحديثية، وقدّم توضيحات تُمكّن القارئ من تتبع الأحاديث وربطها بغيرها من الروايات. ساهمت هذه الجهود في جعل الشروح وسيلة فعالة لفهم الحديث دون الحاجة إلى الرجوع المستمر للمصادر الكبرى.

يُظهر تعدد الشروح وتنوعها مدى العناية التي أولاها العلماء لهذا الكتاب، حيث أصبحت الشروح الموجهة للمبتدئين أدوات تعليمية عملية، تساعد على تطبيق مفاهيم علم الحديث داخل إطار سهل وواضح. سمحت هذه الأدوات للطالب بأن ينمّي قدرته على الفهم والمقارنة، كما أهّلته للانتقال لاحقًا إلى دراسة الشروح المتقدمة لبقية كتب الحديث الستة، بما يضمن تدرّجًا علميًا منظمًا وفعالًا.

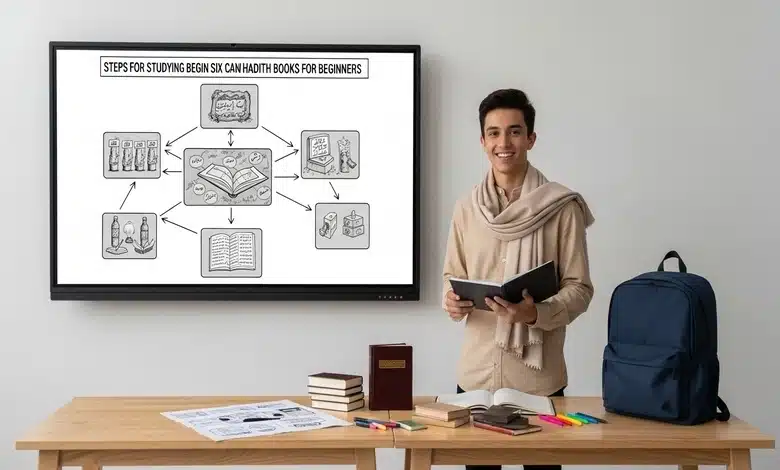

كيف يبدأ المبتدئ دراسة كتب الحديث الستة بطريقة صحيحة؟

تشكّل كتب الحديث الستة أحد أعمدة المعرفة الإسلامية، ويبدأ المبتدئ رحلته معها بتأسيس فهمٍ أوليّ لطبيعة هذه الكتب ومكانتها. تنطلق الدراسة غالبًا من إدراك أهمية هذه الكتب في توثيق السنة النبوية، وفهم كيفية تصنيفها بين الصحيح والحسن والضعيف. ولذلك، يميل الطالب إلى التعرف على طبيعة مؤلفي هذه الكتب وشروطهم في جمع الأحاديث، وهو ما يساعده على فهم الخلفية العلمية لكل كتاب. يتعزز هذا التصور الأولي عندما يتدرّب القارئ على تمييز الأحاديث الواردة في كل كتاب، مما يفتح له بابًا للتفاعل المباشر مع النصوص.

يتدرج المبتدئ بعد ذلك إلى مطالعة الأحاديث الأكثر شهرة وسهولة في الفهم، خصوصًا تلك التي تتعلق بالأخلاق والعبادات، حيث تكون هذه النصوص أقرب إلى التطبيق العملي وأكثر وضوحًا في المعنى. لا يكتفي الطالب بقراءة النص، بل يحاول الوقوف على معاني الكلمات، ومعرفة السياق الذي ورد فيه الحديث، وهو ما يعزّز من قدرته على الربط بين الحديث والسياق النبوي. في هذه المرحلة، يلاحظ المتعلم كيف تتكامل الأحاديث في بناء صورة متكاملة عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهاته.

عند استمرار التفاعل مع كتب الحديث الستة، يحتاج المبتدئ إلى مرشد يوجهه إلى المراجع المساعدة، كشروح مختصرة أو حلقات دراسية تشرح المتون وتوضح المفردات. يتطلب الفهم السليم أيضًا معرفة أولية بمصطلح الحديث وأقسامه، ما يُكسب الطالب أدوات منهجية تساعده على تمييز الصحيح من الضعيف. ومع الوقت، تتكون لديه خبرة كافية تؤهله لقراءة الكتب الكبرى بثقة ووعي، مما يجعله أكثر قدرة على الاستفادة العملية من هذه النصوص وربطها بالواقع.

التدرج في قراءة كتب الحديث من السهل إلى الأصعب

يعتمد التدرج في قراءة كتب الحديث على مبدأ تربوي مهم، وهو الانتقال من البسيط إلى المركب، بما يتوافق مع مستوى القارئ اللغوي والعلمي. يبدأ الطالب غالبًا بقراءة المختصرات التي تحتوي على أحاديث منتقاة في مجالات محددة، مثل الأخلاق أو الطهارة أو العبادات، وذلك لتسهيل الفهم وترسيخ المعرفة. هذه المرحلة تُهيّئ القارئ لاكتساب الثقة والتعوّد على الأسلوب النبوي، وتقل فيها احتمالات الوقوع في الالتباس أو سوء الفهم، خاصة وأن الأحاديث المختارة في هذا المستوى تكون غالبًا مشروحة أو سهلة اللغة.

مع مرور الوقت، ينتقل القارئ إلى الكتب المتوسطة الحجم التي تشمل طائفة أوسع من الأحاديث، وتتنوع في الموضوعات والمضامين، مع الاحتفاظ بقدر مناسب من التبسيط. في هذه المرحلة، يبدأ الطالب بالتعرض لأحاديث ذات صيغ لغوية أعلى، ويكتشف تنوعًا في أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. يُسهم هذا التدرج في تكوين ملكة لغوية وفكرية لدى الطالب، تجعله أقدر على مواجهة نصوص أكثر عمقًا، كما تؤهله لاكتساب مهارات التفسير والاستنباط من الحديث.

عندما يصبح الطالب أكثر تمرسًا، يكون مؤهلًا للدخول إلى عمق كتب الحديث الستة، فيقرأ مثلًا صحيح البخاري أو سنن الترمذي بكامل أبوابها، بعد أن امتلك خلفية معرفية تُعينه على الفهم. لا يكون هذا الانتقال عشوائيًا، بل مبنيًا على تراكم معرفي تجسّد في فهم الأحاديث البسيطة وممارسة القراءة التحليلية. في هذه المرحلة، يشعر القارئ بقيمة ما اكتسبه في المراحل السابقة، ويستطيع أن يربط بين الأحاديث ويستخرج منها الأحكام والمفاهيم، مما يرفع من مستوى تفاعله مع النصوص ويعزّز صلته بها.

أهم المختصرات والشروح المناسبة للمبتدئين

تُعد المختصرات والشروح المبسطة أدوات فعالة تساعد المبتدئ على ولوج عالم كتب الحديث الستة دون شعور بالإرباك أو الغموض. غالبًا ما تحتوي هذه المختصرات على مجموعة من الأحاديث المنتقاة بعناية، مع شرحٍ بسيط لمعاني المفردات ودلالة الحديث، ما يُسهّل على الطالب عملية الفهم. يكون لهذه الكتب طابعٌ تعليمي يركّز على إيصال الفكرة الأساسية دون الغوص في الخلافات أو التفاصيل الدقيقة، مما يجعلها مناسبة للمرحلة التمهيدية. يجد الطالب فيها متن الحديث ثم شرحًا مباشرًا يربط المعنى بالسياق العملي.

يميل كثير من المتعلمين في هذه المرحلة إلى استخدام شروح مثل شرح عمدة الأحكام أو تيسير علوم الحديث، وهي كتب تُقدّم المعلومة بشكل سلس ومترابط. تساعد هذه الشروح على تنمية المهارات الأولية في الفهم والتفسير، كما تُعرّف القارئ بكيفية التعامل مع النص النبوي وفق قواعد اللغة والشرع. تتسم هذه المؤلفات بتدرجها في عرض المعلومة، ما يُمكّن الطالب من استيعاب المعاني من دون مشقة. كما تُسهم في تهيئة المتعلم لخوض غمار كتب الحديث الستة بثقة واستعداد معرفي.

يؤدي استعمال هذه المختصرات دورًا تمهيديًا محوريًا، إذ تساعد الطالب على بناء قاعدة معرفية تمكّنه من الانتقال إلى النصوص الأصلية في وقت لاحق. كما تمنحه خبرة في التعامل مع المفردات النبوية، وتُكسبه قدرة على الربط بين الشرح والمتن. مع الوقت، يصبح استخدام المختصرات والشروح عادة دراسية، يستفيد منها الطالب حتى في المراحل المتقدمة، إما للمراجعة أو للتوسع في الفهم، مما يكرّس الفائدة ويجعل من دراسته أكثر انتظامًا وفعالية.

نصائح عملية لفهم الحديث النبوي وتطبيقه في الحياة

يمثّل فهم الحديث النبوي ركيزة مهمة في حياة المسلم، ويتطلب هذا الفهم تدرّجًا في التحليل وربطًا دقيقًا بين المعنى والسياق. يبدأ الأمر بقراءة الحديث قراءةً واعية، مع التركيز على المفردات والعبارات التي قد تبدو غامضة. يفيد النظر إلى الشروح المبسطة في تسليط الضوء على هذه العبارات، كما يساعد التمهّل في القراءة على إدراك العلاقات بين الأحاديث المختلفة. من المهم أيضًا أن يضع القارئ في حسبانه أن كل حديث يحمل وراءه مبدأ أو قيمة، يمكن استنتاجها من سياقه العام.

يتطلّب التطبيق العملي للحديث النبوي فهماً متدرجاً للمقاصد التي جاء بها الحديث، بالإضافة إلى إدراك العلاقة بين النص والواقع. فعند التأمل في حديث معين، يجب التفكير في ظروف وروده وما إذا كان عامًّا أو خاصًّا، ومقارنة ذلك بما يحدث في الحياة اليومية. لا بد أيضًا من إدراك حدود التطبيق، حتى لا يتم تحميل الحديث ما لا يحتمل، وهو ما يحمي الطالب من الوقوع في أخطاء التفسير أو الإسقاط. يُعزّز هذا المنهج الفهم الواقعي للنصوص، ويُساعد على استحضار روح السنة في السلوك والمواقف.

مع الوقت، يصبح الفهم العميق للحديث أداةً فعالة لتزكية النفس وبناء العلاقات، خاصة عندما يترجم القارئ ما قرأه إلى سلوك ملموس. يشعر المتعلم أن الحديث ليس مجرد نص بل مرآة تعكس واقعه وتوجه خطواته. تنمو بذلك علاقة وجدانية مع النصوص، تجعل من فهم كتب الحديث الستة تجربة تتجاوز الجانب العلمي إلى أفقٍ تربويّ وإنساني. ومع تراكم التجربة، يتكوّن لدى الطالب منهج شخصي في التعامل مع الأحاديث، يوازن فيه بين الحفظ والفهم، وبين المعرفة والعمل.

كيف تُسهِم كتب الحديث الستة في رسم صورة متكاملة عن السيرة النبوية؟

تُسهم كتب الحديث الستة في رسم ملامح السيرة النبوية من خلال عرض مواقف النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة والمعاملة والأخلاق والحياة اليومية. وعندما يقرأ الطالب الأحاديث المتفرقة في أبواب متعددة، تتكوّن لديه صورة حيّة ومتوازنة عن شخصية النبي وهديه. كما تساعد هذه النصوص على ربط السيرة بالأحكام العملية، فيدرك القارئ أن السيرة ليست مجرد أحداث تاريخية، بل نموذج تطبيقي للشريعة في الواقع.

ما المهارات التي يحتاجها المبتدئ قبل التوسع في دراسة كتب الحديث الستة؟

يحتاج المبتدئ إلى قدر أساسي من اللغة العربية لفهم مفردات الحديث وأساليبه، مع الإلمام بعقيدة أهل السنة حتى يفسّر النصوص في إطار صحيح. كما يستفيد من تعلّم مبادئ مصطلح الحديث، مثل معنى الإسناد ودرجات الحديث وشروط الصحة، ولو بصورة مبسطة. ويساعده كذلك وجود شيخ أو مرشد علمي يوجّه اختياراته من الكتب والشروح، ويصوّب فهمه إذا أشكلت عليه بعض النصوص أو التعابير.

ما أبرز الأخطاء الشائعة عند دراسة كتب الحديث الستة للمرة الأولى؟

من الأخطاء الشائعة أن يبدأ المبتدئ مباشرة بقراءة الأصول المطوّلة دون الاستعانة بالمختصرات أو الشروح الميسّرة، مما يولّد لديه شعورًا بالصعوبة والنفور. كما يقع بعض الطلاب في الاكتفاء بظاهر النص دون الرجوع إلى كلام أهل العلم في بيان القيود والاستثناءات، فيسيئون التطبيق أو الفهم. ومن الأخطاء أيضًا جمع الأحكام من أحاديث متفرقة دون مراعاة الناسخ والمنسوخ أو بقية النصوص في الباب، وهذا يعالج بالتدرج العلمي والالتزام بمنهج أهل الحديث والفقه.

وفي ختام مقالنا، يمكن القول أن كتب الحديث الستة تمثل ركيزة أساسية لكل من أراد فهم الإسلام من منابعه الأصيلة، فهي تجمع خلاصة جهد المحدثين في حفظ السنة وتمييز صحيحها من سقيمها. ويتيح التعامل معها وفق منهجية متدرجة وشروح ميسّرة أن يتحول النص النبوي إلى مصدر هداية عملي في عقيدة المسلم وعبادته وسلوكه اليومي. ومع استمرار القراءة الواعية والتأمل في دلالات الأحاديث، تتكوّن لدى الطالب ملكة علمية راسخة تعينه على ربط السنة بالواقع واستثمار ثرائها التربوي والروحي المُعلن عنه في بناء شخصيته وإصلاح مجتمعه.

تنويه مهم بشأن حقوق المحتوى

جميع الحقوق محفوظة لموقع نَبْض العرب © 2025. يُمنع نسخ هذا المحتوى أو إعادة نشره أو ترجمته أو اقتباس أكثر من 10% منه إلا بإذنٍ خطّي مسبق. لأي استخدام تجاري أو أكاديمي، يُرجى التواصل عبر: info@nabdalarab.com.

ملاحظة: يُسمح بالاقتباس المحدود مع ذكر المصدر ورابط مباشر للمقال الأصلي.