أهم معالم العمارة المملوكية في دمشق

تُعد العمارة المملوكية في دمشق من أبهى الصور التي تعكس تلاقي الفن الإسلامي مع الخصوصية المحلية للمدينة. فقد شكّلت هذه العمارة حلقة وصل بين التراث الأيوبي والابتكار المملوكي، لتمنح دمشق ملامحها العمرانية المميزة التي لا تزال موجودة حتى اليوم. حيث تميّزت بتنوع أنماطها ما بين المساجد والمدارس والخانات والمنازل الراقية، وبقدرتها على الدمج بين الجمال والوظيفة. وفي هذا المقال، سنستعرض كيف نشأت العمارة المملوكية في دمشق وتطورت، وما الذي جعلها مرجعًا معماريًا خالدًا يلهم المصممين حتى العصر الحديث.

محتويات

- 1 لمحة تاريخية عن العمارة المملوكية في دمشق

- 2 ملامح الطراز المملوكي في الأبنية الدمشقية

- 3 أهم المساجد المملوكية في دمشق ودورها الديني والعمراني

- 4 العمارة المدنية في العصر المملوكي بدمشق

- 5 ما الذي يميز العمارة المملوكية في دمشق عن نظيراتها في القاهرة وحلب؟

- 6 الحفاظ على التراث المملوكي في دمشق اليوم

- 7 كيف تعكس العمارة المملوكية في دمشق روح العصر المملوكي؟

- 8 العمارة المملوكية في دمشق كمصدر إلهام للعمارة المعاصرة

- 9 ما أبرز المواد التي استخدمها المماليك في بناء منشآتهم بدمشق؟

- 10 كيف ساهمت الزخارف المملوكية في إبراز هوية المباني الدمشقية؟

- 11 ما الأسباب التي جعلت العمارة المملوكية في دمشق تُعد مصدر إلهام للعمارة المعاصرة؟

لمحة تاريخية عن العمارة المملوكية في دمشق

شهدت دمشق في العهد المملوكي تحولات عمرانية بارزة، جاءت نتيجة للاستقرار السياسي النسبي الذي شهدته المدينة تحت الحكم المملوكي، مما سمح بتكريس الموارد والجهود نحو تعزيز البنية التحتية المعمارية والدينية. أظهر المماليك اهتماماً خاصاً ببناء المؤسسات الوقفية مثل المدارس، والزوايا، والخوانق، والمقابر، ما جعل العمارة إحدى أدوات ترسيخ السلطة والمكانة الاجتماعية. اتسمت هذه الحقبة باستخدام الطراز المملوكي الذي تميز بالزخرفة الغنية والتفاصيل المعمارية المعقدة، لكنه لم يكن منقطعاً عن ما سبقه، بل استوعب ملامح الطراز الدمشقي التقليدي ودمجه ضمن قالب مملوكي خاص.

برزت العمارة المملوكية في دمشق بأسلوبها الفريد الذي جمع بين الصرامة العسكرية والرقي الفني، حيث استُخدمت عناصر معمارية مثل العقود المدببة، والمقرنصات، والقباب الضخمة، والمآذن الرشيقة، إلى جانب الواجهات المزينة بالنقوش والزخارف الحجرية. ورغم أن المركز الرئيسي للمماليك كان في القاهرة، إلا أن دمشق احتفظت بخصوصية معمارية تُعبّر عن طابعها المحلي. كما ساهمت هذه العمارة في رسم ملامح هوية المدينة البصرية من خلال انتشار المباني المملوكية في الأحياء المهمة والممرات الرئيسية داخل المدينة القديمة.

اتسعت شبكة العمارة المملوكية في دمشق لتشمل عددًا كبيرًا من المنشآت التي ما زال بعضها قائماً حتى اليوم، معبرة عن قدرة هذا الطراز على التفاعل مع المحيط الحضري والبيئة المحلية. تميّزت هذه المباني بتخطيط دقيق ووظائف متنوعة، ما يعكس طبيعة الحياة الاجتماعية والدينية آنذاك. لذا يمكن اعتبار العمارة المملوكية في دمشق عنصراً مركزياً في فهم تاريخ المدينة المعماري، إذ جسدت مزيجاً من النفوذ السياسي، والإبداع الفني، والتفاعل مع السياق المكاني، مما جعلها مرحلة فاصلة في المسار التاريخي لعمران المدينة.

الجذور الأولى للعمارة الإسلامية في دمشق قبل العهد المملوكي

ارتكزت العمارة الإسلامية في دمشق قبل العصر المملوكي على قواعد أرستها الدول الإسلامية المبكرة، بدءاً من العهد الأموي الذي منح المدينة أولى ملامحها الإسلامية من خلال مشاريع ضخمة كإنشاء الجامع الأموي. اعتمدت هذه العمارة على استلهام العناصر الكلاسيكية البيزنطية والرومانية، لكنها أعادت صياغتها ضمن مفاهيم وظيفية دينية جديدة. أدى ذلك إلى خلق طراز عمراني ابتدائي كان منفتحًا على التأثيرات، لكنه حافظ على بصمة إسلامية واضحة، تمثلت في استخدام الأروقة الواسعة، والقباب، والساحات المكشوفة.

تواصل تطور العمارة الإسلامية في العصور اللاحقة، وخصوصاً في العهد العباسي والأيوبي، حيث تم بناء مدارس ومآذن وأضرحة ومبانٍ إدارية حملت سمات هندسية جديدة. اعتمدت هذه العمارة على النسب الهندسية الدقيقة، والزخارف النباتية والهندسية التي استخدمت بشكل متزايد على واجهات المباني. كما لعبت هذه المراحل دوراً في ترسيخ مفهوم الوقف المعماري، وهو ما ساهم لاحقاً في تسهيل مهمة المماليك في توظيف العمارة كأداة سياسية ودينية واجتماعية.

هيّأت هذه الجذور، المتراكمة عبر قرون، البيئة اللازمة لظهور العمارة المملوكية في دمشق، التي لم تبدأ من فراغ، بل انطلقت من خلفية معمارية متينة وغنية بالتجارب. استفاد المماليك من الأسس التي وضعها أسلافهم، وأعادوا توظيف المواقع والأشكال والوظائف في مبانيهم بطريقة تعكس فهماً عميقاً للتراث السابق. وبذلك جاءت العمارة المملوكية امتداداً وتطوراً لا قطيعةً، لتشكل لاحقاً نسيجاً متناغماً مع جذور العمارة الإسلامية الدمشقية.

تأثير العصور السابقة على الطراز المملوكي في المدينة

حملت العمارة المملوكية في دمشق في طياتها آثاراً واضحة لتأثير العصور الإسلامية السابقة، فقد ورث المماليك مدينة ذات تاريخ معماري طويل وراسخ، ما دفعهم إلى اعتماد بعض الأساليب والأشكال المعمارية القائمة وتطويرها بما يتناسب مع احتياجاتهم الرمزية والسياسية. تمثلت هذه التأثيرات في استمرارية استخدام الأقبية الحجرية، والواجهات ذات الزخارف المنحوتة، والتخطيط الداخلي للمباني الدينية والتعليمية.

استفاد المماليك من البنية التحتية العمرانية التي أنشأها الأيوبيون بشكل خاص، لا سيما في ما يتعلق بمواقع المدارس والمقابر والأسواق، حيث أعادوا إحياء بعض الأبنية أو شيدوا فوقها منشآت جديدة بطرازهم الخاص. أدى هذا التداخل إلى تمازج أسلوبي جعل من الصعب الفصل بين ما هو أيوبي وما هو مملوكي في بعض المواقع. كما تبنوا عناصر مثل المقرنصات والمداخل المزخرفة التي كانت قد ظهرت في نهاية العصر الأيوبي، لكنهم طوروها وأضافوا إليها طابعاً أكثر فخامة ورمزية.

عكست هذه الاستمرارية مدى مرونة العمارة المملوكية في دمشق وقدرتها على التفاعل مع ما سبقها من أنماط، دون أن تذوب فيها بشكل كامل. بل يمكن القول إن هذا التفاعل أفرز نمطاً مملوكياً-دمشقياً خاصاً، اتسم بالجمع بين الصرامة الهندسية والثراء الزخرفي، وبين الوفاء للتراث والانفتاح على التجديد. لذلك لعب تأثير العصور السابقة دوراً حاسماً في تشكل العمارة المملوكية في المدينة، وجعلها أكثر أصالة وتنوعاً.

كيف ساهمت البيئة الدمشقية في تشكيل هوية العمارة المملوكية

أثّرت البيئة الطبيعية لدمشق على مسار تطور العمارة المملوكية في المدينة بشكل مباشر، إذ أتاح موقعها الجغرافي بين الجبال والسهول ومناخها المعتدل استخدام مواد بناء محلية مثل الحجر الجيري والبازلت، ما منح الأبنية طابعاً متمايزاً من حيث اللون والملمس. ساعد هذا العامل في تمكين المماليك من تنفيذ مبانٍ متينة ومتلائمة مع الطقس، كما ساعدهم في تحقيق انسجام بصري مع النسيج المعماري السابق، ما أضفى على المدينة طابعاً موحداً رغم التغيرات السياسية.

ساهمت البنية العمرانية القديمة لدمشق، المتمثلة في الأزقة الضيقة والشوارع المتداخلة، في توجيه تصميم المباني المملوكية لتتناسب مع الفضاءات المتاحة. حافظ المماليك على توازن بين هيبة العمارة وفن دمجها ضمن النسيج العمراني القائم، فظهرت الواجهات المزخرفة بشكل بارز على الشوارع الرئيسية، بينما جاءت المساحات الداخلية أكثر خصوصية وتنظيماً. أدى هذا التفاعل إلى نشوء معمار مملوكي يتسم بالوظيفية والتكامل مع المحيط الحضري.

انعكست الحياة الثقافية والدينية النشطة في دمشق على طبيعة المنشآت المملوكية التي بُنيت فيها، حيث أنشأ المماليك العديد من المدارس والمقابر التي خُصصت للعلماء والأعيان، ما جعل هذه المباني جزءاً من النسيج الاجتماعي والثقافي للمدينة. كما ساعدت المكانة العلمية لدمشق في جذب العلماء، وبالتالي تكثيف النشاط المعماري المرتبط بهم. وبذلك أسهمت البيئة الدمشقية بكل مكوناتها في تشكيل هوية واضحة للعمارة المملوكية، جعلتها جزءاً لا يتجزأ من الروح العمرانية للمدينة.

ملامح الطراز المملوكي في الأبنية الدمشقية

تميّزت العمارة المملوكية في دمشق بطابع معماري فريد يعكس التداخل بين المؤثرات المحلية والعناصر السلطانية المملوكية. وأظهرت الأبنية الدمشقية في تلك الحقبة ملامح واضحة لهذا الطراز من خلال الاستخدام الذكي للفضاء الحضري، حيث سعى المعماريون إلى المواءمة بين النسيج العمراني القائم والمفردات المملوكية الزخرفية والإنشائية. ولعبت الظروف الجغرافية والمجتمعية دوراً في توجيه هذا الطراز، مما أضفى عليه طابعاً خاصاً يختلف في تفاصيله عن الطراز المملوكي في القاهرة أو حلب، مع الحفاظ على جوهر الخصائص العامة للعمارة السلطانية.

برزت ملامح هذا الطراز في اعتماد الأبنية على عناصر إنشائية متينة، فاستُخدمت كتل حجرية ضخمة تضمن استمرارية البناء، وتجلّى ذلك في الجدران السميكة والأقواس المرتفعة. كما تم تعزيز الواجهات الأمامية للأبنية بإبراز مداخلها وعناصرها الزخرفية بشكل مباشر نحو الشارع، وهو ما منح الأبنية حضوراً معمارياً لافتاً ضمن الفضاء العمراني. ولم تقتصر الأبنية على الوظائف الدينية فقط، بل احتوت أيضاً على مرافق تعليمية واجتماعية مثل المدارس والتكايا، مما يعكس ارتباط العمارة المملوكية في دمشق بالبنية المجتمعية والوقفية.

اتجه الطراز المملوكي في دمشق نحو توظيف العناصر المعمارية التقليدية ضمن رؤية متجددة، فظهرت القباب والمآذن والأروقة بأساليب تصميمية تراعي الاتجاهات الدينية وموقع البناء. ورُوعي في تشكيل الفراغات الداخلية الانسجام بين الضوء والظل، من خلال النوافذ ذات المشربيات أو الفتحات الصغيرة الموزعة بدقة. كما أولي المعماريون أهمية كبرى لتصميم المداخل، فجعلوها نقطة ارتكاز بصرية وجمالية، تحتوي على زخارف دقيقة ومنحوتات تحمل دلالات رمزية. وعليه، شكّلت هذه الأبنية مرآة حقيقية تعكس رقي العمارة المملوكية في دمشق ومدى تفاعلها مع محيطها الحضري والوظيفي.

الخصائص الزخرفية في الجدران والأقواس المملوكية

اتّسمت الزخارف في الجدران والأقواس المملوكية بدمشق بالغنى البصري والتنوع الأسلوبي، حيث لعبت دوراً جوهرياً في تشكيل الهوية الفنية للمبنى. وتم تنفيذ تلك الزخارف باستخدام مجموعة من التقنيات التي جمعت بين الحفر على الحجر، والتطعيم بالرخام، والنقش على الجص، إلى جانب استخدام المقرنصات التي شكّلت مظهراً فريداً للمداخل والأروقة. وشكّلت الأقواس المزخرفة إطاراً جمالياً يساعد في إبراز البوابات والممرات، بينما ساهمت الجدران المنقوشة في نقل رسائل رمزية ودينية تعبّر عن وظيفة البناء وأهميته.

أظهرت الزخارف في العمارة المملوكية الدمشقية ارتباطاً وثيقاً بالأنماط الهندسية والنباتية، حيث استخدمت العناصر الزخرفية المتكررة لتشكيل إيقاعات بصرية تنسجم مع شكل البناء. وتم تنفيذ تلك الزخارف بدقة عالية، إذ وزعت في مواضع مدروسة مثل تيجان الأعمدة، وحواف الأقواس، وواجهات الجدران. وامتزجت هذه الزخارف مع الخط العربي الذي زُيّنت به الجدران بآيات قرآنية أو عبارات وقفية، مما أضفى بعداً روحياً وجمالياً على المكان. كما ساعد توزيع الضوء عبر النوافذ الصغيرة في تعزيز تأثير الظلال على تلك الزخارف، مما زاد من حضورها البصري.

تميزت الأقواس المملوكية، بخاصة في الأبنية الدمشقية، بتعدد طبقاتها الزخرفية، حيث ظهرت المقرنصات في أعلى القوس لتشكّل انتقالاً بصرياً بين الجدار والفراغ. واستخدمت الألوان المتباينة في بعض الأحيان لإبراز حدود القوس وتأكيد هيئته. في المقابل، حملت الجدران طابعاً زخرفياً أكثر هدوءاً، لكنها لم تخلُ من الإبداع الفني الذي تجلى في توزيع النقوش وتكرارها بتناغم مع باقي عناصر البناء. ومثّلت هذه الخصائص الزخرفية جزءاً لا يتجزأ من بنية العمارة المملوكية في دمشق، حيث اجتمع الجمال مع الوظيفة في إطار معماري متكامل.

استخدام الحجر الأسود والأبيض في التصاميم الهندسية

اعتمد المعماريون في العمارة المملوكية في دمشق على تقنية بصرية فريدة تتجلى في استخدام الحجر الأسود والأبيض بطريقة هندسية منتظمة، ما خلق تأثيراً بصرياً يجمع بين القوة والجاذبية. وتمثل هذا الأسلوب في تبادل الطبقات الحجرية بالألوان المختلفة ضمن الواجهات والأقواس، حيث تم توظيفها ليس فقط كعنصر زخرفي، بل أيضاً كوسيلة لإبراز المفاصل المعمارية والتأكيد على الانسجام الهندسي للمبنى. كما ساهمت هذه التقنية في إبراز هوية المبنى وجعله مميزاً ضمن النسيج العمراني للمدينة.

ظهر هذا الأسلوب بوضوح في العديد من المدارس والمقامات الدمشقية، حيث تكامل التناوب بين اللونين ليشكل وحدة بصرية تضيف عمقاً للأشكال المعمارية. وساهم اختلاف ألوان الحجارة في تشكيل تباينات تُظهر الخطوط البنيوية للمبنى وتُبرز العناصر المهمة فيه مثل الأقواس والمداخل والنوافذ. كما توزّعت هذه الحجارة بنظام دقيق يعكس معرفة حرفية عالية لدى البنّائين، وهو ما يُظهر مدى التقدير للمظهر العام وقدرته على التعبير عن المكانة الاجتماعية أو الدينية للبناء.

لم تقتصر هذه التقنية على الاستخدام الخارجي فحسب، بل امتدت إلى داخل المباني، حيث ظهرت في العقود الداخلية وفي حواف الأعمدة. ووفرت هذه الطريقة وسيلة فعالة لتوزيع الإضاءة بشكل طبيعي، إذ ساعدت الألوان المتناوبة على كسر الرتابة وتوجيه النظر نحو العناصر المعمارية الأساسية. وبهذا الشكل، لعب استخدام الحجر الأسود والأبيض دوراً رئيسياً في ترسيخ صورة العمارة المملوكية في دمشق كمزيج من الدقة الهندسية والذوق الجمالي، وهو ما يُميزها عن سواها من الأنماط المعمارية في العالم الإسلامي.

عناصر الفسيفساء والخشب المطعّم في العمارة المملوكية

شكّلت عناصر الفسيفساء والخشب المطعّم جزءاً أساسياً من الزخرفة الداخلية في الأبنية المملوكية بدمشق، حيث عكست هذه العناصر تميز الحرفة الفنية وتطورها خلال تلك الحقبة. وظهرت الفسيفساء على الجدران والسقوف وفي محيط المحاريب، بينما استخدم الخشب المطعّم في الأبواب والنوافذ والأسقف، ما أضفى على الداخل روحاً من الترف والبذخ المعماري. وتكاملت هذه العناصر لتشكّل بيئة زخرفية ثرية تعبّر عن الهوية البصرية للعمارة المملوكية في دمشق.

تم تنفيذ الفسيفساء باستخدام قطع صغيرة من الرخام أو الزجاج الملون، رتبت بتناسق دقيق لتشكيل زخارف هندسية أو نباتية أو حتى كتابات بالخط العربي. وامتازت هذه الأعمال بدقتها وثراء ألوانها، كما ساهمت في خلق طبقات جمالية متعددة داخل الفراغ المعماري. في المقابل، تم استخدام الخشب المطعّم بأسلوب متقن يعكس براعة الصناع، إذ تم تطعيمه بالعاج أو الصدف أو المعادن النفيسة، ما أظهر التداخل بين الزخرفة التقليدية والإبداع الفني المحلي.

امتد تأثير هذه العناصر الزخرفية إلى التأثير على تجربة المستخدم داخل المبنى، حيث ساعدت على إضفاء جو من السكينة والترف في آن واحد. كما أظهرت الفسيفساء والخشب المطعّم قدرة العمارة المملوكية في دمشق على الجمع بين المادية والفنية، بين الصنعة والتعبير. وساهم وجودها في رفع القيمة الرمزية للبناء، سواء كان ضريحاً أو مدرسة أو مسجداً، مما يجعلها مكوناً أساسياً في تشكيل الصورة الكاملة لهذا الطراز المعماري.

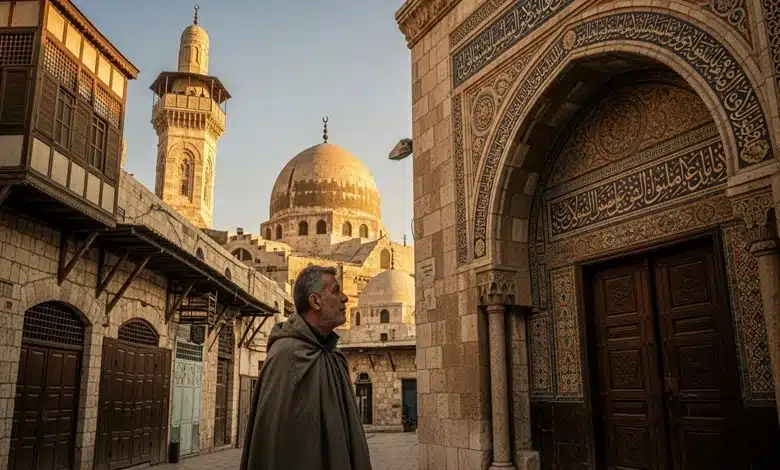

أهم المساجد المملوكية في دمشق ودورها الديني والعمراني

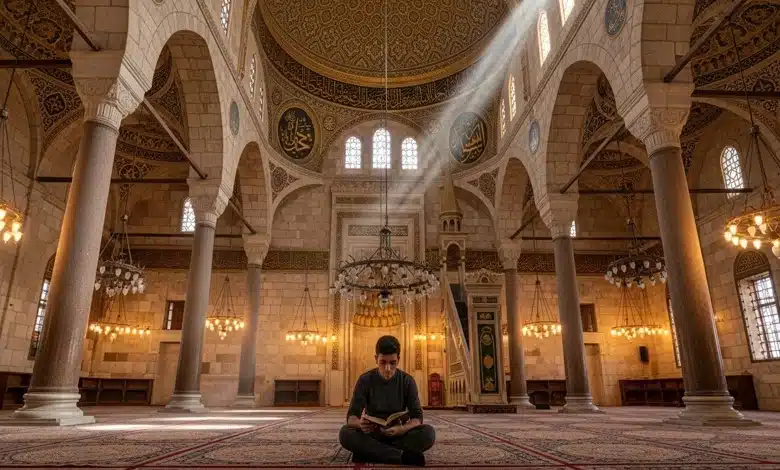

شهدت مدينة دمشق خلال الحقبة المملوكية نهضة عمرانية مميزة تجسدت بشكل واضح في بناء المساجد، حيث حرص السلاطين والأمراء المماليك على إقامة منشآت دينية تحمل طابعاً معمارياً متفرداً. تم اختيار مواقع هذه المساجد بعناية في قلب المدينة أو على محاورها الحيوية، ما أتاح لها أن تلعب دوراً محورياً في تشكيل النسيج العمراني الدمشقي. كما اعتمدت في بنائها على تقنيات معمارية متقدمة وزخارف دقيقة تعكس مستوى الرفاه الفني والمعرفي الذي بلغه المعماريون في تلك الفترة. وبهذا شكّلت هذه المساجد حضوراً دينياً ومادياً بارزاً، جعل منها أكثر من مجرد دور عبادة، بل رموزاً حضارية تعبّر عن هوية العمارة المملوكية في دمشق.

تميّزت المساجد المملوكية بطراز معماري فريد يدمج بين الأصالة والابتكار، حيث استخدم المعماريون المماليك تقنيات مثل البناء بالحجر الأبلق وتوظيف العقود المدببة والمقرنصات المتداخلة. أضفت هذه العناصر على المساجد طابعاً جمالياً خاصاً منحها حضوراً بصرياً قوياً ضمن البيئة العمرانية للمدينة. كذلك شُيّدت المآذن والبوابات بنمط مميز يجعلها بارزة ضمن أفق المدينة، في حين جاءت التخطيطات الداخلية لتعكس فلسفة وظيفية وروحانية في آنٍ معاً. وبفعل هذا التكامل بين الشكل والمضمون، أصبحت هذه المساجد تعبيراً بصرياً عن العمارة المملوكية في دمشق، حاملة في تفاصيلها آثار التحولات السياسية والدينية التي عرفتها المدينة.

لعبت المساجد المملوكية في دمشق أيضاً دوراً اجتماعياً مؤثراً، إذ كانت مراكز لتعليم العلوم الشرعية واستضافة الوعّاظ والعلماء. أُقيمت حولها المدارس والمرافق التابعة مثل الأروقة والسقايات والمكتبات، ما حوّلها إلى نوى حضارية نابضة بالحياة. كما ساعد تمركز هذه المساجد في أحياء مأهولة على تعزيز الروابط بين السكان، إذ وفرت فضاءً مشتركاً للعبادة والتواصل والتعلّم. وبذلك لم تكن هذه المساجد مجرد أماكن للعبادة، بل كانت مؤسسات متعددة الوظائف ساهمت في إعادة تشكيل الحياة الحضرية في دمشق، وأسهمت في تأصيل حضور العمارة المملوكية في دمشق في ذاكرة المدينة ووجدان أهلها.

جامع تنكز وجماليات العمارة المملوكية فيه

برز جامع تنكز كأحد أبرز شواهد العمارة المملوكية في دمشق، وقد أُنشئ بأمر من الأمير سيف الدين تنكز في مطلع القرن الرابع عشر الميلادي. تميّز الجامع بموقعه الاستراتيجي قرب سوق الخياطين في المدينة القديمة، ما أتاح له أن يؤدي دوراً دينياً وعمرانياً في آن واحد. بُني المسجد فوق موقع سابق يعود لكنيسة، ما يعكس تحوّل الاستخدامات الدينية للمكان ويُظهر أهمية هذا الموقع ضمن الفضاء العمراني لدمشق في تلك الفترة. وبهذا أسهم جامع تنكز في إعادة تنظيم الحي الذي أُقيم فيه، معززاً حضور العمارة المملوكية في دمشق في قلب المدينة القديمة.

عكست التفاصيل المعمارية لجامع تنكز جماليات دقيقة تنسجم مع خصائص الطراز المملوكي، إذ استُخدم الحجر الأبلق بنسب متناسقة، وتوّج المدخل بعقد مقرنص بارز، في حين تزيّنت الواجهات الخارجية بزخارف محفورة ذات طابع هندسي ونباتي. واحتلت المئذنة موقعاً مميزاً في مقدمة البناء، ما أعطاها حضوراً بصرياً لافتاً ضمن محيط السوق. أما التخطيط الداخلي فتميز بصالة صلاة مفصولة بأعمدة بيزنطية أعيد استخدامها، ما منح الجامع طابعاً تاريخياً يعكس امتداد الأثر الحضاري عبر العصور. بذلك، احتضن الجامع عناصر من فترات سابقة ضمن هيكل معماري مملوكي خالص، ما جعله نموذجاً فريداً للتفاعل بين العصور.

رغم تعرض الجامع لبعض الترميمات في فترات لاحقة، إلا أن معظم معالمه الأساسية لا تزال محافظة على طابعها المملوكي الأصيل. ساهم الحفاظ على هذه التفاصيل في إبراز القيم الجمالية والمعمارية التي تميزت بها تلك الحقبة. بقي الجامع حتى اليوم رمزاً حياً لما بلغته العمارة المملوكية في دمشق من نضج فني وتكامل وظيفي. ومن خلال تفاصيله المعمارية وموقعه الحيوي، يقدم جامع تنكز نموذجاً متكاملاً يعكس كيف تمكن المماليك من تحويل الفضاءات الدينية إلى مراكز إشعاع ثقافي وعمراني، تترك أثراً دائماً في هوية المدينة.

المدرسة الجقمقية كمثال على الدمج بين التعليم والعبادة

تمثل المدرسة الجقمقية إحدى أبرز النماذج التي دمجت بين وظيفتي التعليم والعبادة في العمارة المملوكية في دمشق. أُنشئت المدرسة في مطلع القرن الخامس عشر الميلادي على يد الأمير سيف الدين جقمق، وقد أقيمت على أنقاض مدرسة سابقة دُمّرت أثناء الاجتياح التيموري للمدينة. اختير موقعها في قلب دمشق، ما أتاح لها أن تحتل موقعاً مركزياً في الحياة الدينية والثقافية. بذلك أصبحت المدرسة إحدى المعالم البارزة التي تجسّد التكامل بين البعد التعليمي والديني ضمن نسيج عمراني متجانس.

تميّزت المدرسة الجقمقية بتصميم داخلي يعكس فهماً عميقاً لاستخدامات الفضاء، إذ احتوت على قاعة صلاة تتوسطها باحة مغطاة تحيط بها غرف للتدريس. زُينت الواجهات باستخدام الحجر الأبلق، وأضيفت إلى البوابات عناصر زخرفية غنية بالمقرنصات والنقوش النباتية. احتضنت المدرسة أيضاً ضريحاً داخلياً، ما يعكس البعد الرمزي الذي أولاه المماليك لمفهوم الوقف واستدامة أثره الروحي والتعليمي. ويُظهر توزيع الوظائف داخل البناء إدراكاً واعياً لأهمية التوازن بين الروحانية والمعرفة في عمارة تلك الفترة.

تحولت المدرسة لاحقاً إلى متحف للخط العربي، ما حافظ على دورها الثقافي وإن اختلفت وظيفتها. ظل مبناها قائماً شاهداً على الحقبة المملوكية، ومعبّراً عن رؤية متكاملة تجمع بين الدين والعلم ضمن إطار معماري واحد. وعبر هذا الدمج بين التعليم والعبادة، برزت المدرسة الجقمقية كأحد المعالم التي تُبرز جوهر العمارة المملوكية في دمشق، حيث لم تكن المباني مجرد هياكل حجريّة بل مؤسسات حيّة تحمل في تصميمها رسالة حضارية عميقة.

دور المساجد المملوكية في الحياة الاجتماعية والثقافية

أدّت المساجد المملوكية في دمشق أدواراً متعددة تجاوزت كونها أماكن للصلاة، إذ تحوّلت إلى فضاءات جامعة لأبعاد اجتماعية وثقافية غنية. ساهمت هذه المساجد في توطيد العلاقات بين سكان الأحياء، حيث شكّلت مراكز يتجمّع فيها الناس لتبادل الأخبار وحضور المناسبات الدينية والاجتماعية. ومن خلال وظائفها المختلفة، لعبت دوراً محورياً في ترسيخ قيم التكافل والتضامن ضمن المجتمع الدمشقي، ما جعلها عنصراً حيوياً في بنية المدينة الروحية والاجتماعية.

احتضنت هذه المساجد حلقات دراسية علمية تُدرّس فيها علوم الشريعة واللغة، كما فُتحت أبوابها للطلبة والعلماء. اقترنت بعض المساجد بمدارس ومكتبات، ما ساعد على نشر المعرفة في أوساط المجتمع. إلى جانب ذلك، أسهمت في إيواء الغرباء وتقديم خدمات خيرية كالسقاية والطعام، وهو ما يعكس مدى تكامل وظائفها. وهكذا، جاءت المساجد لتؤدي دوراً مزدوجاً بين العبادة والتعليم والخدمة العامة، ما منحها صفة المؤسسة المتكاملة داخل نسيج المدينة.

ساهم الحضور العمراني القوي لهذه المساجد في تحديد ملامح الأحياء التي أُقيمت فيها، حيث شكّلت مآذنها وأقواسها المزخرفة علامات بصرية مميزة في أفق دمشق. اختيرت مواقعها بعناية لتكون محاور للحركة العمرانية والأنشطة اليومية، ما أتاح لها أن تؤثر في تخطيط المدينة وتوزيع سكانها. بهذا، عكست المساجد المملوكية فلسفة عمرانية شاملة تتجاوز المظهر لتلامس جوانب الحياة كافة. وشكّلت هذه المساجد تجسيداً حيّاً لتفاعل الدين مع المجتمع ضمن بنية المدينة، وأسهمت في تثبيت حضور العمارة المملوكية في دمشق بوصفها إطاراً حضارياً متكاملاً.

العمارة المدنية في العصر المملوكي بدمشق

شهدت دمشق في العصر المملوكي ازدهارًا عمرانيًا واسعًا عبّر عن هوية المدينة كمركز سياسي وتجاري في الدولة المملوكية. ساهم هذا الازدهار في تطور العمارة المدنية التي لم تقتصر على المباني الدينية، بل شملت منشآت متعددة الاستخدامات مثل الأسواق، الخانات، البيمارستانات، المدارس والمساكن. عكست هذه المنشآت الطابع المملوكي الخاص، حيث اتسمت بالجمع بين الصرامة في الوظيفة والدقة في التصميم، كما اتضحت فيها ملامح التأثر بالعمارة الأيوبية المحلية والتفاعل مع الطرز المصرية. ارتبطت هذه العمارة ارتباطًا وثيقًا بمكانة دمشق باعتبارها العاصمة الثانية بعد القاهرة، فانعكس ذلك في حجم الاستثمارات العمرانية وكثافتها داخل المدينة القديمة.

تميّزت الأبنية المدنية المملوكية في دمشق باستخدام الحجر المحلي والاعتماد على تقنيات معمارية متقدمة نسبيًا مثل نظام “الابقلاق” الذي يجمع بين الحجارة ذات الألوان المتباينة بطريقة هندسية جمالية، ما منح الواجهات طابعًا زخرفيًا مميزًا. كما أظهرت تلك المباني اهتمامًا بكيفية توجيه العمارة داخل النسيج العمراني الضيق للمدينة، إذ صممت واجهاتها لتكون بارزة بصريًا، وتضمنت عناصر مثل البوابات المقنطَرة والمقرنصات التي أضفت عمقًا بصريًا على المداخل. ساهمت هذه السمات في تحقيق توازن بين الحاجة إلى الجاذبية المعمارية وبين الانسجام مع الأحياء الدمشقية القديمة التي اتسمت بالازدحام والتشابك.

جاءت معظم المنشآت المدنية المملوكية في دمشق ضمن إطار الوقف، ما منحها طابعًا خدميًا واستدامة وظيفية طويلة الأمد. وفّرت تلك المباني فضاءات اجتماعية وتجارية، ما ساهم في تنظيم حياة السكان وتعزيز أدوار المدينة كمركز إنتاجي وتبادلي في المنطقة. وقد أظهرت هذه المنشآت تنوعًا وظيفيًا يتناغم مع احتياجات المجتمع، فجمعت بين الجوانب الخدمية والتجارية والدينية، في وقت شكّلت فيه العمارة المملوكية في دمشق مثالًا على التداخل بين السلطة والفن، بين الجمال والغاية، وبين الهوية المحلية والانفتاح على العالم الإسلامي الأوسع.

الخانات والبيمارستانات كرموز للازدهار التجاري والإنساني

شكّلت الخانات والبيمارستانات في دمشق المملوكية مظهرًا متكاملًا من مظاهر التطور العمراني الذي يربط بين البنية الاقتصادية والمشروع الإنساني في المدينة. قامت الخانات بدور رئيسي في استضافة القوافل التجارية، حيث وفّرت مكانًا للإقامة والتخزين، ما ساهم في تدفق البضائع وتوسيع شبكة التبادل التجاري الإقليمي والدولي. تميزت هذه الخانات بتصميمها الذي يجمع بين القوة والبساطة، فغلب عليها البناء الحجري المتين الذي يتحمل الضغط والحركة، مع وجود بوابات ضخمة وساحات داخلية تُستخدم لأغراض النقل والتخزين.

أما البيمارستانات، فقد ظهرت كترجمة إنسانية للعمارة المملوكية في دمشق، حيث أُنشئت كمؤسسات للعلاج والرعاية الصحية، لكنها تخطت كونها مجرد مراكز طبية لتصبح مؤسسات تعليمية ومواقع للتجربة الطبية والعلمية. اعتمد تصميمها على توفير بيئة مناسبة للعلاج، فاحتوت على ساحات مفتوحة لتدوير الهواء، وقاعات عالية السقف لتحقيق التهوية، وغرف مرتبة بطريقة تتيح الفصل بين أنواع المرضى. أظهرت هذه المنشآت اهتمامًا بتفاصيل معيشية دقيقة تضمن الراحة والخصوصية، ما يعكس رؤية متقدمة في تخطيط الفضاء العلاجي.

جسّدت هذه المباني المملوكية العلاقة المتبادلة بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للمدينة. لم تكن الخانات والبيمارستانات مجرد مبانٍ وظيفية، بل كانت عناصر حضرية تنبض بالحياة وتعكس ثقافة العطاء والرعاية التي سادت في العصر المملوكي. كما ساعدت على ترسيخ صورة دمشق كمركز تجاري وإنساني بارز، يُعبّر من خلال عمرانه عن القيم المشتركة التي تجمع بين رعاية الإنسان وتعزيز النشاط الاقتصادي، ما يجعل من هذه المنشآت مفاصل مركزية في فهم تطور العمارة المملوكية في دمشق.

بيوت النخبة المملوكية وزخارفها الداخلية الفريدة

مثّلت بيوت النخبة المملوكية في دمشق نماذج متميزة للعمارة السكنية التي تعكس مكانة اجتماعية مرموقة وذوقًا فنيًا رفيعًا. انطلقت هذه البيوت من رؤية معمارية تؤكد الخصوصية والراحة مع إظهار الترف والفخامة، فاعتمدت تصميم الفناء الداخلي الذي تُحيط به الغرف من كل جانب، بما يضمن انعزال الحياة العائلية عن الشارع ويوفر تهوية طبيعية ممتازة. كما أُدرج “الإيوان” بوصفه مساحة استقبال رحبة، تُستخدم للجلوس في أوقات النهار المعتدلة، وتمثّل جانبًا معماريًا وظيفيًا وجماليًا في آن.

انفردت الزخارف الداخلية لهذه البيوت بتنوعها ودقتها، حيث زُيّنت الجدران والأسقف بأعمال من الجص المحفور والخشب المطعّم والحجر المزخرف. جاء استخدام تلك المواد متكاملًا مع طراز الحياة المترف الذي تبنّته النخبة، فعبّرت كل تفصيلة زخرفية عن أسلوب حياة يُراعي الذوق والفن. كما اختيرت الألوان والتفاصيل وفق رموز ثقافية تبيّن الانتماء الطبقي والثقافي لأصحاب البيوت، ما أضفى على الفضاء الداخلي هوية بصرية قوية ومتمايزة.

تجاوزت هذه البيوت مفهوم السكن إلى أن تصبح فضاءات تمثل تجربة حسية مكتملة، يتفاعل فيها الإنسان مع الضوء والظل، ومع الحركة اليومية داخل المنزل بطريقة مدروسة. حافظ التصميم الداخلي على درجات حرارة مناسبة في الصيف والشتاء، واستخدم عناصر كالأقواس والنوافذ الصغيرة والمشربيات لتحقيق التوازن بين الانفتاح والخصوصية. قدّمت هذه النماذج المعمارية صورة متكاملة عن العمارة المملوكية في دمشق في بعدها السكني الخاص، مظهرة قدرة المعمار على ترجمة القيم الاجتماعية إلى أشكال مادية أنيقة.

التوازن بين الوظيفة والجمال في الأبنية السكنية الدمشقية

عكست الأبنية السكنية الدمشقية خلال العصر المملوكي قدرة لافتة على الدمج بين المتطلبات العملية والجوانب الجمالية، فتمكّن المعمار من خلق فضاء يلبي الحاجات اليومية للسكان مع الحفاظ على عناصر فنية متقنة. اعتمد تصميم المنازل على الفناء المركزي الذي يُعد محور الحياة العائلية، إذ وفّر التهوية الطبيعية والإضاءة، وساهم في خلق بيئة مريحة ومنعزلة عن ضجيج الشارع. أُدرج “الإيوان” بوصفه عنصرا معماريا يسهم في الراحة المناخية والخصوصية، بينما وُزعت الغرف حول الساحة بطريقة متوازنة تُراعي الاستخدامات المتعددة.

كما زخرفت تلك الأبنية باستخدام مواد محلية مثل الحجر البازلتي والخشب المنحوت، ما أضفى طابعًا خاصًا على الفضاءات الداخلية. نُفذت الزخارف بتقنيات دقيقة حافظت على التهوية وساعدت في تنظيم درجة الحرارة، ما جعل الجمال يتكامل مع الوظيفة دون أن يطغى أحدهما على الآخر. برزت هذه التفاصيل في الأسقف الخشبية المنقوشة، والمداخل المحاطة بمقرنصات، والنوافذ المزودة بالمشربيات، ما يعكس عناية خاصة بكل عنصر داخل المنزل.

قدّمت هذه الأبنية نموذجًا سكنيًا متطورًا يُبرز المفهوم الأوسع للعمارة المملوكية في دمشق، إذ لم تكن الغاية بناء مأوى فحسب، بل خلق بيئة متكاملة تجمع بين الخصوصية والراحة والجمال. أتاح هذا التوازن استمرار هذه البيوت في أداء وظيفتها لقرون دون الحاجة إلى تعديلات جذرية، ما يُبرز نجاح المعمار الدمشقي المملوكي في تحقيق استدامة تصميمية تُراعي الإنسان والبيئة والسياق الثقافي في آنٍ واحد.

ما الذي يميز العمارة المملوكية في دمشق عن نظيراتها في القاهرة وحلب؟

تميّزت العمارة المملوكية في دمشق بخصوصية معمارية مستمدة من التقاليد المحلية، ما جعلها تختلف عن نظيرتها في القاهرة التي اتسمت بالبذخ والإبهار الإمبراطوري، وكذلك عن طابع حلب المتأثر أكثر بالبيئة الشمالية. ظهرت هذه الخصوصية من خلال تكوين معماري أقل ضخامة، وأكثر اندماجًا في النسيج العمراني للمدينة، حيث حرص البناؤون على احترام مقاييس الشوارع الضيقة والتدرجات المكانية، مما أنتج مباني تتفاعل مع المحيط بشكل طبيعي. استُخدمت المساحات بذكاء لتوفير وظائف متعددة دون التضحية بالجماليات أو الرمزية المعمارية.

انفردت العمارة المملوكية في دمشق باستخدام أسلوب “الأبلق” بشكل لافت، وهو النمط الذي يعتمد على تناوب الألوان في الحجر، وخاصة بين الأبيض والأسود، مما أضفى على المباني طابعًا بصريًا مميزًا. كما تجلى الاهتمام بالتفاصيل في الزخارف الحجرية التي زيّنت الواجهات والأبواب والنوافذ بأسلوب متقن، يعكس براعة الحرفيين المحليين. بينما اعتمدت القاهرة في كثير من مبانيها على الرخام والبلاط، ظل الطابع الحجري هو المسيطر في دمشق، وهو ما ساهم في ربط العمارة بالبيئة الطبيعية للمدينة.

اتخذت المباني المملوكية في دمشق طابعًا وظيفيًا واضحًا، حيث امتزجت الأبعاد الدينية والاجتماعية مع الرمزية السياسية دون استعراض مبالغ فيه. تركز البناء حول المساجد والمدارس والسبل، وقد تم تصميم هذه المنشآت بطريقة تُسهل الوصول إليها من قبل السكان، مما يدل على فهم واضح للاحتياجات اليومية للمجتمع. نتيجة لذلك، ظهرت العمارة المملوكية في دمشق كصيغة وسطى بين العمارة الرسمية المركزية في القاهرة والعمارة المحلية البسيطة في حلب، ما جعلها نموذجًا فريدًا في التاريخ المعماري الإسلامي.

اختلاف المواد والأساليب بين المدن المملوكية الكبرى

اختلفت المواد والأساليب المعمارية التي استخدمها البناؤون في المدن المملوكية الكبرى تبعًا للموقع الجغرافي، والتقاليد المحلية، وتوفّر الموارد. في القاهرة، استُخدم الحجر الجيري على نطاق واسع، مع اعتماد ملحوظ على الرخام الفاخر والخشب المحفور والمطعّم، مما منح المباني هناك فخامة بارزة. في المقابل، اعتمدت دمشق على الحجر البازلتي والحجر الجيري المحلي، والذي وفر لها مظهرًا أكثر بساطة ولكنه في الوقت ذاته غاية في التناسق والتماسك مع البيئة المحيطة.

برزت في دمشق تقنية “الأبلق” بوضوح، حيث أتقن الحرفيون استخدام هذا النمط في الواجهات والأقواس والمداخل، مما خلق إيقاعًا بصريًا فريدًا يميز المباني الدمشقية عن نظيراتها. بينما في حلب، ظهر الميل إلى الاعتماد على الحجر الكلسي، مع استخدام محدود للزخرفة الخارجية، حيث انصبّ التركيز على الكتلة والوظيفة بدلًا من الزينة. ومع ذلك، حافظت كل مدينة على روح العمارة المملوكية العامة، وإن اختلفت التفاصيل والمواد المستخدمة.

لم تكن الاختلافات مقتصرة على المواد فقط، بل شملت الأساليب الإنشائية والتقنيات الزخرفية كذلك. ففي القاهرة، ميّزت القباب الكبيرة والمآذن الشاهقة عمائرها، بينما في دمشق كانت المآذن أكثر تواضعًا في الحجم ولكنها غنية من حيث التفاصيل. أما حلب، فقدّمت تصاميم متينة وفعّالة، رغم بساطتها الشكلية. تكشف هذه الفروقات عن مرونة الطراز المملوكي وقدرته على التكيّف مع الظروف المحلية دون فقدان هويته، مما جعل العمارة المملوكية في دمشق تتألق ضمن هذا الإطار المتعدد والمترابط.

التأثيرات المحلية على الطراز المملوكي في دمشق

اندمجت التأثيرات المحلية في دمشق بسلاسة ضمن الإطار العام للعمارة المملوكية، ما جعل المدينة تحتفظ بطابعها المميز دون أن تنفصل عن الهوية المملوكية. تأثرت المباني في دمشق بالعناصر المعمارية الأيوبية والبيزنطية السابقة، مما أضفى على المنشآت نوعًا من الاستمرارية التاريخية في الشكل والوظيفة. هذا التأثير تجلى في استخدام القباب الصغيرة، والمآذن ذات الطابع الشامي، والنوافذ المزخرفة بأسلوب بسيط ولكن أنيق.

استجاب البناؤون في دمشق لمتطلبات البيئة العمرانية المحلية، فحرصوا على استخدام الأحجار المتوفرة في المنطقة، مثل البازلت والحجر الجيري، مما وفّر توازنًا بين الجمالية والعملية. ساهم هذا الاختيار في إبراز الحرفية المحلية التي أبدعت في نحت الحجارة وتزيينها بنقوش دقيقة، دون الحاجة إلى الاعتماد على الرخام أو المواد المستوردة كما حدث في القاهرة. كما أظهرت العمارة المملوكية في دمشق مرونة واضحة في التعامل مع التضاريس ومخططات الشوارع، ما أتاح اندماج المباني مع السياق الحضري بطريقة فريدة.

أثرت الثقافة الشامية والمزاج الفني العام في دمشق على طريقة تصميم وتزيين المنشآت، حيث تم دمج الزخرفة مع العناصر الإنشائية بدقة وتوازن. انعكس هذا التأثير في الواجهات التي لا تكتفي بإظهار القوة بل تعبّر عن الذوق المحلي والانسجام البصري. بالإضافة إلى ذلك، تجسدت التأثيرات المحلية في مراعاة البعد الاجتماعي، حيث وُضعت المدارس والمساجد في أماكن يمكن الوصول إليها بسهولة، لتخدم الأهالي مباشرة. وبهذا، أثبتت العمارة المملوكية في دمشق أنها ليست مجرد نقل للنموذج القاهري، بل هي إعادة صياغة متأنية للطراز المملوكي بما يتلاءم مع الروح المحلية للمدينة.

مقارنة بين النقوش والزخارف في دمشق وبقية المراكز الإسلامية

اختلفت النقوش والزخارف المعمارية في دمشق عن تلك الموجودة في المراكز الإسلامية الأخرى، لا من حيث الشكل فحسب، بل من حيث الدلالة والأسلوب الفني كذلك. ظهرت في دمشق ميول واضحة نحو استخدام الزخارف الحجرية المنحوتة والنقوش الجصية، التي تناغمت مع طبيعة المواد المحلية. عكست هذه الزخارف مهارة عالية في النحت والدمج بين الوظيفة والجمال، مما منح المباني طابعًا خاصًا يمكن تمييزه بسهولة عن الزخارف الأكثر تعقيدًا أو فخامة في القاهرة.

جاءت الزخارف في دمشق أكثر التزامًا بالتقاليد الشامية، إذ تم استخدام الأشكال الهندسية والنباتية بأسلوب متزن وغير متكلّف. في المقابل، طغت في القاهرة الزخارف ذات الطابع العالمي المتأثر بالفن الفاطمي والعثماني والفارسي، مما منحها طابعًا متنوعًا وأكثر بهرجة. أما في دمشق، فكانت الزخرفة تحمل طابعًا تأمليًا وعمليًا، حيث تعزز من جمالية المبنى دون أن تسيطر عليه بصريًا، ما يجعل العمارة المملوكية في دمشق تنفرد بهوية زخرفية نابعة من التقاليد الحرفية العريقة في المنطقة.

تفاعلت العناصر الزخرفية في دمشق مع بنية المبنى ووظائفه، مما أوجد علاقة عضوية بين الشكل والمضمون. لم تكن الزخرفة مجرد إضافة جمالية بل وسيلة للتعبير عن المكانة الاجتماعية والدينية، دون مغالاة. امتازت الأبواب والنوافذ بإطارات حجرية مزخرفة بدقة، وظهرت في الواجهات ملامح نقوش قرآنية بأسلوب هادئ، يتكامل مع بنية الحجر ولونه. هذه الخصوصية الزخرفية تجعل من دمشق نموذجًا غنيًا لدراسة الزخرفة الإسلامية في سياقها المحلي، وتؤكد أن العمارة المملوكية في دمشق لم تكن انعكاسًا لما أنتجته القاهرة، بل تجسيدًا لرؤية فنية مستقلة تنسجم مع روح المدينة وتاريخها.

الحفاظ على التراث المملوكي في دمشق اليوم

يعكس الحفاظ على التراث المملوكي في دمشق اليوم رغبة متجددة في صون هوية المدينة المعمارية والتاريخية. تحافظ المباني المملوكية المنتشرة في دمشق القديمة على خصوصيتها من خلال الزخارف الحجرية والأساليب البنائية التي ميّزت تلك الحقبة، لا سيما استخدام تقنية الأبلق وتفاصيل العقود والمقرنصات. يعزز هذا التراث من حضور المدينة كمرآة للفترات الإسلامية المتعاقبة، إذ تمثّل الأبنية المملوكية مرحلة غنية بالتطور المعماري والفني، سواء في المدارس الدينية أو الخانات أو الأسبلة.

تسهم عملية المحافظة في دمج المباني القديمة ضمن نسيج المدينة الحي دون تحويلها إلى مجرد معالم سياحية جامدة. تعتمد هذه الرؤية على احترام القيم الجمالية والوظيفية للبناء المملوكي، وعلى ضمان استدامته في الحاضر عبر الترميم والتأهيل. كما تبرز أهمية الحفاظ كوسيلة لفهم السياقات الاجتماعية والاقتصادية التي كانت تشكّل المدينة خلال تلك الحقبة، مما يجعل هذه العمارة بمثابة وثيقة حجرية ناطقة.

تواجه جهود الحفاظ تحديات مستمرة مثل التغيرات المناخية، وزيادة الكثافة العمرانية، وتأثيرات النزاع المسلح على المدينة القديمة. رغم هذه الصعوبات، تستمر الجهات المعنية في تطوير خطط لحماية المعالم من التدهور والاندثار. تفرض طبيعة العمارة المملوكية في دمشق متطلبات دقيقة على الترميم، ما يستدعي تضافر الجهود بين المؤسسات الحكومية والمتخصصين للحفاظ على هذا الإرث الحضري الحي.

جهود الترميم الحديثة لحماية المعالم المملوكية

تُبذل جهود متعددة في دمشق لإعادة تأهيل المعالم التي تعود إلى العصر المملوكي، حيث تُعتمد خطط ترميم تعتمد على دراسات معمارية تفصيلية لتحديد المواد الأصلية وطرق البناء التقليدية. تتم دراسة حالة كل مبنى مملوكي بشكل منفرد لتحديد الأجزاء المتضررة ووضع خطة ترميم تتوافق مع أصالته التاريخية. تركز هذه العمليات على حماية العناصر الزخرفية الدقيقة التي تميز العمارة المملوكية من حيث النقوش والخط العربي والتكوينات الحجرية.

تُدار عمليات الترميم بمراعاة دقيقة للمحافظة على الوظائف الأصلية للمباني إن أمكن، أو على الأقل ضمان استخدامها بطريقة لا تؤثر على طبيعتها التاريخية. تتيح هذه المشاريع إحياء الذاكرة الجماعية للمدينة من خلال إعادة إحياء المباني التي تمثّل رموزاً تاريخية وثقافية. تعكس نتائج الترميم نجاحاً نسبياً في حماية عدد من المعالم مثل المدارس القديمة والمقامات والأضرحة التي حافظت على طابعها البنائي.

تتطلب عملية الترميم في كثير من الأحيان تقنيات متخصصة ومواد بناء نادرة تتطابق مع المستخدمة قديماً، ما يشكّل تحدياً كبيراً أمام الفرق الهندسية العاملة. يعكس هذا التوجه وعياً متنامياً بأهمية استمرارية العمارة المملوكية في دمشق ضمن الإطار الحضري الراهن، ويؤكد أن الترميم لا يهدف فقط إلى الصيانة بل إلى إدماج المباني التاريخية ضمن حياة المدينة المعاصرة دون فقدانها لهويتها.

دور المؤسسات الثقافية السورية في توثيق العمارة المملوكية

تضطلع المؤسسات الثقافية السورية بدور رئيسي في توثيق العمارة المملوكية في دمشق من خلال جمع البيانات التاريخية والمعمارية المتعلقة بهذه الحقبة. تعمل هذه المؤسسات على أرشفة المعلومات المرتبطة بالمباني القديمة من حيث مخططات البناء وتفاصيل الزخرفة والتعديلات اللاحقة. يُعتبر هذا التوثيق ضرورياً لفهم طبيعة العمارة المملوكية وتحديد أولويات الحماية والترميم وفق أسس علمية مدروسة.

يسهم هذا التوثيق أيضاً في بناء وعي مجتمعي حول أهمية العمارة المملوكية في دمشق، إذ تُنظَّم معارض ومحاضرات تُعرّف الجمهور بمكانة هذه الأبنية التاريخية. تعتمد بعض المؤسسات على التعاون مع خبراء محليين ودوليين لتطوير أدوات رقمية تُسهل الوصول إلى قواعد بيانات تضم صوراً وخرائط وتفاصيل إنشائية دقيقة. يُساعد هذا الأسلوب في حماية المعالم حتى في حال تعرضها للتدمير، إذ تظل المعلومات محفوظة وجاهزة لإعادة الإعمار إن اقتضى الأمر.

يُعزز وجود هذا التوثيق من قدرة صناع القرار على تخطيط مشاريع ترميم مبنية على بيانات موثقة بدلاً من التقديرات أو الاجتهادات الفردية. يعكس ذلك نضجاً في منهجية الحفاظ على التراث المعماري، ويُظهر كيف يمكن أن تتحول المعرفة المعمارية إلى أداة فاعلة في حماية الذاكرة العمرانية. كما تؤكد هذه الجهود على الدور الحيوي للمؤسسات الثقافية في نقل التراث إلى الأجيال القادمة بطريقة مسؤولة.

التحديات التي تواجه بقاء المعالم التاريخية بعد الحروب

تُواجه المعالم التاريخية في دمشق، وخاصة من حقبة العمارة المملوكية، صعوبات بالغة في الحفاظ عليها نتيجة الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي سببتها سنوات النزاع. تشمل هذه التحديات تضرر الهياكل المعمارية بسبب القصف والإهمال، مما أدى إلى تشققات وانهيارات جزئية في عدد من المباني التاريخية. يزيد تعقيد المشهد ضعف القدرة على التدخل الفوري في المناطق المتضررة بسبب مشكلات لوجستية وأمنية مستمرة.

تعاني عملية الترميم وإعادة التأهيل من قلة الموارد المالية المخصصة لصون التراث، خصوصاً مع تزايد الأولويات الاجتماعية والاقتصادية الأخرى في مرحلة ما بعد الحرب. لا تقتصر التحديات على نقص التمويل فحسب، بل تمتد إلى غياب الكفاءات الفنية القادرة على التعامل مع الطابع المعماري الدقيق للمباني المملوكية. يفتقر كثير من المناطق إلى الأيدي العاملة المؤهلة في الحرف التقليدية التي تضمن المحافظة على الخصائص المعمارية الأصلية.

تُضاف إلى ذلك مشكلة الضغط العمراني المتسارع، حيث يُهدد التوسع غير المخطط له المعالم القديمة ويعرضها للاختفاء أو التشويه. تتنامى ظاهرة التعديات على الأبنية التاريخية من خلال إعادة استخدامها بشكل غير ملائم، ما يضر بهويتها الثقافية. يتطلب بقاء هذه المعالم فهماً عميقاً لتداخل عوامل الحرب والتنمية وانعدام التنظيم، ما يجعل من الحفاظ عليها مسؤولية تشاركية تتطلب خططاً شاملة واستراتيجية طويلة الأمد.

كيف تعكس العمارة المملوكية في دمشق روح العصر المملوكي؟

تميزت العمارة المملوكية في دمشق بتجسيدها لروح العصر الذي نشأت فيه من خلال مزجها بين العناصر المعمارية الوظيفية والجمالية، وهو ما عكس القوة السياسية والدينية للدولة المملوكية. حملت التصاميم طابعًا خاصًا يربط بين هيبة السلطة وخصوصية المدينة، إذ بُنيت المساجد والمدارس والتكايا بأساليب زخرفية معقدة تجمع بين البساطة والتفرد. ساعد هذا التنوع في التعبير عن هوية الدولة وتطلعاتها من خلال الطراز العمراني الذي ارتبط بالفضاء المقدس والأنشطة اليومية للسكان.

اعتمد المعماريون المماليك في دمشق على عناصر معمارية مميزة كالقباب المدببة والمآذن متعددة الطبقات، إلى جانب تقنية العَبْلَق القائمة على التناوب اللوني في الحجارة، مما أضفى طابعًا بصريًا خاصًا على المباني. جاءت تلك المعالم لتعكس ليس فقط مهارة البنّائين، بل أيضًا الوعي الجمالي الذي طوّره المماليك لتأكيد حضورهم الثقافي والسياسي. وبمرور الوقت، تشكّلت في دمشق بيئة معمارية متجانسة تجمع بين المرجعية الإسلامية والطابع المحلي الشامي، ما ساعد في ترسيخ العمارة المملوكية في دمشق كهوية قائمة بذاتها داخل النسيج المديني.

ساهم ازدهار الاقتصاد في العصر المملوكي في توسيع شبكة الأبنية العامة، حيث جرى بناء خانات وأسواق إلى جانب المدارس والجوامع، مما عزز من الوظيفة المتعددة للمباني. تعايشت هذه المنشآت مع متطلبات المدينة ووفرت فضاءات للعلم والتجارة والعبادة، مع الحفاظ على تفاصيل زخرفية تعكس التقدم الفني في تلك الحقبة. لذلك، مثّلت العمارة المملوكية في دمشق ترجمة معمارية لروح العصر المملوكي بما تحمله من عناصر القوة، والتدين، والازدهار الحضاري.

الرمزية الدينية والسياسية في التصميمات المعمارية

اتسمت العمارة المملوكية في دمشق بقدرتها على تجسيد الرمزية الدينية في تصميماتها، حيث صُمّمت المساجد والمدارس بطريقة تُمكّنها من أداء وظائف دينية وتعليمية، مع توجيه دقيق نحو القبلة ودمج القيم الإسلامية في بنية المكان. تكررت مظاهر هذه الرمزية من خلال استخدام القباب والمحراب والمنابر بتفاصيل معمارية دقيقة تعزز من قدسية المكان. هكذا ارتبطت المباني الدينية برؤية تتجاوز الجانب الوظيفي، لتصبح منصات بصرية تعبّر عن روح الإسلام وسلطته في المجتمع.

في المقابل، حملت تلك التصاميم أبعادًا سياسية واضحة، إذ كانت العديد من المشاريع المعمارية بمثابة إعلان عن قوة السلطان أو الأمير الممول. لم تقتصر هذه الرسالة على حجم المبنى أو موقعه، بل امتدت إلى تفاصيل الزخرفة والنقوش التي تخلّد أسماء الحكّام وتوثّق دورهم في الإعمار. وبهذا، تحولت العمارة إلى أداة تعبير سياسي تُرسّخ السلطة وتعزز ولاء السكان عبر الفضاء الحضري المحيط.

امتزجت الرمزية الدينية والسياسية داخل المباني بطريقة دقيقة، مما منحها بعدًا مركبًا في الوعي العام. ساهم هذا الدمج في تعميق العلاقة بين السكان والمكان، إذ لم يكن المبنى مجرد وعاء عمراني، بل حاملاً لهوية حاكمه ودين مجتمعه. وعلى هذا الأساس، استطاعت العمارة المملوكية في دمشق أن تكون شاهدًا بصريًا على مدى تداخل الدين بالسلطة، وعلى دور المباني في تمثيل الخطاب الثقافي والسياسي في آن واحد.

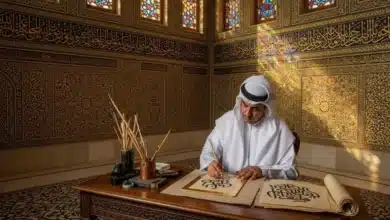

علاقة العمارة بالفنون الأخرى مثل الخط والزخرفة

اتسمت العمارة المملوكية في دمشق بعلاقة تكاملية مع الفنون الأخرى، إذ لم تكن المباني مجرد كتل حجرية، بل فضاءات تحتضن الزخرفة والخط العربي كجزء أصيل من بنيتها. ظهرت هذه العلاقة من خلال إدماج عناصر فنية كالنقوش الهندسية والنباتية والخطوط القرآنية على الواجهات والأروقة، ما أضفى على المباني طابعًا جماليًا متميزًا. بهذا التفاعل، لم تعد الزخرفة عنصراً تجميلياً فقط، بل أداة سردية تحمل مضموناً ثقافياً وروحياً.

برز الخط العربي في العمارة المملوكية كوسيلة لإيصال رسائل دينية وسياسية عبر نقوش واضحة تزيّن المداخل والمآذن والقباب. استخدم الخط الكوفي والثلث بكثرة في صياغة الآيات القرآنية وأسماء السلاطين والمؤسسين، مما عزز من قدسية المباني وأعطاها طابعًا رسميًا وهوية مميزة. نتيجة لذلك، تحولت الجدران إلى لوحات فنية تتداخل فيها الجمالية بالرسالة النصية، لتشكل وحدة فنية ومعمارية متكاملة.

ساهمت المواد المستخدمة كالرخام والخشب والجبس في إبراز هذه الفنون، حيث نُفّذت الزخارف بدقة عالية تعكس مهارة الصناع المحليين وتأثرهم بالتيارات الفنية السائدة. كما تكررت الزخرفة على العقود والنوافذ والأسقف، ما جعل كل جزء في المبنى يحمل قيمة بصرية خاصة. من خلال هذا التداخل بين العمارة والفنون، تشكّلت في دمشق هوية بصرية معمارية تعبّر عن التكامل بين الشكل والمضمون، وتعكس الذوق الثقافي المتطور في العصر المملوكي.

أثر العمارة المملوكية في تشكيل هوية دمشق الثقافية

أثرت العمارة المملوكية في دمشق بشكل عميق في تكوين هوية المدينة الثقافية، إذ جسّدت هذه المباني تحوّلات حضارية متراكمة امتدت لقرون. ساهم انتشار المنشآت الدينية والتعليمية والتجارية في خلق معالم مميزة تعرّف المدينة وتجذب الزائر إليها. أصبحت المدارس والقباب والزوايا بمثابة رموز حضارية تُمثّل ذاكرة دمشق وترتبط بتاريخها الإسلامي، مما عزز من انتماء السكان للمكان وساهم في صياغة هوية ثقافية أصيلة.

تركت الأبنية المملوكية بصمتها على النسيج العمراني للمدينة، حيث تمازجت مع المباني الأموية والعباسية واللاحقة، لتشكّل طبقة معمارية واضحة في هوية دمشق. جاءت هذه الطبقة محمّلة بدلالات دينية واجتماعية، ما جعلها أكثر من مجرد تراكم تاريخي، بل عنصراً فاعلاً في تشكيل صورة المدينة. تحولت بذلك العمارة إلى مرآة تعكس التفاعل بين الإنسان والمكان والتاريخ، وهو ما حافظ على طابع دمشق الأصيل رغم التحولات المتعددة.

استمر تأثير العمارة المملوكية حتى في الفترات اللاحقة، إذ اعتمد المعماريون العثمانيون والمحليون على عناصرها كأساس للتجديد والبناء. بقيت هذه المعالم حاضرة في الوعي الجماعي لسكان دمشق، وغدت جزءاً من تراث المدينة ومكانتها الثقافية. وبذلك، لعبت العمارة المملوكية في دمشق دوراً محورياً في تشكيل هوية المدينة الثقافية من خلال تكاملها مع المجتمع والتاريخ، وتحوّلها إلى شاهد حي على عراقة المكان وروح العصر.

العمارة المملوكية في دمشق كمصدر إلهام للعمارة المعاصرة

تُعدّ العمارة المملوكية في دمشق واحدة من أبرز التجليات المعمارية التي عكست تلاقي الفن الإسلامي مع الحرفية الدقيقة والهوية الحضرية للمدينة. إذ قامت بتوظيف عناصر معمارية متقدمة بالنسبة لزمنها، مثل التكوين المتناغم للواجهات الخارجية، وتنظيم الفراغات الداخلية حول الباحات، والتدرج الحجمي في الكتل المعمارية. وقد شكّلت هذه العناصر أساساً لتكوين لغة معمارية خاصة تميزت بها دمشق خلال العهد المملوكي، ما جعلها نموذجًا فريدًا من نوعه ضمن السياق المعماري الإسلامي. لذلك، ساهم هذا الأسلوب في ترسيخ بنية عمرانية لا تزال قائمة حتى اليوم في أحياء المدينة القديمة، ما يوفّر مادة خصبة للاطلاع والاستلهام.

في العصر الحديث، أصبحت العمارة المملوكية في دمشق مرجعًا حيويًا للمعماريين الباحثين عن صياغات تصميمية تمزج بين الأصالة والمعاصرة. فقد وجد المصممون في الخصائص التي تقدمها هذه العمارة أدوات يمكن توظيفها ضمن متطلبات العمارة المعاصرة دون فقدان الهوية. فطريقة استخدام الحجر الطبيعي، وتوزيع العناصر الزخرفية، ومعالجة الكتل، جميعها تمكّنت من تأكيد حضور واضح للبعد الجمالي والوظيفي في آنٍ واحد. كما أن هذا الطراز برز كخيار جمالي يستجيب للحاجات المناخية والثقافية في المنطقة، ما يمنحه طابعًا استداميًا غير مباشر يدعم التوجهات البيئية المعاصرة.

في ضوء هذه المعطيات، اتجه العديد من المصممين إلى إعادة قراءة العمارة المملوكية في دمشق كوسيلة لإحياء التراث وتفعيله داخل أنظمة التصميم الحالية. حيث ساهمت هذه العودة في تعزيز الانتماء الثقافي داخل المدن، والتأكيد على دور المعمار كوسيط بين الزمان والمكان. وهكذا، لم تعد هذه العمارة مجرد إرث بصري، بل أصبحت مكوّناً فاعلاً ضمن الحراك المعماري الراهن، قادرة على التكيف مع المتغيرات وتقديم حلول تصميمية ترتكز على الجذور وتواكب العصر.

كيف يستفيد المعماريون اليوم من الطراز المملوكي؟

يعتمد المعماريون المعاصرون على الطراز المملوكي كمصدر غني لإعادة تشكيل الفضاءات بطرق تعبّر عن الخصوصية الثقافية من جهة، وتستجيب لمتطلبات الحداثة من جهة أخرى. فقد أتاحت السمات الوظيفية والجمالية التي قدّمتها العمارة المملوكية في دمشق إمكانية إعادة توظيفها ضمن سياقات متعددة، مثل المساكن والمرافق العامة والمراكز الثقافية. حيث تسمح أنظمة التهوية التقليدية مثل الباحات والمشربيات بتوفير حلول بيئية فعّالة، بينما تفتح الزخارف الباب أمام التعبير الفني دون المساس بالوظيفة الأساسية للبناء.

في الوقت ذاته، يواصل المعماريون استخدام المفردات المملوكية لإنتاج مبانٍ تنتمي بصرياً إلى بيئتها الثقافية، من خلال تبني مفاهيم مثل تنظيم الواجهات بحسب التدرج البصري، أو دمج الفتحات المعمارية بشكل يتفاعل مع الضوء الطبيعي. ويساهم هذا التوجه في تعزيز الارتباط بين السكان والمكان، حيث تُستعاد ملامح مألوفة في سياق جديد، ما يخلق شعوراً بالانتماء والراحة. كما أن إعادة توظيف العناصر التقليدية لا تعني التكرار، بل تتم عبر صياغات جديدة تُراعي المتطلبات الإنشائية والتقنية المعاصرة.

إضافة إلى ما سبق، يتيح هذا الطراز إمكانيات متعددة في مجال التعبير المعماري، حيث يمكن للمصمم أن يستلهم الأنساق المملوكية لإنتاج أعمال تحمل طابعاً رمزياً وهوية قوية. وقد أسهم هذا النهج في ظهور مشاريع معمارية ذات طابع محلي واضح، تستلهم من الماضي دون أن تنفصل عن الحاضر، وتقدّم نموذجاً حياً لكيفية المزج بين الإرث والابتكار. بالتالي، أصبحت العمارة المملوكية في دمشق تمثل بُعداً تصميمياً مرناً، يمكن استعادته وتفعيله بطرق مختلفة وفقًا للسياق المعماري المعاصر.

الدمج بين الحداثة والتراث في تصميم المباني الحديثة

يسعى المعماريون في العصر الحديث إلى تحقيق توازن دقيق بين الأصالة والتجديد، حيث يشكّل الدمج بين الحداثة والتراث خيارًا واعيًا للحفاظ على الهوية دون الإخلال بمتطلبات الزمن الراهن. في هذا السياق، توفّر العمارة المملوكية في دمشق مرجعية واضحة لمفردات تراثية قابلة للتفسير الحديث. فالباحات، الأقواس، والواجهات المزخرفة لا تقتصر على الجماليات، بل تؤدي وظائف بيئية وإنشائية يمكن تكييفها مع أساليب البناء المعاصر.

ومن خلال هذا الدمج، تظهر مساحات معمارية تعبّر عن روح المكان، فتربط المستخدم بالماضي من دون أن تُقصيه عن الحاضر. إذ تُمكّن العناصر المستلهمة من العمارة المملوكية من خلق حوار بصري يعكس التفاعل بين التقليد والابتكار. كما أن دمج المواد التقليدية مثل الحجر مع تقنيات البناء الحديثة يؤدي إلى إنتاج واجهات تحمل طابعًا تاريخيًا مع أداء وظيفي مرتفع، ما يعكس قابلية التراث للتحول والتجدّد.

كما تظهر أهمية هذا الدمج في تشكيل هوية معمارية متماسكة للمباني ضمن نسيج عمراني معاصر، دون الوقوع في فخ التقليد أو الانفصال عن المحيط. فالتوظيف الذكي للعناصر التراثية يفتح المجال أمام تنوع شكلي ووظيفي يُثري تجربة المستخدم ويمنح المبنى بعداً إضافياً. وهكذا يتحوّل التراث، بفضل هذا النهج، إلى مصدرٍ ديناميكي يُغني العمارة الحديثة ويمنحها استمرارية زمنية تتجاوز حدود اللحظة الراهنة.

أمثلة لمشروعات مستوحاة من العمارة المملوكية السورية

استلهمت عدة مشروعات معمارية معاصرة من العمارة المملوكية في دمشق لتقديم تصميمات تعبّر عن هوية محلية متجددة، وتعكس في الوقت نفسه تفاعلًا عميقًا مع السياق الثقافي والتاريخي. ففي بعض المشاريع السكنية والتجارية، جرى توظيف الواجهات الحجرية ذات النقوش الهندسية بطريقة تحاكي ملامح المبانـي المملوكية دون تقليدها حرفياً. حيث يعاد تصميم هذه العناصر وفق مقاييس حديثة، ما يمنحها حضورًا بصريًا متجدّدًا ضمن إطار تصميمي معاصر.

كما ظهر تأثير العمارة المملوكية في بعض المراكز الثقافية والمباني العامة التي حاولت إعادة تقديم مفهوم الباحة الداخلية كمركز اجتماعي، يتفاعل فيه الضوء والظل ضمن فراغات مفتوحة توفّر الراحة المناخية وتؤسس لتجربة فراغية مميزة. وقد ساعد هذا النهج في تعزيز الروابط بين الناس والمكان، من خلال إعادة خلق بيئات مألوفة بأسلوب جديد يخدم الحاجات الحالية.

في مشاريع أخرى، جرى تبنّي فكرة البوابة المعمارية الضخمة المستوحاة من مداخل المباني المملوكية، لتشكيل نقاط دخول تعبّر عن أهمية الفضاء وتحاكي طابعه الرسمي أو الرمزي. وقد استخدم هذا الأسلوب في مباني إدارية أو تعليمية، حيث يكتسب المدخل قيمة جمالية ووظيفية تعكس مركزية المبنى وتمنحه طابعًا خاصًا. وبهذه الطريقة، تُثبت العمارة المملوكية في دمشق قدرتها على تجاوز زمنها لتصبح أداة تصميمية فاعلة في الحاضر والمستقبل.

ما أبرز المواد التي استخدمها المماليك في بناء منشآتهم بدمشق؟

اعتمد المعماريون المماليك على الحجر المحلي بأنواعه، خصوصًا الحجر الجيري الأبيض والبازلت الأسود، مما أضفى على المباني صلابة وأناقة. كما استخدموا الخشب المزخرف في الأسقف والأبواب والنوافذ، والرخام في العناصر الزخرفية الداخلية. ساهم هذا التنوع في إظهار تباين لوني جميل يُعرف بـ”الأبلق”، وجعل الأبنية المملوكية تتناغم بصريًا مع طبيعة دمشق ومناخها المعتدل.

كيف ساهمت الزخارف المملوكية في إبراز هوية المباني الدمشقية؟

لعبت الزخارف دورًا أساسيًا في التعبير عن روح العمارة المملوكية، إذ جمعت بين الفن والرمز. ظهرت النقوش الحجرية والخط العربي على المداخل والقباب والمآذن لتعكس القيم الدينية والفنية في آنٍ واحد. كما استخدمت الزخارف الهندسية والنباتية بتوازن دقيق بين التكرار والتناظر، ما جعل كل مبنى تحفة بصرية تروي حكاية من الإبداع والرمزية.

ما الأسباب التي جعلت العمارة المملوكية في دمشق تُعد مصدر إلهام للعمارة المعاصرة؟

استلهم المعماريون المعاصرون من العمارة المملوكية فلسفة التصميم أكثر من شكلها الخارجي. فقد قدّمت حلولًا بيئية ذكية مثل الباحات الداخلية والمشربيات التي تحافظ على التهوية الطبيعية، إلى جانب انسجام المبنى مع محيطه العمراني. كما أصبحت مفرداتها الزخرفية البسيطة مصدرًا لإبداع تصميمات حديثة تجمع بين الأصالة والاستدامة، ما يجعلها مرجعًا خالدًا في العمارة الإسلامية.

وفي ختام مقالنا، يمكن القول إن العمارة المملوكية في دمشق تمثل إرثًا معماريًا خالدًا تجاوز حدود الزمن والمكان المُعلن عنه. فهي لم تكن مجرد طراز زخرفي، بل كانت تعبيرًا عن رؤية حضارية متكاملة تمزج بين الجمال والوظيفة والرمز الديني. ورغم مرور القرون، ما زالت هذه العمارة تلهم الباحثين والمعماريين المعاصرين بقدرتها على التكيّف والإبداع، مؤكدة أن الأصالة يمكن أن تتجدد دون أن تفقد جوهرها.