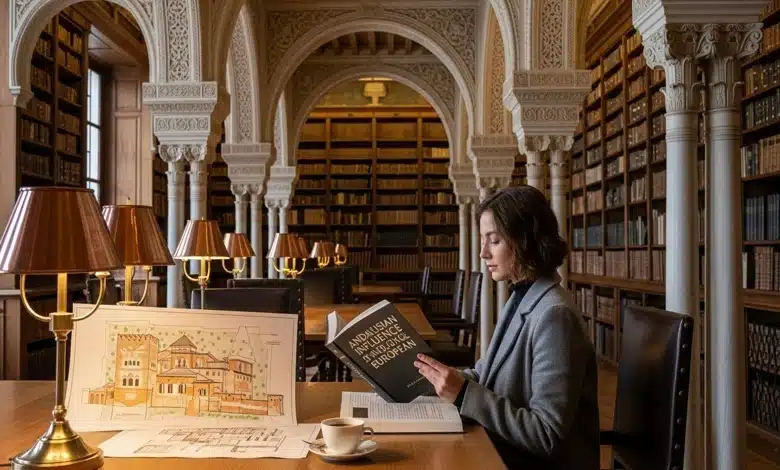

تأثير العمارة الأندلسية على أوروبا الذي مهّد لتطور العمارة الحديثة

لا يقتصر تأثير العمارة الأندلسية على أوروبا على مجرد نقل أشكال زخرفية أو استخدام مواد بناء تقليدية، بل يمتد إلى إعادة تشكيل الذوق الفني والمفاهيم المعمارية في الغرب. فقد ساهمت العمارة الأندلسية في تقديم رؤية متكاملة تجمع بين الجمال والوظيفة، وأثرت في التصميمات الأوروبية على مدار قرون. وقد انطلقت هذه التأثيرات من قلب الأندلس نحو القصور والكنائس والمدن الحديثة، مخلفة إرثًا بصريًا وثقافيًا لا يُمحى. وسنستعرض بهذا المقال مظاهر هذا التأثير العميق ودوره في تطوير الفن المعماري الأوروبي.

محتويات

- 1 تأثير العمارة الأندلسية على أوروبا وبدايات التغيير الفني والمعماري

- 2 كيف ساهمت الزخارف الأندلسية في صياغة هوية العمارة الأوروبية؟

- 3 العمارة الأندلسية والجسور الثقافية بين قرطبة وإسبانيا

- 4 انتقال المفاهيم الهندسية الأندلسية إلى أوروبا في عصر النهضة

- 5 تأثير العمارة الأندلسية على أوروبا في تصميم القصور والحدائق

- 6 رحلة التأثير المعماري الإسلامي من الأندلس إلى فرنسا وإنجلترا

- 7 مقارنة بين العمارة الأندلسية والعمارة الأوروبية الحديثة

- 8 استمرارية الإرث الأندلسي في العمارة الأوروبية المعاصرة

- 9 ما الفرق بين الطراز الأندلسي والطراز الموريسكي في أوروبا؟

- 10 كيف أثرت الهندسة الأندلسية في أنظمة التهوية والإضاءة في العمارة الأوروبية؟

- 11 ما دور العمارة الأندلسية في تشكيل الهوية الحضرية لمدن جنوب أوروبا؟

تأثير العمارة الأندلسية على أوروبا وبدايات التغيير الفني والمعماري

شهدت أوروبا منذ العصور الوسطى تحوّلًا تدريجيًا في ملامحها الفنية والمعمارية، ويمكن رصد جزء كبير من هذا التحوّل من خلال تتبّع تأثير العمارة الأندلسية على أوروبا. فقد لعبت الأندلس، بوصفها نقطة التقاء حضاري بين الإسلام والغرب، دورًا مركزيًا في إحداث تغييرات جمالية وهيكلية في أنماط البناء الأوروبي. واستفادت المدن الأوروبية من مفاهيم معمارية جديدة ظهرت في قرطبة وغرناطة وإشبيلية، مثل اعتماد الفناء الداخلي كنقطة محورية في التصميم، وتوظيف الضوء الطبيعي والماء كعنصرين جماليّين داخل المبنى. كما أعادت أوروبا النظر في وظائف المساحات الداخلية، بعدما عرفت من خلال الأندلس كيف يمكن توظيف الزخرفة لخدمة المعنى وليس فقط للزينة.

اتّسمت العمارة الأندلسية باستخدامها المكثف للزخارف الهندسية والخط العربي والأقواس المتشابكة، وقد ساهم هذا الأسلوب في إثارة إعجاب النخب الأوروبية، مما شجع المعماريين على تقليد بعض عناصره وتوظيفها داخل الكنائس والقصور الأوروبية. هذا التفاعل ساهم في ظهور أنماط معمارية هجينة، دمجت ما بين الروح الإسلامية في البناء والرؤية الأوروبية التقليدية، ما مهّد الطريق لولادة طرز جديدة كالرومانيسكي والقوطي. وقد انعكس ذلك أيضًا على طريقة تنظيم الفضاءات المعمارية في المدن، بحيث أصبحت أكثر مرونة وتناسقًا في توزيع العناصر الجمالية والوظيفية.

مع مرور الوقت، أدى تكرار استخدام العناصر المستوحاة من العمارة الأندلسية في المناطق الأوروبية إلى تحول تدريجي في الذوق الجمالي العام، خاصة في شبه الجزيرة الإيبيرية وجنوب فرنسا. وتبلورت في تلك الفترات البدايات الأولى لتغيير فني ومعماري كبير، كان له بالغ الأثر على تطور الفن المعماري في أوروبا لاحقًا. وهكذا، لم يكن تأثير العمارة الأندلسية على أوروبا مقتصرًا على الزخرفة، بل تجاوزه ليعيد صياغة العلاقة بين الجمال والوظيفة في العمارة الغربية.

العوامل التي ساعدت على انتقال الطراز الأندلسي إلى أوروبا

ساهم الموقع الجغرافي للأندلس في جعلها نقطة وصل استراتيجية بين العالم الإسلامي من جهة، وأوروبا المسيحية من جهة أخرى، ما أتاح تفاعلًا حضاريًا نشطًا. وتجلّى هذا التفاعل في تبادل الأساليب المعمارية، حيث لعبت الأندلس دور الناقل الحضاري الذي أوصل عناصر الفن الإسلامي إلى الممالك الأوروبية. كما ساعدت فترة التعايش بين المسلمين والمسيحيين واليهود داخل المدن الأندلسية في إيجاد بيئة خصبة لانصهار الأنماط الثقافية والفنية المختلفة، مما أوجد طرازًا معماريًا متعدد الملامح.

أدّت الهجرات والفتوحات والتحولات السياسية المتتابعة إلى انتقال المعماريين والحرفيين المهرة من المدن الأندلسية إلى شمال إسبانيا وجنوب فرنسا، حامِلين معهم تقاليدهم الفنية وأساليبهم الزخرفية. هذه الحركة البشرية أسهمت في غرس ملامح العمارة الأندلسية داخل البيئة المعمارية الأوروبية. كما ساعدت التبادلات التجارية المتكررة بين الأندلس والممالك الأوروبية في تسهيل انتشار المواد المعمارية والزخرفية مثل السيراميك والزليج، إلى جانب نقل المعارف التقنية حول البناء والتصميم.

مع مرور الزمن، تزايدت الرغبة لدى الأوروبيين في استعارة بعض المفاهيم الجمالية الأندلسية، سواء بسبب تأثرهم بجماليات المباني الإسلامية، أو بدافع التجديد المعماري والتميّز الفني. وهكذا، ساعدت مجموعة متداخلة من العوامل السياسية والثقافية والاقتصادية على انتقال الطراز الأندلسي إلى أوروبا، وشكّل ذلك جزءًا محوريًا في تشكيل ملامح العمارة الأوروبية اللاحقة ضمن إطار تأثير العمارة الأندلسية على أوروبا.

التأثير الحضاري بين المسلمين والأوروبيين في القرون الوسطى

شهدت العصور الوسطى تفاعلًا حضاريًا معقّدًا بين المسلمين والأوروبيين، تجلّى في مجالات متعددة أبرزها العمارة. فقد أتاحت فترات التعايش السلمي والاتصال الدبلوماسي والتجاري إمكانية انتقال الأفكار والمفاهيم من الشرق الإسلامي إلى الغرب الأوروبي. وظهرت أولى بوادر هذا التأثير من خلال تقليد الزخارف الهندسية والنقوش النباتية في بعض المباني الكنسية والقصور في إسبانيا المسيحية، بعد أن تأثرت بالنماذج الموجودة في قرطبة وغرناطة.

انعكس هذا التأثير أيضًا في اعتماد بعض المباني الأوروبية على نظام الأقواس المتشابكة والقباب الصغيرة والزخارف الخشبية المعقدة، وهي عناصر جوهرية في الطراز الأندلسي. كما ظهرت ملامح تأثير العمارة الإسلامية في استخدام الحدائق والفناءات الداخلية كمكونات رئيسية في القصور الأوروبية. وبالإضافة إلى البعد الجمالي، حملت هذه العناصر قيمًا وظيفية جديدة بالنسبة إلى العمارة الأوروبية، إذ ساعدت في تحسين التنظيم الداخلي للمساحات وتحقيق الانسجام بين البيئة والمبنى.

امتدت أوجه التأثير إلى المجال الفكري كذلك، حيث ساهمت ترجمة النصوص العربية المتعلقة بالهندسة والرياضيات في نقل مفاهيم جديدة حول التناسب والتوازن في العمارة. وترافق هذا مع تزايد إقبال المهندسين الأوروبيين على دراسة النماذج المعمارية الإسلامية ومحاولة إدماجها داخل السياق المحلي. بهذه الطريقة، برز تأثير العمارة الأندلسية على أوروبا كأحد أبرز أوجه التأثير الحضاري المتبادل خلال العصور الوسطى، إذ شكّل ذلك مرحلة أساسية في مسار تطور العمارة الغربية.

دور الأندلس في إعادة تعريف الذوق الجمالي الأوروبي

أحدثت الأندلس تحولًا نوعيًا في الذوق الجمالي الأوروبي من خلال تقديم رؤية فنية مختلفة لطبيعة الجمال المعماري، حيث لم تعد الزخرفة مجرد عنصر إضافي، بل أصبحت وسيلة تعبير ذات بعد فلسفي وروحي. وتجلّى هذا في المباني الأندلسية التي جمعت بين الوظيفة الجمالية والتقنية، وقدّمت نماذج مبتكرة في التعامل مع الضوء والظل، والماء والحجر. وبدأت هذه المفاهيم تجد طريقها تدريجيًا إلى العمارة الأوروبية، خصوصًا في إسبانيا وجنوب فرنسا.

استوعبت أوروبا هذه التأثيرات عبر فترات طويلة، فتكررت العناصر الأندلسية في المباني الأوروبية ضمن ما بات يُعرف لاحقًا بالطراز المودِجار، وهو طراز دمج الزخرفة الإسلامية داخل البناء المسيحي. وتمثّلت مظاهر هذا الطراز في الأقواس المتشابكة، والأسقف الخشبية المزخرفة، والفناءات الداخلية. لم يقتصر تأثير الأندلس على الشكل فقط، بل امتد إلى المفهوم الفني نفسه، حيث أصبح يُنظر إلى الجمال المعماري كوسيلة للتواصل الثقافي، وليس فقط تعبيرًا عن القوة أو الدين.

بمرور الوقت، لعبت هذه التأثيرات دورًا كبيرًا في تحفيز المعماريين الأوروبيين على إعادة النظر في القيم الجمالية التي تحكم تصاميمهم، مما مهّد لظهور تيارات معمارية جديدة أكثر انفتاحًا على التعدد الثقافي. وعليه، فإن تأثير العمارة الأندلسية على أوروبا لم يكن مجرد تأثير تقني أو زخرفي، بل ساهم في تشكيل وعي جمالي جديد داخل الثقافة الغربية، كانت له تداعيات ممتدة حتى بدايات العمارة الحديثة.

كيف ساهمت الزخارف الأندلسية في صياغة هوية العمارة الأوروبية؟

تشكلت ملامح العمارة الأندلسية عبر قرون من التفاعل الثقافي بين الشرق والغرب، فانبثقت منها زخارف مميزة مزجت بين الدقة الهندسية والرؤية الجمالية. تميزت هذه الزخارف بتكرارها المتناغم، وانسيابها البصري، وتنوع رموزها المستلهمة من الطبيعة والنصوص الدينية، مما منحها طابعًا روحانيًا مميزًا. ومع تعايش الثقافات في شبه الجزيرة الإيبيرية، بدأ المعماريون الأوروبيون في تقليد هذه الزخارف، ثم تجاوزوا التقليد إلى التكييف، فظهرت أنماط زخرفية مستوحاة من الأندلس في كثير من المباني القوطية والنهضوية، وبذلك تجلى تأثير العمارة الأندلسية على أوروبا في دمجها لعناصر شرقية ضمن سياقات غربية.

انتقلت تلك الزخارف عبر عدة قنوات، أبرزها التبادل التجاري والبعثات الدبلوماسية، فضلًا عن انتقال الحرفيين المسلمين إلى مدن مسيحية بعد سقوط الأندلس. وقد أدى هذا إلى إدماج الأنماط الزخرفية الإسلامية في المباني الأوروبية، لا سيما في القصور والكنائس، حيث استُخدمت أقواس حدوة الحصان والأشرطة الزخرفية النباتية والهندسية بأسلوب يعكس التأثر العميق بالعمارة الإسلامية. كما ساعد هذا التبادل على تطوير حس زخرفي جديد، حيث لم تُرَ الزخرفة كعنصر تزييني فقط، بل كعنصر تعبيري له دلالاته الفكرية والروحية، وهو ما عزز التكامل بين الشكل والمضمون في العمارة الأوروبية.

ساهم هذا التأثير أيضًا في إحداث تحوّل على مستوى المفاهيم المعمارية، إذ بدأ المهندسون الأوروبيون ينظرون إلى العمارة باعتبارها لغة بصرية قادرة على التعبير عن الأفكار والفلسفات، لا مجرد هياكل إنشائية. وبهذا أصبحت الزخرفة الأندلسية حافزًا لتحرير العمارة من قيود الجمود الكلاسيكي، فمهّدت الطريق نحو مفاهيم أكثر انفتاحًا في التصميم، كما شكّلت أساسًا أوليًا لظهور الطراز الموريسكي لاحقًا، مما يعزز حضور تأثير العمارة الأندلسية على أوروبا كمحرك ضمني لتطور مفاهيم الجمال والبناء في الغرب.

الرمزية الهندسية والنقوش العربية في القصور الأوروبية

عكست الزخارف الهندسية في الفن الأندلسي نظرة فلسفية عميقة تجاه الكون، إذ اعتمدت على أشكال متكررة تعبر عن النظام والتوازن واللانهاية. وقد وجدت هذه الأنماط طريقها إلى القصور الأوروبية، حيث أُعيد إنتاجها كوسيلة لإضفاء طابع مهيب وغامض على الفضاءات الداخلية. لم تكن هذه النقوش مجرد تقليد للزينة الإسلامية، بل أصبحت جزءًا من تجربة جمالية جديدة في العمارة الأوروبية، تستلهم من الدقة الرياضية والتماثل المتناغم الذي ميّز الفن الإسلامي. وهكذا، تحولت العناصر الهندسية إلى رموز تنقل رسائل فكرية وروحية تتجاوز الوظيفة الجمالية.

في موازاة ذلك، ظهرت النقوش العربية – أو ما يشبهها شكليًا – في عدد من القصور الأوروبية، خصوصًا في مناطق الجنوب الإسباني حيث تواصل تأثير الإرث الأندلسي حتى بعد انتهاء الحكم الإسلامي. استخدم بعض المعماريين الأوروبيين حروفًا تشبه العربية في الزخرفة دون أن تحمل معنى لغويًا، وإنما لتأكيد الانتماء إلى نمط فني راقٍ وغني. هذا الاستخدام الرمزي للنقوش العربية أضفى طابعًا مميزًا على القصور، وعبّر عن رغبة في استحضار ثقافة الشرق الإسلامي داخل سياق معماري أوروبي، مما يظهر بوضوح أحد أوجه تأثير العمارة الأندلسية على أوروبا من خلال التفاصيل الدقيقة والرمزية العميقة.

عبر هذا الدمج بين الرموز الهندسية والنقوش العربية، تشكّل في القصور الأوروبية فضاء زخرفي يمزج بين الفكر والتصميم، وبين الجمال والبنية. ساعد هذا التداخل على بناء هوية زخرفية هجينة، استطاعت أن تتجاوز الفوارق الحضارية لتخلق لغة بصرية مشتركة بين العالمين الإسلامي والمسيحي. لم تعد الزخرفة مجرد وسيلة تزيين، بل أصبحت أداة للتعبير عن الانفتاح الثقافي والتواصل البصري، وهو ما مهّد لتأسيس رؤية معمارية أوروبية أكثر تنوعًا وثراءً في العصور اللاحقة.

تقنيات الجص والخشب والزليج وتأثيرها على الزخرفة الأوروبية

اعتمدت العمارة الأندلسية على تقنيات متقدمة في استخدام الجص والخشب والزليج، وهي تقنيات شكّلت قاعدة أساسية للتعبير الزخرفي في الفضاءات الإسلامية. استخدم الجص لتشكيل زخارف غائرة وبارزة على الجدران، ما أتاح تنويعات لا محدودة من النقوش النباتية والهندسية. تميزت هذه التقنية بمرونتها وسهولة تشكيلها، الأمر الذي جعلها مرغوبة لدى المعماريين الأوروبيين الذين بدأوا في تقليدها داخل قصورهم وكاتدرائياتهم. وبمرور الوقت، تطورت أشكال الزخرفة الجصية في أوروبا، لتصبح أحد العناصر الزخرفية المألوفة في الطرازات المعمارية اللاحقة.

أما الخشب فقد استُخدم بمهارة فائقة في الأسقف والأبواب والأعمدة، حيث حُفر بزخارف دقيقة أضفت بعدًا بصريًا وجماليًا مدهشًا. انتقلت هذه التقنيات إلى أوروبا من خلال ورش عمل مشتركة، ومن خلال تعلُّم الحرفيين المسيحيين أساليب العمل الإسلامي. ونتيجة لذلك، ظهرت أسقف مزخرفة خشبية داخل القصور الأوروبية، تحمل نمطًا زخرفيًا مستلهمًا من التقاليد الأندلسية. ساهمت هذه الأعمال في ترسيخ فكرة أن الفن الإسلامي لا يقتصر على الدين أو الطقوس، بل يمتد إلى المجال الحرفي والجمالي الذي يمكن أن يُدمج في سياقات ثقافية متعددة، ويؤكد بدوره تأثير العمارة الأندلسية على أوروبا في بنيتها الحرفية.

من ناحية أخرى، شكّل الزليج أحد أبرز أشكال التأثير الأندلسي على العمارة الغربية. استخدم في تغطية الجدران والأرضيات بنمطية هندسية متكررة، وبتدرجات لونية متناسقة أضفت إيقاعًا بصريًا خاصًا. وُلدت من هذا الاستخدام علاقة جمالية جديدة بين السطح المعماري والزخرفة، حيث لم تعد الأخيرة عنصرًا منفصلًا بل اندمجت عضوياً مع الفضاء. استُخدمت هذه التقنية لاحقًا في العديد من القصور الأوروبية، مما ساعد على تكريس مفهوم التماهي بين المادة والديكور، وفتح الباب أمام إعادة صياغة الجماليات الداخلية في السياق الأوروبي الحديث.

العلاقة بين الفن الإسلامي وفن العمارة القوطية المبكرة

تشكلت علاقة دقيقة بين الفن الإسلامي والعمارة القوطية في العصور الوسطى، حيث ظهرت مؤشرات واضحة على التأثر بالعناصر المعمارية الأندلسية في بنية الكنائس والمباني العامة. يمكن تتبع هذا التأثير من خلال الأقواس المدببة والنوافذ المزخرفة التي شابهت إلى حد بعيد مثيلاتها في العمارة الإسلامية. لم يكن هذا التشابه محض صدفة، بل نتج عن تفاعل مباشر تم عبر الحملات الصليبية والبعثات التجارية التي جلبت معها نماذج زخرفية وأساليب إنشائية من الشرق الإسلامي. بهذا، اندمجت العناصر الإسلامية ضمن سياق قوطـي ناشئ، مما ساهم في تطوير أساليب بناء جديدة داخل أوروبا.

امتدت آثار هذا التفاعل إلى المجال الفني، حيث استخدم المعماريون الأوروبيون مفاهيم الضوء والانسياب الزخرفي بأسلوب مستوحى من العمارة الأندلسية. فبدلاً من الاكتفاء بالزخرفة الحجرية الثقيلة، بدأت تظهر اتجاهات نحو الزخرفة الدقيقة والرمزية، مثل تلك الموجودة في المحاريب والنوافذ الرفيعة ذات الزجاج المعشق. دعّم هذا التحول استيعابًا أعمق للوظيفة الجمالية للفراغات، فساهم في توسيع أدوات التعبير المعماري داخل القوطية المبكرة. كما تجلى تأثير العمارة الأندلسية على أوروبا من خلال هذا التبادل الفني الذي مكّن المعمار الأوروبي من دمج تقنيات جديدة دون التخلي عن هويته المحلية.

ساعدت هذه العلاقة أيضًا على كسر الحدود الفاصلة بين الثقافات، فأصبحت العمارة الأوروبية أكثر انفتاحًا على التأثيرات الشرقية. وقد أسس هذا الانفتاح لمرحلة جديدة من التعددية في التصميم، حيث لم تعد القوالب الجمالية حكرًا على حضارة واحدة. بل أصبح من الممكن تطوير نماذج معمارية هجينة تستوعب التقاليد الإسلامية والغربية في آنٍ واحد. أدى هذا إلى تطور مستمر في العمارة الأوروبية، إذ ساهم الفن الإسلامي، وخصوصًا الأندلسي، في رسم ملامح الاتجاهات المعمارية التي شكلت الأساس لما يُعرف لاحقًا بالعمارة الحديثة.

العمارة الأندلسية والجسور الثقافية بين قرطبة وإسبانيا

تجلّت قرطبة في العصر الأندلسي كمركز ثقافي ومعماري فريد يمزج بين الحضارات المختلفة، فبرزت كجسر حضاري يربط بين العالم الإسلامي وأوروبا المسيحية. انطلقت من قرطبة أنماط معمارية متأثرة بالتراث الإسلامي والبيزنطي والروماني، وتجلّى ذلك في المسجد الكبير الذي اعتمد على الأقواس الحلقية والزخارف الجصية والقباب المزخرفة، ما منح العمارة الأندلسية طابعًا خاصًا يجمع بين الروحانية والدقة الهندسية. اندمجت هذه العناصر بسلاسة في النسيج الحضري للمدينة، فشكّلت نموذجًا عمرانيًا ألهم لاحقًا المدن الأوروبية الكبرى.

ساهم هذا التفاعل في نقل معارف معمارية من قرطبة إلى مناطق إسبانية مجاورة، فامتدت تأثيرات الطراز الأندلسي إلى إشبيلية وطليطلة وغرناطة. استخدمت هذه المدن تقنيات البناء الأندلسية في تصميم الجسور والقصور وحتى المرافق العامة، مما ساهم في إرساء قواعد معمارية جديدة تتبنى مبادئ التهوية الطبيعية والإضاءة المدروسة والفناءات المفتوحة. لم يكن هذا الانتشار عفويًا، بل نتج عن حركة ثقافية ومعرفية نشطة ربطت بين قرطبة والمراكز الأوروبية الصاعدة، ممهّدة لتحولات عميقة في فهم الفضاء المعماري.

أدى هذا الامتزاج إلى ما يُعرف اليوم بتأثير العمارة الأندلسية على أوروبا، إذ حملت العناصر الجمالية والهندسية الأندلسية إلى القصور والكنائس المسيحية، فانعكس ذلك في أساليب بناء جديدة اعتمدت التوازن بين الزخرفة والوظيفة. أعادت أوروبا صياغة تلك المفاهيم في عمارتها الخاصة، فنتج عن ذلك طرازات معمارية حديثة تستلهم روح الأندلس من دون أن تكررها حرفيًا. بهذه الطريقة، لم تقتصر قرطبة على كونها مركزًا إسلاميًا مزدهرًا، بل أصبحت نقطة انطلاق لحوار معماري طويل بين حضارتين.

التبادل المعرفي بين المعماريين المسلمين والمسيحيين

شكّل التعايش بين المسلمين والمسيحيين في الأندلس بيئة خصبة للتبادل المعرفي، لا سيما في مجالات العمارة والهندسة. عمل المعماريون المسيحيون جنبًا إلى جنب مع زملائهم المسلمين في مشاريع متعددة، ما أتاح لهم التعرّف على تقنيات جديدة في البناء والزخرفة. استخدم المهندسون المسيحيون العناصر التي طوّرها المسلمون، مثل الأقواس المتشابكة والقناطر الدقيقة وأنظمة التهوية المبتكرة، مما ساعد في تطوير المهارات المحلية وخلق لغة معمارية مشتركة.

ساهمت تلك التجربة في ولادة طراز جديد عرف لاحقًا بالموديجار، حيث استخدمت فيه الزخارف الإسلامية ضمن مبانٍ مسيحية، فظهرت المساجد القديمة وقد تحوّلت إلى كنائس احتفظت بجزء من طابعها الأصلي. كذلك تأثر المعماريون المسيحيون باستخدام النقوش الجصية والقباب الخفيفة التي تميز بها البناء الإسلامي، ما منح المباني طابعًا بصريًا غنيًا دون التضحية بالوظيفة. لم يكن هذا التبادل من طرف واحد، بل استفاد الطرفان من تلك الشراكة بما يعود بالنفع على التطور المعماري للمنطقة بأكملها.

أدى هذا الانفتاح المعرفي إلى ترسيخ تأثير العمارة الأندلسية على أوروبا، إذ انتقلت مفاهيم البناء الإسلامي إلى عمق العمارة الغربية عبر هذه القنوات التشاركية. انعكست هذه المفاهيم لاحقًا في التصاميم القوطية والرومانية الجديدة التي ظهرت في أوروبا، حيث استُخدمت بعض الأفكار الأندلسية ضمن رؤية مسيحية مستحدثة. حافظت تلك العمارة على ارتباطها بالتراث المحلي الأوروبي، لكنها لم تتردد في استلهام الجماليات والتقنيات الأندلسية التي أثبتت فعاليتها.

أثر الحرفيين الأندلسيين في بناء الكنائس والقصور

لعب الحرفيون الأندلسيون دورًا مركزيًا في بناء الكنائس والقصور خلال الفترات الانتقالية بين الحكم الإسلامي والمسيحي، حيث احتُفظ بالمهارة الفنية الإسلامية في عمليات البناء والزخرفة. استُعين بهؤلاء الحرفيين نظرًا لمهاراتهم المتقدمة في نحت الجص وتشكيل الزخارف الخشبية وتنفيذ القباب الدقيقة. ظلّت بصماتهم حاضرة حتى بعد تحوّل المباني من الاستخدام الإسلامي إلى المسيحي، فأضفت على الكنائس طابعًا زخرفيًا متقنًا وفريدًا.

أنتج هذا التعاون المعماري مباني ذات طابع مزدوج، تحمل في طياتها تأثير العمارة الأندلسية على أوروبا، إذ جمعت بين الوظيفة الدينية المسيحية والزينة الفنية الإسلامية. ظهرت هذه السمة بوضوح في الأسقف الخشبية المزخرفة والنوافذ ذات الأقواس المزدوجة والنقوش الهندسية التي غطّت الجدران. مع مرور الوقت، أصبحت هذه العناصر جزءًا من الهوية المعمارية للقصور والكنائس، حتى تلك التي شُيدت لاحقًا خارج الأندلس، ما يؤكد مدى تأثير هؤلاء الحرفيين.

لم يتوقف أثر الحرفيين الأندلسيين عند حدود الجماليات، بل شمل أيضًا أساليب البناء والمواد المستخدمة. نقل هؤلاء الحرفيون معارفهم في استخدام الطين المزجج، وتوظيف الماء والضوء في العمارة، ما أوجد توازنًا بصريًا ومناخيًا داخل المباني. أسهم ذلك في تغيير المفهوم العام للبناء لدى الأوروبيين، مما ساعد في تشكيل أسس العمارة الحديثة التي توازن بين البيئة والجمال، مستندة على الإرث الأندلسي العميق الذي أعاد تعريف العلاقة بين الشكل والمضمون في الفضاء المعماري.

انتقال المفاهيم الهندسية الأندلسية إلى أوروبا في عصر النهضة

شهدت أوروبا خلال عصر النهضة انفتاحًا ثقافيًا واسعًا ساعد على امتصاص عناصر حضارية من حضارات مختلفة، وكانت العمارة الأندلسية من أبرز تلك التأثيرات. تميزت الأندلس ببيئة حضارية متقدمة جمعت بين الفنون والعلوم، مما منحها مكانة مرموقة في نقل المفاهيم المعمارية إلى القارة الأوروبية. لعبت الفتوحات والاسترداد المسيحي دورًا محوريًا في هذا الانتقال، إذ أتيح للمعماريين الأوروبيين الاحتكاك المباشر بالأبنية الإسلامية وملاحظة تفاصيلها عن كثب، مما ساعد على نشوء نماذج معمارية هجينة تمزج بين الطابع الإسلامي والمسيحي في مناطق مثل إسبانيا وإيطاليا.

ساهمت مراكز الترجمة في مدن مثل طليطلة وغرناطة في انتقال المعرفة المعمارية من الكتب العربية إلى اللغات الأوروبية، وخصوصًا اللاتينية. انتقلت من خلالها مفاهيم متعلقة بالهندسة، وحساب الأحمال، وأنظمة العقود والأقبية، ما مهد الطريق أمام الأوروبيين لفهم الأساليب التي كانت تُستخدم في تشييد المباني الكبرى في الأندلس. كما ساعد الاتصال الثقافي بين المسلمين والمسيحيين على تعزيز هذا التبادل، حيث تبنى الأوروبيون بعض المفاهيم البنيوية التي كانت غائبة عن تقاليدهم المعمارية الكلاسيكية.

انعكست هذه التأثيرات على الطراز المعماري القوطي ثم النهضوي، حيث بدأت تظهر عناصر زخرفية وإنشائية مستلهمة من العمارة الأندلسية في الكنائس والقصور الأوروبية. تميزت هذه الأبنية باستخدام الأقواس متعددة الفتحات، والقباب المتشابكة، والزخرفة الهندسية التي كانت سائدة في المساجد والقصور الأندلسية. ومع استمرار هذا التأثير، أمكن القول إن تأثير العمارة الأندلسية على أوروبا مهّد لتطور معماري جديد اعتمد على الابتكار والتجريب، مما فتح الباب أمام تحول جذري في مفاهيم البناء في القارة.

كيف ألهمت الأقواس والأقبية الأندلسية المهندسين الإيطاليين؟

اعتمدت العمارة الأندلسية على أنماط معمارية متقدمة في تصميم الأقواس والأقبية، مما منح المباني توازنًا بين الجمال والدقة الهندسية. استُخدمت الأقواس الحدوية والأقبية المضلعة في تغطية المساحات الواسعة دون الحاجة إلى أعمدة كثيفة، الأمر الذي أدهش المهندسين الأوروبيين الذين اعتادوا على الأساليب الرومانية التقليدية. لاحظ الإيطاليون خلال احتكاكهم بالأندلس في صقلية وجنوب إيطاليا مدى تطور هذه التقنيات، وبدأوا في دراستها ونقلها إلى بلدانهم.

ظهر هذا التأثير بشكل واضح في أبنية عصر النهضة الإيطالية التي تبنت أشكالًا هندسية مشابهة في الأقواس والعقود، ولكن ضمن سياق محلي يناسب الطراز الأوروبي. اعتُبرت القباب المقامة فوق مساحات واسعة دون دعامات داخلية بارزة مثالًا واضحًا على الاستفادة من الابتكار الأندلسي. كذلك أدرك المعماريون الإيطاليون أن الأقبية المتشابكة تسمح بتوزيع الأحمال بشكل متوازن، مما يوفر حرية تصميم أكبر في بناء الكاتدرائيات والقصور.

تواصل هذا التأثير في القرون التالية، حيث اندمجت الأنماط الأندلسية بشكل أعمق في تصميم الفضاءات الداخلية للمباني الإيطالية، خصوصًا تلك التي تبحث عن توازن بين الهندسة والزخرفة. استمر المعماريون في استلهام الحلول الأندلسية لبناء قباب مرتفعة وأروقة متمددة، مما يعكس بوضوح كيف ساهم تأثير العمارة الأندلسية على أوروبا في تشكيل الملامح الأساسية للعمارة الإيطالية في عصور لاحقة.

دور الترجمة والمدارس المعمارية في نشر الإرث الأندلسي

لعبت الترجمة دورًا جوهريًا في إيصال مفاهيم العمارة الأندلسية إلى أوروبا، إذ أُنجزت ترجمات لكتب معمارية عربية إلى اللاتينية في مراكز ثقافية كبرى مثل طليطلة. احتوت هذه الكتب على مبادئ هندسية، وتقنيات بناء، وأساليب إنشائية كانت غائبة عن الوعي الأوروبي في ذلك الوقت. ساعدت هذه الترجمات على إدخال مفاهيم جديدة في التعليم المعماري، مما وسّع الأفق النظري لدى المهندسين في أوروبا وأتاح لهم الاستفادة من تجارب معمارية متقدمة.

أسهمت المدارس المعمارية في الأندلس في ترسيخ تلك المفاهيم عبر تدريب المعماريين المحليين والأجانب على تقنيات البناء الإسلامية. كانت هذه المدارس تقدم تعليماً يجمع بين النظرية والتطبيق، حيث جرى تدريب الطلاب داخل الورش على تنفيذ عناصر معمارية مثل القباب والأقواس والزخارف الهندسية. مع مرور الوقت، استوعبت بعض هذه المدارس طلابًا أوروبيين قدموا للاستفادة من هذا الإرث، ثم نقلوا ما تعلموه إلى بلدانهم.

عند عودة هؤلاء الطلاب إلى أوطانهم، قاموا بإعادة توظيف المفاهيم التي اكتسبوها ضمن السياق الأوروبي، مما أدى إلى نشوء طراز معماري جديد يمزج بين الأصالة الإسلامية والتقاليد المحلية. بذلك لم تعد العمارة الأندلسية حكرًا على شبه الجزيرة الإيبيرية، بل تحولت إلى مصدر إلهام واسع الانتشار ساهم في تشكيل الهوية المعمارية الأوروبية، وهو ما يندرج ضمن الإطار الأوسع الذي يعبر عن تأثير العمارة الأندلسية على أوروبا.

العمارة الأندلسية كنقطة انطلاق للتطور العلمي في البناء

تميزت العمارة الأندلسية بدمجها بين الفن والعلم، حيث استندت إلى أسس رياضية دقيقة لتشييد أبنية متوازنة ومستقرة. استعان المعماريون المسلمون بنظريات في الهندسة والحساب لتطوير تقنيات بناء متقدمة، مثل استخدام القباب المجوفة والعقود المتداخلة التي توزع الأحمال بشكل فعال. ساعد هذا الدمج بين العلم والعمارة على إنتاج مبانٍ تتسم بالقوة الجمالية والوظيفية، وهو ما أثار إعجاب الأوروبيين خلال عصر النهضة.

نقل المهندسون الأوروبيون هذه المفاهيم إلى مشاريعهم الخاصة، فبدأت تظهر تقنيات معمارية متأثرة بالأنظمة الأندلسية في أنحاء متفرقة من أوروبا. استخدمت هذه التقنيات في إنشاء كاتدرائيات كبيرة وقصور فخمة اعتمدت على القباب العالية والتقسيمات الداخلية الرحبة. أتاح هذا الانتقال المعرفي للمعماريين الأوروبيين تجاوز الأساليب الرومانية التقليدية والدخول في عصر جديد من الابتكار الهندسي.

بمرور الزمن، تحولت العمارة الأندلسية من مجرد تأثير خارجي إلى نقطة انطلاق أساسية لتطوير النظرية المعمارية في الغرب. ساعد هذا التوجه على ترسيخ مفاهيم جديدة للبناء، تقوم على التوازن بين العلم والزخرفة، مما وضع أسسًا قوية للتطور العلمي في العمارة الأوروبية. بهذا الشكل، تجلّى تأثير العمارة الأندلسية على أوروبا بوصفه أحد العوامل المركزية التي مهدت لظهور العمارة الحديثة في العصور اللاحقة.

تأثير العمارة الأندلسية على أوروبا في تصميم القصور والحدائق

ترسّخت العمارة الأندلسية في ذاكرة أوروبا المعمارية كمنظومة تصميم متكاملة نقلت مفاهيمها عبر الأجيال. عبّر المعماريون الأوروبيون عن إعجابهم بهذه العمارة من خلال استلهام عناصرها في تصميم القصور والحدائق، فانتقلت روح الأندلس إلى الفضاء الأوروبي في صور متعددة. ساهم التداخل بين الثقافات في تعزيز هذا التأثير، إذ تفاعلت الأساليب المعمارية الإسلامية مع تقاليد البناء الغربية، فتكوّن منها أسلوب جديد يمزج بين الرؤية الجمالية والوظيفة العملية. تجلى هذا في استخدام الفناء الداخلي كنقطة محورية للتنظيم المعماري، مما وفر خصوصية وسلاسة في الانتقال بين الفراغات.

مع مرور الوقت، تبنّت أوروبا المفاهيم الأندلسية في تنسيق الحدائق، لا سيما استخدام الماء كعنصر بنائي وليس مجرد عنصر تزييني. ظهرت الحدائق الأوروبية التي تستند إلى محاور مائية تتقاطع في نقاط هندسية دقيقة، في انعكاس مباشر لتصاميم الجنائن الأندلسية. سعى المعماريون إلى استحضار التجربة الحسية التي توفرها الحديقة الإسلامية، من خلال الدمج بين الخضرة والماء والصوت والظل، ما عزز البعد التأملي في الفضاء المعماري. تمثلت هذه الرؤية في قصور النبلاء والملوك الأوروبيين، حيث أعيد توظيف هذه العناصر لخلق بيئة راقية تجمع بين البساطة والتعقيد.

أسهم انتشار الحرفيين والفنانين الأندلسيين في إحياء هذه القيم الجمالية داخل أوروبا بعد سقوط الأندلس. نقل هؤلاء الخبرات والزخارف والأساليب المعمارية، فتركت بصمتها في تصاميم القصور وحدائق البلاط الأوروبي. ظهر التأثير واضحًا في التفاصيل المعمارية والزخرفية وحتى في طريقة التعامل مع الضوء والهواء والماء. بالتالي، يمكن القول إن تأثير العمارة الأندلسية على أوروبا لم يكن تأثيرًا سطحيًا، بل شكّل حجر أساس في تطور العمارة الأوروبية، ومهّد لظهور مفاهيم حديثة تتبنّى العلاقة المتكاملة بين الطبيعة والمعمار.

ملامح قصر الحمراء التي ظهرت في القصور الأوروبية

نقل قصر الحمراء روحًا معمارية فريدة امتزجت بالفن والجمال، ما جعله مصدر إلهام مباشر للعديد من القصور الأوروبية. تمثل أبرز هذه الملامح في استخدام الأقواس الحُنية، التي برزت في مداخل الفناءات والممرات داخل قصور أوروبا، فخلقت إيقاعًا بصريًا ذا طابع شرقي. أظهرت القصور المستوحاة من الحمراء حبًا للتناظر، فاعتمدت على الفناء المركزي المحاط بالأروقة، مما عزز الإحساس بالتناغم البصري والوظيفي. تجسدت روح الحمراء كذلك في التركيز على العلاقة بين الفضاء والماء، إذ أصبحت النوافير والأحواض عناصر تنظيمية مركزية.

اندمجت الزخارف الجبسية الدقيقة ضمن الجدران والأسقف، ما أضفى أبعادًا جمالية متشابكة في القصور الأوروبية. اختار المعماريون تقنيات مشابهة للمقرنصات والنقوش النباتية والهندسية، واستلهموا تفاصيل من قاعة السفراء وبهو الأسود، لينسجوا من خلالها فضاءات معمارية تمتزج فيها البصيرة الحرفية بالجمال الفلسفي. أعيد إنتاج هذه الزخارف بأسلوب يتماشى مع الطابع الأوروبي، لكنها حافظت على الجوهر الأندلسي الذي يقدّس التكرار والتناغم الهندسي. وظّف المعماريون الأوروبيون الضوء بطريقة مشابهة، عبر النوافذ المشبّكة التي تلعب دورًا في إنتاج الظلال والزخارف المتحركة.

أعاد الأوروبيون توظيف الباحة المائية المركزية كعنصر رمزي وجمالي يعكس جوهر العمارة الأندلسية. ظهرت هذه الفكرة في حدائق القصور الفرنسية والإيطالية، حيث وُضعت البرك المستطيلة وسط الفناءات لتعكس الأبنية وتضاعف جمالها. تمثل هذا المفهوم في المساحات التي تُحيط بها الأعمدة أو الأشجار، ما عزز الطابع التأملي والهدوء الداخلي. بذلك، لم تكن ملامح قصر الحمراء مجرّد عناصر منقولة، بل كانت رمزًا ثقافيًا ومعماريًا طوّعه الأوروبيون ضمن لغاتهم الخاصة، ما يوضح كيف اندمج تأثير العمارة الأندلسية على أوروبا في نسيجها الفني والعمراني.

المفهوم الأندلسي للجمال الطبيعي والماء في الحدائق

وضع المفهوم الأندلسي للجمال الطبيعي والماء أسسًا جمالية جديدة تعتمد على التفاعل المتوازن بين الإنسان والطبيعة. اعتُبر الماء عنصرًا مركزيًا في تصميم الحديقة، فهو لا يقتصر على التجميل بل يخلق بيئة من الهدوء والسكينة. وجّه المعماريون الأندلسيون المياه عبر قنوات ضيقة تمتد في أنماط هندسية محسوبة، ما وفر تأثيرًا بصريًا وصوتيًا يعزز تجربة المستخدم. تمازجت هذه المسارات مع توزيع النباتات المظللة والأشجار المثمرة لتشكيل حديقة قائمة على الانسجام، تُعبّر عن فكرة الجنة الأرضية.

ركّز التصميم الأندلسي على التناظر والتقسيم الرباعي الذي يمنح الحديقة توازنًا بصريًا وتنظيمًا وظيفيًا. انتشر هذا التنظيم في مساحات الحديقة التي تُقسّم إلى أربعة أجزاء رئيسية تتوسطها نافورة أو حوض ماء، في رمزية للصفاء والتوازن. جسّد هذا الأسلوب العلاقة الروحية بين الإنسان والطبيعة، حيث يحيط الماء بكل زاوية ويوفر شعورًا دائمًا بالحركة والبرودة. استخدم المعماريون أيضًا تقنيات دقيقة لتوجيه تدفق الماء وتبريده، مما أتاح توفير مناخ داخلي معتدل يناسب بيئة الأندلس الحارة.

أثّر هذا المفهوم بشكل مباشر على أوروبا، إذ اقتبس المعماريون الأوروبيون عناصر الجمال الأندلسي في تصميم حدائقهم. تحوّل الماء من عنصر زخرفي إلى عنصر بنائي يحدّد تخطيط الحديقة، وانتشرت النافورات والبرك المستطيلة كوسيلة لخلق تجانس بصري ووظيفي. ظهرت هذه التأثيرات في حدائق القصور الفرنسية مثل فرساي، حيث اعتمدت على المحاور المائية والتناظر الهندسي. لذلك، يُظهر تأثير العمارة الأندلسية على أوروبا عمقًا يتجاوز الشكل، ليطال الجوهر الفلسفي للتفاعل بين الطبيعة والإنسان، وهو ما شكّل أحد جذور مفاهيم الحداثة في تنسيق المساحات الخضراء.

كيف أعاد الأوروبيون توظيف الفضاء المفتوح بأسلوب أندلسي؟

استوعب المعماريون الأوروبيون مفاهيم الفضاء المفتوح الأندلسي وأعادوا توظيفها بما يناسب بيئاتهم العمرانية. برز ذلك في اعتماد الفناء الداخلي كنقطة مركزية تدور حولها باقي الوظائف المعمارية، ما أتاح تنظيمًا سلسًا للفضاء الداخلي. جاءت هذه الفناءات غالبًا مزودة بعناصر مائية ونباتية، تمكّن المستخدم من الانفتاح على الطبيعة من داخل المبنى دون فقدان الخصوصية. وُظفت الأروقة المحيطة بالفناء لربط المساحات المختلفة، في انعكاس مباشر للعمارة الأندلسية التي توفّر تواصلاً هادئًا بين الداخل والخارج.

حرص المعماريون على إعادة إنتاج تجربة الظل والحركة داخل هذه الفضاءات المفتوحة من خلال استخدام الأعمدة والأقواس، ما أضفى توازنًا بصريًا وهيكليًا. طُبّقت هذه الأساليب في قصور إسبانيا وإيطاليا وفرنسا، حيث ظهرت الفناءات المزودة بالبرك والنوافير التي تعكس المبنى وتمنحه عمقًا بصريًا. أدّى استخدام المواد المحلية والأنماط المعمارية الأوروبية إلى تكييف هذه المفاهيم بما يتماشى مع الذوق المحلي، دون فقدان الجوهر الأندلسي. اتسعت هذه الفضاءات لتضم أنشطة يومية، فأصبحت أكثر من مجرد فراغ زخرفي، بل جزءًا من الحياة اليومية.

عزّز هذا الدمج بين الفضاء المفتوح والتصميم المعماري من التكامل بين الجمال والوظيفة، ما شكّل مظهرًا من مظاهر تطور العمارة الأوروبية. أظهر تأثير العمارة الأندلسية على أوروبا مدى قدرة التصميم الأندلسي على التكيّف والتحوّل، فتجاوز الحدود الجغرافية والثقافية ليُعاد توظيفه وفق معايير جديدة. ساعد هذا التوظيف على إعادة التفكير في دور الفضاء المفتوح، ليس كمجرد عنصر جمالي بل كجزء أساسي من التجربة المعمارية التي تمهّد لاحقًا لأسس العمارة الحديثة في القرن التاسع عشر وما بعده.

رحلة التأثير المعماري الإسلامي من الأندلس إلى فرنسا وإنجلترا

انطلقت العمارة الأندلسية من بيئة ثقافية غنية بالتفاعل بين الشرق والغرب، حيث استطاعت أن تجمع بين الإرث الروماني والبيزنطي من جهة، والطابع الإسلامي الأصيل من جهة أخرى. اعتمدت التصاميم الأندلسية على بساطة الشكل الخارجي، مع تكثيف للزخرفة داخل الجدران، وهو ما منحها توازناً جمالياً لافتاً. تجسدت هذه الخصائص من خلال استخدام الجص والخشب والرخام والبلاط، إلى جانب الحدائق المتناظرة والنوافير التي عكست الاهتمام بالعناصر الطبيعية ضمن الفضاء المعماري.

انتقلت هذه الخصوصية الفنية من الأندلس إلى أوروبا الغربية، وخاصة فرنسا وإنجلترا، خلال فترات لاحقة من التفاعل الثقافي، لا سيما في القرن التاسع عشر. رافق هذا الانتقال صعود الاهتمام الأوروبي بالشرق من خلال حركة الاستشراق، فظهر نمط معماري جديد يُعرف بطراز الإحياء الموريسكي، وهو اتجاه لجأ إلى استعارة العناصر الزخرفية الإسلامية وتوظيفها في عمارة القصور والمسارح والحمامات العامة. ومع ازدياد السفر والاطلاع على العمارة الأندلسية، بدأ المهندسون الأوروبيون في إعادة توظيفها ضمن أطرهم المحلية.

برز تأثير العمارة الأندلسية على أوروبا في هذا السياق كجزء من عملية تلاقٍ حضاري، حيث ساهم في ولادة أساليب معمارية هجينة مزجت بين الجماليات الشرقية والبنية الغربية. لعب هذا التأثير دوراً بارزاً في تمهيد الطريق أمام تطور العمارة الحديثة، إذ منح المصممين الأوروبيين مرونة في التعامل مع الزخرفة والتكوين، وشجعهم على توسيع قاموسهم البصري إلى ما هو أبعد من المرجعيات الكلاسيكية.

الطراز الموريسكي في القصور الفرنسية والبريطانية

ظهر الطراز الموريسكي في فرنسا وإنجلترا كتعبير عن التطلع إلى دمج الغرابة الشرقية بالجمال الأوروبي، وخاصة في تصميم القصور والمباني الفخمة. استلهم المعماريون في فرنسا العناصر الأندلسية مثل الأقواس الهلالية والزخارف الهندسية، وأدخلوها إلى الفيلات والقصور، خصوصاً في المدن الساحلية ومناطق الاصطياف. عكست هذه التصاميم رغبة في خلق جو شرقي مترف ضمن السياق الأوروبي، دون التخلي عن النظم الإنشائية الغربية.

في إنجلترا، أخذ الطراز الموريسكي طابعاً أكثر تحفظاً، لكنه لم يكن أقل تأثيراً. استخدم المعماريون البريطانيون العناصر الزخرفية المستعارة من الأندلس في بعض القصور والمباني الخاصة، وغالباً ما جرى ذلك في الباحات الداخلية أو في واجهات ثانوية، مما أتاح إدخال لمسة من الشرق ضمن فضاء معماري محافظ. استندت هذه المحاولات إلى مصادر بصرية متاحة آنذاك، مثل كتب الرحلات والرسوم المعمارية التي وثقت تفاصيل العمارة الإسلامية في إسبانيا.

جاء توظيف الطراز الموريسكي في هذه القصور الأوروبية كجزء من نزعة فنية أوسع تهدف إلى استحضار الجمال الغريب، وفتح المجال أمام تجربة جمالية متعددة الأبعاد. لم يكن الغرض منها إعادة إنتاج العمارة الأندلسية كما هي، بل تكييفها بما يتناسب مع الذوق المحلي والوظائف الحديثة. أسهم ذلك في خلق فضاءات معمارية تحمل طابعاً استثنائياً، وتُظهر إلى أي مدى كان تأثير العمارة الأندلسية على أوروبا ملموساً في عمقها الجمالي وليس فقط في مظهرها الخارجي.

اندماج الأنماط الأندلسية مع العمارة القوطية والرومانية

جاء اندماج العمارة الأندلسية مع الأساليب القوطية والرومانية كنتيجة طبيعية للتفاعل بين الثقافات داخل شبه الجزيرة الإيبيرية. عكست المباني التي شُيدت خلال فترات التعايش أو الانتقال السياسي هذا التلاقي، إذ استخدمت الأقواس المدببة القوطية جنباً إلى جنب مع الزخارف الهندسية الإسلامية. في بعض الحالات، تم تحويل المساجد إلى كنائس، ما أدى إلى ظهور مبانٍ هجينة تضم عناصر من كلا النمطين في وقت واحد.

واصلت هذه التجارب تأثيرها بعد انتقال الأنماط الأندلسية إلى فرنسا وإنجلترا، حيث عمد المعماريون إلى دمجها مع الأساليب المحلية في محاولة لابتكار أشكال جديدة. استُخدمت التفاصيل الأندلسية داخل البنى الرومانية والقوطية، فظهرت الأعمدة المنحوتة ذات الزخارف النباتية، إلى جانب الأقواس ذات الطابع الشرقي، ضمن واجهات ونوافذ تقليدية الطابع. أتاح هذا التداخل إنتاج مبانٍ ذات طابع بصري مميز، يجمع بين الدقة الإنشائية الغربية والتعقيد الزخرفي الشرقي.

أسهم هذا الاندماج في توسيع آفاق التصميم الأوروبي، حيث لم تعد العمارة مقيدة بقوالب محددة، بل أصبحت مجالاً لتجريب التوليفات البصرية الجديدة. ساعد هذا الانفتاح على استيعاب تأثير العمارة الأندلسية على أوروبا ضمن مسار تطور العمارة الحديثة، باعتباره عاملاً أساسياً في إعادة تشكيل النظرة إلى الجمال المعماري، وإعادة تعريف العلاقة بين الشكل والمضمون في البناء.

أمثلة لأبنية أوروبية استلهمت التصميم الأندلسي

شهدت أوروبا في القرنين التاسع عشر والعشرين تشييد العديد من المباني التي استلهمت بشكل مباشر أو غير مباشر من العمارة الأندلسية. تنوعت هذه الأبنية بين قلاع خاصة ومتاحف ودور عبادة، إذ لجأ المعماريون إلى استخدام الزخارف الهندسية والأقواس ذات الطابع الشرقي بهدف إضفاء طابع من الفخامة والغموض. تأثر التصميم الداخلي لهذه المباني أيضاً بالنمط الأندلسي، من خلال استخدام الفسيفساء الملونة والسقوف الخشبية المنقوشة.

انتقل هذا التوجه من جنوب أوروبا إلى شمالها، حيث ظهرت مبانٍ في بريطانيا وفرنسا تحمل بصمات واضحة من الطراز الموريسكي. استخدمت هذه العناصر في الواجهات والنوافذ والحدائق، وظهرت بشكل خاص في المباني العامة والمساكن الراقية التي أراد أصحابها تمييزها عن الأنماط السائدة. لعبت الرغبة في التميز والبحث عن طابع شرقي في العمارة دوراً كبيراً في تعزيز حضور الطابع الأندلسي في هذه السياقات.

جاءت هذه الأمثلة لتعكس كيف كان تأثير العمارة الأندلسية على أوروبا أكثر من مجرد استعارة شكلية، بل تعبيراً عن تقدير عميق لقيم جمالية وإنشائية تعود لقرون مضت. ساعد هذا التأثير في إعادة تشكيل رؤية الأوروبيين للعمارة، وفتح الطريق أمام تبني أنماط تصميمية أكثر تحرراً وتنوعاً، ما مهد لظهور توجهات معمارية حديثة ترفض الانغلاق على الطرز التقليدية وتحتفي بتعدد المرجعيات.

مقارنة بين العمارة الأندلسية والعمارة الأوروبية الحديثة

أثرت العمارة الأندلسية في مسار الفن المعماري الأوروبي من خلال تقديم نموذج متكامل يجمع بين الجمالية والوظيفة، حيث حافظت على روح التناسق في توزيع الفراغات، واستخدمت العناصر المعمارية بما يتماشى مع طبيعة البيئة والمناخ. اعتمدت المباني الأندلسية على الفناءات الداخلية والنوافير والأروقة لتوفير الراحة الحرارية، بينما شكّلت الأقواس المدببة والحليات الجصية جزءًا من الهوية البصرية للمنشآت. في المقابل، تميزت العمارة الأوروبية الحديثة بالتخلي عن الزخرفة الثقيلة والتركيز على البنية والهيكل، مع إبراز الشكل الهندسي البسيط وخطوط التصميم المستقيمة والواضحة.

شهدت العمارة الأوروبية الحديثة تحولات جوهرية مدفوعة بالثورة الصناعية وتطور المواد، فظهرت تصاميم تستند إلى الخرسانة والحديد والزجاج، مما سمح ببناء منشآت أكثر اتساعًا وارتفاعًا. بينما استندت العمارة الأندلسية إلى المواد الطبيعية كالطوب والخشب والجص، ركزت الحديثة على الأداء التقني والمتانة، دون إغفال الجانب الجمالي في بعض مدارسها. وبالرغم من اختلاف السياقات الزمنية والتقنية، برزت تقاطعات واضحة في النظرة إلى العلاقة بين الإنسان والفضاء المعماري.

تكشف مقارنة العمارتين عن مستويات متعددة من التأثير والتفاعل، فقد ساهمت العمارة الأندلسية في إثراء المفردات البصرية الأوروبية، خصوصًا في إسبانيا، حيث ظهرت تيارات معمارية حديثة استحضرت السمات الأندلسية في واجهاتها وتخطيطاتها الداخلية. ومع أن العمارة الحديثة سعت نحو التجريد والتبسيط، فإنها لم تتجاهل إرث الأندلس، بل استعانت به لإضفاء لمسة إنسانية على التصاميم. ومن خلال هذا التفاعل المستمر، برز “تأثير العمارة الأندلسية على أوروبا” كأحد الجذور التي ساهمت في تشكيل مفاهيم العمارة المعاصرة.

أوجه التشابه في التوازن بين الزخرفة والبساطة

انطلقت العمارة الأندلسية من تصور يدمج الجمال الوظيفي مع البساطة البصرية، فاعتمدت الزخرفة كأداة للتعبير دون أن تسيطر على الهيكل المعماري. برز هذا التوازن في استخدام الأنماط الهندسية والخطوط المتكررة التي زيّنت الأسطح والأسقف والجدران، مع الحفاظ على نقاء المساحات وتوازن الكتل. أوجد هذا النهج شعورًا بالهدوء والتناغم، حيث لم تتعدّ الزخرفة حدود دورها الجمالي، بل خدمت البنية وعززت الإحساس بالانسيابية.

اتجهت بعض تيارات العمارة الأوروبية الحديثة، خصوصًا في بداياتها، إلى تبني مفاهيم مشابهة، حيث تم التعامل مع الزخرفة باعتبارها جزءًا من بنية التصميم وليس عنصراً منفصلاً عنه. لم تلغِ هذه التيارات الزخرفة تمامًا، بل وظفتها بطريقة مدروسة تخدم الشكل والمحتوى معًا. أظهرت هذه المقاربة المشتركة كيف يمكن للزخرفة أن تكون خفيفة على العين لكنها قوية في أثرها، فتمنح المبنى هوية دون إثقاله.

ساهم هذا التوازن في فتح آفاق جديدة في التفكير المعماري، حيث أصبح الجمع بين الزخرفة والبساطة وسيلة لإنتاج عمارة تحمل بعدًا ثقافيًا وإنسانيًا. عبر هذا الالتقاء، ظهر “تأثير العمارة الأندلسية على أوروبا” بشكل ملموس، خاصة في النُهج التي تسعى للربط بين الأصالة والحداثة، وتستفيد من دروس الماضي لتشكيل ملامح الحاضر المعماري.

التأثير المتبادل في المواد وأساليب البناء

اعتمدت العمارة الأندلسية على مجموعة من المواد التقليدية التي جاءت متوافقة مع المناخ والبيئة، مثل الجص والطوب والخشب والبلاط المزجج. ساهم استخدام هذه المواد في خلق بيئة بصرية غنية ودافئة، كما مكنت من تنويع أساليب البناء والتزيين بمرونة واضحة. سمحت التقنيات المحلية بالتجريب في الزخرفة والتنفيذ دون المساس باستقرار البناء أو تقليل جودته، ما أتاح نشوء أنماط معمارية متميزة توازن بين الصنعة والتقنية.

مع تطور العمارة الأوروبية الحديثة، ظهرت مواد جديدة كالحديد والخرسانة والزجاج، والتي أفرزت إمكانيات تصميمية لم تكن ممكنة في السابق. ومع ذلك، لم تتجاهل التيارات المعمارية الحديثة العناصر المستوحاة من الطراز الأندلسي، بل أعادت توظيفها في سياقات معاصرة، وخصوصًا في المدارس التي ظهرت في جنوب أوروبا. برزت هذه التأثيرات في تفاصيل كالأسقف المقوسة، الأقواس الهلالية، والبلاط الملون، ما أضفى طابعًا زخرفيًا مستوحى من الماضي ضمن هندسة حديثة.

عكست هذه العلاقة المتبادلة بين المواد والتقنيات حرص المعماريين الأوروبيين على الجمع بين الأصالة والتجديد. أسهم هذا التفاعل في ترسيخ “تأثير العمارة الأندلسية على أوروبا”، حيث لم يعد التبادل المعماري مجرد نقل شكلي، بل أصبح وسيلة لإعادة صياغة اللغة المعمارية بما يلائم الحاضر دون التخلي عن الجذور.

كيف مهد الطراز الأندلسي لظهور العمارة الحديثة؟

هيأت الخصائص الفريدة للطراز الأندلسي بيئة خصبة للتأثير في الأساليب المعمارية الأوروبية، لا سيما في مراحل التحول نحو الحداثة. ارتكز هذا الطراز على مفاهيم مركزية كالفناء الداخلي، وتوزيع الضوء الطبيعي، وتكامل العناصر الزخرفية مع الهيكل البنائي. أعادت هذه المبادئ تشكيل رؤية المعماريين الأوروبيين تجاه الفضاء المعماري، ودفعتهم إلى إعادة التفكير في كيفية الاستفادة من التراث لإنتاج عمارة معاصرة ذات طابع إنساني وبيئي.

ساهم حضور الطراز الأندلسي في جنوب إسبانيا وغيرها من المناطق الأوروبية في تعزيز فكرة أن العمارة ليست مجرد شكل، بل هي تعبير عن هوية وثقافة وحوار حضاري. اندمجت عناصر هذا الطراز في بعض الأساليب الأوروبية الناشئة، مثل الأسلوب المدجن الجديد، الذي أظهر بوضوح كيف يمكن إحياء الزخرفة الإسلامية ضمن بنية حديثة. عبر هذه التيارات، ظهر “تأثير العمارة الأندلسية على أوروبا” باعتباره مصدر إلهام لا ينضب، يجمع بين التقاليد والابتكار.

مهّد هذا التأثير لتأسيس أرضية مشتركة بين الماضي والمستقبل، حيث اتجهت العمارة الحديثة إلى استلهام التوازن الذي ميّز التصاميم الأندلسية. لم يكن ذلك مجرد استعارة جمالية، بل اختيارًا واعيًا يُعيد الاعتبار للأفكار المعمارية العريقة ضمن منظور حديث، ويعزز من قدرة الفضاء المعماري على التعبير عن القيم الجمالية والعملية في آن واحد.

استمرارية الإرث الأندلسي في العمارة الأوروبية المعاصرة

أخذت العمارة الأوروبية المعاصرة في تبنّي ملامح الطراز الأندلسي بطريقة واعية تنسج بين الموروث الجمالي والتقنيات الحديثة، إذ حافظت على بعض الخصائص البصرية مثل الأقواس الحدوة والزخارف الهندسية في مبانٍ تستخدم الخرسانة والزجاج والمعدن. وشكّل هذا الدمج بين الشكل التقليدي والوظيفة الحديثة أحد أبرز أساليب التعبير عن استمرارية الإرث الأندلسي في أوروبا، لا سيما في إسبانيا وفرنسا وبعض دول جنوب أوروبا التي شهدت فترات تأثير أندلسي تاريخي مباشر. وتزامن هذا التحول مع رغبة لدى المعماريين في العودة إلى هوية بصرية تعكس تاريخ المكان وتحاكي الجذور الثقافية الممتدة، ما جعل الإرث الأندلسي حاضرًا بقوة في المساحات العامة والمشروعات الحضرية الكبرى.

وتواصل هذا الحضور من خلال استلهام نمط الفناء الداخلي أو الحديقة المغلقة، إذ وُظِّف هذا العنصر في تصاميم معاصرة بهدف تعزيز الراحة الحرارية والانفتاح الداخلي مع الحفاظ على الخصوصية، وهو مفهوم يعود إلى العمارة الأندلسية التي كانت توفّق بين التزيين والحلول المناخية الذكية. كما شجّع الطابع الزخرفي المتوازن في التراث الأندلسي على استخدامه كوسيلة للربط بين الحسي والوظيفي في المباني، حيث أدخل بعض المصممين نماذج زخرفية مأخوذة من النقوش القديمة في الأبواب والنوافذ والشرفات، لكن بمعالجات عصرية تستخدم تكنولوجيا القطع بالليزر أو الطباعة ثلاثية الأبعاد.

ولم تقتصر الاستمرارية على البنية المعمارية، بل امتدت إلى المفاهيم الجمالية والمكانية التي تؤطر العلاقة بين الإنسان والمكان، إذ ظهر توجه لتكوين فضاءات داخلية تعزز الإحساس بالهدوء والانعزال عن الضوضاء الخارجية، تمامًا كما في القصبات والبيوت الأندلسية التقليدية. كما ساهم هذا التوجه في إعادة التفكير في الواجهات المعمارية بوصفها عناصر سردية تحمل دلالات حضارية، وليس فقط كغطاء بصري. وهكذا، يتواصل تأثير العمارة الأندلسية على أوروبا من خلال هذا التمازج بين الجذر التاريخي والممارسة التصميمية المعاصرة.

بقاء الطابع الأندلسي في التصميم الأوروبي الحديث

يستمر الطابع الأندلسي في الحضور داخل التصميم الأوروبي الحديث رغم تغير الأساليب والمفاهيم المعمارية، إذ ما زالت الرموز الشكلية مثل الأقواس المزخرفة والأفنية الداخلية تنبض بالحياة في مبانٍ تستخدم مفردات تصميمية حديثة. ويظهر هذا الحضور في كثير من المباني العامة والفضاءات السكنية الراقية التي تسعى إلى استحضار جوهر الطابع الأندلسي دون أن تتقيد بنقله حرفيًا، بل تعيد تأويله وفق متطلبات العصر. كما يبرز هذا التأثير في استخدام الضوء والظل ضمن تركيبات معمارية مستوحاة من المشربيات، أو في طريقة توزيع الفراغات التي تتبع منطق الفتح والانغلاق على غرار البيوت الأندلسية.

ويتجلى بقاء هذا الطابع من خلال التفاعل بين الشكل والوظيفة، إذ لم يعد استخدام العناصر الأندلسية مقتصرًا على التزيين، بل صار أداة لحل مشكلات بيئية وإنشائية، مثل تحسين التهوية الطبيعية أو تقليل الحرارة عبر الفتحات المزخرفة. ويعمد بعض المصممين إلى دمج الزخارف الهندسية داخل مواد حديثة كالخرسانة مسبقة الصب أو الألواح المعدنية، ما يمنح هذه العناصر طابعًا تجريديًا معاصرًا دون أن تفقد ارتباطها الجذري بالهوية الأندلسية. كما تُستخدم هذه الرموز في المساحات التجارية أو الثقافية لتكوين بيئة غنية بصريًا، تستند إلى الذاكرة الجمعية ولكنها في الوقت نفسه تخاطب الحاضر بلغة تصميمية دقيقة.

وتُبرز بعض التصاميم الحديثة الطابع الأندلسي في علاقتها بالمكان والمناخ، حيث يُعاد تفسير مفهوم الحديقة المائية أو النافورة المركزية كعنصر تبريدي يدمج بين الطبيعة والعمارة، تمامًا كما كان الحال في قصر الحمراء أو الزهراء. وتُستثمر هذه العناصر ليس فقط لتوفير الجمال، بل لتحسين جودة الهواء وتوفير بيئة مريحة للساكنين أو الزائرين. وبهذا الشكل، يستمر تأثير العمارة الأندلسية على أوروبا من خلال مشاريع تُعيد إنتاج الجمال التاريخي ضمن قالب عملي يناسب الاحتياجات المعاصرة.

تأثير المدارس الإسبانية المعمارية في القرن العشرين

شكّلت المدارس المعمارية في إسبانيا خلال القرن العشرين نقطة مفصلية في تجديد العلاقة مع التراث الأندلسي، إذ اتخذت من هذا الإرث مصدرًا لإثراء التعبير المحلي في مقابل التيارات الحداثية العالمية. ورغم انفتاح تلك المدارس على الأساليب الحديثة في البناء، فإنها واصلت استخدام الرموز والأنماط المعمارية التي ترسّخت في الفترة الأندلسية، ما أتاح لها تكوين طابع خاص يميز المشهد المعماري الإسباني. كما ساهم هذا التوجه في إبراز البعد الثقافي للتصميم المعماري، بحيث لا يكون خاضعًا فقط للاعتبارات التقنية بل أيضًا للهوية والانتماء الجغرافي.

وتنوعت الاتجاهات داخل هذه المدارس بين من حافظ على السمات الشكلية للأقواس والزخارف، ومن سعى إلى استلهامها في تشكيلات أكثر تجريدية تتماشى مع المعايير المعمارية المعاصرة. وظهرت هذه الروح الجديدة بوضوح في مشاريع البنية التحتية والمعارض الدولية، التي عرضت وجهًا معماريًا يعيد تقديم الإرث الأندلسي من خلال عدسة القرن العشرين. كما أدّت هذه المدارس دورًا مهمًا في تعليم وتكوين أجيال من المعماريين الذين يرون في التراث الأندلسي موردًا حيًا للتجريب والتطوير، وليس فقط تراثًا محفوظًا في الذاكرة.

وبينما تطور الأسلوب المعماري الإسباني في القرن العشرين، ظل تأثير العمارة الأندلسية على أوروبا واضحًا من خلال تلك المشاريع التي حملت لمسات أندلسية ضمن تصميمات تخدم الاحتياجات المعاصرة. وأسهم هذا الدمج بين القديم والحديث في خلق خطاب معماري يجمع بين الأصالة والتجديد، ويُظهر كيف يمكن للهوية التاريخية أن تلعب دورًا في توجيه مستقبل العمارة، لا سيما في البلدان ذات الامتداد الحضاري المتعدد مثل إسبانيا.

رؤية المعماريين المعاصرين لإحياء الجمال الأندلسي

توجّه المعماريون المعاصرون نحو إعادة قراءة الجمال الأندلسي من منظور يتجاوز النقل الحرفي، إلى رؤية تدمج هذا التراث داخل آليات التصميم الرقمي والممارسات البيئية الحديثة. وقد ظهرت في السنوات الأخيرة مشاريع عديدة تتبنى أنظمة واجهات مستوحاة من الزخارف الإسلامية القديمة، لكنها تنفَّذ باستخدام مواد متطورة وتقنيات تصنيع دقيقة. ويتيح هذا التوجه إنتاج مبانٍ تنبض بروح التراث الأندلسي دون أن تتعارض مع المتطلبات التقنية والمناخية للقرن الحادي والعشرين. كما تساعد هذه المشاريع في إعادة تعريف علاقة المعماري بالماضي، بحيث يتحول إلى مصدر إلهام وليس قيدًا على الإبداع.

ويعمل عدد من المعماريين على استخدام الضوء والظل بوصفهما عنصرين جوهريين في التصميم، مُستلهمين في ذلك طريقة تصفية الضوء التي كانت تُستخدم في النوافذ والزخارف الأندلسية. وتُطبّق هذه الفكرة حاليًا في واجهات تُصمّم بنمط زخرفي يسمح بمرور الضوء بطريقة موزونة، تُولّد إيقاعًا بصريًا متغيّرًا يتماشى مع حركة الشمس. وتُستخدم هذه الواجهات في المباني الإدارية والثقافية بوصفها حلًا جماليًا وبيئيًا في آنٍ واحد، ما يدل على استمرار تأثير العمارة الأندلسية على أوروبا بطرق إبداعية.

وفي إطار الاهتمام بالاستدامة، يُعاد توظيف مفاهيم أندلسية تقليدية مثل الفناء المائي أو الجدران المزدوجة لخلق بيئات داخلية مريحة، تُقلّل الاعتماد على التبريد الصناعي. وتُعد هذه الممارسات امتدادًا مباشرًا للفكر الأندلسي الذي كان يدمج بين الجمال والكفاءة، ويبحث عن التناغم بين الإنسان والمحيط. ومن خلال هذا التوجه، يُظهر المعماريون المعاصرون كيف يمكن لإحياء الجمال الأندلسي أن يسهم في تطوير لغة تصميمية جديدة، تحترم الماضي وتخدم المستقبل في آن واحد.

ما الفرق بين الطراز الأندلسي والطراز الموريسكي في أوروبا؟

يُعد الطراز الأندلسي طرازًا أصيلًا نشأ داخل بيئة إسلامية مزدهرة، وتميز باستخدامه للزليج، والأقواس المتشابكة، والفناءات الداخلية. بينما جاء الطراز الموريسكي كتعبير أوروبي متأخر عن هذا الإعجاب، فتمثل في تقليد العناصر الأندلسية داخل القصور والمسارح الأوروبية، مع إدخال تعديلات تتماشى مع الذوق الغربي. وبذلك تحوّل الطراز الموريسكي إلى جسر فني جديد يربط بين الأصالة والتجديد.

كيف أثرت الهندسة الأندلسية في أنظمة التهوية والإضاءة في العمارة الأوروبية؟

اعتمد المعماريون الأندلسيون على التهوية الطبيعية عبر الفناءات والفتحات المدروسة، وعلى توجيه الضوء بذكاء ليخدم الجمال والراحة معًا. لاحقًا، تبنّت أوروبا هذه المفاهيم داخل مبانيها، خصوصًا في مناطق جنوب القارة، حيث وظفت النوافذ المشبكة والفناءات الداخلية لتقليل الحرارة وزيادة الراحة الحرارية. وهكذا أصبح تأثير العمارة الأندلسية على أوروبا ملموسًا في التفاصيل البيئية والتقنية للمباني.

ما دور العمارة الأندلسية في تشكيل الهوية الحضرية لمدن جنوب أوروبا؟

أثّرت العمارة الأندلسية على تكوين الهوية البصرية والحضرية لمدن مثل طليطلة وغرناطة وإشبيلية، حيث انتقلت مفاهيم الفضاء المفتوح والفناء المركزي إلى التخطيط الحضري الأوروبي. كما لعبت دورًا في تنظيم الشوارع والحدائق والمداخل بأسلوب يحاكي الانسجام بين الإنسان والطبيعة. نتيجة لذلك، ظهرت مدن أوروبية تتبنى مبادئ أندلسية في التصميم، ما يعكس عمق تأثير هذا الطراز في تشكيل الشخصية العمرانية للمدن.

وفي ختام مقالنا، يمكن القول أن تأثير العمارة الأندلسية على أوروبا لم يكن عابرًا أو سطحيًا، بل كان تحوّلًا جوهريًا في المفاهيم والأساليب الفنية والهندسية. فقد ساعد هذا الطراز الغني في صياغة هوية معمارية جديدة مُعلن عنها داخل أوروبا، عبر دمج الجمال الروحي والوظيفة العملية في إطار تصميمي متكامل. ولا تزال بصماته حاضرة حتى اليوم، تؤكد على أن الحوار الحضاري قادر على إبداع فن معماري خالد.

تنويه مهم بشأن حقوق المحتوى

جميع الحقوق محفوظة لموقع نَبْض العرب © 2025. يُمنع نسخ هذا المحتوى أو إعادة نشره أو ترجمته أو اقتباس أكثر من 10% منه إلا بإذنٍ خطّي مسبق. لأي استخدام تجاري أو أكاديمي، يُرجى التواصل عبر: info@nabdalarab.com.

ملاحظة: يُسمح بالاقتباس المحدود مع ذكر المصدر ورابط مباشر للمقال الأصلي.