أهم القصور الإسلامية الشهيرة في التاريخ وأسرارها المعمارية

تُعد القصور الإسلامية الشهيرة في التاريخ مرآة حقيقية لعظمة الحضارة الإسلامية، إذ جمعت بين الفن المعماري والوظيفة السياسية والاجتماعية في آنٍ واحد. تنوعت هذه القصور من الأندلس إلى بغداد، ومن القاهرة إلى قرطبة، لكنها اتفقت جميعًا على تمجيد الجمال والتنظيم والرمزية في كل حجر وزخرفة. جسدت هذه المباني هوية الأمة الإسلامية وأكدت على خصوصيتها الثقافية والدينية. وفي هذا المقال، سنستعرض أبرز ملامح هذه القصور من حيث التصميم، والرمزية، والتأثير الفني، مع تسليط الضوء على عناصرها الجمالية وأدوارها المتعددة في إدارة شؤون الدولة.

محتويات

- 1 أهم القصور الإسلامية الشهيرة في التاريخ وما الذي يجعلها مميزة عن غيرها؟

- 2 أبرز القصور الإسلامية الشهيرة في التاريخ في الأندلس

- 3 ما علاقة الطراز المعماري بالهيبة السياسية في القصور الإسلامية؟

- 4 القصور العباسية والفاطمية كنماذج من الشرق الإسلامي

- 5 ماذا تخفي زخارف القصور الإسلامية من رموز ورسائل؟

- 6 كل ما يخص القصور الإسلامية الشهيرة في التاريخ من منظور فني

- 7 لماذا يُعد قصر الحمراء من أهم القصور الإسلامية الشهيرة في التاريخ؟

- 8 هل ما زالت القصور الإسلامية تلهم المعماريين اليوم؟

- 9 ما الذي جعل القصور الإسلامية أكثر تفرّدًا من غيرها؟

- 10 كيف أسهمت العمارة الإسلامية في تطوير تقنيات بناء مستدامة؟

- 11 هل ما زال المعماريون يستلهمون من القصور الإسلامية حتى الآن؟

أهم القصور الإسلامية الشهيرة في التاريخ وما الذي يجعلها مميزة عن غيرها؟

تميّزت القصور الإسلامية الشهيرة في التاريخ بخصائص معمارية وجمالية جعلتها رموزًا خالدة في الحضارة الإسلامية، إذ امتزج فيها الفن بالسلطة والدين بالذوق الرفيع. جاءت هذه القصور لتعبّر عن مكانة الحكام المسلمين وعظمتهم، لكن دون أن تغفل عن التعبير الروحي والمعنوي للحضارة. برز قصر الحمراء في غرناطة كواحد من أبرز المعالم، حيث عكس روعة الفن الأندلسي بما يحتويه من نقوش وزخارف دقيقة، إلى جانب نظامه المائي المتقن الذي يوزع المياه في الساحات بطريقة هندسية فريدة. حافظ هذا القصر على خصوصية التصميم الإسلامي الذي يراعي التناظر والانسجام بين الداخل والخارج، وهو ما جعله من أكثر القصور الإسلامية شهرة وتأثيرًا عبر العصور.

شهدت مدينة الزهراء في قرطبة تشييد أحد أكبر القصور الإسلامية من حيث التخطيط والتفاصيل، إذ بُنيت المدينة بالكامل لتكون قصرًا متكاملاً، يضم مساحات ضخمة مخصصة للإدارة والاستقبال والضيافة، إضافة إلى البساتين وقنوات المياه التي زادت المكان سحرًا وهيبة. كما قدّم قصر المشتى في البادية الشامية مثالًا آخر على التنوع المعماري، إذ تم تصميمه ليكون مرفقًا ملكيًا شتويًا يتميّز بزخارف حجرية هندسية غنية وأقواس أمامية مهيبة. لم تكن هذه القصور مجرد مقرات إقامة، بل مثّلت نماذج متكاملة تعكس ثراء البيئة الإسلامية وتفوقها المعماري والفني.

ظلّت القصور الإسلامية الشهيرة في التاريخ محط اهتمام الباحثين والمهندسين لِما تحمله من أسرار تصميمية، فقد جمعت بين العناصر الجمالية من جهة، والوظيفية من جهة أخرى، ما جعلها تظل مبهرة في كل تفاصيلها. امتلكت تلك القصور القدرة على توظيف العناصر الطبيعية مثل الضوء والماء والفراغ بطريقة تخدم الإنسان وتربطه بجماليات المكان، مما أضفى على هذه المباني طابعًا خالدًا يتجاوز حدود الزمان والمكان.

تاريخ القصور الإسلامية وتطور فنونها المعمارية عبر العصور

بدأت مسيرة القصور الإسلامية منذ العهد الأموي، حيث شكّلت تلك الفترة النواة الأولى لتأسيس فن العمارة القصرية الإسلامية. عمد الأمويون إلى إقامة قصور في المناطق الصحراوية لتعكس مزيجًا من الوظيفة العسكرية والمتعة الملكية، فظهرت نماذج مثل قصر عمرة الذي جمع بين الزخرفة الغنية والتخطيط البسيط. تطورت هذه الفنون في العصر العباسي، حيث استُخدمت مواد أكثر تنوعًا مثل الرخام والخشب الفاخر، وتم بناء قصور فسيحة في بغداد وسامراء لتكون مراكز للحكم والدعوة والعلم. اتجهت العمارة في تلك المرحلة نحو الاهتمام بالبُعد الرمزي، فأصبح القصر يعكس هيبة الدولة وامتدادها الثقافي.

مع انتقال العمارة الإسلامية إلى المغرب والأندلس، شهدت فنون القصور تحولات بارزة تمثلت في إدماج الحدائق والنوافير والمشربيات، ما أضفى على المباني حيوية بصرية وعاطفية. اتخذت قصور الأندلس مساحات داخلية تتميّز بالتناسق والتناظر، كما تم تطويع العناصر الزخرفية لتُبرز الهوية الإسلامية عبر الأشكال الهندسية والكتابات القرآنية. في العصر الفاطمي والمملوكي، اكتسبت القصور طابعًا دفاعيًا أكثر صرامة مع بقاء الزخرفة حاضرة في الأجزاء الداخلية، وبرزت ملامح العمارة الحربية والفنية في آنٍ واحد. أما في العصر العثماني، فقد تطوّرت العمارة القصرية إلى استخدام مكونات جديدة أكثر تنوعًا، مع التركيز على الفخامة في الواجهات والقباب والزخارف متعددة الألوان.

واكب تطور القصور الإسلامية المسارات السياسية والاجتماعية للدول الإسلامية المختلفة، إذ تأثرت التصميمات بالبيئة والموقع الجغرافي والمعتقدات. لم يكن هذا التطور عشوائيًا، بل خضع لتراكم معرفي طويل نابع من التفاعل بين الثقافات والأنماط المعمارية، وهو ما منح القصور الإسلامية طابعًا خاصًا حافظ على استمراريته، ليُشكّل في النهاية أحد أعمدة التراث الفني الذي تفتخر به الحضارة الإسلامية.

الخصائص الجمالية والهندسية في تصميم القصور الإسلامية

تفرّدت القصور الإسلامية بتصميمات جمعت بين الدقة الهندسية والبُعد الجمالي بطريقة منسجمة، فعكست كل زاوية فيها فلسفة متكاملة للعيش والتعبير عن الهوية الإسلامية. قامت العمارة القصرية الإسلامية على مبادئ التناظر والتوازن بين الفراغات، حيث يتم تقسيم المساحات بعناية لضمان انسياب الضوء والهواء، مما يمنح الداخل شعورًا بالراحة والانسجام. لم تُستخدم الزخارف بشكل عشوائي، بل خضعت لنظام رياضي دقيق، يجعل الأشكال المتكررة تشكّل لوحات فنية ترتكز على الأشكال الهندسية والنباتية والخط العربي، وكلها عناصر تُعيد تشكيل المفهوم الجمالي في الإسلام.

حرص المعماريون على دمج العناصر الطبيعية ضمن التخطيط الداخلي، فظهرت الأفنية المفتوحة والنوافير كمكونات أساسية تعكس الرابط بين الإنسان والبيئة. كما تم استخدام الأقواس والمقرنصات والأسقف الخشبية المزخرفة لخلق إيقاع بصري متناسق داخل القاعات، بالإضافة إلى الاعتناء بالتفاصيل الصغيرة مثل النوافذ المعشقة بالزجاج الملوّن والمشربيات التي تُدخل الضوء وتُحافظ على الخصوصية. أضفت هذه التفاصيل طابعًا من الألفة والصفاء على المكان، مما جعله أكثر من مجرد مقر للعيش، بل تجربة حسية وروحية متكاملة.

ساهمت هذه الخصائص في جعل القصور الإسلامية الشهيرة في التاريخ تعبيرًا فنيًا شاملًا، يعكس فلسفة معمارية تنظر إلى البناء بوصفه وسيلة لخلق التوازن بين المادة والمعنى، وبين الوظيفة والزينة. تواصلت هذه الرؤية عبر العصور، لتؤكد أن الجمال في القصر الإسلامي لم يكن ترفًا بل ضرورة تنبع من منظومة فكرية تؤمن بأن الجمال مرآة للروح.

الفرق بين القصور الإسلامية والمساجد والقصور الغربية

تميّزت القصور الإسلامية ببنية وظيفية وجمالية تختلف بشكل واضح عن كل من المساجد والقصور الغربية، إذ كان لكل نوع من هذه المباني هدف خاص ينعكس مباشرة على أسلوب تصميمه ومحتواه الداخلي. ركّزت المساجد على الجانب الروحي، فجاءت فراغاتها خالية من المظاهر الدنيوية، حيث اقتصرت على المحراب والمئذنة والساحات المكشوفة دون إضافة عناصر ترفيهية أو سكنية. بينما توجّهت القصور الإسلامية إلى الجمع بين الجمال والاستخدام اليومي، فاحتوت على غرف استقبال ومرافق معيشة وحدائق داخلية، وعكست بذلك صورة متكاملة عن الحياة الحاكمة الإسلامية.

على النقيض، اتخذت القصور الغربية طابعًا مختلفًا في التخطيط والبناء، حيث برزت الواجهات الخارجية الضخمة والتفاصيل الكلاسيكية كوسيلة لإظهار القوة والثروة. غالبًا ما تم التركيز في القصور الأوروبية على الفخامة الخارجية من خلال الأعمدة العملاقة والسلالم الرخامية والزينة الباروكية، بينما اعتنت القصور الإسلامية بجماليات الداخل عبر الزخارف الدقيقة وتناغم الألوان والهندسة المستوحاة من الفلسفة الإسلامية. لم تتوقف الفروقات عند الشكل، بل شملت أيضًا مواد البناء، حيث اعتمدت القصور الإسلامية على الطين والخشب والجص، مما أتاح مرونة أكبر في تشكيل الزخارف.

اختلفت كذلك علاقة القصر بمحيطه، ففي حين سعت القصور الغربية إلى الانفصال عن البيئة عبر الحواجز والمداخل الرسمية، اندمجت القصور الإسلامية مع الطبيعة من خلال الحدائق والأفنية المفتوحة والماء الجاري. هذا التباين يعكس اختلاف الرؤية الحضارية، حيث نظر المسلمون إلى القصر باعتباره امتدادًا للعيش الروحي والاجتماعي، لا مجرد مظهر للترف. نتيجة لذلك، حافظت القصور الإسلامية الشهيرة في التاريخ على مكانة فريدة، إذ قدّمت نموذجًا متكاملًا للعمارة التي تخدم الإنسان وتعكس القيم الثقافية والدينية في كل ركن من أركانها.

أبرز القصور الإسلامية الشهيرة في التاريخ في الأندلس

جسّدت الأندلس واحدة من أكثر البيئات غنىً وابتكارًا في تاريخ العمارة الإسلامية، إذ برزت فيها مجموعة من القصور التي أصبحت رموزًا خالدة في الحضارة الإسلامية. حملت القصور الإسلامية الشهيرة في التاريخ في هذا الإقليم طابعًا مميزًا تمثل في انسجام التصميم الهندسي مع الخصوصيات البيئية والثقافية للمنطقة. ظهرت هذه القصور كمراكز للحكم ومقرات للسكن الفاخر، واحتضنت نشاطات إدارية وفنية وروحية داخل مساحات متقنة من حيث التخطيط والزخرفة. تنوعت هذه القصور بين قصر الحمراء في غرناطة الذي شكّل قمة العمارة النصريّة، وقصر الجعفرية في سرقسطة الذي جمع بين الطابع الدفاعي والزخرفة الأندلسية، وقصور قرطبة التي عكست بداية المسار العمراني للحضارة الإسلامية في شبه الجزيرة الإيبيرية.

اندمجت في هذه القصور عناصر مثل الماء والحدائق والأروقة المزخرفة والقباب المشغولة، ما أضفى على المكان أبعادًا جمالية وروحانية جعلت الزائر يشعر وكأنه ينتقل في عوالم فنية متعددة. تميّزت هذه المباني بالاهتمام بالتفاصيل الدقيقة مثل النقوش القرآنية والزخارف الهندسية والنباتية التي تكررت بنظام متوازن يعبّر عن رؤية معمارية واعية. عبّرت القصور أيضًا عن الفخامة من دون إسراف، وحافظت في الوقت نفسه على وظائفها اليومية التي تخدم الحاكم والمجتمع المحيط به.

أسهمت هذه القصور في ترسيخ ملامح العمارة الإسلامية الكلاسيكية، ليس فقط من حيث الشكل، بل أيضًا من حيث المنهج في التخطيط والاستفادة من العناصر الطبيعية. ولهذا، لم تُعتبر القصور الأندلسية مجرد مبانٍ فاخرة، بل تحوّلت إلى رموز للهوية الثقافية والدينية والسياسية، وامتد تأثيرها إلى تصاميم القصور في شمال إفريقيا والشرق الإسلامي، مما جعلها من أبرز معالم القصور الإسلامية الشهيرة في التاريخ وأكثرها تأثيرًا في تشكيل المفهوم الجمالي للعمارة الإسلامية.

قصر الحمراء في غرناطة جوهرة العمارة الإسلامية

برز قصر الحمراء كواحد من أهم معالم الحضارة الإسلامية في الأندلس، حيث جمع بين الفن والسلطة في إطار معماري يعبّر عن ذروة الإبداع الأندلسي. بدأ بناء القصر في القرن الثالث عشر تحت حكم بني نصر، وواصل تطوره ليصبح مجمعًا معماريًا متكاملًا يضم قصورًا وساحات وحدائق تنساب المياه خلالها بطريقة هندسية مدروسة. تميّز تصميم الحمراء بالتناظر والدقة في توزيع الفراغات، فظهر كمجموعة متصلة من القاعات والأروقة تحيط بها البساتين والنافورات، ما ساعد على خلق بيئة داخلية معتدلة تجمع بين الجمال والراحة.

عكست الزخارف المستخدمة في جدران وأسقف القصر مستوى فنيًا راقيًا، حيث استخدمت النقوش الهندسية والنباتية إلى جانب الخط العربي في تزيين المساحات، مع إبراز مفاهيم روحية مستوحاة من العقيدة الإسلامية. احتلت ساحة الأسود مكانة محورية داخل المجمع، إذ صممت بشكل يبرز براعة التوزيع الهندسي وتكامل العناصر الجمالية مع البنية الوظيفية، ما جعلها رمزًا لفلسفة العمارة الإسلامية في الأندلس. أظهرت القباب المقرنصة والأسقف المزينة بالخشب المحفور عمقًا في الحس الفني المرتبط بالمكان.

تفاعل الضوء والظل داخل القصر بصورة فريدة، إذ استُخدمت الفتحات والواجهات المشغولة لتوليد إضاءة طبيعية تضيف إلى الزينة بُعدًا حسيًا. حافظ الحمراء على وظيفة القصر الملكي، لكنه تجاوز هذه الوظيفة ليصبح نموذجًا معماريًا يحتذى به في المشرق والمغرب. وبفضل هذه الخصائص، تحوّل الحمراء إلى مرجع أساسي عند الحديث عن القصور الإسلامية الشهيرة في التاريخ، بما يحمله من أسرار معمارية وفنية تعبّر عن تلاقح بين الجمال والفكر والتاريخ.

الأسرار الهندسية في قصر الجعفرية بمدينة سرقسطة

جسّد قصر الجعفرية في سرقسطة نموذجًا فريدًا لفن العمارة الإسلامية الدفاعية والمدنية، إذ تمكّن من الجمع بين المظهر العسكري الصارم والزخرفة الراقية التي ميّزت الطراز الأندلسي. شُيّد القصر في القرن الحادي عشر خلال عهد بني هود، فجاء تصميمه محاطًا بأسوار قوية وخندق عميق، ليؤدي وظيفة دفاعية متكاملة ضمن سياق سياسي مضطرب. رغم هذا الطابع العسكري، لم يُهمل الجانب الجمالي، بل ظهر القصر كأحد الأمثلة القليلة التي جمعت بين التحصين والدقة الزخرفية.

اعتمد تخطيط القصر على فناء مركزي تتوزع حوله القاعات، مما أتاح تهوية جيدة وإنارة طبيعية مدروسة، مع الحفاظ على خصوصية المكان. تميزت الأقواس المستخدمة داخل القاعات بتعدد الفصوص وتكرارها بشكل يحقق توازنًا بصريًا ينقل إحساسًا بالاتساع والتناغم. استخدمت مواد البناء المحلية كالجبس والخشب، وتمت معالجتها بطريقة تعكس مهارة الصناع المسلمين في تطويع الخامات لإبراز الزخرفة بأقل تكلفة. ظهرت الزخارف الجصية بنقوش هندسية ونباتية، إلى جانب استخدام الخط العربي لإضفاء بعد ديني ورمزي على الجدران.

هيمنت الوظيفة التنظيمية الدقيقة على تفاصيل القصر، فتم توزيع المساحات وفق تسلسل منطقي يخدم الحاكم ويؤمن الحركة الداخلية بسهولة، دون المساس بجمال المكان. أظهر القصر قدرة العمارة الإسلامية على التكيّف مع الظروف السياسية دون التخلي عن المبادئ الجمالية والفنية. لهذا اعتُبر قصر الجعفرية إضافة مهمة إلى القصور الإسلامية الشهيرة في التاريخ، ليس فقط لطابعه المحلي، بل لكونه يعكس تطورًا حقيقيًا في المفهوم الهندسي للفن القصر في الأندلس.

كيف ساهمت الأندلس في ترسيخ ملامح القصور الإسلامية الكلاسيكية؟

شكّلت الأندلس بيئة مثالية لتطور فنون القصور الإسلامية، بفضل تفاعلها مع المؤثرات الثقافية المتنوعة واحتضانها لممالك إسلامية متتالية جعلت من القصر مركزًا للحكم والحياة اليومية والتمثيل الرمزي. قدّمت الأندلس أنماطًا معمارية جديدة تمثلت في الاهتمام بالحدائق الداخلية، واستخدام الماء كعنصر محوري في تصميم الساحات، وتكثيف الزخارف التي تتنوّع بين الهندسية والنباتية والنقوش الكتابية. اعتمدت هذه الخصائص على مبادئ واضحة تنطلق من فلسفة التوازن بين الجمال والوظيفة، فساهمت في ترسيخ صورة القصر الإسلامي كمساحة متعددة الأبعاد.

برزت الأندلس في تطويع الطبيعة ضمن محيط القصر، حيث صُممت الأفنية المفتوحة لتوفير التهوية والتبريد، في حين عملت الأقواس والمقرنصات على تعزيز الانسجام المعماري بين أجزاء المبنى. تمثّل تأثير الأندلس أيضًا في توزيع المساحات حول محاور مركزية، ما مكّن من تنظيم الحركة داخل القصر دون التضحية بالجماليات البصرية. أسهمت العناصر الفنية في تأكيد الهوية الإسلامية، سواء من خلال استخدام الخط الكوفي في الزخرفة أو من خلال تكرار الأنماط الهندسية التي تحمل رموزًا دينية وفكرية.

امتد تأثير القصور الأندلسية ليشمل العمارة الإسلامية في مناطق مثل المغرب وتونس وحتى الشام، حيث اقتبست منها مفاهيم التخطيط والتنظيم والزخرفة. بهذا التفاعل، استطاعت الأندلس أن تضع الأساس لما أصبح يُعرف لاحقًا بالقصور الإسلامية الكلاسيكية، من خلال رؤية معمارية تقوم على التوازن بين الروح والوظيفة. ونتيجة لذلك، حافظت القصور الإسلامية الشهيرة في التاريخ التي نشأت في الأندلس على مكانتها كنماذج معمارية مرجعية تعبّر عن الإبداع الفني الإسلامي في أبهى صوره.

ما علاقة الطراز المعماري بالهيبة السياسية في القصور الإسلامية؟

شكّل الطراز المعماري للقصور الإسلامية أداة رمزية فعالة لنقل مفاهيم القوة والهيمنة، إذ أظهرت عناصره المختلفة حضور الدولة والمكانة الرفيعة للحاكم من خلال التفاصيل البصرية والمساحات الواسعة. عبّرت المداخل الضخمة والأفنية المفتوحة عن سيطرة الدولة ورغبتها في فرض الهيبة حتى قبل دخول الزائر إلى الداخل، بينما وفّرت النقوش الجدارية والزخارف الهندسية خلفية مرئية تعزز الصورة الرمزية للنظام الحاكم. ساعد التناظر الهندسي ودقة البناء في إضفاء طابع من التوازن والقوة، وهو ما جعل التصميم يتجاوز الجمال إلى التعبير السياسي.

اتخذت المواد المستخدمة في البناء دلالات رمزية أيضًا، فمثّلت الأحجار الكريمة والأخشاب النفيسة والخزف المزجج ثروة الدولة وقدرتها على التحكم في الموارد. دمجت التصميمات بين المكونات الجمالية والرمزية مثل الحدائق الداخلية والنافورات التي ترمز إلى الرخاء والتنظيم، في حين حافظ التوزيع المكاني على إبراز الحاكم في قلب المركز الهندسي للبناء. أثبت هذا التوظيف الواعي للعناصر أن القصور الإسلامية الشهيرة في التاريخ كانت أكثر من مجرد مساكن، بل تجسيدًا مرئيًا لهوية الدولة وهيبتها السياسية.

تأثير الخلفاء والسلاطين في تخطيط القصور

ارتبط تخطيط القصور الإسلامية برؤية الخلفاء والسلاطين الذين وجّهوا بناءها بما يخدم أهدافهم السياسية والاجتماعية والدينية. عمد الحكام إلى اختيار مواقع استراتيجية تطل على الأنهار أو تحيط بها الأسوار المرتفعة لتأمين الحماية وإبراز السلطة. رُتّبت المساحات الداخلية بما يتماشى مع مراتب المجتمع، فوُضعت قاعات العرش في قلب القصر وخصصت أماكن استقبال فخمة للوفود الدبلوماسية، بينما أُبعدت المرافق الخدمية إلى الأطراف بما يحفظ النظام الداخلي.

حرص السلاطين على تكليف أفضل الحرفيين والمهندسين في عصرهم بتشييد القصور، وغالبًا ما حملت الزخارف والكتابات أسماءهم وشعارات حكمهم. ساهم هذا التدخل المباشر في تشكيل هوية معمارية خاصة بكل عصر أو دولة، فظهر اختلاف واضح بين الطراز الأموي والعباسي والفاطمي والمملوكي. منح هذا التفاعل بين السلطة والعمارة القصور الإسلامية طابعًا يتجاوز الجانب الوظيفي، ليصبح تخطيط القصر نفسه ترجمة لرؤية الحاكم وشخصيته السياسية.

كيف عكست القصور الإسلامية القوة والسلطة؟

جسّدت القصور الإسلامية مفاهيم القوة والسلطة من خلال ضخامتها وتناسقها، إذ لعبت الأحجام الكبيرة للمباني والمساحات المفتوحة دورًا في التأثير النفسي على الزائر. عبّر التصميم الداخلي عن التنظيم والسيطرة، فقد خُططت القاعات لتكون متصلة بهندسة دقيقة تسمح برؤية واضحة وتمرير الضوء، مما يمنح الشعور بالشفافية والهيمنة في آنٍ واحد. عززت العناصر الزخرفية هذا التأثير، من خلال النقوش التي تضمنت آيات قرآنية تؤكد شرعية الحكم وتعكس ارتباط السلطان بالقيم الدينية.

أضافت المداخل المهيبة والقباب العالية طابعًا رمزيًا يشير إلى السمو والقوة، بينما ساعد استخدام المواد الفاخرة كالمرمر والجص والخشب المطعّم في توصيل رسائل عن الثروة والازدهار. أُدرجت الباحات المزودة بالماء والحدائق كرمز للتنظيم والتناغم مع الطبيعة، ما يدل على قدرة الحاكم على فرض النظام على جميع مستويات الحياة. ساهم هذا التكامل بين الوظيفة والشكل في ترسيخ صورة القصر كأداة للتأثير السياسي والهيمنة البصرية، وهو ما يظهر جليًا في القصور الإسلامية الشهيرة في التاريخ.

وظائف سياسية وإدارية داخل القصر الإسلامي

تعدّدت الوظائف السياسية والإدارية للقصور الإسلامية، إذ لم تقتصر على السكن بل تجاوزته لتشمل مختلف جوانب الحكم والإدارة. خُصّصت مساحات للقضاء والفتوى واستقبال الرعية، إلى جانب قاعات مخصصة للاجتماعات الرسمية والمراسلات الدبلوماسية. وُضعت المكاتب الإدارية والدواوين قرب قلب القصر، مما سهل الاتصال بين السلطان ومساعديه وضمن سلاسة سير الأمور.

توزعت غرف الحرس والمرافق الخدمية بشكل مدروس يراعي الحماية والخصوصية، في حين تم تهيئة المساحات لإقامة الاحتفالات والمناسبات الرسمية داخل حدود القصر. صمّمت مخازن الأغذية والمياه لتوفير الاستقلال الذاتي لفترات طويلة، وهو ما أضفى على القصر طابع الحصن والمنظومة المتكاملة. شكّلت هذه الوظائف منظومة متداخلة جعلت من القصر مركزًا إداريًا وسياسيًا متكاملاً، يعكس بناؤه هندسيًا البنية التنظيمية للدولة، مما عزز مكانته ضمن القصور الإسلامية الشهيرة في التاريخ.

القصور العباسية والفاطمية كنماذج من الشرق الإسلامي

مثّلت القصور العباسية والفاطمية نماذج معمارية فريدة في الشرق الإسلامي، حيث عكست كل منها فلسفة حكم وهوية دينية متباينة، إلا أنها التقت في تقديم صيغة عمرانية متكاملة تجمع بين السلطة والجمال والوظيفة. اتجه العباسيون إلى إنشاء قصور ضخمة تمثل امتدادًا لهيبة الدولة المركزية، بينما سعى الفاطميون إلى ترسيخ حضورهم السياسي والديني من خلال عمارة تحمل رمزية شيعية واضحة. حملت هذه القصور خصائص معمارية متقدمة من حيث التقسيم الداخلي، واستخدام المساحات الواسعة، وتنظيم الحركة بين القاعات الرسمية والوحدات السكنية.

اتسمت هذه القصور باستخدام المواد المحلية بتقنيات راقية، فبرز الرخام المنقوش والخشب المحفور والجبس المزخرف كعناصر أساسية، كما استخدمت المآذن والمساجد المرافقة للدلالة على سلطة دينية متصلة ببنية الحكم. ساهمت الزخارف الخطية والهندسية في تأكيد هوية الدولة وإبراز تفوّقها الثقافي. بذلك ساعدت هذه القصور في تشكيل جانب من شخصية الدولة الإسلامية، حيث لم تعد مجرد مسكن للحاكم، بل مركزًا سياسيًا وإداريًا وثقافيًا، ومن هنا نشأت أهم القصور الإسلامية الشهيرة في التاريخ كرموز متكاملة للحضارة في عصورها المزدهرة.

القصر العباسي في سامراء العمارة الرمزية للعصر الذهبي

عكست القصور العباسية في سامراء ذروة التطور المعماري في العصر الذهبي للدولة العباسية، حيث جاء تخطيطها معبرًا عن قوة الدولة وتنظيمها الداخلي وهيبتها السياسية. مثّل الموقع الجغرافي لسامراء عنصرًا استراتيجيًا، إذ اختير بعناية لبناء مدينة كاملة تتوسطها قصور ضخمة تخدم مختلف الوظائف السياسية والإدارية. جاء القصر بتصميم مهيب اعتمد على توزيع محوري للمباني، مع قاعات واسعة تحيطها أروقة مفتوحة وأفنية منظمة تتيح التنقل السلس بين الوحدات المختلفة.

تميّزت واجهات القصر بزخارف هندسية دقيقة ونقوش خطية تحمل طابعًا دينيًا ورسميًا، ما يعكس الارتباط بين العمارة والسلطة الدينية والسياسية في ذلك الوقت. استخدمت المواد بعناية لإبراز الثراء، فانتشرت عناصر الزخرفة المصنوعة من الجص والخشب المنقوش، إلى جانب الأعمدة الضخمة والأسقف المزينة التي منحت القصر طابعًا احتفاليًا. مثّلت هذه العناصر معًا بنية متكاملة تتجسد فيها قيم التوازن والتراتبية والسيطرة، وهو ما جعل هذه القصور من أبرز الأمثلة على القصور الإسلامية الشهيرة في التاريخ، نظرًا لما حملته من دلالات رمزية قوية تؤرخ لمكانة الدولة العباسية في أوج ازدهارها.

القصر الفاطمي في القاهرة معمار القوة والهوية الدينية

أقام الفاطميون في القاهرة سلسلة من القصور التي حملت في تصميمها دلالات سياسية ودينية عميقة، إذ ارتبطت هذه العمارة بمكانة الدولة الفاطمية كمركز للحكم الشيعي الإسماعيلي. تم اختيار مواقع القصور بعناية ضمن النسيج الحضري للمدينة، لتكون على مقربة من المساجد والمراكز العلمية، مما أضفى على المكان طابعًا مزدوجًا يجمع بين الرسمي والروحي. تميز القصر الفاطمي بتخطيط هندسي محكم، تداخلت فيه ساحات الاستقبال مع قاعات الحكم وغرف الإقامة، ما منح القصر مرونة وظيفية عالية ضمن بنية متناسقة.

جاءت الزخارف لتؤكد الهوية الفاطمية، حيث استخدمت النقوش الكوفية والرموز العقائدية لتزيين الجدران والأقواس، كما اعتمد المعماريون على استخدام مواد البناء المحلية مع إدخال عناصر تزيينية غنية، كالرخام المنقوش والخشب المعشّق. عكست هذه العناصر رؤية الدولة في تعزيز حضورها الرمزي والمعنوي، إذ لم يقتصر القصر على كونه مقرًا إداريًا، بل تحول إلى مركز ثقافي وديني يؤثر في محيطه. لهذا حجزت القصور الفاطمية مكانة بارزة ضمن القصور الإسلامية الشهيرة في التاريخ، حيث مثّلت نموذجًا مميزًا لتداخل العمارة مع الفكر السياسي والديني في آنٍ واحد.

دور القصور الإسلامية في الحياة اليومية بالعواصم القديمة

مارست القصور الإسلامية في العصور القديمة أدوارًا متعددة تجاوزت حدود السكن الملكي، لتتحول إلى محاور تنظيمية في العواصم الكبرى، حيث دمجت بين الحياة السياسية والثقافية والدينية في فضاء معماري واحد. استوعبت هذه القصور مراكز الإدارة والحكم والاحتفالات الرسمية، كما شملت المرافق الخدمية اللازمة للحياة اليومية كالمطابخ والمخازن والحمامات، ما جعلها وحدات شبه مستقلة تخدم جميع احتياجات الحاكم ومرافقيه. أُدرجت المجالس العلمية وقاعات المداولات ضمن بنية القصر، لتصبح مركزًا لإنتاج القرار والمعرفة في آنٍ واحد.

ارتبط سكان العواصم بهذه القصور من خلال مواسم الأعياد والاحتفالات العامة التي كانت تُقام في ساحاتها، ما جعلها رمزًا للهوية الاجتماعية والسياسية للدولة. ظهرت وظيفة القصر كذلك في استقبال الوفود وتوقيع المعاهدات، مما منحه بعدًا دبلوماسيًا يعزز من مركزه في النظام الدولي آنذاك. عبرت هذه القصور عن التوازن بين الوظيفة اليومية والرمزية السياسية، فشكلت بيئة ديناميكية تضم أنماطًا متعددة من التفاعل الاجتماعي والثقافي، وهو ما رسّخ حضورها في الذاكرة التاريخية كأمثلة بارزة على القصور الإسلامية الشهيرة في التاريخ.

ماذا تخفي زخارف القصور الإسلامية من رموز ورسائل؟

جاءت زخارف القصور الإسلامية لتعكس عمقًا رمزيًا يتجاوز حدود الجمال السطحي، فكل عنصر زخرفي حمل دلالة خاصة تتصل بالفكر الديني والنظام الكوني والسلطة السياسية. استُخدمت الأشكال الهندسية لتجسيد مفاهيم مثل التناسق واللانهاية، مما عكس تصورًا فلسفيًا حول النظام الإلهي المتكامل. وعبّرت النقوش النباتية عن وفرة الطبيعة وخصوبة الجنان الموعودة، بينما وظفت العبارات القرآنية والخط العربي لإضفاء طابع مقدس يمنح المكان شرعية روحية. وبفضل هذا التداخل بين الرمز والمعنى، أصبحت الزخارف وسيلة غير مباشرة للتواصل بين السلطة والحاضرة والمعتقد.

تكررت هذه العناصر في القصور بترتيب مدروس يربط بين التصميم الداخلي والعقيدة التي يمثلها الحاكم، حيث لم يكن أي نقش أو زخرفة عشوائيًا، بل موضوعًا بعناية ضمن منظومة تحمل رسائل واضحة. سعت هذه المنظومة الزخرفية إلى بناء بيئة تعكس الهيبة والرقي، دون أن تنفصل عن البعد الديني أو الفلسفي. ولهذا ارتبطت القصور الإسلامية الشهيرة في التاريخ بهذه اللغة البصرية المعقدة، التي نسجت عالمًا متكاملًا من الإشارات والمعاني داخل الجدران الحجرية الصامتة.

الزخرفة الهندسية والخط العربي في تزيين القصور

احتلت الزخرفة الهندسية والخط العربي مكانة محورية في تزيين القصور الإسلامية، حيث جمعت بين الجمال الرياضي والدلالة الروحية بطريقة مدهشة. تمحورت الزخرفة الهندسية حول تكرار الأشكال والأنماط المتداخلة، ما خلق إحساسًا بالاتساق والتناغم يعكس مفاهيم التوازن في الكون، بينما أضفى استخدام الخط العربي بآيات قرآنية وطرازات كوفية أو ثلثية بعدًا معنويًا يجعل من الجدار أداة تعبير روحي. التقت هذه العناصر داخل القصر لتخلق لغة بصرية متكاملة تعكس هوية الإسلام ومكانة الحاكم.

توزعت هذه الزخارف على الأسطح الداخلية والخارجية بمهارة، فظهر بعضها في القباب، والبعض الآخر في الممرات أو المحاريب، مما ساهم في إبراز التسلسل المعماري. وجاء تداخل الخطوط والأشكال ليكوّن شبكة رمزية تحاكي الدقة والتكرار، كما قدّم إحساسًا بالحركة والعمق دون الحاجة إلى تماثيل أو صور. تحولت هذه العناصر إلى مكوّن ثابت في العمارة الإسلامية، ما جعلها سمة أساسية داخل القصور الإسلامية الشهيرة في التاريخ التي ما زالت تقف كشواهد على التلاقي بين الفن والدين والمعرفة.

الرسائل الرمزية خلف النقوش النباتية والزخارف المجردة

شكّلت النقوش النباتية والزخارف المجردة في القصور الإسلامية وسيلة لإيصال مفاهيم رمزية مرتبطة بالحياة والطبيعة والمعتقد. استُخدمت أوراق العنب وزهور اللوتس وأغصان النخيل ضمن تكوينات زخرفية تعكس رمزية الخصوبة والتجدد والجنة، بينما عبّرت الأشكال المجردة المتكررة عن مبدأ التوحيد الذي يشكّل أساس الفكر الإسلامي. امتدت هذه الزخارف لتغطي مساحات متنوعة داخل القصر، من الجدران إلى الأقواس والمشربيات، لتمنح كل جزء من المكان وظيفته التعبيرية الخاصة.

عكست هذه النقوش مستوى عالٍ من التجريد البصري، حيث استطاعت أن تعبّر عن محتوى عقائدي وثقافي من خلال أنماط لا تحتوي على كائنات حية، امتثالًا للفهم الإسلامي للفن. اندمجت هذه الزخارف مع حركة الضوء في المكان، فأصبحت تتبدل حسب الزاوية والوقت، مما أضفى ديناميكية شعورية على الفضاء. وبهذا لعبت دورًا مزدوجًا، فجمالها لم يكن منفصلًا عن رمزيتها، وهو ما عزز من قيمة القصور الإسلامية الشهيرة في التاريخ كمراكز للفن الرمزي المتعدد الأبعاد.

كيف خدمت الزخارف المعمارية الغرض الجمالي والديني؟

أسهمت الزخارف المعمارية في القصور الإسلامية في تحقيق توازن فريد بين الغرض الجمالي والوظيفة الدينية، إذ لم يكن وجودها مجرد ترف بصري، بل جاء ليعكس مضمونًا يرتبط بالعقيدة والحياة الروحية. تفاعلت الزخارف مع البناء بشكل ينسجم مع الإضاءة الطبيعية والفراغ الداخلي، مما أضفى على المكان طابعًا تأمليًا وسمح للمقيم أو الزائر بالشعور بالسكون والانجذاب إلى الأبعاد المعنوية في التصميم. اختيرت العبارات القرآنية بعناية لتتوافق مع نوعية القاعة أو الغرفة، فكانت كل كلمة تمثّل رسالة موجهة في سياق مكاني محدد.

دعمت هذه الزخارف الشعور بالهيبة المرتبطة بالمكان، فساهمت في تأكيد مكانة الحاكم وربط سلطته بالإرادة الإلهية، بينما شكّلت في الوقت نفسه خلفية فنية تعكس ذوقًا رفيعًا ووعيًا معماريًا عاليًا. جعل هذا التمازج من الزخرفة وسيلة لتكريس حضور الدولة الإسلامية كمجتمع منظم يقوم على العقيدة والجمال، وهو ما ظهر جليًا في القصور الإسلامية الشهيرة في التاريخ التي حملت في تصميمها توازنًا بين الوظيفة والرسالة، وبين الدين والفن.

كل ما يخص القصور الإسلامية الشهيرة في التاريخ من منظور فني

جاءت القصور الإسلامية بتصميمات تعكس تفاعلًا فنيًا عميقًا بين الجمال المعماري والهوية الثقافية، فقد دمجت بين الأبعاد الجمالية والرمزية في بناء فريد يتجاوز مجرد الوظيفة. شكّل توزيع الفراغات الداخلية وتنظيم الأفنية والقباب والمداخل توازنًا بصريًا يعكس مفاهيم الانسجام والوحدة، بينما ساعدت المواد المستخدمة كالخشب المنقوش والجص المزخرف على خلق بيئة فنية تغني الحواس وتلهم الفكر. امتازت القصور بالقدرة على تحويل كل عنصر معماري إلى عنصر تعبيري يعكس رؤية الدولة وقيمها الدينية والاجتماعية.

تجلى هذا المنظور الفني في اعتماد الزخارف كأدوات تواصل غير لفظي، حيث استخدمت النقوش الهندسية والكتابات القرآنية لتزيين الجدران والأسقف بطريقة تحقق التكرار والتناظر، في حين دعمت الإضاءة الطبيعية قيمة الفضاء المعماري من خلال انكسارات الضوء والظل. وبهذا أصبح الفن في القصور الإسلامية لغة متكاملة تعبّر عن السلطة والتقوى والجمال، وهو ما يجعل القصور الإسلامية الشهيرة في التاريخ نماذج معمارية فنية تستحق الدراسة والتأمل من منظور يدمج المعنى بالشكل.

تأثير العمارة الفارسية والبيزنطية في تصميم القصور

أثّر التفاعل الحضاري الواسع الذي خاضته الدولة الإسلامية منذ بداياتها في تشكّل فن القصور وتطور بنيتها المعمارية، وكان للعمارة الفارسية والبيزنطية دور محوري في إثراء هذا النمط. استلهم المعماريون المسلمون من الطراز الفارسي أنظمة القباب الواسعة والتخطيط المحوري للأفنية المركزية، كما استفادوا من مهارات الفرس في الزخرفة الطوبية وبناء الهياكل الكبرى التي تحتمل التوسع الزمني. أسهم هذا التمازج في إنتاج تصميمات أكثر تنوعًا استوعبت عناصر الزينة والعناصر الهيكلية ضمن بنية موحدة.

في الوقت نفسه، نقلت العمارة البيزنطية مفاهيم جديدة إلى فضاء القصور الإسلامية، كاستخدام القباب الضخمة ذات الدعائم المركزية والأعمدة الرخامية المستديرة، إضافة إلى الواجهات ذات الإيقاع البصري المنتظم. اندمجت هذه الخصائص تدريجيًا في تصاميم القصور دون أن تطغى على الهوية الإسلامية، بل شكّلت أساسًا سمح بتطوير لغة معمارية مستقلة ومتميزة. ساهم هذا التبادل في بلورة ملامح القصور الإسلامية الشهيرة في التاريخ بوصفها تحولات فنية نشأت من تلاقح ثقافات متعددة داخل قالب معماري واحد.

دور المهندسين والبنّائين المسلمين في تطوير نمط القصور

أسهم المهندسون والبناؤون المسلمون في بناء هوية معمارية مستقلة للقصور الإسلامية من خلال اعتمادهم على معارف تقنية مستمدة من تجارب سابقة ومهارات محلية متطورة. جاء هذا التطوير نتيجة خبرة تراكمية بدأت من المساجد والدور السكنية وامتدت إلى تصميم القصور، إذ استخدم المعماريون أدوات قياس متقدمة وأساليب مبتكرة في توزيع الفراغات لتلبية متطلبات وظيفية وجمالية معًا. اعتمد البناء على أنظمة هندسية دقيقة تنظم الحركة وتربط بين المساحات العامة والخاصة بانسيابية واضحة.

ساهم هؤلاء الحرفيون في إثراء القصر بتفاصيل معمارية تضمنت الأقواس المتعددة، والأسقف الخشبية المعشقة، والمقرنصات المعقدة التي أضفت بعدًا بصريًا فريدًا على الداخل. تعاملوا مع المواد التقليدية بوعي كبير، فاستطاعوا توظيف الطين والجص والحجر في تشكيل أنماط زخرفية تعبر عن التقاليد الإسلامية دون تكرار مباشر. جاءت هذه المساهمات نتيجة التنسيق بين المخطط والنجار والنقاش، ما ساعد في تشييد نماذج متكاملة من القصور أصبحت لاحقًا من القصور الإسلامية الشهيرة في التاريخ التي لا تزال تلهم المهندسين إلى يومنا هذا.

تقنيات البناء القديمة التي ما زالت تُلهم المعماريين المعاصرين

قدّمت تقنيات البناء في القصور الإسلامية القديمة حلولًا ذكية تتجاوز الزمن، فاعتمدت على مبادئ التبريد الطبيعي وتوزيع الضوء والهواء بوسائل لا تحتاج إلى طاقة حديثة. استُخدمت الأفنية الداخلية كوسيلة لتقليل درجات الحرارة، بينما ساعدت الفتحات العلوية والشبابيك المزخرفة على التحكم في شدة الإضاءة وخلق توازن بين الظل والنور. أدت هذه التفاصيل البنائية إلى خلق بيئة معيشية مريحة وداعمة للأنشطة اليومية ضمن القصر، ما يجعلها مقومات وظيفية ذات طابع جمالي لا يزال يُستفاد منها حتى الآن.

واصلت هذه التقنيات تأثيرها في العمارة المعاصرة، حيث أعاد المعماريون النظر في استخدام المواد الطبيعية مثل الطوب المحلي والخشب غير المعالج لتقليل البصمة البيئية. كما تم استلهام أنظمة التهوية الرأسية، وتوزيع الغرف حول ساحات مفتوحة مستوحاة من التصاميم الإسلامية القديمة. جاءت هذه الحلول نتيجة فهم عميق للبيئة وتفاعل مباشر مع المناخ، ما جعلها مصادر إلهام للمهندسين المعاصرين الذين يبحثون عن مزيج بين الجمال والاستدامة. ومن هذا المنظور، حافظت القصور الإسلامية الشهيرة في التاريخ على دورها كمراجع تصميمية تلبي الحاجات الجمالية والعملية في كل العصور.

لماذا يُعد قصر الحمراء من أهم القصور الإسلامية الشهيرة في التاريخ؟

يمثّل قصر الحمراء في غرناطة تتويجًا متكاملًا للفن الإسلامي في أقصى تجلياته، ويُعد من القصور الإسلامية الشهيرة في التاريخ لما يجمعه من رمزية معمارية وجمالية ودينية. بدأ البناء في الحمراء خلال القرن الثالث عشر في عهد بني نصر، وسرعان ما تحوّل إلى مدينة ملكية تحوي قصورًا متعددة وساحات وحدائق ومنشآت دفاعية، مما منحها طابعًا فريدًا يتجاوز الطرز المعمارية التقليدية. وقد اتخذت ملامحها من عمق الهوية الأندلسية التي امتزجت فيها الثقافة العربية بالبيئة المتوسطية.

أظهر تخطيط الحمراء وعيًا كبيرًا بفكرة السلطة والخصوصية والجمال، إذ تم توزيع الوظائف الرسمية والدينية والسكنية ضمن تنظيم داخلي يجعل من كل وحدة معمارية جزءًا من منظومة متناغمة. ولم تكن الحمراء مجرد مقر لحكم زمني، بل مثّلت رمزًا للهيبة السياسية والشرعية الدينية من خلال تفاصيلها الزخرفية ونقوشها الهندسية التي تحمل طابعًا رمزيًا يعكس العقيدة والثقافة الإسلامية. لهذا ارتبطت الحمراء بذاكرة الحضارة الإسلامية باعتبارها أحد أبرز القصور التي جمعت بين الجمال والرسالة، وظلت حاضرة في الوعي المعماري كعلامة فارقة بين القصور الإسلامية الشهيرة في التاريخ.

العمارة الداخلية والحدائق الأندلسية المتكاملة في قصر الحمراء

تعكس العمارة الداخلية لقصر الحمراء مزيجًا فنيًا فريدًا يقوم على الانسجام بين البناء والزخرفة والطبيعة، حيث جاءت القاعات مزينة بأقواس رشيقة وقباب مقرنصة ونوافذ مشبكة تسمح بدخول الضوء بطريقة مدروسة. امتد هذا الاهتمام بالجمال الداخلي إلى الساحات المفتوحة التي تحيط بالوحدات المعمارية، فظهرت الحدائق الأندلسية التي تم دمجها كجزء من التصميم وليس كإضافة خارجية. تميّزت هذه الحدائق بتنظيم هندسي دقيق يتوازن فيه توزيع الأشجار والممرات مع تدفق الماء، ما جعلها متنفسًا بصريًا وروحيًا داخل القصر.

وفّرت هذه المساحات الخضراء بيئة تساعد على التأمل وتخفف من حدة الطقس، مما جعلها تمثل عنصرًا حيويًا في الحياة اليومية داخل القصر. وظهر التأثير الواضح لفكرة الجنة في التخطيط النباتي، إذ عبّرت الحدائق عن مفهوم الجمال المرتبط بالفردوس كما في التصورات الإسلامية. لذلك لم يكن وجود الحدائق داخل الحمراء مجرد ترف، بل امتدادًا للفلسفة المعمارية التي تسعى إلى خلق توازن بين الوظيفة والجمال والرمز، مما منح قصر الحمراء عمقًا بصريًا وروحيًا يعزز مكانته ضمن أبرز القصور الإسلامية الشهيرة في التاريخ.

عناصر الإضاءة والماء في هندسة القصر

شكّلت الإضاءة الطبيعية والماء عنصرين رئيسيين في تصميم قصر الحمراء، حيث تم استخدام النوافذ الصغيرة والمشربيات الخشبية لتوجيه الضوء بأسلوب يمنع التوهج ويحافظ على راحة البصر. سمح هذا التوزيع الذكي للضوء بإبراز الزخارف الجصية والنقوش الدقيقة على الجدران، كما أضفى أبعادًا متحركة على الأسطح بفعل الظلال المتبدلة. لم يكن الضوء مجرد عنصر وظيفي، بل أداة فنية تسهم في رسم المشهد الداخلي وإضفاء طابع روحاني على الفراغات.

في المقابل، استخدم الماء بتقنيات دقيقة ليتجاوز كونه مظهرًا جماليًا فقط، إذ ساهم في تهوية القاعات وتبريد الهواء من خلال القنوات والنوافير التي وُضعت بعناية في ساحات مثل ساحة الأسود. عزز صوت تدفق الماء حالة السكون والتناغم داخل المكان، وربط بين الأجزاء المختلفة للقصر بوحدة حسية مدروسة. عبّرت هذه العلاقة المعمارية بين الضوء والماء عن فهم عميق للطبيعة كجزء من تكوين الفضاء، ما جعل تجربة التنقل داخل الحمراء تنطوي على بعد شعوري لا يمكن فصله عن البنية المادية، وهو ما يرسّخ القصر كأحد القصور الإسلامية الشهيرة في التاريخ التي جمعت التقنية بالفن والروح.

كيف توازن التصميم بين الجمال والخصوصية؟

جاء تخطيط قصر الحمراء ليعكس توازنًا دقيقًا بين الحاجة إلى الجمال والانفتاح من جهة، ومتطلبات الخصوصية والحماية من جهة أخرى، وهو ما يُعد سمة أساسية في تصميم القصور الإسلامية. وُضعت القاعات الكبرى في مواضع مركزية مفتوحة للضيوف والاحتفالات، بينما أُحاطت بها الأجنحة السكنية والممرات الداخلية التي تنفصل عنها بصريًا دون أن تنقطع وظيفيًا، ما حافظ على خصوصية سكان القصر دون التأثير على الانسجام المعماري.

وفّرت الزخارف والنوافذ المزخرفة والمشربيات الخشبية غلافًا بصريًا يحجب الرؤية من الخارج ويُدخل الضوء والهواء في الوقت ذاته، بينما دعمت الساحات المغلقة والحدائق الداخلية فكرة العزلة المحمية التي تتيح التأمل والاسترخاء ضمن أجواء راقية. ساهم كل عنصر في تحقيق هذا التوازن، من تخطيط الأبواب إلى تصميم الأسقف والأروقة، مما أنتج بيئة متكاملة تُشبع الحواس وتحترم الحاجة إلى الخصوصية. أتاح هذا الأسلوب في البناء أن يُنظر إلى الحمراء كنموذج معماري متفرد في الجمع بين الأبعاد الإنسانية والفنية، ما جعلها تُصنف ضمن القصور الإسلامية الشهيرة في التاريخ بوصفها تحفة هندسية خالدة.

هل ما زالت القصور الإسلامية تلهم المعماريين اليوم؟

تواصل القصور الإسلامية لعب دور مهم في إلهام المعماريين المعاصرين، لما تحتويه من مفاهيم تصميمية قائمة على التوازن بين الجمال والوظيفة والانتماء الثقافي. تعتمد هذه الإلهامات على مبادئ معمارية أصيلة مثل تنظيم الفضاءات حول فناء مركزي، وتوظيف الضوء الطبيعي، واستخدام الماء كعنصر حي في تكوين البيئة الداخلية. يُنظر إلى هذه المبادئ بوصفها حلولًا ذكية تتلاءم مع المناخ والخصوصية وتوفر في الوقت نفسه بيئة معيشية مريحة ومتناغمة.

تظهر هذه التأثيرات في مشاريع حديثة تسعى إلى الجمع بين الطابع الإسلامي التقليدي والمتطلبات العصرية، حيث تعود العناصر المعمارية مثل الأقواس، والمشربيات، والزخارف الجدارية لتأخذ مكانها ضمن تصميمات حديثة تقدم نمط حياة فاخرًا دون التخلي عن الأصالة. يرتبط هذا التوجه بوعي متزايد بقيمة الإرث العمراني الإسلامي وقدرته على تجاوز الحدود الزمنية والجغرافية، ما جعل القصور الإسلامية الشهيرة في التاريخ نموذجًا معماريًا يستمر في الإلهام والتأثير في عالم يتجه نحو التوازن بين الحداثة والجذور.

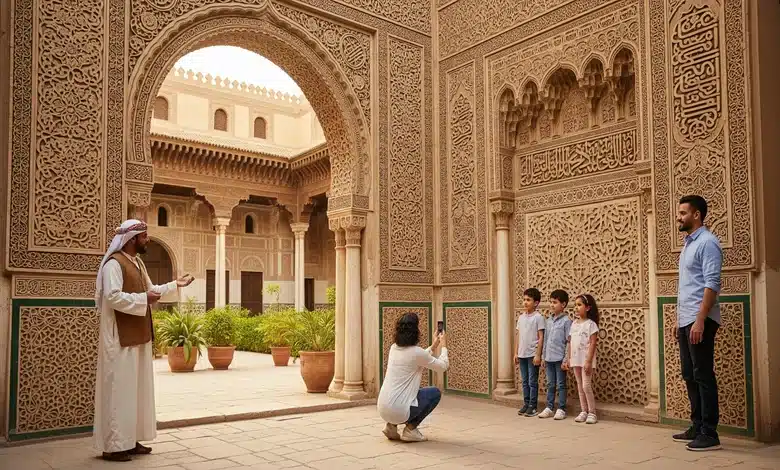

أمثلة حديثة على مشاريع مستوحاة من القصور الإسلامية

برزت في السنوات الأخيرة مشاريع معمارية حديثة تم استلهامها بشكل مباشر من التصاميم الإسلامية القديمة، وبالأخص من القصور التي كانت تمثل ذروة الفخامة والتنظيم المعماري في العصور الإسلامية. ظهرت هذه المشاريع في شكل فنادق فاخرة وقصور خاصة ومراكز ثقافية تحتضن عناصر معمارية مأخوذة من أنماط زخرفية وقباب وأفنية تشبه ما هو موجود في قصر الحمراء أو قصر الجعفرية. ساعدت هذه التصاميم في تعزيز الإحساس بالفخامة والراحة، وفي الوقت نفسه أضفت عمقًا تاريخيًا على المشهد المعماري الحديث.

يتجلى هذا التأثر في تفاصيل التصميم الداخلي كما في توزيع المساحات وتنوع الأسطح والمواد المستخدمة، حيث تم دمج عناصر مثل الماء، والضوء، والظل بطريقة تحاكي العمارة الإسلامية التقليدية. في هذه المشاريع، لا يُنظر إلى القصور الإسلامية الشهيرة في التاريخ باعتبارها مجرد معالم أثرية، بل كنماذج تصميمية قابلة للاستحضار والتطوير ضمن أنماط معمارية تلبي تطلعات العصر الحديث، وتحاكي الحس الجمالي الذي لا يزال يجد صداه لدى الناس اليوم.

استلهام فنون القصر الإسلامي في الفيلات والقصور الحديثة

شهدت الفيلات والقصور الحديثة توجهًا متزايدًا نحو استلهام الفنون الزخرفية والمعمارية للقصر الإسلامي، حيث يسعى المالكون والمصممون إلى إعادة إحياء التفاصيل الفنية والروحانية التي تميزت بها القصور القديمة. يتمثل هذا الاستلهام في استخدام الزخارف الجدارية الدقيقة، والنقوش النباتية المتداخلة، والكتابات الخطية التي تعكس عمق الهوية الثقافية. كما ظهرت قباب صغيرة وزوايا مقرنصة ومساحات خضراء داخلية تستدعي أفنية القصور الإسلامية في قلب منازل عصرية.

تعتمد هذه التصاميم على إحياء الطابع الحسي للمكان، من خلال تفاعل الضوء مع الأسطح، وتدفق الهواء الطبيعي عبر النوافذ المدروسة بعناية، مما يخلق تجربة معيشية قائمة على الراحة والانتماء الثقافي. وقد ساعدت تقنيات البناء الحديثة على إعادة إنتاج هذه العناصر بأساليب مبتكرة، تدمج بين التراث والتكنولوجيا دون أن تفقد الجوهر الفني. بهذا، تعيد هذه المشاريع تأكيد مكانة القصور الإسلامية الشهيرة في التاريخ كمصدر حي للفن والهندسة، قادر على التكيّف مع متطلبات الحياة المعاصرة دون فقدان أصوله.

القصور الإسلامية كإرث ثقافي عالمي في التصاميم المعاصرة

أصبحت القصور الإسلامية جزءًا من التراث المعماري العالمي الذي يُستحضر في كثير من التصاميم المعاصرة، سواء في المباني العامة أو المشاريع السكنية أو حتى المؤسسات الثقافية. استُخدمت رموزها الزخرفية وخططها المعمارية في إنشاء مساحات تجمع بين الجمالية الوظيفية والانتماء الثقافي، فتكررت أنماط الأرابيسك في الواجهات والمداخل، وظهرت الأفنية المفتوحة والمساحات الداخلية المتصلة ببعضها البعض بما يعكس روح التخطيط الإسلامي التقليدي.

يعكس هذا الامتداد الحي تأثيرًا ثقافيًا عابرًا للحدود، حيث أصبح التصميم الإسلامي وسيلة للتعبير عن هوية معمارية تستند إلى التوازن والتناغم. لم يعد الاقتباس من القصور الإسلامية محصورًا بالمناطق الإسلامية، بل أصبح اتجاهًا عالميًا يحاكي فلسفة العمارة التي تضع الإنسان في مركز الاهتمام. بذلك، تبرز القصور الإسلامية الشهيرة في التاريخ ليس فقط بوصفها تراثًا معماريًا محفوظًا، بل كرؤية تصميمية مستدامة ما زالت تلهم وتُعاد صياغتها في مختلف أنحاء العالم.

ما الذي جعل القصور الإسلامية أكثر تفرّدًا من غيرها؟

تفرّدت القصور الإسلامية بتكامل عناصرها المعمارية والفنية مع الفكر الديني والبيئي، فاعتمدت على التوازن بين الجمال والخصوصية، واستخدمت الماء والضوء والحدائق كجزء من التصميم وليس كإضافة لاحقة. كما أن الزخارف والنقوش لم تكن للزينة فقط، بل حملت رموزًا تعكس العقيدة والقيم السياسية، مما جعل هذه القصور تعبيرًا متكاملًا عن هوية الدولة.

كيف أسهمت العمارة الإسلامية في تطوير تقنيات بناء مستدامة؟

أسهمت القصور الإسلامية في تقديم حلول ذكية في التصميم، مثل الفناء الداخلي الذي يوزع الضوء والهواء، والمشربيات التي تقلل من الحرارة دون الحاجة للتقنيات الحديثة، واستخدام المواد المحلية الطبيعية كوسيلة للتكيّف مع البيئة. هذه الأساليب تُستعاد اليوم في عمارة مستدامة تبحث عن توازن بين الجمال والبيئة.

هل ما زال المعماريون يستلهمون من القصور الإسلامية حتى الآن؟

نعم، تُستخدم مبادئ تصميم القصور الإسلامية اليوم في العديد من المشاريع الحديثة حول العالم، خصوصًا في الفيلات والفنادق الفاخرة. تظهر عناصر مثل الأقواس، والأفنية، والماء، والزخارف الهندسية بشكل واضح، لأن هذه العناصر تمنح المكان إحساسًا بالدفء والهوية والروحانية، وهو ما تبحث عنه العمارة المعاصرة.

وفي ختام مقالنا، يمكن القول أن القصور الإسلامية الشهيرة في التاريخ لم تكن مجرد مبانٍ ضخمة أو مراكز للحكم، بل كانت تجسيدًا حيًا لقيم حضارية وروحية ومعمارية تركت أثرًا عميقًا في الذاكرة الإنسانية. تنوعت في طرزها وتفاصيلها المُعلن عنها، لكنها اجتمعت في تقديم رؤية متكاملة للحياة تجمع بين الجمال والوظيفة والرمز. لا تزال هذه القصور حتى اليوم مصدر إلهام لا ينضب للمعماريين والباحثين، وشاهدًا خالدًا على عظمة الفن الإسلامي.

تنويه مهم بشأن حقوق المحتوى

جميع الحقوق محفوظة لموقع نَبْض العرب © 2025. يُمنع نسخ هذا المحتوى أو إعادة نشره أو ترجمته أو اقتباس أكثر من 10% منه إلا بإذنٍ خطّي مسبق. لأي استخدام تجاري أو أكاديمي، يُرجى التواصل عبر: info@nabdalarab.com.

ملاحظة: يُسمح بالاقتباس المحدود مع ذكر المصدر ورابط مباشر للمقال الأصلي.