أهم الرحالة العرب ودورهم في تدوين التاريخ

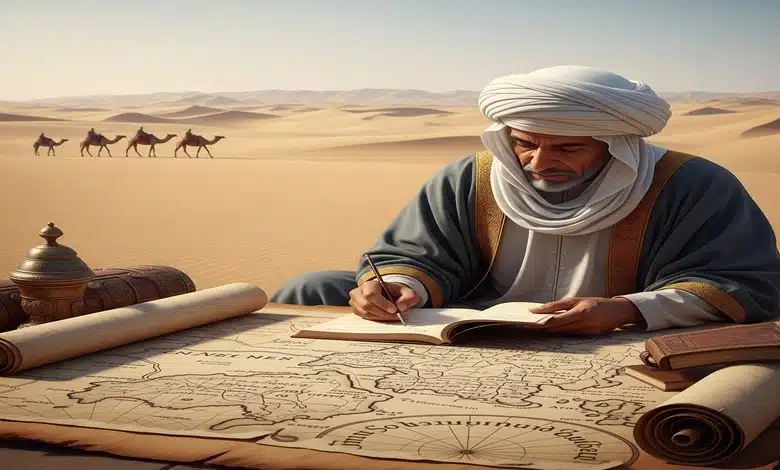

لطالما شكّلت الرحلة في التراث العربي والإسلامي أداة فعالة لاكتشاف العالم وتوثيق معالمه ومجتمعاته، إذ لم يكن الرحالة مجرد مسافرين، بل شهودًا على الحضارات ونقلًا أمينًا لتفاصيل الحياة كما رأوها وعاشوها. وقد برز من بينهم أعلام تركوا بصمات خالدة في ميادين الجغرافيا، الأنثروبولوجيا، والتاريخ. إن ما خطّوه من أسفار ومشاهدات لم يُغنِ المعرفة الجغرافية وحسب، بل ساعد في فهم العالم من زوايا متعددة: دينية، اجتماعية، سياسية وثقافية. وبدورنا سنستعرض بهذا المقال أهم الرحالة العرب ودورهم في تدوين التاريخ، وتسليط الضوء على القيمة العلمية والثقافية التي شكلتها رحلاتهم في بناء الوعي الحضاري الإسلامي.

محتويات

- 1 ابن بطوطة أمير الرحالة المسلمين

- 2 الإدريسي رائد الخرائط الجغرافية الدقيقة

- 3 ابن فضلان موثق حياة بلاد البلغار

- 4 المقدسي ودوره في تقسيم العالم الإسلامي جغرافيًا

- 5 ابن جبير ودوره في توثيق الحج والمجتمعات الإسلامية

- 6 الواقدي مؤرخ الفتوحات ومصور الجغرافيا العسكرية

- 7 ابن سعيد المغربي ومساهماته في الأدب الجغرافي

- 8 دور الرحالة العرب في حفظ التاريخ

- 9 ما الذي ميّز الرحالة العرب عن نظرائهم من حضارات أخرى؟

- 10 كيف أثّر السياق السياسي والديني في رحلات هؤلاء الرحالة؟

- 11 ما دور الرحالة العرب في بناء صورة “الآخر” في الوعي الإسلامي؟

ابن بطوطة أمير الرحالة المسلمين

يُعد ابن بطوطة من أبرز الرحالة العرب في التاريخ، وقد اكتسب شهرة واسعة بلقب “أمير الرحالة المسلمين” نظرًا لاتساع رحلاته وغزارة ما دوّنه من مشاهدات. وُلد في مدينة طنجة المغربية عام 1304م، ونشأ في بيئة علمية وقضائية شجعته على طلب العلم والسفر. بدأ رحلته الكبرى وهو في الحادية والعشرين من عمره، بهدف أداء فريضة الحج، إلا أن هذه الرحلة تحولت إلى مغامرة استكشافية استمرت قرابة ثلاثين عامًا، جاب خلالها مختلف أرجاء العالم المعروف آنذاك.

سافر إلى بلاد المغرب والأندلس ومصر والشام والحجاز والعراق وبلاد فارس، وواصل ترحاله نحو الهند والصين وآسيا الوسطى وأفريقيا جنوب الصحراء، بل وزار أجزاء من أوروبا مثل الأندلس والأناضول. لم يكتف بالسفر، بل وثّق بدقة تفاصيل المجتمعات التي زارها، حيث وصف العادات والطقوس الدينية والأسواق والحرف والعلاقات الاجتماعية، مما جعله مصدرًا لا يُقدّر بثمن لفهم الحياة في العصور الوسطى.

عند عودته إلى المغرب، أملى رحلاته على الكاتب محمد بن جزي الكلبي بأمر من السلطان المريني، فتم جمعها في كتاب “تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار”، الذي خلد اسمه في ذاكرة التاريخ. وقد توفي في طنجة عام 1377م، لكن إرثه ظل حاضرًا في كتب الجغرافيا والتاريخ والأنثروبولوجيا، حيث أسهم في تشكيل الوعي بالفضاءات الجغرافية والتنوع الثقافي للحضارة الإسلامية.

كيف أثّرت رحلات ابن بطوطة على فهمنا للجغرافيا في العصور الوسطى

ساهمت رحلات ابن بطوطة في إحداث نقلة نوعية في المعرفة الجغرافية خلال العصور الوسطى، حيث مثّلت تقاريره شهادة حية عن عالم لم يكن متاحًا تصوره بهذه الدقة قبل رحلاته. نقل وصفًا دقيقًا للمناطق التي مر بها من حيث الموقع والمناخ والطبيعة الجغرافية، وبيّن الاختلافات الكبيرة بين البيئات من السهول الخصبة إلى الصحارى الجافة، ومن السواحل المأهولة إلى المناطق النائية.

أظهر خلال وصفه تباين التضاريس بين بلاد الشام ومصر والهند والصين والسودان، وربط بين الطابع الجغرافي وأنماط الحياة الاقتصادية والاجتماعية لكل منطقة، مما ساعد الجغرافيين فيما بعد على تصنيف البيئات وتصحيح العديد من المفاهيم السائدة آنذاك. كما ركز على الطرق البرية والبحرية التي سلكها، موضحًا المحطات والمرافئ والمخاطر التي واجهها، وهو ما وفر بيانات ثمينة عن شبكات التجارة والحركة عبر القارات.

وبفضل هذه المعلومات، استطاع الجغرافيون العرب والأوروبيون لاحقًا رسم خرائط أكثر دقة وإثراء معارفهم حول التكوين العام للعالم المعروف. ومن خلال تفاعله مع الشعوب المختلفة، ساعد في كشف علاقة الجغرافيا بالتاريخ والثقافة، مما مكّن من فهم أن المكان لا ينفصل عن الإنسان الذي يعيش فيه. لذلك، مثّلت رحلاته مرجعًا لا يُستغنى عنه في إعادة بناء التصور الجغرافي للعصور الوسطى، وأثرت بشكل مباشر في صياغة الوعي بالمجال الحضاري الإسلامي.

أشهر المحطات التي زارها ابن بطوطة وتوثيقه لعادات الشعوب

استطاع ابن بطوطة من خلال تنقلاته المستمرة أن يُكوِّن صورة بانورامية عن العالم الإسلامي وما جاوره، فكانت كل محطة من محطاته فرصة لاكتشاف حضارة جديدة وتوثيق نمط حياة مختلف. دخل القاهرة فاندهش من نظامها العمراني ودقة تنظيمها الاجتماعي، ومرّ ببغداد في مرحلة أفولها بعد أن كانت منارة العلم، ورأى فيها ملامح من المجد العباسي المتراجع. في مكة والمدينة، وصف بدقة أجواء الحج والتنظيم الديني والأنشطة المرتبطة بالشعائر الإسلامية.

وفي الهند، عمل في بلاط السلطان محمد تغلق، واطّلع على التنوع الثقافي والديني، كما سجل عادات الزواج، اللباس، الطقوس، وحتى الأحكام القضائية. أما في الصين، فقد أذهله التقدم التقني والنظام الإداري، فوثّق كيف يستخدم الناس النقود الورقية، وكيف تنظم الأسواق والموانئ والدوائر الرسمية.

كما لم يهمل تفاصيل الحياة اليومية مثل الأطعمة والمهن والاحتفالات، بل حرص على ربط هذه المشاهدات بالهوية الثقافية لكل شعب. خلال عبوره الصحراء الكبرى إلى مملكة مالي، لاحظ الاختلاف الجذري في نمط العيش وكيفية التفاعل بين القبائل والمسلمين الجدد في غرب أفريقيا. هذه الدقة في رصد التفاصيل منحت رواياته مصداقية عالية، وجعلت منها مرآة تعكس التنوع الحضاري للعالم الإسلامي والعوالم المجاورة في العصور الوسطى.

كتاب “تحفة النظار”: مرآة لحضارات العالم الإسلامي

جاء كتاب “تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار” ليجسّد ذروة ما يمكن أن يقدمه أدب الرحلة في خدمة المعرفة الإنسانية. حرص ابن بطوطة على أن ينقل من خلاله خلاصة ما عاشه من تجارب في أكثر من ثلاثين عامًا، فجعل من هذا العمل سجلًا زاخرًا بتفاصيل دقيقة عن المجتمعات والثقافات التي زارها.

كتب بأسلوب يجمع بين السرد الأدبي والوصف العلمي، فتمكّن من تقديم مشاهد حيّة تنقل القارئ إلى أزقة المدن وأسواقها ومجالسها العلمية ودورها السياسية. استعرض الأحداث والوقائع بلغة مباشرة وموثوقة، فتحدث عن لقاءاته مع السلاطين والعلماء والتجار، وعن الأنظمة القضائية والتعليمية في مختلف البلدان، مما أتاح للقراء لاحقًا فرصة التعرف على طبيعة المجتمعات الإسلامية من الداخل.

أضفى الطابع الشخصي على النص، فضمّنه تأملاته وانطباعاته، وهو ما جعل الكتاب يتجاوز كونه مجرد سجل وقائع ليصبح مرآة لحضارات متعددة. لم يقتصر تأثير هذا الكتاب على العالم العربي، بل تُرجم إلى العديد من اللغات العالمية، وأسهم في إعادة تشكيل صورة العالم الإسلامي في الوعي الأوروبي.

وقد استخدمه الجغرافيون والمستشرقون والباحثون كمصدر رئيسي لفهم حركة البشر والثقافات في العصور الوسطى. وبفضل دقته وشموليته، بقي “تحفة النظار” شاهدًا خالدًا على قدرة الرحالة العرب في تدوين التاريخ من زوايا متعددة، جمعت بين العين الباحثة والقلم الحكّاء.

الإدريسي رائد الخرائط الجغرافية الدقيقة

برز الإدريسي كشخصية علمية استثنائية في تاريخ الجغرافيا، حيث وضع بصمته في مجال رسم الخرائط بدقة غير مسبوقة. وُلد في سبتة المغربية خلال القرن الثاني عشر، وبدأ منذ شبابه في استكشاف العالم المحيط به، متنقلاً بين بلدان العالم الإسلامي وأوروبا. حرص على جمع معلوماته الجغرافية من مصادر متعددة شملت مشاهداته الشخصية، ووصف التجار، وروايات المسافرين، مما أكسب أعماله تنوعًا وشمولية كبيرة. امتاز أسلوبه في التوثيق بالدقة والتحليل، حيث لم يكتف برسم الأنهار والجبال، بل اهتم كذلك بوصف الطرق التجارية والمواقع الاستراتيجية.

استطاع الإدريسي أن يبتكر خريطة عالمية دقيقة تمثل تصورًا شاملاً للأرض المعروفة آنذاك، وقد اتبع في رسمها أسسًا علمية متقدمة مثل تقسيم الكرة الأرضية إلى أقاليم محددة بخطوط العرض والطول. استخدم أدوات دقيقة، واستند إلى منهج واضح، ما جعل خرائطه مرجعًا يُعتمد عليه لعدة قرون لاحقة. كما قام بصناعة مجسم للكرة الأرضية من الفضة، نُقشت عليه الخرائط بشكل تفصيلي، ليُظهر قدرته الفائقة على الجمع بين الفن والعلم. بذلك، رسّخ الإدريسي مكانته كرائد من رواد الجغرافيا الدقيقة، وترك إرثًا علميًا لا يزال يُدرّس حتى اليوم.

إنجازات الإدريسي في رسم خرائط العالم المعروف في زمنه

قدّم الإدريسي مشروعًا فريدًا من نوعه في تاريخ الجغرافيا حين كُلّف برسم خريطة العالم بأمر من الملك روجر الثاني في صقلية. بدأ العمل على هذا المشروع العلمي الكبير عام 1138م، واستمر قرابة 15 عامًا من الجهد المتواصل. ركّز الإدريسي في إنجازه على تقديم تصوير جغرافي متكامل للعالم المعروف في زمانه، فجمع بيانات موسعة من رحالة وتجار، بالإضافة إلى مراجعة الكتب والمخطوطات القديمة، ما أتاح له بناء صورة دقيقة للعالم وفقًا للمعايير العلمية المتوفرة حينها.

قسّم الإدريسي الأرض إلى سبعة أقاليم طولية، وقام بتفصيل كل إقليم إلى عشرة أقسام عرضية، مشفوعًا بوصف شامل لمكونات كل قسم على حدة. اعتمد في الخرائط على نظام الإحداثيات، مع مراعاة خصائص كل منطقة من حيث المناخ، التضاريس، والمسافات بين المدن. هذا النهج لم يكن مألوفًا من قبل، لكنه منح خرائطه طابعًا علميًا جعلها مرجعًا أساسيًا في فهم الجغرافيا لقرون لاحقة. ومن خلال هذا الإنجاز، استطاع الإدريسي أن يضع معيارًا جديدًا لرسم الخرائط، يتجاوز حدود المعرفة الجغرافية التقليدية في عصره.

دور كتاب “نزهة المشتاق” في توثيق المدن والطرق

أبدع الإدريسي في تأليف كتابه الشهير “نزهة المشتاق في اختراق الآفاق”، الذي يُعد أحد أهم المصادر الجغرافية في التراث الإسلامي. استخدم هذا العمل كمنصة لتوثيق المدن، الطرق، الظواهر الطبيعية، والخصائص السكانية للمناطق المختلفة التي شملها مشروعه العلمي. اعتمد الإدريسي في هذا الكتاب على منهج دقيق في تقسيم العالم إلى أقاليم مدروسة بعناية، مرفقًا بكل إقليم وصفًا دقيقًا وخرائط مرسومة يدويًا تعكس الخصائص الطبوغرافية والجغرافية لكل منطقة.

ركّز في هذا المؤلف على وصف الطرق التجارية والموانئ والمسافات بين المدن، ما جعله دليلًا هامًا للتجار والمسافرين في العصور الوسطى. لم يكتف بالإشارة إلى المواقع، بل شرح طبيعة الحياة في تلك المناطق، بما في ذلك المظاهر الاقتصادية والاجتماعية. أضفى على الكتاب بُعدًا عمليًا جعله يتجاوز كونه مجرد عمل علمي إلى أن يكون أداة حيوية لفهم الحركة الاقتصادية والأنظمة الاجتماعية في عصره. وبذلك، ساهم “نزهة المشتاق” في توثيق واقع الحضارات وربطه بالخرائط والطرق، مما منحه أهمية متفردة في التاريخ الجغرافي.

كيف ساهمت خرائط الإدريسي في تطور علم الجغرافيا الأوروبي

لعبت خرائط الإدريسي دورًا محوريًا في تطور الفكر الجغرافي في أوروبا، إذ استخدمها العلماء الأوروبيون كمرجع موثوق لفهم بنية العالم الجغرافية. امتازت خرائطه بالدقة وتعدد التفاصيل، حيث ضمّنت معلومات متكاملة عن الأنهار، الجبال، المدن، والطرق، مع مراعاة أبعاد المسافات والاتجاهات. اعتمد الأوروبيون على هذه الخرائط لعدة قرون، لأنها مثلت صورة واقعية للعالم تتفوق على التصورات الرمزية أو الأسطورية التي كانت سائدة آنذاك.

لم تقف أهمية خرائط الإدريسي عند حدود النقل، بل شكّلت منطلقًا لإعادة رسم الخرائط الأوروبية بأسلوب علمي يعتمد على الرصد والملاحظة. ساعدت هذه الأعمال في تطوير المناهج الجغرافية في المدارس والجامعات، ودفعت بالمستكشفين الأوروبيين لاحقًا إلى التوسع في رحلاتهم بناءً على تصورات أدق عن شكل العالم. بذلك، لم تكن مساهمة الإدريسي علمية بحتة، بل ساهمت فعليًا في بناء الوعي الأوروبي الحديث بالجغرافيا، وجعلت من الجغرافي العربي مرجعية مركزية في تاريخ المعرفة الإنسانية.

ابن فضلان موثق حياة بلاد البلغار

تميّز ابن فضلان بمكانته الفريدة في تاريخ الرحالة العرب، حيث مثّل رحلته إلى بلاد البلغار نقطة تحول في فهم العرب لثقافات الشعوب الواقعة شمال نهر الفولغا. وُصف بأسلوبه الحيّ والمباشر الذي التقط تفاصيل دقيقة عن المجتمعات التي تعامل معها، ما جعله يُعرف بموثق حياة الشعوب البلغارية والفايكنغ في القرن العاشر. تولى ابن فضلان مهمة رسمية بوصفه عضوًا في بعثة عباسية أُرسلت بهدف تبليغ الدعوة وتعزيز الروابط الدينية، وهو ما شكّل له فرصة فريدة لملامسة جوانب مختلفة من حياة شعوب بعيدة عن العالم الإسلامي.

نجح خلال هذه الرحلة في تجاوز دوره كمبعوث ديني ليصبح راصدًا ومؤرخًا اجتماعيًا وثقافيًا بامتياز. سجّل عادات الناس، نظمهم السياسية، أساليب عيشهم، وطقوسهم الاجتماعية، ما أضاف طابعًا إنسانيًا وعلميًا عميقًا على مهمته. برز من خلاله النموذج الذي يجمع بين الرحالة والمثقف، حيث وثّق مشاهداته بلغة حية تنقل للقارئ أجواء تلك المجتمعات كما لو كان حاضرًا بينها. وبفضل تلك القدرة على الرصد، اعتُبر ابن فضلان شاهدًا تاريخيًا حقيقيًا على عالم لم يكن معروفًا للعرب من قبل، مما يجعله من أوائل من ساهموا في رسم صورة واقعية لحياة الشعوب الأوروبية في العصور الوسطى.

رحلة ابن فضلان إلى بلاد البلغار وتأثيرها الثقافي

بدأ ابن فضلان رحلته من بغداد، حيث كُلّف بمهمة دينية ضمن بعثة رسمية تهدف إلى تبليغ الإسلام وتعليم تعاليمه لملك الصقالبة وشعبه. عبر خلال رحلته مناطق شاسعة مثل خراسان وبلاد ما وراء النهر، متجاوزًا الصعوبات الطبيعية والإنسانية التي واجهها على امتداد آلاف الكيلومترات. ومع كل محطة، راقب ابن فضلان السلوكيات والعلاقات والعادات، فكان يقارن بين ما يعرفه وما يراه، مسجّلًا انطباعاته بدقة ووضوح.

عند وصوله إلى بلاد البلغار، بدأ بتنفيذ مهمته في بناء المسجد وتعليم أحكام الشريعة، لكنه لم يكتف بذلك، بل انخرط في الحياة اليومية للسكان، فشهد مظاهر حياتهم وسجّل ما لم يكن مألوفًا في السياق العربي. تميّزت ملاحظاته بقدرتها على التقاط مظاهر التفاعل الثقافي، ما جعل الرحلة تجربة معرفية فريدة نقلت للمجتمع الإسلامي آنذاك صورًا حية عن الشعوب “البرية” كما كان يُطلق عليها. وقد ساهمت هذه الرحلة في فتح نوافذ فكرية وثقافية جديدة بين المسلمين وشعوب الشمال، محدثة أثرًا طويل الأمد في تاريخ التواصل الحضاري.

وصفه الدقيق لعادات الشعوب في شمال أوروبا

أبدع ابن فضلان في تقديم وصف تفصيلي لحياة الشعوب التي التقاها، خاصة شعوب شمال أوروبا مثل الروس والفايكنغ. ركّز على طقوس الدفن عند هؤلاء، فشرح بإسهاب كيف يُحرق الجسد ويُدفن مع ممتلكات المتوفى في طقس مهيب يُعبّر عن اعتقادهم بالحياة الأخرى. أثار هذا التوصيف اهتمامًا كبيرًا، نظرًا لكونه الشهادة العربية الأولى التي توثق مثل هذه الطقوس بعيون مراقب خارجي.

توسّع كذلك في توصيف ملامحهم الجسدية، نظافتهم الشخصية، أساليب تعاملهم مع بعضهم البعض، وأنظمتهم المجتمعية، موضحًا الفوارق الجوهرية بينهم وبين العرب في ذاك الزمن. لم يُخفِ انزعاجه من بعض السلوكيات التي رآها غير مألوفة، لكنه في الوقت نفسه، نقل تلك الصور بحيادية نسبية تبرز وعيه بقيمة التوثيق التاريخي. أظهر هذا الجانب من كتاباته اهتمامًا غير مألوف بعلم الإنسان وسلوك الشعوب، مما منح أعماله طابعًا أنثروبولوجيًا مبكرًا في الأدب العربي الرحلي.

القيمة الأنثروبولوجية لمخطوطات ابن فضلان

امتلكت مخطوطات ابن فضلان قيمة أنثروبولوجية عالية، إذ مثّلت واحدة من أقدم المحاولات المنهجية لفهم الشعوب غير الإسلامية من الداخل. رصدت تلك المخطوطات التقاليد الاجتماعية، طرق التعبير الديني، أنماط السلوك الجمعي، وعلاقات الطبقات داخل المجتمعات الشمالية، وهو ما مكّن الباحثين لاحقًا من استخدامها كمصدر أوّلي في دراسة تلك الحقبة. لم يُركّز فقط على المظاهر الخارجية، بل حلّل ما وراء العادات، وربطها بأنماط التفكير والمعتقدات، ما يجعل ملاحظاته أداة تحليل ثقافي بامتياز.

قدّمت تلك النصوص إشارات دقيقة إلى طبيعة التغيير الذي يمكن أن تحدثه الثقافة الإسلامية عند التفاعل مع ثقافات مغايرة، كما أظهرت مرونة ابن فضلان في تقبّل الاختلاف وفهمه بدل رفضه. شكّلت رحلته بذلك ركيزة لفهم أوسع لمفهوم “الآخر” في التراث العربي، ووضعت أسسًا مبكرة لدراسة الشعوب بطريقة علمية قائمة على الملاحظة والتحليل، لا على الافتراض والتصور. ولهذا، تستمر مخطوطاته إلى اليوم كمرجع حي في حقول الأنثروبولوجيا والتاريخ المقارن.

المقدسي ودوره في تقسيم العالم الإسلامي جغرافيًا

برز المقدسي كواحد من أوائل الجغرافيين الذين اهتموا برسم صورة شاملة للعالم الإسلامي من منظور داخلي دقيق. ركّز في أعماله على توثيق المراكز الإسلامية الكبرى من خلال زياراته المتكررة وتحليله المنهجي للظواهر الجغرافية والإدارية. لم يكتف بملاحظة التضاريس أو الطرق، بل ذهب إلى أبعد من ذلك، فربط بين الطابع المكاني والهوية الحضارية، ساعيًا لتقديم نظرة متكاملة للعالم الإسلامي بوصفه كيانًا جغرافيًا وثقافيًا متماسكًا.

ساهم في تقسيم المناطق الإسلامية إلى أقاليم واضحة المعالم وفق خصائصها اللغوية، والمذهبية، والإدارية، وحرص على إبراز علاقات التشابه والاختلاف بينها. قدّم هذا التصور بأسلوب منهجي، مما جعله أحد أوائل من وضعوا أسسًا لما يمكن تسميته بالجغرافيا الإقليمية الإسلامية. تمكّن من صياغة خريطة عقلية للعالم الإسلامي تعكس مراكز التأثير والتجارة والسياسة، الأمر الذي زاد من أهمية عمله في الفهم الجغرافي والتاريخي المتكامل للأقاليم الإسلامية.

منهجية المقدسي في تقسيم العالم الإسلامي جغرافيًا

اتّبع المقدسي في عمله منهجية تقوم على ملاحظة الواقع الحضاري والسياسي للمدن، لا مجرد التوزيع الجغرافي. بدأ بتحديد الكيانات الكبرى، ثم قسّمها إلى أقاليم فرعية أسماها “كُوَر”، ثم تبعها بذكر القصبات، فالمدن، فالقرى، معتمدًا تسلسلًا دقيقًا يعكس التركيب الإداري الحقيقي للعالم الإسلامي في عصره. اهتم بربط هذا التقسيم بوظائف المدن، مثل الأسواق والمراكز العلمية والموانئ، مما وفّر فهمًا وظيفيًا للمكان وليس فقط شكليًا.

عمد إلى دراسة العلاقات بين الأقاليم بناءً على طبيعة سكانها، واتجاهاتهم الدينية، ومراكز القوى فيها، وهو ما أظهر وعيًا مبكرًا بأهمية الجغرافيا الثقافية والاجتماعية. لم يعتمد أسلوبًا جامدًا، بل طوّر تقسيماته تبعًا للبيئة المحلية وخصوصيات كل منطقة، مما أضفى مرونة على عمله وجعله صالحًا للاستعمال في عصور لاحقة. أتاح هذا النهج للمؤرخين والدارسين رؤية منسجمة للمجتمع الإسلامي، وربط الجغرافيا بالثقافة والسكان والسلطة.

ما الذي يميز كتابه “أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم”؟

تميّز كتاب “أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم” بكونه ليس مجرد دليل جغرافي، بل مرآة حضارية تعكس تفاصيل دقيقة عن الحياة في العالم الإسلامي. استعرض المقدسي في هذا الكتاب المدن من الداخل، مشيرًا إلى ملامحها العمرانية، ومراكزها العلمية، وأسواقها، وأعرافها الاجتماعية والدينية. أبدع في وصف الأماكن بما يجعل القارئ يشعر أنه يسير بين أزقة المدن، يشهد تفاعل الناس، ويستمع إلى لهجاتهم المختلفة.

ركّز الكتاب على تقديم مقارنة بين الأقاليم، مع تحليل للعوامل التي تجعل إقليمًا ما أكثر ازدهارًا من غيره، مثل الموارد، الأمن، والعمران. أدرج آراءه الشخصية دون أن يتخلّى عن الطابع التوثيقي، فكان ينقد أحيانًا ويثني أحيانًا أخرى، مما أضفى طابعًا حيًا على النص. وبفضل هذا التوازن بين الموضوعية والانطباع الشخصي، أصبح هذا الكتاب من الأعمال القليلة التي جمعت بين وصف المكان وتحليل المجتمع، مقدّمًا نموذجًا فريدًا في أدب الرحلات والجغرافيا.

إسهاماته في مقارنة المدن الإسلامية من منظور حضاري

تميّز المقدسي برؤية حضارية شاملة عند مقارنته بين المدن الإسلامية، حيث لم يقتصر على توصيف المظهر، بل بحث في الجوهر الثقافي والاجتماعي لكل مدينة. تناول الفوارق في البنية العمرانية، ومستوى التعليم، وكثافة الأسواق، ومدى التديّن، وارتباط السكان بالحياة الثقافية. لم يعرض هذه التفاصيل عرضًا عشوائيًا، بل قارنها بهدف إظهار نقاط القوة والضعف في كل مجتمع، وتقديم تحليل حضاري يتجاوز الجغرافيا السطحية.

أظهر من خلال تلك المقارنات اختلافًا واضحًا في نمط الحياة بين مدن المشرق والمغرب، ومدى تأثير البيئة والموارد في تشكيل هوية المدن. كما تحدّث عن الذوق العام، ونظافة الشوارع، ومستوى الأخلاق العامة، ما جعله أقرب إلى أن يكون مراقبًا اجتماعيًا منه مجرد جغرافي. أتاح هذا المنظور للباحثين فرصة لفهم تطور المدن الإسلامية بوصفها كيانات حيّة تتأثر بعوامل متشابكة، من السياسة إلى الاقتصاد، ومن الدين إلى العادات، مما عزّز مكانته كرحّالة ومفكر في آنٍ واحد.

ابن جبير ودوره في توثيق الحج والمجتمعات الإسلامية

برع ابن جبير في توثيق تفاصيل الحياة الإسلامية من خلال رحلته إلى الأراضي المقدسة، حيث قدّم وصفًا حيًا لأداء مناسك الحج والمجتمعات الإسلامية التي مرّ بها. انطلق من الأندلس في القرن السادس الهجري، وسافر إلى الحجاز مرورًا بمصر والشام، وسجّل ملاحظاته عن الشعائر الدينية، والمشاهد الاجتماعية، والمعالم العمرانية. حرص على توثيق يومياته بلغة دقيقة وصور حية، عكست فهمه العميق للبعد الروحي والثقافي للرحلة.

ركّز في كتاباته على وصف أحوال الحجاج، وسلوكهم، وتنظيمهم، وكذلك على تفاعلهم في الأماكن المقدسة، ما جعله يُعتبر من أوائل من قدّم وصفًا واقعيًا للحج كحدث جامع. كما رصد أحوال المدن الإسلامية من الداخل، ودوّن مشاهداته حول الأوضاع السياسية والاجتماعية، مما أضفى على رحلته طابعًا شاملاً يمزج بين الديني والمدني. وبفضل هذا التوثيق المتكامل، أسهم ابن جبير في نقل صورة دقيقة للحياة الإسلامية في القرن السادس الهجري، بطريقة تفتح أمام القارئ نافذة على تلك العصور.

خلفيات رحلة ابن جبير من الأندلس إلى الحجاز

بدأ ابن جبير رحلته بدافع ديني وروحي، إذ شعر بالحاجة إلى أداء فريضة الحج والتقرّب إلى الأماكن المقدسة. انطلق من مدينة غرناطة في الأندلس، وسلك طريق البحر نحو الإسكندرية، ثم تابع رحلته برًّا نحو مكة المكرمة. واجه في طريقه صعوبات متعددة، مثل الأمواج العالية، والقرصنة، ووعورة الطرق، لكنه ظل متمسكًا بمقصده، مسجلًا كل تلك التجارب في سرد متسلسل ينبض بالحياة.

عند وصوله إلى مكة، باشر أداء المناسك بتأمل وروحانية، ودوّن تفاصيل الطواف والسعي والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة. لم يكتف بتوثيق المناسك، بل حرص على نقل صورة الحجاز بمختلف أبعاده، من عمران، وتنظيم الأسواق، وتنوع الناس، واختلاط اللغات. أظهر من خلال رحلته كيف كان الحجاز مركزًا تلتقي فيه ثقافات متعددة، مما أضفى على توثيقه بُعدًا حضاريًا يتجاوز الجانب التعبدي، ليعكس واقعًا اجتماعيًا ثريًا بالحركة والتنوع.

ما الذي جعل وصفه للحج مصدرًا تاريخيًا هامًا؟

تميّز وصف ابن جبير للحج بالعمق والتفصيل، حيث لم يكتف بسرد المناسك، بل ربطها بسياقها المكاني والزماني، موضحًا كيف تُمارس وسط آلاف البشر من أقطار مختلفة. أظهر قدرة استثنائية على تصوير الأجواء الروحانية في الحرم، وتنقل الحجيج بين المشاعر، وانسجامهم رغم اختلاف لغاتهم وأعراقهم. التقط اللحظات التي تجمع بين التعبّد والمشهد البشري العام، في مزيج نادر من الدقة والانفعال.

تميّزت ملاحظاته أيضًا بوصف آليات التنظيم، من إدارة الحشود، إلى توزيع المياه، إلى تحكّم السلطات في تأمين الطرق، مما جعل وصفه لا يخلو من تحليل إداري واجتماعي. كما أشار إلى ما كان يُعانيه الحجاج من صعوبات في الطريق، وانطباعاته عن الكرم أو الجفاء في استقبالهم، ما يجعل من وصفه وثيقة تاريخية تساعد في فهم طبيعة الحج في تلك الحقبة، بوصفه ظاهرة دينية ومدنية في آنٍ معًا.

تحليل مشاهداته للحياة اليومية في مدن الشام ومصر

قدّم ابن جبير وصفًا دقيقًا ومفصّلًا للحياة اليومية في المدن التي مرّ بها، خاصة في مصر والشام. استهل حديثه عن الإسكندرية بوصفه أسوارها، ومينائها، وحركتها التجارية، مشيرًا إلى تنوّع سكانها ونشاطهم في الأسواق. ثم انتقل إلى القاهرة، حيث وصف المساجد والمدارس، ورصد الفروقات الاجتماعية بين طبقات الناس، وأسلوب الحكم والإدارة. بيّن كيف تنعكس الحالة السياسية في مظاهر الحياة اليومية، مثل الأمن، وتوفر الغذاء، والعدالة في التعامل.

في مدن الشام، انبهر بجمال دمشق، ونظامها العمراني، وتنظيم أسواقها، وحيوية الحياة الثقافية فيها. تحدّث عن المدارس والمساجد، وعبّر عن إعجابه بالعلوم المنتشرة، وتنوع الأنشطة اليومية التي تدور في فضاءات المدينة. كما رصد عادات الناس، ولباسهم، ومجالسهم، مبينًا أوجه الشبه والاختلاف مع الأندلس. قدم بهذه الطريقة سجلًا بصريًا وإنسانيًا لمدن المشرق، ساهم في تقريب صورتها إلى القارئ الأندلسي، وربط بين أطراف العالم الإسلامي من خلال سردية دقيقة، نابضة بالحياة.

الواقدي مؤرخ الفتوحات ومصور الجغرافيا العسكرية

اشتهر الواقدي بدوره الريادي في تسجيل الفتوحات الإسلامية وتحليل جغرافيتها العسكرية، حيث تعامل مع السرد التاريخي بوصفه أداة لفهم التوسّع الإسلامي على المستويين السياسي والمكاني. ركّز على وصف الحروب والغزوات الإسلامية من خلال تتبّع مسارات الجيوش وتوثيق تفاصيل تحركاتها، مما أتاح للقارئ تصورًا واضحًا للفضاء الجغرافي الذي دارت فيه تلك الأحداث. استخدم أسلوبًا يجمع بين النقل والتحقيق، فتميّزت رواياته بالحيوية والواقعية.

أظهر اهتمامًا بالغًا بجغرافيا المواقع والمعابر والطرق الصحراوية والبحرية، وبيّن الأهمية الاستراتيجية للمدن المفتوحة، رابطًا بين موقعها الجغرافي وأسباب استهدافها عسكريًا. وثّق هذه المعارك بطريقة تُظهر وعيًا واضحًا بعلم الجغرافيا، ما جعله أشبه بمؤرخ ميداني يدوّن لحظة بلحظة مجريات الأحداث. لذلك، لم تُقرأ أعماله بوصفها تواريخ فقط، بل باعتبارها خرائط ذهنية للحملات العسكرية الإسلامية، مما يجعل من الواقدي نموذجًا فريدًا في الجمع بين التاريخ والجغرافيا في سياق الفتح الإسلامي.

دور الواقدي في تدوين حملات الفتح الإسلامي

أولى الواقدي اهتمامًا عميقًا بالغزوات الأولى التي قام بها المسلمون بعد وفاة النبي محمد، حيث وثّقها بوصفها مراحل أساسية في بناء الدولة الإسلامية. بدأ بسرد تفاصيل حملات الشام والعراق وفارس ومصر، وحرص على ذكر أسماء القادة والجنود والمسارات التي سلكتها الجيوش. أظهر دقة استثنائية في وصف خطط المعارك، والنتائج المباشرة لكل اشتباك، وكيف أثّر ذلك في التوسّع السياسي والجغرافي للمسلمين.

لم يكتف بسرد الوقائع، بل حاول تفسيرها، فربط بين التحولات السياسية في الجزيرة العربية واندفاع المسلمين نحو الفتح، موضحًا كيف مثّلت تلك الحملات رؤية استراتيجية لبناء عالم إسلامي موحّد. صوّر الجيش الإسلامي كقوة منظمة، تعتمد على قواعد واضحة، وقدّم نماذج للانضباط العسكري والتكتيك الحربي. وبفضل هذا العمق، لم تُفهم رواياته بوصفها تواريخ معارك فقط، بل كوثائق تكشف عن البنية التنظيمية والقيادية للعالم الإسلامي الناشئ.

كيف وثّق الواقدي المدن والمعارك في كتبه

اتّبع الواقدي أسلوبًا دقيقًا في وصفه للمدن التي فتحها المسلمون، حيث ركّز على موقع المدينة الجغرافي، وأهميتها التجارية، ومدى تحصينها. بدأ كل وصف بتحديد الطريق الذي سلكه الجيش للوصول إليها، ثم عرض ما دار من مفاوضات أو معارك، لينتقل بعد ذلك إلى وصف تفصيلي للمدينة نفسها. أبرز الطابع العمراني، وعدد السكان، والأنشطة الاقتصادية، ليمنح القارئ انطباعًا واقعيًا عن طبيعة المكان ووزنه في خارطة الفتوحات.

عندما وصف المعارك، أظهر براعة في تتبّع تسلسل الأحداث، من اللحظة الأولى لوصول الجيش إلى انطلاق القتال، انتهاءً بنتيجة المعركة وآثارها السياسية والديموغرافية. ركّز على تفاصيل مثل: توقيت الهجوم، مواقع الكرّ والفرّ، تكتيك الكمين، وأثر البيئة على مجريات القتال. بهذا الشكل، حوّل كتبه إلى سجل حربي يعكس جانبًا من العقل الاستراتيجي في التاريخ الإسلامي، ويمنح القارئ تصورًا بصريًا حيًا عن تلك الأحداث.

الفروق بين رواياته وتوثيقات الرحالة الآخرين

اختلفت روايات الواقدي عن باقي الرحالة العرب في تركيزها على الجانب العسكري لا المدني، وعلى تصوير الفضاء من زاوية الصراع لا السلم. بينما اهتم رحالة مثل ابن بطوطة أو المقدسي بتفصيل مظاهر الحياة اليومية والتقاليد الشعبية، ركّز الواقدي على أبعاد الحركة العسكرية والمواقع الاستراتيجية. قدّم وصفًا للأمكنة انطلاقًا من قدرتها على التحصّن أو الانفتاح، لا من جمالها أو عمرانها، وهو ما يجعل منه صوتًا تاريخيًا فريدًا.

تميّز أسلوبه بالصرامة والتحليل، حيث لم يكتف بالوصف بل حاول تفسير الحدث وسياقه، وهو ما جعله قريبًا من المؤرخ التحليلي أكثر من كونه رحّالة وصفيًا. وعلى الرغم من أنه لم يُعرف بسفره الطويل مثل الرحالة الآخرين، إلا أن رغبته في إعادة بناء مسرح الأحداث من خلال الرواية الدقيقة أعطته مكانة خاصة. بهذا التوجه، قدّم الواقدي نوعًا من “الجغرافيا القتالية” التي تختلف في الغاية والبنية عن الجغرافيا المشاهِدة التي كتبها الرحالة في عصور لاحقة.

ابن سعيد المغربي ومساهماته في الأدب الجغرافي

لمع اسم ابن سعيد المغربي في سماء الأدب الجغرافي خلال القرن السابع الهجري، حيث مزج بين دقة المؤرخ وجمال أسلوب الأديب. برز في قدرته على رصد أحوال المدن والبلدان، وتحليل عناصرها الجغرافية والاجتماعية بأسلوب غني يجمع بين الملاحظة الدقيقة والسرد المشوّق. اعتمد على التجربة المباشرة، فزار البلدان بنفسه ودوّن ما رآه بأسلوب يتجاوز مجرد النقل إلى تقديم قراءة تحليلية تنمّ عن وعي حضاري.

أبدع في تصوير البيئة العمرانية والطبيعية لمختلف الأقاليم التي مرّ بها، وربط بين جغرافية المكان وسلوك أهله، مما منح كتاباته عمقًا يتجاوز الطابع الوصفي إلى التأريخ الثقافي. لم تكن اهتماماته سطحية، بل شملت الاقتصاد، التعليم، الأنظمة السياسية، وحتى العلاقات بين السكان. وبفضل هذا التنوع، أصبح من الأسماء المؤثرة التي ساهمت في بناء مكتبة الأدب الجغرافي الإسلامي بصبغة أدبية وإنسانية جامعة.

أبرز رحلاته من الأندلس إلى المشرق العربي

بدأ ابن سعيد المغربي رحلاته من موطنه في الأندلس، مدفوعًا بشغف استكشاف العالم الإسلامي، والسعي وراء المعرفة والتواصل الحضاري. انطلق من غرناطة، ومرّ بعدة موانئ ومدن كبرى، متنقلاً بين الإسكندرية، والقاهرة، ودمشق، وبغداد، والحجاز، وصولًا إلى اليمن. سجّل على امتداد تلك الرحلات ملاحظات دقيقة عن أحوال المدن، طبيعة الحياة فيها، والعلاقات الاجتماعية التي تجمع سكانها.

تميّزت رحلاته بتنوّع الجغرافيا والمناخ والبيئة الثقافية، وهو ما أتاح له رؤية شاملة لامتداد الحضارة الإسلامية شرقًا وغربًا. ربط في كتاباته بين أوجه الشبه والاختلاف بين المدن الإسلامية، وسعى لتقديم صورة كلية تعبّر عن وحدة التنوع في العالم الإسلامي. ولم تقتصر تدويناته على الجانب الخارجي، بل وصف مشاعره وانطباعاته الذاتية، ما أضفى على نصوصه بعدًا إنسانيًا قويًا جعل من رحلاته سجلاً حيًا لتجربة حضارية متكاملة.

مساهماته في الأدب الجغرافي والوصفي

أسهم ابن سعيد بشكل ملحوظ في تطوير الأدب الجغرافي من خلال كتابات مزجت بين التوثيق والتحليل، وبين السرد والملاحظة العميقة. لم يكتف بوصف المدن من حيث موقعها ومساحتها، بل ركّز على طابعها الاجتماعي والثقافي، وبيّن كيف يتشكّل السلوك البشري وفقًا للبيئة التي يعيش فيها. بدأ دائمًا بموقع المدينة، ثم توسّع إلى وصف أسواقها، ومساجدها، وعمرانها، ثم انتقل إلى الحديث عن السكان، طباعهم، ولهجاتهم.

كما أفرد حيّزًا لذكر الفنون والآداب، والأنشطة الاقتصادية، والعلاقات بين الطبقات، مما جعله يتجاوز حدود الجغرافيا التقليدية. وساهم هذا التناول في إرساء ما يمكن وصفه بـ”الجغرافيا الثقافية” التي لا تكتفي بتحديد المواقع، بل تسعى لفهم روح المكان. وبهذا الأسلوب الشمولي، تحوّلت نصوصه إلى مرجع غني، يستفيد منه الجغرافي، والمؤرخ، والباحث في الاجتماع والأنثروبولوجيا على حد سواء.

العلاقة بين رحلاته وبروز الهوية الحضارية الإسلامية

لعبت رحلات ابن سعيد دورًا محوريًا في إبراز الهوية الحضارية الإسلامية، حيث استطاع من خلال أسفاره نقل صورة موحّدة لعالم تتعدد فيه اللهجات والعادات ولكن يجمعه رابط ثقافي وديني مشترك. سلّط الضوء على أوجه التشابه في النظم التعليمية، والتقاليد الاجتماعية، وطراز العمارة، ما عزز الإحساس بوحدة الهوية الإسلامية رغم التنوع الجغرافي الواسع.

أوضح في كتاباته كيف تعبّر المدن الإسلامية عن روح مشتركة تتمثل في الاهتمام بالعلم، واحترام العلماء، وتكريم الضيوف، وتنظيم الأسواق. ركّز على القيم الأخلاقية المشتركة، مثل الصدق، والأمانة، والتكافل، وكيف تتجلى في حياة الناس اليومية، سواء في المشرق أو في المغرب. ومن خلال هذا التوثيق، ساهم في ترسيخ صورة متكاملة للحضارة الإسلامية، ورأى في التنقل بين أطرافها وسيلة لفهم الذات الإسلامية الجامعة، وليس مجرد رصد للاختلافات المحلية.

دور الرحالة العرب في حفظ التاريخ

أدى الرحالة العرب دورًا محوريًا في حفظ جوانب حيوية من التاريخ، من خلال تدوين مشاهداتهم اليومية وتفاصيل الأسفار في كتابات غنية بالوصف والتحليل. وثّقوا الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للمجتمعات التي زاروها، وسجلوا مشاهداتهم بدقة، فساهموا في بناء أرشيف حيوي لتاريخ الشعوب والأمم. حرصوا على وصف المعالم الجغرافية، والنظم السياسية، والعلاقات التجارية، مما أتاح للمؤرخين المعاصرين واللاحقين الاطلاع على أحوال العالم الإسلامي وغيره من خلال أعينهم.

كشفوا في رحلاتهم ملامح حضارات متعددة، ورصدوا مظاهر التفاعل بين الشعوب، وساهموا بذلك في تقديم سرديات تاريخية حية تختلف عن التواريخ الرسمية. لم يقتصر دورهم على التوثيق فقط، بل ساعدوا أيضًا في الربط بين الشعوب الإسلامية من الأندلس غربًا إلى الهند شرقًا، مما عزز وحدة الوعي الحضاري الإسلامي. وبفضل هذا الإسهام، تحوّلت رحلاتهم إلى مصادر لا تُقدّر بثمن في فهم التاريخ من منطلق بشري وميداني مباشر.

كيف استخدم الرحالة مشاهداتهم لتوثيق العادات والتقاليد

سجّل الرحالة العرب العادات والتقاليد التي شاهدوها أثناء تنقلهم بين المدن والقرى، معتمدين على الملاحظة المباشرة والانخراط في الحياة اليومية للسكان المحليين. وصفوا طقوس الزواج، وأشكال اللباس، وأساليب الضيافة، وتقاليد الأسواق، ما أتاح تقديم لوحات تفصيلية تعكس التنوع الثقافي داخل العالم الإسلامي وخارجه. ركّزوا على توثيق الفوارق بين المجتمعات في المناسبات والأعياد، وبيّنوا كيف ترتبط بعض التقاليد بالموقع الجغرافي أو التأثيرات الحضارية المتبادلة.

عبّروا عن دهشتهم أحيانًا، أو إعجابهم أو استغرابهم، لكنهم التزموا غالبًا برصد الوقائع كما هي دون أحكام مسبقة. أتاحت هذه الطريقة فهم المجتمعات من الداخل، بطريقة لا توفرها الوثائق الرسمية أو الكتابات السياسية. ساعدت هذه المشاهدات في بناء وعي اجتماعي وتاريخي عميق، يسهم في فهم التغيرات في القيم والسلوكيات والعلاقات الاجتماعية عبر العصور.

الفرق بين توثيق الرحالة والمؤرخين التقليديين

اختلفت طريقة توثيق الرحالة عن المؤرخين التقليديين في الغرض والأسلوب والنتائج. اعتمد الرحالة على معايشة الوقائع بأنفسهم، فنقلوا تفاصيل دقيقة من أرض الواقع، بعين تشاهد وتحلل. وصفوا ما يحدث في الأسواق، المساجد، الطرق، والبيوت، بينما ركّز المؤرخون على سرد الحوادث السياسية الكبرى، والمعارك، وتغيرات الحكم، مستندين غالبًا إلى روايات أو وثائق مكتوبة.

تميّزت كتابات الرحالة بالمرونة والحميمية، وأضفت على النص التاريخي روحًا حية، بينما اتسمت توثيقات المؤرخين بطابع رسمي وجاد، غالبًا ما يغفل التفاصيل اليومية. أتاح هذا الاختلاف تنوعًا في مصادر التاريخ، إذ قدّم الرحالة المادة الخام التي يستند إليها المؤرخون، بينما قدّم المؤرخ التفسير والتحليل الكلي للأحداث. لذلك، شكّلت كتابات الرحالة نافذة على الحياة اليومية، يصعب الاستغناء عنها في أي دراسة شاملة للمجتمع الإسلامي.

أهمية الرحلات في بناء الذاكرة الثقافية الإسلامية

أسهمت الرحلات بشكل مباشر في بناء الذاكرة الثقافية للعالم الإسلامي، من خلال ما دوّنه الرحالة من مشاهدات وانطباعات حول المدن، الشعوب، والمؤسسات الحضارية. أبرزوا مظاهر التشابه بين المجتمعات الإسلامية في القيم والعادات، ما عزز الشعور بالانتماء المشترك رغم اتساع الرقعة الجغرافية. وثّقوا الطرق التجارية، مراكز العلم، المدارس، والأسواق، فرسموا خريطة حية للتمدّن الإسلامي الذي امتد من الأندلس إلى الشرق الأقصى.

أعادت هذه الرحلات تشكيل صورة الأمة الإسلامية كوحدة حضارية رغم اختلاف الألسن والأعراق. وحّدت اللغة العربية كمشترك ثقافي، وظهرت المفاهيم الدينية كعنصر تماسك بين المشرق والمغرب. شكّلت الروايات التي تركها الرحالة مرجعًا لصورة الذات الإسلامية في مواجهة الآخر، ورسّخت الإحساس بالهوية، خاصة عندما دوّنوا مشاهداتهم في أراضٍ غير إسلامية. وبفضل هذا التوثيق، احتُفظ بجوانب من الذاكرة الجماعية، تجاوزت الكتب السياسية أو الدينية، لترصد نبض الحياة الحقيقي داخل المجتمعات.

ما الذي ميّز الرحالة العرب عن نظرائهم من حضارات أخرى؟

تميّز الرحالة العرب بكونهم لم يقتصروا على وصف المعالم الجغرافية أو تسجيل المشاهد الخارجية، بل تجاوزوا ذلك إلى تحليل سلوك المجتمعات التي زاروها، وتوثيق تفاصيل الحياة اليومية بلغة دقيقة وشاملة. ركّزوا على العنصر الثقافي والديني واللغوي، وعكسوا بكتاباتهم إدراكًا عميقًا لديناميكيات التفاعل الحضاري بين الشعوب. كما حرصوا على المقارنة بين ما رأوه وما اعتادوه في مجتمعاتهم، مما منح كتاباتهم بعدًا تأمليًا وتحليليًا لا نجده في كتابات كثير من الرحالة في الحضارات الأخرى الذين كانوا غالبًا يسجلون المشاهد بعيون المستعمِر أو المستكشِف فحسب. علاوة على ذلك، كان البعد الإنساني والتوثيقي حاضرًا بقوة في أدب الرحالة العرب، ما جعل رواياتهم مادة مرجعية فريدة في فهم الشعوب والتاريخ من الداخل.

كيف أثّر السياق السياسي والديني في رحلات هؤلاء الرحالة؟

لعب السياق السياسي والديني دورًا كبيرًا في تحديد مسارات الرحالة العرب ومضامين ما كتبوه. كثير من الرحلات كانت تبدأ بتكليف رسمي من الخلفاء أو السلاطين، كما حدث مع ابن فضلان، أو بدوافع دينية بحتة، مثل ابن جبير. هذا التأثير منح الرحلة طابعًا مزدوجًا: رسميًا ومهنيًا من جهة، وتأمليًا وروحيًا من جهة أخرى. كما أن الانتماء إلى الحضارة الإسلامية، التي تمتد رقعتها من الأندلس إلى آسيا، أتاح للرحالة حرية نسبية في التنقل، ما ساعد في جمع معلومات موثوقة عن مناطق شاسعة. أما في فترات التوتر أو الصراع، فقد أثّرت الأوضاع السياسية في توجّهات الرحالة، فتراوحت كتاباتهم بين التحذير، والتوثيق الميداني، ورصد التحولات الكبرى في المدن والمجتمعات. هكذا تكشف الرحلة عن التفاعل العميق بين دوافعها والسياقات السياسية والدينية التي نشأت فيها.

ما دور الرحالة العرب في بناء صورة “الآخر” في الوعي الإسلامي؟

أسهم الرحالة العرب بشكل كبير في تشكيل صورة “الآخر” لدى القارئ المسلم في العصور الوسطى، من خلال وصفهم التفصيلي لحياة الشعوب غير الإسلامية، خاصة في أوروبا وآسيا الوسطى وأفريقيا. لم تكن هذه الصور قائمة على التنميط، بل على الملاحظة الدقيقة والتجربة الشخصية، وهو ما منحها مصداقية عالية. رصدوا الفروق في الملبس، والمأكل، والعادات، وبيّنوا أوجه الشبه والاختلاف، وأحيانًا عبّروا عن دهشتهم أو صدمتهم دون أن ينكروا إنسانية الآخر. في هذا السياق، شكلت أعمالهم إحدى أولى المحاولات لتقديم فهم علمي موضوعي للثقافات الأخرى، بعيدًا عن الخطاب العقائدي الصِرف. ومن خلال هذه النصوص، تعرّف المسلمون على شعوب لم تكن موصوفة في كتب الفقه أو التاريخ، مما وسّع من أفق المعرفة والتسامح الحضاري في السياق الإسلامي الوسيط.

وفي ختام مقالنا، يمكن القول أن الرحالة العرب لم يكونوا مجرد ناقلين للأحداث أو زائرين عابرين للمدن، بل كانوا بناة ذاكرة حضارية ومدوّنين لتفاصيل الحياة الإنسانية في أزمنتها المتعددة المٌعلن عنها. تركوا لنا إرثًا معرفيًا فريدًا جمع بين العلم والإنسانية، بين الملاحظة والتحليل، وساهم في تشكيل وعي ثقافي مشترك لدى المسلمين، ورسّخ مكانة العالم الإسلامي كجسر حضاري بين الشرق والغرب. لقد مثّلت كتاباتهم شهادة تاريخية حية على التفاعل بين الشعوب والثقافات، ولا تزال اليوم مصدرًا غنيًا يلهم الباحثين لفهم التاريخ من منظور ميداني وتجريبي، لا مجرد استنتاجي أو نظري. ومن خلال استعادة هذه الرحلات، نُعيد أيضًا اكتشاف الذات الحضارية الإسلامية في أبهى صورها الفكرية والإنسانية.

تنويه مهم بشأن حقوق المحتوى

جميع الحقوق محفوظة لموقع نَبْض العرب © 2025. يُمنع نسخ هذا المحتوى أو إعادة نشره أو ترجمته أو اقتباس أكثر من 10% منه إلا بإذنٍ خطّي مسبق. لأي استخدام تجاري أو أكاديمي، يُرجى التواصل عبر: info@nabdalarab.com.

ملاحظة: يُسمح بالاقتباس المحدود مع ذكر المصدر ورابط مباشر للمقال الأصلي.