تفاصيل معركة اليرموك والمواجهة الكبرى مع الروم

تُعد معركة اليرموك معركة مفصلية أعادت رسم موازين القوى في المشرق؛ إذ تداخلت فيها الجغرافيا بالتخطيط والروح المعنوية العالية لتصنع انتصارًا حاسمًا على الروم. تكشف وقائعها عن قيادة مرنة، وتوزيع محكم للصفوف، وتكتيكات مباغتة استثمرت طبيعة الوادي والمرتفعات لإرباك الخصم وقطع طرق انسحابه. كما مهّد الفوز لمرحلة توسّع منظم نحو مدن الشام وترسيخ إدارة أكثر استقرارًا. وسنستعرض بهذا المقال كيف تلاقت الأسباب العسكرية والجغرافية والنفسية لصناعة النصر بهذه المعركة، وما ترتّب عليها من آثار سياسية واستراتيجية طويلة الأمد.

محتويات

- 1 معركة اليرموك البداية الحاسمة في تاريخ الفتوحات الإسلامية

- 2 موقع معركة اليرموك وأهميته الاستراتيجية في الميدان العسكري

- 3 القادة المشاركون في معركة اليرموك ودورهم في صنع النصر

- 4 كيف دارت معركة اليرموك يومًا بعد يوم؟

- 5 الخطط العسكرية والتكتيكات التي قادت المسلمين إلى النصر

- 6 نتائج معركة اليرموك وأثرها في سقوط الإمبراطورية الرومانية الشرقية

- 7 الدروس والعبر المستفادة من معركة اليرموك عبر التاريخ

- 8 معركة اليرموك في الذاكرة الإسلامية والمصادر التاريخية

- 9 ما العوامل الحاسمة التي رجّحت كفة المسلمين في الميدان؟

- 10 لماذا كان موقع اليرموك مناسبًا لتقويض تفوق الروم العددي؟

- 11 ما أبرز التحولات المباشرة بعد المعركة على مستوى الشام؟

معركة اليرموك البداية الحاسمة في تاريخ الفتوحات الإسلامية

مثّلت معركة اليرموك تحولًا كبيرًا في مسار الفتوحات الإسلامية، إذ جاءت في مرحلة حساسة من التوسع الإسلامي بعد أن تمكّن المسلمون من بسط سيطرتهم على أجزاء واسعة من شبه الجزيرة العربية. ومع تنامي القوة العسكرية والسياسية للخلافة الراشدة، أصبح من الطبيعي أن يتوجه المسلمون نحو المناطق المجاورة، وعلى رأسها بلاد الشام التي كانت تخضع للسيطرة البيزنطية. وبفضل الاستراتيجية المحكمة والتعبئة الجيدة، خاض المسلمون هذه المواجهة الحاسمة على حدود الأردن وسوريا، في منطقة اليرموك، وهي منطقة وادي فاصل بين المرتفعات الجبلية، ما منحها أهمية عسكرية خاصة في سياق الحرب.

ساهم الانتصار في هذه المعركة في تعزيز مكانة المسلمين كقوة إقليمية جديدة، إذ فقد البيزنطيون إثرها سيطرتهم الفعلية على سوريا، ما دفع الإمبراطور هرقل إلى الانسحاب التدريجي من هذه المناطق. لم تكن المعركة مجرد مواجهة عسكرية عادية، بل حملت أبعادًا سياسية واجتماعية عميقة، إذ مهدت الطريق لانهيار الحضور البيزنطي في الشام، ما فتح الباب أمام المسلمين لإعادة تشكيل الخارطة الجغرافية والسياسية للمنطقة. ومن خلال تكتيكات متقدمة، واستغلال الظروف الداخلية التي كانت تمر بها الإمبراطورية، تمكن المسلمون من تحقيق نصر واضح على جيش عدديًا أقوى، لكنه أقل مرونة ميدانيًا.

أصبح اسم معركة اليرموك مقترنًا ببداية موجة توسعية كبرى، لم تتوقف عند حدود الشام، بل امتدت لاحقًا إلى العراق ومصر وشمال إفريقيا. وكان لهذه المعركة تأثيرٌ طويل الأمد، إذ غيّرت موازين القوى في شرق المتوسط، وفرضت واقعًا جديدًا على القوى القديمة. وقد أدى النصر فيها إلى تعزيز ثقة الجيوش الإسلامية بأن قدرتها على الانتصار ليست محدودة بالعدد، بل بالإرادة والتنظيم والتخطيط الجيد، وهو ما أعطى دفعة قوية لمراحل الفتح التالية، وشكل نقطة انطلاق لتحوّلات عميقة في التاريخ الإسلامي.

خلفية سياسية سبقت المواجهة بين المسلمين والروم

دخلت الإمبراطورية البيزنطية مع بداية القرن السابع الميلادي في مرحلة من التراجع النسبي، نتيجة سنوات طويلة من الحروب مع الساسانيين والتي أنهكت قواها المالية والبشرية. وعلى الرغم من نجاح الإمبراطور هرقل في استعادة بعض المناطق من الفرس، إلا أن الكلفة الباهظة للحرب تركت أثارًا سلبية واضحة على استقرار الحكم وفاعلية الجيش. جاءت هذه الحالة من الضعف في وقت كانت فيه الخلافة الراشدة في المدينة المنورة في طور التوسع، إذ بدأت تبحث عن فرض نفوذها خارج حدود الجزيرة العربية بعد أن تمكنت من توحيد الصف الإسلامي داخليًا.

في المقابل، لم يكن الوضع في الشام مستقرًا من الناحية الإدارية أو الاجتماعية، فقد كانت هناك تباينات مذهبية وطائفية أثرت على ولاء السكان المحليين للإمبراطورية البيزنطية. واجهت الدولة البيزنطية صعوبة في استيعاب هذه التباينات، مما خلق بيئة ملائمة لظهور قوى بديلة. وعليه، وجد المسلمون في هذه الثغرات فرصة لبناء تحالفات غير مباشرة مع بعض فئات السكان المحليين، وهو ما ساهم في تخفيف المقاومة في بعض المناطق التي مرّت بها الجيوش الإسلامية في طريقها إلى الشام. وقد ترافق ذلك مع غياب استراتيجية واضحة لدى القيادة البيزنطية في التعامل مع الزحف القادم من الجنوب.

بينما كان المسلمون يعيدون تنظيم صفوفهم بعد وفاة النبي محمد، بدأت الخلافة الراشدة بتنفيذ رؤية توسعية قائمة على نشر الإسلام وتأمين حدود الدولة الجديدة. اعتمد الخليفة أبو بكر الصديق، ومن بعده عمر بن الخطاب، على تعيين قادة عسكريين يتمتعون بكفاءة عالية مثل خالد بن الوليد، وذلك لتأمين النجاحات في الميدان. لم يكن الدخول إلى الشام قرارًا عشوائيًا، بل جزءًا من خطة مدروسة رأت أن مواجهة البيزنطيين في هذا الوقت من التراجع قد تثمر نتائج إيجابية على الأرض، وهو ما تحقق فعليًا بعد أن تهيأت الظروف الداخلية والخارجية لهذه المواجهة.

أسباب اندلاع معركة اليرموك ودوافع كل طرف

تشكلت أسباب معركة اليرموك في إطار متراكم من التحولات السياسية والعسكرية التي كانت تمر بها المنطقة، إذ لم تكن المواجهة وليدة لحظة، بل نتيجة مسار طويل من التصعيد المتبادل. جاء التحرك الإسلامي نحو الشام بدافع تأمين حدود الدولة الجديدة، إضافة إلى رغبة حقيقية في نشر الرسالة الإسلامية. وقد نظر المسلمون إلى الشام على أنها امتداد طبيعي للأراضي التي يجب أن تدخل تحت لواء الدولة الإسلامية، خصوصًا أنها تمثل منطقة استراتيجية من الناحية الجغرافية والاقتصادية، وتضم مدنًا ومراكز تجارية ذات أهمية كبيرة.

في المقابل، وجدت الإمبراطورية البيزنطية نفسها مضطرة للرد على التوسع الإسلامي السريع الذي هدد مناطق نفوذها التقليدية. خشيت القيادة البيزنطية من أن تفقد السيطرة على الشام، ما قد يؤدي إلى تفكك تماسك الجبهة الشرقية بشكل كامل. فكان القرار بتجهيز حملة عسكرية كبيرة لوقف تقدم المسلمين، وشارك فيها عدد كبير من الجنود من مختلف الأعراق، ما يعكس مدى أهمية المعركة بالنسبة للبيزنطيين. إلا أن هذه الحملة واجهت تحديات تنظيمية واضحة، خاصة في ما يتعلق بتوحيد الصفوف بين الجنود ذوي الخلفيات المختلفة، وهو ما أثر على فعالية الجيش لاحقًا في ساحة المعركة.

انطلقت شرارة المواجهة النهائية عندما أدرك الطرفان أن الحل السياسي لم يعد ممكنًا، وأن الصدام أصبح حتميًا. ساعدت مجموعة من العوامل في تسريع هذا الاصطدام، من بينها الهزائم المتكررة التي لحقت بالبيزنطيين، والانسحابات التكتيكية التي قام بها المسلمون لإعادة ترتيب الصفوف. ومع تزايد التحركات العسكرية في محيط نهر اليرموك، أصبحت المعركة وشيكة، وتحولت إلى نقطة التقاء حاسمة بين إرادتين متناقضتين. وبذلك، شكلت معركة اليرموك لحظة ذروة في صراع طويل بين قوى صاعدة تسعى لبناء نظام جديد، وقوة قديمة تسعى للحفاظ على ما تبقى من نفوذها في المشرق.

كيف مهدت الانتصارات السابقة الطريق إلى اليرموك

ساهمت المعارك الأولى التي خاضها المسلمون في الشام في إعدادهم بشكل فعّال لخوض معركة اليرموك، إذ جاءت هذه المعركة بعد سلسلة من المواجهات التي ساهمت في بناء الثقة لدى الجيوش الإسلامية. بدأت تلك الحملات بتحقيق انتصارات بارزة مثل معركة أجنادين، التي مهدت الطريق نحو السيطرة على دمشق، وهو ما منح المسلمين مركزًا حيويًا في الشام يمكنهم من خلاله التمدد والاستعداد لمعارك أكبر. شكلت هذه النجاحات دافعًا قويًا للقيادة الإسلامية لاستكمال الزحف باتجاه الشمال، مع اعتماد استراتيجيات عسكرية مرنة.

تمكن المسلمون من الاستفادة من خبراتهم المتراكمة في إدارة الحصار، كما حدث في حمص، مما أكسبهم مهارات ميدانية مهمة قبل اليرموك. واستطاعوا من خلال التنقل بين المدن المحصنة والسيطرة عليها أن يفرضوا واقعًا عسكريًا جديدًا على الأرض. كما ساعدت هذه الانتصارات في إرباك خطط البيزنطيين الدفاعية، وأجبرتهم على التفكير في معركة شاملة لإنهاء الزحف المتصاعد. وفي هذه الأثناء، كانت القيادة الإسلامية تعيد توزيع القوات وتنسق فيما بينها استعدادًا لأي هجوم مضاد، وهو ما انعكس لاحقًا على ترتيب الصفوف في ميدان اليرموك.

اتخذ المسلمون قرارًا استراتيجيًا بالانسحاب من بعض المناطق والتوجه إلى سهل اليرموك، حيث كانت الأرض أكثر ملاءمة لهم من الناحية العسكرية. أتاح هذا التحرك للمسلمين التحكم في مجريات المعركة واختيار التوقيت والمكان المناسبين للاشتباك. وفي المقابل، اضطر الروم إلى خوض المواجهة في أرض غير مألوفة، وهو ما أفقدهم أفضلية المكان. لذلك، فإن الانتصارات التي سبقت معركة اليرموك لم تكن مجرد مكاسب آنية، بل مهدت فعليًا لمواجهة كبرى كان للمسلمين فيها اليد العليا من حيث الإعداد والتجهيز، ما ساهم في تحقيق النصر الحاسم.

موقع معركة اليرموك وأهميته الاستراتيجية في الميدان العسكري

اختار المسلمون موقع معركة اليرموك بعناية فائقة نظراً لموقعه الجغرافي الحرج الذي يقع جنوب شرق بلاد الشام، على مقربة من التقاء الحدود الحالية بين الأردن وسوريا وفلسطين. شكّل هذا الموقع أهمية مزدوجة من حيث البعد العسكري والجغرافي، إذ مكّن القوات الإسلامية من تثبيت مواقعها على أرض مفتوحة يمكن التحكم بها بسهولة. لذلك، من خلال هذا الاختيار الاستراتيجي، وفّر المسلمون لأنفسهم ظروفاً مواتية لخوض معركة فاصلة ضد جيش بيزنطي يفوقهم عدداً وعتاداً.

ساهمت تضاريس المنطقة في منح القيادة الإسلامية خيارات متعددة لإعادة الانتشار وتحقيق التفوق التكتيكي رغم قلة العدد. فقد ساعد اتساع السهول على انتشار القوات بشكل منظم، بينما حدّت الوديان المحيطة من حركة العدو، مما جعل الهجوم البيزنطي أكثر عرضة للانكشاف. لذلك، رغم ضخامة الجيش البيزنطي، لم يتمكن من استثمار قوته العدديّة على نحو فعّال في تلك الأرض التي تحولت إلى ساحة مناورة دقيقة لصالح المسلمين.

من ناحية أخرى، لعب الموقع الاستراتيجي لمعركة اليرموك دوراً محورياً في تحديد مصير بلاد الشام بأسرها. فقد مهّد الانتصار في هذه المعركة الطريق أمام الفتح الكامل للمنطقة، وجعل اليرموك بوابة استراتيجية نحو دمشق وغيرها من المدن الكبرى. وهكذا، شكّل الموقع ليس فقط ميداناً للقتال، بل نقطة تحول عسكرية وسياسية ساهمت في توسيع نفوذ الدولة الإسلامية، وجعلت من اليرموك معركة مفصلية في التاريخ الإسلامي.

الوادي والجبال: طبيعة أرض المعركة وتأثيرها على القتال

امتزجت طبيعة الأرض في منطقة اليرموك بين السهول والمرتفعات، مما أضفى على المعركة طابعاً جغرافياً معقداً أثّر بشكل مباشر على أسلوب القتال لدى الطرفين. فقد جرت المعركة في سهل تحيط به أودية عميقة وتلال مرتفعة، ما جعل ميدان القتال متغيراً بحسب كل محور. ولذلك، لم تكن الأرض محايدة، بل لعبت دوراً في تشكيل طبيعة الاشتباك وساهمت في الحد من فاعلية بعض الأسلحة والتشكيلات البيزنطية الثقيلة.

أدت الانحدارات الحادة حول الوادي إلى خلق صعوبات كبيرة أمام القوات البيزنطية، خاصة في ما يتعلق بالانسحاب أو الالتفاف، مما جعلهم عرضة للتطويق في أكثر من مناسبة. وعلى النقيض، استغلت القوات الإسلامية هذا العامل لصالحها، حيث استخدمت المرتفعات لمراقبة تحركات العدو والتخطيط للضربات المباغتة. لذلك، لم تكن الجبال المحيطة مجرد خلفية طبيعية، بل تحولت إلى أدوات عسكرية ضمن خطة متكاملة للسيطرة على مجريات القتال.

كذلك أسهم تباين التضاريس في تقسيم ميدان المعركة إلى محاور متعددة، وهو ما ساعد القيادة الإسلامية على توزيع الجبهات بطريقة مناسبة لقدرات كل وحدة قتالية. ومع تكرار الهجمات البيزنطية على أكثر من محور، ساعدت الطبيعة الطبوغرافية على امتصاص الضغط وتوجيه ضربات مضادة في لحظات حاسمة. لذا، بدا واضحاً أن الجغرافيا نفسها لعبت دوراً مشتركاً مع التخطيط الحربي في بناء الانتصار الذي تحقق في معركة اليرموك.

دور الجغرافيا في رسم خطط الجيشين

اعتمد كل من الجيش الإسلامي والجيش البيزنطي على معطيات الجغرافيا في وضع خططهم العسكرية خلال معركة اليرموك، حيث شكّلت التضاريس المحيطة أساساً لتوزيع القوات وتحديد مواقع التمركز. فقد قرر المسلمون التمركز في مواقع يمكن الدفاع عنها بسهولة، بينما حرصوا في الوقت ذاته على إبقاء خطوط الهجوم مفتوحة للمناورة، مما يدل على وعي تكتيكي متقدم بأهمية الأرض في توجيه مسار المعركة.

في المقابل، حاول الجيش البيزنطي الاستفادة من تفوقه العددي من خلال الانتشار الواسع في ساحة القتال، لكنه اصطدم بقيود فرضتها طبيعة الأرض. فقد منعتهم الوديان العميقة والانحدارات من التحرك السريع أو تنفيذ التفافات على نطاق واسع، ما جعل العديد من هجماتهم المباشرة تقع في فخ التمركز الإسلامي المدروس. وهكذا، تبيّن أن الفهم العميق لطبيعة الأرض منح المسلمين ميزة تنافسية فاقت التفاوت العددي بين الطرفين.

كما لعبت المعرفة الدقيقة بالممرات والمسالك الجبلية دوراً جوهرياً في حركة الاحتياط الإسلامي، حيث مكّنت القوات من التدخل في اللحظة المناسبة لقلب موازين القتال في أكثر من موضع. ولذلك، تحوّلت الجغرافيا من مجرد عامل ثابت إلى عنصر ديناميكي فعّال في رسم الخطط وتنفيذها. وبناءً عليه، يظهر أن انتصار المسلمين في معركة اليرموك لم يكن نتيجة حماسة فحسب، بل ثمرة استيعاب شامل لتفاصيل الأرض وتوظيفها استراتيجياً ضمن إطار الحرب.

أهمية موقع اليرموك في السيطرة على بلاد الشام

فتح النصر في معركة اليرموك الباب واسعاً أمام المسلمين للسيطرة على بلاد الشام، إذ لم يكن ميدان القتال مجرد منطقة حدودية، بل نقطة استراتيجية تربط بين أهم مدن الإقليم. فعقب انتهاء المعركة، أصبحت الطرق المؤدية إلى دمشق وحمص وبقية المدن الشامية في متناول القوات الإسلامية، مما سهل عملية التوسع وفرض السيطرة بشكل تدريجي ومنهجي.

كما مكّن الموقع الجغرافي لليرموك المسلمين من قطع خطوط الإمداد القادمة من قلب الدولة البيزنطية نحو الشام، الأمر الذي أضعف مقاومة الجيوش البيزنطية في المعارك اللاحقة. ومع انكسار الخط الدفاعي في هذه المعركة، انهارت دفاعات العدو في مناطق أخرى، ما سرّع عملية السيطرة على الشام بأكملها. لذلك، لم يكن الانتصار في اليرموك معزولاً عن السياق السياسي والجغرافي، بل جاء في لحظة حاسمة رجّحت كفة الخلافة الإسلامية.

كذلك تحوّلت السيطرة على هذا الموقع إلى نقطة انطلاق لإعادة ترتيب الخريطة الإدارية والعسكرية للمنطقة، حيث بدأ المسلمون في إقامة مراكز للحكم ومواقع للتموين العسكري. ومن ثم، لعبت اليرموك دوراً تأسيسياً في إعادة تشكيل ملامح بلاد الشام، سواء من حيث النفوذ أو التنظيم الإداري. لذلك، لم تكن المعركة مجرد محطة في سجل الحروب، بل كانت بداية لمرحلة جديدة من تاريخ المنطقة، أرست دعائم الحضور الإسلامي على الأرض الشامية.

القادة المشاركون في معركة اليرموك ودورهم في صنع النصر

مثّلت معركة اليرموك لحظة فاصلة في تاريخ الفتوحات الإسلامية، حيث ساهم عدد من القادة البارزين في تحقيق النصر رغم الفارق العددي والعتادي بين الجيشين. تولّى هؤلاء القادة مسؤوليات مختلفة، وتكاملت أدوارهم ضمن منظومة عسكرية منضبطة، ما مكّن المسلمين من التغلب على الإمبراطورية الرومانية في معركة وُصفت بأنها من أعظم المعارك في التاريخ الإسلامي. أدار القادة المسلمون المعركة وفق خطة مدروسة اعتمدت على اختيار الأرض المناسبة، وتوزيع القوى بشكلٍ يضمن السيطرة الميدانية، مع تفعيل التحرك السريع لاحتواء أي تهديد مفاجئ من العدو.

ركّز القادة على تحقيق عنصر المفاجأة، فجاءت تحركاتهم مدروسة وتفاعلية مع مجريات المعركة، ما جعلهم يسبقون الروم بخطوة طوال أيام القتال. تموضع الجيش الإسلامي في أماكن استراتيجية، وتولّت القيادة ترتيب الصفوف بطريقة تتيح إمكانية المناورة والانسحاب المنظم إن لزم الأمر، دون الانكشاف أمام العدو. في الوقت نفسه، أعاد القادة توزيع القوى بين الميمنة والميسرة والقلب بما يتناسب مع الضغط المتوقع، مما ساهم في امتصاص هجمات الروم الأولى قبل تحويل الدفاع إلى هجوم شامل.

تميّز أداء القادة بالمرونة والقدرة على التكيّف، فمع تغير سير المعركة، كانوا يتخذون قرارات سريعة تراعي السياق وتقدّر متغيرات الساحة. لم تكن القيادة مركزية بالكامل، بل توزعت المهام بما يضمن سرعة التفاعل مع الأحداث، وهو ما جعل لكل قائد دوراً محورياً في تحقيق الانتصار. ساعد هذا التنسيق في تجاوز التحديات اللوجستية، وضمان انسياب الأوامر دون ارتباك. هكذا شكّلت القيادة في معركة اليرموك نموذجاً لتكامل الرؤية العسكرية والتنفيذ الميداني، وأظهرت كيف يمكن لقوة منظمة أن تنتصر على خصم أقوى عدداً وعدة.

خالد بن الوليد القائد العبقري واستراتيجياته الميدانية

برز خالد بن الوليد في معركة اليرموك كقائد استثنائي استطاع قلب موازين القوى من خلال أسلوبه الميداني القائم على التحرك السريع والمباغتة. اعتمد على تقسيم الجيش إلى وحدات مرنة تتحرك وفق الحاجة، وحرص على الاحتفاظ بقوة خيالة احتياطية تُستخدم لضرب الخصم في اللحظة الحاسمة. أدار خالد أرض المعركة بوعي جغرافي فائق، فاختار السهل المحاط بالأودية والمرتفعات بما يمنح جيشه فرص التفوق في المناورة والكرّ والفرّ، مع تقليل قدرة الروم على التحرك الجماعي.

خلال أيام القتال، نفّذ خالد سلسلة من المناورات المركّبة، حيث واجه الهجوم الرومي الأول بهجمات مضادة جانبية أربكت العدو ودفعت به إلى التراجع. قاد بنفسه بعض وحدات الخيالة لشن ضربات مركّزة على الأجنحة، كما تحرك بين القطاعات لضبط الإيقاع والتعامل مع أي ثغرة محتملة. استخدم خالد استراتيجية تثبيت القوات الرومانية في المقدمة، بينما شنّ هجمات من الأطراف لشلّ حركتها تدريجياً، مما أدى إلى تصدّع جبهات العدو وانهيار تماسكها.

في اليوم الأخير من المعركة، أطلق خالد ضربة حاسمة بعد أن هيّأ لها عبر إنهاك الخصم على مدى أيام. وجّه قواته لاحتلال نقاط الانسحاب الرومانية، مما أغلق طريق التراجع على الجيش البيزنطي وأوقعه في حالة من الفوضى. ساعده في ذلك تحكمه العالي بسرعة الانتقال بين المواقع، واستغلاله للفرص عند ظهور أي ضعف في صفوف العدو. جاءت استراتيجياته نتيجة فهم عميق لطبيعة المعركة وخصائص الجيشين، وهو ما جعله ركيزة أساسية في حسم معركة اليرموك لصالح المسلمين.

أبو عبيدة بن الجراح ودوره في التنسيق بين الجيوش

لعب أبو عبيدة بن الجراح دوراً أساسياً في معركة اليرموك، ليس من خلال القيادة القتالية المباشرة فحسب، بل عبر التنسيق الشامل بين الجيوش المختلفة المشاركة في المعركة. تسلّم القيادة العامة بتكليف من الخليفة عمر بن الخطاب، وأظهر كفاءة عالية في ضبط الصفوف وتوزيع المهام بين القادة، مع الحفاظ على وحدة القرار. لم يكن تدخله مباشراً في إدارة تفاصيل كل معركة فرعية، بل منح خالد بن الوليد حرية التخطيط والتنفيذ، مما أتاح المجال لاستغلال خبرة خالد في المعارك الميدانية.

نجح أبو عبيدة في تنظيم الانسحاب من مناطق الشمال وتوحيد القوات في سهل اليرموك، حيث أدار مراحل التجمع وإعادة التموضع بدقة وهدوء. تولّى توجيه الرسائل بين الوحدات المختلفة والتأكد من توفر الإمدادات قبل المعركة، كما أشرف على إنشاء خطوط الدعم الخلفي والاحتياطيات. ساعد هذا التنسيق في تجنّب الارتباك الذي قد ينشأ من تعدد الجنود والقبائل المشاركة، لا سيما وأن الجيش الإسلامي كان يتكوّن من تشكيلات قادمة من العراق والشام والحجاز.

بعد انتهاء المعركة، واصل أبو عبيدة إدارة المرحلة التالية بفعالية، حيث أشرف على تأمين المناطق المحررة وتنظيم الحاميات وتثبيت الاستقرار. أظهر في هذه المرحلة توازناً بين الحزم والمرونة، فعمل على دمج عناصر الجيوش ضمن كيان إداري موحد. بهذا الدور، لم يقتصر إسهامه على ساحة المعركة، بل امتد إلى تثبيت نتائج النصر، وهو ما عزز من نجاح المسلمين في المرحلة اللاحقة من الفتوحات. وهكذا مثّل أبو عبيدة ركيزة استراتيجية في البناء القيادي لمعركة اليرموك.

أبرز قادة الروم في معركة اليرموك وأخطاءهم التكتيكية

شهدت معركة اليرموك مشاركة عدد من القادة الروم البارزين، يتقدمهم القائد الأرمني فاهان الذي تولّى القيادة الميدانية العليا للجيش البيزنطي. اعتمد فاهان على خطة تقليدية تمثلت في الهجوم المباشر من خلال حشد كبير من الجنود المدججين، لكنه لم ينجح في استغلال هذا التفوق العددي بصورة فعالة. ارتكب القادة الروم عدة أخطاء استراتيجية، أهمها السماح للمسلمين باختيار ميدان المعركة، وهو ما منح العرب أفضلية في السيطرة على تفاصيل الساحة، بما في ذلك خطوط الإمداد وطرق المناورة.

اتسم أداء القيادات الرومانية بالبطء في اتخاذ القرار، إذ لم يبادروا ببدء الهجوم عند توافد المسلمين، مما منح الطرف الآخر وقتاً لإعادة تنظيم صفوفه. كما فشلوا في الحفاظ على الانسجام بين فصائل الجيش المتعددة الأعراق، إذ تكون الجيش الرومي من وحدات يونانية وأرمنية وعربية مسيحية، ما أدى إلى ضعف التنسيق وتضارب التوجهات. أظهرت الأيام الأولى من المعركة تشتتاً واضحاً في القيادة الرومية، فلم تكن هناك خطة بديلة أو استعداد لمواجهة مرونة الخطة الإسلامية.

في نهاية المعركة، تفاقمت أخطاء القيادة الرومية بشكل حاد، حيث لم يُحسنوا استخدام الاحتياطيات ولا تأمين خطوط التراجع. واجهوا هجمات مركّزة على الأجنحة أدّت إلى انهيار التنظيم الداخلي، كما فقدوا السيطرة على النقاط الحيوية في الميدان. لم تنجح محاولات إعادة التشكيل أو الصمود، خاصة بعد أن أُغلقت طرق الانسحاب بفعل تحركات المسلمين السريعة. ومع سقوط الجسر ومخارج الوادي، انهارت الروح المعنوية للجنود الروم، لتنتهي المعركة بهزيمة حاسمة، عكست ضعف القيادات الرومية مقارنة بتماسك وتخطيط القيادة الإسلامية في معركة اليرموك.

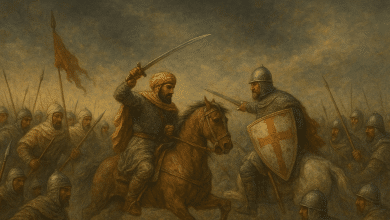

كيف دارت معركة اليرموك يومًا بعد يوم؟

شهدت معركة اليرموك تطورًا يوميًا دراميًا امتد لعدة أيام، حيث خاض المسلمون والبيزنطيون سلسلة من المواجهات المتواصلة التي شكّلت نقطة تحول في تاريخ الفتوحات الإسلامية. بدأت المعركة في منطقة اليرموك جنوب بلاد الشام، حيث اتخذ الجيش الإسلامي مواقع استراتيجية في السهل المقابل لقوات الروم، وتمركز كل جانب في مواقع دفاعية استعدادًا لمواجهة طويلة. واصطبغت الأيام الأولى بالحذر والترقب، بينما حاول كل طرف اختبار نقاط ضعف الآخر دون الانجرار إلى مواجهة شاملة منذ اللحظات الأولى.

اتّسم اليوم الأول بمحاولات جسّ نبض متبادلة من كلا الطرفين، حيث هاجم البيزنطيون أطراف الجيش الإسلامي من الجناحين الأيمن والأيسر، دون أن يحققوا خرقًا كبيرًا. ومع ذلك، تمكن المسلمون من الثبات في مواقعهم، مدعومين بتماسك صفوفهم وبحنكة قادتهم، وعلى رأسهم خالد بن الوليد. وقد سمح هذا التنظيم الدفاعي بالتصدي لهجمات متتالية دون حدوث انهيار في الصفوف، مما أثبت استعداد الجيش الإسلامي لصمود طويل في مواجهة تفوق عددي واضح من الطرف البيزنطي.

مع تقدم المعركة يومًا بعد يوم، بدأت ملامح التحول في ميزان القوى بالظهور تدريجيًا، إذ تحولت خطط المسلمين من الدفاع إلى الهجوم المنظم. تكثف الضغط على الجبهة الرومية، وبدأت القوات البيزنطية تفقد القدرة على التنسيق والتماسك نتيجة تتابع الهجمات ومباغتة التشكيلات الإسلامية المتحركة. وبحلول نهاية المعركة، نجح المسلمون في فرض هيمنتهم الميدانية، وأجبروا الروم على التقهقر والانسحاب في ظروف صعبة، مما جعل معركة اليرموك إحدى أبرز المحطات العسكرية التي مهّدت لفتح الشام.

تفاصيل اليوم الأول من المعركة وبداية المواجهة

انطلقت أحداث اليوم الأول من معركة اليرموك في جو من التوتر والتوجس، حيث توزعت جيوش المسلمين على تشكيلات منظمة داخل السهل المحيط بنهر اليرموك. وشهد صباح اليوم الأول تحركات حذرة من الروم الذين حاولوا التقدم في نطاقات محددة لاختبار قدرة المسلمين على الصد والمناورة. ومع أن الروم اعتمدوا على كثافة عددية وزخم هجومي، إلا أن دفاع المسلمين القوي منعهم من إحداث خرق مؤثر، ما جعل المعركة تتخذ طابعًا دفاعيًا في ساعاتها الأولى.

خلال منتصف النهار، ازداد ضغط الروم على الجانبين الأيمن والأيسر من الجيش الإسلامي، وخاصة على قوات يزيد بن أبي سفيان وعمرو بن العاص، لكن هذه القوات تمكّنت من الصمود رغم كثافة الهجمات. وأسهم تكتيك خالد بن الوليد في تثبيت الصفوف، حيث أعاد تنظيم الوحدات بسرعة وتوزيع القوى البشرية بما يتناسب مع محاور التهديد. تميّز هذا الجزء من اليوم بحركة مناورة دفاعية ناجحة حالت دون اختراق الروم لمواقع المسلمين، رغم المحاولات المتكررة لذلك.

مع غروب شمس اليوم الأول، تراجع كل طرف إلى مواقعه الأساسية، دون أن يحقق أي من الجانبين نصرًا واضحًا. تركت هذه البداية انطباعًا قويًا لدى الطرفين، حيث أيقن الروم أنهم يواجهون خصمًا شديد المراس ومنظمًا رغم قلة عدده، فيما أدرك المسلمون أن المعركة لن تحسم بسرعة. مثّل هذا اليوم بداية صراع طويل الأمد، شكل مقدمة للأيام الأكثر سخونة التي ستتوالى تباعًا خلال المعركة.

مراحل القتال الكبرى وتحول ميزان القوة

دخلت معركة اليرموك مراحل أكثر عنفًا في الأيام التالية، إذ بدأت القوات البيزنطية بمحاولات اقتحام حاسمة عبر دفع وحداتها الثقيلة إلى عمق خطوط المسلمين. جاءت هذه التحركات مدعومة بقوات حليفة من الأرمن والعرب المتنصرين، ما زاد من حدة الضغط على الجبهة الإسلامية. في المقابل، قابل المسلمون هذه الهجمات بتكتيك دفاعي محكم، حافظوا من خلاله على صلابة الصفوف، وتجنبوا الانهيار تحت الضربات المتكررة.

مع استمرار المعركة، بدأ خالد بن الوليد بتعديل أساليب القتال، حيث استخدم وحدات الخيالة المتحركة لتنفيذ هجمات مباغتة على أطراف الجيش البيزنطي، مما أدى إلى إرباك خططهم وإضعاف قدرتهم على التنسيق. تمكّنت القوات الإسلامية من امتصاص الهجمات، ثم الانتقال تدريجيًا إلى الهجوم المضاد في اللحظات المناسبة. ساعد ذلك على تقليص الفارق العددي، وإجبار الروم على التراجع في عدة محاور، خاصة على الجناح الأيسر.

بلغ التحول ذروته في اليوم الأخير من المعركة، حين شنّ المسلمون هجومًا واسعًا على طول الجبهة، مستفيدين من حالة التشتت التي أصابت الروم بعد فقدانهم للقيادة الفعالة. تراجعت القوات البيزنطية تحت ضغط هائل، واتجهت إلى جسر الرقاد في محاولة للفرار، لكن طوق الحصار كان قد أُحكم عليهم. وبهذا، تحقّق النصر الحاسم للمسلمين، وتحوّلت معركة اليرموك إلى حدث مفصلي أنهى الوجود البيزنطي العسكري في بلاد الشام.

المعارك الفردية التي غيرت مجرى الأحداث

لعبت المواجهات الفردية دورًا بالغ الأهمية في رسم مسار معركة اليرموك، إذ برزت العديد من الاشتباكات التي شارك فيها فرسان من الطرفين وأثرت على الحالة المعنوية لكل جيش. شهدت الساعات الأولى من المعركة مبارزات متقطعة بين نخبة الفرسان المسلمين ونظرائهم من الروم، وغالبًا ما انتهت تلك المبارزات بتفوق الجانب الإسلامي، ما أسهم في رفع معنويات الجنود ودفعهم للصمود في وجه التفوق العددي.

لاحقًا، أثّرت مواقف بطولية فردية في توجيه مجرى القتال، حيث تدخل بعض القادة المسلمين في لحظات حرجة لوقف اختراقات بيزنطية كادت أن تزعزع تماسك الصفوف. تمكّن هؤلاء من إعادة ضبط الوضع الميداني بسرعة، في الوقت الذي أدى فيه مقتل بعض القادة البيزنطيين في مبارزات مباشرة إلى تراجع زخم الهجوم من جانبهم. ساعدت هذه الاشتباكات المحدودة في بثّ الذعر داخل صفوف الروم، ما قلل من فاعلية خططهم الهجومية.

في الأيام الأخيرة من المعركة، شهد الميدان لحظات حاسمة لعبت فيها وحدات صغيرة من الخيالة الإسلامية أدوارًا بارزة، حيث نفذت ضربات خاطفة خلف خطوط العدو، وقطعت طرق انسحابهم نحو الجسر. أدت هذه التحركات إلى انهيار متسارع في صفوف الروم، ما ساهم في فرض النتيجة النهائية للمعركة. وبذلك، برزت المعارك الفردية كمكوّن أساسي في تحقيق الانتصار في معركة اليرموك، رغم أنها لم تكن بحجم الهجمات الشاملة، إلا أن تأثيرها النفسي والميداني كان عميقًا.

الخطط العسكرية والتكتيكات التي قادت المسلمين إلى النصر

شكّلت معركة اليرموك لحظة فارقة في تاريخ الفتوحات الإسلامية، حيث برزت خلالها عبقرية التخطيط والتنفيذ لدى القادة المسلمين. اعتمدت الخطط العسكرية التي انتهجوها على إدراك عميق لطبيعة الميدان، وتقدير دقيق لقدرات العدو ومواطن ضعفه. تميّزت تلك الخطط بالمرونة وسرعة التكيّف مع تطورات المواجهة، ما سمح للمسلمين بالتحكم في زمام المعركة رغم التفوق العددي الواضح للجيش البيزنطي. حافظ المسلمون على تماسك جبهاتهم عبر توزيع القوات في تشكيلات مدروسة تضم الجناحين والمركز والاحتياط، مع إبقاء وحدة الفرسان بقيادة خالد بن الوليد مستعدة للتدخل في اللحظة الحاسمة.

في سياق المعركة، استغل المسلمون طبيعة الأرض لصالحهم، فاختاروا موقع اليرموك الذي تحيط به الأودية والمنحدرات، ما قلّل من قدرة العدو على المناورة وأتاح إمكانات أفضل للفرسان المسلمين في شنّ هجمات خاطفة. كما اعتمد القادة على خطة سحب القوات الإسلامية من مناطق متفرقة وتجميعها في نقطة واحدة لزيادة قوتها في وجه العدو، وهو قرار استراتيجي ساعد في تحويل ميزان القوى لصالح المسلمين. وعبر اختيار الوقت المناسب للهجوم، تمكن القادة من امتصاص اندفاع العدو قبل توجيه الضربات المضادة، مما عزز من قدرة الجيش الإسلامي على الصمود والهجوم في آن واحد.

ساهم التنظيم المحكم للقوات في خلق بيئة تسمح بالتحول السريع بين الدفاع والهجوم، وهو ما منح الجيش الإسلامي القدرة على المناورة والتفوق في الميدان. اعتمد خالد بن الوليد على استراتيجية إشغال العدو في أكثر من محور، مع الحفاظ على وحدة القيادة والتوجيه العام للمعركة، ما حدّ من قدرة الروم على التنسيق بين وحداتهم. وبتعزيز الجانب النفسي لدى الجنود، ورفع معنوياتهم عبر خطب وتوجيهات تعبّئهم بحس النصر، استطاع الجيش الإسلامي أن يدخل المعركة بثقة عالية. بهذه الآليات المتكاملة، شكّلت الخطط العسكرية للمسلمين عاملاً حاسماً في حسم معركة اليرموك لصالحهم.

خطة خالد بن الوليد في توزيع الصفوف ومباغتة العدو

اعتمد خالد بن الوليد في معركة اليرموك على أسلوب توزيع الصفوف بطريقة تضمن الانسيابية في التحرك وسرعة الرد على أي خرق من العدو. فقد وضع الجناحين بقيادة عمرو بن العاص ويزيد بن أبي سفيان، بينما وُكل أمر المركز إلى أبي عبيدة بن الجراح، واحتفظ لنفسه بقيادة فرقة الفرسان المتحركة. لم يكن هذا التوزيع عشوائياً، بل جاء نتيجة تقدير دقيق لمتطلبات المعركة ومرونة التحرك، مع الحفاظ على توازن الصفوف بما يضمن الحد من اختراقها. أدى هذا التنظيم إلى خلق وحدة متماسكة يصعب على العدو تفكيكها بسهولة رغم محاولاته المتكررة.

في الوقت نفسه، اتبع خالد سياسة المباغتة التكتيكية، حيث انتظر اللحظة المناسبة لزج قواته المتنقلة في المعركة. عمد إلى إبقاء فرسانه في الخط الخلفي، متأهّبين لتغيير مجرى المعركة متى ما دعت الحاجة. حين لاحظ خللاً في صفوف الروم أو مبالغة في اندفاعهم، أطلق تلك القوة المتحركة لضرب الأجنحة المكشوفة، مما تسبب في إرباك الجيش البيزنطي وإحداث اضطراب في صفوفه. ساعدت هذه التحركات على تحويل نقاط القوة لدى العدو إلى نقاط ضعف، وأسهمت في فرض السيطرة على مسرح القتال بصورة تدريجية ومدروسة.

علاوة على ذلك، لجأ خالد إلى قطع خطوط تراجع العدو من خلال السيطرة على الممرات الحيوية في ساحة المعركة. فقد عمد إلى تطويق الروم من الخلف ومنعهم من الانسحاب المنظم، ما زاد من حالة الفوضى داخل صفوفهم. سمحت هذه الاستراتيجية للمسلمين بمحاصرة وحدات كاملة من العدو، ما أدى إلى انهيار تدريجي في قدرتهم على المقاومة. كان هذا النهج المتكامل في توزيع الصفوف وتوظيف قوة الاحتياط بذكاء سبباً مباشراً في كسر التفوق العددي للبيزنطيين وتحقيق انتصار حاسم في معركة اليرموك.

دور الفرسان والرماة في إحكام السيطرة على الميدان

لعب الفرسان والرماة دوراً بارزاً في قلب موازين القوى خلال معركة اليرموك، إذ مثّلوا العنصر الحاسم في المعركة من خلال مساهمتهم في صد الهجمات الأولى للعدو ثم تنفيذ الهجمات المضادة. تمركز الرماة في الصفوف الأمامية، حيث تولّوا مهمة إضعاف التقدم البيزنطي عبر إطلاق السهام بكثافة قبل أي اشتباك مباشر. ساعد هذا النهج في تقليص اندفاع قوات العدو وكسر زخمها قبل الوصول إلى مواقع المشاة المسلمين. في ذات الوقت، شكّل الرماة حاجزاً دفاعياً يمنع العدو من التوغل العميق داخل صفوف الجيش الإسلامي.

في الجانب الآخر، مثّل الفرسان القوة الضاربة التي أوكلت إليها مهام التحرك السريع والهجوم على الأجنحة المكشوفة. حافظ خالد بن الوليد على هذه القوة في وضعية استعداد دائم، ولم يزج بها في المعركة منذ بدايتها، بل استخدمها في اللحظة المناسبة لإحداث التفاف تكتيكي يحيط بوحدات العدو من الخلف. أدت هذه المناورات إلى إرباك التشكيلات البيزنطية، وأفقدتها القدرة على إعادة الانتشار. ساعدت تلك التحركات على توسيع نطاق السيطرة الإسلامية على ساحة المعركة، ما أضعف المقاومة البيزنطية بمرور الوقت.

تكامل دور الرماة مع الفرسان بشكل فعّال، إذ ساهم الرماة في تثبيت قوات العدو وجعلها مكشوفة لتحركات الفرسان. وفي اللحظة التي كانت تنخفض فيها كثافة النيران، كانت وحدات الفرسان تتحرك للهجوم، مستغلة التشتت الحاصل في صفوف العدو. أدى هذا التكامل بين السلاحين إلى تشكيل طوق محكم حول قوات الروم، ساعد في تقليص قدرتهم على المناورة والانسحاب. بهذا الأسلوب، تحققت سيطرة ميدانية فعالة للمسلمين على أرض المعركة، وأسهم ذلك بصورة مباشرة في إنجاح خطة القيادة وتحقيق النصر في معركة اليرموك.

استخدام الحرب النفسية في إضعاف معنويات الروم

لم تقتصر معركة اليرموك على المواجهة العسكرية وحدها، بل اشتملت أيضاً على أبعاد نفسية لعبت دوراً حاسماً في توجيه مسار المعركة. أدرك القادة المسلمون أن الروح المعنوية تشكل أحد أعمدة الصمود القتالي، فعملوا على زعزعة معنويات العدو بشتى الطرق. بدأ ذلك عبر الإيحاء بالقوة والثقة، حيث أظهرت صفوف المسلمين انضباطاً عالياً وهدوءاً في التعامل مع هجمات العدو، مما بعث رسائل غير مباشرة للبيزنطيين عن قوة خصمهم. وبمرور الوقت، بدأت ملامح التوتر تظهر في صفوف العدو نتيجة فشلهم في تحقيق أي اختراق فعّال.

في موازاة ذلك، عمد المسلمون إلى استغلال التكوين المتعدد لقوات الروم، حيث ضمت عناصر من جنسيات وخلفيات مختلفة، ما صعّب من عملية التنسيق والتفاهم داخل الجيش البيزنطي. ساعد هذا التفاوت في إثارة الشكوك بين صفوفهم، خاصة مع تصاعد الإشاعات حول نية بعض الفرق بالانسحاب أو التراجع. في المقابل، بثّ القادة المسلمون في جنودهم شعوراً بالتماسك والانتماء لقضية موحدة، ما زاد من روحهم المعنوية. هذا الفارق في الانسجام الداخلي كان له أثر كبير في تحمّل الضغوط النفسية خلال المعركة.

تعززت الحرب النفسية عبر استغلال نتائج المعارك الجزئية لصالح المسلمين، حيث تم تضخيم أثر كل انتصار صغير وتعميمه بين صفوف العدو. أضيف إلى ذلك قطع خطوط التراجع، وإبراز محاصرة بعض وحدات العدو، ما خلق شعوراً بالعجز وفقدان الأمل لدى الجنود البيزنطيين. ساهمت هذه العوامل مجتمعة في خلق بيئة معركة يسيطر فيها المسلمون ليس فقط عسكرياً، بل معنوياً أيضاً. وبذلك، تجلّى دور الحرب النفسية كأداة فعّالة في شل قدرة العدو على المواجهة، وأصبح التفوق المعنوي عنصراً مكملاً للتفوق التكتيكي في تحقيق نصر حاسم في معركة اليرموك.

نتائج معركة اليرموك وأثرها في سقوط الإمبراطورية الرومانية الشرقية

شكّلت معركة اليرموك نقطة تحول حاسمة في تاريخ المواجهة بين المسلمين والروم، حيث جاءت هذه المعركة كأكبر مواجهة عسكرية شهدتها تلك المرحلة بين الطرفين. بدأت المعركة على أرض منبسطة قرب نهر اليرموك، وجمعت جيش الخلافة الراشدة بقيادة خالد بن الوليد وقوات الإمبراطورية الرومانية الشرقية التي كانت تطمح إلى استعادة هيمنتها على الشام. قاد تنظيم القوات الإسلامية وتكتيكاتها المحكمة إلى إحداث خلخلة في صفوف الروم رغم تفوقهم العددي، ما مكّن المسلمين من الثبات في أرض المعركة والسيطرة على مسارات القتال يوماً بعد يوم.

ساهم الانتصار الحاسم في معركة اليرموك في توجيه ضربة قاصمة للنفوذ البيزنطي في بلاد الشام، إذ فقدت الإمبراطورية الرومانية الشرقية سيطرتها على مدنها الكبرى في سوريا، مما أجبرها على التراجع نحو الأناضول. مثلت المعركة نهاية فعلية للوجود البيزنطي في المنطقة، وجعلت من الشام ساحة خالية من المقاومة النظامية الرومانية، الأمر الذي فتح الباب واسعاً أمام الفتح الإسلامي ليأخذ مساره دون عوائق استراتيجية كبرى. أدى الانهيار العسكري للروم إلى تبدد قدرتهم على شن أي هجوم مضاد جاد في السنوات التالية.

بدأت آثار المعركة في الظهور سريعاً، إذ تقلّص نفوذ الإمبراطورية البيزنطية إلى مجرد مواقع دفاعية لا تملك القدرة على المبادرة الهجومية. تركت الهزيمة فجوة سياسية وإدارية كبيرة في الشام، استثمرها المسلمون بتثبيت وجودهم الإداري والعسكري. وبينما كانت الخلافة الإسلامية توسّع نطاق سيطرتها، كانت الإمبراطورية الرومانية تعيش حالة من الانكماش والتراجع، ما أضعف موقعها في خريطة القوى السياسية للمنطقة وأفقدها نفوذها الذي دام قروناً طويلة.

الخسائر البشرية والمادية في صفوف الطرفين

تسببت معركة اليرموك في خسائر بشرية جسيمة للطرفين، إلا أن الخسائر البيزنطية جاءت على نطاق واسع يفوق ما تحمّلته القوات الإسلامية. فقد أُبيدت جيوش كاملة من الروم نتيجة التفوق التكتيكي الذي فرضه المسلمون على أرض المعركة. جاء اليوم الأخير من المعركة ليحسم المواجهة نهائياً، حيث طُوّقت القوات البيزنطية وتعرّضت لمجازر حاسمة أوقعت أعداداً كبيرة من القتلى والجرحى، في حين عانى الجيش الإسلامي من خسائر أقل رغم ضراوة القتال.

أدّت هذه الخسائر إلى زعزعة العمق العسكري للبيزنطيين في الشام، إذ فقدت الإمبراطورية جزءاً مهماً من قوتها البشرية، الأمر الذي جعلها غير قادرة على إعادة بناء جيشها بشكل سريع في المنطقة. كما فُقدت كميات كبيرة من العتاد والسلاح والمؤن التي تركها الجنود المنسحبون، ما قلّل من قدرة الجيش الروماني على خوض معارك جديدة على نفس المستوى. ظهرت آثار هذه الهزيمة في التراجع السريع للمواقع البيزنطية عقب المعركة، ما أتاح للقوات الإسلامية التوسع دون مقاومة تذكر.

لم تقتصر الخسائر على الجانب العسكري فحسب، بل امتدت إلى البنية الاقتصادية والإدارية للإمبراطورية في بلاد الشام. فبعد المعركة، انهارت العديد من شبكات النقل والتموين التي كانت تعتمد عليها القوات البيزنطية، وتوقفت إمدادات المال والرجال إلى الجبهة. كما فقدت الإمبراطورية مدنها ذات الأهمية الاقتصادية الكبرى، مما حرمها من الموارد التي كانت تمثل ركيزة استقرارها المالي. هكذا شكلت معركة اليرموك محطة انهيار شاملة للوجود الروماني في الشام، من النواحي البشرية والمادية على حد سواء.

كيف غيّرت اليرموك ميزان القوى في المنطقة

أحدثت معركة اليرموك تغيّراً جذرياً في ميزان القوى بالمنطقة، حيث انتقل النفوذ بشكل ملحوظ من الإمبراطورية البيزنطية إلى الدولة الإسلامية الناشئة. فقد أفرز الانتصار تحوّلاً في صورة الصراع، من حالة دفاعية إسلامية إلى حالة هجوم منظم ومدروس. جاء ذلك بعد أن فقد الروم قدرتهم على المبادرة والسيطرة على خطوط الاتصال الحيوية في الشام، ما أضعف موقفهم الجيوسياسي وجعلهم عرضة للهزائم المتتالية في ما تبقى من مواقعهم.

أثّر هذا التحول على مواقف القوى الإقليمية الأخرى، التي بدأت تنظر إلى الدولة الإسلامية باعتبارها قوة صاعدة تمتلك زمام المبادرة. سقطت فكرة احتكار البيزنطيين للتفوق العسكري، وبدأت قبائل وممالك محلية تعيد حساباتها في ظل المتغيرات الجديدة. كما ظهرت بوادر تقارب من بعض الفئات السكانية مع المسلمين، إما بسبب الاستياء من الحكم البيزنطي أو لقناعتهم بأن موازين القوة باتت ترجّح كفة المسلمين. ومع انحسار النفوذ الروماني، بدأت ملامح خريطة سياسية جديدة تتشكل في بلاد الشام.

رسّخ هذا التغيّر الطويل الأمد مكانة معركة اليرموك كحدث مفصلي أعاد ترتيب أولويات القوى العظمى. أصبحت الخلافة الإسلامية تمتلك أراضي استراتيجية واسعة، فيما تقهقر الروم إلى مواقع أقل تأثيراً. ومن هذا المنطلق، تحوّلت اليرموك من مجرد معركة عسكرية إلى نقطة بداية لمرحلة جديدة من الهيمنة الإسلامية في المنطقة، أسّست لتاريخ طويل من النفوذ العربي في قلب الشرق الأدنى، ومهّدت لبداية عصر جديد من التوازنات الإقليمية.

بداية السيطرة الإسلامية على بلاد الشام بعد النصر

أعقب الانتصار في معركة اليرموك انطلاق مرحلة جديدة من التمدد الإسلامي في بلاد الشام، حيث بات الطريق مفتوحاً أمام القوات الإسلامية لدخول المدن الكبرى من دون مقاومة تُذكر. انطلقت عمليات التوسع بشكل متسارع، وتمكّن المسلمون من السيطرة على دمشق ثم حمص، تلتها بقية مدن الشمال والجنوب السوري. جاء هذا التقدم كنتيجة مباشرة لانهيار الجيش البيزنطي، مما سمح بترسيخ الوجود الإسلامي في عمق الأراضي الشامية.

لم تكن السيطرة عسكرية فحسب، بل بدأت تظهر ملامح تنظيم إداري جديد تحت مظلة الخلافة الإسلامية. أُقيمت نظم جديدة لإدارة المدن وتحصيل الضرائب وتنظيم العلاقات مع السكان المحليين. كما ظهرت ترتيبات تُراعي التعايش مع مكونات المجتمع المحلي، وهو ما ساعد على استقرار الأوضاع في فترة ما بعد المعركة. وفي ظل هذا الوضع الجديد، بدأت الشام تتحول من منطقة حدودية للصراع إلى قلب نابض للدولة الإسلامية النامية.

ساهمت هذه السيطرة في تعزيز الثقة داخل المجتمع الإسلامي بقدرة الدولة على التوسع والاستقرار. كما مكّنت الخلافة من التفرغ للتخطيط لفتوحات أخرى نحو العراق ومصر، ما جعل معركة اليرموك بداية حقيقية لموجة توسعية كبرى. فتح النصر الباب أمام رؤية جديدة للعالم من منظور إسلامي، حيث أصبحت الشام محوراً أساسياً في مشروع سياسي ديني يمتد على رقعة واسعة من الأرض، لتتحول من مجرد ساحة معركة إلى مركز إشعاع حضاري وحكم مستقر.

الدروس والعبر المستفادة من معركة اليرموك عبر التاريخ

قدّمت معركة اليرموك عبر تفاصيلها نموذجًا متكاملاً في فنون الحرب والقيادة والتخطيط، حيث ظهرت جملة من العبر التي جعلتها معركة محورية في تاريخ الفتوحات الإسلامية. فقد أكّدت هذه المواجهة أنّ الثقة بالنفس واليقين بالهدف يلعبان دوراً مصيريًا في مواجهة الجيوش الضخمة، حتى وإن كان الفارق العددي والعتادي يميل إلى العدو. لذلك، استطاع المسلمون الثبات رغم ضغط الجحافل البيزنطية، ونجحوا في قلب الموازين العسكرية، مما كشف أهمية التماسك الداخلي في أوقات الأزمات.

في السياق ذاته، أبرزت المعركة كيف يمكن للعوامل المعنوية أن تتفوق على الإمكانيات المادية. فالإيمان بالقضية، والاندفاع لتحقيق النصر، واليقين بعدالة الهدف، كانت دوافع نفسية أساسية غذّت عزيمة الجنود المسلمين، وساهمت في مضاعفة طاقتهم القتالية. كما ظهرت مرونة عالية في تعامل القادة مع الظروف المتغيرة، حيث تمكّن خالد بن الوليد من تكييف خططه العسكرية بحسب سير المعركة، الأمر الذي أكسب المسلمين ميزة المبادرة والقدرة على المناورة.

علاوة على ذلك، عكست معركة اليرموك أن الانتصار لا يتحقق فقط بإعداد الخطط المحكمة، بل يحتاج أيضًا إلى إدارة بشرية تتعامل مع الإنسان كمحور أساسي في المعركة. فقد أبدت صفوف المسلمين التزامًا واضحًا بالانضباط والطاعة، ما مكّن القيادة من توجيه القوة بفعالية. كما شكّلت التجربة دليلاً على أهمية الاستفادة من الأخطاء وتصحيح المسار دون تردد، وهو ما ساهم في تجاوز العقبات الميدانية ومواصلة التقدم حتى حُسمت المعركة لصالح المسلمين.

الشجاعة والانضباط كمفتاح للنصر العسكري

برزت في معركة اليرموك قيم الشجاعة والانضباط كعاملين متكاملين، أسهما بوضوح في تحقيق النصر ضد جيش يفوق المسلمين عدداً وتسليحًا. فقد تمكّن المقاتلون من خوض القتال بروح قوية لا تخشى الموت، واستمروا في المقاومة حتى في أشد مراحل المعركة، ما جعل العدو يشعر بأنّ الروح القتالية للمسلمين لا تنكسر بسهولة. وأظهرت الجيوش الإسلامية تماسكًا جماعيًا في تنفيذ الأوامر، مع التزام صارم بخطط القائد دون تشتت أو ارتباك، مما ضاعف من فعالية الأداء القتالي.

في مقابل ذلك، كان الانضباط العملي داخل صفوف المسلمين أحد أبرز نقاط قوتهم، إذ لم يكن الأمر محصورًا في تنفيذ الأوامر فحسب، بل شمل أيضًا استيعاب كل مقاتل لدوره ضمن المنظومة العسكرية. فقد حافظ الجنود على تموضعهم حتى تحت الضغط، واستجابوا لتغيّرات الخطة وفق التوجيهات المركزية، ما حال دون حدوث أي انكسار في الجبهة. لذلك، برزت صورة الجندي المسلم كمقاتل واعٍ بدوره، وليس مجرد عنصر في حشد قتالي.

من جهة أخرى، تميزت هذه المعركة بأنّ الشجاعة لم تكن متهورة، بل جاءت مصحوبة بعقلانية ميدانية. فلم يندفع المقاتلون في مواجهات عشوائية، بل كانوا يتحركون وفق ضوابط عسكرية تضمن الحدّ الأدنى من الخسائر وتحقق أقصى درجات الفعالية. وهكذا، تحقّق التوازن بين الحماسة والانضباط، وبين الإقدام والحذر، فكان النصر ثمرة تلاحم بين قلوب شجاعة وعقول منضبطة قادرة على تنفيذ رؤية القيادة وتحقيق أهدافها.

وحدة القيادة وأثرها في حسم المواجهة الكبرى

جسّدت معركة اليرموك واحدة من أبرز النماذج التي تبيّن أثر وحدة القيادة في حسم المعارك الكبرى، إذ شكّلت القيادة الموحدة تحت راية خالد بن الوليد نقطة تحول استراتيجية في مسار المواجهة مع الروم. ففي البداية، كانت القوات الإسلامية موزعة في أكثر من محور، مما أعاق التنسيق الكامل، ولكن ما إن تم توحيدها تحت قيادة واحدة حتى ظهرت النتائج الإيجابية، من حيث تكامل الجهود وسرعة التحرك وحسن توزيع المهام.

في هذا الإطار، وفّرت القيادة الموحدة قدرة أفضل على اتخاذ القرار ومواجهة الأحداث الطارئة على أرض المعركة. فقد أصبح بالإمكان التحرك بسرعة لمعالجة أي خلل في أحد المحاور، دون الحاجة إلى انتظار توافق بين قادة متعددين. كما منحت هذه الوحدة القيادة حرية كاملة في تنفيذ تكتيكات دقيقة، مثل إعادة توزيع الفرسان أو دعم أحد الأجنحة المتضررة، دون أن تُقابل بالبيروقراطية أو تأخّر التنفيذ.

كذلك، ساهمت هذه المركزية في رفع الروح المعنوية لدى الجنود، لأنّ الشعور بالعمل تحت قيادة واحدة يعزّز الإحساس بالانتماء والتكامل. فكل مقاتل كان يدرك أنه جزء من قوة موحدة تسعى لهدف واضح. كما أنّ الانسجام بين القائد والجنود انعكس على سلوكهم أثناء القتال، فبدا الجيش الإسلامي كجسد واحد يتحرك بتناسق، ما أضعف خطط العدو وأربك تحركاته. وبذلك، جسّدت معركة اليرموك أهمية القيادة الموحدة باعتبارها عنصراً حاسماً في حسم المواجهات المصيرية.

كيف أصبحت اليرموك نموذجًا للتخطيط العسكري في الإسلام

من خلال تفاصيلها الدقيقة، تحوّلت معركة اليرموك إلى نموذج رائد في فنون التخطيط العسكري ضمن السياق الإسلامي، حيث تمثّل هذا النموذج في حسن اختيار موقع المعركة والتوقيت المناسب لها. فقد اختار المسلمون سهل اليرموك لاحتوائه على تضاريس تُمكّن من التحكّم في مسار المواجهة، إضافة إلى قربه من مصادر الإمداد. كما وقع التنسيق الزمني بعناية، بحيث بدأ القتال حين أصبحت القوات في أعلى درجات الجاهزية، مما منح المسلمين أفضلية تكتيكية.

كما ظهر جليًا أنّ التخطيط لم يكن محصورًا في الجانب النظري، بل امتد إلى تفاصيل ميدانية تتعلّق بتقسيم القوات، واستخدام الاحتياط، وتنظيم خطوط الهجوم والدفاع. فقد قُسّمت الجيوش إلى ألوية وفق وظائف محددة، وتم توجيه الفرسان إلى محاور معينة لحسم المواجهة في اللحظات الحرجة. إضافة إلى ذلك، أتقن القادة المسلمون فنون التمويه والمباغتة، حيث نُفّذت مناورة ناجحة على جناح العدو الأيسر، مما ساهم في انهيار صفوفه تدريجيًا.

في الوقت نفسه، لم يُهمل الجانب النفسي ضمن خطة المعركة، إذ أدرك القادة أن رفع معنويات المقاتلين وتعزيز الثقة بالنصر يشكلان جزءًا من التخطيط الناجح. لذلك، تواصل القادة مع الجنود مباشرة، وعملوا على بث الحماس في الصفوف، مما جعل الجبهة الداخلية متماسكة حتى في أصعب اللحظات. وبهذا الشكل، تحوّلت معركة اليرموك إلى نموذج متكامل في التخطيط العسكري، يجمع بين الاستعداد المادي، والإدراك النفسي، والمرونة التكتيكية، في إطار يهدف لتحقيق نتائج استراتيجية حاسمة.

معركة اليرموك في الذاكرة الإسلامية والمصادر التاريخية

مثلت معركة اليرموك واحدة من أبرز التحولات الكبرى في تاريخ الصراع بين المسلمين والبيزنطيين، حيث أعادت تشكيل الخريطة السياسية في بلاد الشام بشكل جذري. شهدت هذه المعركة مواجهة غير متكافئة من حيث العدد، إذ تفوقت قوات الروم عددياً، إلا أن المسلمين تمكنوا من تحقيق نصر حاسم عزاه المسلمون آنذاك إلى الإيمان والتكتيك والتأييد الإلهي. واحتلت المعركة مكانة رمزية في الخطاب الإسلامي بوصفها معركة فاصلة بين حضارتين، ما ساعد على ترسيخها في الذاكرة الجمعية للأمة الإسلامية كرمز للنصر والانتصار على قوى كبرى.

انعكس هذا الحضور القوي لمعركة اليرموك في المصادر التاريخية الإسلامية التي نقلت تفاصيلها بروح بطولية، حيث ركزت على دور القادة المسلمين وعلى رأسهم خالد بن الوليد، وعلى الصفات المعنوية للجيش الإسلامي مثل الثبات والشجاعة والتضحية. كما أضفت هذه المصادر طابعاً دينياً على الحدث، معتبرة أن النصر تم بتوفيق من الله واستجابة لدعاء المجاهدين، ما جعل الرواية الإسلامية تسير في إطار يربط الحدث بسياق العقيدة والانتماء الحضاري. في المقابل، ظهر في بعض الكتابات الغربية تفسير المعركة على أنها نتيجة عوامل استراتيجية وأخطاء من جانب الجيش البيزنطي.

في السياق ذاته، اعتبر المؤرخون أن المعركة لم تكن فقط نقطة تحول عسكري، بل بداية لسلسلة من التغيرات السياسية والثقافية والاجتماعية التي شملت المنطقة. فعقب هزيمة اليرموك، بدأ النفوذ البيزنطي في الانحسار من بلاد الشام، بينما تسارع انتشار الدولة الإسلامية نحو مناطق جديدة. وساعد هذا الانتصار على تثبيت أقدام المسلمين في الشام وإعادة توزيع مراكز القوى، ما جعل من معركة اليرموك حدثاً محورياً يعاد تفسيره من قبل كل جيل حسب سياقاته المعرفية والسياسية.

أبرز الروايات التي وثقت تفاصيل المعركة

ساهمت الروايات التاريخية في رسم صورة متعددة الزوايا لمعركة اليرموك، إذ تناولت مختلف التفاصيل المتعلقة بميدان القتال وأسماء القادة وتحركات الجيوش. ركزت الروايات الإسلامية على طبيعة المعركة التي استمرت عدة أيام، وعلى الدور الكبير الذي لعبه خالد بن الوليد في إدارة المعركة وتنظيم خطوط الدفاع والهجوم. كما أظهرت هذه الروايات أن المسلمين خاضوا المعركة بإيمان قوي وعزيمة لا تلين، ما مكّنهم من التغلب على جيش يفوقهم عدداً وعتاداً في ظروف طبيعية وجغرافية صعبة.

عالجت بعض الروايات الأحداث من زاوية تتجاوز النطاق العسكري، إذ نقلت مشاهد من التفاعل الداخلي بين صفوف المسلمين، مثل التشاور بين القادة، ودور المرأة في المؤازرة، وشجاعة الجنود الأفراد. وبرزت في هذه الروايات أسماء شهداء المعركة، مما أضفى عليها طابعاً عاطفياً وملحمياً يهدف إلى غرس قيم التضحية والبطولة. في ذات الوقت، لم تغفل الروايات ذكر ما اعتُبر كرامات أو إشارات ربانية رافقت المعركة، وهو ما عزز حضور البعد الديني في سردها.

أما الروايات غير الإسلامية، فقد قدمت صورة مختلفة نسبياً، تركز على التفسيرات العسكرية والظروف السياسية المحيطة. تحدثت بعض هذه الروايات عن الفوضى التي أصابت الجيش البيزنطي، وصعوبة التنسيق بين وحداته المتعددة الأعراق، وتراجع المعنويات إثر الهزائم السابقة. وجدت هذه الروايات صدىً في دراسات لاحقة حاولت أن تقارن بين مختلف مصادر الرواية، معتبرة أن الحقيقة الكاملة لا يمكن الوصول إليها دون قراءة نقدية تأخذ بعين الاعتبار خلفية كاتب الرواية وسياقها الزمني والثقافي.

المصادر الإسلامية والبيزنطية في توثيق الحدث

اعتمدت المصادر الإسلامية على منظومة سردية تركّز على البعد العقائدي والروحي لمعركة اليرموك، حيث صورت النصر على أنه تحقيق للوعد الإلهي، وأبرزت تضحيات المسلمين في سبيل الدين. اعتمدت هذه المصادر على روايات الصحابة والتابعين، وتم توثيقها في كتب السير والفتوحات والمغازي. ساعد هذا الأسلوب في ترسيخ صورة مثالية للمجاهد المسلم، وجعل من اليرموك نموذجاً يحتذى في الصبر والثبات والانتصار على العدو رغم قلة العدد.

من جهة أخرى، جاءت المصادر البيزنطية في أغلبها أقل تفصيلاً، وغالباً ما اكتفت بذكر وقوع المعركة دون التوسع في وصف مجرياتها. يعود هذا النقص في التوثيق إلى ما أصاب الدولة البيزنطية من تراجع في القدرة على حفظ السجلات، بالإضافة إلى تأثير الهزيمة على الرواية الرسمية. ركزت بعض النصوص البيزنطية المتأخرة على الأسباب التي أدت إلى الهزيمة، مثل الإنهاك العسكري والصراعات الداخلية، لكنها نادراً ما أسهبت في تحليل أداء الجيش الإسلامي أو ذكرت أسماء القادة المسلمين.

وبين هذين المصدرين، حاولت بعض الروايات السريانية أو الشرقية أن تقدم صورة وسطية، من خلال نقل أخبار المعركة من موقع قريب جغرافياً وثقافياً. إلا أن هذه المصادر أيضاً لم تكن بمنأى عن التأثيرات الدينية والسياسية التي قد تؤثر في دقة نقلها للوقائع. لذلك، اعتمد الباحثون المحدثون على المقارنة بين هذه المصادر المختلفة، محاولين فصل الواقعة التاريخية عن العناصر السردية والأسطورية، وهو ما جعل توثيق معركة اليرموك موضوعاً معقداً ومتعدد الأوجه.

كيف تناول المؤرخون المحدثون معركة اليرموك في دراساتهم

سعى المؤرخون المحدثون إلى إعادة قراءة معركة اليرموك بمنهجيات جديدة، بعيداً عن الانطباعات العاطفية أو التفسيرات الدينية الأحادية. ركزت هذه الدراسات على تحليل الأسباب العميقة للمعركة، منها الأوضاع السياسية في الإمبراطورية البيزنطية، وتأثير الحروب الطويلة مع الفرس على قدرة الرومان العسكرية. كما درست هذه الأعمال مدى جاهزية الجيش الإسلامي من حيث التنظيم والقيادة، وقدرته على التعامل مع التضاريس المعقدة في ساحة المعركة.

لاحظ بعض المؤرخين أن الانتصار الإسلامي لم يكن محض مصادفة أو تفوق روحي فقط، بل جاء نتيجة لحسابات استراتيجية دقيقة قام بها القادة المسلمون. فُسّرت تحركات خالد بن الوليد على أنها تمثل فهماً عسكرياً متقدماً، خاصة في توظيف الكر والفر وتوزيع القوات على محاور الهجوم والدفاع. لم تُغفل هذه الدراسات أيضاً الجانب المعنوي، لكنها شددت على أهمية العنصر البشري وتكتيكات الحرب التقليدية في تحديد مصير المعركة.

في السياق نفسه، تناولت بعض الدراسات الحديثة البُعد الإعلامي للروايات التاريخية حول اليرموك، مشيرة إلى أن تصوير المعركة على أنها نهاية مطلقة للوجود البيزنطي في الشام لا يعكس دقة تامة. أكدت هذه الدراسات أن السيطرة الإسلامية تطلبت سنوات من التثبيت السياسي والاجتماعي، وأن المعركة مثلت بداية هذا المسار، لا نهايته. وبذلك، ساهم تناول المؤرخين المحدثين لليرموك في نقل النقاش من ساحة البطولة إلى فضاء التحليل المتعدد الأبعاد، مما أعاد للمعركة موقعها الحقيقي ضمن سياق التحولات الكبرى في المنطقة.

ما العوامل الحاسمة التي رجّحت كفة المسلمين في الميدان؟

برزت ثلاثة عوامل متكاملة: اختيار أرض تمنح أفضلية للمناورة والالتفاف، قيادة موحّدة تسمح بتبديل الخطط بسرعة، وقوة خيّالة احتياطية استُخدمت في اللحظة الحرجة لإغلاق منافذ التراجع. دعّم ذلك انضباط الرماة في التثبيت الناري ورفع المعنويات بخطب موجِّهة قصيرة تزيد التماسك تحت الضغط.

لماذا كان موقع اليرموك مناسبًا لتقويض تفوق الروم العددي؟

لأن السهل المحاط بالأودية والانحدارات حوّل كثافة العدو إلى عبء لوجستي؛ فالانتشار الواسع يصعب إعادة تجميعه مع أول اختراق على الأجنحة. كما سمحت المرتفعات بالمراقبة والإنذار المبكر، وأتاحت الممرات الضيقة إمكان نصب كمائن تعزل الوحدات الثقيلة وتمنع التفافًا فعالًا.

ما أبرز التحولات المباشرة بعد المعركة على مستوى الشام؟

انفتحت الطرق إلى المراكز الكبرى، فانتقل الثقل من الدفاع إلى إدارة المدن وتأمين الإمداد. أُنشئت حاميات ثابتة، ونُظّمت الجباية بما يضمن الاستقرار، وتراجعت قدرة الروم على شنّ هجمات معاكسة. بذلك تحوّلت الشام إلى قاعدة انطلاق لعمليات لاحقة باتجاه مدن أخرى مع حفظ السلم.

وفي ختام مقالنا، يمكن القول أن معركة اليرموك جسّدت اجتماع القيادة الموحدة مع حسن توظيف الأرض وقوة المبادأة، فحوّلت تفوقًا عدديًا بيزنطيًا إلى نقطة ضعف منهجية. وقد أنتج النصر آثارًا ممتدة: تصدّع المنظومة الدفاعية للروم في الشام، وترسيخ إدارة إسلامية أكثر انتظامًا، وانطلاق موجة توسّع متدرجة اعتمدت على الانضباط والإمداد لا على الاندفاع وحده، لتصبح اليرموك نموذجًا دائمًا مُعلن عنه للتخطيط الرشيق والنصر الحاسم.

تنويه مهم بشأن حقوق المحتوى

جميع الحقوق محفوظة لموقع نَبْض العرب © 2025. يُمنع نسخ هذا المحتوى أو إعادة نشره أو ترجمته أو اقتباس أكثر من 10% منه إلا بإذنٍ خطّي مسبق. لأي استخدام تجاري أو أكاديمي، يُرجى التواصل عبر: info@nabdalarab.com.

ملاحظة: يُسمح بالاقتباس المحدود مع ذكر المصدر ورابط مباشر للمقال الأصلي.