كيف تطورت مدارس تعليم القرآن عبر العصور؟

يُعتبر تعليم القرآن الكريم عبر العصور الإسلامية ظاهرة حضارية كبرى، ساهمت في تشكيل هوية الأمة الإسلامية وتكوين أجيال متعاقبة من العلماء والدعاة والمربين. فمنذ بداياته الأولى في العهد النبوي، لم يكن تحفيظ القرآن مجرد عملية حفظ للنصوص، بل كان مشروعًا تربويًا متكاملًا يهدف إلى بناء الإنسان روحًا وسلوكًا. ومع امتداد التاريخ الإسلامي وتنوع مناطقه وثقافاته، تطورت مدارس تعليم القرآن في بنيتها ومنهجها وأدواتها، لتواكب تحولات المجتمعات وتحديات الزمان والمكان. وفي هذا المقال، سنستعرض تطور مدارس تحفيظ القرآن الكريم منذ نشأتها في صدر الإسلام وحتى العصر الرقمي الحديث، موضحين كيف حافظت هذه المدارس على دورها المحوري في تربية الأجيال.

محتويات

- 1 النشأة الأولى لمدارس تحفيظ القرآن في العهد النبوي

- 2 تطور تعليم القرآن في عهد الخلافة الراشدة

- 3 المدارس القرآنية في العصر الأموي والعباسي

- 4 التعليم القرآني في العصور الإسلامية الوسطى

- 5 تعليم القرآن في الدولة العثمانية

- 6 تأثير الاستعمار على مدارس تعليم القرآن

- 7 تطور مدارس تحفيظ القرآن في العصر الحديث

- 8 تعليم القرآن في العصر الرقمي والتقني

- 9 كيف ساهمت المرأة في تعليم وتحفيظ القرآن الكريم تاريخيًا؟

- 10 ما هي أبرز التحديات التي واجهت مدارس تحفيظ القرآن في العصر الحديث؟

- 11 كيف ساهمت المدارس القرآنية في الحفاظ على وحدة الأمة الإسلامية؟

النشأة الأولى لمدارس تحفيظ القرآن في العهد النبوي

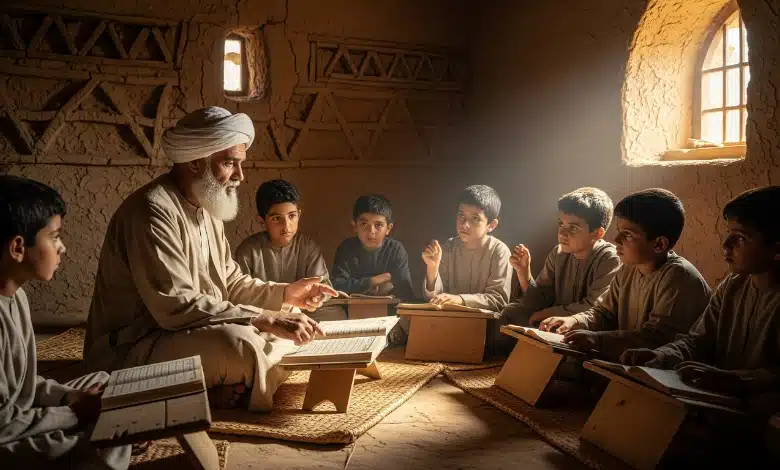

شهدت البدايات الأولى لمدارس تحفيظ القرآن الكريم في العهد النبوي انطلاقة مباركة، حيث شكّلت هذه المدارس نواة التعليم الإسلامي في المجتمع الناشئ. اعتمد النبي ﷺ منذ بداية الدعوة في مكة على تعليم القرآن الكريم للصحابة في دار الأرقم بن أبي الأرقم، حيث أُنشئت أول بيئة تعليمية منظمة تهدف إلى ترسيخ العقيدة وتثبيت الإيمان من خلال تعليم كتاب الله. مثّل هذا المكان نقطة تحول مهمة، إذ جمع بين التعليم السرّي والاهتمام ببناء الشخصية المسلمة الراسخة على أساس قرآني.

ثم بعد الهجرة إلى المدينة المنورة، انتقل هذا الدور التعليمي إلى المسجد النبوي، الذي تحول إلى أول مؤسسة تعليمية دينية مفتوحة أمام جميع المسلمين. لعب المسجد دورًا مركزيًا في نشر العلم وتعليم القرآن الكريم، حيث اجتمع فيه الصحابة يوميًا لتلقي الآيات الجديدة من فم النبي ﷺ، فترسخت مفاهيم الحفظ والتدبر والتطبيق العملي لما يُتلى. لم تقتصر المدرسة النبوية على فئة عمرية محددة، بل شملت الجميع رجالًا ونساءً وأطفالًا، مما عزز من شمولية التعليم وسرعة انتشاره.

كما شجّع النبي ﷺ على تعليم القرآن الكريم، فجعل تعليمه من أفضل الأعمال، فازدادت الحماسة لدى الصحابة للتعلم والتعليم. أدى ذلك إلى إنشاء حلقات منتظمة لتعليم القرآن في أرجاء المدينة، ونشأ من هذا الجهد مجتمع قرآني يقدّر العلم ويحرص على تربية الجيل الجديد على تعاليم الإسلام. تميّزت تلك المدارس بمرونتها وبساطتها، مما ساعد على تغلغل التعليم القرآني في الحياة اليومية للمسلمين في ذلك العصر.

دور النبي ﷺ في تأسيس التعليم القرآني

أسس النبي ﷺ بنفسه التعليم القرآني وكان عماده الأول، إذ لم يكتفِ بنقل الوحي بل بادر إلى غرس معانيه في قلوب أصحابه. واظب على تعليمهم القرآن لفظًا ومعنى، فكان يُقرئهم الآيات ويشرح لهم سياقاتها ويوجههم نحو تطبيقها في حياتهم اليومية. اتبع النبي أسلوب التعليم المباشر، إذ كان الصحابي يجلس أمامه فيتلقى التلاوة والتفسير منه، فيحفظ ويتدبر ويعمل.

حرص النبي ﷺ على ربط القرآن بالواقع، فكان يُعلّم أصحابه من خلال المواقف اليومية، مما جعل القرآن جزءًا من وجدانهم لا مجرد نص محفوظ. كرر النبي تعليم بعض الآيات في مواطن متعددة لترسيخ المعنى، وكان يعلّم بالتدرج حتى يستوعب المتعلم كل ما يقرأ. اتخذ من المسجد النبوي ساحة تعليمية مركزية، فكانت فيه حلقات التعليم تتوزع، وكان يشرف عليها مباشرة أو ينيب عنها من الصحابة المتقنين.

بذل النبي جهدًا إضافيًا في إرسال من يحفظ القرآن ليعلّمه في القبائل والمناطق البعيدة، ما يعكس حرصه على نشر تعليم القرآن في كل أرجاء الجزيرة. اهتم أيضًا ببناء منظومة من المعلمين الذين تعلّموا منه مباشرة، فكوّن نواة من أهل العلم ممن نقلوا القرآن إلى الأجيال التالية. كل هذه الجهود النبوية أسّست لنظام قرآني تعليمي متكامل، وضع التعليم القرآني في مكانة مركزية في المجتمع الإسلامي، وجعل حفظ كتاب الله وفهمه مسؤولية جماعية.

خصائص الحلقات القرآنية في المسجد النبوي

امتازت الحلقات القرآنية في المسجد النبوي بمجموعة من الخصائص التي جعلتها مؤثرة في تشكيل الوعي الإسلامي في بداياته. انطلقت هذه الحلقات من قلب المسجد النبوي، فشكّلت بيئة تعليمية مفتوحة يُقبل عليها كل من يرغب في تعلم القرآن. اعتمدت تلك الحلقات على أسلوب المشافهة، حيث يتلقى الطالب القرآن من فم المعلم مباشرة، مما عزز دقة الحفظ وصفاء التلقي.

ركّزت هذه الحلقات على التكرار والتدرج، إذ كان يُطلب من الطالب أن يتقن ما قرأ قبل الانتقال إلى آيات جديدة، مما ساعد على ترسيخ الحفظ وفهم المعاني. جعلت الحلقات من التعليم نشاطًا يوميًا متاحًا، فتعددت الأوقات وتنوّعت المجالس، وأصبح المسجد ملتقى للعلم والتعليم. حافظت الحلقات على جو من السكينة والاحترام، حيث يُقدّر المتعلم معلمه، ويحرص الجميع على أدب المجلس القرآني.

ارتبطت هذه الحلقات ارتباطًا وثيقًا بالحياة اليومية للمسلمين، فأصبحت جزءًا من الروتين العبادي والتربي، مما سهّل على المجتمع تبنّي القرآن في سلوكهم وأعمالهم. لم تكن الحلقات مقتصرة على الرجال، بل شاركت النساء أيضًا في التعليم القرآني من خلال مجالس خاصة أو من خلال المعلمات من الصحابيات. استمر تأثير هذه الحلقات في تكوين جيل متعلم حافظ للقرآن، نقل العلم بدوره إلى الأجيال التالية، وبذلك تحوّلت حلقات المسجد النبوي إلى أساس متين لنشر التعليم القرآني.

مناهج تعليم القرآن في صدر الإسلام

تطورت مناهج تعليم القرآن في صدر الإسلام بشكل يتناسب مع طبيعة المرحلة واحتياجات المجتمع الإسلامي الناشئ. اعتمدت هذه المناهج على التلقين والمشافهة كأساس رئيسي للتعليم، حيث يجلس الطالب أمام المعلم يستمع للآيات ويرددها حتى يرسخ حفظه. لم يكن الحفظ وحده هو الغاية، بل كان يُدمج بالتفسير العملي، إذ يشرح المعلم الآيات ويوضح مناسبات نزولها ويبين كيفية تطبيقها.

ركزت المناهج على التعليم التدريجي، فبدأت بالسور القصيرة التي يسهل حفظها وتعلّمها، ثم انتقل الطلاب تدريجيًا إلى السور الطويلة. اعتُمدت هذه الطريقة لتشجيع المتعلم ومنحه الشعور بالإنجاز، مما حفّزه على مواصلة الحفظ والتعلم. ارتبطت المناهج بالسياق المجتمعي، حيث اختيرت الآيات التي تتناول الأخلاق والعبادات والمعاملات لتتناسب مع التحديات التي يواجهها المسلمون.

كان القرآن يُعلّم من خلال مواقف الحياة اليومية، مما ساعد على تحويله من مجرد نصوص محفوظة إلى مصدر توجيه عملي. تولى الصحابة الكبار مهمة التعليم، فكانوا ينقلون ما تعلّموه من النبي ﷺ إلى من حولهم، الأمر الذي ساهم في الحفاظ على دقة المنهج وصفائه. لم تُستخدم أدوات مكتوبة في الغالب، بل اعتمدت المناهج على الحفظ في الصدور، مما عزز ترابط المسلمين بالقرآن. بهذا النهج، أسس المسلمون الأوائل نظامًا تعليميًا قرآنيًا متينًا، ظل أثره قائمًا في كل مراحل تطور التعليم الإسلامي.

تطور تعليم القرآن في عهد الخلافة الراشدة

شهد تعليم القرآن الكريم في عهد الخلافة الراشدة تطورًا ملحوظًا يعكس عمق الوعي الديني لدى الخلفاء والصحابة بأهمية حفظ كتاب الله ونقله للأجيال القادمة. ركز الخلفاء الراشدون على مواصلة النهج النبوي في ترسيخ تعليم القرآن بين أفراد الأمة، حيث حرصوا على دعم الحفظ والتعليم في أوساط المسلمين منذ اللحظة الأولى لخلافتهم. سار المسلمون على خطى النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعل من تعليم القرآن محورًا أساسيًا في بناء الجيل الأول من الصحابة، واستمر هذا الاهتمام بعد وفاته دون انقطاع، بل زادت الحاجة إليه مع اتساع رقعة الدولة الإسلامية ودخول أعداد كبيرة من غير العرب في الإسلام.

تولى الصحابة الذين حفظوا القرآن في حياة النبي مسؤولية نقله وتعليمه، وانتقلوا بين الأمصار والمدن لنشر علومه وتفسيره بين الناس. ساعدت هذه الجهود في ترسيخ القرآن كمرجع روحي وتشريعي، كما ساهمت في الحفاظ عليه شفهيًا ومكتوبًا. ومع مرور الوقت، تطورت وسائل التعليم وتنوعت، مما أسهم في توسيع قاعدة المتعلمين وانتشار الثقافة القرآنية في المجتمع الإسلامي. وبنهاية هذه المرحلة، برزت ملامح واضحة لنظام تعليمي قائم على القرآن، شكّل النواة الأولى للعلوم الإسلامية اللاحقة، ورسّخ أهمية التعليم كأداة لبناء الأمة على أساس من الهداية الربانية.

انتشار الكتاتيب وتوسع حلقات التحفيظ

ارتبط تطور تعليم القرآن في عهد الخلافة الراشدة بانتشار الكتاتيب في المدن والقرى الإسلامية، حيث أدت هذه المراكز التعليمية البسيطة دورًا جوهريًا في ترسيخ تعلم القرآن منذ الصغر. اعتمدت الكتاتيب على تعليم الأطفال القراءة والكتابة أولًا، ثم الانتقال إلى حفظ السور القصيرة فالأطول، حتى إتمام حفظ القرآن كاملاً، وغالبًا ما كان المشايخ يستخدمون الألواح الخشبية في التعليم والكتابة بالحبر. مثلت هذه الكتاتيب نواة أولى للمدارس القرآنية التي تطورت لاحقًا، وكان يُشرف عليها معلمون عُرفوا بالتقوى والعلم وسعة الصدر، الأمر الذي شجّع الأسر المسلمة على إرسال أبنائها لتلقي العلم.

في الوقت نفسه، توسعت حلقات التحفيظ داخل المساجد، وخصوصًا المساجد الكبرى التي أصبحت مركزًا لتعليم الكبار والصغار على حد سواء. لعبت هذه الحلقات دورًا مزدوجًا، إذ لم تكتفِ بتحفيظ القرآن، بل ساعدت أيضًا على تفسيره وشرح معانيه، ما عمّق الفهم الديني لدى المسلمين. أدّى هذا التوسع إلى زيادة أعداد الحفاظ وانتشار القرآن في كل بيت تقريبًا، كما أسهم في تشكيل ثقافة قرآنية جماعية ساعدت على وحدة المسلمين وارتباطهم بكتاب الله. عند نهاية هذا التحول، أصبح تعليم القرآن جزءًا من الهوية الاجتماعية والدينية للمجتمع الإسلامي، وأساسًا ثابتًا في بنيته التعليمية.

حفظ الصحابة للقرآن وتدوينه في عهد أبي بكر

جسّد حفظ الصحابة للقرآن في عهد النبي ثم تدوينه في عهد أبي بكر الصديق مرحلة حاسمة في تاريخ الحفاظ على القرآن الكريم. حافظ الصحابة على القرآن بداية من خلال الحفظ في الصدور، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يُملي عليهم الآيات فور نزولها، ويُتابع معهم مراجعتها بانتظام. بعد وفاة النبي، واجهت الأمة خطر فقدان عدد من الحفظة بسبب استشهادهم في معركة اليمامة، ما أثار قلق عمر بن الخطاب، الذي اقترح على الخليفة أبي بكر جمع القرآن في مصحف موحّد.

تردد أبو بكر في البداية، لكنه وافق بعد إدراكه أهمية هذا العمل في حفظ الدين. تولى زيد بن ثابت، وهو من كُتّاب الوحي، مهمة الجمع، حيث اعتمد على الحفظ المكتوب والشفهي، ولم يدوّن آية إلا بعد التأكد من وجود شاهدين يشهدان بأنها كُتبت أمام النبي. أُنجز هذا العمل بدقة فائقة، وعُرف لاحقًا بمصحف أبي بكر، وحُفظ عنده ثم انتقل إلى عمر بن الخطاب ومنه إلى حفصة بنت عمر. مثّل هذا المصحف المرجع الأول لكل ما جاء بعده من نُسخ، وكان الأساس الذي بُني عليه توحيد المصاحف لاحقًا في عهد عثمان. عبر هذا الجهد، ضمن المسلمون بقاء كتاب الله محفوظًا من التحريف أو النسيان، وأسهموا في بناء منظومة متكاملة لحفظ القرآن وتعليمه للأجيال.

دور المساجد الكبرى كمراكز تعليمية

اتخذت المساجد الكبرى في عهد الخلافة الراشدة دورًا محوريًا في تعليم القرآن الكريم، حيث تحولت من أماكن للعبادة فقط إلى مؤسسات تعليمية نشطة تستقطب طلاب العلم من كل مكان. احتضنت هذه المساجد حلقات التحفيظ التي نظمها الصحابة الكبار، مثل عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري، والذين انتقلوا إلى الأمصار المختلفة لنشر علمهم وتعليم الناس قراءة القرآن الصحيحة. تميزت هذه الحلقات بانضباطها واعتمادها على منهجية واضحة في الحفظ والمراجعة، ما ساعد على ترسيخ التلاوة السليمة لدى المسلمين.

بالإضافة إلى ذلك، استُخدمت المساجد كأماكن لتعليم التفسير وشرح المعاني، فساهمت في تعميق فهم المسلمين لآيات القرآن وتطبيقها في حياتهم اليومية. ومع زيادة عدد الداخلين في الإسلام من غير الناطقين بالعربية، عملت المساجد على تنظيم دروس تعليم اللغة إلى جانب القرآن، ما جعلها بيئة تعليمية شاملة. ساعد هذا الدور على تحويل المسجد إلى مركز للعلم والاجتماع، وأصبح مكانًا لتبادل المعرفة وتوجيه المجتمع نحو القيم الإسلامية. بحلول نهاية هذه المرحلة، شكّل المسجد قلب الحياة التعليمية في الدولة الإسلامية، وأرست تقاليده التعليمية أسسًا لا تزال قائمة حتى اليوم في التعليم الإسلامي.

المدارس القرآنية في العصر الأموي والعباسي

شهدت المدارس القرآنية في العصر الأموي والعباسي تطورًا جوهريًا في بنيتها وأهدافها التعليمية، حيث لعبت دورًا محوريًا في نشر العلوم الإسلامية وتعليم القرآن الكريم. اعتمد التعليم في العصر الأموي على نظام الحلقات داخل المساجد، حيث جلس العلماء والقراء لتلقين الطلاب القرآن وتفسيره، مع التركيز على الحفظ والتلاوة السليمة. امتدت هذه الحلقات إلى الكتاتيب، التي كانت مراكز لتعليم الأطفال القراءة والكتابة وتحفيظ القرآن، وشكلت النواة الأولى للمدارس النظامية لاحقًا.

مع دخول العصر العباسي، توسعت شبكة المدارس القرآنية بشكل كبير، إذ حرص الخلفاء على تنظيم العملية التعليمية وتطوير المناهج المعتمدة فيها. أنشئت في هذه الفترة مدارس مستقلة مثل المدرسة النظامية التي تأسست في بغداد، وأصبحت نموذجًا يحتذى به في باقي المدن الإسلامية. شمل التعليم في تلك المدارس إلى جانب القرآن، علوم اللغة العربية والفقه وأصول الدين، مما ساعد في تخريج علماء متميزين في شتى المجالات الدينية والعقلية.

ساهم تطور المدارس القرآنية في تلك العصور في توطيد الهوية الإسلامية وتعميم القيم الدينية، كما دعم انتشار اللغة العربية باعتبارها لغة التعليم والمراسلات الرسمية. عزز هذا الواقع من وحدة الدولة الإسلامية ثقافيًا ودينيًا، كما رفع من مكانة المعلمين والطلبة الذين باتوا يحظون باحترام اجتماعي كبير. وبنهاية هذه الحقبة، يمكن التأكيد على أن المدارس القرآنية مثلت ركيزة أساسية في بناء المجتمع الإسلامي، وأسهمت بفعالية في ترسيخ المعرفة ونشر القيم الروحية والعلمية في أرجاء العالم الإسلامي.

التوسع الجغرافي وتأثير الفتوحات على التعليم

أثر التوسع الجغرافي للدولة الإسلامية بشكل عميق على مسار التعليم في العصرين الأموي والعباسي، حيث أوجد هذا الامتداد تحديات وفرصًا جديدة لنشر التعليم الديني. فتح القادة المسلمون مناطق شاسعة من آسيا وأفريقيا وأوروبا، ما فرض ضرورة إنشاء مؤسسات تعليمية جديدة لاستيعاب الوافدين الجدد إلى الإسلام وتدريسهم تعاليم الدين باللغة العربية. أدى هذا الوضع إلى تحويل المساجد والكتاتيب إلى مراكز تعليمية فعالة، حيث لعبت دورًا في نقل الثقافة الإسلامية وتعليم القرآن إلى الشعوب غير العربية.

ساعدت الفتوحات على تنقل العلماء وتبادلهم للمعرفة، مما ساهم في تنويع أساليب التعليم ودمج الثقافات المحلية في المناهج الإسلامية، دون التفريط بالثوابت العقائدية. كما ساهم انتشار المدارس في المناطق المفتوحة في تعميم اللغة العربية، التي أصبحت لغة الدين والعلم والحكم، ما عزز التفاهم بين مكونات الدولة الإسلامية المتعددة الأعراق والثقافات. دفع هذا الواقع الخلفاء إلى تشجيع إنشاء المدارس وتوفير الموارد لتأهيل المعلمين الذين يمكنهم تعليم الوافدين الجدد بأعلى كفاءة ممكنة.

عزز التوسع الجغرافي من مكانة الدولة الإسلامية كمركز عالمي للعلم والمعرفة، حيث توافد الطلاب من أنحاء مختلفة لتلقي العلوم على أيدي كبار العلماء في مراكز التعليم مثل بغداد ودمشق والقاهرة. لذلك، شكّل هذا التوسع رافعة تعليمية كبرى، ساهمت في انتشار الفكر الإسلامي وبناء منظومة تعليمية عابرة للجغرافيا، وذات تأثير طويل الأمد في التاريخ الثقافي للعالم الإسلامي.

رعاية الخلفاء للمدارس القرآنية

اضطلع الخلفاء في العصرين الأموي والعباسي بدور رئيسي في دعم التعليم الإسلامي، لا سيما في رعاية المدارس القرآنية التي كانت حجر الأساس في بناء الهوية الدينية والثقافية للمجتمع. حرص الخلفاء على تمويل هذه المدارس من خلال تخصيص الأوقاف، وتأمين رواتب المعلمين وتوفير مستلزمات التعليم من الكتب والأدوات، ما ضمن استقرار العملية التعليمية واستمراريتها على مدار الأجيال.

شجع الخلفاء العلماء على الإقامة في المدن الكبرى وتدريس القرآن والحديث وعلوم اللغة، حيث وفّروا لهم أماكن التدريس وأكرموهم بالمكانة الاجتماعية والدعم المالي، ما جذب طلاب العلم من مختلف الأقاليم. أدى هذا الاهتمام إلى نشوء نهضة تعليمية حقيقية تجسدت في انتشار المدارس وانتظام التعليم وفق مناهج واضحة ومتكاملة، تناولت علوم الدين واللغة والمنطق والتفسير والفقه، ما أخرج أجيالًا من العلماء الذين كان لهم الأثر الكبير في إثراء الحضارة الإسلامية.

عبر هذه الرعاية الرسمية، أظهرت الدولة الإسلامية التزامها ببناء مجتمع معرفي قوي يستند إلى القيم القرآنية، ويعتمد على العلماء في ترسيخ الدين وتوجيه الأمة. برزت المدن الكبرى كمراكز تعليمية مشهورة في العالم الإسلامي، وتحوّلت المدارس إلى مؤسسات ذات سلطة علمية واجتماعية، حيث ساعدت في توجيه الفكر العام والحفاظ على تماسك الأمة. لذلك، شكل دعم الخلفاء للمدارس القرآنية عاملًا جوهريًا في نجاح النظام التعليمي الإسلامي واستمراره لعقود طويلة.

إدخال مبادئ النحو والتجويد في التعليم القرآني

أُدرجت مبادئ النحو والتجويد ضمن التعليم القرآني منذ المراحل المبكرة من العصر الإسلامي، لكن هذا التوجه تعزز بشكل واضح خلال العصرين الأموي والعباسي. حرص العلماء على وضع قواعد ثابتة للنحو لتيسير فهم النص القرآني، خاصة مع دخول شعوب غير عربية في الإسلام، حيث أصبحت الحاجة ملحة لضبط اللغة وتقويم اللسان العربي. أدرك المعلمون أهمية تعليم الطلاب أصول النحو والصرف لفهم معاني الآيات وحسن تلاوتها، ما أدى إلى ربط التعليم القرآني بتعليم اللغة العربية بشكل لا يمكن فصله.

شهد العصر العباسي تطورًا كبيرًا في علم التجويد، حيث تم تقعيده وتوثيقه ضمن مؤلفات مستقلة، ما ساعد على تدريسه بشكل منتظم في المدارس القرآنية. ساعد هذا التطور في رفع جودة تلاوة القرآن، وتحقيق الأداء الصحيح للحروف والمخارج، وتفادي اللحن الذي قد يغير المعنى. أقبل الطلاب على تعلم أحكام التجويد إلى جانب الحفظ، ما منحهم قدرة أكبر على قراءة القرآن بإتقان وفهم أدق لمعانيه.

ساهم تعليم النحو والتجويد في تعزيز المهارات اللغوية لدى الطلاب، ما مكنهم من التوسع في دراسة علوم أخرى مثل التفسير والفقه، وربط المعنى اللغوي بالنص الديني. أدى هذا التكامل بين اللغة والقرآن إلى تعزيز الفهم العميق للنصوص، وترسيخ القيم الأخلاقية والدينية في نفوس المتعلمين. ومثل إدخال النحو والتجويد إلى المناهج القرآنية تطورًا نوعيًا جعل التعليم أكثر شمولية وفاعلية، وأسهم في تخريج أجيال من القراء والعلماء الذين أثروا الحياة الفكرية والدينية في الحضارة الإسلامية.

التعليم القرآني في العصور الإسلامية الوسطى

شهدت العصور الإسلامية الوسطى تطورًا كبيرًا في مجال التعليم الديني، واحتل التعليم القرآني مكانة محورية في هذا النظام. اعتمدت المجتمعات الإسلامية على تعليم القرآن الكريم كركيزة أساسية لبناء الهوية الدينية والثقافية، وبدأ هذا التعليم في الكتاتيب حيث تعلّم الأطفال الحروف الهجائية من خلال نسخ وترديد آيات القرآن الكريم. اعتمد المعلمون على أسلوب التلقين والتكرار لتحفيظ الطلاب القرآن، واستُخدم أسلوب التدرج من السور القصيرة إلى السور الطويلة بهدف ترسيخ الحفظ والتمكن من التلاوة. انتقل التعليم لاحقًا من الكتاتيب إلى المساجد، التي أصبحت مراكز علمية تجمع بين التعليم والتعبد، حيث توسع نطاق التعليم ليشمل التفسير والتجويد وأصول الفقه والحديث.

وفّر الخلفاء والسلاطين رعاية خاصة للمؤسسات التعليمية الدينية، فقاموا بإنشاء المكتبات وتوفير المصاحف وتعيين المعلمين الأكفاء، مما ساعد على ترسيخ منهجية تعليمية منضبطة. تميز التعليم القرآني في هذه الفترة بالتركيز على غرس الأخلاق والسلوك الإسلامي، إذ لم يقتصر دوره على الحفظ فقط، بل شمل توجيه الطلاب إلى فهم معاني الآيات وتطبيقها في حياتهم اليومية. برز دور العلماء في وضع مناهج مدروسة تتدرج في مستويات التعليم، فبدأ الطالب بحفظ القرآن، ثم ينتقل إلى دراسة علوم اللغة، ثم الحديث والفقه، في مسار تعليمي يهدف إلى إعداد عالم ديني شامل.

ساهم هذا النموذج في بناء نخب علمية استطاعت أن تنقل العلوم الإسلامية إلى مختلف بقاع العالم، وترك أثرًا واضحًا في نشر الثقافة الإسلامية. ساعد التعليم القرآني في ترسيخ الوحدة الدينية بين المسلمين رغم تنوع مشاربهم الثقافية، كما شكّل العمود الفقري للنظام التعليمي في الحواضر الإسلامية الكبرى مثل بغداد ودمشق والقاهرة. بهذا الشكل، غدا التعليم القرآني في العصور الإسلامية الوسطى أكثر من مجرد حفظ للنصوص، بل أصبح مدرسة متكاملة تخرّج منها علماء وأدباء وقادة ساهموا في بناء حضارة إسلامية متماسكة.

ظهور المدارس النظامية ودورها في تحفيظ القرآن

برزت المدارس النظامية كأحد أبرز مظاهر التطوير التعليمي في العصور الإسلامية الوسطى، حيث ساهمت في تحويل التعليم الديني من مبادرات فردية إلى مؤسسات منظمة تخضع لإشراف الدولة. أنشأ الوزير نظام الملك أولى هذه المدارس في بغداد خلال العصر السلجوقي، وجعل منها نموذجًا يحتذى به في بقية الأقاليم الإسلامية. ركّزت هذه المدارس على تدريس العلوم الشرعية، وعلى رأسها القرآن الكريم، الذي حظي بأولوية في المناهج والمقررات. خصصت هذه المؤسسات حلقات لتحفيظ القرآن بإشراف معلمين مختصين، ما ساعد على رفع مستوى الدقة والانضباط في عملية التحفيظ.

تبنّت المدارس النظامية نظامًا إداريًا وتعليميًا متقدمًا مقارنة بما كان سائدًا من قبل، حيث وفّرت للطلاب الإقامة والطعام والكتب، مما شجع على الالتحاق بها من مختلف الأقاليم. دعمت الدولة هذه المدارس من خلال الأوقاف التي ضمنت لها الاستمرارية والاستقلال المالي، وهو ما وفّر بيئة مستقرة تسهم في تطوير التعليم وتحقيق مخرجات ذات جودة عالية. ساهمت هذه البيئة في تخريج عدد كبير من حفظة القرآن والعلماء الذين أصبح لهم دور ريادي في مجتمعاتهم، سواء في القضاء أو الإفتاء أو التدريس.

عززت المدارس النظامية أيضًا الربط بين تحفيظ القرآن وتدريس علومه كالتفسير وأصول الفقه، مما خلق منظومة تعليمية متكاملة تهدف إلى بناء عقلية علمية متدينة وواعية. دعمت هذه المدارس الانتقال من التعليم التقليدي إلى نظام أكثر مؤسسية وتنظيمًا، ما ساعد في توسيع رقعة المعرفة ونقلها إلى مناطق جديدة داخل وخارج الدولة الإسلامية. بفضل هذا التطور، أصبحت المدارس النظامية ركيزة من ركائز التعليم الديني، وأسهمت بفعالية في الحفاظ على القرآن الكريم ونقله عبر الأجيال بشكل منهجي ودقيق.

ارتباط الفقه والقراءات في مناهج التعليم

ارتبطت دراسة الفقه والقراءات في مناهج التعليم الإسلامي خلال العصور الوسطى ارتباطًا وثيقًا، حيث لم يكن بالإمكان فهم الأحكام الشرعية دون الإلمام بتعدد القراءات القرآنية وتنوعها. اعتمد العلماء على القرآن كمصدر أساسي للتشريع، واعتبروا أن فهمه بالشكل الصحيح يتطلب دراسة قراءاته المختلفة، التي قد تؤدي أحيانًا إلى تباين في دلالة النص وتعدد في وجهات النظر الفقهية. لهذا السبب، درّس العلماء القراءات جنبًا إلى جنب مع أصول الفقه، ما أدى إلى تفاعل متكامل بين النص القرآني واستنباط الأحكام الشرعية.

ساعد هذا التداخل في بناء وعي فقهي عميق لدى الطلاب، حيث تمكّنوا من إدراك أسباب الاختلاف بين المذاهب من خلال تنوع القراءات وتفاوت الروايات. دعم العلماء هذا النهج من خلال تأليف كتب متخصصة تجمع بين شرح الآيات وتوضيح القراءات وتطبيق الأحكام الفقهية المرتبطة بها، مما أتاح للطلاب فرصة لفهم الدين بطريقة شاملة ومترابطة. شجّعت هذه المناهج على التفكير النقدي والتحليل المنطقي للنصوص، فلم يكن الطالب مجرد ناقل، بل مطالب بفهم السياق والمقارنة بين الآراء الفقهية المختلفة.

أثمر هذا الربط في إنتاج فقهاء متميزين جمعوا بين حفظ القرآن وفهمه العميق من جهة، وبين القدرة على الاجتهاد واستنباط الأحكام من جهة أخرى. أسهم هذا الأسلوب التعليمي في ترسيخ مكانة العلوم الشرعية كمنظومة متكاملة، حيث أصبح من غير الممكن الفصل بين التفسير والقراءات والفقه في المسار العلمي للطالب. بذلك، لم تعد مناهج التعليم تعتمد على التخصص المنعزل، بل اعتمدت على التكامل بين المعارف الدينية، مما أسهم في تخريج علماء قادرين على مواجهة التحديات الفكرية والشرعية في مجتمعاتهم.

أبرز العلماء والمشايخ المؤثرين في تعليم القرآن

شهدت العصور الإسلامية الوسطى بروز عدد من العلماء والمشايخ الذين تركوا بصمة قوية في مجال تعليم القرآن الكريم وتفسيره وتجويده. أسهم هؤلاء في ترسيخ مناهج تعليمية متقدمة، اعتمدت على التدرج في التعليم والربط بين الحفظ والفهم، مما منح الطلاب تكوينًا دينيًا متينًا. تميز هؤلاء العلماء بقدرتهم على الجمع بين التدريس والتأليف، حيث ساهموا في إنتاج مؤلفات علمية ضخمة اعتمدت كمراجع أساسية في المدارس والمساجد.

أبدع بعضهم في علوم التجويد والقراءات، وحرصوا على توثيق الروايات وضبط قواعد النطق، ما ساعد في توحيد أساليب التلاوة بين مختلف المناطق الإسلامية. عمل آخرون على توسيع نطاق التعليم القرآني من خلال إرسال التلاميذ إلى مختلف الأقاليم، ما أدى إلى انتشار حلقات التحفيظ والتفسير في الحواضر الإسلامية الكبرى. بذل هؤلاء العلماء جهودًا جبارة في نقل علمهم شفويًا وكتابيًا، وحرصوا على تدريب طلابهم بأساليب تعتمد على الفهم لا الحفظ فقط.

ساهم هذا الجهد في بناء قاعدة عريضة من المتعلمين الذين أصبحوا فيما بعد دعاة ومعلمين في مناطقهم، ما ضمن استمرار تعليم القرآن الكريم عبر الأجيال. لم يكن دور هؤلاء العلماء مقتصرًا على المجال التعليمي فقط، بل تعداه إلى التأثير الثقافي والاجتماعي، حيث شكّلوا قدوة في السلوك والعلم. بهذا، أصبح تعليم القرآن الكريم في العصور الإسلامية الوسطى مشروعًا حضاريًا متكاملًا، لعب فيه العلماء والمشايخ دورًا محوريًا لا يمكن تجاوزه.

تعليم القرآن في الدولة العثمانية

اهتمت الدولة العثمانية بتعليم القرآن الكريم اهتمامًا كبيرًا، واعتبرته أساسًا لتشكيل البنية الدينية والأخلاقية للمجتمع. سعت منذ نشأتها إلى ترسيخ تعليم القرآن في مختلف أنحاء إمبراطوريتها، فأدرجته ضمن المناهج التعليمية الرسمية، وربطته ارتباطًا وثيقًا بالمؤسسات الدينية والتعليمية. ركّزت الدولة على تعليم القرآن في مراحل مبكرة من حياة الأطفال، فعملت على تشجيع الأهالي على إرسال أبنائهم إلى الكتاتيب والمدارس القرآنية منذ سن الطفولة. دعمت الدولة هذا التوجه من خلال توفير الموارد اللازمة واستقطاب المعلمين المتخصصين الذين يجيدون حفظ القرآن وتعليمه وفقًا لأحكام التلاوة والتجويد.

عزّزت الدولة من مكانة القرآن الكريم في النظام التعليمي من خلال إدماجه في مختلف مراحل التعليم، سواء في المدارس الابتدائية أو في مؤسسات التعليم العالي مثل المدارس الدينية والجامعات الشرعية. ركزت كذلك على تعليم علوم القرآن، بما يشمل التفسير والقراءات وأصول التجويد، ليكون التعليم شاملاً لا يقتصر على الحفظ فقط. وبمرور الزمن، تطوّر هذا النظام ليُصبح أكثر تنظيمًا وتخصصًا، خاصةً في المدن الكبرى التي شهدت ازدهارًا في الحياة العلمية والدينية.

نجحت الدولة العثمانية في دمج التعليم القرآني ضمن مشروعها الحضاري والديني، مما أدى إلى نشوء أجيال متعاقبة تتقن حفظ القرآن وتتشبع بقيمه. اختُتم هذا الدور الحيوي بتأثير واضح في الهوية الدينية للإمبراطورية العثمانية، حيث بقي القرآن الكريم حاضرًا في الحياة اليومية والتعليمية للمجتمع، معززًا بذلك وحدة المسلمين تحت مظلة ثقافية ودينية واحدة.

تنظيم المدارس القرآنية ومكانتها الرسمية

أحكمت الدولة العثمانية تنظيم المدارس القرآنية، ووضعتها تحت إشرافها الرسمي باعتبارها جزءًا أساسيًا من النظام التعليمي والديني للدولة. أولت هذه المدارس مكانة مرموقة، فربطتها بالمساجد الكبرى وبالطرق الصوفية، مما منحها طابعًا روحيًا وتعليميًا معًا. نظّمت الدولة شؤون هذه المدارس من حيث الإدارة والتمويل والتوظيف، حيث عينت المدرسين المعروفين بعلمهم واستقامتهم، وحددت مناهج تعليمية تراعي الحفظ والفهم والتطبيق. اعتمدت الدولة في إدارتها لتلك المدارس على نظام إداري دقيق يشرف عليه موظفون حكوميون، مما حافظ على انتظام التعليم وضمان جودته.

أبرزت الدولة العثمانية دور هذه المدارس في المجتمع من خلال جعلها واجهة للعلم والدين، فكانت تحظى بدعم السلطات وتقدير الأهالي. لم تقتصر مهمتها على تحفيظ القرآن فحسب، بل تعدّت ذلك إلى تعليم الأخلاق الإسلامية وآداب السلوك، ما جعلها مؤسسات تُخرّج طلابًا مؤهلين علميًا وسلوكيًا لخدمة المجتمع. ومع مرور الوقت، أصبحت هذه المدارس جزءًا من المشهد الحضاري للمدن والقرى العثمانية، حيث اقترنت بهوية المكان وروحه الدينية والتعليمية.

أساليب التحفيظ والتدريس في المدارس العثمانية

اتبعت المدارس القرآنية في الدولة العثمانية أساليب تدريسية محكمة ومتدرجة تهدف إلى تحفيظ القرآن الكريم بشكل متقن ومفهوم. بدأت عملية التعليم عبر التلقين، حيث يكرر المعلم الآيات أمام التلاميذ بصوت واضح ومجود، ثم يطلب منهم إعادة ما سمعوه حتى يتقنوه لفظًا وسماعًا. استمرت هذه الطريقة حتى ترسّخت الآيات في الذاكرة، وبعدها ينتقل الطالب إلى حفظ مقاطع جديدة بطريقة تدريجية. اعتمدت المدارس على التكرار والمراجعة اليومية كأساس في عملية التحفيظ، ما مكّن الطلاب من تثبيت محفوظاتهم وعدم نسيانها.

عمدت المدارس كذلك إلى استخدام أدوات مساعدة مثل الألواح الخشبية التي كان الطلاب يكتبون عليها الآيات بالحبر، ليقرؤوها ويصححوها قبل حفظها. إلى جانب الحفظ، شجّعت المدارس الطلاب على فهم معاني الآيات من خلال شرح مبسط يقدمه المعلم بحسب مستوى الطالب. لم تقتصر المناهج على الحفظ والتفسير فحسب، بل شملت أيضًا تعليم التجويد وقواعد النطق السليم، مما ساهم في تمكين الطلاب من تلاوة القرآن بصورة صحيحة ومتقنة.

أتقن المعلمون في تلك المدارس مهارات التدريس والضبط، وكانوا يحظون بمكانة عالية في المجتمع لما لهم من دور في تربية النشء وتعليمهم كتاب الله. تميزت طرق التعليم في العهد العثماني بالبساطة والانضباط، مما جعلها فعّالة في إيصال المعلومة وترسيخها لدى المتعلمين، واستطاعت هذه الأساليب أن تخرج أجيالًا متمكنة في علوم القرآن، حملت لواء التعليم الديني في مراحل لاحقة من تاريخ الأمة.

الأوقاف الإسلامية ودورها في تمويل التعليم القرآني

اعتمدت الدولة العثمانية على نظام الأوقاف الإسلامية لتوفير الدعم المالي المستدام للتعليم القرآني، حيث شكّلت الأوقاف العمود الفقري لتمويل المدارس والمعلمين والطلبة. أنشأ المسلمون عبر العصور العثمانية أوقافًا خاصة لتغطية نفقات التعليم، فساهمت هذه المؤسسات في تأسيس المدارس وتوفير الكتب واللوازم الدراسية، إلى جانب دفع رواتب المعلمين وتقديم الطعام والمسكن للطلاب الفقراء. ركّزت سياسة الوقف على الاستقلال المالي للمؤسسات التعليمية، بحيث لا تحتاج إلى دعم مباشر من الخزينة العامة، مما وفر لها حرية واستقرارًا إداريًا ومهنيًا.

ارتبطت كثير من المدارس القرآنية بالمساجد والزوايا، واستفادت من الأوقاف التي تم تخصيصها لخدمتها، فكانت الوقفية تُسجّل رسميًا، وتُدار وفق شروط الواقف بإشراف الدولة أو رجال الدين. حافظ هذا النظام على ديمومة التعليم ووفّر بيئة تعليمية آمنة ومستقرة، كما مكّن المعلمين من التفرغ الكامل للتدريس دون الانشغال بمصادر رزقهم. ساعدت هذه الأوقاف في تأسيس مكتبات قرآنية داخل المدارس، الأمر الذي ساعد في تنمية الثقافة القرآنية لدى الطلاب.

استمر تأثير الأوقاف في دعم التعليم القرآني حتى أواخر العصر العثماني، وأسهمت في تعزيز دور المجتمع في المشاركة في العملية التعليمية، سواء عبر التبرعات أو عبر إنشاء مؤسسات وقفية تعليمية. خَلّف هذا النظام أثرًا كبيرًا في تشكيل وعي الأمة بأهمية دعم العلم والدين معًا، وأصبح نموذجًا يُحتذى به في العديد من الدول الإسلامية لاحقًا.

تأثير الاستعمار على مدارس تعليم القرآن

شهدت مدارس تعليم القرآن الكريم تحولات عميقة خلال فترة الاستعمار، إذ عمدت القوى الاستعمارية إلى تقويض دور هذه المؤسسات التي ظلت لقرون تمثل منارات للعلم والهوية الإسلامية. استهدفت السلطات الاستعمارية هذه المدارس بوصفها مراكز لترسيخ الثقافة الدينية ونقل اللغة العربية والقرآن إلى الأجيال الجديدة، مما جعلها عقبة أمام مشروعها الثقافي والسياسي. سعت الحكومات المستعمِرة إلى فرض نماذج تعليمية أجنبية بديلة تروج للغاتهم وثقافتهم، متجاهلة بشكل متعمد القيم الإسلامية، فحاولت إبعاد النشء عن التعلم الديني لصالح مناهج علمانية تخدم مصالحها الاستعمارية.

فرضت السياسات الاستعمارية قيودًا تنظيمية ومالية على المدارس القرآنية، حيث حدّت من نشاطها وألغت دعمها وقيّدت انتشارها. ومع ذلك، استمرت تلك المدارس في أداء رسالتها رغم العقبات، نظرًا لتجذرها في المجتمع واعتمادها على دعم الأهالي والمتبرعين. واصلت المدارس القرآنية تعليم الأجيال الجديدة حفظ القرآن وتعلم اللغة العربية والفقه رغم قلة الإمكانيات، مما عزز من ارتباط المجتمع بهذه المؤسسات ودورها الحيوي في مواجهة التغريب.

في بعض المناطق الإسلامية، كغرب أفريقيا والمغرب العربي، ساهمت هذه المدارس في الحفاظ على وحدة المجتمعات من خلال غرس قيم مشتركة وبث روح المقاومة الثقافية. وبرغم استبدال بعض المناهج بمنظومات فرنسية أو إنجليزية، لم تتمكن هذه السياسات من اجتثاث الجذور العميقة للتعليم القرآني. ومع تصاعد الصحوة الإسلامية في العقود اللاحقة، استعاد التعليم الديني زخمه جزئيًا، واستعاد الناس ثقتهم في هذه المدارس باعتبارها رمزًا للهوية والكرامة.

بذلك، يتبين أن تأثير الاستعمار على مدارس تعليم القرآن كان عميقًا، إلا أن هذه المدارس أظهرت قدرة فائقة على الصمود، مما جعلها أداة أساسية لحفظ الهوية في وجه محاولات الطمس الثقافي.

تراجع التعليم الديني في ظل الاحتلال الأجنبي

شهد التعليم الديني خلال فترات الاحتلال الأجنبي حالة من التراجع الكبير، نتيجة السياسات الممنهجة التي انتهجتها قوى الاستعمار للهيمنة على الوعي الثقافي والديني للمجتمعات الإسلامية. تعمدت السلطات الاستعمارية تقليص نفوذ المؤسسات الدينية وإضعاف حضورها في الساحة التعليمية من خلال إزالة المواد الإسلامية من المناهج الدراسية، وتهميش دور العلماء، وإحلال مناهج مستوردة لا تتناسب مع قيم المجتمعات المحلية. استُخدمت المدارس الرسمية كأداة لتغريب الأجيال وإبعادها عن تراثها، عبر فرض لغات المستعمر وتقديم التعليم الغربي باعتباره النموذج الأرقى، في حين جرى تصوير التعليم الديني كعائق للتقدم.

أسهمت هذه السياسات في تقليص عدد الطلبة المقبلين على التعليم الديني، وقلّصت من مكانة العلماء في المجتمع، كما أدت إلى فقدان الثقة بالمؤسسات الدينية في بعض المناطق، خصوصًا حين تم إلصاق تهم الرجعية أو التخلف بها. في السياق نفسه، فُرضت شروط على المدارس التي تدرّس العلوم الإسلامية، كضرورة الخضوع للإشراف الحكومي أو اعتماد مناهج موجهة تخدم أهداف الاستعمار، مما أفقد تلك المؤسسات استقلاليتها وتأثيرها الحقيقي.

رغم ذلك، لم تخلُ تلك المرحلة من جهود مضادة؛ فقد قاوم الأهالي هذه السياسات من خلال إنشاء مدارس غير رسمية تهدف إلى الحفاظ على التعليم الديني خارج رقابة السلطة، كما سعت بعض النخب إلى إحياء الخطاب الديني وتفعيله في الحياة العامة. ورغم أن آثار التراجع استمرت لفترة طويلة، فإن الإصرار المجتمعي على استعادة التعليم الديني بعد زوال الاحتلال يعكس مدى الارتباط العميق الذي ظل حاضرًا في الوجدان العام.

مقاومة العلماء ومحاولات حفظ الهوية القرآنية

برز العلماء المسلمون كخط دفاع أول في وجه سياسات الاستعمار التي استهدفت إضعاف الهوية الإسلامية، فبادروا إلى إطلاق جهود حثيثة للحفاظ على القرآن الكريم ومكانته في المجتمع. انطلقوا من إدراكهم لخطورة التحديات الثقافية والدينية التي صاحبت الاحتلال، فقاموا بتنظيم حلقات تعليمية سرية أحيانًا، وعملوا على نشر التعليم القرآني في البيوت والزوايا والمساجد. واصلوا التمسك برسالتهم رغم المضايقات، مدفوعين بإيمانهم بأن التعليم الديني هو خط الدفاع الأول ضد الغزو الفكري.

أسس هؤلاء العلماء مؤسسات تعليمية دينية خارج المنظومة الرسمية، وعملوا على تأليف مناهج موازية تحافظ على جوهر العلوم الإسلامية، مع تطوير طرائق التدريس لتكون أكثر جذبًا للأجيال الجديدة. انخرط بعضهم في الحركات الوطنية، ما منح التعليم الديني بعدًا نضاليًا مرتبطًا بتحرير الأوطان، وهو ما زاد من مكانتهم في قلوب الناس. رفضوا التخلي عن اللغة العربية، وأصروا على تدريسها رغم محاولات فرض اللغات الأجنبية كلغة تعليم رئيسية.

ساهمت هذه الجهود في الحفاظ على الاستمرارية التاريخية للهوية القرآنية، كما زرعت بذور الصحوة الإسلامية التي نمت لاحقًا بعد الاستقلال. وحتى في أوقات القمع الشديد، أصر العلماء على تحفيظ القرآن ونشر القيم الدينية، بل ونجحوا في تربية أجيال جديدة حملت لواء الهوية الإسلامية في وجه التحديات القادمة. يتضح إذًا أن مقاومة العلماء للاستعمار لم تكن فقط سياسية، بل كانت ثقافية وتعليمية في المقام الأول، وساهمت في حماية روح الأمة من الذوبان في ثقافة الغير، مما يبرهن على أن حفظ الهوية القرآنية ارتبط ارتباطًا وثيقًا بدورهم الفعال والواعي.

ظهور المدارس الحرة كبديل للمؤسسات الرسمية

برزت المدارس الحرة في فترات الاستعمار كبديل وطني وروحي للمؤسسات التعليمية الرسمية التي سيطر عليها المستعمرون، فقد شكلت هذه المدارس استجابة تلقائية وواعية من طرف النخب والمجتمعات المسلمة في محاولة لإنقاذ التعليم الديني واللغة العربية من محاولات الإقصاء والتهميش. بادر الوطنيون إلى إنشاء هذه المدارس بعيدًا عن إشراف السلطة الاستعمارية، وعملوا على تقديم محتوى تعليمي يحترم الهوية الثقافية والدينية للسكان المحليين. اعتُمِدت في هذه المؤسسات مناهج تدمج بين العلوم الشرعية والمعارف الحديثة في إطار يحترم المرجعية الإسلامية.

حرص مؤسسو المدارس الحرة على أن تكون مؤسسات تعليمية شعبية مفتوحة للجميع، سواء أبناء الأغنياء أو الفقراء، مما جعلها محط ثقة المجتمع، وملاذًا لمن يبحث عن تعليم أصيل لا يتماشى مع سياسة التغريب. وُظِّفت اللغة العربية لغة أساسية للتدريس، كما أعيد الاعتبار لحفظ القرآن وتفسيره، إلى جانب تعليم الفقه والسيرة واللغة. حظيت هذه المدارس بتقدير كبير، واعتُبرت رمزًا للمقاومة الثقافية والفكرية، خصوصًا حين نجحت في تخريج أجيال مثقفة وواعية أسهمت لاحقًا في حركات الاستقلال.

صمدت المدارس الحرة أمام التضييقات القانونية والإدارية التي فرضتها سلطات الاحتلال، وتمكنت بفضل دعم الأهالي وإيمان القائمين عليها برسالتها من ترسيخ مكانتها في المشهد التعليمي. أعادت هذه المدارس بناء الثقة بالتعليم الوطني، وأسهمت في الحد من آثار التغريب والفراغ الروحي الذي خلفته سياسات الاستعمار.

تطور مدارس تحفيظ القرآن في العصر الحديث

شهدت مدارس تحفيظ القرآن الكريم في العصر الحديث نقلة نوعية واضحة تمثلت في تحديث أنظمتها وتوسيع مجالات عملها لتواكب متطلبات العصر. اعتمدت هذه المدارس على تطوير مناهجها التعليمية لتشمل إلى جانب الحفظ فهم المعاني وتفسير الآيات، مما ساعد الطلاب على التفاعل الأعمق مع النصوص القرآنية.

ركزت إدارات المدارس على استقطاب المعلمين المؤهلين شرعيًا وتربويًا، وسعت إلى تعزيز البرامج التعليمية من خلال دمج أساليب التحفيز النفسي والتربوي التي تراعي الفروق الفردية بين المتعلمين. عززت المدارس حضورها في المجتمعات من خلال تنظيم الفعاليات والمسابقات القرآنية، ما ساهم في تحفيز الطلاب وتعزيز انتمائهم لهذه البيئة التعليمية.

استفادت هذه المدارس أيضًا من الثورة التكنولوجية، حيث أدخلت الوسائط الرقمية إلى الصفوف التعليمية، ووفرت بيئات تعليمية افتراضية للطلاب الذين لا يستطيعون الحضور المنتظم، وهو ما أتاح الفرصة لشريحة أوسع من المتعلمين للالتحاق بهذه البرامج. ساعد هذا التوجه على تخفيف الفجوة بين التعليم التقليدي والتقنيات المعاصرة، وفتح المجال أمام تفاعل أكثر مرونة وفاعلية. أظهرت الإحصاءات الميدانية أن هذا التطوير انعكس بشكل إيجابي على نسبة إتقان الطلاب للحفظ، وسهولة متابعة أدائهم من قِبل أولياء الأمور.

انتشار الجمعيات والمؤسسات القرآنية

شهد العالم الإسلامي في العقود الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في عدد الجمعيات والمؤسسات القرآنية التي لعبت دورًا محوريًا في خدمة القرآن الكريم وتيسير سبل تعلمه لمختلف شرائح المجتمع. سارعت العديد من الجهات الأهلية والرسمية إلى تأسيس جمعيات متخصصة في تحفيظ القرآن، مدفوعة بحاجة المجتمعات إلى مؤسسات منظمة ترعى هذه المهمة النبيلة، وتوفر بيئة تعليمية ملائمة تضمن الجودة والاستمرارية. اعتمدت هذه الجمعيات على العمل المؤسسي المنظم، ما ساعدها على تقديم برامج متكاملة تشمل الحفظ والمراجعة والفهم، بالإضافة إلى غرس القيم الأخلاقية والسلوكيات النبيلة المستمدة من القرآن الكريم.

اعتمدت الجمعيات على التمويل الذاتي والتبرعات المجتمعية لتغطية نفقاتها، كما استثمرت في بناء شراكات مع جهات حكومية ومؤسسات تعليمية لتعزيز تأثيرها وانتشارها. أتاحت هذه الجهود الفرصة للعديد من الطلاب للوصول إلى التعليم القرآني، خاصة في المناطق النائية والفقيرة، حيث يصعب توفير مدارس تحفيظ تقليدية. توسع نشاط هذه الجمعيات ليشمل تنظيم المسابقات القرآنية المحلية والدولية، وعقد الدورات التأهيلية للمعلمين، بالإضافة إلى المشاركة في الحملات التوعوية بأهمية تعليم القرآن وتلاوته.

دمج الوسائل التعليمية الحديثة في التحفيظ

أسهم إدماج الوسائل التعليمية الحديثة في تحفيظ القرآن الكريم في إحداث تحول نوعي في أساليب التعليم داخل حلقات التحفيظ ومراكز التعليم القرآني. اعتمدت العديد من الجهات التعليمية على الوسائط الرقمية وتكنولوجيا المعلومات لإثراء تجربة الحفظ وتعزيز التفاعل بين المعلم والطالب. استعانت هذه المؤسسات بالتطبيقات الإلكترونية المتخصصة التي تتيح تكرار الآيات وسماع التلاوات بصوت قراء متميزين، مما ساعد الطلاب على تثبيت الحفظ وتصحيح التلاوة وفق أحكام التجويد.

طورت البرامج التعليمية لتصبح أكثر مرونة، حيث بات من الممكن للطالب أن يتابع دروسه عبر الإنترنت دون التقيد بالمكان أو الزمان، مما أتاح الفرصة لشرائح جديدة للانخراط في هذه البرامج، مثل ذوي الاحتياجات الخاصة والعاملين. عملت المؤسسات التعليمية على تدريب المعلمين على استخدام هذه الوسائل وتوظيفها بفعالية داخل الصف، مع الحرص على تنويع الأنشطة والتمارين لضمان تحفيز الطلاب واستمرارهم في عملية الحفظ. ساعدت هذه الاستراتيجية على جعل العملية التعليمية أكثر تشويقًا ومواكبة لاهتمامات الجيل الجديد، الذي بات يرتبط بالتقنية أكثر من الأساليب التقليدية.

دعم الحكومات الخليجية والعربية لتعليم القرآن

أولت الحكومات الخليجية والعربية اهتمامًا بالغًا بتعليم القرآن الكريم وتحفيظه، باعتباره ركيزة أساسية في بناء الشخصية الإسلامية وتعزيز الهوية الثقافية والدينية. حرصت هذه الحكومات على إدراج تعليم القرآن ضمن استراتيجياتها التعليمية، حيث أنشأت مراكز تحفيظ رسمية وأكاديميات قرآنية متخصصة، مع توفير الميزانيات اللازمة لضمان استدامة هذه المؤسسات. دعمت الجهات الرسمية جهود الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية، وشجعتها على التوسع من خلال منح التراخيص وتقديم التسهيلات الإدارية والمالية.

خصصت وزارات الأوقاف والتعليم برامج تدريبية للمعلمين العاملين في تحفيظ القرآن، ووفرت لهم فرصًا للتأهيل المستمر، ما أسهم في رفع كفاءتهم التربوية والعلمية. كما أطلقت الحكومات مسابقات سنوية لتحفيظ القرآن الكريم، على المستويات المحلية والدولية، دعماً للمتميزين وتحفيزًا للطلاب على التميز والاستمرارية. عملت كذلك على دمج القيم القرآنية في المناهج التعليمية العامة، لتعزيز الوعي الديني وترسيخ المبادئ الإسلامية في سلوك النشء.

تعليم القرآن في العصر الرقمي والتقني

شهد تعليم القرآن الكريم تطورًا هائلًا بفضل الثورة الرقمية التي أعادت تشكيل طرق وأساليب الوصول إلى المحتوى الديني، خاصة في مجال حفظ وتلاوة القرآن. فقد ساعدت التقنيات الحديثة في كسر الحواجز الجغرافية والزمنية، مما أتاح للمتعلمين فرصًا أكبر للتفاعل مع كتاب الله من أي مكان وفي أي وقت. واستطاعت التطبيقات والمنصات الإلكترونية أن تستثمر أدوات الذكاء الاصطناعي والتعليم التفاعلي لخلق بيئة محفزة تدمج بين الصوت والصورة والنصوص، مما يعزز من قدرات الحفظ والفهم لدى المستخدمين.

واستخدمت المؤسسات التعليمية الإسلامية هذه الأدوات لتطوير مناهج تعليمية رقمية تعتمد على مبادئ التدرج والتكرار والتقييم الفوري، وهو ما كان له أثر كبير في تحسين أداء الطلاب وتسريع عملية الحفظ. وساهمت المنصات في تسهيل الوصول إلى نخبة من القراء والمعلمين المتخصصين، حيث يمكن للطلاب حضور حلقات تعليمية عبر الإنترنت، مما يجعل العملية التعليمية أكثر تنظيمًا واحترافية. واستفاد المعلمون أيضًا من هذه التقنية، إذ أصبح بإمكانهم إدارة الفصول وتقييم أداء الطلبة إلكترونيًا، مما يخفف من الأعباء الإدارية ويوجه الجهد نحو تطوير المحتوى القرآني.

وعززت وسائل التواصل الاجتماعي من نشر مقاطع تلاوة وتفسير الآيات، لتصبح مصدرًا يوميًا للتذكير والتعلم، وتوسعت دائرة المستفيدين لتشمل فئات لم تكن تصلها الخدمات التعليمية القرآنية سابقًا. وواكبت هذه التحولات تطورًا ملحوظًا في تصميم التطبيقات، حيث باتت تدعم خاصية تكرار الآيات، ومزامنة الحفظ، وتحديد الأهداف اليومية، مع تقديم إشعارات تحفيزية تدفع المستخدم إلى الالتزام بخطة حفظه.

وفي ضوء هذه التحولات، يتضح أن العصر الرقمي لم يكن مجرد مرحلة تقنية عابرة، بل شكل نقطة تحول جوهرية في مسيرة تعليم القرآن الكريم، حيث جمع بين الأصالة والابتكار، وربط بين التعلم الذاتي والتوجيه الإرشادي، مما جعله أكثر شمولية وفاعلية في نقل الرسالة القرآنية للأجيال الجديدة.

تطبيقات ومواقع إلكترونية لتحفيظ القرآن

لعبت التطبيقات والمواقع الإلكترونية دورًا محوريًا في تسهيل عملية تحفيظ القرآن الكريم، حيث أعادت صياغة العلاقة بين المتعلم والمحتوى الديني من خلال وسائل رقمية مرنة وسهلة الاستخدام. واستطاعت هذه الأدوات أن توفر بيئة تعليمية تتسم بالتركيز والتكرار والتفاعل، مما ساعد في تعزيز كفاءة الحفظ لدى الأفراد، خصوصًا مع إمكانيات التخصيص والتدرج التي توفرها معظم هذه المنصات.

وحرص مطورو هذه التطبيقات على تقديم واجهات استخدام بسيطة تدعم مختلف الأعمار، مع خيارات متعددة لاختيار القارئ ونمط الحفظ والتكرار حسب قدرات كل مستخدم. كما وفرت بعض التطبيقات خاصية التقييم الذاتي، حيث يستطيع المتعلم اختبار مدى حفظه وتحديد نقاط الضعف لتقويتها، مما يجعل العملية التعليمية أكثر وعيًا وتنظيمًا. واعتمدت بعض المواقع على دمج خاصيات الذكاء الاصطناعي، مثل تصحيح التلاوة بشكل فوري عبر الميكروفون، وهي ميزة كان من الصعب توفرها في التعليم التقليدي.

وساهمت هذه الأدوات في جذب فئات جديدة كانت تجد صعوبة في الالتزام بحلقات التحفيظ، مثل الأشخاص العاملين أو من يسكنون في مناطق نائية. وتمكنت من تقديم حلول تعليمية ميسرة عبر الإنترنت دون الحاجة للحضور الشخصي، مما جعل حفظ القرآن ممكنًا للجميع، بغض النظر عن ظروفهم اليومية. وبرز دور هذه المنصات بشكل خاص في فترات الأزمات مثل جائحة كورونا، حيث أصبح الاعتماد عليها ضرورة لمواصلة التعلم دون انقطاع.

وفي ظل هذه الإمكانيات، يظهر أثر هذه التطبيقات والمواقع كرافد أساسي في مسيرة حفظ القرآن الكريم، حيث تمزج بين التقنية والروحانية، وتسهم في تحقيق أهداف دينية وتربوية واجتماعية واسعة النطاق، مما يجعلها من أبرز إنجازات العصر الرقمي في خدمة القرآن.

منصات التعليم عن بعد ودورها في نشر القرآن

أحدثت منصات التعليم عن بعد تحولًا جوهريًا في الطريقة التي يتم بها تعليم ونشر القرآن الكريم، حيث قدمت بديلًا فعالًا للتعليم التقليدي، يواكب متغيرات العصر ويلبي احتياجات المتعلمين على اختلاف ظروفهم. واعتمدت هذه المنصات على تكنولوجيا الاتصال الحديثة لربط الطلبة بالمعلمين من مختلف أنحاء العالم، مما أوجد فرصًا غير مسبوقة لنشر علوم القرآن على نطاق واسع.

وتمكنت المنصات الرقمية من توفير برامج تعليمية متكاملة تتضمن دروسًا مباشرة ومسجلة، ما يسمح للمتعلمين بمراجعة المحتوى في الوقت المناسب لهم، ويمنحهم حرية إدارة وقتهم دون الارتباط بجداول ثابتة. واستثمرت هذه المنصات أدوات التفاعل المباشر مثل المحادثات الجماعية والأسئلة الفورية والتقييم المستمر، مما جعل عملية التعلم أكثر حيوية وتأثيرًا، وساعد على بناء علاقات تعليمية مستمرة بين الطالب والمعلم.

وعززت هذه المنصات من حضور القرآن الكريم في الفضاء الإلكتروني، حيث أتاحت دورات متخصصة في التجويد والحفظ والتفسير، بإشراف نخبة من العلماء والمقرئين، مما منح المتعلمين فرصًا حقيقية للتعمق في فهم كتاب الله بطريقة منهجية وعلمية. وتمكنت من توفير محتوى عالي الجودة يتسم بالدقة والمرونة، مع إمكانية منح شهادات إتمام معتمدة تشجع على الاستمرارية والإنجاز.

وأثبتت المنصات فعاليتها في الوصول إلى شرائح واسعة من المجتمع، من ضمنها المغتربون والأشخاص الذين يصعب عليهم الالتحاق بالبرامج التعليمية التقليدية. كما ساعدت في تعزيز الانضباط الذاتي والتخطيط الشخصي، وهي قيم تترسخ من خلال التعلم الإلكتروني المنظم.

وفي ضوء هذا التطور، يتضح أن منصات التعليم عن بعد لم تعد مجرد وسيلة بديلة، بل أصبحت ركيزة أساسية في نشر القرآن الكريم وتعليمه، بما توفره من أدوات مرنة ومحتوى غني وتفاعل فعّال، وهو ما يعزز دورها كمحرك رئيسي في الحفاظ على التراث القرآني ونقله إلى الأجيال القادمة بأساليب حديثة ومؤثرة.

كيف ساهمت المرأة في تعليم وتحفيظ القرآن الكريم تاريخيًا؟

رغم التحديات الاجتماعية التي واجهت المرأة في عصور مختلفة، إلا أن النساء لعبن دورًا فعالًا في تعليم وتحفيظ القرآن الكريم منذ عصر النبوة. فقد كانت الصحابيات مثل حفصة بنت عمر وعائشة رضي الله عنهما من أبرز الراويات والمعلمات، وشاركن في نقل العلم القرآني إلى غيرهن. وفي العصور اللاحقة، ظهرت أسماء بارزة لمعلمات القرآن، خاصة في البيوت والمدارس النسائية والزوايا. وفي بعض الدول الإسلامية، أُنشئت كتاتيب خاصة بالنساء بإشراف العالمات، مما ساهم في الحفاظ على سلسلة التعليم القرآني بين النساء، وأنتج أجيالًا من الحافظات والمعلمات.

ما هي أبرز التحديات التي واجهت مدارس تحفيظ القرآن في العصر الحديث؟

واجهت مدارس تحفيظ القرآن في العصر الحديث عدة تحديات، من أبرزها ضعف التمويل في بعض المناطق، ومزاحمة المناهج الأكاديمية الرسمية التي قلصت من الوقت المخصص للتعليم الديني. كما شكّلت العولمة وانتشار الوسائط الترفيهية الرقمية تحديًا جديدًا في جذب اهتمام الجيل الجديد نحو القرآن. ومع ذلك، استطاعت هذه المدارس التكيف من خلال إدماج وسائل تعليمية حديثة وتطوير مناهج تراعي الجانب التربوي إلى جانب التحفيظ. كما أسهم دعم الحكومات والجمعيات القرآنية في استعادة الزخم التعليمي وتحقيق توازن بين الأصالة والتجديد.

كيف ساهمت المدارس القرآنية في الحفاظ على وحدة الأمة الإسلامية؟

لعبت المدارس القرآنية دورًا محوريًا في تعزيز وحدة الأمة الإسلامية من خلال ترسيخ لغة القرآن – العربية – كلغة مشتركة بين المسلمين على اختلاف أعراقهم. كما أن تعليم القرآن وفهمه شكل قاعدة معرفية موحدة تغذي القيم والأخلاق، وتبني وعيًا مشتركًا حول المفاهيم الإسلامية الكبرى. وبفضل الحفظ الجماعي للقرآن وتداول القراءات المتواترة، نشأت رابطة روحية وعلمية وثقافية بين الشعوب الإسلامية المختلفة، عززتها المناهج القرآنية والمجالس العلمية التي خرجت العلماء والدعاة الذين نشروا رسالة الإسلام بلغة موحدة ومرجعية واحدة.

وفي ختام مقالنا، يمكن القول أن تطور مدارس تحفيظ القرآن الكريم يعكس العمق الحضاري للمجتمعات الإسلامية وحرصها المتواصل على صيانة هويتها الدينية. فقد شكّلت هذه المدارس عبر العصور منارات علمية وروحية أثّرت في الأفراد والمجتمعات، وأسهمت في بناء منظومة تعليمية متجذرة في الكتاب والسنة. وبرغم التحديات والتغيرات المٌعلن عنها، فإن هذه المدارس لا تزال تحتفظ برونقها، وتواصل أداء رسالتها الخالدة في تعليم كتاب الله ونشر نوره في كل زمان ومكان.

تنويه مهم بشأن حقوق المحتوى

جميع الحقوق محفوظة لموقع نَبْض العرب © 2025. يُمنع نسخ هذا المحتوى أو إعادة نشره أو ترجمته أو اقتباس أكثر من 10% منه إلا بإذنٍ خطّي مسبق. لأي استخدام تجاري أو أكاديمي، يُرجى التواصل عبر: info@nabdalarab.com.

ملاحظة: يُسمح بالاقتباس المحدود مع ذكر المصدر ورابط مباشر للمقال الأصلي.