تاريخ الكتابة في العالم العربي من النقوش للطباعة

يشكّل تاريخ الكتابة في العالم العربي رحلة حضارية متصلة تربط النقوش الأولى بالمخطوطات ثم الطباعة فالكتابة الرقمية، وتكشف عن تفاعلٍ دائم بين الأدوات والتقنيات والهوية. حيث يبيّن المسار كيف صاغ العرب هويتهم، ووحّدوا معايير لغتهم، وابتكروا جماليات الحرف ضمن سياقات دينية وعلمية وفنية. ولم يكن انتقال النص بين الوسائط انتقالًا شكليًا فحسب، بل تحوّلًا في طرق الكتابة وتعليمها. وبدورنا سنستعرض بهذا المقال المسار التاريخي للكتابة العربية من النقوش إلى المخطوط والطباعة والرقمنة، وتأثيرها في تشكيل الهوية الثقافية العربية.

محتويات

- 1 تاريخ الكتابة في العالم العربي بداية من النقوش القديمة

- 2 كيف أثرت الحضارات القديمة على تاريخ الكتابة في العالم العربي؟

- 3 تطور الخط العربي بين العصور الإسلامية

- 4 دور المخطوطات في حفظ تاريخ الكتابة العربية

- 5 الطباعة وانتقال الكتابة العربية إلى عصر جديد

- 6 ما أهمية تاريخ الكتابة في العالم العربي للهوية الثقافية؟

- 7 التحديات التي واجهت الكتابة العربية عبر العصور

- 8 مستقبل الكتابة العربية بين التكنولوجيا والحفاظ على التراث

- 9 ما أدوات الكتابة والمواد التي استخدمها العرب عبر العصور، وكيف أثّرت في شكل الحرف؟

- 10 كيف أسهمت النساءُ والورّاقون والنسّاخ في صناعة النص وانتشاره؟

- 11 ما فرص الرقمنة المفتوحة اليوم لحفظ التراث الخطي وتعليمه؟

تاريخ الكتابة في العالم العربي بداية من النقوش القديمة

بدأ تاريخ الكتابة في العالم العربي من جذور موغلة في القِدم، حين لجأت المجتمعات القديمة إلى النقوش الصخرية كوسيلة لتدوين أحداثها ورموزها. استخدمت هذه المجتمعات الرسوم والرموز للتعبير عن مفاهيم الحياة والسلطة والروحانيات، ما يعكس وعياً مبكراً بأهمية التوثيق. مثّلت هذه النقوش أولى المحاولات المنظمة لتسجيل الذاكرة الجماعية، وارتبطت ارتباطًا وثيقًا بالمكان والهوية، حيث جاءت في مواقع محددة ترتبط بالعادات والتقاليد.

مع مرور الزمن، تطوّرت أشكال النقوش من رسومات عامة إلى علامات أكثر تنظيمًا، ما مهّد الطريق لظهور أنظمة كتابية أكثر استقرارًا. ساعد هذا التحول في التعبير عن المفاهيم المعقدة، كما أتاح توسيع دائرة الاستخدام من الرموز الدينية إلى القضايا الاجتماعية والاقتصادية. لم تكن هذه الكتابات مجرّد وسيلة للتزيين، بل حملت مضامين سياسية وثقافية، وأظهرت رغبة الإنسان العربي القديم في التواصل وتوثيق الحكايات والتجارب.

عندما بدأت الخطوط الأولى بالظهور في مناطق متفرقة من شبه الجزيرة العربية، اتخذ تاريخ الكتابة في العالم العربي منحنى جديدًا يعكس التفاعل بين الثقافات. ظهرت تأثيرات حضارات مجاورة مثل الآرامية والنبطية، وتمكّنت بعض القبائل من تطوير أنماط كتابة مستقلة. مكّن هذا التنوع الثقافي واللغوي من الحفاظ على تراث متنوع في أشكال التعبير، وأسهم لاحقًا في نشوء الخط العربي بصيغته المتعارف عليها بعد الإسلام.

النقوش الصخرية ودورها في توثيق الحياة اليومية

شكّلت النقوش الصخرية وسيلة فعالة لنقل الحياة اليومية للناس في العصور القديمة، حيث حرص الأفراد على تسجيل تفاصيل نشاطاتهم وأسمائهم وأماكن سكناهم على الصخور. لم تكن هذه النقوش مجرّد رموز غامضة، بل جاءت في شكل نصوص مختصرة تُشير إلى وقائع محددة، مثل المعاملات التجارية أو الانتصارات القبلية أو المعتقدات الدينية. مثّلت هذه النقوش في مجملها توثيقًا حيًا لعالم لم يدوّن بعد في مخطوطات.

كشفت هذه الكتابات عن ملامح دقيقة لحياة الإنسان العربي القديم، من تفاصيل اللباس إلى الأدوات المستخدمة في الصيد أو الزراعة أو الترحال. امتد تأثيرها إلى فهم العلاقات الاجتماعية بين الأفراد، وبيّنت نوعية التفاعلات القائمة داخل المجتمعات الصغيرة. ساعد هذا الشكل البدائي من الكتابة على بناء سجل بصري يوثّق جوانب الحياة اليومية، في وقت لم تكن فيه الكتابة منتشرة على نطاق واسع.

عكست هذه النقوش حاجة الإنسان العربي القديم إلى التعبير عن نفسه، وعن مواقفه تجاه الأحداث المحيطة به. تبيّن من خلال دراستها أنها لم تكن مجرد وسيلة للتدوين، بل أداة لفهم الذات والانتماء. سمحت للمجتمع بإعادة قراءة تاريخه من خلال الآثار الملموسة، وأسهمت في إثراء الفهم الحديث لتاريخ الكتابة في العالم العربي كأداة للتوثيق قبل ظهور الكتابات الورقية المنظمة.

الخطوط العربية الأولى وانتشارها بين القبائل

ظهرت الخطوط العربية الأولى في بيئة قبلية متفرقة كانت تعتمد على الذاكرة الشفوية في حفظ الأخبار والأنساب، لكن مع ازدياد الحاجة إلى التوثيق، برزت محاولات لاستخدام رموز مكتوبة لتثبيت المعلومات. انتشرت هذه المحاولات تدريجيًا في أوساط بعض القبائل، خاصة تلك التي كانت على اتصال تجاري أو ثقافي مع حضارات مجاورة تمتلك أنظمة كتابة متقدمة.

تميزت الخطوط الأولى بسمات بسيطة وأشكال غير مستقرة، وكانت في الغالب نبطية أو متأثرة بالخط الآرامي. ساعد هذا الاتصال الحضاري على تطوير أنماط محلية من الكتابة، سرعان ما انتشرت بين القبائل نتيجة الحاجة المتزايدة لتسجيل الاتفاقات والمواثيق. كان انتشار هذه الخطوط بداية لتحوّل ثقافي عميق في طريقة التعبير والتواصل بين المجتمعات العربية.

أدى استخدام الخط إلى نشوء نماذج أولية من اللغة المكتوبة التي استُخدمت لأغراض غير دينية، كالمعاملات التجارية وحفظ الأملاك. امتد تأثير هذه المرحلة إلى تمهيد الطريق أمام نشوء الخط العربي لاحقًا، بعد أن تراكمت التجارب وازداد الوعي بأهمية التنظيم الكتابي. ومع اتساع استخدام هذه الخطوط، أصبح تاريخ الكتابة في العالم العربي أكثر تماسكًا، مؤسّسًا لنقلة نوعية في أنظمة التدوين والتوثيق.

دور النقوش في بناء الهوية الثقافية

ساهمت النقوش في رسم ملامح الهوية الثقافية للمجتمعات العربية القديمة، حيث لم تكن مجرد رموز جامدة بل تعبيرات عن الذاكرة الجمعية والانتماء. نقلت النقوش مشاعر الفخر والتحدي والانتماء إلى القبيلة أو الأرض، وعكست القيم التي كانت سائدة في المجتمعات القبلية. أبرزت الأسماء والأحداث المرتبطة بالمكان، ما عزز من شعور الجماعة بالاستقرار والتجذّر.

ربطت النقوش بين الإنسان ومحيطه، إذ مثّلت انعكاسًا لبيئته وهمومه وتصوراته عن الحياة والموت والسلطة. شكلت تلك النقوش نوعًا من الرواية البصرية التي تبني سردًا تاريخيًا مستمرًا يعكس تطوّر الوعي الجمعي. كل نقش كان يحمل رسالة، سواء كانت سياسية أو دينية أو اجتماعية، ما جعلها وسيلة تواصل بين الأجيال عبر قرون طويلة.

أسهمت هذه النقوش في ترسيخ ما أصبح لاحقًا يُعرف بالهوية الثقافية العربية، إذ عبرت عن حسّ مشترك بالانتماء والتاريخ. مثّلت هذه المرحلة من الكتابة نقطة تحول أساسية في تاريخ الكتابة في العالم العربي، لأنها جمعت بين التوثيق والتعبير الفني، وفتحت المجال أمام تطور نظم الكتابة العربية في ظل توسع الحضارة الإسلامية لاحقًا.

كيف أثرت الحضارات القديمة على تاريخ الكتابة في العالم العربي؟

ساهمت الحضارات القديمة في بناء الأساس الأولي لتطور أنظمة الكتابة التي انتقلت لاحقًا إلى العالم العربي. بدأت الكتابة في أشكالها الأولى باستخدام الرموز التصويرية والمسمارية في حضارات مثل السومرية والمصرية، حيث وظّفت هذه الأنظمة في توثيق الشؤون الإدارية والدينية. ثم تطورت تدريجيًا الأبجديات الأولى مثل الفينيقية، التي مثّلت نقلة نوعية باستخدامها نظامًا صوتيًا مختصرًا يتكون من عدد محدود من الحروف، ما جعلها أكثر سهولة في التعلم وأكثر مرونة في الاستخدام اليومي.

انتقلت هذه الأبجديات من بيئاتها الأصلية إلى مناطق جديدة عبر التوسع التجاري والهجرات، ما ساعد على نشرها بشكل واسع بين شعوب متعددة. ظهرت الأرامية لاحقًا كلغة مشتركة في الإمبراطوريات الكبرى، مثل الفارسية، ما منحها دورًا مركزيًا في تدوين المعاملات والنصوص الرسمية. ومع استمرار هذا التفاعل، بدأ السكان المحليون في تكييف الأبجديات لتناسب لغاتهم واحتياجاتهم الثقافية، مما أدى إلى نشوء أشكال محلية متنوعة من الكتابة.

جاءت الكتابة النبطية لاحقًا لتكون مرحلة وسيطة بين الأرامية والعربية، حيث حافظت على البنية العامة للأبجدية السابقة لكنها أظهرت تحولات ملحوظة في شكل الحروف وطريقة الربط بينها. ونتيجة لهذا التطور المستمر، تأسس خط الكتابة العربي على تراكمات معرفية وثقافية سابقة، مما يعكس بوضوح كيف أسهمت الحضارات القديمة في تشكيل بنية وملامح تاريخ الكتابة في العالم العربي. وبهذا، تجسّد التفاعل التاريخي مع الحضارات السابقة في ولادة نظام كتابي يعكس الخصوصية الثقافية للعرب.

التأثير الفينيقي والآرامي على أنظمة الكتابة

انطلقت الأبجدية الفينيقية من الحاجة إلى نظام كتابة بسيط يمكن تداوله بين التجار والمجتمعات المختلفة، فاعتمدت على استخدام رموز تمثل الأصوات، مما جعلها عملية وأكثر سهولة مقارنة بالأنظمة التصويرية السابقة. انتشر هذا النظام بسرعة كبيرة، إذ ساعد النشاط التجاري الفينيقي الواسع على نقل الأبجدية إلى مناطق مختلفة في حوض البحر المتوسط والشرق الأدنى. وهكذا، بدأت شعوب عديدة في اعتماد هذا النظام، مع إدخال بعض التعديلات عليه بما يتناسب مع لغاتهم الخاصة.

مع مرور الوقت، طورت الشعوب الآرامية الأبجدية الفينيقية لتناسب أغراضها الإدارية والثقافية. أصبحت الأرامية هي اللغة السائدة في معظم المعاملات الحكومية والإدارية خلال الحكم الفارسي، فساهمت في ترسيخ الكتابة الأبجدية في مساحات واسعة من العالم القديم. حملت الأرامية في طياتها قدرة كبيرة على التكيف مع البيئات المختلفة، مما منحها مرونة ساعدت في تطورها وتفرّعها إلى لهجات وأنظمة كتابية متعددة.

تحولت الكتابة النبطية لاحقًا إلى جسر بين الأرامية والعربية، إذ أخذت من الأرامية بنيتها ومن الواقع العربي محتواها الثقافي. برز هذا التحول في شكل الحروف وربطها، فاقتربت أكثر فأكثر من الخط العربي الذي سيظهر لاحقًا. وعليه، يتضح أن التأثير الفينيقي والآرامي كان محورياً في تطور نظام الكتابة الذي أصبح جزءاً من بنية تاريخ الكتابة في العالم العربي، حيث لم يكن الخط العربي نشوءًا مفاجئًا، بل ثمرة سلسلة من التراكمات الحضارية.

انتقال الأبجدية وتطور أشكال الحروف

بدأ انتقال الأبجدية من حضارة إلى أخرى كنتيجة طبيعية للتوسع الثقافي والتجاري بين الشعوب، فقد لعبت التفاعلات اليومية والاحتكاكات المستمرة دوراً في تعميم الأبجدية الفينيقية. ساعدت بساطة هذه الأبجدية على تقبّلها وتعلّمها، ما مكّن العديد من الثقافات من اعتمادها بسرعة وإجراء تعديلات طفيفة لتتلاءم مع أنظمتها الصوتية. ومع هذا الانتقال، بدأت تتغير أشكال الحروف تدريجيًا نتيجة اختلاف أدوات الكتابة والأسطح المستخدمة.

طوّرت الأبجدية الأرامية الحروف لتكون أكثر ليونة ومرونة، ما جعل استخدامها في الكتابة اليدوية أكثر ملاءمة. تميّزت الأرامية بقدرتها على التكيّف مع طبيعة اللغة المنطوقة والكتابة السريعة، فظهرت خطوط جديدة تتناسب مع الأغراض الإدارية والدينية والتجارية. امتدت هذه التأثيرات إلى الخط النبطي، الذي حمل الطابع الأرامي لكنه تكيّف تدريجيًا مع السياق العربي، حيث بدأت تظهر ملامح الحروف المتصلة التي تُعد سمة رئيسية في الكتابة العربية الحديثة.

أدى تطور الحروف في الكتابة النبطية إلى تبلور شكل جديد من الكتابة يقترب من الخط العربي. ظهرت سمات الحروف المنحنية والمتصلة، والتي ساعدت على تحسين سرعة الكتابة وتناسقها. ومع تزايد الحاجة إلى توثيق النصوص الطويلة، مثل الشعر والقرآن والنصوص القانونية، تطلب الأمر تطويرًا إضافيًا للشكل الجمالي للكتابة. وبهذا، ساعد تطور الأبجدية وأشكال الحروف في ترسيخ نظام بصري متكامل شكّل ركيزة رئيسية ضمن تاريخ الكتابة في العالم العربي، متجذرًا في تراكمات ثقافية عميقة.

العلاقة بين الكتابة والديانات القديمة

رافقت الكتابة الطقوس الدينية منذ بداياتها، حيث اعتمدت المجتمعات القديمة على النقوش لتوثيق معتقداتها ونصوصها المقدسة. استخدمت الحضارات السومرية والمصرية والمندائية رموزًا معقدة لتجسيد المعتقدات، وعُدّت الكتابة وسيلة لحفظ الأساطير والتعليمات الدينية. في هذه المراحل، ارتبطت عملية التدوين بالكهنة والنخب الدينية، مما منح الكتابة بعداً مقدسًا ورفيعًا في الوعي الجمعي.

عندما ظهرت الأبجدية الفينيقية ثم الأرامية، استُخدمت كذلك في تدوين نصوص دينية ومراسيم شعائرية. دوّنت الأرامية العديد من النصوص التي حملت طابعًا دينيًا وقانونيًا، وأدت دورًا مركزيًا في نقل المعتقدات بين الشعوب. لاحقًا، ساعد انتشار هذه الأنظمة الأبجدية على تأسيس تقاليد كتابية تُعنى بالشؤون الدينية، فبدأت المجتمعات في استخدام الكتابة وسيلة لحفظ العقيدة وتفسير الطقوس وتوثيق التجربة الروحية.

مع تطور الخط النبطي واقترابه من الشكل العربي، أصبحت الكتابة وسيلة فعالة في التعبير الديني العربي، خاصة بعد نزول القرآن الكريم. كُتب القرآن منذ بدايته بالحروف العربية الأولى، ما أدى إلى منح الخط العربي قيمة دينية وروحية متزايدة. تزامن ذلك مع تطور الخطوط الإسلامية التي اتخذت بعداً جمالياً وفنياً، فظهرت أنماط متنوعة عكست التنوع الثقافي والديني في العالم العربي. ومن هنا، ارتبطت الكتابة بالدين على نحو وثيق، حتى أصبحت أحد أعمدة التعبير الديني، وأسهمت في تشكيل تاريخ الكتابة في العالم العربي بوصفها أداة للتقديس والنقل المعرفي الروحي.

تطور الخط العربي بين العصور الإسلامية

شهد الخط العربي منذ العصور الإسلامية الأولى تحولات تدريجية أثّرت في بنيته الجمالية ووظائفه الثقافية. بدأ استخدام الخط الحجازي في تدوين النصوص المقدسة، ثم تطور الخط الكوفي ليُستخدم في نسخ المصاحف وتزيين العمارة. ساعدت بساطة التكوينات الأولى للخطوط على انتشارها في الجزيرة العربية، إلا أن الحاجة للتدوين الدقيق دفعت إلى تطويرها بشكل أكثر نظامًا.

أسهمت الفتوحات الإسلامية في انتقال الخط العربي إلى مناطق واسعة من الشرق والغرب، حيث تفاعل مع بيئات فنية متنوعة، ما أدى إلى ظهور أساليب كتابية جديدة مستلهمة من التقاليد المحلية. استمر هذا التفاعل في تشكيل أنماط متنوعة مثل الخط الثلث والديواني والنسخي، التي لاقت رواجًا في المراسلات الرسمية والمصاحف والمخطوطات العلمية. ارتبط هذا التنوع بجوانب حضارية متعددة، إذ عكس التوجهات السياسية والدينية والفنية للمجتمعات الإسلامية.

ظهر في العصر العباسي دعم واضح لفن الخط من قبل الخلفاء والعلماء، وشهدت تلك المرحلة بداية تقنين قواعد الكتابة، خاصة على يد ابن مقلة الذي وضع الأسس الهندسية للخطوط. وبهذا، رسّخ هذا التطور موقع الخط العربي كأحد أعمدة التعبير الثقافي في الحضارة الإسلامية. وضمن هذا السياق، يُعد تطور الخط امتدادًا طبيعيًا لمسيرة أوسع تتعلق بـتاريخ الكتابة في العالم العربي، حيث لم يعد الخط وسيلة للكتابة فقط، بل أصبح شكلاً من أشكال الفنون الإسلامية الراقية.

الخط الكوفي وبداياته الفنية في المساجد

ظهر الخط الكوفي في بدايات الدولة الإسلامية كأحد أقدم الخطوط المعروفة، وتميز بصرامته الهندسية وبساطته البصرية. استُخدم هذا الخط في كتابة المصاحف الأولى، خاصة في عهد الخليفة عثمان بن عفان، حيث مثّل وسيلة فعالة لحفظ النصوص الدينية. مكّن وضوح الحروف وصلابتها من أن يكون الخط المثالي في زمن لم تكن فيه الطباعة أو التشكيل منتشرة.

برز دور الخط الكوفي في العمارة الإسلامية، حيث استُخدم لتزيين المساجد والأبنية الدينية، ما أكسبه طابعًا فنيًا فريدًا. ظهرت الزخارف الكوفية على المحاريب والقباب والمآذن، مع تطور أساليب الرسم والزخرفة التي رافقت هذا الاستخدام. تطورت أشكال الكوفي عبر العصور، فظهرت منه أشكال متنوعة تحمل طابعًا فنيًا متجددًا، تعكس توجهات كل عصر ومدرسة فنية.

استمر الخط الكوفي في الظهور حتى بعد انتشار الخطوط الأخرى، لكنه احتفظ بمكانته الرمزية والجمالية، خاصة في الأعمال الزخرفية واللوحات الفنية. لم يختفِ الكوفي بل تجدد وتنوع، وظل يُستخدم كوسيلة للتعبير الجمالي والديني في العمارة والخط العربي المعاصر. وبهذا يندرج الخط الكوفي ضمن مسار تطوري مهم في تاريخ الكتابة في العالم العربي، حيث شكل البنية الأولى التي انطلقت منها خطوط عديدة لاحقة.

الخط النسخي ودوره في نشر العلوم والقرآن

نشأ الخط النسخي في ظل الحاجة إلى خط واضح وسهل القراءة يتيح نسخ النصوص بسرعة ودقة. جاءت تسميته من وظيفته العملية، إذ استخدمه النُساخ في نقل المصاحف والكتب العلمية والأدبية، فكان الأداة الأولى لنقل المعارف الإسلامية إلى الأجيال التالية. امتاز هذا الخط ببساطته وسلاسة حروفه، ما جعله ملائمًا للتدوين على الورق والرق.

ساهم الخط النسخي في نشر العلوم الإسلامية، حيث اعتمده العلماء في كتابة كتبهم، واعتمدته المدارس والمراكز العلمية في تدريسه للطلاب. وجد الخطاطون في النسخي وسيلة مناسبة لتوحيد شكل الكتابة وتحسين وضوحها، ما ساعد على انتشار المعرفة بين العامة والمتخصصين على حد سواء. وانتشر هذا الخط بشكل كبير في العالم الإسلامي، وأصبح قاعدة معتمدة في تعليم الكتابة للأطفال والناشئة.

عزز الخط النسخي من تيسير قراءة القرآن الكريم، إذ اعتمد في طباعة المصاحف نظرًا لسهولة قراءته ووضوحه، خاصة بعد أن تطورت تقنيات التشكيل والتنقيط. ظل هذا الخط حاضرًا بقوة في جميع المراحل التاريخية، إذ واكب التحولات الثقافية والتقنية التي مرت بها الكتابة العربية. وفي سياق تاريخ الكتابة في العالم العربي، يمكن اعتبار الخط النسخي عاملًا حاسمًا في تحقيق التواصل بين النصوص والمعارف والجمهور.

مدارس الخطاطين وإسهاماتهم في العالم العربي

نشأت مدارس الخطاطين في العالم العربي كحاضنات لفنون الكتابة، حيث ساهمت في تعليم الخط ونقله من جيل إلى جيل وفق قواعد دقيقة. اتخذت هذه المدارس أشكالًا متنوعة، فكانت بعضها مرتبطة بالبلاط الملكي، بينما نشأت أخرى في المساجد والزوايا والمؤسسات التعليمية. اعتمدت هذه المدارس على التدريب العملي، حيث يخضع المتعلم لإشراف مباشر من خطاط متمرس يشرف على تطوره خطوة بخطوة.

برزت شخصيات بارزة في تاريخ الخط العربي كان لها أثر واضح في صياغة مناهج هذه المدارس، مثل ابن مقلة الذي وضع أسس الخط المنهجي، وابن البواب الذي طوّر الأسلوب الجمالي للخط. عمل هؤلاء الخطاطون على تقنين الحروف، وتحديد نسب دقيقة بين أجزائها، مما أدى إلى توحيد شكل الخطوط وتحسين جودتها. وتحوّلت مدارس الخط من أماكن لتعليم المهارة إلى مؤسسات لصناعة الجمال البصري ونقل القيم الثقافية.

لم تقتصر إسهامات هذه المدارس على الجانب الفني فقط، بل شملت أيضًا الجانب الثقافي والمعرفي، حيث شاركت في نسخ الكتب والمخطوطات القيمة التي تشكل إرثًا ثقافيًا واسعًا. كما ساهمت هذه المدارس في إحياء الخط العربي في فترات الضعف، وحافظت عليه بوصفه فنًا حيًا متجددًا. وضمن سياق تاريخ الكتابة في العالم العربي، تُعد هذه المدارس ركيزة أساسية في بقاء الخط وتطوره كهوية ثقافية متجذرة في الوجدان العربي.

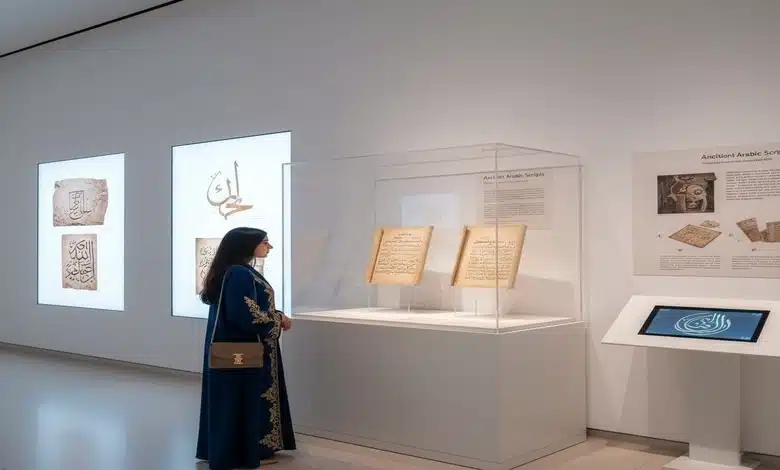

دور المخطوطات في حفظ تاريخ الكتابة العربية

أسهمت المخطوطات في حفظ الملامح الأولى لتطور الكتابة العربية، إذ سجّلت تحولها من النقوش الحجرية والخطوط البدائية إلى نصوص مكتملة بالبنية واللغة. وثّقت هذه الوثائق أساليب الكتّاب الأوائل وممارساتهم في التدوين، ما مكّن المؤرخين من تتبع ملامح التغيير في الخط العربي عبر القرون. حافظت المخطوطات على النصوص الدينية والأدبية والعلمية بشكل يدوي، فتجلّت عبرها ملامح اللغة والأسلوب والخط وتقنيات النسخ، مما منح الباحثين مادة حيّة لدراسة تطوّر الكتابة ومراحل انتقالها من الطابع الشفهي إلى التوثيق الرسمي.

ساهمت عملية النسخ اليدوي في نشر هذه المخطوطات بين المدن والبلدان، حيث تناقلها النساخ والعلماء والطلبة في حلقات العلم والمجالس الثقافية. ارتبطت هذه الحركة ارتباطًا وثيقًا بازدهار مراكز المعرفة، فتزامن ذلك مع إنتاج كميات ضخمة من النصوص التي وثّقت الأحداث، وأرّخت للعلوم، وروت وقائع الحياة السياسية والاجتماعية. مثّلت المخطوطات سجلًا تراكميًا للمعرفة، ومرآة حقيقية تعكس صورة المجتمعات الإسلامية في مختلف المراحل، وهو ما يعكس تفاعل الكتابة العربية مع بيئتها التاريخية والثقافية.

أدى الحفاظ على هذه المخطوطات في خزائن الكتب والمكتبات العتيقة إلى صون الذاكرة الثقافية للعرب، فكانت وثائق شاهدة على زمنها ومعبّرة عن روح العصور التي كُتبت فيها. أبرزت هذه الوثائق خصائص فنية تتعلق بالخط، والتذهيب، وتصميم الصفحات، ما أضفى على الكتابة العربية طابعًا جماليًا فريدًا إلى جانب وظيفتها المعرفية. بفضل هذا التراث، بات بالإمكان تتبّع خط الزمن الثقافي للمنطقة، وفهم البنية المعرفية التي ساهمت في تشكيل تاريخ الكتابة في العالم العربي.

صناعة الورق وانتشار المخطوطات في المشرق والمغرب

شكّل انتقال صناعة الورق إلى العالم الإسلامي لحظة حاسمة في تاريخ التدوين، إذ توفّرت مادة رخيصة وسهلة الاستخدام بالمقارنة مع الرق والجلد، ما جعل التدوين أكثر سهولة وانتشارًا. أدّى استخدام الورق إلى طفرة حقيقية في إنتاج المخطوطات، فتزايدت أعداد الكتب وأصبح بإمكان طبقات أوسع من المجتمع الوصول إلى المعرفة. ازدهرت مراكز صناعة الورق في بغداد ودمشق، ولاحقًا في فاس وتونس، حيث اندمجت هذه الحرفة في نسيج الحياة الاقتصادية والثقافية للمدن الإسلامية.

نتج عن توفر الورق ازدياد أعداد الوراقين والنساخ، فانتشرت حوانيت الوراقة وتكاثرت الكتاتيب والمجالس العلمية. أتاح هذا التطور للعلماء توثيق آرائهم، وللطلاب نسخ الدروس، وللكتاب إبداع مؤلفات جديدة. كما ساعد انخفاض تكلفة المواد الكتابية في تحفيز حركة الترجمة والتأليف والنقل، فشهدت تلك الفترة انفجارًا معرفيًا حقيقيًا امتد أثره من المشرق إلى المغرب. دعمت هذه الشبكة المتداخلة بين الورق والكتابة بيئة إنتاج معرفي وفّرت دعائم قوية لصون التراث المكتوب.

في المغرب والأندلس، اتخذ انتشار الورق طابعًا مميزًا، إذ تأسست صناعات مزدهرة ساهمت في دعم الحياة الفكرية والعلمية. ظهرت مراكز ثقافية مستقلة تعتمد على الورق المحلي في إنتاج المخطوطات، ما أرسى تقاليد فنية ولغوية خاصة بكل منطقة. ساعد هذا التنوع في خلق فسيفساء غنية من المخطوطات التي تعكس تنوع الأقاليم العربية. وبهذا، تحوّل الورق إلى وعاء ناقل لتاريخ الكتابة في العالم العربي، ومحرّك أساسي لنقل المعارف بين الحواضر الإسلامية شرقًا وغربًا.

المكتبات الكبرى مثل بيت الحكمة في بغداد

جسدت بيت الحكمة في بغداد واحدة من أعظم المبادرات الثقافية في تاريخ الحضارة الإسلامية، حيث احتضنت جهود الترجمة والتأليف والنقاش العلمي. شكّلت هذه المؤسسة ملتقى للعلماء من مختلف المشارب الثقافية واللغوية، فأسهمت في بناء جسور معرفية بين التراث العربي الإسلامي والعلوم الأجنبية. ضمن جدرانها، وُلدت ترجمات دقيقة لأعمال الطب والفلسفة والرياضيات، مما منح الكتابة العربية أفقًا علميًا جديدًا.

كان لهذه المكتبة دور محوري في حفظ المخطوطات وتدوين العلوم، إذ احتوت على آلاف الكتب المنسوخة بعناية، كما رعت نشاط النساخ والمترجمين. تميزت بيت الحكمة بمنهج علمي دقيق جعل منها مركزًا للبحث والتحقيق والتعليق على النصوص، مما أسهم في ترسيخ تقاليد معرفية اعتمدت على التوثيق المكتوب. دعمت هذه الديناميكية تأصيل الكتابة بوصفها أداة معرفية مركزية في بناء المجتمع والعلم، وليس مجرد وسيلة نقل أو ترف جمالي.

أثّرت مكانة بيت الحكمة في نشوء مكتبات مشابهة في المدن الكبرى الأخرى، مثل القاهرة ودمشق وقرطبة، فامتد أثرها إلى أنحاء العالم الإسلامي. تركت هذه التجربة أثرًا مستدامًا في آليات جمع وتبويب وحفظ النصوص، ما جعل من المكتبة فضاءً حيًا لصيانة التراث. من خلال هذا النموذج، ثبتت أهمية الكتابة ودورها في استمرارية المعرفة، وهو ما يربط مباشرة بين ماضي النقوش ومستقبل الطباعة في سياق تاريخ الكتابة في العالم العربي.

حفظ التراث العلمي والأدبي عبر المخطوطات

أدّت المخطوطات دورًا بالغ الأهمية في نقل المعارف من جيل إلى جيل، حيث احتفظت بعلوم الطب والفلك والفلسفة والرياضيات في سياقاتها الزمنية الأصلية. ساعدت هذه الوثائق في تتبع تطور المفاهيم العلمية، ووفرت للباحثين أدلة على المنهجيات المستخدمة والأساليب المعتمدة في التحليل والاستنتاج. مكّنت هذه الخاصية من ربط الحاضر بالماضي من خلال خط معرفي مستمر، ما عزّز فهمنا للمنظومة الفكرية التي بنيت عليها الحضارة العربية الإسلامية.

احتفظت المخطوطات أيضًا بالتراث الأدبي من شعر ونثر وقصص ومقامات، فوثّقت تطور اللغة العربية وأسلوبها الجمالي والتعبيري. عبّرت هذه النصوص عن الحياة اليومية، والتقاليد الاجتماعية، والرؤى الفلسفية للمؤلفين، ما يجعلها مرآة حقيقية لعقلية العصر. من خلال تحليل هذه المخطوطات، أصبح بالإمكان إعادة بناء المشهد الثقافي القديم وفهم التفاعل بين النصوص والسياقات التي نشأت فيها.

ساهم الحفاظ على هذه المخطوطات في المكتبات الخاصة والعامة في بقاء الإرث الثقافي حيًا، رغم ما تعرّضت له بعض النسخ من تلف أو فقد. أتاح وجود نُسخ متعددة مقارنة الاختلافات وتحديد الأصالة، مما دعم جهود التحقيق والتوثيق الحديثة. وفّرت هذه الوثائق مادة غنية لفهم المسارات التي سلكتها الكتابة العربية حتى بلغت عصر الطباعة، ما يعزّز ارتباطها العميق بمفهوم تاريخ الكتابة في العالم العربي بوصفه سلسلة متصلة من الإبداع والتوثيق والابتكار.

الطباعة وانتقال الكتابة العربية إلى عصر جديد

شهدت الكتابة العربية تحولات جوهرية منذ بداياتها على النقوش الحجرية وصولاً إلى مرحلة الطباعة، التي شكّلت نقطة فاصلة في تطور وسائل حفظ ونشر المعرفة. ساعد دخول الطباعة إلى العالم العربي في كسر الحواجز التقنية التي حالت دون الانتشار الواسع للنصوص المكتوبة سابقًا. ثم تسارعت وتيرة إنتاج الكتب والمخطوطات المطبوعة، مما أسهم في تقليص الفجوة بين النخب المتعلمة والجمهور العام. هكذا ساعدت الطباعة على إعادة تشكيل العلاقة بين الإنسان العربي والنص، من خلال توفير المادة المكتوبة بشكل أوفر وأسهل وصولًا.

ساهم الانتقال إلى الطباعة في دعم حركة الترجمة والتأليف، إذ أتاحت المطابع العربية فرصًا غير مسبوقة أمام الكتّاب والمفكرين لتعميم إنتاجهم الفكري. كما حفّزت الطباعة على توثيق التراث اللغوي والديني والأدبي العربي بطريقة أكثر دقة وانتشارًا مقارنة بالنسخ اليدوي، الذي كان عرضة للخطأ والتحريف. في هذا السياق، يمكن القول إن الطباعة كانت أحد العوامل الجوهرية في ترسيخ الهوية الثقافية الحديثة في العالم العربي، من خلال ما أتاحته من إمكانيات نشر واسعة. وهكذا تجلّى أثر الطباعة في تغيير معالم الحياة الفكرية والاجتماعية واللغوية بشكل غير مسبوق.

أحدثت الطباعة تحولًا نوعيًا في تاريخ الكتابة في العالم العربي، إذ أخرجت النص من حيز النخبة إلى فضاء الجمهور العام. فبعد أن كانت المعرفة محصورة في المدارس الدينية ودوائر النسّاخين، أصبح بالإمكان اقتناء الكتب بسهولة، مما عزز من دور القراءة في تشكيل الوعي الجمعي. بناءً على ذلك، ظهرت طبقات جديدة من المثقفين، ممن لم يتلقوا تعليماً تقليديًا ولكنهم استفادوا من الطباعة كمصدر مستقل للمعرفة. واكتسبت اللغة العربية بذلك أفقًا جديدًا، يعكس قدرتها على التكيّف مع الوسائط الحديثة للنقل والتداول.

دخول الطباعة إلى البلاد العربية وتأثيرها الثقافي

دخلت الطباعة إلى البلاد العربية في وقت كانت فيه المجتمعات لا تزال تعتمد بشكل كبير على النقل الشفهي والنسخ اليدوي في توثيق المعارف. وقد بدأت هذه المرحلة في نهاية القرن السادس عشر، حيث أُسست أولى المطابع في حلب وبيروت على يد مسيحيين شرقيين بدعم أوروبي. ساعد هذا الدخول المبكر على بروز طبقة جديدة من المهتمين بالنشر والطباعة، وشكّل تحوّلًا جذريًا في طريقة تداول المعلومات. ثم انتشرت المطابع تدريجيًا إلى مراكز أخرى مثل القاهرة وتونس وبغداد، مما أسهم في تسريع انتقال المعرفة.

أثر دخول الطباعة على الثقافة العربية بعدة مستويات، إذ لم يعد النص محصورًا داخل حدود جغرافية أو طبقية ضيقة. فأصبحت الصحف والدوريات المطبوعة وسيلة رئيسية لنشر الآراء والأفكار، ورافقت هذه المرحلة بدايات حركة النهضة الفكرية في القرن التاسع عشر. وساهمت الطباعة في توسيع دوائر النقاش العام حول قضايا الإصلاح والتعليم والهوية، ما جعلها جزءًا أصيلًا من التحولات الثقافية الكبرى في المنطقة. بالتالي، أعادت الطباعة تشكيل مفهوم الثقافة ذاتها، وجعلت منها نشاطًا جماهيريًا أكثر من كونها حكرًا على النخب.

عمّقت الطباعة أثرها الثقافي من خلال مساهمتها في توحيد اللغة العربية المكتوبة، إذ فرضت الحاجة إلى صياغة نصوص موحدة قواعد لغوية أكثر استقرارًا. ووفرت المطابع بيئة مناسبة لازدهار الأدب المكتوب، بما في ذلك الشعر والرواية والمقالة. إضافة إلى ذلك، ساعدت الطباعة في حفظ التراث العربي والإسلامي من الضياع، عبر إعادة طبع المخطوطات النادرة وتوزيعها على نطاق واسع. ولعلّ الأهم من كل ذلك، أنها عززت من الإحساس الجماعي بالانتماء إلى هوية ثقافية موحدة، وهو ما كان له بالغ الأثر في مسار تاريخ الكتابة في العالم العربي.

الطباعة الحجرية وتاريخها في نشر الكتب

اعتمدت الطباعة الحجرية، أو “الليتوغراف”، على تقنية نقش الحروف والرسوم على ألواح حجرية قبل طباعتها على الورق، وقد انتشرت هذه التقنية في البلاد العربية خلال القرن التاسع عشر. مكّنت الطباعة الحجرية من إنتاج كتب ذات طابع فني مميز، خصوصًا في الخط العربي الذي حافظ على جماليته بشكل أوضح من الطباعة المعدنية. ثم ساعدت هذه التقنية على نشر مؤلفات دينية وتعليمية وشعرية بجودة شكلية مقبولة، ما شجّع القراء على اقتناء الكتب بشكل أوسع.

برزت الطباعة الحجرية بوصفها وسيلة متاحة في المناطق التي لم تصل إليها بعد المطابع الحديثة، فاعتمدت عليها بعض الدول الإسلامية، مثل إيران والدولة العثمانية، في نشر كتبها. وفي العالم العربي، انتشرت في الحواضر الكبرى مثل القاهرة ودمشق والنجف، وساهمت في الحفاظ على النصوص العربية التقليدية. ونتيجة لذلك، ازداد الطلب على الكتّاب والمصممين والخطاطين القادرين على التعامل مع هذه التقنية، ما خلق بيئة ثقافية وفنية نشطة مرتبطة بالطباعة.

أثّرت الطباعة الحجرية في تاريخ الكتابة في العالم العربي بكونها شكلت حلقة وصل بين الكتابة التقليدية والطباعة الحديثة. فبفضل قدرتها على الحفاظ على جمالية الخط العربي، حافظت على روح المخطوطات القديمة، بينما أتاحت في الوقت نفسه إمكانيات إنتاج واسعة. ومع أن الطباعة الحجرية اندثرت لاحقًا مع ظهور تقنيات أكثر كفاءة، إلا أن دورها في نشر المعرفة وتيسير القراءة الجماعية يبقى محوريًا. وقد تركت هذه المرحلة إرثًا بصريًا وثقافيًا يعكس التفاعل بين الحرف العربي والتكنولوجيا الطباعية.

أولى المطابع العربية وأثرها في التعليم

أُنشئت أولى المطابع العربية في أوائل القرن الثامن عشر، وكانت البداية من مطبعة دير قزحيّا في لبنان، والتي طُبع فيها أول كتاب عربي باستخدام الحرف المطبعي عام 1610. ثم تتابع تأسيس المطابع في مناطق مختلفة من المشرق والمغرب، ما مهّد لنقلة كبيرة في بنية التعليم. إذ ساعد توافر الكتب المطبوعة على تسهيل وصول الطلاب إلى المواد التعليمية، بعد أن كانت تعتمد بالكامل على الشرح الشفهي والنسخ اليدوي. فساهمت الطباعة في نشر المعرفة بطريقة أوسع وأسرع.

أدى تأسيس المطابع إلى إعادة هيكلة العملية التعليمية في البلاد العربية، حيث توفرت الكتب المدرسية بشكل منظم، ما ساعد على تعميم التعليم النظامي. ثم أسهم انتشار المطبوعات في تحسين جودة التعليم، من خلال دعم المعلمين والطلاب بمواد مرجعية ثابتة ومعتمدة. وقد شكلت هذه التطورات بداية لمرحلة جديدة من التعليم الرسمي، الذي قام على المؤسسات التعليمية المنظمة والمناهج الموحدة. في هذا الإطار، تحوّل دور المدرسة من مجرد مركز شفهي إلى مركز إنتاج وتلقي معرفي قائم على الكتاب المطبوع.

أحدثت المطابع أثرًا بالغًا في بناء وعي تعليمي جديد ضمن سياق تاريخ الكتابة في العالم العربي، حيث انتقل المتعلم من مجرد مستمع إلى قارئ وناقد ومحلل. فبفضل الطباعة، أصبحت المعرفة أكثر ديمقراطية وتوزيعًا، ما أتاح الفرصة أمام فئات واسعة من السكان لتلقي التعليم. كما أثّرت المطابع في تطوير طرائق التدريس نفسها، من خلال إدخال الوسائل المطبوعة في الفصول الدراسية. وبهذا، ساهمت الطباعة في إحداث ثورة تعليمية حقيقية، لا تزال آثارها ملموسة حتى اليوم.

ما أهمية تاريخ الكتابة في العالم العربي للهوية الثقافية؟

يحمل تاريخ الكتابة في العالم العربي قيمة رمزية وثقافية تتجاوز حدود التوثيق، حيث يسهم في تشكيل الهوية الثقافية الجماعية وتعزيز الانتماء الحضاري. يُظهر هذا التاريخ كيف أن اللغة العربية، من خلال الكتابة، تحوّلت إلى أداة لتثبيت الموروث الثقافي والتعبير عن الذات الجماعية للأمة. تعكس النقوش القديمة والمخطوطات الإسلامية والأدبية مراحل متقدمة من الوعي الثقافي، ما يدل على اهتمام العرب منذ القدم بتسجيل معارفهم ومعتقداتهم وأحداثهم. كما أدت هذه النصوص دوراً جوهرياً في تثبيت المصطلحات الفكرية والدينية والسياسية التي شكّلت نواة للهوية الثقافية المتوارثة عبر الأجيال.

يُسهم تطوّر الكتابة في ترسيخ القيم والمفاهيم المجتمعية داخل بنية المجتمع العربي، ما يعكس مدى اندماج اللغة المكتوبة في الوعي الجمعي. حافظت اللغة العربية على مكانتها كلغة كتابة رغم التحديات التاريخية، وذلك بفضل الكتابة التي ضمنت استمراريتها وانتشارها في العالم الإسلامي. ساعد وجود الكتابة في إرساء معايير ثقافية ولغوية موحدة بين الشعوب العربية، ما أفسح المجال لبناء هوية لغوية جماعية تستند إلى مرجعية موثقة ومستمرة. نتيجة لذلك، أصبحت الكتابة أداة توحيد تُعزّز الشعور بالانتماء الثقافي العابر للحدود الجغرافية.

يتجلى حضور تاريخ الكتابة في العالم العربي اليوم في الوعي المجتمعي من خلال الاهتمام بإحياء التراث الخطي والمكتوب ضمن المؤسسات الثقافية والتعليمية. يجري إحياء الخط العربي والفنون المرتبطة به كمظهر من مظاهر الاعتزاز بالهوية الثقافية الأصيلة. يعاد الاعتبار للمخطوطات القديمة بوصفها سجلاً حيّاً لتاريخ الأمة، كما يجري تدريس النصوص التراثية في المناهج المدرسية لتأكيد الامتداد الثقافي العربي. يُظهر ذلك أن الكتابة ليست مجرد وسيلة تقنية بل عامل مكوّن للهوية الثقافية بمختلف أبعادها، سواء اللغوية أو الرمزية أو الحضارية.

الكتابة كوسيلة للتواصل بين الأجيال

تُظهر دراسة تطوّر الكتابة في العالم العربي مدى ارتباطها بالتواصل بين الأجيال، حيث تؤدي دوراً حيوياً في نقل المعرفة والتجربة عبر الزمن. تنقل النصوص الأدبية والتاريخية والدينية ملامح الحياة في كل حقبة، مما يمنح الأجيال اللاحقة فرصة لفهم ماضيها وإدراك جذورها الثقافية. لا تُحفظ التجربة الإنسانية إلا من خلال الكتابة التي تحوّلت إلى وعاء للذاكرة الجمعية والتقاليد الاجتماعية، وبالتالي تُمكّن الأجيال الجديدة من إعادة بناء تصوراتها استناداً إلى سجل حيّ من المعارف المتوارثة.

تُعبّر الكتابة عن العلاقة المتواصلة بين الأجيال من خلال استمرار تداول القيم والأفكار والمعارف في قالب مكتوب يضمن بقائها. تعكس المؤلفات الأدبية والدينية والفكرية القديمة منظومة القيم الأخلاقية والاجتماعية التي تبنّاها المجتمع العربي في فترات زمنية مختلفة. يستند الجيل الحاضر إلى تلك النصوص لفهم السياق التاريخي والثقافي، ما يسمح له بإعادة بناء مواقفه وهويته بطريقة أكثر تماسكاً. تساعد الكتابة على بقاء الوعي الثقافي حياً رغم التحولات الاجتماعية والسياسية، وتُعيد ربط الحاضر بالماضي.

يتيح تعدد أشكال الكتابة وأساليبها للأجيال المختلفة إعادة قراءة التراث وفق احتياجاتهم المعاصرة، ما يُحافظ على حيويته وارتباطه بالواقع. تُستخدم الكتابة اليوم في الكتب والمجلات والمنصات الرقمية بوصفها امتداداً عصرياً لنفس الوظيفة القديمة التي ربطت الأجيال ببعضها. على الرغم من التغير في الوسائط، تظل الغاية الأساسية للكتابة قائمة، وهي ضمان الاستمرارية الثقافية وتعزيز الانتماء. يتضح من ذلك أن تاريخ الكتابة في العالم العربي يُمثل جسراً متيناً يربط الماضي بالحاضر، ويُغذّي هوية المجتمع من خلال التراكم المعرفي المتبادل.

توثيق التاريخ والحفاظ على الذاكرة الجمعية

يلعب التوثيق الكتابي دوراً محورياً في الحفاظ على الذاكرة الجمعية للمجتمعات العربية، حيث تُسجّل من خلاله تفاصيل الحياة السياسية والاجتماعية والدينية على مدى قرون. تشهد النقوش الحجرية والمخطوطات القديمة على اهتمام الإنسان العربي بتوثيق أحداثه ومعتقداته بدقة، ما يجعل الكتابة مرآةً حقيقية للواقع التاريخي. ساعدت هذه الوثائق على نقل الخبرات بين الأجيال، وأتاحت للباحثين والمؤرخين فهم تطورات المجتمعات العربية عبر العصور المختلفة.

توفر الكتابة مساحة لحفظ الوعي الجمعي من التلاشي، من خلال تجميع التجارب والرموز التي شكّلت وجدان الأمة. تساهم النصوص الأدبية والوثائق الرسمية في تشكيل سردية موحدة تتناقلها الأجيال، مما يكرّس الإحساس بالمصير المشترك. تُستخدم الكتابة كأداة لفهم الذات الجماعية، فهي لا تقتصر على نقل الوقائع بل تعبّر عن كيفية تلقّي المجتمعات لها وتفسيرها عبر الزمن. بفضل هذا التوثيق، يمكن تتبّع التحولات الفكرية والاجتماعية ومقارنة الأطر المرجعية التي اعتمدت عليها المجتمعات العربية في كل حقبة.

تؤدي الكتابة دوراً وقائياً من فقدان الهوية الثقافية، إذ تُمكّن المجتمعات من العودة إلى جذورها في لحظات التغيير أو الاضطراب. يستند هذا الدور إلى تاريخ الكتابة في العالم العربي بوصفه مساراً موثقاً للتجربة الإنسانية، ويتيح قراءة الماضي بعين نقدية لفهم الحاضر. يضمن هذا التوثيق بقاء الذاكرة الجمعية حيّة، ويمنح المجتمعات قدرة على إعادة البناء الثقافي على أسس صلبة. من هنا تتجلى أهمية الكتابة ليس فقط في نقل المعلومات بل في تثبيت الوعي التاريخي بوصفه أحد أعمدة الهوية الجمعية.

دور الخط والكتابة في الفنون الإسلامية

يحتل الخط العربي مكانة مركزية في الفنون الإسلامية، حيث يُوظّف كأداة جمالية وتعبيرية تُجسّد عمق الروح الإسلامية وجمالياتها. تُعدّ الكتابة عنصراً مكملاً للعمارة والفنون الزخرفية في الحضارة الإسلامية، حيث تُستخدم الحروف لتزيين المساجد والقباب والمخطوطات بشكل يربط بين الجمال والدين. يبرز الخط العربي بوصفه فناً مستقلاً ينقل مضامين روحانية من خلال أشكاله وتكويناته، ما يجعله رمزاً جمالياً يرتبط بالهوية الإسلامية في مختلف تجلياتها.

يُعبّر استخدام الكتابة في الفنون الإسلامية عن توازن بين الشكل والمضمون، حيث لا يُفصل الجمال عن الرسالة التي يحملها النص. يُدمج الخط العربي داخل أنماط زخرفية تندمج مع العمارة الإسلامية لتُعبّر عن وحدة الفكرة والوظيفة. يتحول الحرف من مجرد وسيلة للكتابة إلى عنصر بصري ذي قيمة فنية، ما يعكس وعي الفنان المسلم بأهمية الرموز الكتابية في التعبير عن القيم الدينية والثقافية. لا تقتصر وظيفة الخط في هذا السياق على التزيين، بل تمتد لتكون تعبيراً عن العلاقة بين الإنسان والإله.

يستمر تأثير تاريخ الكتابة في العالم العربي داخل الفنون المعاصرة من خلال تجديد العلاقة بين الخط العربي والفكر الجمالي. تظهر حركات فنية حديثة توظف الكتابة ضمن سياقات جديدة، ما يُعيد إحياء الخط العربي بوصفه لغة تشكيلية قادرة على التعبير عن قضايا الحاضر. يجري إدماج الخط في الفنون الرقمية والمعارض الحديثة، في محاولة للحفاظ على استمرارية هذا التراث الفني. يتّضح بذلك أن الكتابة ليست فقط أداة لنقل المعنى بل أيضاً وسيلة للتعبير البصري، حيث تندمج في نسيج الهوية الفنية والثقافية للمجتمعات الإسلامية.

التحديات التي واجهت الكتابة العربية عبر العصور

بدأت الكتابة العربية رحلتها من بيئات بدائية استخدمت مواد صلبة كوسيط للتدوين، مثل الحجر والطين والمعادن، ما جعل عملية الكتابة شاقة وتتطلب أدوات خاصة ودقة كبيرة في التنفيذ. واجه الكُتّاب في تلك المرحلة صعوبة كبيرة في تصحيح الأخطاء أو تعديل النصوص بعد نقشها، مما جعل الكتابة محفوفة بالمخاطر من حيث الدقة والمحتوى. تزامن ذلك مع محدودية عدد الأفراد القادرين على النقش، إذ تطلب الأمر خبرات فنية متخصصة، الأمر الذي قلّص من انتشار الكتابة وجعلها حكراً على طبقات معينة أو مجالات محددة كالدين والسياسة.

لاحقاً، أدّى الانتقال إلى الكتابة على الرق والورق باستخدام الحبر إلى ظهور تحديات من نوع جديد، حيث برزت الحاجة إلى أدوات أكثر دقة كالريشة والأحبار، مما استدعى تطوير مهارات مختلفة عن تلك المطلوبة للنقش. عانت الكتابة العربية من غياب معايير موحدة في الخطوط، إذ تنوعت بين الكوفي والنسخ والثلث وغيرها، وتسبّب هذا التنوع في تفاوت مستويات الفهم والقراءة من منطقة لأخرى. علاوة على ذلك، لم تتوفر مؤسسات رسمية توحّد قواعد الخط أو تنظم عملية النسخ، ما جعل انتشار الكتابة في المراحل الأولى يسير بوتيرة غير متوازنة.

بالتوازي مع التطورات التقنية، واجهت الكتابة العربية تحديات اجتماعية وثقافية أثّرت في تطورها، منها مقاومة بعض الفئات الدينية أو السياسية لتغييرات شكلية في الخط أو وسائل التدوين. تسببت هذه المقاومة في بطء انتقال بعض المجتمعات من مرحلة النقش إلى التدوين بالمخطوط، كما أثّرت في نوعية المحتوى المكتوب وغاياته. ومع ذلك، ساهمت هذه التحديات في خلق دافع للاستمرار والتطوير، وأسهمت في تكوين مسار فريد ضمن تاريخ الكتابة في العالم العربي يعبّر عن توازن دائم بين الأصالة والحاجة إلى التجديد.

صعوبات الانتقال من النقش إلى المخطوط

شهد الانتقال من النقش إلى المخطوط تحولاً جوهرياً في شكل الكتابة العربية، إذ انتقل الكتّاب من استخدام أدوات صلبة ومحفورة إلى أدوات أكثر مرونة تعتمد على الحبر والسطوح الناعمة كالرق والورق. فرض هذا التحول ضرورة التكيف مع أساليب جديدة في الإمساك بالأدوات وفي طريقة التكوين الحرفي، وهو ما مثّل صعوبة تقنية كبيرة للكثير من الكتّاب في بدايات هذه المرحلة. ظهرت أيضاً الحاجة إلى استحداث بنى تعليمية جديدة لتدريب الكُتّاب والنساخ على هذه المهارات، وهو ما لم يكن متوفراً على نطاق واسع في المجتمعات آنذاك.

أدى هذا التحول أيضاً إلى ظهور مشكلات جمالية تتعلق بشكل الحرف وتوزيعه، حيث لم تكن الحروف العربية في النقش تواجه ذات التحديات البصرية التي ظهرت في المخطوطات. تطلب المخطوط مهارات دقيقة في تناسق الحروف وربطها، كما فرض الحاجة إلى أدوات دقيقة للحفاظ على وضوح النص وجماله. انعكست هذه التحديات على جودة المخطوطات الأولى التي اتسمت بالتفاوت في الخطوط والتباين في وضوح النصوص، ما دفع المجتمعات إلى البحث عن نماذج خطية أكثر وضوحاً وقبولاً.

إضافة إلى ذلك، طرحت المخطوطات إشكالات جديدة تتعلق بالحفظ والصيانة، إذ أصبح الورق والرق أكثر عرضة للتلف والرطوبة والاحتراق مقارنة بالألواح الحجرية أو الخشبية المستخدمة في النقش. تسببت هذه الهشاشة في زيادة الحاجة إلى أماكن مخصصة لحفظ المخطوطات، مثل المكتبات الخاصة أو الوقفيات، كما فرضت نمطاً من التنظيم لم يكن مألوفاً من قبل. شكل هذا الانتقال بمجموع عناصره خطوة فارقة في تاريخ الكتابة في العالم العربي، إذ فتح المجال أمام التوسع في التدوين لكنه وضع الكتابة في مواجهة تحديات غير مسبوقة.

مشاكل الطباعة بالحروف العربية مقارنة باللاتينية

اصطدمت الطباعة بالحروف العربية منذ بدايتها بمشكلات تقنية أعاقت انتشارها السريع، خاصة عند مقارنتها بالطباعة بالحروف اللاتينية. فرضت طبيعة الحرف العربي، التي تعتمد على تغيّر شكل الحرف تبعاً لموقعه في الكلمة، تعقيداً كبيراً في تصميم قوالب الطباعة. في المقابل، تميزت الحروف اللاتينية بثبات الشكل بغض النظر عن الموقع، ما سهّل عملية الطباعة الميكانيكية بشكل كبير في اللغات الغربية. انعكس هذا التعقيد العربي في صعوبة بناء آلات طباعة مخصصة للغة العربية، كما تطلّب جهداً مضاعفاً من الفنيين لتطوير أنظمة مناسبة.

أضف إلى ذلك، أن اتجاه الكتابة من اليمين إلى اليسار فرض تحدياً آخر، حيث كانت معظم آلات الطباعة مصممة للعمل من اليسار إلى اليمين. استدعى الأمر إدخال تعديلات هندسية على الآلات أو تطوير نسخ خاصة منها لتناسب اللغة العربية، وهو ما رفع من تكلفة الإنتاج وأبطأ عملية التبني في معظم الدول العربية. كما ظهرت إشكاليات في محاذاة الحروف وربطها تلقائياً داخل الكلمات، إذ أن الحروف العربية ترتبط ببعضها البعض بطريقة تختلف عن الأحرف المفصولة في اللغات اللاتينية.

بالإضافة إلى التحديات التقنية، عانت الطباعة العربية من ضعف الاستثمارات في القطاع الطباعي في بداياته، ما جعل التجارب الأولى للطباعة محدودة ومتركزة في مناطق ضيقة. أثر هذا التباطؤ في وصول الكتب والمطبوعات إلى فئات واسعة من الجمهور، وأخّر تطوير المحتوى التعليمي والمجتمعي المعتمد على الطباعة. رغم ذلك، تدرجت محاولات تحسين الطباعة العربية مع مرور الوقت، لتشكل في النهاية خطوة حيوية في تاريخ الكتابة في العالم العربي، وضعت الأساس لانتقال النص العربي من النسخ اليدوي إلى الوسائط المطبوعة الحديثة.

محاولات التحديث والتبسيط في الخطوط

بدأت محاولات التحديث في الخطوط العربية استجابة لحاجة ملحة لتحسين مقروئية النصوص، خاصة بعد إدخال الطباعة والانتقال إلى الوسائط الرقمية. شكّلت هذه المحاولات نقطة تحول فني وتقني في تاريخ الكتابة في العالم العربي، إذ سعى الخطاطون والمصممون إلى إيجاد حلول وسط تجمع بين الجمال التقليدي والوظيفية الحديثة. تطورت أشكال جديدة للخط مثل “النسخ المبسط” الذي احتفظ بجمالية الحروف التقليدية لكنه خفف من الزخارف المعقدة لتسهيل القراءة والطباعة.

رافق هذه المحاولات تعاون بين جهات أكاديمية وتقنية لتطوير خطوط رقمية تتماشى مع أنظمة الحواسيب والهواتف المحمولة. ساعدت هذه الشراكات في إنتاج خطوط يمكن استخدامها بسهولة عبر مختلف المنصات دون فقدان وضوح أو تنسيق. استجابت هذه الخطوط لتحديات العصر الرقمي، وفتحت المجال أمام حضور اللغة العربية في التصميمات الحديثة والمواقع الإلكترونية والتطبيقات، وهو ما كان محدوداً سابقاً بسبب تعقيد الخط العربي وتفاوت مستوياته البصرية.

أثمرت هذه الجهود في ظهور مكتبات خطوط عربية متعددة تهدف إلى سد الفجوة بين الأصالة والحداثة، مع التركيز على وضوح القراءة وسرعة الطباعة. أسهمت هذه المكتبات في توحيد الذوق البصري إلى حد ما، كما سهّلت أعمال الطباعة والنشر الرقمي، وأثرت بشكل إيجابي على التعليم والإعلام والتواصل. وبهذا ساهمت محاولات التحديث في تأمين موقع متجدد للخط العربي داخل المشهد الثقافي المعاصر، مشكّلة امتداداً ضرورياً في تاريخ الكتابة في العالم العربي يربط بين الجذور والابتكار.

مستقبل الكتابة العربية بين التكنولوجيا والحفاظ على التراث

يتطور مشهد الكتابة العربية اليوم بين نداءات الحداثة والحفاظ على الموروث الثقافي، إذ تُعيد التكنولوجيا رسم ملامح الحرف العربي بطرق غير مسبوقة. تسمح الأدوات الرقمية بإعادة إنتاج الخطوط العربية التقليدية ضمن سياقات جديدة، وتُفتح بذلك آفاقاً واسعة أمام الإبداع. يظهر هذا التحول في اعتماد المصممين على الخط العربي في واجهات التطبيقات والمواقع، مما يمنح الحرف حياة معاصرة دون أن يفقد طابعه الأصيل. في هذا السياق، تتجلى أهمية تطوير أدوات تقنية تراعي خصائص الخط العربي وتُحافظ على توازنه البصري، مما يعكس احترامًا لتاريخه العريق.

يعيد الذكاء الاصطناعي صياغة العلاقة بين النص العربي والمستخدم، حيث تسهم الخوارزميات في إنتاج خطوط مستوحاة من المخطوطات القديمة، مع تحسينات تلائم متطلبات الشاشة الحديثة. تعزز هذه المقاربة قدرة المستخدم على التعامل مع الخط العربي في البيئات الرقمية التعليمية والمهنية. تعكس هذه التطورات سعيًا مستمرًا للحفاظ على جوهر الخط، مع توفيره بصيغ قابلة للتكيف في منصات متعددة. في هذا الإطار، لا يغيب البعد الثقافي، حيث تُستثمر هذه القدرات التقنية في إعادة قراءة التراث الخطي ضمن مشاريع توثيق رقمية واسعة النطاق.

تحتل مسألة الربط بين الحاضر والماضي موقعًا محوريًا في رسم مستقبل الكتابة العربية، إذ لا يمكن الحديث عن تطورها دون الرجوع إلى الجذور التي انطلقت منها. يظل تاريخ الكتابة في العالم العربي مرجعًا حيويًا لفهم الاتجاهات الحالية في تصميم الخطوط، وتقديم حلول تقنية تنطلق من عمق تراثي. تُساهم المشاريع الرقمية في تخليد الأعمال الخطية النادرة وجعلها متاحة للأجيال القادمة، مما يضمن استمرارية الهوية الكتابية. تنعكس هذه الجهود في التفاعل المتزايد بين المبرمجين والخطاطين والمؤسسات الثقافية، مما يعزز من استدامة هذا الموروث في بيئة تقنية متغيرة.

الكتابة الرقمية وتأثيرها على الخط العربي

تشهد الكتابة العربية تحوّلات جذرية بفعل الرقمنة، إذ تنتقل من الورق إلى الشاشة، ومن الحبر إلى الأكواد البرمجية. تسمح التقنيات الحديثة بإعادة تشكيل الخط العربي بطريقة ديناميكية، فيتغيّر حجم الحرف واتجاهه وتوزيعه حسب نوع الجهاز المستخدم. تساهم هذه المرونة في زيادة اعتماد الخط العربي ضمن أنظمة التشغيل الحديثة، مما يوسع من حضوره في التطبيقات والمواقع الإلكترونية. غير أن هذا التحول لا يخلو من تحديات، إذ يتطلب الحفاظ على جماليات الخط وسط بيئة تتسم بالسرعة والوظيفية.

يدفع تزايد الاعتماد على المحتوى الرقمي إلى تطوير خطوط عربية جديدة تلائم متطلبات القراءة على الشاشات. يتجه المصممون إلى تصميم خطوط ذات وضوح عالٍ، مع المحافظة على التوازن بين الانسيابية والدقة. في هذه المرحلة، تتلاقى المعرفة التقنية بالفهم العميق لقواعد الخط العربي، مما يخلق أنماطًا جديدة تحمل طابعًا معاصرًا دون الإخلال بالهوية الأصلية. تظهر هذه الخطوط في الاستخدامات اليومية، من النصوص التفاعلية إلى العناوين الإخبارية، مما يعكس اتساع نطاق تأثير الرقمنة.

يُبرز هذا التغير العميق علاقة جديدة بين القارئ والنص، حيث لم يعد الخط العربي مجرد وسيلة للكتابة، بل أصبح مكوّنًا من مكونات التصميم التفاعلي. يُعاد تقديم الحرف العربي في فضاءات رقمية مرنة، تُتيح تعديله ودمجه مع العناصر البصرية الأخرى. يعكس هذا التحول ملامح عصر جديد، لا يُلغي فيه الرقمي ملامح الخط التقليدي، بل يُعيد تفسيره بشكل يناسب المتلقي المعاصر. في هذا الإطار، يُشكل تاريخ الكتابة في العالم العربي مرجعًا أساسيًا يُستمد منه الإلهام لصياغة لغة بصرية تُواكب روح العصر.

مبادرات الحفاظ على المخطوطات والوثائق القديمة

تتنامى الجهود الهادفة إلى حماية التراث العربي من الاندثار، خاصةً فيما يتعلق بالمخطوطات والوثائق القديمة التي تشكل جزءًا لا يتجزأ من الذاكرة الثقافية. تُعنى العديد من المراكز البحثية والمؤسسات التراثية بأرشفة هذا الإرث رقميًا، من خلال تصوير المخطوطات بجودة عالية وحفظها في قواعد بيانات متخصصة. يتيح هذا النهج سهولة الوصول إلى المحتوى دون تعريض الوثائق الأصلية للتلف، كما يضمن توثيق التفاصيل الدقيقة للحرف والأسلوب. تنفتح هذه المبادرات على آفاق تعليمية وثقافية، حيث يمكن استخدامها في المناهج الدراسية والبحوث الأكاديمية.

تُسهم تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة النسخ الرقمية، عبر إزالة التشويش وتعزيز وضوح الحروف، مما يُعيد إحياء نصوص طُمست معالمها بفعل الزمن. تُستخدم أيضًا برامج التعرف الضوئي على الحروف لتفريغ محتوى المخطوطات وتحويلها إلى نصوص قابلة للبحث. يتيح هذا التقدم إمكانيات غير مسبوقة في تحليل النصوص القديمة ومقارنتها عبر العصور. تنعكس هذه القدرات في مشاريع توثيق ضخمة تعمل على ربط النصوص القديمة بسياقاتها التاريخية والاجتماعية، مما يعزز من فهم أعمق للبيئة الثقافية التي نشأت فيها.

تُعيد هذه المبادرات التأكيد على أهمية إدماج التراث المكتوب في الحاضر الرقمي، إذ تسمح بتوسيع نطاق تأثيره وتعزيز مكانته في الذاكرة الجمعية. يُستعاد تاريخ الكتابة في العالم العربي ضمن هذا الجهد، ليس بوصفه ماضيًا جامدًا، بل باعتباره جزءًا حيًا من الحاضر الثقافي. تعكس هذه الرؤية طموحًا للحفاظ على الهوية العربية عبر أدوات التكنولوجيا، من دون التخلي عن الأصالة. يُشكل هذا المسار جسراً بين الأجيال، يربط ما كُتب في القرون الماضية بما يُقرأ ويُتداول في العصر الرقمي اليوم.

التوازن بين الحداثة والأصالة في تطوير الكتابة

يتطلب تطوير الخط العربي توازنًا دقيقًا بين المحافظة على خصائصه التاريخية واستجابته لمتطلبات العصر الحديث. يُوظّف المصممون خبراتهم في الخطوط الكلاسيكية مثل النسخ والرقعة والثلث، مع الاستفادة من البرمجيات الحديثة لتوليد خطوط تحمل روح هذه الأنماط. تُطوّر هذه الخطوط لتناسب بيئات الاستخدام المتعددة، من المطبوعات إلى الشاشات، مما يُسهم في توسيع نطاق حضور الخط العربي دون المساس بجوهره. تتيح هذه المرونة الوصول إلى أشكال جديدة تتجاوب مع احتياجات المستخدمين وتُحافظ في الوقت ذاته على السمات الجمالية.

يتداخل في هذه العملية فَهْمٌ دقيقٌ لتاريخ الخط العربي مع وعيٍ بصريٍ حديث، يُمكّن المصممين من تجاوز الثنائيات التقليدية بين الأصالة والحداثة. تُوظف المعرفة التراثية كمصدر إلهام لإعادة صياغة الحروف بأشكال جديدة تناسب سرعة العصر الرقمي. يُعكس هذا النهج في مشاريع تصميم الخطوط المستخدمة في الهواتف الذكية والمنصات التفاعلية، والتي تحتاج إلى خطوط قابلة للقراءة السريعة دون أن تفقد ملامحها الثقافية. يُفضي هذا الدمج إلى إنتاج لغة بصرية تُخاطب جمهوراً متنوعاً دون التنازل عن الهوية.

تُسهم هذه الرؤية في تعزيز مكانة الخط العربي كعنصر حي يتجدد باستمرار، ويُستعاد عبرها تاريخ الكتابة في العالم العربي كمرجع إبداعي، لا مجرد تراث يُحفظ. يُعاد تقديم الخط بأسلوب يحترم أبعاده التاريخية ويتفاعل مع تطورات التصميم المعاصر، مما يفتح المجال أمام مدارس جديدة في الخط الرقمي. يُتيح هذا التفاعل بين الأصالة والتجديد استمرارية ثقافية تسعى للحفاظ على القيم الجمالية، مع الاستجابة لتغيرات المتلقي وبيئات العرض. يتأكد بذلك أن الكتابة ليست مجرد وسيلة نقل للمعنى، بل لغة ثقافية تتنفس بين الماضي والمستقبل.

ما أدوات الكتابة والمواد التي استخدمها العرب عبر العصور، وكيف أثّرت في شكل الحرف؟

بدأ الاعتماد على الحجر والطين والمعادن للنقش، ففرضت الصلابةُ خطوطًا هندسية مختصرة ومسافات واسعة بين العلامات. ثم استُخدم الرق والبردي فالورق، فأتاحت الليونةُ أقلامَ القصب والأحبار النباتية والمعدنية، وسمحت بمدودٍ وانحناءاتٍ أدقّ وتبايناتٍ محسوبة في الضغط والسُمك. وأسهم سنُّ الأقلام وقَصُّها بزوايا بعينها في ولادة شخصيات خطية متمايزة كالنسخ والثلث. وأثّر تلوين الأحبار، وشبكات التسطير، وأدوات الضبط (النقط والشكل) في رفع الدقة القرائية للنص، فانتقل الحرف من صرامة النقش إلى انسيابية المخطوط، ثم تأقلم لاحقًا مع متطلبات الطباعة المعدنية والواجهات الرقمية.

كيف أسهمت النساءُ والورّاقون والنسّاخ في صناعة النص وانتشاره؟

أدّت النسّاخاتُ والنسّاخ دورًا تأسيسيًا في جودة النصوص وتداولها عبر حلقات العلم والأسواق، فصنع الورّاقون سلاسل توريدٍ كاملة: شراء الورق، وتجهيزه، وإقراض الكتب، وبيع النسخ، وإنشاء أوقاف للمطالعة. ورسّخت مهارات التدقيق والمقابلة بين النسخ تقاليدَ نقدٍ نصي مبكر حَدّت من التحريف. وأسهمت دور الضبط والتزيين والتذهيب في جعل الكتاب سلعةً معرفية وجمالية معًا، فارتفعت قيمة امتلاكه وتداوله. ومع الطباعة، انتقلت هذه الخبرات إلى التحرير والتصحيح الطباعي، لتتواصل مهنة صناعة النص في ثوب جديد حافظ على روح الدقّة وخدمة القارئ.

ما فرص الرقمنة المفتوحة اليوم لحفظ التراث الخطي وتعليمه؟

تتيح المنصّات المفتوحة تصوير المخطوطات بدقّة عالية، وأرشفتها بميتاداتا معيارية، وربطها بفهارس قابلة للبحث. وتُحسّن خوارزميات التعرّف الضوئي العربية (OCR) من قابلية النص للاقتباس والتدريس، بينما تمنح خطوط الويب المعيارية ويونيكود حضورًا ثابتًا للحروف عبر الأجهزة. وتوفّر بيئات العرض التفاعلي طبقاتٍ للمقابلة بين النسخ، وتعليقاتٍ تعليمية، ومحاكياتٍ لقلم القصب لفهم نسب الحروف. ويقود ذلك كله إلى ديمقراطية الوصول، وتحديث طرائق تعليم الخط واللغة، وبناء ذاكرة رقمية تُعيد وصل التراث بالحاضر وتفتح مسارات بحثية وتربوية جديدة.

وفي ختام مقالنا، يمكن القول أن مسار الكتابة في العالم العربي الطويل كشف قدرة الحرف على التكيّف دون التفريط بجوهره، فوحّد اللسان، وصان الذاكرة، ووسّع آفاق التعليم والمعرفة المُعلن عنها. ويؤكد التفاعل بين الأدوات والوسائط أن قوة الكتابة تكمن في تحويلها للخبرة الإنسانية إلى نص قابل للحفظ والتداول والجمال. ويبرهن الحاضر الرقمي أن حماية التراث لا تتعارض مع الابتكار، بل تقوم عليه. وبذلك يظل الحرف العربي عنصرًا مُكوِّنًا للهوية ومختبرًا مفتوحًا للتطوير، بينما يستمر أثره في الثقافة والتعليم عبر انتقاله الذكي بين النقوش والمخطوط والطباعة والرقمنة.

تنويه مهم بشأن حقوق المحتوى

جميع الحقوق محفوظة لموقع نَبْض العرب © 2025. يُمنع نسخ هذا المحتوى أو إعادة نشره أو ترجمته أو اقتباس أكثر من 10% منه إلا بإذنٍ خطّي مسبق. لأي استخدام تجاري أو أكاديمي، يُرجى التواصل عبر البريد: info@nabdalarab.com.

ملاحظة: يُسمح بالاقتباس المحدود مع ذكر المصدر ورابط مباشر للمقال الأصلي.