تأثير اللغة العربية على اللغات الإفريقية المجاورة

يمتد التاريخ اللغوي بين العرب والشعوب الإفريقية عبر قرون طويلة من التواصل الحضاري والتبادل الديني والثقافي، مما جعل اللغة العربية أكثر من مجرد لغة وافدة، بل جزءًا أصيلاً من الهوية الثقافية في أجزاء واسعة من القارة الإفريقية. بدأت هذه العلاقة من خلال طرق التجارة الصحراوية، وبلغت أوجها مع انتشار الإسلام، حيث أصبحت العربية لغة الدين والمعرفة والتعليم.

وقد لعبت عوامل متعددة مثل الهجرة، والمراكز التعليمية الإسلامية، والاحتكاك الاجتماعي، دورًا جوهريًا في ترسيخ العربية وتكيّفها داخل السياقات المحلية الإفريقية، ما جعلها لغة حيّة ومؤثرة. وفي هذا المقال، سنستعرض تطوّر العلاقة اللغوية بين العرب والشعوب الإفريقية، مع تسليط الضوء على العوامل التي ساهمت في انتشار العربية وتأثيرها المتبادل مع اللغات الإفريقية، ودورها في تشكيل هوية ثقافية ودينية مشتركة.

محتويات

- 1 تاريخ التفاعل اللغوي بين العرب والشعوب الإفريقية

- 2 انتشار اللغة العربية في مناطق إفريقيا الغربية

- 3 اللغة العربية وتأثيرها على اللغات الإفريقية في شرق القارة

- 4 مفردات عربية في اللغات الإفريقية

- 5 العربية كلغة دينية وثقافية في إفريقيا

- 6 تأثير اللغة العربية على الكتابة والنصوص الإفريقية

- 7 اللغة العربية والهوية الثقافية في إفريقيا

- 8 مستقبل العلاقة اللغوية بين العربية واللغات الإفريقية

- 9 ما دور العلماء الأفارقة في تعزيز مكانة اللغة العربية داخل مجتمعاتهم؟

- 10 كيف ساهمت وسائل الإعلام الحديثة في الحفاظ على اللغة العربية في إفريقيا؟

- 11 ما هي آفاق التعاون العربي الإفريقي في مجال تعزيز اللغة العربية مستقبلًا؟

تاريخ التفاعل اللغوي بين العرب والشعوب الإفريقية

شهدت العلاقات اللغوية بين العرب والشعوب الإفريقية تطورًا تاريخيًا ممتدًا، حيث بدأت مظاهر هذا التفاعل منذ العصور القديمة وقبل بزوغ فجر الإسلام. ساعدت تحركات القوافل التجارية عبر الصحراء الكبرى في خلق جسور تواصل فعالة بين الجزيرة العربية والمناطق الواقعة جنوب الصحراء. لعبت هذه الروابط التجارية دورًا بارزًا في التمهيد للقاءات ثقافية عميقة أثمرت عن تبادل لغوي ملموس. عند مجيء الإسلام، ترسخت هذه العلاقات بشكل أكبر، حيث أصبحت اللغة العربية حاملةً للرسالة الدينية ومفتاحًا لفهم النصوص المقدسة، ما جعلها لغة مركزية في المجتمعات التي اعتنقت الإسلام.

ساهم المسلمون الأوائل في تأسيس روابط دينية ولغوية جديدة، مستغلين شبكات الدعوة والتجارة لنقل اللغة العربية إلى أعماق القارة. استجابت المجتمعات الإفريقية لهذا التأثير تدريجيًا، فبدأت باستخدام العربية في السياقات الدينية أولًا، ثم في التعاملات الاجتماعية والإدارية والتعليمية لاحقًا. دعّمت هذه الديناميكية التفاعل المستمر بين الثقافتين العربية والإفريقية، ووفّرت أرضية خصبة لنمو اللغة العربية في بيئات لغوية متعددة.

تأثرت اللغة العربية أيضًا بلغات الشعوب الإفريقية، مما أنتج لهجات عربية محلية احتفظت بخصائص لغوية مميزة. ساعد هذا الاندماج على تكييف العربية مع الواقع الإفريقي، وفتح الباب لتطور لغوي فريد ساهم في الحفاظ على العربية كلغة حية. واكبت هذه العملية تطورات سياسية واجتماعية واقتصادية ساهمت في تعميق الحضور العربي في القارة، مما مكّن اللغة العربية من أن تكون جزءًا أصيلاً من النسيج الثقافي واللغوي في العديد من المناطق الإفريقية. لهذا، يعكس التاريخ اللغوي بين العرب والشعوب الإفريقية قصة غنية بالتفاعل المستمر، والتبادل المثمر، والاندماج المتناغم، مما يجعل هذه العلاقة واحدة من أبرز مظاهر التداخل الحضاري في التاريخ القديم والحديث.

جذور العلاقة اللغوية بين العرب وسكان إفريقيا جنوب الصحراء

امتدت جذور العلاقة اللغوية بين العرب وسكان إفريقيا جنوب الصحراء عميقًا في التاريخ، حيث بدأت هذه العلاقة من خلال التواصل البشري الذي فرضته طبيعة الجغرافيا والتجارة البينية. سهّلت الطرق الصحراوية القديمة عبور القوافل من شمال إفريقيا إلى جنوبها، مما أتاح للعرب الالتقاء بالشعوب الإفريقية وفتح مجالات التبادل التجاري والثقافي. أسهمت هذه اللقاءات في زرع بذور التفاعل اللغوي، إذ احتاج الجانبان إلى وسيلة مشتركة للتفاهم، فتقدمت العربية شيئًا فشيئًا لتؤدي هذا الدور.

عزز انتشار الإسلام في القرن السابع الميلادي من هذا التفاعل اللغوي، حيث اعتمدت الشعوب الإفريقية على العربية لفهم تعاليم الدين الجديد. تحولت اللغة من مجرد أداة تواصل إلى وسيلة تعليمية وثقافية، مما رسخها في المؤسسات الدينية والتعليمية. لم تقتصر العلاقة على الجانب الديني فقط، بل شملت أيضًا الإدارة والحكم، خاصة في الممالك الإسلامية التي تبنّت العربية كلغة رسمية أو شبه رسمية.

نتج عن هذا الامتداد اللغوي اندماج تدريجي بين اللغة العربية واللغات المحلية، فظهرت مفردات عربية داخل اللغات الإفريقية، كما تأثرت بعض اللهجات العربية بالمفردات والأساليب التعبيرية المحلية. ساعد هذا التداخل على خلق بيئات لغوية مرنة تمزج بين العربية والخصوصيات المحلية. بناءً على ذلك، لم تكن العربية لغة غريبة في إفريقيا جنوب الصحراء، بل أصبحت جزءًا من التجربة الثقافية والمعرفية، بما يعكس عمق العلاقة المتجذرة التي نشأت منذ قرون طويلة واستمرت إلى يومنا هذا.

دور التجارة والهجرة في انتقال اللغة العربية إلى إفريقيا

أدّى نشاط التجارة والهجرة دورًا حاسمًا في ترسيخ الوجود اللغوي العربي داخل القارة الإفريقية. بدأت القوافل العربية بالتوجه نحو إفريقيا منذ أزمنة مبكرة، حاملة معها السلع والأفكار واللغة. ساعد هذا الامتداد التجاري على خلق شبكات تواصل واسعة بين العرب والسكان المحليين، ما مهّد الطريق لاستخدام اللغة العربية كلغة مشتركة في التعاملات اليومية. تحولت الأسواق إلى فضاءات مفتوحة لتبادل الكلمات والمفاهيم، فترسخت العربية تدريجيًا في الوعي اللغوي المحلي.

رافق هذا النشاط التجاري حركات هجرة استوطنت فيها مجموعات عربية مناطق إفريقية مختلفة، خاصة في القرن الهجري الأول وما بعده. استقر العرب في السواحل الشرقية والقرن الإفريقي والسودان وغيرها من المناطق، وأنشؤوا مجتمعات مزجت بين الثقافة العربية والتقاليد الإفريقية. ساهم هذا التمازج في جعل اللغة العربية عنصرًا أساسيًا من الحياة اليومية، حيث استخدمها الناس في التعليم والفقه والعلاقات الاجتماعية.

تحولت العربية تدريجيًا إلى لغة تعبير وهوية في كثير من مناطق إفريقيا، إذ اعتمدها العديد من السكان كلغتهم الأولى أو الثانية. ساعدت عوامل أخرى مثل الزواج المختلط والتعليم الديني على ترسيخ اللغة في الوعي الجمعي، وأصبحت وسيلة للوصول إلى مصادر المعرفة الإسلامية والعلوم الشرعية. نتيجة لذلك، لم تقتصر العربية على كونها لغة وافدة، بل اندمجت في النسيج الثقافي واللغوي الإفريقي، وأثبتت قدرتها على التكيف مع التحولات الاجتماعية والسياسية التي مرت بها القارة على مدى قرون طويلة.

مراكز النفوذ الإسلامي كجسر لنشر العربية

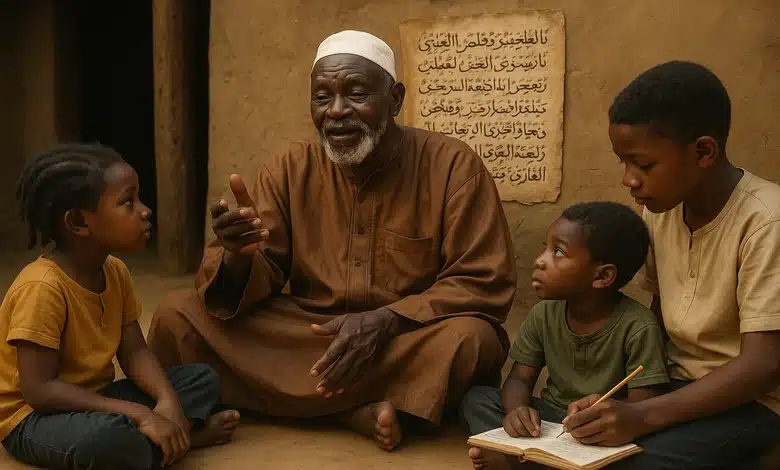

لعبت مراكز النفوذ الإسلامي دورًا جوهريًا في نشر اللغة العربية داخل إفريقيا، حيث تحوّلت المساجد والمدارس القرآنية والزوايا الصوفية إلى نقاط إشعاع ثقافي ولغوي. ساهمت هذه المؤسسات في تعليم اللغة العربية لأعداد كبيرة من السكان المحليين، من خلال دروس حفظ القرآن ودراسة الفقه والتفسير والحديث. مثّل هذا التعليم بوابة لفهم الدين الإسلامي، وبالتالي ازداد الإقبال على تعلم العربية كلغة عبادة وعلم.

نشط العلماء والدعاة في تأسيس خلايا تعليمية في المناطق البعيدة عن المدن الكبرى، مما وسّع نطاق انتشار اللغة. رافق هذا النشاط تأليف كتب دينية باللغة العربية وتداولها في المناطق الإفريقية، وهو ما أسهم في تعزيز مكانة اللغة وتوسيع رقعة استخدامها. أصبحت العربية لغة رئيسية في كثير من الممالك الإسلامية الإفريقية مثل تمبكتو وغانا وكانو، حيث انتشرت المدارس الدينية التي اعتمدت العربية لغة تدريس ومناقشة.

عززت الصوفية هذا الدور من خلال الزوايا التي أنشأها شيوخ الطرق الصوفية، إذ اعتمدوا العربية كلغة مركزية في أورادهم وكتاباتهم، ما جعلها حاضرة بقوة في الحياة الروحية. ارتبطت العربية بالهوية الإسلامية في الوعي الإفريقي، مما أكسبها احترامًا ومكانة رمزية قوية. هكذا أدت مراكز النفوذ الإسلامي وظيفة مزدوجة، إذ عملت على نشر الإسلام وتعليم اللغة العربية، وأسهمت في دمج العربية في الهوية الثقافية للمجتمعات الإفريقية، لتصبح جزءًا لا يتجزأ من منظومتها الفكرية والدينية.

انتشار اللغة العربية في مناطق إفريقيا الغربية

شهدت اللغة العربية انتشارًا واسعًا في مناطق إفريقيا الغربية نتيجة للتداخل العميق بين الثقافة الإسلامية والتقاليد الإفريقية، حيث لعب الدين الإسلامي دورًا محوريًا في هذا الامتداد اللغوي. بدأ التجار والدعاة المسلمون في الوصول إلى هذه المناطق منذ قرون، فعملوا على إدخال العربية كلغة دين وتعليم وتواصل في مختلف مناحي الحياة اليومية. ساعدت طبيعة الطرق التجارية التي ربطت بين شمال إفريقيا وغربها في تسهيل تدفق المفردات والمصطلحات العربية إلى المجتمعات المحلية، مما عزز من حضور العربية في هذه البيئات.

ساهم تزايد عدد المسلمين في غرب إفريقيا في جعل اللغة العربية ضرورية لفهم النصوص الدينية وتعلم الشعائر الإسلامية، مما دفع السكان المحليين إلى اعتمادها بجانب لغاتهم الأصلية. أدت هذه العوامل مجتمعة إلى تحول العربية من لغة دخيلة إلى عنصر لغوي وثقافي أصيل في الهوية الإفريقية الغربية. انتقلت العربية تدريجيًا من الاستخدام الديني البحت إلى مجالات أوسع كالتعليم والكتابة الأدبية والتواصل الرسمي في بعض الفترات التاريخية، خصوصًا خلال فترات الحكم الإسلامي في الممالك الكبرى مثل إمبراطورية مالي وتمبكتو وغيرها.

ورغم تأثير اللغات الأوروبية لاحقًا نتيجة الاستعمار، فإن اللغة العربية حافظت على مكانتها، خاصة في الأوساط الدينية والتعليمية التقليدية. لعب العلماء الأفارقة الذين درسوا في العالم العربي دورًا مهمًا في نقل المعرفة بالعربية إلى بلدانهم، مما عزز من دور اللغة العربية كلغة علم ومعرفة. هكذا، اكتسبت العربية عمقًا تاريخيًا وثقافيًا كبيرًا في غرب إفريقيا، جعلها لغة حية ومؤثرة حتى يومنا هذا.

وصول اللغة العربية إلى مالي والسنغال ونيجيريا

شكّلت القوافل التجارية والدعوية التي عبرت الصحراء الكبرى جسرًا حيويًا لوصول اللغة العربية إلى مالي والسنغال ونيجيريا. ساعد تلاقي الحضارات بين شمال إفريقيا وغربها في انتقال اللغة العربية إلى هذه الدول، خاصة مع اعتناق سكانها الإسلام منذ قرون طويلة. في مالي، استقرت العربية في مدن مثل تمبكتو وجاو، حيث ازدهرت مراكز التعليم الإسلامي وتم تأليف الكتب الدينية والفكرية بالعربية، مما جعلها لغة علم وثقافة رفيعة في تلك المرحلة.

أما في السنغال، فقد تميزت بانتشار واسع للطريقة التيجانية وغيرها من الطرق الصوفية التي اعتمدت اللغة العربية في الطقوس الدينية والصلوات والدروس، مما رسخ العربية كلغة طقسية وتعليمية. ومع الوقت، تبنت بعض الأسر السنغالية استخدام العربية كلغة ثانية، خاصة في الأوساط الدينية. في نيجيريا، كانت الخلافة الإسلامية في سوكوتو أحد أبرز مظاهر ترسيخ اللغة العربية في المجتمع، حيث استخدمت العربية في كتابة المراسلات الرسمية والخطب الدينية والمؤلفات الفقهية، مما جعلها اللغة الأساسية للنخبة العلمية والدينية.

أدى هذا الوجود العميق إلى غرس العربية في بنية التعليم التقليدي، خاصة عبر المدارس القرآنية. ساهم هذا الامتداد في ظهور جيل يتقن العربية إلى جانب لغته الأم، فصار التفاعل بين العربية واللغات المحلية جزءًا من الحياة اليومية. على هذا النحو، لم تصل العربية إلى هذه الدول كعامل خارجي فقط، بل أصبحت مكونًا داخليًا في بنيتها اللغوية والدينية والثقافية.

المدارس القرآنية وتأثيرها على اللغات المحلية

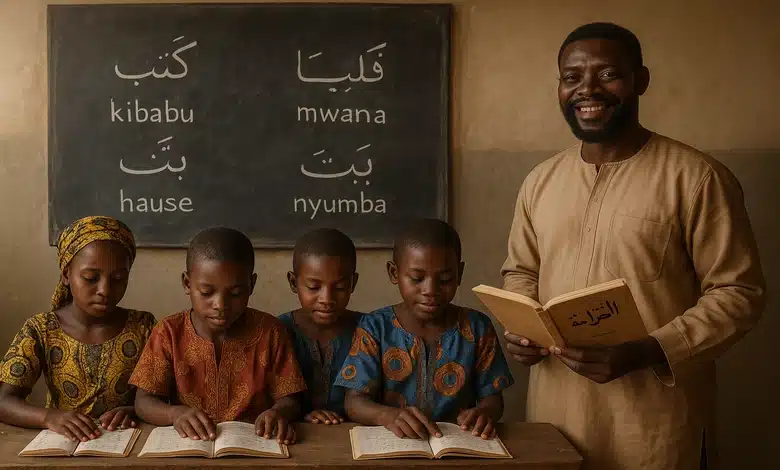

أدت المدارس القرآنية في إفريقيا الغربية دورًا محوريًا في نشر اللغة العربية وتعزيزها، خاصة بين الأطفال والناشئة في القرى والمدن. انطلقت هذه المدارس من الرغبة في تعليم القرآن الكريم، فاعتمدت على أساليب الحفظ والتكرار والنسخ، مما جعل المفردات والتراكيب العربية تترسخ بعمق في أذهان المتعلمين. لم تقتصر تأثيرات هذه المدارس على النطاق الديني فقط، بل امتدت إلى الحقل اللغوي، حيث بدأت العربية بالتسلل إلى أحاديث الناس ومراسلاتهم وحتى أنماط تعبيرهم الثقافية.

خلقت هذه العملية بيئة لغوية مزدوجة، يتعايش فيها العربي مع المحلي، ما ساهم في تداخل اللغة العربية مع اللغات الإفريقية المحلية مثل الهوسا والفولاني واليوروبا. تأثر المتعلمون بلفظ الآيات والمصطلحات الدينية، فبدأوا في استعمالها بشكل يومي حتى أصبحت جزءًا من الذاكرة الجماعية لهذه الشعوب. وبمرور الزمن، ساعدت المدارس القرآنية في إنتاج أجيال من المتحدثين بالعربية بطلاقة متفاوتة، مما وسّع من نطاق استخدامها وأثرها في المجتمع.

زاد هذا التأثير مع استمرار تعليم العربية بجانب القرآن، حيث بات الطلاب يدرسون القواعد والنحو والبلاغة، مما عمق فهمهم للغة وأكسبهم أدوات للتعبير بها في غير السياقات الدينية. كما دفعت هذه المدارس المجتمعات إلى احترام اللغة العربية ومكانتها، فباتت لغة النخبة المثقفة والمرجع في الأمور الدينية، مما عزز من تأثيرها الثقافي والاجتماعي.

الأمثلة البارزة على المفردات العربية في لغة الهوسا والفولاني

أثرت اللغة العربية بعمق في اللغات المحلية لغرب إفريقيا، لا سيما في لغتي الهوسا والفولاني اللتين تُعدان من أكثر اللغات انتشارًا في المنطقة. بدأت عملية التداخل اللغوي منذ انتشار الإسلام ووصول المدارس القرآنية، مما أدى إلى تسرب عدد كبير من المفردات العربية إلى مفردات هاتين اللغتين. تأثرت لغة الهوسا بشكل مباشر بالكلمات الدينية مثل الصلاة والزكاة والصوم، وكذلك بكلمات الحياة اليومية المرتبطة بالدين والتعليم.

تكرر المشهد ذاته في لغة الفولاني، حيث تم تبني العديد من الكلمات المرتبطة بالشعائر والعقائد الإسلامية، ما يدل على التفاعل اللغوي القوي. لم يقتصر الأمر على الكلمات الدينية، بل شمل مفاهيم اجتماعية وتنظيمية وإدارية، مما يعكس امتداد العربية إلى عمق الحياة العامة. استمر هذا التداخل عبر الأجيال، فباتت بعض الكلمات العربية تُستخدم بشكل فطري دون وعي بمصدرها الأصلي، مما يدل على اندماجها الكامل في اللغة الأم.

يعكس هذا التأثير علاقة تاريخية طويلة بين اللغة العربية واللغات الإفريقية، حيث ساهمت الحركة الثقافية والدينية في بناء قاعدة لغوية مشتركة. ومع تطور نظم التعليم التقليدي واستمرار التواصل مع العالم العربي، بقيت المفردات العربية حية في لهجات الهوسا والفولاني، لتشهد على مرحلة تمازج حضاري عميق بين الشعوب.

اللغة العربية وتأثيرها على اللغات الإفريقية في شرق القارة

تُجسد اللغة العربية أحد أهم العوامل الثقافية التي ساهمت في تشكيل الهوية اللغوية للمجتمعات الإفريقية بشرق القارة. تميزت هذه العلاقة بالتفاعل العميق الذي بدأ منذ القرون الأولى للهجرة الإسلامية، حيث انتقل العرب إلى سواحل إفريقيا الشرقية لأغراض دينية وتجارية وعلمية. انتشرت العربية أولًا من خلال الدعوة الإسلامية، حيث اعتمدت الشعوب المحلية على هذه اللغة لفهم القرآن الكريم وأداء الطقوس الدينية، مما جعلها مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالهوية الدينية لهذه المجتمعات.

اعتمد السكان المحليون على اللغة العربية كلغة تواصل أساسية بينهم وبين العرب القادمين، مما ساعد على إدخال عدد كبير من المفردات والتعابير العربية في اللغات المحلية. استمر هذا التأثير بالتوسع ليشمل مجالات الحياة العامة كافة، من الإدارة والتجارة إلى التعليم والفقه. تبنّت بعض المجتمعات الحرف العربي في تدوين لغاتها، مما شكل نقطة تحول في تاريخ الكتابة المحلية وأسهم في توثيق التراث الشفهي وتحويله إلى تراث مكتوب.

أثرى التفاعل بين العرب وسكان شرق إفريقيا الحياة الثقافية واللغوية من خلال حركة الترجمة والتعليم، حيث تُرجمت كتب فقهية وعلمية إلى اللغات الإفريقية، ما سمح للأجيال المتعاقبة بالاطلاع على العلوم الإسلامية واللغة العربية في آن واحد. اندمجت العربية تدريجيًا في النسيج الثقافي والاجتماعي لشعوب المنطقة، حيث أصبحت جزءًا من الحياة اليومية والعلاقات الاجتماعية، ورافقت تحولات كبيرة في بنية اللغة والمفردات.

بالتالي، يتضح أن تأثير اللغة العربية على اللغات الإفريقية في شرق القارة لم يكن سطحيًا أو عابرًا، بل كان تأثيرًا جوهريًا ومترسخًا، ساهم في بناء علاقات ثقافية ولغوية عميقة عبر القرون، ولا يزال صداه قائمًا حتى اليوم في مفردات ولهجات تلك المجتمعات.

كيف أثّرت العربية على اللغة السواحلية؟

جسدت اللغة السواحلية مثالًا بارزًا على التفاعل اللغوي بين العربية واللغات الإفريقية، حيث انبثقت في سياق تاريخي وثقافي غني شهد تلاقحًا لغويًا واسعًا بين العرب وسكان الساحل الشرقي لإفريقيا. تعايش العرب مع الشعوب السواحلية لقرون طويلة، ما جعل اللغة العربية تحتل موقعًا محوريًا في تكوين البنية المعجمية والنحوية للسواحلية. تأثرت السواحلية بدايةً عبر دخول مفردات عربية إلى اللغة، خصوصًا في مجالات الدين والتجارة والتعليم، إذ لعب الإسلام دورًا مركزيًا في تعزيز هذا التداخل اللغوي.

أدى استخدام العربية في المساجد والكتاتيب والمدارس الدينية إلى إدماج آلاف الكلمات العربية في الاستخدام اليومي للسكان المحليين، مما خلق حالة من التداخل المعجمي والثقافي بين اللغتين. كما ظهرت آثار هذا التفاعل في طريقة النطق واشتقاق الكلمات، حيث حافظت الكثير من الكلمات السواحلية ذات الأصل العربي على جرسها الصوتي العربي. تعمق هذا التأثير بمرور الزمن، حتى أصبح من الصعب أحيانًا تمييز الأصل بين الكلمة السواحلية ونظيرتها العربية.

ساهمت الهجرة المستمرة للعرب إلى السواحل الإفريقية واندماجهم في النسيج الاجتماعي المحلي في تكريس العربية بوصفها لغة مرجعية في السواحلية، خصوصًا في الاستخدامات الدينية والرسمية. إضافةً إلى ذلك، لعبت العربية دورًا كبيرًا في تطور اللغة السواحلية من مجرد لهجة محلية إلى لغة إقليمية مشتركة تستوعب ثقافات متعددة، بفضل رصيدها العربي الغني ومكانتها المتزايدة.

يتبين من ذلك أن العلاقة بين العربية والسواحلية تجاوزت حدود التأثير السطحي، لتصل إلى تشكيل عميق في النحو والمعجم والبنية الصوتية، وهو ما يجعل من السواحلية اليوم نموذجًا حيًا على التفاعل الحضاري بين الثقافتين العربية والإفريقية.

تأثير الاتصال البحري بين العرب وسواحل شرق إفريقيا

جسّد الاتصال البحري بين العرب وسكان شرق إفريقيا أحد أبرز قنوات التأثير الثقافي واللغوي التي مهدت لانتشار العربية في تلك المنطقة. وفرت طرق الملاحة القديمة التي تربط الخليج العربي والبحر الأحمر بالساحل الشرقي لإفريقيا بيئة مناسبة لنقل اللغة والثقافة والدين. وصل العرب إلى موانئ مثل مقديشو وزنجبار ولامو عبر قوافل تجارية بحرية منتظمة، ورافقهم التجار والعلماء والدعاة الذين نقلوا معهم اللغة العربية.

ساهمت هذه الرحلات البحرية في إنشاء مستوطنات عربية صغيرة على السواحل، حيث اندمج العرب مع السكان المحليين تدريجيًا. استخدم هؤلاء العرب لغتهم الأم في المعاملات التجارية والتعليمية والدينية، مما جعل العربية تنتشر بسرعة في تلك البيئات الساحلية. أتاح هذا الاندماج للسكان المحليين فرصة تعلم العربية ليس فقط من خلال الدين، بل أيضًا من خلال التعامل اليومي مع المتحدثين بها.

عزز هذا التواصل المستمر من نفوذ اللغة العربية في القطاعات الحيوية، مثل التجارة والتعليم والدين، حيث أصبحت اللغة المرجعية في الوثائق والاتفاقيات والمراسلات. كما أدى هذا الاتصال إلى تلاقح ثقافي واسع، انعكس في المعمار، والعادات الاجتماعية، والفن، والأدب المحلي، وكلها حاملة لمفردات ومفاهيم عربية. امتدت نتائج هذا الاتصال إلى الداخل الإفريقي، حيث حملت القوافل التجارية والثقافية آثار العربية إلى مناطق أبعد من السواحل.

إذًا، يُعد الاتصال البحري عاملًا حاسمًا في إدخال اللغة العربية إلى شرق إفريقيا، حيث لم يكن مجرد وسيلة نقل، بل كان جسرًا حضاريًا مكّن العربية من الانتقال والتجذر في بيئات جديدة، مما خلّف إرثًا لغويًا وثقافيًا لا يزال واضحًا حتى يومنا هذا.

اللغة العربية كلغة دينية وإدارية في المجتمعات الساحلية

أثبتت اللغة العربية حضورها القوي في المجتمعات الساحلية بشرق إفريقيا، ليس فقط كلغة دين، بل أيضًا كلغة إدارة وحكم. ارتبطت العربية منذ البداية بالإسلام، فكانت اللغة التي نزل بها القرآن الكريم، واعتمدها المسلمون في أداء صلواتهم وتعليم أبنائهم مبادئ الدين. نشأت المدارس القرآنية والمساجد التي استخدمت العربية كلغة أساسية في التدريس، مما رسخ وجودها في الحياة اليومية والدينية للسكان المحليين.

اعتمدت السلطات الإسلامية التي ظهرت في المناطق الساحلية، مثل سلطنة زنجبار، على اللغة العربية كلغة رسمية في المعاملات والمراسلات وسجلات القضاء والضرائب. من خلال ذلك، أصبحت العربية أداة للتنظيم الإداري، مما زاد من الإقبال على تعلمها من قبل السكان الذين أرادوا المشاركة في الأنظمة الإدارية والسياسية القائمة. انعكس هذا الواقع في انتشار الوثائق المكتوبة بالعربية في الأرشيفات المحلية، والتي وثّقت العلاقات التجارية والقضائية والدبلوماسية مع الممالك المجاورة.

من جهة أخرى، ساهم ارتباط اللغة العربية بالدين في منحها مكانة رمزية عالية، جعلت منها لغة النخبة الدينية والمتعلمين. استخدم الأئمة والقضاة والعلماء العربية في الخطابة والفتوى وتفسير النصوص، مما رسّخ صورتها كلغة علم وفكر، وليس فقط طقوس. أدت هذه المكانة إلى تناقل اللغة العربية بين الأجيال باعتبارها مكونًا من مكونات الهوية الثقافية والدينية.

يتضح من ذلك أن العربية تجاوزت دورها كلغة وافدة، لتتحول إلى عنصر محوري في حياة المجتمعات الساحلية، حيث أدت وظائف متعددة جمعت بين القداسة الدينية والفعالية الإدارية، وأسهمت في بناء أنظمة اجتماعية وسياسية متكاملة امتد تأثيرها لقرون.

مفردات عربية في اللغات الإفريقية

شهدت اللغات الإفريقية تفاعلاً لغويًا عميقًا مع اللغة العربية، حيث استوعبت العديد من المفردات العربية نتيجة للتواصل التاريخي والديني والثقافي بين العرب والأفارقة. تأثر هذا التفاعل بعدة عوامل، من أبرزها انتشار الإسلام في مناطق واسعة من القارة، واندماج العرب في المجتمعات الإفريقية من خلال التجارة والزواج والتعليم. تبنت لغات مثل السواحلية والهوسا والأمهرية والفولانية آلاف الكلمات العربية، وجرى دمجها في الاستخدام اليومي حتى أصبحت جزءًا من المعجم الأصلي لتلك اللغات.

تميز هذا الاقتراض اللغوي بكونه وظيفيًا ومرتبطًا بالسياقات التي دخلت فيها اللغة العربية إلى القارة، حيث تركزت المفردات المُقترضة في مجالات الدين والإدارة والتجارة والتعليم. انطلقت الكلمات من مراكز علمية ودينية، ثم انتشرت تدريجيًا إلى الاستخدامات العامة، مما ساعد على تطبيعها ضمن البنية اللغوية الإفريقية. تكيفت تلك المفردات صوتيًا ونحويًا مع ألسنة السكان، فتغيّرت أحيانًا طريقة نطقها أو كتابتها لتلائم النظام الصوتي والكتابي المحلي. دعمت هذه الظاهرة أيضًا كتابة بعض اللغات الإفريقية بالحروف العربية، مثل السواحلية والهوسا، مما سهل تدفق المصطلحات العربية إلى المعجم الإفريقي دون مقاومة.

أدى هذا التفاعل إلى نشوء بيئة لغوية هجينة تعكس تشابك التاريخ والثقافة بين العرب والأفارقة. حافظت العديد من الكلمات العربية على معناها الأصلي، بينما اكتسب بعضها دلالات جديدة في السياق الإفريقي. عزز هذا التلاقح اللساني من مكانة اللغة العربية كلغة ذات نفوذ ثقافي وروحي في القارة. شكّل هذا التأثير امتدادًا للعلاقات العميقة بين الجانبين، وأسهم في إثراء التعبير اللغوي داخل المجتمعات الإفريقية، مؤكدًا أن اللغة كانت ولا تزال جسرًا قويًا للتبادل الحضاري.

أكثر الكلمات العربية انتشارًا في اللغات المحلية

انتشرت الكلمات العربية في اللغات الإفريقية المحلية بشكل ملحوظ، مدفوعة بقوة الدين الإسلامي الذي مثّل الوسيط الأكبر بين العرب وسكان إفريقيا. ساعد انتشار الإسلام في تسهيل تبني المصطلحات العربية، خاصة في المجالات التي تمس حياة الأفراد اليومية. استخدمت المجتمعات الإفريقية العديد من هذه الكلمات في الطقوس الدينية، والمعاملات التجارية، والأنشطة الإدارية، حتى أصبحت مألوفة ومتجذرة في النطق المحلي.

هيمنت المصطلحات الدينية على رأس الكلمات المستعارة، مثل مفردات تتعلق بالصلاة، والعبادة، والصيام، والوضوء. كذلك، برزت كلمات ترتبط بالتعاملات اليومية، مثل البيع والشراء، والنظام القضائي، والعلاقات الاجتماعية، مما يبيّن أن التفاعل بين الثقافتين لم يكن محصورًا في إطار الدين فقط. لم تقتصر هذه الظاهرة على لغة واحدة، بل ظهرت في عدة لغات مثل الهوسا والفولانية والتشاديّة والسواحلية، حيث استخدمت مفردات عربية في سياقات محلية، أحيانًا بنفس المعنى الأصلي وأحيانًا بمعانٍ جديدة.

ساهم هذا الانتشار في بناء نوع من الوحدة المعجمية غير الرسمية بين المجتمعات التي تتحدث لغات مختلفة ولكنها تتشارك في جزء كبير من المفردات ذات الأصل العربي. أظهرت الدراسات الميدانية أن هذه الكلمات لم تعد تُعتبر دخيلة، بل أصبحت طبيعية تمامًا في الخطاب اليومي لتلك المجتمعات. كشف هذا التغلغل المعجمي عن أن اللغة العربية تركت بصمة واضحة على الثقافة الإفريقية، ليس فقط من خلال الدين، بل عبر مجالات الحياة كافة. رسّخ هذا الاستخدام المستمر للمفردات العربية علاقات حضارية طويلة الأمد بين العرب والأفارقة، عكستها اللغة بشكل صادق وعفوي.

تأثير المفاهيم الإسلامية على معجم اللغات الإفريقية

أثر الإسلام بعمق في تكوين المعجم اللغوي لعدد كبير من اللغات الإفريقية، حيث فرض وجوده ليس فقط على مستوى الكلمات، بل على مستوى المفاهيم والمصطلحات الثقافية والدينية. انطلقت المفاهيم الإسلامية إلى داخل المجتمعات الإفريقية مع دخول الإسلام إليها منذ القرون الأولى، وترافق ذلك مع انتشار واسع لمفردات مستوحاة من الشريعة الإسلامية والتقاليد الدينية.

تجسدت هذه المفاهيم في الكلمات التي تعبر عن العبادات، والطقوس، والمفاهيم الأخلاقية مثل الصدق، والأمانة، والطهارة، وغيرها. انتقل أثر الإسلام أيضًا إلى مفردات تنظم العلاقات الاجتماعية، مثل مفاهيم الزواج، والميراث، والعدل، والمسؤولية، مما جعل المفردات الإسلامية حاضرة في الحياة اليومية والتشريعية للعديد من المجتمعات الإفريقية. واكبت هذه الظاهرة أيضًا تعليم اللغة العربية في المدارس القرآنية، مما رسّخ حضور المفاهيم الإسلامية في عقول الأفراد ولغتهم.

أدى هذا الامتزاج إلى تحول المعجم المحلي إلى مرآة تعكس القيم الإسلامية، حيث بات من الصعب أحيانًا التمييز بين المفردة الدينية والمفردة الثقافية، نظراً لاندماجهما الكامل. عبّرت اللغة في تلك السياقات عن منظومة قيمية إسلامية متجذرة، وأسهمت في توحيد الهوية الثقافية بين مجتمعات متعددة اللغات لكنها متقاربة في المرجعية الدينية. شكّل هذا التأثير بُعدًا عميقًا في فهم الدور الذي لعبته اللغة في نشر القيم الإسلامية، ومدى فاعلية المفردة العربية في تمثيل تلك القيم بلغة مفهومة ومستوعبة في السياق الإفريقي.

دراسة مقارنة بين المفردات العربية والمقابلة لها في لغات مثل الهوسا والأمهرية والسواحلية

أظهرت الدراسات اللغوية المقارنة بين العربية وبعض اللغات الإفريقية مثل الهوسا والأمهرية والسواحلية تشابهات واضحة في عدد كبير من المفردات، مما يعكس مدى التأثير العربي فيها. اعتمدت هذه الدراسات على تحليل السياقات التي تُستخدم فيها الكلمات، ومقارنتها من حيث الأصل والدلالة الصوتية والمعنوية، وأظهرت نتائج دقيقة توضح أن الكلمات العربية تم تبنيها ليس فقط شكليًا، بل وظيفيًا أيضًا.

احتفظت لغة الهوسا على سبيل المثال بالعديد من الكلمات ذات الأصل العربي، مع بعض التعديلات الصوتية التي تتناسب مع نظامها الفونولوجي. استخدمت الأمهرية كلمات عربية مرتبطة بالديانة الإسلامية، رغم كونها لغة لمجتمع غالب عليه المسيحية، ما يؤكد التأثير التجاري والثقافي إلى جانب الديني. أما السواحلية، فتميزت بانفتاحها الكبير على اللغة العربية نتيجة التاريخ البحري والتجاري بين العرب وسكان الساحل الشرقي لإفريقيا، مما جعل المفردات العربية تشكل نسبة ملحوظة من معجمها.

أوضحت المقارنة أن المفردة العربية تأخذ دلالة جديدة في بعض السياقات المحلية، حيث يُعاد توظيفها في خطاب مختلف، مما يضيف لها بعدًا ثقافيًا خاصًا بالمجتمع الإفريقي. أكدت نتائج التحليل أن المفردات العربية لا تزال حية ومستخدمة بشكل يومي، ما يدل على عمق العلاقة التاريخية واللغوية التي تجمع بين هذه اللغات. عكست هذه المقارنة التداخل الثقافي والحضاري بين العرب والأفارقة، وأثبتت أن اللغة ليست فقط وسيلة للتواصل، بل حافظة للذاكرة المشتركة بين الشعوب.

العربية كلغة دينية وثقافية في إفريقيا

تُعدّ اللغة العربية من أبرز اللغات التي رسخت وجودها في القارة الإفريقية، ليس فقط باعتبارها لغة دين، بل كلغة ثقافية وتاريخية أثّرت بعمق في تشكيل الهوية الثقافية لكثير من الشعوب. ساهم انتشار الإسلام منذ القرن السابع الميلادي في نقل العربية من شبه الجزيرة العربية إلى أرجاء واسعة من إفريقيا، فبدأت القبائل والسكان المحليون بتعلمها واستخدامها في شؤونهم الدينية واليومية. تعزز حضور اللغة العربية في إفريقيا عبر التجارة، حيث استخدمها التجار المسلمون في المعاملات، مما ساهم في ترسيخها كلغة تفاهم مشترك بين شعوب متعددة اللغات.

ساهمت النُخب الدينية والعلماء المسلمون في نشر العربية من خلال تعليمها في المساجد والزوايا، كما أُدرجت في نظم التعليم التقليدي. تحولت العربية إلى رمز للهوية الإسلامية، وتبناها الناس كلغة للعلم والمعرفة والارتباط بالدين، مما زاد من قيمتها الثقافية في المجتمعات الإفريقية. تميزت مناطق غرب إفريقيا وشرقها بحضور قوي للغة العربية في النظم التعليمية الدينية، كما أن العديد من الممالك الإسلامية مثل إمبراطورية مالي وسلطنة كانم-بورنو استخدمتها كلغة رسمية في الدواوين والمراسلات.

تأثرت اللغات المحلية بالعربية، فتسللت مفرداتها إلى عدد كبير من اللغات الإفريقية مثل السواحيلية والهوسا والفولانية. في الوقت ذاته، حافظت اللغة العربية على طابعها الديني، مما جعلها تحتل مكانة خاصة لدى المسلمين في إفريقيا، حيث استخدمت لكتابة المؤلفات الدينية وتفسير النصوص المقدسة. اليوم، لا تزال العربية تحتفظ بدورها الهوياتي والروحي والثقافي في كثير من دول القارة، رغم تحديات التعدد اللغوي والهيمنة الاستعمارية السابقة. واختتمت هذه المسيرة بأن أصبحت العربية جسراً يربط بين المجتمعات الإفريقية والعالم الإسلامي الأوسع، مما عزز من وحدة الشعوب تحت مظلة حضارية وثقافية واحدة.

دور الإسلام في ترسيخ العربية كلغة مقدسة

لعب الإسلام دورًا حيويًا ومحوريًا في ترسيخ اللغة العربية كلغة مقدسة في المجتمعات الإفريقية. بدأ هذا التأثير مع انتشار الدعوة الإسلامية، حيث ارتبط فهم الدين بمقدرة المسلم على قراءة وفهم القرآن الكريم، وهو ما جعل تعلم العربية ضرورة دينية. دفع هذا الارتباط الوثيق بين العربية والنصوص الدينية الأفراد إلى تقديس اللغة باعتبارها لغة الوحي الإلهي، مما أضفى عليها بعدًا روحانيًا خاصًا. ترسخ هذا التصور لدى المسلمين في إفريقيا، فصار تعلم العربية يُعد تقربًا إلى الله ووسيلة لفهم دينه.

كرّس علماء الدين هذا المفهوم من خلال التفسير والتعليم، حيث دأبوا على تعليم العربية جنبًا إلى جنب مع تعليم الفقه والعقيدة. وفّر هذا النهج بيئة تجعل اللغة ليست فقط وسيلة تواصل، بل وسيلة عبادة. انتشر هذا التأثير في أوساط القبائل والسكان، فصار من الشائع أن تُدرَّس العربية في الكتاتيب والمساجد كمدخل لفهم الدين، مما عمّق من قدسيتها. انعكست هذه القداسة على التعامل معها، فحرص الناس على قراءة القرآن بالعربية دون ترجمة في كثير من الأحيان، رغم عدم فهمهم الكامل للنص، تأكيدًا على احترام النص المقدس بلغته الأصلية.

ساهم هذا التقديس أيضًا في مقاومة الاستعمار الثقافي الذي حاول فرض لغات أجنبية، حيث تمسكت المجتمعات الإسلامية بالعربية كلغة مرتبطة بدينها وهويتها. أضحت العربية في هذا السياق ليست مجرد أداة تواصل بل مكونًا من مكونات الإيمان، ما جعل الحفاظ عليها جزءًا من الحفاظ على العقيدة. ويتضح أن الإسلام لم يقتصر على نشر العربية في إفريقيا، بل أسهم في ترسيخها في النفوس كلغة مقدسة ترتبط بالمقدسات، وتُمارس من خلالها العبادات، وتُفهم بها الأحكام، مما أعطى للغة عمقًا لا يضاهيه أي بعد لغوي آخر.

اللغة العربية في الخُطب، والدعاء، والنصوص الدينية

حافظت اللغة العربية على مكانتها المركزية في الخُطب، والدعاء، والنصوص الدينية في المجتمعات الإسلامية الإفريقية عبر القرون. اعتمد الأئمة والدعاة على العربية كلغة أساسية في إلقاء الخطب داخل المساجد، حيث بدأوا عادةً بآيات من القرآن الكريم أو بالأحاديث النبوية، ما أعطى للخطبة بعدًا شرعيًا وروحيًا. دفع هذا الاستخدام المتكرر للعربية في المناسبات الدينية إلى تكوين ألفة عميقة بين اللغة والجمهور، حتى وإن لم يفهم البعض كل المفردات، فإن إيقاع اللغة وأسلوبها ظل يحمل قدسية خاصة.

مارس المسلمون الدعاء بالعربية في صلواتهم ومناسباتهم الدينية، وفضّلوا الالتزام بالأدعية المأثورة بلغتها الأصلية، معتبرين أن ذلك يعزز من استجابة الدعاء ويقوي الصلة بالله. شجع العلماء والفقهاء هذا التوجه، وأكدوا أن الدعاء بالعربية أفضلية دينية، خاصة عندما يتعلق الأمر بنصوص مأثورة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نتيجة لذلك، توارثت الأجيال استخدام الأدعية العربية، سواء في الأوقات العادية أو خلال الأزمات والاحتفالات الدينية، مما أسهم في ترسيخ مكانتها.

ارتبطت أيضًا النصوص الدينية بالعربية بشكل وثيق، فلم تترجم معظم كتب الفقه والتفسير والتجويد إلا نادرًا، وظل الاعتماد الأكبر على قراءتها وفهمها باللغة الأصلية. جعل هذا الواقع من العربية مفتاحًا لفهم الدين، وبالتالي دافعًا لتعلمها وإتقانها. وعلى الرغم من وجود ترجمات حديثة لبعض النصوص، فإن العربية ظلت هي المصدر الأساسي للمعرفة الدينية. ويمكن القول إن ارتباط العربية بالخطبة والدعاء والنصوص الدينية منحها وظيفة شعائرية وروحية متواصلة، ما جعلها أكثر من مجرد لغة، بل وسيلة للاتصال بالخالق ومصدرًا للإلهام الديني والروحي.

المدارس القرآنية والمؤسسات التعليمية العربية

ساهمت المدارس القرآنية والمؤسسات التعليمية العربية في إفريقيا بشكل فعّال في حفظ اللغة العربية ونقلها من جيل إلى آخر. ركزت هذه المؤسسات، منذ عصور مبكرة، على تعليم القرآن الكريم حفظًا وتجويدًا، ما تطلب تعلم أساسيات العربية، من نحو وصرف وبلاغة. مثّلت هذه المدارس البيئة التعليمية الأولى التي يتلقى فيها الطفل المسلم تعليمه الديني، حيث يبدأ بالتلقين، ثم يشرع في التلاوة، ثم الفهم والتفسير، مما أتاح للغة العربية أن تتغلغل في البنية التعليمية والمجتمعية.

نشر المعلمون والعلماء هذه المؤسسات في القرى والمدن، وربطوا التعليم بتعاليم الدين، فصار تعلم العربية مقدمة ضرورية لفهم الشرع وممارسة العبادات بشكل صحيح. امتدت هذه المدارس إلى مناطق واسعة، من السنغال ونيجيريا في الغرب، إلى السودان وإثيوبيا في الشرق، وتطورت بمرور الزمن لتشمل علومًا دينية متعددة. اعتمدت المناهج على الكتب التراثية المكتوبة بالعربية، مما حفّز الطلاب على تعلم القراءة والكتابة بها، وتعاملوا معها كلغة علم وعقيدة في آن واحد.

دعّمت الحكومات الإسلامية والمحلية هذه المؤسسات، واعتبرتها أداة لبناء الهوية الإسلامية ومواجهة التأثيرات الغربية، خصوصًا خلال فترات الاستعمار الأوروبي. كما ساهم الخريجون من هذه المدارس في نشر التعليم بالعربية من خلال تأسيس مدارس جديدة، أو العمل في المساجد كأئمة وخطباء، ما ساعد على توسيع دائرة انتشار اللغة. ويتبين أن المدارس القرآنية والمؤسسات التعليمية لم تلعب فقط دورًا في الحفاظ على اللغة العربية، بل ساهمت في تطويرها واستمرارها كلغة حية داخل المجتمعات الإفريقية، من خلال التعليم، والتلقين، والتطبيق الديني اليومي.

تأثير اللغة العربية على الكتابة والنصوص الإفريقية

ساهمت اللغة العربية في تشكيل ملامح المشهد الكتابي والثقافي في إفريقيا منذ قرون طويلة، إذ ارتبط دخولها المبكر بانتشار الإسلام عبر الطرق التجارية والدعوية. دعمت اللغة العربية تطور الكتابة في المجتمعات الإفريقية من خلال توفير نظام لغوي مكتمل يمكن استخدامه لتوثيق المعارف الدينية، والمعاملات التجارية، والمسائل الاجتماعية. اعتمدت المؤسسات التعليمية التقليدية، كالكتاتيب والمدارس القرآنية، على العربية في تلقين العلوم الدينية، مما مكّن العديد من الأفارقة من إتقان القراءة والكتابة بها.

أثّرت اللغة العربية في بنية اللغات المحلية من خلال التفاعل الثقافي واللغوي المستمر، حيث استوعبت لغات عديدة مفردات ومفاهيم عربية بشكل واسع. ساعد هذا التأثير في إثراء تلك اللغات وإمدادها بمصطلحات دينية وإدارية جديدة. امتدت نتائج هذا التداخل إلى النصوص المكتوبة، حيث شُوهدت تأثيرات عربية واضحة في أسلوب الكتابة والنحو والصرف داخل لغات مثل الهوسا والسواحلية والفولانية.

عززت اللغة العربية من مكانة الكتابة في المجتمعات الشفوية، فمكّنت من توثيق المعرفة ونقلها عبر الأجيال، وساهمت في نشوء تقاليد أدبية متنوعة تمزج بين الروح الإفريقية والتقنيات البلاغية العربية. استُخدمت العربية كذلك كلغة تدوين للمراسلات والعهود والعقود، مما زاد من حضورها الرسمي والثقافي في الممالك الإفريقية. حافظت اللغة العربية على مكانتها حتى يومنا هذا، حيث لا تزال تُستخدم في مجالات التعليم، والدين، والبحث الأكاديمي، ما يجعلها أحد أهم محركات الاستمرارية الثقافية في إفريقيا.

اعتماد الحرف العربي في كتابة بعض اللغات الإفريقية

اتجهت العديد من الشعوب الإفريقية إلى اعتماد الحرف العربي في كتابة لغاتهم المحلية، وذلك نتيجة لتغلغل الإسلام في حياتهم اليومية وانتشاره منذ القرون الوسطى. استخدم الكتّاب هذا الحرف لسهولة تعلّمه عبر التعليم الديني، ولاعتيادهم عليه في كتابة النصوص القرآنية. اعتمدت لغات كالهوسا، والفولانية، والسواحلية، والكانوري على الحرف العربي لكتابة نصوصها، ما أدى إلى تطوير أنظمة هجائية خاصة بكل لغة تتماشى مع أصواتها الفريدة.

ساهم هذا الاعتماد في توسيع نطاق استخدام اللغة المكتوبة في المجتمعات التي كانت تعتمد أساسًا على المشافهة، مما أتاح توثيق المعارف التقليدية والدينية والعلوم المحلية. أدّى استخدام الحرف العربي إلى توحيد آليات التدوين في مناطق شاسعة، وسهّل التواصل بين الجماعات المختلفة. كما ساعد في ترسيخ الهوية الإسلامية لدى تلك المجتمعات، وربطها ثقافيًا بالعالم العربي والإسلامي.

علاوة على ذلك، مكّن الحرف العربي من تسجيل مرويات التاريخ المحلي، والأنساب، والمعتقدات، مما جعله أداة قوية للحفاظ على التراث غير المكتوب سابقًا. استُخدم الحرف العربي كذلك في الوثائق الإدارية والاتفاقيات التجارية، مما منحه بعدًا عمليًا يفوق الاستخدام الديني. واصل هذا الحرف أداء دوره حتى في ظل محاولات الاستعمار فرض الحرف اللاتيني، حيث احتفظ بمكانته في العديد من المؤسسات الدينية والتعليمية التقليدية.

تطور “العَجَمي” واستخدامه في الوثائق التقليدية

برز نظام “العجمي” كوسيلة فعالة لتدوين اللغات الإفريقية باستخدام الحروف العربية، حيث ظهر في العديد من مناطق غرب وشرق إفريقيا منذ القرون الوسطى. اعتمد الكتّاب هذا النظام لتوثيق المعارف الدينية، والنصوص الأدبية، والتقاليد الشفهية، مما جعله أداة مثالية لدمج الثقافة الإسلامية بالموروث الإفريقي. تميز “العجمي” بتطويعه للحرف العربي كي يعبر عن أصوات غير موجودة في اللغة العربية الأصلية، مما أدى إلى ابتكار رموز جديدة أو تعديلات على الحروف القائمة.

ساهم هذا التطور في جعل الكتابة أكثر تعبيرًا عن الخصوصيات اللغوية المحلية، وبالتالي أكثر قدرة على الحفاظ على الهويات الثقافية. أدّى استخدام “العجمي” في توثيق وثائق تقليدية، مثل عقود الزواج، والاتفاقيات التجارية، والفتاوى المحلية، إلى تعزيز قيمته بوصفه نظامًا موثقًا ومعترفًا به اجتماعيًا. واصل هذا النظام تطوره عبر الأجيال، حيث نقل المعارف الدينية والمدنية إلى فئات لا تجيد اللغة العربية الكلاسيكية.

عززت المدارس القرآنية التقليدية من انتشار “العجمي”، إذ وفّرت بيئة تعليمية تدمج بين اللغة المحلية والحرف العربي. مكّن هذا التكامل بين الدين والثقافة من تحويل “العجمي” إلى رمز للهوية الدينية والثقافية في آنٍ واحد. قاوم هذا النظام محاولات طمسه خلال الحقبة الاستعمارية، واستمر في أداء وظيفته الثقافية والاجتماعية في المجتمعات الإفريقية.

أهمية المخطوطات المكتوبة بالعربية في التراث الإفريقي

احتلت المخطوطات العربية مكانة بارزة في صلب التراث الإفريقي، إذ شكّلت سجلات موثقة للعلوم، والدين، والسياسة، والأدب. توزعت هذه المخطوطات في مدن عريقة كمثل تمبكتو، وكانو، وفاس، وجينيه، حيث أسس العلماء مكتبات كبيرة تحفظ إرثًا معرفيًا ثريًا. تناولت هذه الوثائق موضوعات متعددة، منها التفسير، والحديث، والفقه، وعلوم الفلك، والتاريخ، ما يدل على عمق الإنتاج الفكري المرتبط باللغة العربية في إفريقيا.

وثّقت المخطوطات العلاقات بين الممالك، وسجّلت الأحداث الكبرى، واحتوت على مراسلات رسمية بين السلاطين والحكام، مما جعلها مصادر تاريخية لا تُقدّر بثمن. أظهرت هذه الوثائق مدى تداخل الثقافة الإسلامية مع البنية الاجتماعية والسياسية الإفريقية، كما عكست مدى تطور التعليم ومكانة العلماء في المجتمعات الإفريقية.

ساهمت هذه المخطوطات في الحفاظ على اللغة العربية كلغة علم في إفريقيا، وأثبتت أن التعليم الديني لم يكن معزولًا عن بقية المعارف، بل كان مندمجًا في نسيج الحياة اليومية. امتد أثر هذه الوثائق إلى العصر الحديث، حيث أصبحت موضوعًا للبحث الأكاديمي والرقمنة والترميم، ما يدل على الاعتراف العالمي بأهميتها.

اللغة العربية والهوية الثقافية في إفريقيا

تُشكّل اللغة العربية جزءًا لا يتجزأ من ملامح الهوية الثقافية في إفريقيا، إذ ساهمت منذ القرون الأولى في نقل المعارف، وترسيخ القيم، وربط المجتمعات الإفريقية بجذورها الإسلامية والعربية. لعبت الهجرات العربية، والتجارة عبر الصحراء الكبرى، والدعوة الإسلامية دورًا كبيرًا في انتشار العربية كلغة دين وثقافة في مناطق واسعة من إفريقيا، لا سيما في شمالها وشرقها وغربها. حافظت الشعوب الإفريقية على هذه اللغة بوصفها وعاءً للثقافة والدين، واستمرّت في استخدامها في المؤسسات الدينية، والتعليم التقليدي، وكتابة الأدب المحلي.

ساهم استخدام العربية في الحياة اليومية وفي المراسلات الرسمية لبعض الدول في ترسيخها كرمز ثقافي يعكس هوية الأمة، ويُعزّز ارتباط الشعوب الإفريقية بتاريخها الإسلامي. شكّلت هذه اللغة عنصرًا جامعًا للهوية المشتركة بين القبائل والمجتمعات المتنوعة، وأسهمت في إذابة الفوارق الثقافية واللغوية داخل القارة. قاومت المجتمعات الإفريقية محاولات طمس العربية خلال فترات الاستعمار الأوروبي، إذ تمسّكت بها كأداة للحفاظ على الدين والتراث، مما جعلها رمزًا من رموز التحدي الثقافي والاستقلال المعنوي.

رغم التحديات المعاصرة التي تواجه العربية في إفريقيا، مثل تراجع استخدامها في التعليم الرسمي أو مزاحمتها من قبل اللغات الاستعمارية كالفرنسية والإنجليزية، إلا أن حضورها ما زال قويًا في النسيج الثقافي والديني. تؤدي اللغة العربية دورًا مزدوجًا في الوقت الحاضر، فهي من جهة وسيلة للحفاظ على التراث الإسلامي والثقافي، ومن جهة أخرى تمثل أداة للتواصل والتفاعل الحضاري بين الشعوب الإفريقية والعالم العربي. تعكس هذه الأهمية المتجذّرة مكانة اللغة العربية كأحد ركائز الهوية الإفريقية الإسلامية، التي لا تزال حاضرة رغم التحولات المعاصرة.

العربية كأداة للتواصل الثقافي والديني

تمكّنت اللغة العربية من أن تكون جسرًا حضاريًا فاعلًا في تعزيز التواصل الثقافي والديني بين مختلف الشعوب الإفريقية، إذ أدّت دورًا كبيرًا في نقل المفاهيم الدينية وتعزيز وحدة الشعور الإسلامي. وفّرت العربية وسيلة موحدة لفهم النصوص الشرعية، وساهمت في تكوين أفق ثقافي مشترك بين الشعوب التي تتحدث لغات ولهجات متعددة. استخدمت المدارس القرآنية والكتاتيب العربية كلغة أساسية لتعليم العلوم الدينية، مما سمح بترسيخ مفاهيم مشتركة وتوحيد المرجعيات الثقافية والدينية في مختلف أقاليم إفريقيا.

عززت العربية حضورها من خلال العلاقة المتينة التي تربطها بالإسلام، حيث بات تعلمها ضرورة دينية لدى الكثير من الشعوب الإفريقية التي ارتبطت ديانتها بالمصادر الإسلامية المكتوبة بالعربية. لم تقتصر وظيفتها على التعليم الديني فحسب، بل امتدت لتكون وسيلة للتواصل بين علماء الدين، والشعراء، والمفكرين الذين استخدموها للتعبير عن أفكارهم، وتبادل المعرفة، وبناء شبكات فكرية عبر الحدود الجغرافية والعرقية.

وفّرت اللغة العربية فضاءً للتفاهم الثقافي والديني، وسمحت بقيام تقاليد فكرية موحدة تتخطى حدود القبائل والدول. سهلت نقل التراث الإسلامي من المشرق إلى إفريقيا، وأسهمت في ربط المسلم الإفريقي بعالمه الإسلامي الأوسع. ما زالت اللغة العربية تحتفظ بمكانتها في هذا الدور، وتُعدّ اليوم رمزًا للتواصل الديني والثقافي الذي حافظ على ثباته رغم تغير الظروف، مما يجعلها من أقوى أدوات الوحدة الروحية والفكرية في القارة الإفريقية.

علاقة اللغة بالهوية الإسلامية لدى بعض الشعوب الإفريقية

ترتبط اللغة العربية ارتباطًا وثيقًا بالهوية الإسلامية لدى العديد من الشعوب الإفريقية، حيث اعتُبرت منذ القدم لغة القرآن والعبادة، ما منحها مكانة دينية خاصة. اعتمدت هذه الشعوب على العربية في أداء صلواتها وتلاوة قرآنها، وتعلم أحكام دينها، مما جعلها جزءًا لا يتجزأ من ممارساتها اليومية وهويتها الدينية. شكّل هذا الارتباط بين اللغة والدين محورًا أساسيًا في تكوين الهوية الإسلامية، حيث رأت الشعوب الإفريقية أن الحفاظ على العربية هو جزء من الحفاظ على إسلامها.

انتقلت المفاهيم الإسلامية إلى إفريقيا عبر العربية، فكانت الوسيلة الوحيدة لفهم النصوص الأصلية والرجوع إلى المصادر الإسلامية الأولى. لعبت المدارس القرآنية والزوايا الصوفية دورًا في تعميق هذا الارتباط، حيث استخدمت العربية في تدريس الفقه والتفسير والعقيدة، مما جعلها لغة النخبة الدينية والثقافية. بمرور الوقت، تطور هذا الدور ليشمل عامة الناس، إذ أصبحت العربية لغة رمزية تُعبّر عن الانتماء إلى الدين الإسلامي، وتُميّز المسلم عن غيره ثقافيًا ودينيًا.

رغم أن العديد من هذه الشعوب تتحدث لغات محلية أخرى، إلا أن العربية بقيت حاضرة في الطقوس والمناسبات الدينية، وأصبحت وسيلة للتعبير عن الهوية الإسلامية المتأصلة في النفوس. لا يزال تعلم اللغة العربية في هذه المجتمعات يُعدّ وسيلة للارتقاء الديني والاجتماعي، مما يعكس استمرار الدور الذي تلعبه في تشكيل وبلورة هوية المسلمين في إفريقيا. هكذا تُبيّن العلاقة بين العربية والهوية الإسلامية قوة الترابط بين اللغة والدين، ومدى تأثير هذا الترابط في تشكيل الذات الجماعية.

تأثير اللغة العربية على الأسماء والعادات الاجتماعية

ترك استخدام اللغة العربية أثرًا عميقًا على النسيج الاجتماعي في العديد من المجتمعات الإفريقية، حيث انعكس هذا التأثير بوضوح على أنظمة التسمية والتقاليد اليومية. اختارت كثير من العائلات الإفريقية أسماءً عربية ذات دلالات دينية وثقافية، تعبيرًا عن انتمائها الإسلامي، فتكررت أسماء مثل “محمد” و”خديجة” و”ياسين” في شتى أنحاء القارة. لم يكن هذا التبنّي محصورًا بالنخب، بل شمل الطبقات العامة، وأصبح جزءًا من الهوية الدينية والاجتماعية للفرد داخل مجتمعه.

تجاوز التأثير الجانب الاسمي ليصل إلى الطقوس الاجتماعية والعادات اليومية، حيث استُخدمت التحيات العربية والمصطلحات الإسلامية في المحادثات، ما أضفى طابعًا خاصًا على التفاعل الاجتماعي. أصبحت عبارات مثل “السلام عليكم” و”الحمد لله” و”إن شاء الله” جزءًا من الحوار اليومي، تعبيرًا عن القيم الدينية والأدب الاجتماعي الذي استُمد من التراث العربي الإسلامي. تسربت هذه العبارات إلى لغات محلية عديدة، مما يدل على عمق التفاعل بين العربية والثقافات الإفريقية المحلية.

ساهم هذا التداخل اللغوي في تعزيز الإحساس بالانتماء إلى أمة إسلامية أوسع، تتحدث لغة واحدة في عباداتها وتتشارك رموزًا لغوية موحّدة في حياتها اليومية. رغم تعدد الأعراق واللغات، شكّلت العربية عامل توحيد ثقافي بين المجتمعات، ورسّخت أنماطًا من السلوك الجماعي المستوحى من القيم الإسلامية. تكشف هذه التأثيرات المستمرة حجم الحضور العربي في الحياة الاجتماعية الإفريقية، وتُبرز مدى اندماج اللغة في تفاصيل الهوية الشخصية والجماعية، بما يجعلها أكثر من وسيلة تواصل، بل عنصرًا حيًا من عناصر الحياة اليومية.

مستقبل العلاقة اللغوية بين العربية واللغات الإفريقية

تتجه العلاقة اللغوية بين اللغة العربية واللغات الإفريقية نحو مسار متجدد يعكس التحولات الثقافية والسياسية في القارة الإفريقية. تمتد الجذور التاريخية لهذه العلاقة إلى قرون طويلة من التفاعل عبر التجارة والدين والتعليم، حيث لعبت اللغة العربية دورًا محوريًا في نشر الإسلام والعلوم الدينية، وهو ما منحها مكانة خاصة في العديد من المجتمعات الإفريقية. ساهمت اللغة العربية في بناء جسر من التواصل الثقافي بين العرب والأفارقة، وتداخلت مع لغات محلية مثل السواحيلية والفولانية والهوسا، مما خلق بيئة لغوية هجينة تثري التنوع الثقافي.

تواصل اللغة العربية حتى اليوم حضورها في إفريقيا من خلال المؤسسات الدينية والتعليمية، كما تسهم في تعزيز الهوية الثقافية لدى المجتمعات الناطقة بها. بالرغم من ذلك، تواجه هذه العلاقة تحديات معاصرة، أبرزها صعود اللغات الاستعمارية مثل الفرنسية والإنجليزية في نظم التعليم والإدارة، إضافة إلى جهود بعض الدول الإفريقية في تعزيز لغاتها المحلية على حساب اللغات الأجنبية، بما في ذلك العربية. تفرض هذه التغيرات الحاجة إلى إعادة النظر في آليات دعم اللغة العربية وتوسيع نطاق استخدامها في القطاعات الرسمية والعلمية.

تعزز المبادرات الثقافية والبرامج التعليمية المشتركة بين الدول العربية والإفريقية فرص استمرار هذه العلاقة، كما توفر التكنولوجيا الحديثة مجالًا رحبًا لنشر اللغة العربية وتيسير تعلمها. يتطلب ذلك تنسيقًا جادًا بين الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والثقافية، لضمان بناء منظومة لغوية تقوم على التعددية والتكامل. ويُظهر مستقبل العلاقة اللغوية بين العربية واللغات الإفريقية إمكانات واعدة، شرط الاستثمار في الحوار والتعاون والعمل المشترك على مستوى التعليم والسياسات اللغوية.

التحديات التي تواجه استمرار التأثير اللغوي العربي

تواجه اللغة العربية في إفريقيا عدة تحديات تقف أمام استمرار تأثيرها اللغوي والثقافي. تعاني المؤسسات التعليمية التي تدرّس العربية من ضعف في التمويل ونقص في الموارد التعليمية الحديثة، مما يحد من قدرتها على جذب الطلاب وتأهيلهم لغويًا بشكل فعّال. تتفاقم هذه التحديات في ظل تفوق اللغات الأوروبية مثل الإنجليزية والفرنسية، التي تفرض نفسها كلغات رسمية وإدارية في كثير من الدول الإفريقية، مما يقلص من دور العربية في ميادين السياسة والتعليم والإعلام.

تُضعف قلة التعاون بين الدول العربية والإفريقية في مجالات التبادل اللغوي والثقافي فرص تعزيز العربية في المجتمعات الإفريقية، كما تؤدي هشاشة السياسات اللغوية في بعض البلدان إلى تجاهل العربية كلغة تراث وهوية. تتأثر هذه المعادلة أيضًا بضعف التدريب اللغوي للمعلمين، وانعدام برامج مستدامة تهدف إلى تطوير المناهج الخاصة باللغة العربية بما يتماشى مع احتياجات المتعلم الإفريقي.

رغم هذه التحديات، تظل اللغة العربية قادرة على استعادة تأثيرها إذا ما توفرت لها بيئة داعمة من خلال السياسات التعليمية والثقافية. تحتاج العربية في هذا السياق إلى إعادة توطينها في النظام التعليمي الإفريقي كجزء من الهوية الثقافية لا كلغة أجنبية، وهو ما يتطلب جهودًا استراتيجية وشراكات متعددة الأطراف. ويعتمد مستقبل التأثير اللغوي العربي في إفريقيا على تجاوز هذه التحديات عبر رؤية متكاملة واستثمارات طويلة الأمد في التعليم والتعاون الثقافي.

جهود الحفاظ على التواصل الثقافي العربي-الإفريقي

تعكس جهود الحفاظ على التواصل الثقافي العربي-الإفريقي رغبة عميقة في إحياء الروابط التاريخية بين الجانبين، خصوصًا في ظل التحولات السياسية والثقافية المعاصرة. ترتكز هذه الجهود على تعزيز الحوار المشترك عبر المؤسسات الأكاديمية والمنتديات الثقافية، وتنظيم المؤتمرات والبرامج التعليمية التي تُشجع على التبادل المعرفي واللغوي بين المجتمعات العربية والإفريقية. تنشط عدة مؤسسات عربية وإفريقية في هذا الإطار، وتعمل على ترسيخ الثقافة العربية كلغة وهوية داخل نسيج الثقافة الإفريقية، مع مراعاة التنوع والخصوصيات المحلية.

تشجع بعض الدول العربية إنشاء مراكز ثقافية ولغوية في الدول الإفريقية، كما تسهم في إرسال بعثات تعليمية لتدريس اللغة العربية ونشر الثقافة الإسلامية، وهو ما يعزز من عمق الروابط التاريخية. في المقابل، تسعى المجتمعات الإفريقية إلى الاستفادة من هذا التواصل لتعزيز قدراتها اللغوية والانفتاح على العالم العربي. يساهم الإعلام العربي والإفريقي في إبقاء هذا التفاعل قائمًا، من خلال البرامج الإذاعية والتلفزيونية المشتركة التي تعزز الوعي بالتاريخ المشترك والقيم الثقافية المتبادلة.

تواجه هذه الجهود تحديات تتعلق بالتفاوت الاقتصادي واللوجستي، وغياب بعض الآليات التنسيقية الفعالة، غير أن الإرادة المشتركة قادرة على تجاوز هذه العقبات. من خلال تطوير برامج ثقافية مشتركة، وتبادل المنح الدراسية والبعثات الطلابية، يمكن إرساء أسس راسخة لهذا التواصل. بالتالي، يبقى الحفاظ على التواصل الثقافي العربي-الإفريقي ضرورة حضارية تستدعي تعزيز التعاون المؤسسي والشعبي لتحقيق شراكة لغوية وثقافية متكاملة تعود بالنفع على الجانبين.

إمكانية تطوير مناهج تعليمية ثنائية اللغة

تبرز إمكانية تطوير مناهج تعليمية ثنائية اللغة كخيار استراتيجي لتعزيز التكامل اللغوي بين اللغة العربية واللغات الإفريقية، خصوصًا في البيئات متعددة اللغات التي تحتاج إلى حلول تعليمية مرنة. تهدف هذه المناهج إلى توفير تعليم شامل يدمج بين العربية كلغة أساسية واللغات المحلية كلغات داعمة، مما يسمح للطلاب بفهم المواد الدراسية بلغتهم الأم مع اكتساب مهارات اللغة العربية لأغراض أكاديمية وثقافية. تسهم هذه الاستراتيجية في تقوية الهوية الثقافية للطلاب، وتسهيل اندماجهم في المجتمعات العربية والإفريقية على حد سواء.

تتطلب عملية تطوير هذه المناهج جهودًا تكاملية تشمل الوزارات التعليمية، وخبراء المناهج، والمعلمين المحليين، لضمان مواءمة المحتوى مع واقع المتعلمين واحتياجاتهم اللغوية. تستند هذه المناهج إلى مبادئ التعليم التواصلي الذي يُشجع على استخدام اللغة في سياقات حياتية حقيقية، مما يعزز قدرة الطالب على التواصل الفعال بلغتين. في هذا السياق، تساهم التكنولوجيا الحديثة في توفير محتوى رقمي مزدوج اللغة يُمكن الاستفادة منه في المدارس والبيئات غير الصفية.

على الرغم من التحديات المرتبطة بتدريب المعلمين، وتوفير المواد التعليمية المناسبة، تبقى هذه المناهج أحد أفضل الحلول لضمان استمرارية اللغة العربية ضمن بيئة تعليمية متعددة اللغات. إذا ما تم اعتمادها بشكل مدروس، يمكن أن تعزز من فرص التفاهم الثقافي، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون الأكاديمي بين الدول العربية والإفريقية. وتُعد المناهج ثنائية اللغة خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن اللغوي والثقافي، وتُمثل أداة فاعلة لدعم التنمية المعرفية في القارة الإفريقية.

ما دور العلماء الأفارقة في تعزيز مكانة اللغة العربية داخل مجتمعاتهم؟

لعب العلماء والدعاة الأفارقة دورًا محوريًا في نشر اللغة العربية وتعزيز مكانتها داخل مجتمعاتهم من خلال إنشاء المدارس القرآنية، وتأليف الكتب باللغة العربية، وترجمة المعاني الإسلامية بلغات محلية. هؤلاء العلماء لم يكتفوا بنقل العلم، بل ساهموا في تطوير خطاب ديني ولغوي يراعي الخصوصية الثقافية المحلية، مما ساعد على تجذير العربية كلغة علم وهوية دينية داخل المجتمعات الإفريقية.

كيف ساهمت وسائل الإعلام الحديثة في الحفاظ على اللغة العربية في إفريقيا؟

رغم التحديات المعاصرة، لعبت وسائل الإعلام الحديثة مثل الإذاعات الدينية، والقنوات الفضائية، والمواقع الإلكترونية دورًا كبيرًا في إبقاء اللغة العربية حاضرة في الوعي الجمعي للمجتمعات الإفريقية. من خلال نشر المحتوى الديني والتعليمي باللغة العربية، ساعدت هذه الوسائط في استمرار التعلم الذاتي، وربط المتحدثين بالعربية بمجتمعات عربية أوسع، مما حافظ على استمرارية اللغة رغم تقلص أدوارها الرسمية في بعض الدول.

ما هي آفاق التعاون العربي الإفريقي في مجال تعزيز اللغة العربية مستقبلًا؟

تشمل آفاق التعاون مجالات متعددة مثل إنشاء مراكز ثقافية وتعليمية مشتركة، وتطوير مناهج تعليمية ثنائية اللغة، وتقديم منح دراسية للطلاب الأفارقة في الجامعات العربية. كما يمكن دعم البحوث اللغوية المقارنة وتنظيم ملتقيات ثقافية تسهم في إعادة إحياء العلاقة الحضارية. يمثل هذا التعاون فرصة استراتيجية لتعزيز الحضور العربي في إفريقيا وإحياء الإرث اللغوي المشترك في ظل التحديات الثقافية المعاصرة.

وفي ختام مقالنا، يمكن القول إن التفاعل اللغوي بين العرب والشعوب الإفريقية لم يكن مجرد نتاج احتكاك عابر، بل هو مسار تاريخي طويل ساهم في بناء هوية ثقافية وروحية جامعة. لقد نجحت اللغة العربية في التكيّف مع البيئات الإفريقية وتحوّلت من لغة مستوردة إلى أداة للتعبير المحلي والديني والاجتماعي. ورغم التحديات الراهنة المُعلن عنها، فإن المستقبل يحمل فرصًا واعدة لإعادة إحياء هذه العلاقة من خلال مبادرات تعليمية وثقافية وتعاون مؤسسي، يُعيد للغة العربية مكانتها في إفريقيا بوصفها لغة تواصل حضاري وإنساني عابر للزمن والجغرافيا.

تنويه مهم بشأن حقوق المحتوى

جميع الحقوق محفوظة لموقع نَبْض العرب © 2025. يُمنع نسخ هذا المحتوى أو إعادة نشره أو ترجمته أو اقتباس أكثر من 10% منه إلا بإذنٍ خطّي مسبق. لأي استخدام تجاري أو أكاديمي، يُرجى التواصل عبر: info@nabdalarab.com.

ملاحظة: يُسمح بالاقتباس المحدود مع ذكر المصدر ورابط مباشر للمقال الأصلي.