أهم المعالم الإسلامية في المغرب وأهميتها التاريخية

تمثل المعالم الإسلامية في المغرب صفحات حية من تاريخ الأمة، حيث تنطق المآذن والقباب والزوايا والقصور بحكايات قرون من الإبداع الديني والفكري والمعماري. حملت هذه المعالم قيم الحضارة الإسلامية وامتزجت فيها العقيدة بالفن والعلم بالعمارة، فصارت هويةً بصرية وثقافية للمغرب على مر العصور. ساهمت في تخريج العلماء، وحفظ التراث، وتشكيل ذاكرة جماعية تمتد جذورها عميقًا في وجدان المجتمع المغربي. في هذا المقال، سنستعرض الدور التاريخي والحضاري لهذه المعالم وأثرها في تشكيل الهوية الدينية والثقافية للمغرب.

محتويات

- 1 أهم المعالم الإسلامية في المغرب ودورها في التاريخ

- 2 كيف ساهمت المعالم الإسلامية في المغرب في ازدهار الحضارة الأندلسية؟

- 3 تنوع وزخرفة العمارة الإسلامية في المغرب

- 4 ما هي أبرز المدن المغربية الغنية بالمعالم الإسلامية؟

- 5 المعالم الإسلامية كجذب سياحي وثقافي في المغرب

- 6 الزوايا والطرق الصوفية في المغرب وأثرها الديني

- 7 حماية المعالم الإسلامية في المغرب: تحديات وحلول

- 8 ما الذي يجعل المعالم الإسلامية في المغرب ذات أهمية عالمية؟

- 9 ما الدور التعليمي الذي لعبته المعالم الإسلامية في المغرب؟

- 10 كيف أسهمت العمارة الإسلامية المغربية في إثراء الهوية البصرية للمدن؟

- 11 ما أثر المعالم الإسلامية في المغرب على السياحة الثقافية؟

أهم المعالم الإسلامية في المغرب ودورها في التاريخ

احتضن المغرب عبر تاريخه الطويل العديد من المعالم الإسلامية التي ساهمت في ترسيخ الهوية الدينية والثقافية للبلاد. امتدت هذه المعالم من المدن العتيقة إلى القرى النائية، وشكلت نقاط التقاء بين مختلف الأجيال والحضارات التي مرت على الأرض المغربية. ساعد وجود هذه المعالم في بروز المغرب كمركز إشعاع ديني وعلمي في العالم الإسلامي، حيث لم تكن مجرد أماكن للعبادة، بل مراكز لتعليم الفقه والعلوم والفنون. كما عكست هذه البنايات روح العصر الذي أنشئت فيه من خلال عمارتها الفريدة ونقوشها وزخارفها الدقيقة.

برز الدور التاريخي للمعالم الإسلامية في المغرب من خلال إسهامها في حفظ التراث الفكري والديني، إذ كانت مساجدها ومدارسها وزواياها مراكز لحفظ المخطوطات وتبادل المعارف. تعاقبت الأجيال على هذه المؤسسات، واستفادت من البيئة العلمية الغنية التي وفرتها، مما ساعد في توطيد مكانة المغرب في الخريطة العلمية الإسلامية. ساعدت هذه المعالم أيضًا في نقل العلوم إلى الأندلس وأوروبا لاحقًا، فشكّلت بذلك جسورًا ثقافية تجاوزت حدود الجغرافيا.

ساهمت المعالم الإسلامية في المغرب في تشكيل الذاكرة الجمعية للمجتمع المغربي، حيث ارتبطت العديد من المناسبات الدينية والوطنية بهذه المعالم. شهدت هذه المواقع تحولات سياسية واجتماعية، وأصبحت شاهدة على مراحل مختلفة من تاريخ الدولة المغربية. لذلك، لم تقتصر أهميتها على بعدها الديني أو الجمالي، بل امتدت لتصبح رموزًا وطنية تحتفظ بالهوية والتاريخ وتستمر في التأثير إلى يومنا هذا.

جامع القرويين كمنارة للعلم والدين

أنشئ جامع القرويين في مدينة فاس خلال القرن التاسع الميلادي، وسرعان ما أصبح معلمًا دينيًا وتعليميًا فريدًا من نوعه. شكّل هذا الجامع منذ تأسيسه مركزًا للعلم الشرعي والدنيوي، حيث اجتمع فيه كبار العلماء وطلبة العلم من مختلف أنحاء العالم الإسلامي. لم يكن مكانًا للعبادة فحسب، بل مثّل أيضًا منارة ثقافية غنية جمعت بين التعليم والفقه والتفسير والمنطق والفلسفة.

لعب جامع القرويين دورًا محوريًا في الحفاظ على التراث المعرفي الإسلامي، فأسهم في تدريس علوم الطب والفلك والرياضيات إلى جانب العلوم الشرعية. اجتذب العديد من العلماء والطلاب الذين ساهموا في إثراء الحركة الفكرية المغربية، وارتبط اسم الجامع بعدد من الشخصيات التاريخية المعروفة التي تركت بصمات بارزة في مجالات متعددة. بذلك، تميّز الجامع بدوره الفعال في نقل المعارف وتوسيع دائرة التأثير العلمي للمغرب.

استمر جامع القرويين في أداء دوره رغم التغيرات السياسية والاجتماعية التي عرفتها البلاد، فظل ثابتًا في مكانته كصرح ديني وعلمي. ساعد هذا الاستمرار في توارث المعرفة والحفاظ على روح الأصالة التي تميز بها المغرب. تعكس قصة الجامع النموذج الحي للمعالم الإسلامية في المغرب، باعتبارها ليست مجرد آثار جامدة، بل كيانات حية تحمل إرثًا فكريًا وروحيًا متجددًا عبر العصور.

المساجد الكبرى وأثرها في تشكيل الهوية المغربية

شكّلت المساجد الكبرى في المغرب حجر الأساس في بناء الهوية الدينية والوطنية للمغاربة، فقد احتضنت آلاف المصلين وخلقت روابط روحية وثقافية داخل المجتمع. مثّلت هذه المساجد أكثر من أماكن للعبادة، فكانت فضاءات للخطابة والتعليم وتفسير النصوص الدينية. امتزجت فيها الوظيفة الروحية بالوظيفة الاجتماعية، حيث ساعدت في تكوين وعي جماعي متين يعتمد على المرجعية الإسلامية المغربية.

تميزت هذه المساجد بتصاميم معمارية عكست روح الفن المغربي الإسلامي، من خلال الزخارف الجبسية والأقواس والقباب والساحات الواسعة. حملت هذه التصاميم دلالات رمزية تمثل الوحدة والتناغم، وساهمت في تشكيل وجدان المجتمع المغربي بصريًا وروحيًا. برزت معالم مثل مسجد الحسن الثاني ومسجد الكتبية كأيقونات وطنية تستحضر في الأذهان أبعاد التاريخ والهوية.

مارست هذه المساجد دورًا في تثبيت التقاليد الدينية والعادات الاجتماعية، حيث رافقت الأفراد منذ الطفولة حتى الشيخوخة، من خلال صلوات الجماعة والدروس والمناسبات الدينية. بذلك، أصبحت جزءًا من حياة الناس اليومية، وساهمت في ترسيخ منظومة القيم والسلوك. ومن هنا، اتضح أثر هذه المعالم الإسلامية في المغرب في تشكيل الوعي الجماعي وتثبيت الهوية الإسلامية في مواجهة تحديات العولمة.

المآثر الإسلامية كمصدر لإحياء التراث الوطني

ساهمت المآثر الإسلامية في المغرب في تعزيز الانتماء الوطني من خلال دورها في نقل التراث المادي والرمزي عبر الأجيال. احتفظت هذه المآثر بقيم تاريخية عميقة جسدت تطور المجتمع المغربي وتفاعله مع محيطه الثقافي. وجدت الدولة والمجتمع في هذه المعالم مصدرًا لإعادة قراءة الماضي وربط الحاضر بالجذور، بما يعزز الوعي بتاريخ غني ومتنوع.

اندمجت هذه المآثر في السياسات الثقافية والسياحية للمغرب، إذ ساعدت مشاريع الترميم وإعادة التأهيل على إعادة إحياء عدد من المدن العتيقة والمواقع التاريخية. أضفت هذه الخطوات ديناميكية جديدة على مفهوم التراث، حيث أصبح عنصرًا فاعلًا في التنمية الثقافية والاقتصادية. كما أن الحفاظ على هذه المآثر يعكس التزامًا وطنيًا بحماية الهوية والذاكرة من الاندثار.

أعادت المآثر الإسلامية في المغرب الحياة إلى الفضاءات التاريخية من خلال تحويلها إلى مواقع نشطة تستقطب الزوار والباحثين والمهتمين بالثقافة الإسلامية. استمر هذا الحضور الحيوي في تثبيت صورة المغرب كأرض حضارة وانفتاح، حيث تتكامل الأصالة مع المعاصرة. لذلك، لم تعد هذه المآثر مجرّد رموز صامتة، بل أصبحت فاعلة في صياغة رؤية مستقبلية تستمد طاقتها من عمق التراث الوطني.

كيف ساهمت المعالم الإسلامية في المغرب في ازدهار الحضارة الأندلسية؟

لعبت المعالم الإسلامية في المغرب دورًا محوريًا في مدّ الحضارة الأندلسية بأسس فكرية ومعمارية متينة، حيث ساعدت المراكز الدينية والتعليمية المغربية مثل جامع القرويين والزوايا المنتشرة في فاس ومراكش على بناء بيئة معرفية نشطة. شكلت هذه المراكز منارات للعلم والدين، مما شجع على التفاعل الثقافي بين العلماء المغاربة والأندلسيين. لهذا السبب، نشأت علاقات تبادل علمي متينة، سمحت بانتقال العلوم والفكر الديني بين الضفتين، وأسهمت في ترسيخ المشترك الحضاري بينهما.

عززت الطرز المعمارية المغربية التأثير في البناء الأندلسي، إذ انتقل كثير من العناصر الجمالية المغربية إلى مدن الأندلس، مثل الأقواس الحدوية، والزخارف الجصية، وتصميم الفناء المركزي الذي بات سمة معمارية شائعة في قصور ومساجد الأندلس. ساعد هذا التشابه في جعل المدن الأندلسية امتدادًا طبيعياً للمدن المغربية من حيث النسيج العمراني والوظائف الاجتماعية للمباني. لذلك أصبحت فاس ومراكش مصدر إلهام لكثير من التصاميم المعمارية في قرطبة وإشبيلية وغرناطة.

ساهمت كذلك الروابط السياسية والدينية بين المغرب والأندلس في تقوية هذه التأثيرات، خاصة خلال فترات حكم المرابطين والموحدين الذين بسطوا نفوذهم على الضفتين. أدت وحدة السلطة إلى تسهيل انتقال المعماريين والعلماء والمواد بين الجهتين، مما سرّع وتيرة التفاعل الحضاري. بذلك، احتضنت المعالم الإسلامية في المغرب رؤية متكاملة للحضارة الإسلامية، ونجحت في تصديرها إلى الأندلس بشكل طبيعي ومؤثر، ما يجعلها حاضنة أساسية لازدهار الأندلس.

التأثير الأندلسي على العمارة المغربية

ظهر الأثر الأندلسي بوضوح في العمارة المغربية بعد موجات الهجرة الكبيرة التي شهدها المغرب عقب سقوط المدن الأندلسية الكبرى. ساعد تدفق المعماريين والحرفيين الأندلسيين إلى المدن المغربية في إثراء البيئة العمرانية بعناصر فنية وزخرفية جديدة، مما أضفى على المعالم الإسلامية في المغرب طابعًا خاصًا يجمع بين الأصالة والتجديد. برز هذا التأثير في زخارف الزليج، والمقرنصات الدقيقة، والنقوش الجبسية ذات التفاصيل الغنية.

انتقلت مفاهيم التصميم الأندلسي إلى المباني الدينية والمدنية على حد سواء، حيث اعتمدت المساجد والقصور المغربية أساليب بناء استوحتها من قصر الحمراء في غرناطة، مثل التنظيم الداخلي حول الفناء، واستخدام البرك والنافورات في المساحات المركزية. ساعد هذا الامتزاج في خلق لغة معمارية موحدة، عكست التواصل العميق بين المدرستين المغربية والأندلسية. بالتالي، حافظت العمارة المغربية على هويتها مع امتصاص مؤثرات أندلسية زادت من تنوعها البصري.

عكست المدن المغربية العتيقة مثل تطوان وفاس هذا التأثير من خلال الأحياء ذات التخطيط الأندلسي، حيث امتدت الأزقة الضيقة، وتراصت المنازل حول الساحات، وتكررت الأنماط الزخرفية في الأبواب والنوافذ. أدت هذه الخصائص إلى خلق فضاء عمراني يعكس تداخلاً متينًا بين المرجعيتين المعماريتين، وأسهم في إبراز المعالم الإسلامية في المغرب كأنماط عمرانية حية نابضة بالإرث الأندلسي.

تبادل العلوم والمعارف بين المغرب والأندلس

شكلت العلاقة بين المغرب والأندلس مجالاً غنيًا لتبادل العلوم والمعارف، حيث ساعد القرب الجغرافي وتعدد الروابط السياسية والدينية في تسهيل حركة العلماء والطلاب بين الطرفين. ساعد وجود مؤسسات علمية كبرى داخل المعالم الإسلامية في المغرب، مثل جامع القرويين، في استقبال عدد كبير من الأندلسيين الباحثين عن العلم، ما أتاح تفاعلًا معرفيًا مثمرًا استمر على مدى قرون. في المقابل، وفد علماء مغاربة إلى الأندلس وساهموا في ترسيخ المذهب المالكي ونشر التصوف المعتدل.

أسهم انتقال المخطوطات والكتب العلمية بين المغرب والأندلس في تنشيط الحركة الفكرية، خاصة في مجالات الطب والفلك والفلسفة. ساعد تدوين المؤلفات ومراكمتها في خزائن المساجد والزوايا على حفظ هذا الإرث، كما ساعد على تداول الأفكار وتطوير مناهج التعليم. في هذا السياق، ظهرت أساليب تعليمية موحدة بين الضفتين، ما عزز من تشابه المناهج الفكرية وأسهم في خلق فضاء علمي مشترك.

اعتمدت المجتمعات العلمية في المغرب والأندلس على المعالم الإسلامية بوصفها حواضن للعلم، حيث لم تقتصر وظيفتها على العبادة بل شملت التعليم والتأليف والإفتاء. ساعد هذا التعدد الوظيفي على جعل هذه المعالم نقاط ارتكاز للنهضة الفكرية في الغرب الإسلامي. نتيجة لذلك، امتدت آثار هذا التبادل إلى النواحي الثقافية والاجتماعية، وأثبتت أن المعالم الإسلامية في المغرب كانت مركزًا حيويًا لنقل وتبادل العلوم في ذلك العصر.

التراث الأندلسي الباقي في المدن المغربية

يظل التراث الأندلسي ماثلًا بوضوح في ملامح العديد من المدن المغربية، حيث شكّل توافد الأندلسيين بعد سقوط غرناطة حدثًا مفصليًا في تكوين الهوية الثقافية لمدن مثل فاس وتطوان وشفشاون. ساعد هؤلاء القادمون في إدخال أساليب معمارية وفنية واجتماعية أثرت في بنية المدينة المغربية، وجعلت منها موطنًا جديدًا لذاكرة الأندلس. انعكس هذا التأثير في تخطيط الأحياء، وفي تفاصيل الزخرفة، وحتى في الحياة اليومية للسكان.

امتد حضور التراث الأندلسي إلى عمارة المنازل والأسواق، حيث ظهرت عناصر مثل الفناء الداخلي، والنوافذ المزخرفة، والنقوش الدقيقة على الجدران والأسقف. ساعد هذا الامتزاج بين الطراز المغربي التقليدي والعناصر الأندلسية في إضفاء بعد تاريخي على هذه المدن، فبدت كأنها تستعيد ماضيها ضمن الحاضر. في الوقت نفسه، ساهم هذا الدمج في الحفاظ على هوية المعالم الإسلامية في المغرب، باعتبارها سجلًا عمرانيًا حيًا لذاكرة الأندلس.

تواصلت آثار هذا التراث عبر الأجيال، حيث حافظت العائلات الأندلسية على طقوسها في الملبس والطعام والموسيقى، فبرزت أنماط ثقافية مميزة في المناسبات الاجتماعية والدينية. ساعدت هذه الاستمرارية على خلق تمازج ثقافي غني، جمع بين الأندلسي والمغربي في صورة واحدة. بالتالي، تحولت المدن المغربية إلى متاحف مفتوحة تُجسد كيف استطاعت المعالم الإسلامية في المغرب احتضان هذا الإرث والحفاظ عليه حيًا في نسيجها الحضاري.

تنوع وزخرفة العمارة الإسلامية في المغرب

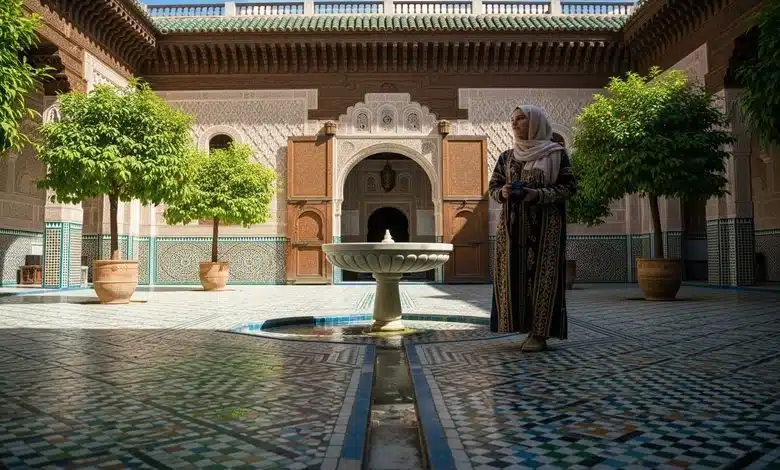

تميزت العمارة الإسلامية في المغرب بتنوع بصري فريد يعكس التأثيرات الأندلسية والأمازيغية والمغاربية في آنٍ واحد، إذ ساهمت هذه العوامل في تشكيل طراز معماري خاص بالمغرب يختلف عن باقي أنحاء العالم الإسلامي. ظهرت هذه الخصوصية في المساجد والقصور والمدارس القديمة التي اتسمت بدقة التصميم وغنى التفاصيل الزخرفية، مما جعلها تحفًا فنية قائمة بذاتها. تجلت هذه الخصائص في اعتماد أقواس مدببة، وصوامع مربعة، وأسقف خشبية منقوشة، ضمن رؤية جمالية متكاملة تعكس البعد الروحي والوظيفي للعمارة.

استخدم المعماريون المغاربة عناصر الزينة كأدوات تعبيرية تمزج بين الفن والدين، فاعتمدوا الزليج لتزيين الجدران والأرضيات، والجبس لنحت النقوش، والخشب في تغطية الأسقف بطريقة هندسية دقيقة. أضافت هذه التقنيات بعدًا جماليًا للفراغات المعمارية، وعكست فهمًا عميقًا للعلاقة بين الفضاء والشكل. لم تقتصر الزخرفة على الجانب الجمالي فقط، بل كانت تحمل رسائل رمزية تعزز من الهوية الإسلامية وتربط الإنسان بالمقدس من خلال تكرار الأشكال والآيات القرآنية المحفورة في الجدران.

تُبرز المعالم الإسلامية في المغرب هذا التنوع والزخرفة بوصفها تعبيرًا عن تفاعل ثقافي ممتد، حيث حافظت المدن المغربية على هذه الروح المعمارية رغم التحولات التاريخية. لم تفقد هذه المباني بريقها مع مرور الوقت، بل ازدادت قيمة وجاذبية، وأصبحت شواهد حية على مرحلة تاريخية كانت فيها العمارة أداة تعبير حضارية ودينية بامتياز. تعكس هذه المعالم جوهر الهوية المغربية، وتكشف عن قدرة الفن المعماري الإسلامي على التكيف والتطور ضمن بيئات وثقافات متعددة.

النقوش والزليج كرمز للفن المغربي الأصيل

أظهر فن الزليج والنقوش في المغرب أصالة متجذرة في الثقافة الإسلامية، حيث لعب دورًا رئيسيًا في إبراز جمال العمارة وتأكيد الطابع المحلي لها. صنع الحرفيون بلاطات الزليج يدويًا وركبوها بعناية لتشكيل أنماط هندسية معقدة تعكس الدقة والتوازن. استُخدمت هذه البلاطات في تغطية الجدران، الأحواض، الأعمدة، وحتى الأرضيات، لتمنح المباني طابعًا فنيًا متفردًا لا يتكرر. حملت هذه الأنماط طابعًا رمزيًا يُحاكي التناغم واللانهائية، وهو ما يتناغم مع المفاهيم الروحية في الإسلام.

امتدت الزخارف إلى النقوش الجبسية والخشبية التي غطت المحاريب، النوافذ، والبوابات، فأظهرت تنوعًا دقيقًا في الأشكال والزخارف. لم تُستخدم هذه العناصر الزخرفية بشكل عشوائي، بل جاءت ضمن رؤية شاملة تُراعي وحدة التصميم والوظيفة. ساهم الخط العربي، الذي غالبًا ما استُخدم لكتابة آيات قرآنية وأدعية، في تعزيز قدسية المكان، ودمج الجمال الروحي مع البصري. شكّلت هذه النقوش مزيجًا من الزخرفة والتعبير الديني، ما أعطاها بعدًا يتجاوز الجانب الجمالي.

تعكس المعالم الإسلامية في المغرب، من خلال استخدام الزليج والنقوش، مدى ترسخ هذا الفن في النسيج الثقافي والهوية الوطنية. لا تكتمل الصورة المعمارية لأي معلم تاريخي دون تواجد هذه العناصر التي تمنحه تميزًا واضحًا وسط باقي الأبنية. بقي هذا الفن حيًا في الورش التقليدية التي تُعنى بإعادة إنتاجه بنفس التقنيات القديمة، مما يضمن استمرارية هذا الإرث الثقافي الغني. يحمل هذا الفن قيمة رمزية تمثل التوازن بين الحس الفني والديني في العمارة المغربية.

القصور والحدائق الإسلامية وعظمتها التاريخية

أظهرت القصور الإسلامية في المغرب عظمة العمارة من خلال ما احتوته من تفاصيل فنية وتنظيم هندسي متقن. لم تُبنَ هذه القصور فقط لتكون مساكن ملوك، بل جاءت لتكون رموزًا للهيبة والسلطة. اعتمدت هذه القصور على فضاءات مفتوحة تتوسطها ساحات واسعة تحيط بها أروقة، وغرف مُزينة بعناية، وجدران مكسوة بالزليج الملون. أبرزت هذه المكونات تمازجًا بين الجمال والوظيفة، حيث راعى التصميم الخصوصية والتنقل السلس بين الفضاءات المختلفة داخل القصر.

لم تكن الحدائق في القصور الإسلامية مجرد مكملات جمالية، بل شكّلت عنصرًا أساسيًا في التصميم المعماري، استُلهِم من تصور ديني وثقافي للجنة. تميزت هذه الحدائق بتقسيمها الهندسي الدقيق الذي يحاكي نمط “الرياض”، حيث تتقاطع المسارات المائية في قلب الحديقة، وتُزرع الأشجار المثمرة والأزهار حولها. أضفت المياه والنباتات عنصر الهدوء والسكينة، مما جعل هذه المساحات أماكن للراحة والتأمل، متكاملة مع الجو العام للقصر.

تحتفظ المعالم الإسلامية في المغرب، خاصة القصور والحدائق، بمكانة رفيعة كونها تعكس فترة من الازدهار السياسي والثقافي. لم تتوقف أهمية هذه القصور على بعدها الوظيفي، بل حملت رمزية ترتبط بالهوية الإسلامية والعراقة المغربية. لا تزال قصور مثل البديع والباهية شاهدة على هذا التراث المعماري الذي يُثير إعجاب الزوار والمتخصصين على حد سواء. حافظت هذه المعالم على حضورها كمراكز ثقافية وسياحية تسهم في إبراز التاريخ الإسلامي في البلاد.

المدارس العتيقة وأسلوبها الهندسي المميز

شكّلت المدارس العتيقة في المغرب أحد أبرز معالم التعليم الديني والفقهي في العالم الإسلامي، وامتزجت فيها العمارة بالعلم بطريقة فريدة. أُسست هذه المدارس في عصور ازدهار الفكر الإسلامي، وراعت في تصميمها الوظائف المتعددة التي تخدم العملية التعليمية والروحانية. تمحور تخطيطها حول فناء داخلي مكشوف تحيط به حجرات الطلبة، إلى جانب قاعات مخصصة للدروس والصلاة، ما يعكس فهماً دقيقًا للاحتياجات اليومية لسكانها.

اعتمد البنّاؤون على مواد طبيعية مثل الخشب والحجر، وزيّنوها بزخارف تقليدية من الزليج والجبس تعكس البذخ البصري. جاءت الزخارف ضمن تصميم متكامل يدمج الفن بالعقيدة، حيث كُتبت آيات قرآنية ونقوش أدبية على الجدران والأقواس، ما أضفى قدسية وروحانية على المكان. ساهمت هذه العناصر في تعزيز الهوية الإسلامية، وخلق بيئة تعليمية محفزة تنسجم مع القيم الدينية والثقافية للمجتمع المغربي آنذاك.

برزت أهمية المعالم الإسلامية في المغرب من خلال هذه المدارس التي لا تزال قائمة حتى اليوم، وتُعد شاهدًا على الدور المركزي للعلم والدين في تشكيل المجتمع. لم تكن هذه المدارس مجرد مبانٍ تعليمية، بل مراكز إشعاع ثقافي ساهمت في نشر المذهب المالكي وتخريج علماء أثروا الفكر الإسلامي. حافظت هذه المؤسسات على طابعها المعماري رغم عوامل الزمن، وظلت رموزًا للتميز الحضاري الذي يميز المغرب في السياق الإسلامي العام.

ما هي أبرز المدن المغربية الغنية بالمعالم الإسلامية؟

تمثل المدن المغربية التاريخية محورًا مركزيًا في دراسة المعالم الإسلامية في المغرب، نظرًا لما تحمله من شواهد معمارية وروحية تجسّد عمق الانتماء الحضاري والديني. وقد عُرفت المملكة المغربية بتنوع مدنها التي ساهمت في بناء هذا الإرث الإسلامي الغني، سواء من حيث العمارة أو من حيث النشاط الديني والعلمي الذي شهدته عبر العصور. لذلك ظهرت مدن مثل فاس، مراكش، مكناس والرباط كأهم الحواضر التي تحتضن مظاهر الفن الإسلامي بأبعاده الدينية والثقافية.

احتضنت هذه المدن عددًا كبيرًا من المساجد والمدارس والزوايا والأضرحة، والتي ساهمت بدورها في ترسيخ البعد الروحي والمعرفي في الحياة المغربية. فأسهمت هذه المعالم في تشكيل صورة واضحة للمجتمع الإسلامي الذي يتفاعل من خلال مبانيه مع القيم الدينية. كما دعمت هذه البنية التحتية الثقافية بروز فقهاء وعلماء ومتصوفة تركوا أثرًا كبيرًا في الفكر الإسلامي داخل المغرب وخارجه، مما زاد من القيمة الرمزية لهذه المدن في ذاكرة الأمة الإسلامية.

أدى تعاقب الأسر الحاكمة مثل الأدارسة والمرابطين والموحدين والمرينيين إلى إثراء هذه المدن بطراز معماري متميز، يجمع بين الوظيفة الجمالية والدينية. فقد شُيدت المساجد الكبرى كأماكن للعبادة والتعليم، وبُنيت المدارس لتكون منارات علمية، بينما قامت الزوايا بأدوار اجتماعية ودينية هامة. وهكذا تشكّلت نواة واضحة لما يعرف اليوم باسم المعالم الإسلامية في المغرب، التي لا تزال قائمة حتى اللحظة كشاهد حي على التاريخ الإسلامي العريق في هذه المدن.

فاس العاصمة الروحية للمغرب

ارتبطت فاس منذ تأسيسها في القرن الثامن باسم الروح الدينية والمعرفة، وقد ساعد موقعها الجغرافي وتاريخها السياسي والديني على جعلها مركزًا روحيًا وعلميًا بارزًا. أنشأ الأدارسة هذه المدينة لتكون عاصمة لدولتهم، ومن ثم تحولت بسرعة إلى فضاء يعج بالعلماء والفقهاء والمتصوفة. وازدادت أهميتها بعد تأسيس جامع القرويين الذي تحول إلى إحدى أقدم الجامعات في العالم الإسلامي، مما جعل المدينة حاضنة لتقاليد علمية عريقة امتدت آثارها إلى باقي العالم الإسلامي.

برزت فاس أيضًا كمدينة تحتضن نماذج معمارية إسلامية مذهلة، تظهر جلية في المساجد الكبرى والمدارس التاريخية والزوايا الصوفية. كما تتجلى روعة الفن الإسلامي في تفاصيل الزليج المنقوش، والخشب المحفور، والجبص المزين، مما يعكس رقي الذوق المعماري الذي استلهم من روح العقيدة الإسلامية. وتُعد المدرسة البوعنانية مثالًا رائعًا على هذا الإبداع، حيث جُمعت فيها عناصر الجمال والدقة الهندسية والوظيفة التربوية، لتُصبح مرجعًا في فنون البناء الإسلامي المغربي.

ساهم استمرار الأنشطة الدينية والعلمية في فاس في الحفاظ على طابعها الروحي، على الرغم من تعاقب الأزمنة وتغير الظروف السياسية. وقد مكّنها هذا الاستمرار من الاحتفاظ بهويتها كمرجعية دينية وثقافية في المغرب، حيث لا تزال المعالم الإسلامية في المغرب تتجلى بشكل واضح في أزقتها ومساجدها ومجالسها العلمية. وبهذا تبقى فاس مدينة تتنفس الإسلام علمًا وفنًا وعبادة، في انسجام نادر قلّ نظيره.

مراكش مدينة المساجد والأسوار التاريخية

اشتهرت مراكش منذ تأسيسها في القرن الحادي عشر كمركز سياسي واقتصادي وديني، مما أهلها لتكون موطنًا للعديد من المعالم الإسلامية المميزة. وقد ساهمت الأسر الحاكمة مثل المرابطين والموحدين والسعديين في بناء صروح دينية كبرى، عكست اهتمامهم بتعزيز هوية الدولة الإسلامية. فشكّل مسجد الكتبية رمزًا لهذه المرحلة، بما يتميز به من مئذنة عالية وزخارف بسيطة تعكس صفاء الفكرة المعمارية في خدمة الوظيفة الدينية.

برزت أيضًا مدارس العلم التي أُنشئت لتكون مراكز لتخريج العلماء، ومن أشهرها مدرسة ابن يوسف التي عكست تنوع فنون العمارة المغربية الإسلامية. وتُظهر تفاصيل البناء في هذه المدرسة مدى التفاعل بين الجمالية الدينية والفكر التربوي، حيث اتخذت من المسجد والنقوش المحفورة والزليج أدوات تعليمية مرافقة للدرس. ومن ثم تعززت شخصية المدينة بوصفها مركزًا روحيًا يتكامل مع بعدها التجاري والحضاري، ليكوّن صورة متماسكة عن مراكش الإسلامية.

تحيط بالمدينة أسوارٌ تاريخية شاهدة على عصور طويلة من الصراع والحماية، وتشهد هذه الجدران على تطور فن التحصين العسكري الإسلامي، الذي يجمع بين القوة والجمال. كما تتوزع الزوايا والأضرحة في مختلف أحياء المدينة، وتتكامل مع الأسواق الشعبية، فتخلق فضاءً دينيًا واجتماعيًا نابضًا بالحياة. وهكذا، تعكس مراكش تجربة معمارية وروحية متكاملة، تنتمي إلى صلب المعالم الإسلامية في المغرب وتستمر في التأثير حتى الزمن الحاضر.

مكناس والرباط كعواصم تراثية

احتفظت مكناس بمكانة متميزة بين المدن المغربية التاريخية، إذ جُمعت فيها عناصر الفخامة السلطانية والتدين الشعبي في آنٍ واحد. وقد تجسدت هذه السمات في المعالم التي شُيدت خلال عهد السلطان مولاي إسماعيل، الذي اختار المدينة عاصمة له في القرن السابع عشر. فبنى فيها مسجد الجمعة الكبير، والمدارس الدينية، والقصور، فضلًا عن الأسوار والأبواب الضخمة مثل باب المنصور، الذي بقي شاهدًا على جماليات الزخرفة الإسلامية وقدرة العمّال المغاربة على تنفيذ أدق التفاصيل الفنية.

اتسمت المعالم الإسلامية في مكناس بالدمج بين الوظيفة الدفاعية والرمزية الدينية، مما أضفى على المدينة طابعًا متوازنًا بين الهيبة والورع. وقد ساهم وجود مدارس مثل البوعنانية، ومساجد ثانوية تنتشر في الأحياء القديمة، في تعزيز الحياة الدينية والتعليمية في المدينة، واستمر هذا النشاط لعقود طويلة بفضل دعم السلاطين ورغبة العلماء في جعل مكناس فضاءً معرفيًا متجددًا.

أما الرباط، فتميزت بطابعها الخاص، حيث جمعت بين القديم والحديث، واحتفظت بمواقع تراثية مهمة مثل قصبة الوداية، ومسجد السلطان يعقوب المنصور، الذي يعكس تخطيطًا غير مكتمل لكنه يحمل دلالات رمزية عن الطموح الإسلامي في العهد الموحدي. وتحيط بالقصبة حدائق أندلسية تُكمل المشهد الجمالي. وبهذا تنخرط الرباط في خريطة المعالم الإسلامية في المغرب بوصفها عاصمة تجمع بين الأثر التاريخي والبنية المعمارية الحديثة، مما يمنحها خصوصية متفردة بين العواصم المغاربية.

المعالم الإسلامية كجذب سياحي وثقافي في المغرب

تُبرز المعالم الإسلامية في المغرب عمقًا تاريخيًا وثقافيًا جعل منها محطات بارزة في المشهد السياحي للبلاد. يُشكل جامع القرويين في مدينة فاس مثالًا حيًا على تلاقي الدين والعلم، حيث أسّسته فاطمة الفهرية في القرن التاسع ليكون مركزًا علميًا وروحيًا ما يزال يحتفظ بمكانته حتى اليوم. تجذب هذه المعالم الزوار من مختلف أنحاء العالم لما تحمله من رموز حضارية تعبّر عن هوية المغرب الإسلامية، إذ تُمثل كل قطعة معمارية فيها سردية بصرية لحقب متتالية من التفاعل بين الفن والدين.

في مدينة مراكش، يُعد مسجد الكتبية نموذجًا للمعمار الإسلامي المغربي، ويعود تاريخ بنائه إلى العصر الموحدي، مما يجعله أحد أقدم المساجد في المدينة. يعكس تصميمه الفريد توازنًا بين الجمال والوظيفة، ويُستحضر في زيارته رائحة الماضي من خلال النقوش والزخارف التي تزين جدرانه. لا تقتصر جاذبية المسجد على قيمته الدينية فحسب، بل تمتد لتشمل مكانته الثقافية بوصفه عنصرًا حيويًا في النسيج الحضري لمراكش، ما يجعل زيارته تجربة تمتد من الروح إلى البصر.

يُضفي مسجد الحسن الثاني في الدار البيضاء بُعدًا معاصرًا على المعالم الإسلامية في المغرب، حيث يندمج الموقع المذهل على شاطئ المحيط الأطلسي مع تقنيات البناء الحديثة. تُميز المئذنة الشاهقة للمسجد، والتي تُعد من الأعلى في العالم، المعلم باعتباره نقطة جذب لا تغيب عن نظر الزوار، بينما يُعزز السقف القابل للفتح روح الابتكار المعماري الإسلامي. تجمع هذه المعالم بين العراقة والتجديد، فتُعيد رسم صورة السياحة الدينية والثقافية في المغرب بطريقة تُجذب السائح العصري دون أن تتخلى عن جذورها العريقة.

السياحة الدينية وزيارة الأضرحة والزوايا

تحتل السياحة الدينية مكانة خاصة في المغرب من خلال الأضرحة والزوايا التي تنتشر في المدن والقرى على حد سواء. تُوفر هذه الفضاءات ملاذًا روحيًا للزوار، حيث تُمثل مقامات الأولياء رموزًا للبركة والسكينة. تُعد مدينة فاس مركزًا مهمًا لهذه السياحة، حيث يزور الآلاف ضريح الشيخ أحمد التيجاني، أحد أبرز أعلام التصوف، ما يعكس امتداد تأثيره الروحي داخل المغرب وخارجه. تتخلل الزيارات أجواء صوفية تتسم بالتأمل والسكينة، ما يخلق تفاعلًا روحيًا يعمق من التجربة الدينية.

في مكناس، يبرز ضريح الشيخ الكامل كموقع يستقطب الزوار خلال موسم المولد النبوي، حيث تتجلى الطقوس الصوفية والاحتفالات الروحية التي تنبض بالحياة. تُسهم هذه المناسبات في ترسيخ البعد الثقافي للمكان، وتُعبّر عن استمرار الحضور الشعبي لهذه الممارسات الدينية. بينما تُغني الزوايا المحيطة بالضريح النسيج الاجتماعي والديني للمجتمع المغربي، فتتحول إلى مراكز للحوار الروحي والتعليم الديني، ما يعزز من استدامة هذه الموروثات ضمن السياق المعاصر.

لا تقتصر زيارة الزوايا والأضرحة على الجوانب الدينية فقط، بل تتعداها إلى جوانب اجتماعية وثقافية تتجلى في التجمعات والاحتفالات والمواسم التي ترافق هذه الزيارات. تُعزز هذه الممارسات التماسك الاجتماعي بين مكونات المجتمع المحلي، كما تُسهم في جذب الزوار الذين يبحثون عن تجربة روحية أصيلة. تكشف هذه الزيارات عن عمق الشخصية الدينية المغربية، وتُعطي بعدًا إنسانيًا للمكان من خلال الألفة التي تنشأ بين الزائر والمقام.

البرامج السياحية المرتبطة بالتراث الإسلامي

تُصمم البرامج السياحية في المغرب لتُبرز التراث الإسلامي عبر مسارات تجمع بين الجوانب الروحية والثقافية والمعمارية. تنطلق هذه البرامج من المدن العتيقة حيث تتقاطع المآذن والأسواق القديمة والزوايا، فتخلق أجواءً غنية بالرمزية والتاريخ. يُشكل جامع القرويين، والمدارس العتيقة، والأسوار التاريخية محاور رئيسية في هذه الجولات التي تستهدف تعريف الزائرين بجذور الهوية المغربية الإسلامية. تُضيف هذه التجارب طابعًا تربويًا وسياحيًا في آنٍ واحد، حيث يتعرف الزائر على قصص المكان من خلال معايشته المباشرة له.

تجمع الرحلات السياحية بين الزيارات إلى المعالم الإسلامية في المغرب والمشاركة في أنشطة تكميلية، مثل ورش الخط العربي، ومعارض الزخرفة الإسلامية، والزيارات الميدانية للحرفيين التقليديين. تُسهم هذه الأنشطة في تعميق فهم الزائرين للبيئة الثقافية التي أفرزت هذا التراث، كما تمنحهم الفرصة للتفاعل مع المجتمع المحلي. تتنوع هذه البرامج لتشمل جولات نهارية وأخرى ليلية تحت إضاءة الفوانيس، ما يُضفي على الرحلة بعدًا حسيًا يعزز من قيمة التجربة السياحية.

في المناطق القروية والواحات، تمتد هذه البرامج لتشمل معالم أقل شهرة لكنها لا تقل قيمة، حيث تُعرض قصور وقلاع وأضرحة محلية تعود لفترات تاريخية متنوعة. يُقدم هذا التنوع الجغرافي والزماني بُعدًا تكامليًا لفهم المعالم الإسلامية في المغرب، ويُساعد في إبراز التنوع المعماري والديني الذي تزخر به البلاد. يتلاقى في هذه البرامج البعد السياحي مع الرسالة الثقافية التي تهدف إلى حماية التراث ونقله للأجيال الجديدة والزوار من مختلف الثقافات.

دور اليونسكو في حماية المعالم المغربية

تُؤدي منظمة اليونسكو دورًا محوريًا في صون المعالم الإسلامية في المغرب من خلال إدراج العديد منها ضمن قائمة التراث العالمي. يُعزز هذا الإدراج مكانة المعالم على الصعيد الدولي، ويُوفر لها آليات الدعم والحماية ضد عوامل التدهور والإهمال. تُعد مدينة فاس العتيقة ومراكش ومكناس وأكادير من أبرز النماذج التي استفادت من هذا الاعتراف، حيث خضعت لبرامج ترميم دقيقة تُعيد لها بريقها الأصلي. يُسهم هذا الدور في ضمان استمرارية الإرث الثقافي والديني داخل منظومة حضرية تحترم الهوية المغربية.

ترتكز جهود اليونسكو أيضًا على تعزيز السياحة المستدامة من خلال إشراك المجتمعات المحلية في عمليات الترميم والحفاظ. تُشجع المنظمة على تقديم المعالم في سياقها التاريخي دون تشويه أو تغييب، ما يُساعد على بقاء الخصوصية المعمارية والثقافية لهذه المواقع. تُوفر هذه المبادرات فرص عمل ودعمًا اقتصاديًا للسكان، مما يُحول حماية التراث إلى مشروع تنموي متكامل تتقاطع فيه الجوانب الثقافية والاجتماعية.

تُكثف اليونسكو برامجها في المغرب من خلال دعم الأبحاث الأثرية وتوثيق المعالم وتصميم خطط لإدارة المواقع التاريخية. تُستخدم هذه الأدوات لتأمين المعالم الإسلامية في المغرب ضد التهديدات البيئية والعمرانية. يُسهم هذا التوجه في ضمان نقل المعرفة التاريخية عبر الأجيال، وفي بناء وعي جمعي بأهمية الحفاظ على الهوية التراثية. يُعزز ذلك من قدرة المغرب على تقديم نفسه كوجهة غنية ومتنوعة ضمن خريطة السياحة الثقافية العالمية.

الزوايا والطرق الصوفية في المغرب وأثرها الديني

يشكّل الحضور الصوفي في المغرب مكونًا أساسيًا في البنية الدينية والثقافية للمجتمع، حيث تُعد الزوايا والطرق الصوفية امتدادًا حيًا للتقاليد الروحية الإسلامية. تندمج هذه الزوايا في النسيج الاجتماعي المغربي، فتؤدي أدوارًا دينية وتعليمية وتنظيمية تتجاوز مجرد العبادة. تنشأ هذه المؤسسات حول شخصيات روحية مرجعية، تَجمع حولها المريدين والمحبين، وتُقدّم نماذج في السلوك والأخلاق، مما يجعلها مرجعية ثابتة في الحياة اليومية. وبمرور الوقت، تُصبح الزوايا فضاءات يلتقي فيها الأثر الديني بالعمق التاريخي، حيث تُمارَس الطقوس وتُروى القصص وتُتناقَل القيم.

تُسهِم الزوايا في صون الهوية الدينية المغربية عبر تكريس نمط معتدل من التدين، يبتعد عن التشدد ويتبنّى التسامح والانفتاح. تَنتشر في أرجاء البلاد، وتتفاوت في حجمها وشهرتها، لكنها جميعًا تؤدي وظائف متشابهة في بناء الوعي الديني وتنظيم حياة الأتباع. تحرص على تنظيم حلقات الذكر، وتوجيه المريدين نحو التزكية، مع ربط الممارسات الروحية بحياة المجتمع، مما يخلق توازنًا بين التصوف العملي والتفاعل المجتمعي. ولذلك، تترسّخ مكانة هذه الزوايا ضمن المعالم الإسلامية في المغرب، كرموز دينية مستمرة، تعكس وجهاً متجذرًا من الذاكرة الدينية الجماعية.

تُبرِز الزوايا أيضًا البُعد المعماري والفني في التراث المغربي، حيث تُشيّد مبانيها وفق طرز تقليدية تُعبّر عن الرؤية الجمالية للصوفية. تتزيّن جدرانها بنقوش وزخارف تحمل رمزية روحية، وتتحوّل ساحاتها إلى مساحات تجمع الناس في مناسبات مختلفة، سواء دينية أو اجتماعية. وبهذا، تُسهم الزوايا في حفظ التراث المعماري الإسلامي، وتقدّم بُعدًا حيًا من أبعاد المعالم الإسلامية في المغرب، حيث يُنظَر إليها كمراكز إشعاع روحي وفني يجمع بين الأصالة والتجديد.

الزاوية التيجانية وانتشارها العالمي

تُعد الزاوية التيجانية من أكثر الزوايا المغربية شهرة وتأثيرًا على المستوى العالمي، وقد تأسست على يد الشيخ أحمد التجاني في القرن الثامن عشر، لتُشكّل لاحقًا طريقة صوفية ذات طابع عالمي. نشأت في فاس، لكنها سرعان ما تجاوزت حدود المغرب لتنتشر في مناطق واسعة من إفريقيا، خصوصًا في دول جنوب الصحراء. يَنجم هذا الانتشار عن التنظيم الدقيق للطريقة، والوضوح في منهجها الروحي، الذي يعتمد على الذكر المنتظم والتسليم المطلق لتوجيهات الشيخ. تتسم التيجانية بالبساطة في الطقوس والعمق في المضامين، مما يجعلها قادرة على التكيّف مع بيئات متعددة.

تُحافظ الزاوية على علاقات قوية مع أتباعها عبر العالم، وتُعقد سنويًا تجمعات روحية كبرى تستقطب مريدين من مختلف البلدان. تتخذ هذه اللقاءات طابعًا احتفاليًا وروحيًا، يُجدّد الصلة بين الأتباع وقيادة الزاوية، ويُعزّز روح الانتماء للموروث الصوفي. تتوفر الزاوية على شبكة من الفروع والمراكز في عدة قارات، مما يُسهّل عملية نقل تعاليمها وتعزيز حضورها الثقافي. بهذا الامتداد، تُصبح الزاوية التيجانية تجسيدًا حيًا لقوة الروح المغربية وقدرتها على التأثير في العالم، وتُعزّز موقعها ضمن المعالم الإسلامية في المغرب التي تجاوزت حدود الجغرافيا.

ترتبط الزاوية كذلك بمجموعة من القيم التي جعلتها محط اهتمام أكاديمي وروحي في آن واحد، حيث يُنظر إليها كنموذج للتدين المعتدل والمنفتح. تستند تعاليمها إلى المحبة والصفاء، وتُركّز على تزكية النفس وخدمة الإنسان، مما يجعلها قريبة من تطلعات المجتمعات المعاصرة. وفي هذا الإطار، تحافظ على هويتها المغربية، مع انفتاحها على الثقافات الأخرى، وهو ما يجعلها سفيرة للتصوف المغربي في الخارج. وبهذا، تستمر الزاوية التيجانية في أداء دورها كواحدة من أبرز المعالم الإسلامية في المغرب ذات الامتداد العالمي.

الزاوية البودشيشية ودورها الروحي

تُعتبر الزاوية القادرية البودشيشية إحدى أبرز الزوايا الصوفية في المغرب، وتتميّز بطابعها الهادئ ومنهجها القائم على التربية الروحية المتدرجة. تأسست في منطقة مداغ شرق المغرب، وقد عرفت تطورًا ملموسًا خلال العقود الأخيرة، خاصة مع القيادة الروحية الحالية. تَجمع الزاوية بين الالتزام الصوفي والانفتاح على العصر، فتمكنت من استقطاب أعداد متزايدة من المريدين، لا فقط في المغرب، بل كذلك في أوروبا وأمريكا. تعتمد في طريقتها على الذكر الجماعي، والاستماع للإنشاد الروحي، والمداومة على الأوراد، وهي ممارسات تهدف إلى ترسيخ السكينة الداخلية وتحقيق التوازن الروحي.

تحرص الزاوية على بث خطاب معتدل يُعزّز قيم التسامح، والتعايش، والاحترام المتبادل بين الثقافات والأديان، وهو ما جعلها تحظى باهتمام إعلامي واسع. تَستخدم الوسائل الحديثة للتواصل مع جمهورها، وتُقدّم محتوى روحانيًا متجددًا يجمع بين الأصالة والمعاصرة. في المقابل، تحافظ على الجذور المغربية الصوفية، حيث يظل المريد مرتبطًا بالسلسلة الروحية المؤسسة. تُنظم الزاوية بانتظام أمسيات ذكر، ودروسًا في السلوك الروحي، ما يُسهم في تأهيل الفرد للعيش بسلام داخلي وخارجي، وبالتالي، تُصبح جزءًا لا يتجزأ من المعالم الإسلامية في المغرب التي تعكس تنوع الممارسة الدينية.

تلعب الزاوية أيضًا دورًا اجتماعيًا وثقافيًا فاعلًا، حيث تُشارك في المبادرات الخيرية وتُساهم في نشر الوعي الروحي في المدارس والمجتمع المدني. يُشارك أتباعها في تنظيم ملتقيات صوفية دولية، وتُقدّم الزاوية نفسها كمساحة للحوار بين الأديان والثقافات، مما يُعزّز موقعها كفاعل مدني وروحي. في هذا السياق، تترسّخ الزاوية البودشيشية كمؤسسة تتجاوز الطابع الديني، وتصبح من المعالم الإسلامية في المغرب التي تمثّل البُعد الروحي المتوازن، والمُنفتح، والملتزم في آن.

الطرق الصوفية كشبكة اجتماعية وثقافية

تُقدّم الطرق الصوفية في المغرب نموذجًا متكاملاً لمؤسسات دينية تَمتزج فيها الأبعاد الروحية والاجتماعية والثقافية. لا تكتفي هذه الطرق بكونها مساحات للعبادة، بل تتحوّل إلى مراكز للتفاعل المجتمعي، حيث تَجمع الأفراد على قيم المحبة والتعاون. تَنتشر الطرق في مختلف مناطق المغرب، وتحمل خصوصيات محلية تعبّر عن التنوع الثقافي والديني في البلاد. من خلال هذا الانتشار، تُساهم الطرق الصوفية في الحفاظ على التقاليد والعادات المرتبطة بالمناسبات الدينية، وتُعزّز من الترابط الاجتماعي عبر الأنشطة الجماعية.

تُسهم هذه الطرق في تثبيت الهوية الثقافية المغربية، عبر الحفاظ على فنون الإنشاد والمديح، وتوثيق الذاكرة الدينية الشعبية. تُنظَّم حفلات الذكر والأمداح النبوية في المناسبات الوطنية والدينية، مما يُضفي على المشهد الثقافي طابعًا روحانيًا متجذرًا. تتعاون الطرق كذلك مع جمعيات المجتمع المدني، ما يُمكّنها من لعب دور تثقيفي وتأهيلي في صفوف الشباب، خصوصًا في المناطق النائية. وبهذا، تُصبح الطرق الصوفية جسرًا بين الماضي والحاضر، وتُسهم في استمرار حضور المعالم الإسلامية في المغرب في وجدان المجتمع.

لا يمكن فصل الطرق الصوفية عن الدينامية الاجتماعية والثقافية في المغرب، حيث تنخرط في النقاش العمومي من خلال خطابها القائم على التوسط والتسامح. تُنظِّم الطرق مهرجانات سنوية، وملتقيات فكرية، تُناقَش فيها قضايا الأخلاق والدين والمجتمع. وتُعد هذه اللقاءات فضاءات للتعارف وتبادل التجارب، مما يُعزّز من الوظيفة الاجتماعية للصوفية. وفي هذا السياق، تُشكّل الطرق الصوفية جزءًا أساسيًا من المعالم الإسلامية في المغرب، لأنها تَدمج الروح بالمجتمع، وتُجسّد البعد العملي للإيمان.

حماية المعالم الإسلامية في المغرب: تحديات وحلول

تُعد المعالم الإسلامية في المغرب جزءاً لا يتجزأ من التراث الحضاري الذي يعكس هوية الأمة وتاريخها المتجذر. تشكّل هذه المعالم شواهد حية على عصور ازدهار الحضارة الإسلامية في المنطقة، غير أن صيانتها تواجه تحديات متعددة تستدعي اهتماماً شاملاً. تشهد المدن العتيقة ضغطاً متزايداً نتيجة التوسع الحضري العشوائي، مما يُعرض المباني التاريخية للاندثار أو التهميش. يتزامن ذلك مع ضعف في عمليات الجرد الدقيقة للمواقع الأثرية، ما يؤدي إلى غياب قاعدة بيانات موثوقة يمكن الاستناد إليها في التخطيط لصيانتها.

تعاني العديد من المعالم من عمليات ترميم غير دقيقة أو غير مدروسة تفتقر إلى المعرفة التقنية الدقيقة بطبيعة المواد والأنماط المعمارية الإسلامية الأصيلة. تتفاقم هذه المشكلات بفعل التأثيرات المناخية والبيئية، إلى جانب تكرار الكوارث الطبيعية التي قد تُحدث أضراراً بنيوية خطيرة في المآثر. في الوقت نفسه، يؤثر غياب التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية سلباً على قدرة الدولة والمجتمع على تنفيذ سياسات فعالة للحماية، خصوصاً مع غياب رقابة صارمة على البناء العشوائي المجاور للمواقع التراثية.

تشهد السنوات الأخيرة جهوداً ملموسة لمعالجة هذه التحديات من خلال تطوير القوانين وإطلاق مشاريع وطنية لترميم وتأهيل المدن التاريخية. توجّهت الدولة نحو اعتماد أطر قانونية جديدة تُعزز من تعريف العقارات الثقافية وتنظّم آليات صيانتها. كما تم توجيه استثمارات كبيرة لدعم البنية التحتية وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية حول المعالم، في محاولة لدمجها ضمن محيطها المجتمعي. تعكس هذه الجهود وعياً متزايداً بأهمية المعالم الإسلامية في المغرب بوصفها مكوناً من مكونات التنمية المستدامة والهوية الوطنية.

جهود الترميم للحفاظ على الهوية التاريخية

تؤدي جهود الترميم دوراً محورياً في الحفاظ على الهوية التاريخية التي تجسدها المعالم الإسلامية في المغرب. يتجاوز الترميم مجرد إصلاح مادي ليصبح وسيلة لإعادة إحياء روح المكان وربط الحاضر بالماضي. بدأت هذه العمليات تأخذ طابعاً مؤسساتياً مدروساً، حيث يتم اعتماد دراسات تقنية قبل الشروع في أي تدخل معماري. تشمل هذه الدراسات تقييم الوضع البنيوي للمباني وتحليل الأضرار وتحديد نوعية المواد الأصلية المستخدمة لضمان عدم تشويه الطابع الأصيل للمعلم.

تركزت البرامج الكبرى للترميم على المدن العتيقة التي تزخر بكثافة عالية من المآثر الإسلامية، مثل فاس ومراكش ومكناس والرباط. جاءت هذه التدخلات في إطار مشاريع وطنية تهدف إلى إعادة تأهيل الأحياء التاريخية وتحسين ظروف عيش السكان المحليين. ساعدت هذه الجهود في إنقاذ عدد من المباني المهددة بالانهيار وأعادت توظيفها في أغراض ثقافية وسياحية، مما عزز من مكانة هذه المدن على خريطة التراث العالمي. في المقابل، لا تزال بعض المناطق الهامشية تعاني من نقص في الموارد وضعف في تنفيذ مشاريع الترميم بالشكل المطلوب.

تبرز أهمية الترميم في قدرته على صون الذاكرة الجماعية وحماية العناصر المعمارية ذات القيمة الرمزية العالية. يتم توجيه الانتباه أيضاً إلى تحسين الفضاءات المجاورة للمعالم بما يضمن اندماجها في النسيج العمراني والاجتماعي. تسهم هذه العمليات في تعزيز الوعي العام بقيمة التراث، حيث يشهد السكان عن قرب تحول الأحياء من حالة التدهور إلى حالة الاستعادة والنماء. يشكل هذا التفاعل بين الإنسان والمكان عاملاً حاسماً في استمرارية التراث والحفاظ على الهوية التاريخية للمعالم الإسلامية في المغرب.

التشريعات والقوانين لحماية التراث العمراني

توفّر التشريعات إطاراً قانونياً ضرورياً لحماية التراث العمراني، بما في ذلك المعالم الإسلامية في المغرب. شهد هذا الإطار تطورات ملحوظة خلال العقود الأخيرة، حيث بادرت الدولة إلى مراجعة القوانين القديمة وتحديثها لمواكبة المتغيرات الاجتماعية والعمرانية. ساعدت هذه القوانين في تحديد طبيعة الممتلكات الثقافية وشروط تصنيفها، كما وضعت قواعد واضحة للتدخل في المباني المصنفة أو المجاورة لها. تضمّنت النصوص التشريعية الجديدة آليات للمراقبة والعقوبات على المخالفين، ما عزّز من قدرة المؤسسات على فرض حماية فعلية.

ساهمت هذه القوانين أيضاً في دعم توجهات التنمية المستدامة عبر ربط حماية التراث بتطوير السياحة الثقافية وتنمية الأقاليم. سمحت الإطارات القانونية الجديدة بإدماج البعد الثقافي في برامج التخطيط الحضري، ما أتاح خلق نوع من التوازن بين حماية المعالم الإسلامية في المغرب وتلبية متطلبات التوسع الحضري. استُحدثت لجان محلية وإقليمية تُعنى بمتابعة ملفات الترميم والتأهيل، وتعمل بالتنسيق مع القطاعات الحكومية والجماعات الترابية. يمثل هذا التنسيق حجر الزاوية في ضمان فعالية التنفيذ الميداني للإجراءات القانونية.

رغم هذا التقدم، لا تزال هناك بعض الإشكاليات المرتبطة بتطبيق القوانين على أرض الواقع، خاصة في ما يتعلق بضعف الموارد البشرية والتقنية المتخصصة في المجال. تحتاج التشريعات إلى مواكبة تطور تقنيات البناء والترميم لضمان جودة التدخلات. كما أن الوعي القانوني لدى المواطنين يظل ضعيفاً في بعض المناطق، ما يُقلل من فعالية المشاركة المجتمعية في حماية التراث. تبقى الحاجة ملحة إلى مزيد من التحسيس والتكوين في المجال القانوني لضمان تحقيق حماية شاملة ومستدامة للمعالم الإسلامية في المغرب.

مشاركة المجتمع المحلي في صون المعالم

تكتسب مشاركة المجتمع المحلي في صون المعالم الإسلامية في المغرب بعداً حاسماً، إذ يشكّل السكان الحلقة الأقرب إلى هذه المآثر. تؤدي المجتمعات المحلية دوراً محورياً في المحافظة على التراث من خلال الوعي والارتباط الثقافي بالمكان. تُساهم الأنشطة الثقافية والتربوية التي تنظمها الجمعيات المحلية في تعزيز الفهم الشعبي لقيمة هذه المعالم. كما تُسهم المدارس ووسائل الإعلام المحلية في نشر الوعي بأهمية المحافظة على الموروث التاريخي.

تتجلى مشاركة السكان أيضاً في مراقبة التعديات والإبلاغ عن الأضرار، ما يمنح السلطات معلومات مباشرة حول التهديدات التي تواجه المواقع الأثرية. تُمارس العائلات التي تعيش في المدن العتيقة نوعاً من الحماية اليومية للمعالم، حيث يتعاملون مع هذه المآثر كجزء من حياتهم اليومية وليس كمجرد مواقع سياحية. يُساعد هذا التفاعل الحي في إبقاء المعالم نشطة ومرتبطة بالحياة المعاصرة، بدلاً من أن تتحول إلى أماكن معزولة تفقد روحها.

رغم أهمية هذا الدور، فإن مشاركة المجتمع المحلي تحتاج إلى دعم مؤسسي من خلال توفير آليات تشاركية في صنع القرار المرتبط بالتراث. تُمكّن هذه المشاركة من خلق شعور بالمسؤولية الجماعية وتحفيز التعاون بين الدولة والمجتمع. من خلال إشراك السكان في ورشات الترميم أو الحملات التحسيسية، يتم تحويل حماية المعالم إلى فعل جماعي يرسخ مكانتها في الذاكرة المشتركة. بذلك تُصبح حماية المعالم الإسلامية في المغرب مسؤولية يتقاسمها الجميع، لا عبئاً تتحمله جهة واحدة.

ما الذي يجعل المعالم الإسلامية في المغرب ذات أهمية عالمية؟

تُعد المعالم الإسلامية في المغرب تجسيدًا ملموسًا لحضارة عريقة تواصلت عبر قرون من التراكم الثقافي والديني والمعماري. تحمل هذه المعالم بين جنباتها عناصر فنية وهندسية تعكس روح الحضارة الإسلامية، وتُبرز الخصوصية المغربية في التفاعل مع محيطها المتوسطي والأفريقي والعربي. تنفرد هذه المعالم بأسلوب معماري يمزج بين الرقي والبساطة، وبين الزخرفة والتناسق، فتظهر كمنارات ثقافية تحمل في طياتها رسائل رمزية متعددة.

يتجلى البعد العالمي لهذه المعالم في قدرتها على استقطاب الزوار والباحثين من مختلف أنحاء العالم، إذ تُعتبر واجهات حضارية تسلط الضوء على قدرة المسلمين في المغرب على إنتاج فن معماري أصيل ومتفرد. تبرز المعالم الإسلامية في المغرب كأمثلة حية على التعايش بين التقاليد والحداثة، حيث تستمر في أداء وظائفها الدينية والاجتماعية إلى اليوم، في حين تظل شاهدة على إبداعات الحرفيين والفنانين الذين تركوا بصماتهم في كل زاوية منها. يُعزز هذا الحضور الممتد مكانة هذه المعالم في السياق العالمي، فيجعل منها جزءًا من الذاكرة الثقافية للإنسانية جمعاء.

تتعمق أهمية هذه المعالم عالميًا من خلال ما تتيحه من فرص للتبادل الثقافي والتفاهم الحضاري، إذ تُوفر بيئة غنية للفكر المعماري والفني والتاريخي يمكن دراستها ومقارنتها بنظيراتها من المعالم الإسلامية في الشرق أو الأندلس. تساهم هذه المعالم في خلق حوار مفتوح بين الثقافات، فتمكّن المتخصصين من استكشاف الجوانب الجمالية والرمزية التي تعبر عن العمق الروحي والتقني في الحضارة الإسلامية. وبهذا تؤكد المعالم الإسلامية في المغرب حضورها كجسور ثقافية تربط بين الماضي والحاضر، وبين الشرق والغرب.

الاعتراف الدولي بقيمة التراث المغربي

يحظى التراث المغربي عامة، والمعالم الإسلامية في المغرب على وجه الخصوص، باعتراف دولي يعكس قيمتها الحضارية والرمزية. تعكس عمليات التصنيف الدولية من قبل منظمات مثل اليونسكو هذا التقدير، حيث أُدرجت عدة مدن مغربية ومعالمها ضمن لائحة التراث العالمي، مما يضفي طابعًا رسميًا على هذا الاعتراف ويُبرز أهمية هذه المواقع في السياق الثقافي العالمي. يُترجم هذا الاعتراف إلى دعم لوجستي وتقني يسهم في صيانة هذه المعالم والحفاظ على استمراريتها.

يتجاوز الاعتراف الدولي الجانب الرمزي ليشمل الجوانب العملية، إذ تُمكن هذه التصنيفات من تحفيز السياسات الوطنية والمحلية نحو استراتيجيات أكثر استدامة في التعامل مع التراث. تُساهم المشاريع الممولة دوليًا في ترميم المواقع التاريخية، وفي تدريب الكفاءات المحلية على أساليب الصيانة الحديثة والمتوافقة مع المعايير العالمية. يساعد هذا الدعم في الحفاظ على الطابع الأصيل للمعالم دون المساس بخصوصياتها الثقافية والدينية، مما يعزز من مكانتها كرمز للهوية المغربية.

تنعكس آثار هذا الاعتراف كذلك على مستوى الترويج السياحي والثقافي، حيث تُستثمر هذه المكانة الدولية في جذب الزوار من مختلف أنحاء العالم، فتُصبح المعالم الإسلامية في المغرب جزءًا من مسارات السياحة الثقافية التي تحتفي بالتنوع والتعدد. يخلق هذا الزخم فرصة لتعزيز الاقتصاد المحلي، وفي نفس الوقت يُرسخ فكرة أن هذه المعالم ليست فقط جزءًا من التراث المغربي، بل من التراث الإنساني المشترك، الذي يلتقي عنده الجميع دون استثناء.

مساهمة المغرب في التراث الإسلامي المشترك

يندرج المغرب ضمن الدول التي ساهمت بشكل فعال في تشكيل ملامح التراث الإسلامي المشترك، من خلال ما قدمه من إنجازات فكرية ومعمارية وروحية. لعبت المعالم الإسلامية في المغرب دورًا محوريًا في نقل المعرفة وتوطينها، خاصة عبر المؤسسات الدينية والتعليمية التي شكلت مراكز إشعاع علمي في العالم الإسلامي. احتضنت المدن المغربية الكبرى جامعات ومساجد كانت ولا تزال مرجعية في العلوم الدينية واللغوية، وهو ما يؤكد أن الإسهام المغربي لم يكن محليًا فحسب بل امتد ليشمل المشرق والمغرب.

ساهمت هذه المعالم في خلق بيئة معرفية استوعبت تيارات متعددة من الفكر الإسلامي، فاستقبلت العلماء والطلاب من شتى البلدان، وقدمت نموذجًا للتعايش بين المدارس الفكرية المختلفة داخل النسق الإسلامي العام. لم يكن هذا الإسهام مقتصرًا على التعليم، بل تجسد أيضًا في فنون العمارة والزخرفة التي طورتها الحضارة المغربية وصدّرتها إلى مناطق عديدة، خاصة في الأندلس وشمال إفريقيا. وهكذا ساعدت هذه المساهمات في ترسيخ رؤية بصرية موحدة للمعمار الإسلامي، مع الحفاظ على الخصوصيات المحلية.

استمر المغرب في أداء هذا الدور حتى الوقت الحاضر، إذ تُعد المعالم الإسلامية في المغرب شاهدة على إسهامه الحضاري في ترسيخ قيم الإسلام الثقافية والجمالية. يعكس التنوع الغني في هذه المعالم مدى انفتاح المغرب على روافد متعددة، في حين تظل هذه المساهمة حية من خلال برامج الترميم، والتوثيق، والتبادل المعرفي، مما يجعل من المغرب فاعلاً حقيقيًا في بناء وتطوير التراث الإسلامي المشترك.

دور المعالم في تعزيز الحوار الحضاري

تلعب المعالم الإسلامية في المغرب دورًا مركزيًا في تعزيز الحوار الحضاري، إذ توفر فضاءات حقيقية للقاء الثقافات وتبادل الرؤى، بعيدًا عن التصورات النمطية والانغلاق. تعكس هذه المعالم تاريخًا طويلاً من التفاعل بين مكونات المجتمع المغربي، الذي يجمع بين البعد الإسلامي والعربي والأمازيغي، إلى جانب التأثيرات المتوسطية والأفريقية. يُبرز هذا التداخل نموذجًا حضاريًا يُحتذى به في التعايش والاحترام المتبادل.

تُسهم هذه المعالم كذلك في تفعيل الحوار من خلال استقطابها لزوار من مختلف الخلفيات الثقافية والدينية، حيث يجد هؤلاء في تفاصيل العمارة والزخرفة والمضمون الروحي ما يشجع على التفكير في المشترك الإنساني. تقدم هذه المواقع مادة غنية للدراسة المقارنة في التاريخ والفن والدين، فتفتح أبوابًا للنقاش حول القيم المشتركة التي توحد البشر عبر العصور. تصبح هذه التجربة الثقافية مدخلاً للتفاهم بدلًا من الصراع، وللتقارب بدلًا من التنافر.

يستمر هذا الدور في ظل الجهود المبذولة على المستويين الرسمي والمدني، من خلال تنظيم فعاليات ثقافية، ومعارض فنية، وندوات فكرية تقام في هذه المعالم أو حولها. يتجاوز هذا النشاط البعد الاحتفالي، ليُرسخ فكرة أن المعالم الإسلامية في المغرب ليست فقط شواهد مادية، بل أدوات حية لبناء الجسور بين الشعوب. يعزز هذا الحضور الثقافي من مكانة المغرب كمركز للحوار والتنوع، ويرسخ مكانة هذه المعالم كمحاور أساسية في الخطاب الحضاري المعاصر.

ما الدور التعليمي الذي لعبته المعالم الإسلامية في المغرب؟

قدّمت المعالم الإسلامية في المغرب، خصوصًا المساجد والمدارس العتيقة، دورًا رياديًا في نشر العلوم الشرعية واللغوية والفلسفية. احتضنت حلقات الدرس التي تخرّج منها فقهاء وعلماء أثروا المكتبات الإسلامية بمؤلفاتهم، وربطت المعرفة بالقيم الدينية. كما ساعدت هذه المؤسسات في تكوين هوية فكرية مغربية معتدلة ومؤثرة في العالم الإسلامي.

كيف أسهمت العمارة الإسلامية المغربية في إثراء الهوية البصرية للمدن؟

تميّزت العمارة الإسلامية في المغرب بتصاميم فريدة مثل الزليج الملوّن، والنقوش الجبسية، والأقواس الأنيقة، مما أضفى طابعًا جماليًا وروحيًا على المدن. لم تكن هذه التفاصيل مجرد زخارف، بل رسائل بصرية تعكس قيم الانسجام والتناغم بين الدين والفن، وتحافظ على أصالة الهوية المغربية أمام تيارات التغيير عبر العصور.

ما أثر المعالم الإسلامية في المغرب على السياحة الثقافية؟

استقطبت المعالم الإسلامية في المغرب ملايين الزوار سنويًا بفضل قيمتها التاريخية والدينية والفنية. أدرجت مدن مثل فاس ومراكش على قائمة التراث العالمي لليونسكو، مما عزز حضورها السياحي عالميًا. كما أسهمت البرامج الثقافية والمهرجانات في ربط هذه المعالم بالتنمية الاقتصادية، وجعلتها جسورًا للتواصل بين الحضارات.

وفي ختام مقالنا، يمكن القول أن المعالم الإسلامية في المغرب ليست مجرد شواهد حجرية صامتة، بل ذاكرة حية تختزن عبق التاريخ وروح الحضارة المُعلن عنها. جمعت بين الدين والعلم والفن، وأسهمت في تشكيل هوية وطنية ودينية امتدت آثارها إلى خارج حدود المغرب. ومع استمرار جهود الحماية والترميم، تبقى هذه المعالم مصدر إلهام للأجيال، وجسرًا للحوار الحضاري بين الماضي والحاضر والمستقبل.

تنويه مهم بشأن حقوق المحتوى

جميع الحقوق محفوظة لموقع نَبْض العرب © 2025. يُمنع نسخ هذا المحتوى أو إعادة نشره أو ترجمته أو اقتباس أكثر من 10% منه إلا بإذنٍ خطّي مسبق. لأي استخدام تجاري أو أكاديمي، يُرجى التواصل عبر: info@nabdalarab.com.

ملاحظة: يُسمح بالاقتباس المحدود مع ذكر المصدر ورابط مباشر للمقال الأصلي.