المآذن المملوكية كبصمة معمارية إسلامية مميزة في القاهرة

تُعدّ المآذن المملوكية من أبرز رموز العمارة الإسلامية في القاهرة والتي امتازت بتصاميمها الدقيقة التي تمزج بين الصلابة الإنشائية والرقيّ الجمالي. شكّلت كل مئذنة لوحة فنية قائمة بذاتها بفضل التدرج الهندسي والزخارف المنحوتة والخطوط العربية المتقنة. ولم تكن هذه المآذن مجرد مبانٍ للنداء إلى الصلاة، بل معالم حضارية حملت دلالات سياسية وثقافية وروحية. وفي هذا المقال، سنستعرض المآذن المملوكية كإحدى أهم البصمات المعمارية التي صنعت ملامح القاهرة الإسلامية وأثرت في هويتها العمرانية عبر العصور.

محتويات

- 1 المآذن المملوكية في القاهرة بين الفن والهندسة الإسلامية

- 2 الخصائص المعمارية التي تميز المآذن المملوكية عن غيرها

- 3 كيف أصبحت المآذن المملوكية رمزًا لهوية القاهرة الإسلامية؟

- 4 روائع المآذن المملوكية في القاهرة القديمة

- 5 المآذن المملوكية وتأثيرها على العمارة الإسلامية في العالم

- 6 الزخرفة المملوكية بين البساطة والرمزية في بناء المآذن

- 7 لماذا تُعد المآذن المملوكية إرثًا حضاريًا يجب الحفاظ عليه؟

- 8 المآذن المملوكية في العصر الحديث: بين الأصالة والتجديد

- 9 ما أبرز المؤشرات الإنشائية التي تمنح المئذنة المملوكية ثباتًا وارتفاعًا؟

- 10 كيف تُقرأ الزخارف والخطوط العربية بوصفها “نصًا بصريًا”؟

- 11 ما أفضل طرق توظيف المآذن في السياحة الثقافية المعاصرة؟

المآذن المملوكية في القاهرة بين الفن والهندسة الإسلامية

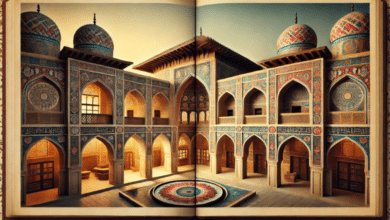

برزت المآذن المملوكية في القاهرة كأحد أبرز معالم العمارة الإسلامية، حيث ساهمت في تشكيل هوية المدينة البصرية والمعمارية خلال الحقبة المملوكية. ارتبط بناء هذه المآذن بنهوض الدولة المملوكية، التي أولت عناية فائقة بالمؤسسات الدينية، ما انعكس على تصاميم المساجد والمدارس التي ارتفعت فوقها هذه المآذن بتناسق لافت. شكّلت المئذنة نقطة التقاء بين الأرض والسماء، بينما عكست في ذات الوقت نفوذ الدولة واهتمامها بإبراز الطابع الديني من خلال اللغة المعمارية المتقدمة.

تميّزت المآذن المملوكية بتكوينها الطبقي الذي جمع بين التدرج الهندسي والتوازن البصري، فغالباً ما تبدأ بقاعدة مربعة تنتقل بسلاسة إلى بدن ثماني الأضلاع، تعلوه أسطوانة تنتهي بشرفة المؤذن. أضفى هذا التنظيم الشعوري بالحركة والتصاعد، وهو ما أعطى للمئذنة بعداً ديناميكياً داخل النسيج العمراني. وبفعل هذا التكوين المتدرج، تفاعلت المئذنة مع محيطها الحضري، لتشكّل علامة دينية بصرية مرئية من مسافات بعيدة، فيتحد الجمال بالشعيرة، والفن بالوظيفة.

علاوة على ذلك، اتسمت المآذن المملوكية بثراء زخرفي بارز، حيث استخدم المعماريون تقنيات دقيقة في نحت الحجر وتزيينه بالمقرنصات والخطوط العربية والزخارف الهندسية والنباتية. ونتيجة لذلك، لم تعد المئذنة مجرّد عنصر بنائي يؤدي وظيفة الأذان، بل تحوّلت إلى عمل فني قائم بذاته. في هذا السياق، شكّلت المآذن المملوكية جزءاً لا يتجزأ من معمارية القاهرة الإسلامية، وأسهمت في تشكيل مشهدها العام، بما يعكس البعد الحضاري والفني الذي أرساه المماليك في فضاء المدينة.

هندسة المآذن المملوكية ودلالاتها الجمالية

اعتمدت المآذن المملوكية في القاهرة على هندسة دقيقة تجمع بين التوازن الجمالي والوظيفة المعمارية، حيث تم تصميمها بطريقة تراعي النسب والكتل بشكل ينسجم مع باقي عناصر المبنى الإسلامي. غالباً ما تبدأ المئذنة بقاعدة مربعة تُمثّل ثبات الأساس، ثم تنتقل إلى بدن ثماني أو أسطواني يعطي إحساساً بالرشاقة، ما يُضفي انطباعاً بالحركة نحو الأعلى. استخدم المعماريون هذا التسلسل الهندسي بهدف تحقيق نوع من السمو البصري، الذي يعزز الجانب الرمزي للمئذنة كمكان يُرفع فيه الأذان وتتجه منه الأنظار إلى السماء.

احتوت المآذن على عناصر زخرفية دقيقة تضيف قيمة جمالية عالية إلى بنيتها المعمارية، إذ نُحتت واجهاتها الخارجية بنقوش هندسية وخطوط عربية متداخلة، إضافة إلى استخدام المقرنصات التي تُهيّئ الانتقال من مستوى إلى آخر داخل جسم المئذنة. لم تكن هذه العناصر مجرد تفاصيل زخرفية، بل أدت دوراً وظيفياً في توزيع الأحمال والانتقال بين الكتل المعمارية. ومن خلال هذا الترابط بين الشكل والوظيفة، نجحت المآذن المملوكية في التعبير عن فلسفة معمارية قائمة على التكامل بين الفن والهندسة.

انعكست هذه الهندسة على المشهد الحضري للقاهرة، حيث ظهرت المآذن كعلامات حضرية مرئية من مسافات بعيدة، ما جعلها تسهم في تشكيل الأفق البصري للمدينة. لم تكتف المآذن المملوكية بتحديد موقع المسجد داخل النسيج العمراني، بل أسهمت في ضبط الإيقاع البصري للفراغات العامة. ومع تكرار نمطها المميز، نشأت هوية معمارية متجانسة في أحياء القاهرة، تُبرز مدى اهتمام المماليك بالرمزية البصرية للمآذن باعتبارها أدوات تعبير حضاري وديني في آنٍ واحد.

المواد المستخدمة في بناء المآذن المملوكية وأثرها في المتانة والزخرفة

استُخدمت في بناء المآذن المملوكية مواد متنوعة تم اختيارها بعناية لتحقيق الاستقرار الإنشائي والجمال الزخرفي في آنٍ واحد. اعتمد المعماريون على الحجر الجيري بشكل أساسي، نظراً لصلابته وسهولة نحته، كما لجؤوا إلى استخدام الرخام في بعض التفاصيل الزخرفية التي تطلبت نعومة أكبر ودرجة لمعان تعكس الضوء بشكل جمالي. أتاح هذا التنوع المادي تحقيق توازن بين المتانة اللازمة لرفع البنية العمودية للمئذنة، وبين المرونة المطلوبة لإظهار تفاصيل الزخرفة الدقيقة.

ساهم استخدام هذه المواد في تأمين استدامة المآذن رغم مرور القرون، حيث ساعدت الأحجار المستخدمة على مقاومة عوامل التعرية والطقس. لم يكن اختيار المادة مسألة عشوائية، بل خضع لمعايير وظيفية وجمالية صارمة، حيث رُوعي في الحجر تحمله للوزن وسهولة تشكيله، وفي الخشب إمكانية نحته لأغراض زخرفية داخلية. أضفى هذا التمازج بين المواد الصلبة واللينة بُعداً بصرياً معقداً، سمح بظهور المئذنة في هيئة فنية متعددة الطبقات.

كذلك، انعكست المواد المستخدمة على الطابع الجمالي للمآذن، حيث جرى تنسيق الألوان والأنسجة لتكوين واجهات غنية بالتفاصيل البصرية. تراوحت الألوان بين الأبيض المصقول للرخام، والرمادي المصفر للحجر الجيري، مما أضفى تنوعاً لونيّاً جذاباً في ضوء الشمس. هذا التفاعل بين اللون والملمس أسهم في تعزيز إبراز الزخارف الدقيقة، ومن ثم إظهار المئذنة كعمل معماري قائم على التوازن بين الخشونة والمتانة من جهة، والدقة والنعومة من جهة أخرى، ما يعكس فهماً عميقاً لفن البناء لدى المعماريين المملوكيين.

كيف تطورت تقنيات البناء المملوكي في تصميم المآذن؟

شهدت تقنيات البناء في العصر المملوكي تطوراً تدريجياً ملحوظاً، انعكس بشكل واضح في طريقة تشييد المآذن. في المراحل الأولى، كانت التصاميم أبسط وأقرب إلى النمط العباسي أو الفاطمي، لكن مع مرور الوقت، تم إدخال تقسيمات معمارية جديدة وتراكيب أكثر تعقيداً. اعتمد البنّاؤون على تقنيات حسابية دقيقة لضبط النسب بين القاعدة والبدن والقمّة، وهو ما وفّر توازناً بصرياً وإنشائياً قلّ نظيره. أصبح ارتفاع المئذنة مدروساً بدقة ليضمن ظهورها في الأفق بدون الإخلال بثباتها البنيوي.

اعتمد المعماريون على أنظمة تحويل هندسية متقدمة مثل استخدام المقرنصات لتسهيل الانتقال بين الأشكال المختلفة داخل المئذنة، ما ساعد على تجاوز التحديات التي فرضتها الأشكال المركبة. لم تقتصر هذه الابتكارات على الشكل فحسب، بل طالت الأساليب الإنشائية، إذ جرى تعزيز الجدران الداخلية وتوزيع الأحمال بطرق ذكية، تسمح بتحقيق الارتفاع دون التأثير على الاستقرار. أظهرت هذه الأساليب وعياً تقنياً متقدماً بالخصائص الفيزيائية للمواد وبالسلوك الإنشائي للمباني الطويلة.

في المراحل الأخيرة من العصر المملوكي، أُدخلت تحسينات إنشائية شملت استخدام تقنيات تدعيم داخلية، مثل تقوية القاعدة باستخدام عقود حجرية مدعّمة، مما سمح بزيادة ارتفاع المآذن دون خوف من الانهيار. كما تمت مراعاة العوامل البيئية مثل الرياح والزلازل بشكل أكبر، ما يشير إلى تطوّر واضح في فهم التحديات المناخية والهندسية. نتيجة لهذا التطور، ظهرت المآذن المملوكية في القاهرة كأبراج رشيقة وقوية في آنٍ واحد، تحمل في طيّاتها تراكماً من الخبرات والتقنيات التي أثبتت جدارتها مع مرور الزمن.

الخصائص المعمارية التي تميز المآذن المملوكية عن غيرها

قدّمت المآذن المملوكية بصمة معمارية فريدة ضمن مشهد القاهرة التاريخي، إذ اتّسمت بخصائص عديدة نشأت في سياق حضارة الدولة المملوكية التي سادت مصر والشام في القرون الوسطى. أولاً، استخدمت الحجارة كالمادة الأساسية في البناء، ما أثار الإحساس بالدوام والقوة، بينما تراجعت استخدامات الخشب تدريجياً في هذه المباني. ثم، تبلورت المآذن بطابع طبقي واضح في ثلاثة أجزاء أو أكثر، ما ساعد على تمييزها بصرياً من بعيد ضمن الأفق العمراني للقاهرة. وبعد ذلك، اتّبعت خطوط العمارة المملوكية مبدأ الإيقاع الرأسي، بحيث ارتفعت المآذن عن المباني المحيطة، ما جعلها علامات بصرية تخاطب السماء وتعبّر عن التوجه الديني والثقافي في آن واحد.

ومن جانب آخر، فقد غالباً ما ترافقت المآذن مع واجهات كبيرة للمساجد أو المجمعات التي شملت المدارس والقبور، ما جعلها جزءاً لا يتجزّأ من التجربة المعمارية الكاملة، بدلاً من كونها عنصرًا منفردًا. وعلاوة على ذلك، استعملت الزخارف والنقوش والخطوط العربية بطريقة مُتقنة تغلّفت بها المآذن، ما أضفى عليها بُعداً فنياً محلياً يُتماشى مع روح العصر. ويُشير هذا التناغم بين الهيكل المعماري والديكور إلى أن المآذن المملوكية لم تكن مجرد منصّة للأذان فحسب، بل تعبيرٌ معماري عن السلطة والتدين والذوق الفني في مدينة القاهرة.

وبينما تغيّرت الأذواق والتقنيات عبر العصور، بقيت المآذن المملوكية مغايرة في طابعها ورمزيتها، إذ أثّرت على أفق المدينة ومنحتها طابعاً عمودياً يمزج بين وظيفة العبادة وشكلاً معماريّاً ذا حضور بصري قوي، ما يجعلها من العناصر المعمارية المميزة في القاهرة ولاقت اهتماماً كبيراً من الباحثين والمعمّرين المعاصرين.

الطبقات والأدوار الهندسية في المئذنة المملوكية

ناقشت الكثير من الدراسات الهندسية أن مئذنةً مملوكيةً تقليدية تتكوّن من تقسيم واضح إلى طبقات أو أدوار، ما يعكس رؤية تصميم دقيقة وفهمًا هندسيًا متطوّراً. أوّلاً، تبدأ المئذنة بقاعدة مربّعة أو مستطيلة ترتكز على المبنى الأم، ما يعزّز الاستقرار ويمنح المئذنة وزنها المعماري. ثمّ تنتقل إلى طبقة ثانية غالباً تكون ثُمانية الأضلاع (أو في بعض الحالات دائرية)، ما يولّد تحوّلاً بصرياً وانتقالاً شكليّاً من الشكل الصلب إلى الشكل المنحني، ويُسهّل الإنتقال نحو الأعلى. وبعد ذلك، تظهر طبقة ثالثة أو حتى رابعة غالبًا تضم مجسّات أو أعمدة دقيقة أو معرض للبالكون، وتنتهي غالباً بكُوّة أو قُبة صغيرة أو مصبّ مفتوح نحو السماء. ويُشير هذا التصميم إلى أن المآذن المملوكية لم تكن مباني خطية بسيطة، بل كائنات معمارية ذات تدرج شكلي منطقي ومنظّم.

علاوة على ذلك، فقد تراوحت أقطار الطبقات وانكماشها بتدرّج كلما ارتفعنا نحو الأعلى، ما أعطى الإحساس بالارتفاع والنحافة والمتانة في آن واحد، كما لو أن المئذنة تشدّ نحو السماء. وبعد ذلك، فإن فواصل المعرض أو البلكونات التفافية الشكل غالباً ما قامت بوظيفة رمزية تُعلِن حضور المئذنة وانفصالها عن جسم المبنى الأساسي، مع إبرازها كعلامة بصرية مستقلة. كذلك، فإن وجود سلالم ضيّقة متداخلة أو داخلية للمئذنة يُعدّ من العناصر الهندسية التي تلائم هذا التقسيم الطبقي وتساعد على الوصول إلى المنصّة العلوية للآذان أو للبالكون.

وبينما يختلف عدد الطبقات وشكلها من مئذنة إلى أخرى، إلا أن النمط الثلاثي أو الرباعي الطبقات أصبح مؤشّراً مميّزاً في «المآذن المملوكية»، إذ جمع بين وظيفة الارتفاع، والزخرفة، والرمزية المرئية، في سياق معماري احتفى بالذات المعمارية ضمن بيئة حضرية كثيفة مثل مدينة القاهرة.

الزخارف والخطوط العربية كعنصر فني في المآذن

قدّمت المآذن في العصر المملوكي لوحات فنية تجسَّدت عبر الزخارف والحروف العربية، إذ وظفت الحرف والنقش والنمط الهندسي لتصبح جزءاً لا يتجزّأ من الهيكل المعماري. أوّلاً، بدأت الحروف العربية تُنقش على أحزمة تطوّق المئذنة أو تفصل بين طبقاتها، ما ساهم في إعطاء طابعاً كتابياً يتناغم مع معاني العبادة والتعلّق بالدين. ثُمّ، استخدمت الزخارف النباتية والفراغات المتداخلة (أرابيسك) لتغطية الأسطح الحجرية أو مجالات البلكونات، ما جعل سطح المئذنة عبارة عن سمفونية لونية ونحتية بين الضوء والظل. وبعد ذلك، فإن التقنية العمرانية للمعمار المملوكي سمحت بأن تنحت الزخارف مباشرة في الحجر ـ وهو ما يظهر وضوحاً في بعض المآذن في القاهرة ـ ما يدل على مستوى متقدم من الحرفة والفن.

كما أن الربط بين الخط العربي والزخارف ساهم في خلق توازن بصري بين الأشكال الهندسية والحروف، ما يضفي روحاً مميزة على المئذنة، بحيث يبدو أنها ليست مجرد برج وظيفي بل قطعة فنية منظّمة. وعلاوة على ذلك، فقد بدأت استخدامات مثل النقش بالنحاس أو الرصاص الأسود لخلفيات الحروف، أو إدخال ألوان خفيفة في بعض العناصر، ما يزيد من تأثير النص والزخرفة على المشاهد. أخيراً، فإن التكرار والتناظُر الجزئي في الزخارف أعطيا إيحاءً بالحركة والدينامية بالرغم من ثبات المئذنة، ما يعزز بعداً روحانياً بصرياً يتماشى مع وظيفة الدعوة والتذكير.

وبهذا، فإن الزخارف والخطوط العربية في المآذن المملوكية لم تكن زخرفة تزيينية فحسب، بل كانت لغة معمارية متكاملة تعبّر عن الهوية الإسلامية والذوق الفني والحضور الحضري، ما يجعلها عنصراً أساسياً في فهم البصمة المعمارية للمآذن المملوكية في القاهرة.

تأثير المدارس المعمارية في شكل المئذنة المملوكية

ظهرت في سياق بناء المآذن المملوكية تأثيرات معمارية عدّة أسهمت في تشكيل الشكل النهائي لتلك المآذن، إذ دخلت مدارس فنية من الشام والأندلس والأناضول ضمن السياق المصري عبر ورشات الحرفيين والمهندسين الذين أنتجوا هذه المآذن. أولاً، اقتُبست بعض العناصر من المدرسة الشامية القروسطية، مثل استخدام أجزائها الحجرية الكبيرة والنقوش العميقة، ما انعكس في بعض المآذن التي يظهر فيها طابع حجري صلب وزخارف بارزة. ثمّ، انخرطت مدرسة الأندلسيات في نقل أنماط الزخرفة النباتية والخطوط الكوفية التي غالباً ما نراها مطعّمة في المآذن المملوكية، ما أعطاها بعداً إقليمياً واسعاً. وبعد ذلك، فقد دخلت المدرسة الأناضولية تأثيراتها من حيث التنسيق الشكلي المعماري للمساجد والمآذن، كالتدرّج الطبقي أو المنصّة العلوية المكوّنة من أعمدة رفيعة أو دَرَج حلزوني داخلي، ما ساهم في تنويع أشكال المآذن وطابعها البصري في الأفق القاهري.

ومن جهة أخرى، فإن المدرسة المصرية المحلية تطوّرت لتُدمج بين هذه التأثيرات وتُخصّبها بخبرات الحِرَف المحلية، ما أدى إلى أن شكل المئذنة ذا الثلاث أو الأربع طبقات والفواصل البارزة وما يرتبط بها من بالكونات وزخارف أصبح هو المعمول به في القاهرة، وليس مجرد تقليد أجنبي. كما أن التنظيم المكاني داخل المدينة، وضرورة أن تكون المئذنة مرئية من الشارع أو من قلب الحيّ، أثّرت أيضاً في الشكل المعماري النهائي، الأمر الذي يعكس تفاعل المدرسة المعمارية مع البيئة الحضرية. وبالتالي، يُمكن القول إن تأثير المدارس المعمارية المختلفة ساعد في صنع هوية مميزة للمئذنة المملوكية، إذ جمع الشكل والوظيفة والزخرفة ضمن إطار حضري محلي، ما يعزز بصمتها كجزء من التراث المعماري الإسلامي في القاهرة.

كيف أصبحت المآذن المملوكية رمزًا لهوية القاهرة الإسلامية؟

شهدت مدينة القاهرة في العصر المملوكي تحوّلًا معماريًا شاملاً، انعكس في كثافة المنشآت الدينية التي انتشرت في مختلف أحيائها. مثّلت تلك المآذن عنصرًا معماريًا متكررًا في المشهد البصري، مما منح المدينة طابعًا خاصًا ومميزًا ضمن سياق العواصم الإسلامية الأخرى. ساعد تشييد المساجد والمدارس والخوانق والتكايا في تعزيز هذا الحضور، حيث ارتبطت هذه المباني غالبًا بمئذنة مهيبة تتجاوز في أبعادها ما كان مألوفًا من قبل. تميّزت تلك المآذن بتعدد طبقاتها وتنوع أشكالها المعمارية، مما ساهم في إبراز هوية بصرية متفردة للمدينة.

أدى هذا الحضور البصري المكثّف للمآذن إلى رسوخ فكرة أن القاهرة مدينة إسلامية ذات طابع مملوكي متمايز، حتى غدت توصف بأنها “مدينة الألف مئذنة”. ترافقت هذه الصورة مع البعد الرمزي الذي حملته المآذن بوصفها دلالة على سلطة الحاكم أو الواقف الذي موّل بناء المنشأة. تحوّلت المآذن من مجرد عنصر معماري وظيفي إلى علامة سياسية واجتماعية تعكس مكانة الراعي واهتمامه بالشؤون الدينية والعمرانية. لذا غدت المآذن المملوكية، بفخامتها وتنوعها، وسيلة لتثبيت حضور السلاطين والأمراء داخل النسيج الحضري للقاهرة.

ساهمت هذه التحولات في جعل المآذن جزءًا من الوجدان البصري لسكان المدينة، إذ لم يعد بالإمكان تصور القاهرة دون تلك الأبراج الرشيقة التي تخترق الأفق. رافق هذا المشهد العمراني بُعد شعوري وثقافي لدى السكان، فارتبطت المئذنة بمواقيت الصلاة، وبلحظات التجمع والتقوى، وبالإحساس بانتماء الحيّ إلى نسيج المدينة الأوسع. بذلك، تجذّرت المآذن المملوكية كرمز معماري وروحي، يعكس هوية القاهرة الإسلامية بكل ما فيها من خصوصية وتعدد وثراء.

المآذن كعنصر بصري يحدد ملامح المدينة القديمة

برزت المآذن المملوكية كأحد أهم الملامح التي شكّلت الهوية البصرية للمدينة القديمة في القاهرة، حيث ساهمت من خلال تصميمها الفريد في رسم صورة عمرانية مميزة. تميّزت هذه المآذن بارتفاعاتها اللافتة وتراكب طبقاتها التي تبدأ من قاعدة مربعة وتعلو بتدرجات هندسية نحو قمة زخرفية. سمح هذا التكوين بظهور المآذن كأبراج مرئية من مسافات بعيدة، مما أتاح لها تحديد خطوط الأفق للمدينة وتوجيه الأنظار نحو مراكزها الدينية والاجتماعية. على هذا النحو، أدّت المآذن دورًا يتجاوز الوظيفة الصوتية إلى حضور بصري مؤثر في فضاء المدينة.

ساهم تموضع المآذن في أماكن استراتيجية، مثل زوايا المساجد أو على مداخلها الرئيسية، في تعزيز حضورها ضمن النسيج الحضري. لم تقتصر وظيفتها على الإعلان عن موقع المسجد، بل تحوّلت إلى مؤشر بصري يدل على كثافة الحضور الإسلامي في المكان. اندمجت هذه العناصر الرأسية مع بقية التكوينات المعمارية من قباب وأبواب ضخمة، لتنتج مشاهد حضرية متكررة ومألوفة تشكّل بها الوعي الجمعي لسكان المدينة. لهذا السبب، أصبحت المئذنة علامة بصرية قادرة على تحديد هوية الحيّ، بل والمشاركة في تشكيل تصور الناس عن المكان.

رغم تشابه العناصر التكوينية بين المآذن، إلا أن تنوع التفاصيل الزخرفية والزوايا المعمارية منح كل مئذنة طابعًا خاصًا يميزها عن غيرها. أدت هذه الخصوصية في التصميم إلى بناء علاقة شعورية بين المئذنة وسكان الحيّ، إذ غدت بعض المآذن معالم محلية ترتبط بالذاكرة اليومية للمجتمع. بذلك، لم تعد المآذن المملوكية مجرد أبراج تؤدي وظيفة دعوية، بل باتت بمثابة توقيع بصري على المدينة القديمة، يحدّد ملامحها ويرسّخ صورتها الإسلامية المتفرّدة.

العلاقة بين المسجد والمئذنة في الطراز المملوكي

تجلّت العلاقة بين المسجد والمئذنة في الطراز المملوكي بشكل تكاملي يُبرز وحدة المعمار ووظيفته الدينية والاجتماعية. اتّسمت المآذن المملوكية باندماجها الواضح في بنية المسجد، حيث صُمّمت لتكون امتدادًا عموديًا للمبنى يرمز إلى الروحانية والارتباط السماوي. لم تُفصل المئذنة عن الكتلة المعمارية، بل وُضعت في مواقع مدروسة تتيح رؤيتها من مختلف الزوايا، مما يعزّز من مكانة المسجد في النسيج الحضري. أسهم هذا التداخل بين الكيانين في منح العمارة المملوكية هوية موحّدة تميّزت بها عن غيرها من الأنماط الإسلامية.

اعتمد المعماريون المماليك على استخدام المئذنة كعنصر يربط بين الوظيفة الدينية والبُعد الرمزي للمسجد. أصبحت المئذنة رمزًا يشير إلى المسجد من بعيد، كما أنها منحت المبنى حضورًا عموديًا يلفت الانتباه ويؤكّد على أهمية الموقع الديني والاجتماعي. إلى جانب ذلك، ربطت المئذنة بين المسجد وسياقه العمراني من خلال إشارات بصرية توجه المارّين في المدينة، مما جعلها جزءًا من نظام التوجيه الحسي والرمزي داخل القاهرة المملوكية.

عزز هذا الارتباط من استمرارية شكل المئذنة كمكوّن لا يتجزأ من المسجد، سواء في المساجد الكبيرة أو المجمعات الدينية التي تضم مدارس وقبابًا جنائزية. جاءت المآذن لتُكمل التكوين، بحيث تخلق توازناً بصريًا بين العناصر الرأسية والأفقية في المعمار. بهذا التكوين، تحوّلت المئذنة إلى عنصر رئيسي يحدّد هوية المسجد ويعكس وظيفته المركزية في المجتمع. ومن هنا، توضّح العلاقة الوثيقة بين المسجد والمئذنة في الطراز المملوكي مدى إدراك المعماريين لأهمية الدمج بين الشكل والوظيفة ضمن السياق الديني والسكاني.

الدور الرمزي للمئذنة في الحياة الدينية والاجتماعية

اتخذت المئذنة المملوكية في الحياة الدينية والاجتماعية دورًا يتجاوز الأبعاد الوظيفية إلى معانٍ رمزية عميقة. ساهمت هذه المآذن في تجسيد الحضور الإسلامي في فضاء المدينة من خلال ما تمثله من نداء يومي للصلاة وتذكير دائم بالبعد الروحي. تحوّلت المئذنة إلى صوت مرتفع للمجتمع يعبر عن وحدته الدينية، حيث شكّلت الأذان المنطلق منها لحظة زمنية جامعة تُعيد تفعيل الإحساس الجماعي بالمكان والزمان. بهذا، لم تعد المئذنة مجرد منبر للصوت، بل رمزًا يتكرر حضوره في حياة الناس اليومية.

مثّلت المئذنة أيضًا صورة للهيبة والمكانة الاجتماعية، إذ أن الأمراء والسلاطين اهتموا بتشييدها لتكون دليلاً على دورهم في خدمة الدين والمجتمع. رُبط حجم المئذنة وزخرفتها بمكانة الواقف، فتحوّلت إلى وسيلة لإثبات الحضور والنفوذ ضمن المحيط العمراني. ساعد ذلك في تعزيز العلاقة بين المئذنة والمجتمع، حيث أصبحت شاهداً على الرعاية السياسية والدينية، وأداة لربط السلطة بالفضاء الديني. من خلال هذه العلاقة، اكتسبت المآذن المملوكية بعدًا سياسيًا واجتماعيًا يرسّخ مكانتها في وعي السكان.

ساهم الانتشار الواسع لهذه المآذن في ترسيخها كعنصر من عناصر الهوية البصرية والاجتماعية للقاهرة. عُرفت المدينة بمآذنها المتناثرة التي غطّت الأفق، مما رسّخ في الأذهان صورة المدينة الإسلامية المتكاملة. ارتبطت المئذنة بحياة الأحياء والأسواق، وباتت معلماً يدلّ على روح الحيّ ومركز تفاعلاته. بهذا الارتباط بين الشكل والدلالة، احتلت المآذن المملوكية موقعاً رمزياً بارزاً في الحياة اليومية، وجسّدت حضور الدين في النسيج الاجتماعي، لتغدو علامة لا تنفصل عن الهوية الإسلامية للعاصمة المصرية.

روائع المآذن المملوكية في القاهرة القديمة

تميّزت القاهرة القديمة خلال العهد المملوكي ببروز نمط معماري فريد، خاصة في تصميم المآذن التي أصبحت جزءاً من الهوية البصرية للمدينة. اتجه المعماريون في تلك الفترة إلى ابتكار أشكال معمارية تجمع بين الوظيفة الدينية والجمالية والرمزية، فجاءت المآذن المملوكية تحمل بصمة فنية متميزة تظهر في خطوطها المتعرجة، ونقوشها الدقيقة، وارتفاعها اللافت للنظر. وقد عكست هذه المآذن طموح السلاطين المماليك في ترك آثار خالدة تجسّد هيبة السلطة وقوة الدولة، في وقت كانت فيه القاهرة مركزاً سياسياً وثقافياً بارزاً في العالم الإسلامي.

امتد الاهتمام بتشييد المآذن المملوكية ليشمل مواقع استراتيجية داخل المدينة، فاختيرت أماكنها بعناية لتعزز من حضورها البصري والرمزي، فغالباً ما ارتفعت هذه المآذن فوق المدارس والوكالات والمساجد الكبرى، مما أضفى عليها طابعاً شاملاً لا يقتصر على الجانب الديني فقط، بل يشمل أيضاً دوراً ثقافياً واجتماعياً. ولم يقتصر الإبداع فيها على الجوانب الفنية، بل طال أيضاً طرق البناء والتقنيات المعمارية، حيث استخدمت الحجارة الجيرية المنحوتة بعناية، مع الاعتماد على التناظر في التكوينات الزخرفية.

تكشف دراسة هذه المآذن عن تنوع أساليبها، سواء من حيث عدد الطوابق أو الزخارف أو شكل القاعدة، ما يدل على تعدد المدارس المعمارية داخل الطراز المملوكي ذاته. وفي هذا السياق، تبرز عدة نماذج استثنائية لمآذن بقيت حتى اليوم شاهداً حياً على عبقرية المعماري المسلم، وتحديداً مئذنة مسجد السلطان حسن، ومئذنة مسجد قايتباي، ومئذنة الغوري، التي تشكّل بمجموعها سلسلة فنية لا تنفصل عن مفهوم المآذن المملوكية كأثر معماري خالد في وجدان القاهرة.

مئذنة مسجد السلطان حسن: تحفة العمارة المملوكية

شهدت مئذنة مسجد السلطان حسن ولادتها خلال النصف الثاني من القرن الرابع عشر، في زمن ازدهار الدولة المملوكية البحرية. اكتسبت هذه المئذنة مكانتها بفضل موقعها الحيوي في قلب القاهرة، وتصميمها الهندسي المتقن الذي يمزج بين الجمال والقوة. وتُعد من أعلى المآذن المملوكية، حيث صُمّمت على طراز مميز يتكون من قاعدة مربعة تعلوها مستويان مثمنان، ما يمنحها تدرجاً بصرياً متناغماً مع بنية المسجد الضخم. كما أسهم ارتفاعها في جعلها نقطة ارتكاز في المشهد المعماري للمدينة، بحيث يمكن رؤيتها من أماكن بعيدة، ما زاد من قيمتها الرمزية.

اتسمت المئذنة بثراء زخرفي يتجلّى في النوافذ المعقودة، والكورنيشات البارزة، والانتقالات الأنيقة بين مستوياتها المختلفة. كما أبدع الحرفيون في استخدام الحجر المنحوت بأشكال هندسية ونباتية تتكرر دون أن تفقد خصوصيتها، ما منح المئذنة حيوية تسرّ الناظر وتثير الإعجاب بتوازنها الفني. وقد ساعد تصميمها في تعزيز الانسجام بين المئذنة وباقي عناصر المسجد، خاصة الإيوان الرئيسي والبوابة المرتفعة، مما أضفى على المجمع طابعاً عمرانياً متماسكاً لا ينفصل فيه العنصر الوظيفي عن الجمالي.

رغم تعرض المئذنة لزلازل وترميمات عبر العصور، إلا أنها احتفظت بجوهرها المعماري، لتظل واحدة من أبرز الأمثلة على فن العمارة الإسلامية في العصر المملوكي. وقد ساعد هذا الثبات عبر الزمن في ترسيخ المآذن المملوكية كمرجع بصري وثقافي في هوية القاهرة، لتغدو مئذنة السلطان حسن علامة معمارية لا يمكن إغفالها عند الحديث عن روائع هذا الطراز الفني الراقي.

مئذنة مسجد قايتباي: أناقة التفاصيل الحجرية والزخرفة الدقيقة

ظهرت مئذنة مسجد قايتباي في أواخر القرن الخامس عشر كجزء من مجمع معماري متكامل شيّده السلطان الأشرف قايتباي. تميزت هذه المئذنة بأنها أقل ارتفاعاً من مثيلاتها، لكنها عوّضت ذلك برقيّ في التفاصيل ودقة في التنفيذ. اتخذت المئذنة قاعدة مربعة منخفضة، تليها مستويات دائرية مزخرفة بأسلوب فني متقن، مما منحها طابعاً أنيقاً ومتناسقاً. وجاء استخدامها للأشكال الهندسية والنقوش النباتية ليعكس ذوقاً رفيعاً في التكوين الزخرفي، يعبّر عن ذروة النضج الفني الذي وصلت إليه المآذن المملوكية في تلك المرحلة.

عُرف عن هذه المئذنة قدرتها على الجمع بين التوازن البصري والوظيفة المعمارية، إذ خُططت لتكون ظاهرة للعيان ضمن البيئة الحضرية المحيطة دون أن تطغى على بقية عناصر المجمع. ساعد توظيف الظلال والانحناءات في منحها طابعاً ديناميكياً يجعلها تبدو متغيرة المظهر حسب زاوية النظر. كما أضفى النقش على الحجر الجيري الفاتح ملمساً بصرياً رقيقاً، ما عزز من أناقة المشهد العام للمئذنة وخلق انطباعاً بالحرفية المتناهية.

بقيت هذه المئذنة علامة بارزة على فن العمارة المتأخر في العصر المملوكي، إذ مثّلت انتقالاً نحو اتجاهات أكثر رهافة وتفصيلاً. ومن خلال المزج بين الأناقة والدقة، استطاعت أن تحجز لنفسها مكانة ضمن أبرز النماذج التي تعكس هوية المآذن المملوكية، ليس فقط في القاهرة بل في مجمل التراث المعماري الإسلامي. وقد أظهرت بوضوح كيف يمكن للتفصيل أن يكون بديلاً للحجم في خلق الأثر المعماري.

مئذنة الغوري: مزيج بين القوة والانسجام الفني

استُكملت مئذنة الغوري في أوائل القرن السادس عشر في عهد السلطان قانصوه الغوري، لتكون من آخر المآذن الكبرى التي حملت طابع العمارة المملوكية قبل الانتقال إلى أنماط جديدة. تميزت هذه المئذنة ببنيتها القوية ذات القاعدة المربعة والطوابق المتعددة، والتي تعلو تدريجياً حتى تصل إلى قمة ذات طابع زخرفي غني. جاء تصميمها ليعكس روح التوازن بين الكتلة والقيمة البصرية، حيث جمعت بين الضخامة والرشاقة، وبين الثبات والانسياب الفني، ما جعلها مختلفة عن النماذج السابقة.

برزت الزخارف على هذه المئذنة بشكل فني متقن، فغُطيت أسطحها بنقوش نباتية وهندسية دقيقة، إلى جانب استخدام مواد متباينة الألوان مثل الرخام الأبيض والأسود، مما أضفى عليها جاذبية خاصة. كما ساعد موقعها ضمن مجمع معماري يجمع بين المسجد والمدرسة والخانقاه على إبرازها كعنصر معماري محوري، يعبر عن تعدد الوظائف والرموز. ورُبطت المئذنة بباقي أجزاء المجمع من خلال تناغم بصري واضح يعكس الحنكة في تخطيط الفراغات.

رغم بساطة الشكل العام مقارنة ببعض المآذن السابقة، إلا أن مئذنة الغوري استطاعت أن تُحدث أثراً لافتاً بفضل الانسجام الداخلي في التكوينات، واستخدام الضوء والظل لإبراز الأبعاد. وقد عبّرت بامتياز عن ملامح المآذن المملوكية في لحظتها الأخيرة، حيث بلغ الفن ذروته في التعبير عن الهوية البصرية والدينية للمدينة. وبذلك بقيت هذه المئذنة شاهدة على نهاية عصر معماري ذهبي، أسهم في تشكيل شخصية القاهرة الإسلامية.

المآذن المملوكية وتأثيرها على العمارة الإسلامية في العالم

ساهمت المآذن المملوكية في تشكيل ملامح معمارية فريدة داخل القاهرة، حيث برزت كعناصر أساسية في النسيج العمراني الإسلامي خلال فترة المماليك. امتاز هذا الطراز بتكوينه المتدرج، إذ تبدأ المئذنة عادةً بقاعدة مربعة، يليها جذع متعدد الأضلاع، ثم عنق رفيع يتوج بالبنية النهائية التي تحتوي على الشرفات المزخرفة. انعكس هذا البناء المتسلسل في إعطاء المآذن طابعًا مميزًا وفاخرًا يجمع بين التوازن البصري والدقة الهندسية، مما جعلها تتجاوز وظيفتها الدينية لتصبح رموزًا حضرية واضحة في أفق المدينة. ومع مرور الوقت، أصبحت هذه البنية مرجعًا بصريًا للسلطة والمكانة، إذ شُيّدت في مواقع استراتيجية مثل مداخل المساجد والأسواق الكبرى.

أدى التنوع الزخرفي في المآذن المملوكية إلى تعزيز مكانتها كأيقونات جمالية، حيث استخدم المعماريون خلال تلك الحقبة الحجر المنحوت، والنقوش الهندسية المتداخلة، والزخارف النباتية الدقيقة، مما أضفى على المآذن ثراء بصريًا يعكس تطور الذوق الفني الإسلامي. كما ساعد تكرار هذه العناصر في ترسيخ هوية معمارية موحدة داخل القاهرة، الأمر الذي منح المدينة طابعًا معماريًا لا تخطئه العين. ومن جهة أخرى، جرى التفاعل بين المآذن المملوكية وبقية عناصر العمارة كالقباب والمدارس والخانقاهات، ما أدى إلى نشوء منظومة متكاملة تمثل العصر المملوكي بقوة.

لم تقف حدود تأثير المآذن المملوكية عند القاهرة، بل تعدتها إلى العالم الإسلامي الأوسع، حيث ساعد انتشار البنائين والحرفيين في نقل هذا النمط إلى مناطق مختلفة. ظهرت أنماط مشابهة في بلاد الشام والأناضول والمغرب، مما يدل على عمق الأثر الذي أحدثته هذه المآذن في صياغة لغة معمارية إسلامية متكاملة. اعتمدت عدة مدن على التكوينات المملوكية كمصدر إلهام في تصميم مآذنها، سواء من حيث الشكل أو الزخرفة، ما يُبرز أن هذا الطراز لم يكن مجرد اجتهاد محلي بل أسهم في تأسيس مرجعية معمارية على مستوى العالم الإسلامي.

انتقال الطراز المملوكي إلى بلاد الشام والأناضول

شكّل انتقال الطراز المملوكي إلى بلاد الشام والأناضول مرحلة مهمة في تطور العمارة الإسلامية، حيث انتقلت العناصر المعمارية البصرية الخاصة بالمآذن من القاهرة إلى المدن الكبرى مثل دمشق وحلب وغيرها. ظهرت بوادر هذا التأثير في تشابه بنية المآذن، سواء في قواعدها أو في شرفاتها، مما يعكس حالة من التفاعل البنّاء بين مراكز العمارة الإسلامية. برزت المآذن في هذه المناطق بطابع مملوكي واضح، وإن تم تعديل بعض التفاصيل لتناسب البيئة المحلية من حيث المواد والتقنيات.

ساهمت العلاقات السياسية والثقافية بين المماليك وهذه المناطق في تسهيل انتقال الطراز المعماري، إذ شهدت تلك الحقبة تبادلًا مستمرًا للحرفيين والمعماريين بين مصر وبلاد الشام والأناضول. أدى هذا التفاعل إلى دمج الأسلوب المملوكي في مشاريع محلية، مما جعل المآذن الجديدة تحمل ملامح القاهرة بينما تتكيف مع السياق الإقليمي. ويُلاحظ في العديد من المساجد الشامية والتركية بروز واضح للعناصر التي طورت في القاهرة، مثل استخدام المقرنصات والزخارف الهندسية الدقيقة.

علاوة على ذلك، لم يكن التأثير المملوكي مجرد تقليد شكلي، بل ساهم في إثراء العمارة الإسلامية في تلك المناطق عبر تقديم حلول تصميمية مبتكرة. لعبت المآذن دورًا في خلق نقاط محورية داخل المدن، وأصبحت تشكّل امتدادًا لبنية معمارية تتشاركها العواصم الإسلامية. نتيجة لهذا الامتداد، تمكن الطراز المملوكي من تجاوز حدوده الجغرافية ليصبح جزءًا من التراث المشترك للعالم الإسلامي.

تأثير المئذنة المملوكية في العمارة العثمانية والمغربية

برز تأثير المئذنة المملوكية بوضوح في العمارة العثمانية، حيث استوعب العثمانيون بعد دخولهم إلى مصر الطراز المعماري القاهري ودمجوه في تصاميمهم. ورغم أن المآذن العثمانية طوّرت لاحقًا أسلوبها الخاص، إلا أن مراحلها الأولى احتفظت بتأثيرات مملوكية في هيئة المئذنة ومواد بنائها والزخرفة المعتمدة. تظهر هذه التأثيرات بشكل خاص في المساجد العثمانية التي أُقيمت في القاهرة بعد العهد المملوكي، حيث احتفظت ببعض القواعد والشرفات والتكوينات التي طوّرها المعماريون المماليك.

في المقابل، واجه الطراز المملوكي في المغرب بنية محلية مختلفة، تميزت بالمآذن المربعة الصلبة ذات الطابع الأندلسي، إلا أن التأثير المملوكي تسرّب إلى بعض التفاصيل المعمارية والزخرفية. يتضح هذا التأثير في تطور ملامح الزخرفة وفي بعض التكوينات البصرية التي تشابه تلك المنتشرة في القاهرة، خصوصًا فيما يتعلق باستخدام التكرار الهندسي في الواجهات. رغم احتفاظ المآذن المغربية بهويتها، إلا أن بعض السمات المملوكية أُعيد تفسيرها ضمن السياق المحلي.

أدى هذا التفاعل إلى نشوء تداخل بين الأساليب، حيث أصبحت المئذنة عنصرًا يتجاوز الحدود الثقافية والجغرافية، ما ساعد على صياغة مشهد معماري إسلامي موحّد بصريًا. ساعدت المآذن المملوكية في تأكيد مكانة المئذنة كأداة تعبيرية للهوية الدينية والمعمارية، مما ترك أثرًا عميقًا في العواصم الإسلامية الكبرى سواء في الشرق أو الغرب. بالتالي، تعكس المآذن في اسطنبول وفاس حضورًا غير مباشر للعمارة القاهرية، يؤكد مدى تأثير الطراز المملوكي.

كيف ألهمت المآذن المملوكية المعماريين المعاصرين؟

ألهمت المآذن المملوكية المعماريين المعاصرين من خلال بنيتها المعمارية المعقدة والغنية، إذ شكلت مرجعًا مهمًا في محاولات إحياء العمارة الإسلامية التقليدية في العصر الحديث. استُحضرت عناصر المئذنة المملوكية في تصاميم حديثة، سواء من خلال محاكاتها الكاملة أو عبر توظيف أجزاء منها كالشرفات والمقرنصات في الأبنية الجديدة. سعى كثير من المعماريين إلى إضفاء روح الماضي على مشاريعهم من خلال هذه الرموز، معتبرين أن المئذنة تعبير بصري عميق عن الهوية الإسلامية.

ظهر تأثير المآذن المملوكية بشكل خاص في المشاريع الدينية المعاصرة، حيث استُخدمت نماذج مستوحاة منها في تصميم مآذن المساجد الحديثة داخل القاهرة وخارجها. استخدمت المفردات الزخرفية المملوكية مثل النقوش الحجرية والواجهات المزخرفة لإضفاء لمسة تراثية على المباني، مما أكسبها طابعًا جماليًا يرتبط بالهوية المحلية. وساعد هذا التوجه في إعادة الاعتبار للطراز المملوكي كخلفية ثقافية يجب الحفاظ عليها وتعزيزها.

أعادت بعض المدارس المعمارية النظر في مفهوم المئذنة، متأثرةً بمكانتها التاريخية في العمارة المملوكية، وطرحت نماذج جديدة تستلهم الأسلوب القديم وتدمجه في مخططات حديثة. اعتمد هذا الاتجاه على دمج الرمزية البصرية بالتكنولوجيا المعمارية المعاصرة، ما أدى إلى ظهور مآذن تعكس الروح المملوكية بطريقة حديثة. وبهذا، حافظت هذه المآذن على حضورها المستمر في المشهد العمراني، مؤكدةً أنها لم تكن مجرد بقايا من الماضي بل مصدر إلهام حيّ ومتجدد.

الزخرفة المملوكية بين البساطة والرمزية في بناء المآذن

أظهرت المآذن المملوكية حضورًا معماريًا لافتًا في سماء القاهرة، إذ نجح المعماريون في الجمع بين البساطة الجمالية والدلالات الرمزية العميقة في بنائها. وتمكّن الصنّاع في العصر المملوكي من صياغة شكل المئذنة بطريقة متدرّجة في الكتلة والارتفاع، فظهرت المآذن على شكل طبقات تتناقص تدريجيًا، ما أضفى عليها توازنًا بصريًا واضحًا. كما استُخدمت الأحجار المنحوتة والمعالَجة بطريقة تبقي على سلاسة السطح دون أن تغيب الزخرفة، مما منح هذه المآذن مظهرًا أنيقًا لا يخلو من الهدوء.

وفي سياق متصل، أدّت المآذن وظيفة رمزية تتجاوز أدوارها الصوتية والمعمارية، إذ عبّرت عن ارتباط العمارة بالسلطة الدينية والسياسية، فجعلها البنّاؤون تُرى من مسافات بعيدة لتعكس حضور المؤسسة الراعية للبناء. كما وُظّف ارتفاع المئذنة واتجاهها نحو السماء كتعبير عن الارتقاء الروحي والدعوة إلى الله، ما أضفى عليها بعدًا صوفيًا يتناغم مع روح العصر. وأسهم تكرار الزخارف ذات الطابع الهندسي والنباتي في تعزيز هذا الإيحاء، حيث لم تكن الزخرفة مجرد تزيين، بل وسيلة إيحائية لخلق حالة من الترقّي المعنوي.

هذا وشكّلت الزخرفة في المآذن المملوكية انعكاسًا لهوية عمرانية فريدة، إذ حافظت على البساطة دون تفريط في العمق الرمزي. ونجحت العمارة المملوكية من خلال هذه المآذن في رسم خط بصري وهوية معمارية تربط بين الروح والمادة، وبين الأرض والسماء. وبذلك بقيت المآذن المملوكية حاضرة في الذاكرة البصرية للقاهرة، شاهدة على عمارة حملت طابعًا إسلاميًا مميزًا لا يزال أثره قائمًا.

الأنماط الهندسية والنقوش النباتية في المآذن

برزت الزخارف الهندسية والنقوش النباتية كجزء محوري من تكوين المآذن المملوكية، حيث اعتمد المعماريون على تشكيل واجهات المآذن بأنماط متكررة تحاكي التوازن والدقة. وتوزّعت هذه الأنماط على المساحات الحجرية بتقسيمات مدروسة تراعي التماثل، مما أضفى على البناء إحساسًا بالنظام والتناغم. وجسّدت هذه الزخارف رؤية فلسفية تنطلق من مفهوم الكمال في الخلق والكون، فكانت الخطوط المتداخلة والمتقاطعة أشبه بتمثيل رمزي للعالم الروحي المرتّب.

في الوقت ذاته، حضرت النقوش النباتية كعنصر جمالي وروحي داخل هذا النسق، فقد زخرفت المآذن بأشكال من الكروم والأوراق الملتفّة، في محاكاة للطبيعة بوصفها انعكاسًا للخلق الإلهي. وعكست هذه النقوش مفاهيم الحياة والتجدّد والاستمرارية، إذ لم تقتصر وظيفتها على التزيين فقط، بل أضافت بعدًا معنويًا يعمّق العلاقة بين الإنسان والمكان. كما ساعدت هذه العناصر على تليين حدة الزوايا الهندسية، فخلقت نوعًا من التوازن البصري بين الصلابة والتدفّق.

ساهم هذا المزج بين الخطوط الدقيقة للأشكال الهندسية والتفاصيل اللينة للنباتات في بناء هوية زخرفية متميزة للمآذن المملوكية. وجاء هذا التناسق ليعكس قدرة الفن المملوكي على التعبير عن الجانب الروحي والجمالي في آنٍ واحد، فتجلّت المآذن كأعمدة ترمز للارتقاء، تحمل في طيّاتها جمال الزخرفة وسكينة الروح. وعبر هذه الزخارف، استطاعت المآذن المملوكية أن تفرض حضورها كعلامة معمارية متفرّدة داخل النسيج العمراني للقاهرة.

الخط العربي كعنصر زخرفي روحي في الفن المملوكي

حافظ الخط العربي في المآذن المملوكية على مكانة مرموقة، إذ لم يكن مجرد وسيلة لنقل النصوص بل تحوّل إلى عنصر زخرفي يشكّل جوهرًا من جوهر البناء. وتفنّن المعماريون والخطاطون في دمج الآيات القرآنية والأدعية ضمن الشريط الزخرفي للمئذنة، فظهرت النصوص بوصفها جزءًا من التركيب الجمالي للبناء. كما اختيرت أنواع الخطوط بعناية فائقة، لتتناسق مع طبيعة المادة المستعملة وتخدم فكرة التجانس العام.

أضفى هذا الاستخدام للخط بعدًا روحانيًا واضحًا، حيث جاءت الآيات المختارة غالبًا مرتبطة بمفاهيم النور، والتسبيح، والعظمة الإلهية، مما ساهم في تعزيز الطابع المقدّس للعمارة. وتمركزت هذه الكتابات في أماكن بارزة على جسم المئذنة، بحيث تلتقطها العين بسهولة، ويستحضر المتأمل فيها معاني التقديس والسمو. وساهم الضوء المتساقط على هذه النصوص في إبرازها بشكل يجعلها تتفاعل مع الزمن والحركة، فتتغيّر ملامحها بتغيّر الضوء والظل.

انعكست هذه المقاربة في توظيف الخط العربي داخل المآذن المملوكية على فلسفة معمارية شاملة ترى أن الجمال الروحي لا ينفصل عن الجمال المادي. ولعب الخط دورًا محوريًا في ذلك من خلال مزج النص بالزخرفة، مما جعل القراءة فعلًا بصريًا وروحيًا في آنٍ واحد. وبهذه الصيغة، عزّزت المآذن المملوكية خصوصيتها كرموز معمارية تستحضر الفن والدين، وتمنح المدينة مشاهد متكاملة من التكوين والجمال.

رمزية الألوان والضوء في واجهات المآذن المملوكية

أبدعت العمارة المملوكية في استخدام اللون والضوء كعنصرين متكاملين في تشكيل هوية المآذن، حيث لعب التباين اللوني بين الحجارة دورًا فاعلًا في تعزيز قيمة الشكل والبنية. واستُخدمت الأحجار ذات الدرجات اللونية المختلفة في خطوط أفقية أو رأسية، ما ساعد في إبراز تفاصيل الواجهة ولفت الانتباه إلى التدرّج المعماري للمئذنة. وظهر التلاعب باللون كوسيلة لإضفاء إيقاع بصري ينسجم مع النور الطبيعي الذي يغمر الواجهة.

في الوقت نفسه، ساعد الضوء في كشف ملامح التفاصيل الزخرفية، حيث تعمّد المعماريون ترك بعض النقوش بارزة أو محفورة بعمق معين، ليُسقط الضوء ظلالًا توحي بالحركة والتبدّل. وتحركت هذه الظلال مع مسار الشمس لتخلق نوعًا من التفاعل الحيّ بين المبنى والمحيط، مما عزز من الشعور بأن المئذنة ليست عنصرًا جامدًا بل كيانًا متغيّرًا يتنفس الضوء. كما ساهم هذا التأثير في إضفاء طابع روحاني يعزّز من قيمة المئذنة كمكان يرتبط بالمقدّس.

عكست هذه الرمزية العميقة للون والضوء في المآذن المملوكية فلسفة عمرانية ترى أن الجمال لا يُستكمل إلا بتفاعل المادة مع النور. فجاء اللون ليمثل جانبًا حسّيًا من العمارة، بينما أتى الضوء ليرمز إلى البعد الروحي، مما منح المئذنة وظيفة تتجاوز الشكل إلى الإيحاء. وبهذا المزج الدقيق بين ما هو مرئي وما هو معنوي، حافظت المآذن المملوكية على مكانتها كعلامات عمرانية تعبّر عن حضور إسلامي معماري متميّز في قلب القاهرة.

لماذا تُعد المآذن المملوكية إرثًا حضاريًا يجب الحفاظ عليه؟

تُجسّد المآذن المملوكية جزءًا جوهريًا من المشهد المعماري الإسلامي في القاهرة، إذ تُمثل نموذجًا فنيًا ومعماريًا فريدًا يعكس تطور فنون البناء خلال الحقبة المملوكية. امتازت هذه المآذن بتصاميم هندسية معقّدة بدأت من القاعدة المربعة، مرورًا بالبدن المثمن، وصولًا إلى الجزء العلوي الأسطواني، ما أضفى عليها طابعًا معماريًا متدرجًا يرمز إلى الرقي والتدرج الروحي. كما ساهمت الزخارف الغنية من المقرنصات والنقوش الحجرية والخطوط العربية في تحويلها من مجرد عناصر وظيفية إلى أيقونات فنية قائمة بذاتها.

تُبرز المآذن المملوكية أهمية القاهرة التاريخية كمركز حضاري بارز خلال العصور الوسطى، حيث ارتبطت هذه المنشآت بالمساجد والمدارس الدينية التي أنشأها السلاطين والأمراء، مما يعكس التلاحم بين العمارة والهوية الدينية والثقافية للمدينة. ساهم تكرار هذه المآذن وانتشارها في صياغة طابع بصري موحد ميز القاهرة عن غيرها من المدن الإسلامية، وجعلها تُعرف بـ”مدينة الألف مئذنة”، ما يعكس التأثير العميق لهذه العناصر على تكوين ذاكرة المكان وهويته البصرية.

تعكس المآذن المملوكية أيضًا مفاهيم العمارة المستدامة من خلال استخدام مواد محلية وتقنيات بناء راعت الظروف المناخية للمنطقة. حافظ البناؤون على توازن جمالي وهيكلي يضمن متانة البناء وجاذبيته، وهو ما جعل هذه المآذن تقاوم عوامل الزمن لقرون طويلة. ومن هذا المنطلق، تُعد هذه المآذن إرثًا حضاريًا لا تقتصر قيمته على الجمال المعماري فحسب، بل تمتد لتشمل الأبعاد الثقافية والتاريخية والدينية، مما يجعل الحفاظ عليها ضرورة تفرضها مسؤولية الذاكرة الجماعية والموروث المشترك.

جهود الترميم والصيانة في المآذن التاريخية بالقاهرة

شهدت المآذن التاريخية، وعلى رأسها المآذن المملوكية، جهودًا متزايدة في الترميم والصيانة خلال العقود الأخيرة، نتيجة إدراك متصاعد لقيمتها الحضارية والمعمارية. بدأت هذه الجهود منذ القرن التاسع عشر على يد بعثات أجنبية ومحلية، ثم تواصلت عبر هيئات رسمية متخصصة في حماية الآثار. اتجهت عمليات الترميم في البداية إلى التدخلات الإنقاذية، التي هدفت إلى منع الانهيارات واستبدال الأجزاء المتداعية، دون أن تكون هناك رؤية شاملة طويلة الأمد.

مع تطور الوعي المعماري والتراثي، بدأت مؤسسات متخصصة في اعتماد أساليب ترميم أكثر احترامًا للأصالة التاريخية، مع التركيز على توثيق كل جزء من أجزاء المئذنة قبل التدخل فيه. ساهمت هذه المقاربات في الحفاظ على تفاصيل الزخرفة والبنية الإنشائية، وتم استخدام مواد تتوافق مع الأصل قدر الإمكان. كما بدأت أعمال الترميم تتعامل مع المئذنة كجزء من نسيج عمراني كامل، وليس كعنصر معزول، وهو ما ساعد على إدماجها ضمن خطط أوسع للحفاظ على القاهرة التاريخية.

أصبحت هذه الجهود تشمل أيضًا جوانب التوعية والتدريب، من خلال إشراك المجتمع المحلي في حماية هذه المعالم وتعزيز الشعور بالانتماء إليها. كما تم إدخال تقنيات حديثة في أعمال الفحص والترميم، مثل استخدام المسح ثلاثي الأبعاد وتحليل المواد، وهو ما ساعد في دقة الترميم وتقليل التدخلات غير الضرورية. ورغم أن هذه الجهود لم تُغطّ جميع المآذن بعد، إلا أنها وضعت الأسس لمقاربة أكثر استدامة في حماية المآذن المملوكية، مما يعزز فرص بقائها جزءًا حيًا من تراث المدينة.

التحديات البيئية والعمرانية التي تواجه المآذن القديمة

تواجه المآذن المملوكية عددًا من التحديات البيئية التي تؤثر بشكل مباشر على استقرارها وبقائها. تشمل هذه التحديات ارتفاع نسبة التلوث الجوي الناتج عن العوادم الصناعية وحركة المرور، مما يتسبب في تآكل سطوح الحجر وتغيّر لونه بمرور الزمن. كما تؤثر تقلبات المناخ وزيادة درجات الحرارة على المواد المستخدمة في البناء، وخاصة الحجر الجيري الذي يفقد صلابته بفعل التعرض المستمر لعوامل التعرية الجوية.

إلى جانب العوامل البيئية، تعاني المآذن من ضغوط عمرانية ناجمة عن التوسع الحضري العشوائي، حيث أُقيمت العديد من الأبنية الحديثة بمقربة منها دون مراعاة لطبيعتها الإنشائية أو خصوصيتها البصرية. ساهمت هذه الأبنية في حجب المآذن عن الأفق المعماري للقاهرة، مما أفقدها كثيرًا من دورها الرمزي والجمالي. كما تسببت أعمال البنية التحتية في محيط المآذن، مثل الحفر العميق وتمديد شبكات المياه والصرف، في تهديد استقرار أساساتها التي لم تُصمَّم لمثل هذه التأثيرات.

تُضاف إلى ذلك تحديات تتعلق بالزلازل والاهتزازات الناتجة عن حركة المرور الكثيفة، والتي تؤدي بمرور الوقت إلى إضعاف البنية الداخلية للمئذنة. كما أن غياب الصيانة الدورية وسوء التوثيق التاريخي يجعل التعامل مع هذه الأبنية أكثر صعوبة، إذ غالبًا ما يُعتمد على افتراضات غير دقيقة بشأن البنية الأصلية. في ظل هذه التحديات المتداخلة، تبدو الحاجة إلى مقاربة متكاملة تشمل الجوانب البيئية والعمرانية والتقنية أمرًا ضروريًا للحفاظ على المآذن المملوكية كمكون رئيس من هوية القاهرة التاريخية.

دور اليونسكو والمؤسسات المحلية في حماية التراث المملوكي

تقوم منظمة اليونسكو بدور محوري في حماية التراث المملوكي في القاهرة، من خلال دعم البرامج التي تُعنى بتوثيق وصيانة المعالم المعمارية التاريخية، وفي مقدمتها المآذن المملوكية. ساهم إدراج منطقة القاهرة التاريخية ضمن قائمة التراث العالمي في تسليط الضوء الدولي على أهمية هذه المواقع، مما أتاح فرصًا أكبر للحصول على الدعم الفني والتمويلي اللازم للحفاظ عليها. ترتكز تدخلات اليونسكو على إعداد خطط إدارة مستدامة للمواقع، تشمل تقييم المخاطر، ووضع آليات للحفاظ على الأصالة التاريخية للمكان.

إلى جانب الدور الدولي، تشارك المؤسسات المحلية مثل المجلس الأعلى للآثار ووزارة السياحة والآثار في تنفيذ أعمال الترميم والصيانة، إضافة إلى سنّ التشريعات اللازمة لحماية المباني الأثرية من التعديات والتدهور. تعمل هذه المؤسسات أيضًا على تنظيم العلاقة بين التطوير العمراني والحفاظ على التراث، لضمان عدم الإضرار بالمباني القديمة من خلال مشروعات حديثة لا تراعي الخصوصية التاريخية. كما تقوم بجهود توثيقية تهدف إلى تسجيل كل ما يتعلق بالمآذن من رسومات معمارية وبيانات تاريخية.

تعزز هذه الجهود من خلال شراكات مع منظمات المجتمع المدني والجامعات، التي تساهم في تدريب الكوادر الفنية وتقديم الاستشارات الهندسية والأثرية. كما تُطلق حملات توعية لتعريف المواطنين بأهمية المآذن المملوكية وأسباب الحفاظ عليها، وهو ما يعزز من دور المجتمع في حمايتها. ورغم التحديات التمويلية والإدارية التي تواجه هذه الجهود، إلا أن تكامل الأدوار بين اليونسكو والجهات المحلية يظل حجر الزاوية في الحفاظ على هذا الموروث، بما يضمن استمرارية حضوره في النسيج الثقافي والمعماري للمدينة.

المآذن المملوكية في العصر الحديث: بين الأصالة والتجديد

برزت المآذن المملوكية في القاهرة كرموز معمارية تُجسّد الهوية الإسلامية للعاصمة منذ العصر الوسيط، واستمرت تلك الرموز في إثبات حضورها خلال العصور اللاحقة، خاصة في العصر الحديث. حملت هذه المآذن ملامح الأصالة في تفاصيلها الدقيقة، حيث تميزت بأشكالها المركّبة التي تبدأ بقاعدة مربعة، ثم تتدرج إلى شكل مثمن، ثم تنتقل إلى جسم أسطواني تعلوه شرفة أو حجرة صغيرة. حافظت هذه البنية على مكانتها البصرية في المشهد العمراني، مما أعطاها سمة الاستمرارية وسط تغيّرات المدينة المتسارعة.

وفي ظل هذا التحوّل الحضري، بدأت المآذن المملوكية تأخذ أبعادًا جديدة في مفهومها المعماري، إذ لم تَعُد مجرد عناصر دينية تُستخدم لرفع الأذان، بل تحولت إلى معالم ثقافية تُعبّر عن الهوية البصرية للمدينة. تفاعل المعماريون والمخططون مع هذه العناصر باعتبارها نقطة التقاء بين التراث والتجديد، فظهرت جهود لإعادة ترميمها والحفاظ على قيمتها الجمالية والتاريخية. ورافق هذا الاهتمام تحولات في طريقة النظر إلى المئذنة كعنصر معماري، حيث اعتُبرت امتدادًا للذاكرة الجماعية للمدينة.

ومع تطور مفاهيم السياحة الثقافية والوعي بالتراث العمراني، أخذت هذه المآذن مكانة متقدمة في مشاريع التنمية الحضرية. تزايدت محاولات إدماجها في الخطط الحديثة بوصفها شواهد حية على التاريخ المعماري للقاهرة. حافظت هذه المآذن على دورها كرموز إرشادية في النسيج العمراني، وربطت بين الدلالات الروحية والجمالية. وهكذا، ظلت المآذن المملوكية عنصرًا ثابتًا في تحوّلات المدينة، توازن بين عمقها التاريخي وحضورها المعاصر، لتُشكّل تجسيدًا ملموسًا للربط بين الأصالة والتجديد.

محاولات إحياء الطراز المملوكي في العمارة المعاصرة

شهدت العمارة المعاصرة في القاهرة توجهًا متزايدًا نحو استلهام الطراز المملوكي كمرجعية تصميمية تُعزّز الهوية العمرانية. استدعى هذا الاتجاه إعادة قراءة العناصر المملوكية بطريقة جديدة تتناسب مع متطلبات العصر، فظهر هذا التأثير في تصميم العديد من المباني الرسمية والدينية الحديثة. اعتمد بعض المعماريين على الخطوط العريضة للطراز المملوكي، سواء في استخدام الأشكال الهندسية المميزة أو في اختيار النسب المتوازنة التي ميّزت المآذن والواجهات في تلك الحقبة.

كما ساهمت هذه المحاولات في إعادة إبراز المفردات الجمالية للطراز المملوكي، حيث ظهرت الزخارف المقرنصة، والنقوش الحجرية، والتفاصيل الدقيقة في نوافذ وأبواب المباني الحديثة. لم يكن ذلك مجرد تقليد حرفي، بل سعى المعماريون إلى دمج هذه العناصر ضمن قالب جديد يواكب الحداثة مع الحفاظ على الروح الأصلية. جاء هذا المزج نتيجة وعي متزايد بأهمية الهوية البصرية في مدينة يتغير شكلها بسرعة، فصار استخدام الطراز المملوكي وسيلة لإضفاء طابع محلي متجذر على العمارة المعاصرة.

وفي الوقت ذاته، واجهت هذه المحاولات تحديات تتعلق بالتوفيق بين التقنية الحديثة ومتطلبات الطراز التاريخي، ما تطلب مرونة في التصميم واستيعابًا للمتغيرات البيئية والاقتصادية. برزت حلول إبداعية للحفاظ على الجماليات دون الإخلال بالوظيفة، فتم تبسيط بعض التفاصيل وتعديلها لتلائم سياق البناء الحديث. ومع ذلك، ظلت المآذن المملوكية تُشكل مصدر إلهام حيّ، تعيد تعريف العلاقة بين العمارة القديمة والمعاصرة في مدينة لا تزال تبحث عن توازن بين تراثها العريق وحاضرها المتغير.

استخدام المئذنة المملوكية كمصدر إلهام في تصاميم المساجد الحديثة

اتجه عدد من المعماريين المعاصرين إلى توظيف عناصر المآذن المملوكية في تصاميم المساجد الحديثة، بحثًا عن صيغة تجمع بين الطابع الروحي والهوية المعمارية المتأصلة. اختيرت المئذنة تحديدًا كرمز بصري قوي، نظراً لما تحمله من دلالات دينية وجمالية، ولِما تُمثله من استمرار بصري للمشهد العمراني التاريخي. ظهرت تصاميم حديثة تستعير الشكل المربع القاعدي المتحول إلى مثمن ثم إلى برج أسطواني، محاكية بذلك التسلسل الشكلي الذي عُرفت به المآذن في العهد المملوكي.

ساهم هذا التوظيف في إضفاء طابع تقليدي على المساجد الجديدة، دون أن يُغفل الجانب الوظيفي أو متطلبات البيئة المعاصرة. ورُوعي في هذه التصاميم تحقيق توازن بين استخدام مواد البناء الحديثة وبين الحفاظ على نسب وأبعاد مستوحاة من الطراز المملوكي. حافظت الشرفات المزخرفة والتفاصيل الزخرفية على حضورها، لكن بأساليب تنفيذ تواكب التقنيات الحالية، ما أتاح ظهور لغة تصميمية جديدة تجمع بين الأصالة والحداثة دون فقدان الطابع الخاص بالمآذن المملوكية.

في هذا السياق، برزت المئذنة بوصفها أكثر من مجرد عنصر معماري، إذ تحولت إلى أداة للتعبير عن الارتباط التاريخي بالعمارة الإسلامية في القاهرة. لعبت دورًا مهمًا في تعزيز حضور المساجد في الفضاء العام، كما ساهمت في ترسيخ الطابع المحلي في مواجهة أنماط معمارية عالمية متشابهة. ومن خلال هذا الاستخدام المتجدد، واصلت المآذن المملوكية أداء دورها في صياغة صورة المسجد الحديث، كجسر يربط بين الموروث الثقافي والمستقبل المعماري.

كيف يمكن توظيف المآذن التاريخية في السياحة الثقافية في القاهرة؟

تفتح المآذن التاريخية في القاهرة، لا سيما المآذن المملوكية، آفاقًا واسعة أمام تطوير السياحة الثقافية في المدينة، بما تملكه من قيمة فنية وتاريخية فريدة. تشكل هذه المآذن محطات بصرية مميزة، تجذب أنظار الزوار الباحثين عن الأصالة والجمال في آنٍ معًا. ترتفع هذه المعالم وسط النسيج العمراني القديم، فتروي قصة العمارة الإسلامية وتوثّق مراحل تطوّرها، مما يجعلها نقاطًا مركزية ضمن المسارات السياحية التراثية.

تعزز هذه المآذن التجربة السياحية من خلال ما تتيحه من إمكانات متعددة للتفاعل، سواء عبر الزيارات المباشرة أو من خلال مشاهدتها ضمن بانوراما القاهرة التاريخية. توفر مشاهد المآذن خلفية غنية للأنشطة الثقافية والمعارض والفعاليات التي تُقام في الأحياء القديمة. كما تتيح هذه المواقع فرصًا لابتكار تجارب تفاعلية، مثل جولات مصحوبة برواة أو تطبيقات تشرح العناصر المعمارية وتربطها بالسياق التاريخي، مما يُعمّق فهم الزائر للمدينة.

علاوة على ذلك، يمكن أن تسهم هذه المآذن في تنشيط الاقتصاد المحلي عبر دمجها في شبكات من المواقع السياحية القريبة، كالمساجد الكبرى، والأسواق التقليدية، والمراكز الثقافية. توفّر هذه التكاملات بيئة مثالية لخلق تجارب سياحية متكاملة تحترم التراث وتُعيد توظيفه بطريقة معاصرة. ومن خلال هذا التوظيف الذكي، تظل المآذن المملوكية ركيزة من ركائز السياحة الثقافية في القاهرة، تربط بين عمق التاريخ وتنوع الحاضر، وتُبقي الذاكرة المعمارية حيّة في وجدان الزائر والمقيم على حد سواء.

ما أبرز المؤشرات الإنشائية التي تمنح المئذنة المملوكية ثباتًا وارتفاعًا؟

يعود الثبات إلى التسلسل الشكلي: قاعدة مربعة واسعة، انتقالات بالمقرنصات لتوزيع الأحمال، ثم بدن مثمّن يقلّ قطره تدريجيًا. تُعالج الزوايا بالكورنيشات والحنيات لتخفيف الإجهادات، وتُستخدم سماكات متفاوتة للجدران مع دعامات داخلية وسلالم حلزونية تُسهم في الصلابة. هذا التصميم يحقق ارتفاعًا رشيقًا دون التضحية بالاستقرار.

كيف تُقرأ الزخارف والخطوط العربية بوصفها “نصًا بصريًا”؟

تعمل الأشرطة الكتابية كفواصل طبقية تُنظّم الواجهة وتدلّ سياقيًا على قيم النور والتسبيح. تتكامل معها وحدات هندسية ونباتية مكرّرة تولّد إيقاعًا من الضوء والظل. بهذه القراءة يصبح المشاهد “قارئًا” لمسار صاعد روحيًا، حيث تُرشد الزخرفة العين نحو القمّة وتُحوّل السطح الحجري إلى خطاب رمزي.

ما أفضل طرق توظيف المآذن في السياحة الثقافية المعاصرة؟

يُنصح بمسارات مشي موضوعية تربط المآذن بالمجموعة المحيطة من مدارس وخوانق وأسواق، مع دلائل تفسيرية رقمية ووسائط تفاعلية توضح الطبقات الإنشائية والزخارف. كما تُثري التجربة منصّات مشاهدة بانورامية، وبرامج ليلية تُبرز المشهد الضوئي، وشراكات مع الحِرف لإحياء تقنيات النحت والكتابة.

وفي ختام مقالنا، يمكن القول أن المآذن المملوكية تُجسّد تلاقي الهندسة بالفن والرمز، إذ منحت القاهرة أفقًا معرفيًا وروحيًا لا يُخطئه النظر. لقد كرّست تسلسلها الطبقي المُعلن عنه وخطابها الزخرفي حضورًا حضريًا متماسكًا، وأثبتت متانة تُقاوم الزمن بفضل اختيار المواد وحلول التحويل الإنشائي. إن صونها اليوم عبر التوثيق الدقيق، والترميم المتوافق، والتوظيف الثقافي الواعي، يضمن استمرار رسالتها كمعالمٍ حيّة تُلهم العمارة المعاصرة وتُبقي هوية المدينة نابضة.

تنويه مهم بشأن حقوق المحتوى

جميع الحقوق محفوظة لموقع نَبْض العرب © 2025. يُمنع نسخ هذا المحتوى أو إعادة نشره أو ترجمته أو اقتباس أكثر من 10% منه إلا بإذنٍ خطّي مسبق. لأي استخدام تجاري أو أكاديمي، يُرجى التواصل عبر: info@nabdalarab.com.

ملاحظة: يُسمح بالاقتباس المحدود مع ذكر المصدر ورابط مباشر للمقال الأصلي.