استكشاف العمارة العربية التقليدية وأهم معالمها

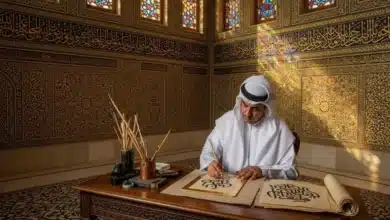

العمارة العربية التقليدية ليست مجرد طراز بنائي، بل هي لغة عمرانية تنبض بالروح والثقافة، وتُجسد ارتباط الإنسان العربي بأرضه وتاريخه وبيئته. نشأت هذه العمارة من حاجة ملحّة للتكيف مع المناخ القاسي، لكنها ما لبثت أن تحوّلت إلى منظومة فنية راقية تنعكس في تفاصيل الفناءات، والزخارف، والمشربيات، وتُعبّر عن مفاهيم الخصوصية والجمال والهوية. وفي ظل العولمة الحديثة، تبرز أهمية استعادة هذا التراث وإعادة دمجه بوعي في تصاميم الحاضر. وسنستعرض في هذا المقال كيف تطوّرت العمارة العربية التقليدية عبر العصور، وما الذي يجعلها حية في الذاكرة المعمارية حتى اليوم.

محتويات

- 1 جذور العمارة العربية التقليدية وتطورها عبر العصور

- 2 ما الذي يميز العمارة العربية التقليدية عن غيرها من الأنماط المعمارية؟

- 3 مكونات البيت العربي التقليدي من الفناء إلى المجلس

- 4 أشهر المعالم المعمارية التي تجسد العمارة العربية التقليدية

- 5 كيف ساهمت العمارة العربية التقليدية في تعزيز الاستدامة البيئية؟

- 6 هل يمكن دمج العمارة العربية التقليدية في التصاميم الحديثة؟

- 7 الزخارف والأنماط الهندسية روح العمارة العربية التقليدية

- 8 أهمية الحفاظ على العمارة العربية التقليدية في وجه العولمة

- 9 ما أبرز القيم الثقافية التي تنعكس في العمارة العربية التقليدية؟

- 10 كيف ساعدت المشربيات والفناء الداخلي في التحكم بالبيئة؟

- 11 لماذا تستمر العمارة العربية التقليدية في إلهام المعماريين المعاصرين؟

جذور العمارة العربية التقليدية وتطورها عبر العصور

تُعد العمارة العربية التقليدية نتاجًا تراكميًا لتفاعلات ثقافية وجغرافية متعددة، حيث انطلقت من البيئة الصحراوية القاسية التي فرضت حلولًا معمارية مرنة توازن بين الحاجة إلى الحماية من المناخ القاسي والرغبة في الخصوصية والانسجام مع المحيط. فقد اعتمدت المجتمعات العربية الأولى على المواد المتوفرة محليًا مثل الطين والحجر والخشب، مما جعل الأبنية تتميز بالبساطة والتكيّف مع المناخ. ثم تطورت هذه العمارة تدريجيًا مع توسع حركة التجارة والفتوحات الإسلامية، فبدأت تستوعب المؤثرات الخارجية وتعكس أنماطًا حضارية مستجدة.

استوعبت المدن الكبرى كدمشق وبغداد والقاهرة التأثيرات الفنية والمعمارية القادمة من الحضارات القديمة، ما أدى إلى ظهور طراز معماري يجمع بين التقاليد المحلية والعناصر المستوردة. كما ساعدت حركة الترجمة والتبادل المعرفي في انتقال مفاهيم البناء والتخطيط من الشرق والغرب، فاندمجت مع الثقافة المعمارية العربية وشكلت نماذج عمرانية جديدة تتّسم بالتنظيم الهندسي والاهتمام بالتفاصيل الجمالية. ومع مرور الزمن، تنوعت أشكال المباني حسب الإقليم، فظهرت خصائص معمارية تميز كل منطقة، لكنها جميعًا حافظت على طابعها العربي الأصيل.

واستمرت هذه العمارة في التطور خلال العصور الإسلامية المتعاقبة، حيث تكرست فيها عناصر ثابتة مثل الفناء الداخلي والمشربية والقباب والمآذن، وأضفت الزخارف الهندسية والخطوط العربية بُعدًا فنيًا مميزًا. بذلك، أثبتت العمارة العربية التقليدية قدرتها على الاستمرار والتجدّد، فحافظت على جوهرها الثقافي في مواجهة التحولات التاريخية، ونجحت في تقديم نموذج عمراني متوازن يجمع بين الهوية والوظيفة.

تأثير الحضارات القديمة على أنماط العمارة العربية

تأثرت العمارة العربية التقليدية منذ بداياتها بالحضارات القديمة التي سبقتها، فشكل هذا التأثر ركيزة أساسية في تطورها اللاحق. فقد استلهمت من الحضارة الرومانية أسلوب بناء الأقواس والأعمدة، ومن البيزنطيين القباب والفسيفساء، بينما نقلت عن الفرس مفاهيم التماثل والتناظر، واحتضنت من العمارة المصرية القديمة مبادئ تنظيم الفضاء والاهتمام بتوجيه الإضاءة الطبيعية. فمع امتداد النفوذ العربي إلى مناطق متعددة، بدأ هذا التفاعل ينعكس بوضوح على ملامح البناء، حيث ظهرت عناصر معمارية هجينة تمزج بين الأصالة والاقتباس.

ورغم هذا التأثر، لم تفقد العمارة العربية التقليدية طابعها الخاص، بل عملت على إعادة صياغة هذه العناصر بأسلوبها الخاص بما يتلاءم مع بيئتها ومجتمعها. فقد أعادت توظيف الأعمدة والقباب ضمن سياق ديني واجتماعي ينسجم مع طقوس الحياة الإسلامية، كما أعادت تصميم الزخارف بطريقة رمزية تحمل معاني عقائدية وفنية في آنٍ واحد. بالتوازي مع ذلك، طوّرت مفرداتها الخاصة مثل المشربيات والفناء الداخلي والعناصر الزخرفية المجردة.

وبمرور الوقت، تحولت هذه التأثيرات إلى جزء لا يتجزأ من النسيج المعماري العربي، لكنها لم تكن مجرد تقليد، بل كانت إعادة إنتاج واعية تراعي الخصوصية الثقافية وتتلاءم مع الظروف البيئية. هكذا حافظت العمارة العربية التقليدية على استقلاليتها، وتمكنت من الاستفادة من تجارب الأمم السابقة دون أن تفقد روحها وهويتها.

كيف ساهم العصر الإسلامي في ترسيخ ملامح الهوية المعمارية

أدى العصر الإسلامي دورًا محوريًا في ترسيخ ملامح العمارة العربية التقليدية، حيث وفّر هذا العصر بيئة خصبة لبلورة هوية معمارية تنبع من مبادئ الدين الإسلامي وتعكس القيم المجتمعية المتجددة. فقد فرضت تعاليم الإسلام مفاهيم تتعلق بالخصوصية والنظافة والتنظيم، فانعكست على تخطيط المباني وتصميمها الداخلي، وأصبح الفناء المركزي عنصرًا ثابتًا في معظم البيوت، كما أضحت المشربيات وسيلة لضبط التهوية والإضاءة مع الحفاظ على الحياء والخصوصية.

كما ساعد توسّع الدولة الإسلامية في نقل هذه المفاهيم إلى مناطق واسعة، فانتشرت المعالم المعمارية التي تعبّر عن التوجه الروحي للمجتمع مثل المساجد والمدارس والزوايا. وقد ظهرت تقنيات بناء جديدة تتماشى مع هذه الأغراض، فبرزت القباب العالية والمآذن الشاهقة والمحراب المزخرف، إضافة إلى استخدام الزخارف الهندسية والخط العربي كوسيلة لتزيين الفضاء دون خرق الحظر على التصوير. وأضفت هذه العناصر بعدًا فنيًا وروحيًا يعزز هوية المكان ويمنحه طابعًا مقدسًا.

علاوة على ذلك، لعبت الأوقاف الإسلامية دورًا في تمويل المشاريع المعمارية العامة، فظهر نوع من التوازن بين الجانب الديني والوظيفي، واندمجت المباني الدينية والتجارية والتعليمية في نسيج حضري واحد. نتيجة لذلك، أصبحت العمارة العربية التقليدية أكثر تجذرًا في المجتمع، وتحولت إلى مرآة تعكس روح الإسلام في مختلف مظاهره العمرانية، وحافظت على ملامحها رغم تقلبات الزمن وتحولات الثقافات.

المدارس المعمارية في المشرق والمغرب العربي

برزت المدارس المعمارية في العالم العربي نتيجة للتنوع الجغرافي والثقافي بين المشرق والمغرب، وشكلت هذه المدارس تفرعات من العمارة العربية التقليدية، عبّرت كل منها عن خصوصية المكان والزمان. ففي المشرق، اتسمت العمارة باستخدام المواد الحجرية الثقيلة، وتميزت المدن الشامية والعراقية بتصاميم تعتمد على الفناء الداخلي وتوزيع الغرف حوله، كما اتخذت النوافذ الصغيرة والمشربيات طابعًا دفاعيًا وجماليًا في آن. أما في المناطق الصحراوية مثل نجد، فتم استخدام الطين كمادة بناء رئيسية، مما أضفى على المباني طابعًا عضويًا يتناغم مع الأرض والطقس.

في المقابل، تبنّت العمارة في المغرب العربي طابعًا زخرفيًا أغنى، حيث انعكست التأثيرات الأندلسية في الأقواس متعددة الفصوص والزخارف الجصية المعقدة والبلاط المزخرف الذي يزين الجدران والأرضيات. وتميزت مدن مثل فاس ومراكش بتخطيط مديني محكم تبرز فيه الأزقة الضيقة والساحات العامة التي تجمع بين الطابع الديني والتجاري.

رغم هذا التباين، احتفظت جميع هذه المدارس بجوهر العمارة العربية التقليدية، حيث ظل الفناء عنصرًا محوريًا، واستمر الحرص على التهوية والإنارة الطبيعية، وتواصل الاستخدام الجمالي للعناصر الزخرفية بما يتناسب مع البيئة والثقافة. وهكذا عبرت المدارس المعمارية في المشرق والمغرب عن التنوع الغني للهوية العربية، وأظهرت كيف يمكن للتقاليد أن تتجدد دون أن تنفصل عن جذورها.

العمارة الطينية والحجرية في البيئة الصحراوية والجبلية

تُظهر العمارة العربية التقليدية قدرة مبهرة على التكيّف مع تحديات البيئات القاسية، سواء كانت صحراوية جافة أو جبلية وعرة. ففي المناطق الصحراوية، فرضت شدة الحرارة ونقص الموارد استخدام الطين كخامة أساسية في البناء، مما ساعد على توفير العزل الحراري وتخفيف شدة الشمس، كما أسهم سُمك الجدران وضيق النوافذ في تقليل امتصاص الحرارة، بينما تم تصميم الأسقف بشكل يسمح بتصريف الحرارة تدريجيًا. وتميزت المباني الطينية بتناسقها مع المحيط، حيث بدت وكأنها نبتت من الأرض نفسها، ما منحها طابعًا متجانسًا وانسيابيًا.

أما في البيئات الجبلية، فقد تطلّبت الطبيعة القاسية حلولًا إنشائية أكثر صلابة، فاستُخدم الحجر المحلي لبناء منازل قادرة على مقاومة الانهيارات والانحدارات. وتم تشييد الأبنية على مصاطب صخرية تحميها من الفيضانات وتساعد في استقرارها. وبالإضافة إلى ذلك، جرى توجيه المنازل وفقًا لمسار الشمس والرياح، مما وفر إضاءة وتهوية طبيعية على مدار اليوم. وبرزت في بعض المناطق مبانٍ شاهقة من الطين والحجر مثل تلك الموجودة في حضرموت، حيث ترتفع العمارات الطينية لتشكّل منظرًا عمرانيًا فريدًا رغم بساطة المواد المستخدمة.

عند النظر إلى هذه النماذج، يتضح أن العمارة العربية التقليدية لم تكن مجرد استجابة وظيفية للمناخ، بل كانت أيضًا تعبيرًا فنيًا عن الانتماء للمكان. وقد نجحت في خلق بيئة عمرانية تعكس التوازن بين الجمال والواقعية، مما يؤكد استدامتها وقدرتها على مواكبة الزمن مع الاحتفاظ بأصالتها.

ما الذي يميز العمارة العربية التقليدية عن غيرها من الأنماط المعمارية؟

تتميز العمارة العربية التقليدية بخصوصية فريدة تنبع من قدرتها على التعبير عن البيئة والثقافة والاحتياج الإنساني في آنٍ واحد. تعتمد هذه العمارة على مفاهيم وظيفية وزخرفية تتفاعل بانسجام مع المناخ المحلي، إذ توظّف عناصر مثل الفناء الداخلي، والمشربيات، والأقواس، والقباب، لتوفير الراحة الحرارية والخصوصية في آنٍ واحد. يتسم التصميم بتركيز واضح على الداخل أكثر من الخارج، فتُصمم البيوت حول فناء مركزي يمنح توازنًا بين التهوية والإضاءة والانعزال، وهو ما يعكس بعمق القيم الاجتماعية والروحية في المجتمعات العربية. في الوقت نفسه، تعبّر هذه الخصائص عن علاقة الإنسان ببيئته من خلال استخدام مواد بناء محلية كالحجر والطين والخشب، مما يعزز الاستدامة ويقلل من الحاجة إلى تقنيات صناعية.

تبرز هذه الخصوصية المعمارية أيضًا من خلال المظهر العام المتواضع للخارج، مقارنة بغنى التفاصيل والزخارف في الداخل، وهو ما ينسجم مع قيم الحياء والخصوصية في الثقافة العربية. كما تعكس الأنماط الهندسية والنباتية في الزخرفة روحًا فلسفية ترتبط بفكرة التكرار والتناغم، مما يضفي عمقًا بصريًا وروحيًا على الفضاء المعماري. في هذا السياق، تحافظ العمارة العربية التقليدية على هوية متكاملة تتفاعل مع الزمان والمكان، دون الانفصال عن متطلبات الحياة اليومية.

يعزز التوازن بين البساطة والثراء هذا التميّز، إذ يجمع التصميم بين الاقتصاد في العناصر الإنشائية، والثراء في الزخرفة والدلالة الثقافية. ومع مرور الزمن، حافظت هذه العمارة على جوهرها، رغم تغيرات العصر، لتبقى مرآة لهوية عمرانية تعبّر عن الإنسان العربي وارتباطه بأرضه ومجتمعه ومناخه. لذلك، تنفرد العمارة العربية التقليدية عن غيرها بكونها وليدة تفاعل متراكم بين الجغرافيا والعقيدة والعادات، ما يجعلها أكثر من مجرد نمط بنائي، بل لغة معمارية كاملة تعبّر عن روح المكان والإنسان.

الخصائص الجمالية والوظيفية في البناء العربي التقليدي

تجمع العمارة العربية التقليدية بين الجمال الوظيفي والتصميم التعبيري الذي يستجيب لاحتياجات الإنسان والمجتمع والمناخ في آنٍ معًا. يُلاحظ أن المباني التقليدية لا تُصمَّم بعشوائية، بل تُبنى ضمن نسق متكامل تُراعى فيه اتجاهات الشمس وحركة الهواء وخصوصية السكان. توفّر الفناءات الداخلية متنفسًا مفتوحًا يضبط درجة الحرارة وينظم العلاقات بين الفراغات المختلفة. وفي الوقت نفسه، تزيَّن هذه الفضاءات بزخارف متكررة ونقوش هندسية تجسد قيم الانسجام والتناظر، مما يعكس رؤية فلسفية للجمال ترتبط بالنظام والتماثل.

يظهر أيضًا أن العناصر الزخرفية مثل الأقواس والمقرنصات والمشربيات لم تكن محض إضافات تجميلية، بل أدت وظائف متعددة، كالتظليل والتهوية وتوجيه الهواء. تساعد هذه العناصر في تلطيف الأجواء الداخلية وتحقيق الراحة الحرارية، ما يدل على أن الوظيفة كانت حاضرة في كل تفصيلة، وإن غلّفتها الزخرفة بجمال بصري. كما يساهم توظيف الخط العربي في إضفاء طابع روحاني، لا سيما في المساجد والمجالس، حيث تصبح الجدران بمثابة نصوص مفتوحة على التأمل والتقدير الجمالي.

تعكس الألوان المستخدمة في العمارة التقليدية طبيعة البيئة المحيطة، فنجد ألوان الطين والحجر تتناغم مع أجواء الصحراء والسهول، بينما يُستخدم الجص الأبيض لتبريد الأسطح والتخفيف من امتصاص الحرارة. في هذا التكوين المتكامل، يُوظف الجمال لخدمة الراحة اليومية، ويُدمج الفن بالوظيفة دون انفصال أو تكلّف. نتيجة لذلك، تحققت معادلة فريدة جعلت من العمارة العربية التقليدية نموذجًا معماريًا متزنًا يعبر عن الذوق العربي وذكائه المعماري.

دور الزخرفة والهندسة في تشكيل الهوية البصرية

تشكّل الزخرفة والهندسة في العمارة العربية التقليدية ركيزتين أساسيتين لبناء هوية بصرية تنطق بالثقافة والروح. لا تعتمد هذه العمارة على الزخرفة كعنصر تزييني فحسب، بل تتخذ منها أداة تعبيرية تُعبّر عن مفاهيم كونية ودينية وفلسفية. تأتي الأنماط الهندسية المتكررة والمترابطة لتُظهر وحدة التصميم وتناغمه، كما تعكس فكرة اللانهاية التي ترتبط بالمعتقدات الروحية، فكل خط ومنحنى ونقطة ترمز إلى النظام والدقة والتمركز حول محور معنوي.

تبرز أهمية الزخرفة أيضًا في قدرتها على تجسيد مفاهيم مجردة من خلال عناصر بصرية بحتة، إذ يتكرر استخدام المضلعات والنجوم المتشابكة ليخلق إيقاعًا بصريًا يعكس استمرارية الزمن. تلعب هذه الزخارف دورًا في إخفاء العناصر الإنشائية الصلبة، وتحويلها إلى لوحات بصرية تحمل معاني تتجاوز الجانب الحسي إلى التأمل الرمزي. كما يساهم الخط العربي، بخطوطه المتنوعة، في إثراء الهوية المعمارية، حيث تتكامل النصوص مع التصميم لتضيف بعدًا ثقافيًا وروحيًا على الفضاء.

من جهة أخرى، يتضح أن هذه الزخارف تتبع قواعد هندسية صارمة لا تخرج عن منطق التصميم، ما يدل على أن الجمال في العمارة العربية التقليدية ليس ارتجالًا، بل نتاج علم ودراية. تسهم هذه اللغة الزخرفية في تكوين طابع مميز يسهل تمييزه في المدن العربية القديمة، بدءًا من واجهات البيوت وحتى أبواب المساجد والنوافذ الخشبية. بذلك، تتجلى الزخرفة والهندسة كوسيلتين لصياغة هوية عمرانية متكاملة، ترتبط بالثقافة الإسلامية وتقدم رؤية متفرّدة للجمال المبني على النظام والمعنى.

التوازن بين الخصوصية والتهوية في التصميم الداخلي

يحافظ التصميم الداخلي في العمارة العربية التقليدية على توازن دقيق بين الخصوصية والتهوية، وهو توازن يعكس بوضوح فهمًا عميقًا للسلوك الاجتماعي والمناخ الإقليمي. تستجيب هذه العمارة لحاجة المجتمع العربي للخصوصية، دون أن تغفل عن أهمية التهوية الطبيعية والراحة المناخية. يتحقق ذلك من خلال توزيع الفراغات الداخلية حول فناء مركزي يسمح بتجديد الهواء ويوفّر إضاءة طبيعية دون كشف الحياة الداخلية للمنزل. في الوقت ذاته، تساعد المشربيات والرواشين في تمرير الهواء والضوء، بينما تحجب الرؤية من الخارج، مما يحفظ خصوصية الأسرة ويمنحها الشعور بالأمان.

تُبنى الجدران الخارجية بسمك كبير للحد من تسرب الحرارة، وتُفتح النوافذ في مواقع محددة تسمح بتوجيه الهواء البارد نحو الداخل، مع تفادي أشعة الشمس المباشرة. كما يتيح تصميم السقوف العالية دوران الهواء وتقليل الرطوبة، وهو ما يضمن الراحة على مدار اليوم. ومن الجدير بالذكر أن الفتحات العلوية الصغيرة في الجدران تساعد في خلق تيارات هوائية طبيعية دون المساس بالهدوء أو الخصوصية.

تُصمَّم المداخل بزاوية غير مباشرة، فلا تسمح برؤية الفناء أو الغرف الداخلية من الخارج، ما يعزز الشعور بالخصوصية ويجعل الانتقال داخل البيت تجربة تدريجية توازن بين الانفتاح والانغلاق. يتضح من هذا التكوين المعماري أن العمارة العربية التقليدية نجحت في تقديم حلول مبتكرة تتجاوز التحديات المناخية والاجتماعية، وتُجسّد وعيًا دقيقًا بالحاجة إلى التوازن بين الراحة الحسية والكرامة الاجتماعية.

العلاقة بين الطقس المحلي وتخطيط المباني

يتضح تأثير الطقس المحلي على تخطيط المباني في العمارة العربية التقليدية من خلال تفاصيل تصميمية دقيقة تراعي درجات الحرارة المرتفعة والجفاف وندرة الموارد. تُصمم البيوت حول أفنية داخلية مغلقة تحد من التعرض المباشر لأشعة الشمس، وتخلق منطقة مركزية باردة تلطّف الأجواء. كما تُشيَّد الجدران بمواد ذات خصائص عزل طبيعية مثل الطين والحجر، ما يساعد في امتصاص الحرارة نهارًا وإطلاقها ليلًا، محدثة توازنًا حراريًا طبيعيًا دون الاعتماد على وسائل تبريد اصطناعية.

تُوجَّه المباني بما يتناسب مع حركة الشمس والرياح، فتُفتح الواجهات على الاتجاهات التي تستقبل نسائم معتدلة، بينما تُغلق الجهات المعرضة للحرارة الشديدة. يساهم تخطيط الأزقة الضيقة والمتعرجة في تقليل تعرض الممرات لأشعة الشمس المباشرة، كما تظلل المباني بعضها بعضًا بفعل قربها. ومن خلال ذلك، يصبح الحي بأكمله نظامًا حراريًا يعمل بتناغم بيئي. يُستخدم السقف المسطح كمكان للنوم في الليالي الحارة، مما يعكس تعدد الاستخدامات وتكيّف التصميم مع متغيرات المناخ.

تُدرج عناصر مثل القباب والأقواس لزيادة دوران الهواء وتقليل الضغط الحراري داخل الفراغات، ما يساهم في تحسين جودة الحياة اليومية. يعكس هذا التخطيط وعيًا معماريًا دقيقًا بالجغرافيا والمناخ، ويؤكد على أن العمارة العربية التقليدية لم تكن مجرد استجابة شكلية، بل نظامًا تكامليًا يعبر عن فهم متجذر لبيئة المكان وكيفية تحويلها إلى فضاء صالح للعيش.

مكونات البيت العربي التقليدي من الفناء إلى المجلس

تميّز البيت العربي التقليدي بتركيب معماري متكامل يُجسد روح البيئة والثقافة التي نشأ فيها، حيث شكّلت عناصره الداخلية والخارجية منظومة متناسقة تُراعي احتياجات السكان من خصوصية وراحة وتناغم اجتماعي. وتظهر العمارة العربية التقليدية في هذا السياق كمرآة حية للتكيف الذكي مع المناخ، إلى جانب الاهتمام بالتفاصيل الجمالية التي تحاكي روح المجتمع وتقاليده. وقد اتسم التصميم العام للبيوت التقليدية بوجود الفناء المركزي الذي يؤدي دوراً محورياً في تنظيم حركة الهواء والضوء داخل المنزل، بينما تُحيط به الغرف والمرافق بما فيها المجلس والمطبخ والمخازن، مما يمنح السكان قدراً من العزلة والانفتاح في آن واحد.

وشكّلت هذه البنية نمطاً معيشياً يحترم الخصوصية الفردية والعائلية من جهة، ويعزز التفاعل الاجتماعي من جهة أخرى. كما برز استخدام المواد المحلية في البناء مثل الطين والحجر والخشب، وهو ما ساهم في توفير بيئة داخلية معتدلة دون الاعتماد على وسائل التبريد الحديثة. في هذا الإطار، أدى كل عنصر من عناصر البيت وظيفة محددة تتكامل مع باقي العناصر. وامتد هذا التكامل ليشمل الزخارف المعمارية مثل المشربيات والنوافذ المزخرفة التي لم تُستخدم للزينة فحسب، بل أدت دوراً فعّالاً في التحكم بالحرارة والضوء. وبهذا يُمكن القول إن البيت العربي التقليدي لم يكن مجرد مأوى بل منظومة متكاملة تنسجم مع البيئة والمجتمع، وتُجسد روح العمارة العربية التقليدية في أبهى صورها.

الفناء الداخلي: قلب الحياة اليومية للأسرة

احتل الفناء الداخلي مكانة محورية داخل البيت العربي التقليدي، حيث شكّل المركز الحيوي الذي تدور حوله كافة الأنشطة اليومية للأسرة. وعُرف هذا الفضاء المفتوح بقدرته على توفير مناخ معتدل داخل البيت بفضل انفتاحه على السماء المحاطة بجدران عالية، مما ساعد في إدخال الضوء الطبيعي وتسهيل دوران الهواء بشكل فعّال. وتراوحت وظائف الفناء بين الاستراحة والتواصل الأسري واستقبال الضيوف في بعض الأحيان، ما جعله بمثابة ساحة داخلية تجمع أفراد العائلة في أوقات مختلفة من اليوم. كما ساهم وجود النباتات والمياه الجارية أحياناً في تلطيف الأجواء وخلق بيئة مريحة تسمح بالتفاعل اليومي دون الانفصال عن الخارج.

وامتد تأثير الفناء ليشمل جميع الغرف المحيطة به، إذ تلقت التهوية والضوء من خلاله، مما قلل من الحاجة إلى نوافذ تطل على الشارع الخارجي وبالتالي عزز الخصوصية. إضافة إلى ذلك، عكس هذا الفضاء اهتمام العمارة العربية التقليدية بمبدأ الانفتاح الداخلي والانغلاق الخارجي، وهو ما ساعد على تحقيق التوازن بين التواصل والعزلة. وفي ضوء ذلك، يمكن اعتبار الفناء الداخلي رمزاً للترابط الأسري والتنظيم البيئي في آنٍ معاً، مما يجعله من أبرز ملامح البيت العربي التقليدي التي تجسد فلسفة العيش في تناغم مع الطبيعة.

المجلس العربي: وظيفة اجتماعية وتصميم مميز

جسّد المجلس العربي عنصراً اجتماعياً محورياً داخل البيت التقليدي، حيث أدّى دوراً ثقافياً ومعمارياً بالغ الأهمية في حياة الأسرة والمجتمع. وتم وضعه غالباً بالقرب من مدخل المنزل أو في زاوية تُطل على الفناء لتسهيل استقبال الضيوف دون إزعاج الخصوصية الداخلية للعائلة. وتنوّع تصميم المجلس بحسب المنطقة، إلا أن القاسم المشترك تمثل في استخدامه كساحة للضيافة والنقاش وتبادل الأخبار والآراء. وتميّز هذا الفضاء باتساعه وبساطته في آنٍ واحد، إذ زُوّد بوسائد وسجاد وفرش بسيط يعكس طابع الكرم والترحاب، بينما بُنيت جدرانه بمواد عازلة للحرارة لتوفير أجواء مريحة في مختلف الفصول. كما زُوّد المجلس غالباً بفتحات علوية أو مشربيات تساعد على تجديد الهواء دون الحاجة إلى نوافذ كبيرة تطل على الخارج، مما يعزز من الخصوصية مع المحافظة على التهوية.

ولعبت الإضاءة الطبيعية دوراً أساسياً في إضفاء جو هادئ ومريح داخل المجلس، خاصة خلال ساعات النهار. وعبّر هذا المكان عن القيم العربية الأصيلة مثل الكرم والاحترام، حيث كان المجلس يشكّل مساحة تُمثل الهوية الاجتماعية للأسرة ومكانتها داخل المجتمع. ومن هنا يتضح أن المجلس لم يكن مجرد غرفة بل كان مؤشراً على ثقافة الضيافة في العمارة العربية التقليدية، كما قدّم نموذجاً فريداً لتكامل الوظيفة والجمال في التخطيط المعماري.

المشربيات والنوافذ: حل فني للتحكم في الضوء والحرارة

شكّلت المشربيات والنوافذ المزخرفة أحد أبرز مظاهر الذكاء المعماري في البيوت العربية التقليدية، حيث جمعت بين الزينة المعمارية والوظيفة البيئية. وتكوّنت هذه العناصر من شبك خشبي دقيق التصميم يغطي النوافذ ويوفر الحماية من أشعة الشمس الحادة، بينما يسمح بدخول الهواء النقي وانعكاسات ضوئية ناعمة داخل الغرف. وسمح هذا التصميم بتوفير تهوية دائمة دون كشف داخل المنزل، مما يحقق الخصوصية التي تُعد من أساسيات العمارة التقليدية.

وساهمت المشربيات في خلق نمط بصري مميز من الظلال التي تتحرك على الجدران والأرضيات خلال ساعات النهار، مما أضفى لمسة فنية مستمرة على الفضاء الداخلي. وعملت هذه التفاصيل على تخفيف الحرارة دون حجب الضوء تماماً، فساهمت في المحافظة على برودة المكان دون الاعتماد على وسائل التبريد الحديثة. كما عكست المشربيات مفهوماً جمالياً يعبّر عن التفاعل بين الإنسان والبيئة، حيث جاءت النقوش الهندسية والنباتية لتُحاكي روح المكان وتُعبّر عن هوية ثقافية متجذرة. ومن خلال هذه التفاصيل، أثبتت العمارة العربية التقليدية قدرتها على الجمع بين الذوق الفني والاحتياجات الوظيفية ضمن بيئة قاسية من حيث الحرارة والضوء، مما جعل من المشربيات رمزاً معمارياً يحتفظ بجاذبيته حتى يومنا هذا.

استخدام العناصر الطبيعية في التبريد والتهوية

اعتمدت البيوت العربية التقليدية على تكامل ذكي بين البناء والبيئة، حيث وظّفت العناصر الطبيعية لتوفير تهوية فعّالة وتبريد داخلي مستمر. واستفادت هذه البيوت من توجيهها المعماري المدروس لتقليل التعرض المباشر لأشعة الشمس القوية، بينما سمحت للفناء والفتحات الداخلية بجذب تيارات الهواء إلى الداخل. كما ساهمت الجدران السميكة المصنوعة من المواد المحلية مثل الطين والحجر في عزل الحرارة خلال النهار واحتفاظها بالبرودة لفترات طويلة.

وعملت أسطح البيوت على عكس أشعة الشمس بينما ساهمت في تبريد الهواء عند حلول الليل، وهو ما ساعد على خلق توازن حراري طبيعي داخل المنزل. كما ساعدت النوافذ الصغيرة والمشربيات المرتفعة على سحب الهواء الساخن إلى الأعلى وخلق تيارات هوائية باردة تدخل من الفتحات المنخفضة، مما يُحدث تهوية دائمة دون الحاجة لتقنيات حديثة. بالإضافة إلى ذلك، لُوحظ وجود النباتات المائية أو الأحواض داخل الفناء لتبريد الهواء عبر التبخر، فوفّرت هذه العناصر جوّاً أكثر اعتدالاً داخل البيت.

أشهر المعالم المعمارية التي تجسد العمارة العربية التقليدية

تُعبّر المعالم المعمارية التاريخية عن هوية الشعوب وانتماءاتها الثقافية، وتجسد العمارة العربية التقليدية هذا الانتماء من خلال تفاصيل معمارية دقيقة تتجلى في مكونات المباني ونظم تخطيطها وتفاعلها مع البيئة المحيطة. تعكس هذه العمارة مفاهيم اجتماعية واقتصادية ودينية متجذرة في المجتمعات العربية، حيث تراعي الخصوصية وتستفيد من المناخ المحلي وتُظهر حِرفية عالية في استخدام المواد الطبيعية. تتوزع هذه المعالم في مختلف أرجاء العالم العربي والإسلامي، من شمال إفريقيا إلى الشرق الأوسط وحتى الأندلس، حيث يُلاحظ توحد العناصر المعمارية رغم تنوع البيئات.

تبرز الأقواس والقباب والمشربيات والنقوش الهندسية والزخارف النباتية كسمات أساسية تميز هذه العمارة، إذ استخدمت في المساجد والقصور والبيوت والأسواق لتعكس الانسجام بين الجمال والوظيفة. يشكّل الفناء الداخلي عنصراً مركزياً في التصميم، حيث يتيح التهوية الطبيعية ويوفّر الخصوصية، كما يتكامل مع عناصر المياه والنباتات ليخلق بيئة مريحة تلائم مناخ المناطق الحارة. ويُلاحظ أيضًا وجود منظومة متقنة في توزيع الكتل المعمارية حول هذا الفناء وفقاً لمبادئ توازن الشكل والظل والفراغ.

تتكامل هذه العناصر لتصنع هوية بصرية ومكانية لا تخطئها العين، حيث تظهر في معالم متنوعة مثل البيوت القديمة في جدة، وسور صنعاء، وقصر الحمراء في الأندلس، إضافة إلى المدن التاريخية مثل فاس وتونس، والمساجد الكبرى كجامع القيروان والجامع الأموي. تستمر هذه المعالم في إلهام المعماريين المعاصرين، إذ توفر نموذجاً أصيلاً في التصميم يراعي الإنسان والبيئة والثقافة في آن واحد، لتظل العمارة العربية التقليدية حية في الذاكرة والواقع العمراني.

البيوت الأثرية في جدة القديمة وسور صنعاء

تجسد البيوت الأثرية في جدة القديمة وسور صنعاء نموذجين فريدين من نماذج العمارة العربية التقليدية، حيث تتجلى فيهما ملامح الحياة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للمدن العربية في الماضي. في قلب جدة التاريخية، تبرز المنازل المبنية من الحجر البحري المرجاني والخشب المحلي، والتي تتزين بواجهات مزخرفة وأدوار متعددة تعكس التكيّف مع المناخ الحار والرطب. يشكل “الروشان” أحد أبرز عناصر هذه البيوت، وهو شرفة خشبية مغلقة تسمح بمرور الهواء والضوء وتحافظ في الوقت نفسه على خصوصية الساكنين، ما يعكس فهماً معمارياً دقيقاً لطبيعة المجتمع واحتياجاته.

في المقابل، تعكس منازل صنعاء القديمة إرثاً معمارياً عريقاً، حيث بنيت من الطين المخلوط بالقش والحجر البركاني، وتزدان واجهاتها بنقوش بيضاء تميزها عن غيرها من مدن العالم العربي. تنفرد هذه المباني بتصميمها العمودي، إذ تضم عدة طوابق يتوزع في كل منها السكن والمخازن والمجالس العائلية، وتُعد مثالاً واضحاً على التكيف مع محدودية المساحة داخل الأسوار التاريخية للمدينة. كما يُبرز سور صنعاء المكانة الدفاعية والحضارية للمدينة، إذ يحيط بها بالكامل ويحتوي على أبواب رئيسية تحكمت في حركة الدخول والخروج، ما عزز من حماية السكان وشكل نموذجاً للتخطيط العمراني الدفاعي في العمارة العربية التقليدية.

تعبّر هذه المساكن والأسوار عن أسلوب حياة متكامل، حيث لم يكن المعمار مجرد بناء بل أداة تنظيمية واجتماعية واقتصادية. وبتناسقها مع محيطها الطبيعي والإنساني، تظل هذه المعالم شاهدة على قدرة الإنسان العربي على صوغ فضاءاته الخاصة وفق منظومة جمالية ووظيفية عريقة، تواصل التأثير في فهمنا للتراث والهوية المعمارية حتى اليوم.

قصر الحمراء في الأندلس كتحفة فنية

يشكل قصر الحمراء في غرناطة واحداً من أروع تجليات العمارة العربية التقليدية في الأندلس، إذ يجمع بين الجمال الفني والدقة الهندسية والعمق الرمزي في كل تفاصيله. شُيد هذا القصر خلال فترة حكم بني نصر، ويمثل ذروة تطور العمارة الإسلامية في الأندلس، حيث استُخدمت فيه تقنيات متقدمة في البناء والزخرفة والتنظيم الفراغي. تنقسم مكوناته إلى عدة قصور وحدائق وأفنية تتخللها نوافير وقنوات مياه، مما يخلق تجربة حسية متكاملة تستجيب للضوء والظل والماء والصوت في آن واحد.

تبرز في هذا القصر عناصر الزخرفة الجصية الدقيقة، التي تغطي الجدران بالكامل بنقوش هندسية وآيات قرآنية تتناغم مع خطوط المعمار. وتبدو الأقواس المزينة والمقرنصات والأعمدة الرشيقة عناصر متكررة، تُبرز الحرفية العالية وتُظهر القدرة على دمج الوظيفة بالجمال دون فجاجة أو مبالغة. كما تُعد ساحة الأسود مثالاً رائعاً على التوازن والتماثل، حيث تتوسطها نافورة محمولة على تماثيل لاثني عشر أسداً من الرخام، ما يعكس تصوراً خاصاً للعالم الطبيعي والرمزي داخل فضاء معماري منضبط.

يمثل القصر أيضًا تعبيراً عن علاقة الإنسان بالمكان، حيث تم تصميم المباني لتُطل على الطبيعة المحيطة، فيتماهى الداخل والخارج دون حدود واضحة. لم يكن قصر الحمراء مجرد مقر حكم، بل فضاءاً حضارياً يعكس فلسفة عمرانية تستمد جذورها من الشرق العربي وتتكيف مع جغرافية الأندلس. وقد حافظ القصر على مكانته كرمز عالمي للعمارة العربية التقليدية، لما يحمله من إشارات فنية وتاريخية وروحية، تجعله واحداً من أهم الشواهد المعمارية في العالم الإسلامي.

مدن كاملة مثل فاس وتونس العتيقة

تعكس مدينتا فاس وتونس العتيقة نموذجاً حضرياً متكاملاً للعمارة العربية التقليدية، حيث تتجسد فيهما مبادئ التنظيم الاجتماعي والديني والاقتصادي في شبكة عمرانية محكمة. تأسست مدينة فاس في القرن الثامن الميلادي، وتطورت لتصبح مركزاً للعلم والدين والتجارة، إذ تضم أحياء متراصة تتخللها أسواق وجوامع ومدارس وحمامات، وتحكمها شبكة من الأزقة الضيقة التي تضمن التهوية الطبيعية وتوفير الظلال وتقي من حرارة الصيف. تظهر في فاس عناصر معمارية مثل الفناء المركزي، والنقوش الزخرفية الخشبية، والبوابات الضخمة المزخرفة التي تفصل الأحياء وتحدد العلاقات بين الفضاءات العامة والخاصة.

أما تونس العتيقة، فقد تطورت منذ الفتح الإسلامي لتصبح حاضرة كبرى تعكس تنوعاً ثقافياً ومعمارياً فريداً. تتوزع بناياتها حول الجامع الكبير، وتتشابك شوارعها وساحاتها على نحو يعكس التدرج في الخصوصية من الفضاء العام إلى الفضاء العائلي. تتميز المدينة باستعمال مكثف للقباب والأقواس والمنارات، إضافة إلى التأثيرات الأندلسية والمغربية التي تظهر في زخارف الجدران والأسطح. يعكس النسيج العمراني للمدينة قدرة فريدة على استيعاب تغيرات الحياة اليومية دون الإخلال بالوظائف الدينية والاجتماعية.

توفر هاتان المدينتان نموذجاً حياً لفهم كيف نجح العرب في تحويل المدن إلى فضاءات شاملة تتناغم فيها الجغرافيا مع العمران والروح، إذ لم تكن العمارة مجرد هياكل، بل كانت وسيلة للتعبير عن هوية جماعية راسخة. ولذلك تظل العمارة العربية التقليدية في هاتين المدينتين مرجعاً حضارياً لا غنى عنه لدراسة التحولات الاجتماعية والثقافية في المجتمعات العربية.

المساجد التاريخية: جامع القيروان والجامع الأموي

تبرز المساجد التاريخية كأهم المعالم التي تعكس العمارة العربية التقليدية، وتأتي على رأسها جامع القيروان والجامع الأموي في دمشق، لما يحملانه من دلالات دينية ومعمارية عميقة. تأسس جامع القيروان في القرن السابع الميلادي في مدينة القيروان بتونس، ويمثل واحداً من أقدم وأهم المساجد في المغرب العربي. يتسم بتصميم بسيط لكنه متناسق، حيث تتوسطه ساحة مكشوفة تحيط بها أروقة ذات أعمدة حجرية، ويعلوها سقف من الخشب المنحوت بدقة. يتسم الجامع بمنارته المربعة التي أصبحت نموذجاً للعمارة الإسلامية في شمال إفريقيا، فيما تعكس الزخارف البسيطة والعناصر الخشبية حرص المعمارين على إبراز الجمال من خلال الوظيفة.

أما الجامع الأموي في دمشق، فيعد من أعظم مساجد العالم الإسلامي، وقد بُني في أوائل القرن الثامن الميلادي على أنقاض معبد روماني قديم. يضم الجامع صحنًا واسعًا تحيط به أروقة مغطاة، وقاعة صلاة كبيرة مزينة بالفسيفساء الذهبية التي تصور مناظر طبيعية وأسواقاً وعمارة من تلك الحقبة. تتناغم في هذا المسجد العناصر البيزنطية والعربية في بناء فريد من نوعه، حيث تتجاور القباب والمآذن والأعمدة الضخمة مع الفسيفساء والنقوش الإسلامية، ما يمنحه هوية خاصة تجعل منه معلمًا مركزيًا في تطور العمارة العربية التقليدية.

تكشف هذه المساجد عن فهم عميق للعلاقة بين القداسة والفضاء المعماري، إذ صُممت لتكون أماكن عبادة وتعليم وتواصل اجتماعي. وتظل هذه المعالم شاهدة على الإبداع العربي الإسلامي في فن العمارة، الذي يوازن بين البساطة والرمزية، ويحول البناء إلى تجربة روحانية واجتماعية متكاملة.

كيف ساهمت العمارة العربية التقليدية في تعزيز الاستدامة البيئية؟

جاءت العمارة العربية التقليدية كاستجابة واعية للتحديات المناخية والاجتماعية التي فرضتها البيئات الصحراوية وشبه الجافة في المنطقة العربية. عكست هذه العمارة فهماً عميقاً للطبيعة، فاعتمدت على تصميمات ذكية تجمع بين الجمالية والكفاءة البيئية. استخدم المعماريون التقليديون الفناء الداخلي كنواة مركزية للمبنى، حيث ساعد هذا التصميم على تنظيم درجات الحرارة وتوفير التهوية الطبيعية داخل المنازل. شكّلت الجدران السميكة من الطين أو الحجارة عنصرًا رئيسيًا في عزل الحرارة، إذ امتصت حرارة النهار وأطلقتها في المساء، مما ساعد على استقرار درجة الحرارة داخل المبنى طوال اليوم.

ساهمت النوافذ الصغيرة والمشربيات الخشبية في الحد من تسرب الحرارة، وفي نفس الوقت سمحت بدخول الضوء الطبيعي من دون زيادة العبء الحراري. كما استُخدمت المواد المحلية القابلة للتنفس كوسيلة لتوفير عزل طبيعي يسمح بمرور الهواء ويمنع اختزان الرطوبة. وُظفت العناصر الطبيعية مثل الماء والنباتات داخل الفناء لتوفير بيئة أكثر رطوبة واعتدالاً، مما عزز الإحساس بالراحة الحرارية في الداخل. مثّلت الأبراج الهوائية والملاقف أدوات فعالة في تهوية الفضاءات الداخلية دون الحاجة لأي طاقة صناعية.

تكاملت هذه العناصر معاً لتقلل من استهلاك الطاقة وتحافظ على الموارد الطبيعية، مما جعل من العمارة العربية التقليدية نموذجاً بيئياً يحتذى به في مجالات التصميم المستدام. شكّلت هذه الحلول المعمارية استجابة مبكرة لمفاهيم الاستدامة قبل أن تُعرف كمصطلح علمي، وأثبتت كفاءتها في تقليل الانبعاثات وتحقيق الراحة الحرارية بصورة طبيعية. بذلك حافظت العمارة التقليدية على توازن دقيق بين الإنسان والبيئة، وقدّمت مفهوماً عملياً للاستدامة لا يزال يلهم العديد من المصممين المعاصرين.

تقنيات البناء التقليدي التي تحاكي الطبيعة

اعتمدت العمارة العربية التقليدية على تقنيات مستمدة من فهم عميق لقوانين الطبيعة وتغيرات المناخ. لم يكن التصميم مجرد انعكاس للذوق الجمالي أو التقاليد الثقافية، بل جاء نتيجة تفاعل مباشر مع البيئة المحيطة. استخدم البناؤون الفناء الداخلي كمصدر رئيسي للتهوية الطبيعية، فعمل على تجميع الهواء البارد ليلاً وتوزيعه خلال النهار. استُخدمت الملاقف الهوائية لتوجيه الرياح نحو داخل المبنى، بينما عملت فتحات السقف أو الجدران على إخراج الهواء الساخن المتراكم في الأعلى.

جاءت الجدران بسمك كبير لتوفير عزل حراري طبيعي يقلل من تسرب الحرارة ويمنح المبنى استقراراً حرارياً على مدار اليوم. كما ساعدت المواد الطينية المستخدمة في البناء على امتصاص الرطوبة ومنع التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة، وهو ما وفر بيئة معيشية أكثر راحة. وُضعت النوافذ في مواقع مدروسة بعناية تسمح بتدفق الضوء الطبيعي من دون إدخال كميات كبيرة من الحرارة، مما ساهم في تقليل الحاجة للإضاءة الصناعية والتبريد الاصطناعي.

لم تقتصر هذه التقنيات على الجانب الحراري فحسب، بل ساعدت أيضًا في تحقيق التوازن البصري والمعماري، حيث اندمجت العناصر الطبيعية مع هيكل المبنى بشكل متناغم. حملت هذه التقنيات في طياتها فهمًا عميقًا للطبيعة واحتياجات الإنسان، وأسهمت في بناء مساحات توفر الراحة البيئية والخصوصية في آن واحد. بذلك أثبتت العمارة العربية التقليدية قدرتها على التكيف مع البيئات الصعبة من خلال حلول مبتكرة تنسجم مع الموارد الطبيعية وتوفر استدامة طويلة الأمد.

مواد البناء المحلية ودورها في خفض الحرارة

اعتمدت العمارة العربية التقليدية على مواد محلية استُخلصت من البيئة المحيطة، وكان لذلك أثر بالغ في تحسين الأداء الحراري للمباني وخفض درجات الحرارة داخلها. جاءت هذه المواد نتيجة تراكم خبرات الأجيال، حيث استخدم البناؤون الطين والطوب اللبن والحجارة المتوفرة في البيئة القريبة، مما سمح بتقليل التكاليف البيئية والاقتصادية المرتبطة بالنقل والتصنيع. أظهرت هذه المواد قدرة فائقة على العزل الحراري، إذ امتصت حرارة الشمس نهاراً وأطلقتها تدريجياً في المساء، مما وفر بيئة داخلية أكثر اعتدالاً واستقراراً.

لعبت الجدران السميكة المصنوعة من الطين دورًا مهمًا في الحماية من التقلبات المناخية، إذ احتفظت بالبرودة خلال النهار ومنعت تسرب الحرارة. كما ساعدت هذه الجدران على امتصاص الرطوبة الزائدة، مما خفف من الشعور بالحرّ وجعل الهواء داخل المسكن أكثر نقاءً. جاءت الأسقف المصنوعة من الخشب المغطى بالطين كعنصر إضافي يعزز العزل ويمنع تسرب حرارة الشمس المباشرة إلى الداخل.

أسهمت هذه المواد في بناء علاقة منسجمة بين الإنسان وبيئته، إذ وفرت حلولاً طبيعية للتبريد دون الحاجة إلى أنظمة تبريد صناعية. لم تُستخدم هذه المواد بشكل عشوائي، بل جاءت مدروسة في مواقعها وأشكالها، فسمحت بتدفق الهواء وتخفيف الاحتباس الحراري الداخلي. بفضل هذه الخصائص، ساعدت العمارة التقليدية في خفض درجات الحرارة وتحقيق الراحة الحرارية لسكانها، مما جعلها نموذجًا يُحتذى به في تصميم المباني الحديثة التي تسعى لتحقيق الكفاءة الطاقية دون الإضرار بالبيئة.

تأثير التهوية الطبيعية على راحة السكان

اعتمدت العمارة العربية التقليدية بشكل أساسي على التهوية الطبيعية كوسيلة فعالة لتوفير الراحة الحرارية داخل المباني، وهو ما مكّن السكان من العيش في بيئات مناخية قاسية دون الحاجة إلى وسائل تبريد صناعية. جاءت الملاقف الهوائية كأحد أبرز الابتكارات المعمارية، حيث عملت على جذب الهواء البارد من الخارج وتوجيهه إلى الداخل، بينما أُخرج الهواء الساخن من فتحات علوية، مما خلق تياراً دائماً من الهواء المتجدد. ساعدت هذه الطريقة على تنظيم درجات الحرارة وتوفير بيئة داخلية أكثر اعتدالاً.

ساهم الفناء الداخلي في تحسين التهوية من خلال قدرته على تجميع الهواء البارد ليلاً وإطلاقه تدريجياً خلال النهار. كما ساعدت المشربيات في تسهيل تدفق الهواء، دون التضحية بالخصوصية أو الحماية من أشعة الشمس المباشرة. شكّلت النوافذ الصغيرة والموزعة بعناية وسيلة للتحكم في حركة الهواء وتوجيهه نحو المناطق التي تحتاج إلى تبريد. تميّزت هذه النوافذ بقدرتها على إدخال الهواء دون السماح بدخول الغبار أو الحشرات، مما رفع من جودة الحياة داخل المنازل.

انعكست هذه الأساليب على صحة السكان وراحتهم، إذ ساعدت في تقليل الرطوبة وتوفير تهوية مستمرة، ما منع نمو العفن والبكتيريا داخل الجدران. كما أتاح الهواء المتجدد شعورًا دائمًا بالانتعاش، وساهم في تقليل مشاعر الانزعاج الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة. من خلال هذه الحلول الذكية، وفرت العمارة التقليدية بيئة سكنية صحية وطبيعية، وأسست لمفهوم التهوية المستدامة قبل ظهور التقنيات الحديثة. يدل ذلك على أن التهوية الطبيعية لم تكن فقط عنصراً معمارياً، بل جزءاً من تجربة معيشية شاملة تمحورت حول راحة الإنسان وانسجامه مع الطبيعة.

دروس معمارية من الماضي تناسب الحاضر

تُظهر العمارة العربية التقليدية قدرة استثنائية على الاستجابة للظروف البيئية والاجتماعية، مما يجعلها مصدر إلهام غني للتصميم المعماري المعاصر. تمكّنت هذه العمارة من تحقيق التوازن بين الجمال والوظيفة، حيث اعتمدت على مبادئ بسيطة وفعالة لا تزال قابلة للتطبيق في المباني الحديثة. ظهرت عناصر مثل الفناء الداخلي والملاقف الهوائية والمشربيات بوصفها أدوات عملية لتحسين الأداء البيئي دون الحاجة إلى موارد طاقية مكثفة، وهو ما يعكس وعياً مبكراً بمفهوم الاستدامة.

استفادت التصاميم التقليدية من المواد المحلية، فخفّضت التكاليف البيئية وساهمت في تقوية الهوية المعمارية للمكان. كما جاءت التوزيعات الداخلية للمباني مدروسة بعناية لتوفير الخصوصية والتهوية والإضاءة الطبيعية، دون المساس بجمالية المكان أو راحة سكانه. حافظت هذه القيم على ديمومتها مع الزمن، وأصبحت اليوم مرجعًا مهمًا للمعماريين الذين يسعون لإيجاد حلول مستدامة وفعالة في مواجهة التغيرات المناخية والضغوط الحضرية.

يمكن القول إن هذه الدروس لا تقتصر على تقنيات البناء فقط، بل تمتد لتشمل مفهوماً متكاملاً للعيش المشترك بين الإنسان والطبيعة. تظهر هذه الرؤية من خلال العلاقة التفاعلية بين المساحات الداخلية والخارجية، ومن خلال مرونة التصميم القائم على تلبية الاحتياجات المناخية والاجتماعية في آن واحد. لذلك لا تزال العمارة التقليدية نموذجًا معاصرًا رغم قدمه، لأنها تطرح حلولًا صالحة للتكيف مع مختلف البيئات، وتمنح المباني بُعدًا إنسانيًا وبيئيًا متكاملاً. يعكس ذلك قدرة الإرث المعماري العربي على تجاوز الزمان، ليظل مرجعاً حياً لكل من يبحث عن توازن بين الأصالة والتجديد.

هل يمكن دمج العمارة العربية التقليدية في التصاميم الحديثة؟

يمثل دمج العمارة العربية التقليدية في التصاميم الحديثة توجهًا معمارياً يعكس وعيًا متجددًا بأهمية التراث الثقافي في تشكيل الهوية البصرية للمباني الحضرية المعاصرة. يتجلى هذا الدمج من خلال مزج العناصر الجمالية التاريخية، مثل الأقواس المزخرفة، والمشربيات، والنقوش الهندسية، مع تقنيات البناء الحديثة التي توفر الكفاءة والاستدامة. يسهم هذا التفاعل بين القديم والجديد في إعادة إحياء الموروث المعماري العربي، دون أن يخل ذلك بوظائف المباني الحديثة أو حاجات المجتمع المعاصر.

يعتمد نجاح هذا الدمج على قدرة المعماري في فهم القيم الوظيفية والجمالية التي كانت تقوم عليها العمارة العربية التقليدية، ثم توظيفها بما يتماشى مع متطلبات العصر. على سبيل المثال، يساهم استخدام أنظمة التهوية الطبيعية المستلهمة من تصميم الفناء الداخلي في تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في المباني الجديدة. كما يسمح إدخال المواد الطبيعية المحلية، مثل الحجر الجيري والخشب المعالج، في الواجهات والديكورات بتوفير بيئة أكثر انسجامًا مع المناخ الإقليمي.

يساعد هذا التزاوج بين الحداثة والتراث في تشكيل طابع معماري محلي يختلف عن الطابع العالمي السائد، مما يعزز الشعور بالانتماء ويوفر بيئة معيشية أكثر دفئًا وإنسانية. ومع أن التحديات تظل قائمة من حيث الكلفة والدقة التقنية المطلوبة، إلا أن التجارب الحديثة أثبتت أن هذه المقاربة قابلة للتطبيق ومثمرة في العديد من السياقات العربية. من هنا يمكن القول إن العمارة العربية التقليدية ما تزال تحتفظ بقدرتها على التطور والتجدد داخل الإطار المعماري الحديث، وتوفر مسارًا غنيًا للإبداع والاستلهام.

أمثلة على مشاريع حديثة مستلهمة من العمارة التقليدية

يشهد العالم العربي اليوم العديد من المشاريع المعمارية التي تُجسّد تفاعلاً مميزًا بين الأصالة والابتكار، حيث يتم استلهام العمارة العربية التقليدية في تصميم مبانٍ حديثة تعكس روح التراث ضمن إطار معماري معاصر. تحاكي هذه المشاريع الملامح البصرية المتجذرة في الثقافة العربية من خلال إعادة توظيف عناصر تقليدية مثل الأفنية الداخلية، الأقواس متعددة الأشكال، والزخارف الجبسية المعقدة، مع إدخالها في لغة تصميمية حديثة تعتمد على البساطة، الوضوح، والوظائف المتعددة.

تستند هذه المشاريع إلى فهم عميق للسياق الثقافي والمكاني، ما يسمح بإعادة إنتاج الطابع العربي في المباني الحديثة دون الوقوع في فخ التكرار أو التقليد الحرفي. غالبًا ما تُوظف عناصر مثل المشربية بأساليب حديثة تدمج بين جماليات الضوء والظل مع الحفاظ على الخصوصية التي تُعد من أبرز سمات العمارة التقليدية. في الوقت ذاته، تستفيد هذه التصاميم من أحدث تقنيات البناء والمواد الصناعية التي تمنحها قوة واستدامة دون التضحية بجوهر الهوية العربية.

يتجلى هذا التوجه في مشاريع متنوعة تشمل المراكز الثقافية، الفنادق، المساجد، والمباني السكنية التي تسعى لإعادة التواصل مع الطابع المعماري المحلي. كما أن هذه الأمثلة لا تقتصر على التصميم فحسب، بل تمتد إلى فلسفة معمارية متكاملة تعيد التفكير في العلاقة بين الإنسان والمكان، وتعيد تأكيد أهمية الجذور التاريخية في ظل التطورات العمرانية المتسارعة. وبهذا الشكل، تثبت العمارة العربية التقليدية قدرتها المستمرة على الإلهام وتشكيل المستقبل المعماري برؤية تجمع بين الإرث والتجديد.

كيف يحقق الدمج بين الحداثة والتراث توازنًا بصريًا؟

ينتج التوازن البصري بين الحداثة والتراث عندما تتكامل عناصر العمارة العربية التقليدية مع المبادئ الجمالية الحديثة ضمن إطار متجانس يثري تجربة المشاهد دون أن يطغى أحد الطرفين على الآخر. يتحقق هذا الانسجام عندما يتم الحفاظ على الروح التقليدية من خلال استحضار النسب المتناسقة، النقوش المتكررة، وألوان الأرض الطبيعية، بينما تُدمج هذه العناصر في أشكال معاصرة تتميز بالبساطة والديناميكية البصرية.

يساعد هذا التداخل بين الزمنين في خلق هوية بصرية فريدة لا تنفصل عن الماضي ولا تتجاهل الحاضر. فبينما توحي الأقواس والمشربيات بعمق تاريخي وجمالية زخرفية، تسمح الأسطح النظيفة والمفتوحة والأساليب الهندسية الحديثة بإضفاء بعد حسي معاصر على التصميم. كما تساهم الإضاءة الطبيعية والفراغات الداخلية المدروسة في تعزيز هذا التوازن، حيث تُستخدم لربط الداخل بالخارج في شكل يحترم التقاليد ويستجيب للحاجات الحديثة.

تعزز هذه الرؤية الثنائية التواصل البصري بين المستخدم والمكان، وتمنح المبنى طابعًا إنسانيًا يرتكز على التجربة الحسية، وليس على الشكل فقط. وتسمح هذه المقاربة بإنتاج عمارة لا تنتمي فقط إلى زمانها، بل تمتد بجذورها نحو الماضي في حين تنظر بعين الابتكار إلى المستقبل. ومن خلال هذه العلاقة المتوازنة، تثبت العمارة العربية التقليدية حضورها في المشهد المعماري المعاصر وتؤكد على إمكانيتها في أن تكون أساسًا لتصاميم مستقبلية غنية ودائمة.

التحديات التصميمية عند استخدام العناصر التقليدية

تُطرح عدة تحديات أمام المعماريين عند محاولة إدماج عناصر العمارة العربية التقليدية في التصاميم الحديثة، خصوصًا في بيئات حضرية تتطلب الاستجابة لمعايير وظيفية وتقنية صارمة. يتطلب هذا الإدماج حسًّا تصميميًا قادرًا على التعامل مع التناقضات الظاهرة بين الطابع الزخرفي للتقاليد والطابع العملي للحداثة، دون أن يخلّ ذلك بتناسق التصميم أو وظيفته.

تُعد مسألة التوازن بين الجمالية والدقة التقنية من أبرز هذه التحديات، خاصةً أن العديد من العناصر التقليدية مثل المشربية أو الزخارف الجبسية تستدعي مهارات يدوية دقيقة يصعب توفرها اليوم. كما تمثل كلفة المواد الطبيعية والأعمال الحرفية عبئًا ماليًا قد لا يتناسب مع الميزانيات المحدودة في بعض المشاريع. بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي بعض التفاصيل التقليدية إلى صعوبات في تلبية معايير العزل الحراري، التهوية الميكانيكية، أو أنظمة الحماية من الحريق الحديثة.

تفرض التحولات في نمط الحياة العمراني أيضًا متطلبات جديدة على التصميم، ما يستدعي إعادة تخيل هذه العناصر لتتناسب مع احتياجات المستخدمين الجدد. لذلك، لا يكفي إعادة استخدام الأشكال التقليدية كما كانت، بل يجب إعادة تأويلها بطريقة تحافظ على جوهرها، وتواكب في الوقت ذاته متطلبات الكفاءة والمرونة.

يبقى التحدي الأكبر هو إنتاج عمارة لا تكتفي بتجميل الفضاء، بل ترويه وتُعبّر عنه من خلال لغة تصميمية تنبع من روح المكان وتتفاعل مع واقعه الجديد. ولذلك فإن العمارة العربية التقليدية تُظهر قابليتها العالية للتطور، لكنها في الوقت نفسه تتطلب وعيًا دقيقًا بكيفية إدماجها في الحاضر دون تشويهها أو تفريغها من معناها.

رأي المعماريين العرب في إحياء الطابع العربي الأصيل

يتبنى عدد متزايد من المعماريين العرب توجهًا يهدف إلى إحياء الطابع العربي الأصيل ضمن مقاربة تعتمد على التجديد لا التكرار، وعلى الاستيعاب العميق لمقومات العمارة العربية التقليدية لا مجرد استنساخ مظهرها. يرى هؤلاء المعماريون أن العودة إلى التراث ليست فعلًا رجعيًا، بل خطوة واعية نحو ترسيخ الهوية الثقافية في زمن تتسارع فيه مظاهر التماثل المعماري العالمي.

ينطلق هذا الرأي من الاعتقاد بأن العمارة ليست فقط عملية بناء، بل وسيلة للتعبير عن القيم والمفاهيم المجتمعية. لذلك، يحرص المعماري العربي على استحضار روح المكان في مشاريعه، مستعينًا بأدوات معاصرة لتفسير الرموز التقليدية بطريقة جديدة. غالبًا ما تظهر هذه الرؤية في التفاصيل الدقيقة للمباني، من أنماط الواجهات إلى تنسيق الفراغات الداخلية، حيث يتكامل الشكل مع السياق المحلي والمناخي والثقافي.

يدرك المعماريون كذلك أن إحياء الطابع العربي الأصيل يتطلب إعادة النظر في المفاهيم المعمارية الكبرى مثل العلاقة بين الفضاء العام والخاص، أو توزيع الضوء والظل، أو حتى مفهوم الجيرة والبنية الاجتماعية التي كانت تحكم التصميم القديم. لذلك لا تأتي هذه العودة على شكل قرار جمالي فقط، بل كموقف فكري يعيد تعريف العلاقة بين الإنسان والمكان.

يؤكد العديد منهم أن الحفاظ على العمارة العربية التقليدية في التصميم المعاصر ليس هدفًا زخرفيًا، بل استجابة حضارية تسعى إلى تحقيق توازن بين الحاضر والماضي. وبهذا التوجه، تصبح العمارة وسيلة لاستعادة الروح المحلية ضمن رؤية عمرانية حديثة تعبر عن واقع متجدد، وتحفظ في آنٍ واحد ذاكرة الأمة.

الزخارف والأنماط الهندسية روح العمارة العربية التقليدية

تجسّد الزخارف والأنماط الهندسية روح العمارة العربية التقليدية بكل تفاصيلها البصرية والفكرية، حيث تظهر كعنصر مركزي في تصميم المباني الدينية والمدنية على حدّ سواء. تعبّر هذه الزخارف عن رؤية حضارية متكاملة تنبع من الفهم الإسلامي للعالم، الذي يقوم على مبدأ التوحيد والتناغم بين الجمال والوظيفة. يتجلّى هذا المفهوم في استخدام الأشكال الهندسية الدقيقة والمتكررة، التي تعكس انضباطًا رياضيًا وروحيًا في آنٍ معًا، ما يجعلها أكثر من مجرد عناصر زينة سطحية.

يُلاحظ أن الحرفيين القدماء لم يعتمدوا على الزخرفة لمجرد التجميل، بل استخدموها كلغة بصرية تعبّر عن فلسفات عميقة حول الكون والخلق. تتكرّر الأشكال مثل المضلعات والنجوم والدوائر لتشير إلى مفاهيم الاستمرارية واللانهاية والكمال، وهي معانٍ لها جذور روحية واضحة في الفكر الإسلامي. في الوقت نفسه، تُحدث هذه الأنماط إحساسًا بالتوازن والنظام داخل المبنى، إذ تتوزع وفق محاور دقيقة تربط بين الكتلة والفراغ، وبين الضوء والظل، ما يساهم في تكوين بيئة معمارية تأملية تبعث على الطمأنينة.

تتجلى أهمية الزخارف الهندسية في العمارة العربية التقليدية في قدرتها على الدمج بين العلم والفن، حيث تُنفّذ بدقة رياضية محسوبة تعكس مستوى عاليًا من المعرفة الهندسية. ومع تطور الأساليب، استمر استخدام هذه الأنماط عبر العصور، فتنوّعت أشكالها وموادها دون أن تفقد روحها الأصلية. في المساجد، تُستخدم الزخارف لتوجيه الانتباه نحو القبلة، وفي القصور تُضيف طابعًا مهيبًا يعكس الذوق الرفيع لأصحاب المكان، أما في الأسواق والحمامات فتمنح الجو طابعًا من الألفة والسكينة.

الأنماط الهندسية في القباب والأقواس

تُعد القباب والأقواس من أبرز السمات المعمارية التي تُميّز الأبنية في العمارة العربية التقليدية، وقد لعبت الأنماط الهندسية فيها دورًا محوريًا في تشكيل هويتها البصرية والوظيفية. تظهر هذه الأنماط في تكرارات دقيقة متناسقة تُنظّم فضاء القبة بطريقة شعاعية تبدأ من المركز وتنتشر باتجاه المحيط، ما يُعزز الإحساس بالامتداد والعلو. في المقابل، تُمثّل الأقواس انتقالًا بصريًا ومعماريًا بين المساحات، وتُزيَّن بأنماط متداخلة تُبرز جمال الانسياب البنائي والدقة الهندسية في التصميم.

تُنفّذ هذه الأنماط من خلال استخدام خطوط مستقيمة ومنحنية تتقاطع بنسب مدروسة تُنتج أشكالًا متناظرة تُثير الدهشة بجمالها الرياضي. غالبًا ما تتوزع هذه الزخارف في القباب بشكل يجعل الضوء يتفاعل معها بطرق درامية، فيُسهم في توليد إحساس بالرهبة والسكينة، خصوصًا في الأماكن الدينية. أما في الأقواس، فيُستخدم التكرار الهندسي لتأكيد الاستمرارية والعبور من مساحة إلى أخرى، ما يُضفي بُعدًا ديناميكيًا على حركة الزائر داخل المبنى.

تعكس هذه الأنماط إدراكًا معماريًا عميقًا لأهمية التناسب والبنية، حيث تُبنى على قواعد دقيقة تنبع من فهم متطور للهندسة والرياضيات. لا تُستخدم هذه الزخارف عشوائيًا، بل تتبع تخطيطًا محسوبًا يُراعي التوازن بين الكتلة والفراغ، ما يعزّز من وحدة التكوين العام ويُضفي على المبنى طابعًا متماسكًا ومتناغمًا. في الوقت ذاته، تحمل هذه الأنماط في طياتها رموزًا دينية وفلسفية تعكس تصوّرات عن الكمال والخلود والتناغم الكوني، ما يمنحها بُعدًا يتجاوز الشكل إلى المعنى.

رمزية الألوان والأشكال في الزخرفة المعمارية

تُعتبر رمزية الألوان والأشكال في الزخرفة المعمارية من أهم ملامح التعبير الجمالي في العمارة العربية التقليدية، إذ تعبّر عن تصورات دينية وثقافية غنية تستند إلى الفهم العميق للعالم من منظور إسلامي. يتجاوز استخدام الألوان حدود الزينة، ليُصبح وسيلة لترسيخ المعاني وإيصال الرسائل البصرية التي تلامس مشاعر الناظر وعقله في آن واحد. يظهر اللون الأزرق بكثرة للدلالة على السماء والصفاء، بينما يُستخدم الأخضر كتعبير عن الحياة والتجدد، في حين يعكس الأحمر طاقة داخلية وانفعالية تُضفي حيوية على التصميم.

تُصاغ الأشكال الزخرفية وفق هندسة دقيقة تُبنى على التماثل والتكرار، ما يخلق شبكات بصرية تُشير إلى النظام الكوني، كما يُعبّر عنها في الفكر الإسلامي بوصفها تمثيلًا للخلق المنظم بتوازن إلهي. تتخذ الأشكال طابعًا مجردًا يُجنّب محاكاة الطبيعة بشكل مباشر، ما يُتيح المجال أمام التعبير الروحي بدل التصوير الحسي، وبالتالي تُسهم هذه الأشكال في تحويل المبنى إلى فضاء تأملي يُعيد ترتيب العلاقة بين الإنسان والمقدّس.

تعمل الألوان والأشكال معًا على توجيه البصر داخل الفضاء المعماري، حيث تُستخدم التدرجات اللونية والتصاميم الهندسية لتحديد مراكز الانتباه، مثل المحراب في المسجد أو القبة في المدرسة، ما يُوجّه الحضور نحو بُعد روحي محدد. يتعزز هذا التأثير بفضل التفاعل بين الضوء والظل، وهو ما يمنح العمارة حيوية دائمة تتغير مع حركة الشمس وتنوّع مصادر الإضاءة. تُبرز هذه الرمزية كيف أن الزخرفة المعمارية في العمارة العربية التقليدية لم تكن عشوائية أو زائدة عن الحاجة، بل كانت جزءًا لا يتجزأ من الرؤية الفلسفية التي تهدف إلى جعل المبنى ناطقًا بالجمال والمعنى في الوقت ذاته، ما يمنح الزائر تجربة بصرية وروحية متكاملة.

فن الأرابيسك ودوره في العمارة الدينية والمدنية

يحمل فن الأرابيسك قيمة جمالية وفكرية فريدة تُميّزه عن باقي أشكال الزخرفة في العمارة العربية التقليدية، حيث يُمثّل تجسيدًا بصريًا لفلسفة الوحدة في التنوع، من خلال تكرار العناصر الزخرفية النباتية والهندسية في تركيبات معقّدة ومتناغمة. ينبثق هذا الفن من الحاجة إلى التعبير عن المفاهيم المجردة بطريقة جمالية لا تعتمد على المحاكاة المباشرة، بل تفتح المجال أمام التأمل والتفسير، ما يجعله مناسبًا تمامًا للمساحات الدينية والمدنية على السواء.

في المساجد والمدارس، يُستخدم الأرابيسك لتزيين المحاريب، القباب، الجدران، والنوافذ، حيث يخلق إحساسًا بالانسياب البصري والامتداد غير المحدود الذي يُعبّر عن الوجود الإلهي اللانهائي. تمتزج العناصر النباتية مثل الأوراق المتشابكة والسيقان المنحنية مع الأشكال الهندسية الدقيقة في وحدات متكررة تتقاطع وتتداخل دون بداية أو نهاية واضحة، ما يُثير الإعجاب بدقة التصميم وعمق الرمزية.

أما في العمارة المدنية، فيظهر الأرابيسك على الواجهات، الأبواب، الأثاث، والأسقف، ليُضفي على المكان لمسة فنية تُعزّز من قيمته الثقافية والاجتماعية. يعكس هذا الاستخدام المتنوع مرونة الفن ذاته وقدرته على التكيّف مع مختلف الوظائف المعمارية دون فقدان طابعه الأصيل. في كلتا الحالتين، يُبرز الأرابيسك الحرفية العالية التي يمتلكها الفنانون المسلمون، وقدرتهم على تحويل المواد البسيطة إلى أنسجة زخرفية تتّسم بالدقة والتعقيد.

يتكامل الأرابيسك مع باقي مكوّنات العمارة ليُعبّر عن وحدة الشكل والمضمون، ويُجسّد تصوّرًا للكون كشبكة من العلاقات المنظّمة. لذلك، يُمكن القول إن فن الأرابيسك لم يكن مجرد خيار زخرفي، بل كان تعبيرًا عن نظرة متكاملة للعالم تُجسّدها العمارة العربية التقليدية في تفاصيلها الدقيقة وروحها العميقة.

كيف تُنفّذ الزخارف يدويًا بدقة عالية حتى اليوم؟

يستمر تنفيذ الزخارف في العمارة العربية التقليدية يدويًا حتى اليوم، محافظًا على الدقة والجمال ذاتهما اللذين ميّزاها عبر العصور، رغم تطوّر التقنيات وظهور الوسائل الحديثة. يُكرّس الحرفيون جهودهم لإحياء تقنيات قديمة تعلّموها من الأجيال السابقة، حيث يُعدّ نقل المعرفة من المعلم إلى التلميذ جزءًا أساسيًا في استمرار هذه الحِرفة. يُبدأ العمل برسم التصميم يدويًا على الورق باستخدام أدوات بسيطة، مثل الفرجار والمسطرة، ومن ثم يُنقل على السطح المعماري المراد زخرفته، سواء كان جدارًا أو قبة أو عمودًا.

يتطلب تنفيذ الزخارف مهارة كبيرة في التحكم باليد والعين، إلى جانب فهم دقيق لقواعد الهندسة والتماثل التي تُشكّل أساس هذه الأنماط. يُنفَّذ العمل غالبًا باستخدام الجص أو الخشب أو الفسيفساء، حيث تختلف الخامات وفق نوع المبنى والغرض من الزخرفة. يتميز العمل اليدوي بطابعه الحي الذي يمنح الزخرفة طابعًا فريدًا لا يمكن تكراره بشكل آلي، ما يُضفي على كل تصميم بصمة شخصية تعكس ذوق الفنان وخبرته.

يُلاحظ أن دقة الزخرفة لا تقتصر على الأشكال فحسب، بل تشمل اختيار الألوان وتوزيعها بطريقة تُعزّز من جمالية التصميم وتوازنه. يتفاعل الضوء مع الزخارف ليُحدث تأثيرات بصرية متغيرة، ما يُضفي على المكان طابعًا ديناميكيًا يُعيد تشكيل المشهد مع تغيّر الوقت والزوايا. يستمر الحرفيون في تدريب أجيال جديدة على هذه المهارات، سواء من خلال الورش التقليدية أو البرامج التعليمية التي تهدف إلى الحفاظ على هذا التراث الفني.

تمثل هذه الجهود المستمرة دليلاً على أن الزخارف اليدوية لم تفقد مكانتها في العصر الحديث، بل لا تزال تُعتبر من أرقى أشكال التعبير الفني المرتبط بالهوية الثقافية. لذلك، تبقى الزخارف اليدوية شاهدًا حيًا على استمرارية العمارة العربية التقليدية، وقدرتها على التأقلم مع الزمن دون أن تفقد روحها الأصيلة.

أهمية الحفاظ على العمارة العربية التقليدية في وجه العولمة

تفرض العولمة أنماطًا معمارية موحدة تؤثر بشكل متزايد على ملامح المدن، ما يجعل الحفاظ على العمارة العربية التقليدية ضرورة ثقافية وهوياتية لا يمكن تجاهلها. تعكس هذه العمارة أساليب حياة مجتمعية متجذرة في المكان والزمان، حيث تتكامل العناصر المعمارية مع الظروف البيئية والمجتمعية لتشكّل نمطًا معيشياً متماسكًا ومتناغمًا. تتجلى أهمية الحفاظ عليها في قدرتها على التعبير عن الذاكرة الجمعية للسكان، إذ تتشابك الأشكال والزخارف والألوان مع الطقوس اليومية والخصوصيات الثقافية. تتعرض هذه العمارة لضغوط شديدة بسبب طغيان الأنماط العالمية، مما يؤدي إلى تغييب الشخصية المحلية للمكان. لذلك، يساهم التمسك بهذا التراث في مقاومة الذوبان الثقافي وفي الحفاظ على خصوصية الهوية العربية في وجه التحول الشامل الذي تفرضه العولمة.

وتبرز أهمية العمارة العربية التقليدية أيضًا في بعدها البيئي، حيث توظف عناصرها لتوفير التهوية الطبيعية وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الحديثة. كما تمنح هذه الأبنية شعورًا بالانتماء والاستقرار النفسي، لكونها ترتبط بتاريخ العائلة والمجتمع وذاكرة المكان. ولذلك، يعكس استمرارها رغبة المجتمعات في صيانة جذورها ورفضها لسطوة الحداثة المفروضة. تتيح هذه المعمارية مساحة للحوار بين الأجيال، حيث تُورَّث الحرف وتقنيات البناء وتُستعاد القصص والحكايات التي نشأت في تلك الأزقة والبيوت. من هنا، تُعد المحافظة على العمارة العربية التقليدية موقفًا حضاريًا مسؤولًا يحمي الإرث من النسيان ويمنحه حياة متجددة في ظل العولمة المتسارعة.

جهود اليونسكو في حماية المدن التاريخية

تُولي اليونسكو أهمية كبرى للمدن التي تتميز بطابعها التاريخي، حيث تسعى إلى حماية هذا الإرث المعماري من التدهور والانقراض. تركز المنظمة على دعم الحكومات والمجتمعات المحلية في الحفاظ على البنية المادية للمدن القديمة، إلى جانب صون قيمها غير الملموسة مثل أنماط العيش التقليدية والذاكرة الثقافية. تدفع هذه الجهود باتجاه تعزيز الوعي العالمي بأهمية العمارة العربية التقليدية ضمن نسيج التراث الإنساني المشترك، خاصةً في ظل ما تتعرض له بعض المدن التاريخية من إهمال أو تدمير.

تعمل اليونسكو على وضع استراتيجيات شاملة تتضمن الحفاظ على الهوية العمرانية للمكان وربطها بعمليات التنمية الحديثة، مع محاولة تقليص الفجوة بين التحضر السريع والحاجة إلى صون الموروث. تسعى هذه الجهود إلى تشجيع الترميم المسؤول الذي يحترم السياق الثقافي والأصالة المعمارية، وتدعم الابتكار في تقنيات الحفظ التي تتناسب مع خصائص المباني القديمة. لذلك، تسهم هذه المبادرات في منح المدن التاريخية فرصًا للاندماج ضمن الحاضر دون أن تفقد ملامحها المميزة، وتعمل في الوقت نفسه على نقل هذه التجربة إلى أجيال جديدة تكتشف من خلالها قيمة ما تملكه من إرث.

دور المجتمع المحلي في الترميم والحفاظ

يلعب المجتمع المحلي دورًا محوريًا في حماية العمارة العربية التقليدية، حيث تنبع جهوده من وعي جماعي بضرورة الحفاظ على الموروث كجزء لا يتجزأ من الهوية اليومية. يعزز هذا الدور من فعالية مشاريع الترميم التي تنطلق من داخل النسيج الاجتماعي وليس من خارجه، مما يمنحها طابعًا واقعيًا يرتبط بالحاجات الفعلية للسكان. تنشأ ديناميكيات الحفاظ من داخل الأحياء، من خلال إعادة تفعيل الحرف التقليدية والأنماط المعيشية القديمة التي كانت تشكل جوهر الحياة في تلك البيوت.

يسهم تفاعل السكان مع هذه المباني في استعادة العلاقة الحميمة بين الإنسان والمكان، حيث تتحول الجدران والنقوش والأزقة إلى رموز حية تحكي تاريخًا لا يمكن أن يُكتب فقط في الكتب. تنعكس هذه العلاقة على مستويات متعددة، سواء من حيث إحياء الذاكرة الجماعية أو تعزيز الشعور بالانتماء والمسؤولية. ولذلك، تصبح مشاركة المجتمع المحلي في عمليات الترميم جزءًا من عملية ثقافية ممتدة تتجاوز الجانب التقني لتلامس عمق الهوية والتاريخ. يتكامل هذا الدور مع الجهود الرسمية، فيؤسس لشراكة مستدامة تحفظ التراث وتبني أفقًا جديدًا للمكان في ظل تحولات العصر.

تحديات تواجه المعالم التراثية في المدن الحديثة

تشهد المعالم التراثية في المدن الحديثة تآكلًا مستمرًا نتيجة لتنامي التوسع العمراني الذي غالبًا ما يتجاهل البعد التاريخي للمكان. تبرز التحديات في شكل ضغوط اقتصادية وسكانية تدفع إلى استبدال المباني القديمة بمشروعات استثمارية جديدة لا تأخذ في اعتبارها القيمة الثقافية للعمارة القائمة. يظهر هذا التهديد بوضوح في تغيّر أنماط استخدام المباني، حيث تتحول البيوت والأسواق القديمة إلى وحدات سكنية أو تجارية تفقد معها هويتها المعمارية الأصلية.

يتسبب ضعف التشريعات أو غياب تطبيقها في تعجيل عمليات الإهمال والتخريب، في حين يؤدي غياب الوعي الشعبي إلى تراجع المبادرات المحلية للحفاظ على التراث. تعاني هذه المعالم أيضًا من التأثيرات البيئية مثل ارتفاع درجات الحرارة أو الرطوبة، ما يسرّع من تدهور المواد التقليدية المستخدمة في البناء. أمام هذه التحديات، تبدو الحاجة ملحة لإيجاد توازن حقيقي بين متطلبات التنمية والحفاظ على الموروث، حيث لا يمكن النظر إلى العمارة العربية التقليدية كعائق أمام الحداثة، بل كرافد يُمكن أن يثري الحاضر ويمنحه أبعادًا جمالية وثقافية فريدة. وهكذا، تستمر المعركة بين منطق السوق وقيم التاريخ، بين ما هو آني وما هو متجذر، في تشكيل ملامح مستقبل هذه المعالم داخل المدن الحديثة.

كيف نُعرّف الأجيال القادمة على قيمة هذا الإرث؟

تستلزم عملية التعريف بالأرث المعماري جهدًا متكاملًا يبدأ منذ السنوات الأولى للتعليم، حيث تشكل المدرسة فضاءً أوليًا لغرس مفاهيم الانتماء والجمال والهوية. يساهم دمج موضوع العمارة العربية التقليدية في المناهج الدراسية في ربط الطلاب بجذورهم الثقافية من خلال الأمثلة الحية التي تنتمي إلى بيئتهم المحلية. تساعد هذه الخطوة على بناء ذاكرة بصرية ووجدانية لدى الأجيال الناشئة تجعلهم أكثر تقديرًا للتراث عند الكبر.

يمكن أن تعزز وسائل الإعلام هذا الوعي من خلال تقديم محتوى مرئي يبرز جمال العمارة التقليدية وتنوعها، ويعرض قصص الأشخاص الذين عاشوا داخل هذه البيوت وأثروا في ملامحها. تتيح التكنولوجيا الحديثة أدوات متعددة لإيصال هذه الرسائل، حيث توفر المحاكاة الرقمية والواقع الافتراضي تجارب غامرة تُقرّب الماضي إلى الحاضر. يؤدي ذلك إلى تحويل المفاهيم المجردة إلى تجارب محسوسة، مما يرسّخ العلاقة بين الجيل الجديد والتراث الثقافي بشكل أعمق. وعند تكرار هذا التفاعل عبر الأجيال، يتولد حسّ بالمسؤولية ينعكس في الرغبة الفعلية في الحفظ والاستمرارية. وبهذا، يمكن القول إن التعريف بقيمة العمارة العربية التقليدية لا يقتصر على التلقين، بل يتحقق من خلال بناء علاقة وجدانية حقيقية تدفع الشباب لأن يكونوا حماة لهذا الإرث بأنفسهم.

ما أبرز القيم الثقافية التي تنعكس في العمارة العربية التقليدية؟

تُجسّد العمارة العربية التقليدية قيمًا مجتمعية أصيلة مثل الاحترام، والحياء، والانتماء الجماعي. يظهر ذلك في تصميم البيوت حول الفناء المركزي، الذي يوفّر خصوصية للأسرة دون عزلها عن العالم، وفي استخدام الزخارف الرمزية التي تحمل مضامين روحية وفلسفية. كما تعكس هذه العمارة مفهوم الكرم من خلال المجلس المفتوح للضيوف، والانسجام مع البيئة عبر استخدام المواد المحلية. هذه القيم تجعل المبنى العربي ليس فقط مكانًا للسكن، بل وعاءً للقيم المتوارثة.

كيف ساعدت المشربيات والفناء الداخلي في التحكم بالبيئة؟

عملت المشربيات على تنظيم دخول الضوء والهواء، مع الحفاظ على الخصوصية، وذلك بفضل تصميمها الشبكي الخشبي الدقيق. أما الفناء الداخلي، فكان قلب البيت، يوفر تهوية طبيعية وإضاءة معتدلة طوال اليوم، كما ساعد في تخفيف حرارة الصيف القاسية. هذا التكامل بين العنصرين أدى إلى خلق بيئة معيشية مريحة ومستدامة، دون الحاجة إلى تقنيات التبريد الحديثة، وهو ما يؤكد وعي المعماري العربي بالظروف المناخية والاجتماعية.

لماذا تستمر العمارة العربية التقليدية في إلهام المعماريين المعاصرين؟

لأنها تُقدّم نموذجًا فريدًا يجمع بين الأصالة والفعالية، إذ تعتمد على حلول معمارية ذكية قابلة للتطبيق في زمننا، خصوصًا في مجال التصميم المستدام. تستوحي المشاريع المعاصرة من الفناء، والمشربية، والأنماط الزخرفية لتطوير مبانٍ توفّر الراحة، وتحافظ على الطاقة، وتخاطب وجدان الإنسان في آن واحد. هذه العناصر ليست مجرد زخارف، بل أدوات عملية تحمل في طيّاتها إرثًا ثقافيًا يمكن أن يعيش ويتطور.

وفي ختام مقالنا، يمكن القول أن العمارة العربية التقليدية تمثل هوية عمرانية عميقة تعكس توازن الإنسان مع بيئته وقيمه. لقد نجحت عبر العصور في الدمج بين الجمال والوظيفة، وبين الروحانية والواقعية، لتبقى حيّة في تفاصيلها وفي تأثيرها على العمارة الحديثة المٌعلن عنها. وإذا أعدنا اكتشافها بوعي، يمكن أن تكون أساسًا لمستقبل معماري يحترم الماضي ويواكب الحاضر.

تنويه مهم بشأن حقوق المحتوى

جميع الحقوق محفوظة لموقع نَبْض العرب © 2025. يُمنع نسخ هذا المحتوى أو إعادة نشره أو ترجمته أو اقتباس أكثر من 10% منه إلا بإذنٍ خطّي مسبق. لأي استخدام تجاري أو أكاديمي، يُرجى التواصل عبر: info@nabdalarab.com.

ملاحظة: يُسمح بالاقتباس المحدود مع ذكر المصدر ورابط مباشر للمقال الأصلي.