الرواية العربية في القرن 20 بين التراث والحداثة

لم تكن الرواية العربية في القرن 20 مجرد نصوص أدبية، بل مرآة عكست صراعات المجتمع العربي بين التراث والحداثة. فقد جمعت بين الموروث الشعبي والرموز التاريخية من جهة، وبين تقنيات السرد وأساليب التجريب من جهة أخرى. بهذا المزج، صارت الرواية وسيلة للتعبير عن الهوية والتحولات السياسية والاجتماعية. وفي هذا المقال سنستعرض أبرز ملامح هذا التلاقي بين الأصالة والتجديد، وكيف ساهم ذلك في تشكيل هوية سردية عربية معاصرة.

محتويات

- 1 نظرة شاملة حول الرواية العربية في القرن 20 بين التراث والحداثة

- 2 كيف انعكست التحولات الاجتماعية على الرواية العربية في القرن 20؟

- 3 التراث الثقافي كمنبع للإبداع الروائي العربي

- 4 الحداثة الأدبية وتجديد شكل الرواية العربية

- 5 أبرز أعلام الرواية العربية في القرن 20

- 6 ما دور الرواية العربية في القرن 20 في تشكيل الهوية العربية؟

- 7 استقبال النقد الأدبي للرواية العربية الحديثة

- 8 الرواية العربية والآفاق المستقبلية بعد القرن 20

- 9 ما الذي ميّز أسلوب الكتابة في الرواية العربية في القرن 20؟

- 10 كيف ساعدت الرواية العربية في القرن 20 على نشر قضايا المجتمع؟

- 11 ما الذي جعل بعض الروايات العربية تصل للعالمية في القرن 20؟

نظرة شاملة حول الرواية العربية في القرن 20 بين التراث والحداثة

شهدت الرواية العربية في القرن 20 تحولات نوعية عكست التغيرات الفكرية والاجتماعية التي مر بها العالم العربي، حيث ارتكزت على المزج بين التراث الأدبي والتقاليد السردية القديمة من جهة، وبين مفاهيم الحداثة الوافدة من الغرب من جهة أخرى. ساهمت هذه الازدواجية في تكوين شخصية روائية فريدة تعكس هموم الإنسان العربي وتناقضاته، فاستطاعت الرواية أن تكون أداة لتصوير الواقع، ومرآة لتعبيرات الوعي الجمعي والتحولات السياسية والاجتماعية التي عرفها العصر.

اتجه الروائيون العرب إلى استلهام الرموز والأساليب من التراث العربي الإسلامي، مثل استحضار بنى المقامات، واستخدام اللغة ذات النَفَس الكلاسيكي، وتضمين الموروث الديني والأسطوري في سردهم، وفي الوقت ذاته سعوا إلى التجديد في التقنية واللغة والشكل، فتأثروا بالمدارس الأدبية الغربية كالرواية الواقعية، والتجريبية، والوجودية. أدت هذه التوليفة إلى ظهور أعمال روائية تتميز بمرجعيتها الثقافية المزدوجة، حيث يجتمع في النص الواحد ما هو أصيل وما هو مستحدث، ويبرز الصراع بين الأصالة والتجديد كبنية داخلية تهيمن على كثير من الأعمال.

عالجت الرواية العربية في القرن 20 قضايا متعددة منها الاستعمار، والهوية، والتحولات الاجتماعية، وقضايا المرأة، والفقر، والنظام الأبوي، والتغريب، فساهمت في توثيق تجربة العرب المعاصرة والتعبير عنها بأدوات فنية ذات طابع سردي يتماشى مع التغيرات البنيوية في المجتمعات. برز هذا الاتجاه في أعمال العديد من الروائيين الذين نجحوا في إنتاج نصوص سردية تمزج بين التقاليد السردية المحلية والرؤى الجمالية الحداثية، مما أتاح للرواية أن تنمو بوصفها شكلاً فنياً ناضجاً ووسيلة للتفكير النقدي في الزمن العربي الحديث.

جذور السرد العربي في التراث الشعبي

استندت الرواية العربية في القرن 20 إلى جذور سردية ضاربة في عمق التراث الشعبي، حيث لعبت الحكايات الشفوية والأساطير والملاحم دوراً مهماً في تشكيل الخيال الجمعي للمجتمعات العربية، وساهمت في تزويد الروائيين بمادة سردية غنية بالرموز والدلالات. انطلقت هذه الحكايات من تقاليد الحكواتي والمرويات الشفوية التي كانت تُتداول في المجالس والأسواق، ومن خلالها انتقل البناء السردي التقليدي إلى عالم الرواية المكتوبة، مع الحفاظ على روح الحكاية وتقاليدها السردية.

اتسمت تلك المرويات التراثية باستخدام الإيقاع اللغوي الخاص والتكرار، وتعدد الأصوات، والتنوع في الشخصيات، وكلها عناصر انتقلت إلى الرواية الحديثة، وشكلت دعامة سردية ساهمت في إثراء النص الروائي. وجد الكُتاب العرب في هذا التراث معيناً لا ينضب من الحكايات التي تُعبر عن الصراع بين الخير والشر، عن البطولة، عن النكبات والانتصارات، وهي موضوعات احتاجت الرواية إليها لتجسيد المشكلات الاجتماعية والثقافية الحديثة.

أتاح التراث الشعبي للروائيين أن يعيدوا بناء ذاكرتهم الجمعية ويستحضروا شخصيات ونماذج من الماضي لقراءة الحاضر، فارتبط السرد الشعبي بمسألة الهوية والانتماء الثقافي، وخلق توازناً بين الحداثة الروائية والتقاليد السردية المحلية. لذلك، شكلت جذور السرد العربي في التراث الشعبي عنصرًا مركزيًا في تميز الرواية العربية في القرن 20، حيث حافظت الرواية على صلتها بالذاكرة الجماعية رغم التوجهات التجديدية التي صاحبت ظهور الحداثة.

أثر النهضة الفكرية على نشأة الرواية الحديثة

أفرزت النهضة الفكرية التي عرفها العالم العربي في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين بيئة ثقافية مواتية لظهور الرواية الحديثة، فقد دفعت حركة الترجمة المكثفة والانفتاح على الفكر الأوروبي إلى تبني مفاهيم جديدة في الأدب والتعبير عن الذات والواقع. نشأت الرواية في هذا السياق كتجربة سردية تستجيب لحاجات الإنسان العربي في التعبير عن التغيرات الجذرية التي طرأت على المجتمع، خصوصًا مع بروز مفاهيم مثل الحرية، الفردانية، والقومية.

هيأت النهضة الفكرية جيلًا من الكتاب المثقفين الذين اطلعوا على النماذج الغربية للرواية وتعرفوا إلى أساليبها، فبدأوا في محاكاتها أولًا ثم تطويرها بما يتناسب مع الواقع العربي. ساعد التعليم الحديث والمؤسسات الثقافية الجديدة على تهيئة مناخ فكري مفتوح يفسح المجال أمام ولادة نوع أدبي جديد يتجاوز الأشكال التقليدية كالشعر والمقامة. واكبت الرواية هذه التحولات، فظهرت الأعمال الأولى التي ناقشت موضوعات اجتماعية وسياسية وثقافية عميقة، وأعادت النظر في مفاهيم المجتمع التقليدي.

مثلت الرواية العربية في القرن 20، في ظل هذا التأثير النهضوي، قفزة في تطور الأدب العربي من النصوص الشفوية إلى البناء الفني المركب، واستطاعت أن تستوعب المنجزات الفكرية والفنية الحديثة دون أن تقطع صلتها بالتراث. تشكّلت بذلك معالم الرواية الجديدة التي توازن بين المحاكاة والنقد، بين التراث والانفتاح، وبين التعبير الذاتي والاهتمام بالواقع الجماعي، مما منحها خصوصية جعلتها تعكس روح العصر وتحمل ملامحه الفكرية والاجتماعية.

دور الطباعة والصحافة في انتشار الرواية

ساهمت الطباعة بشكل مباشر في توسيع قاعدة قراء الرواية العربية في القرن 20، حيث وفرت وسيلة عملية لنشر الأعمال الأدبية على نطاق واسع، بعد أن كانت النصوص مقيدة بالتداول المحدود في المخطوطات أو الحلقات الشفوية. أدت الطباعة إلى تحول في طبيعة الكتابة نفسها، فبدأ الكتّاب يضعون في اعتبارهم جمهوراً أكبر وأكثر تنوعاً، مما أثر في اختيار اللغة والأسلوب والمضامين. ساعد هذا الانتشار الواسع في جعل الرواية وسيلة فعالة لنقل الأفكار وتشكيل الرأي العام.

عززت الصحافة بدورها من مكانة الرواية من خلال نشرها بشكل متسلسل في الجرائد والمجلات، ما أتاح للقراء متابعة العمل الروائي على فترات، وربطهم بشخصياته وأحداثه بطريقة تفاعلية. أسهم هذا النمط من النشر في تعريف الجمهور بالرواية، وتحفيزهم على قراءتها، بل وساهم في ظهور كُتّاب جدد كانت الصحافة مدخلهم الأول إلى عالم الأدب. كما كانت الصحف ساحة للحوار حول الروايات المنشورة، ما أضفى بعدًا نقديًا وتفاعليًا على العمل الروائي.

ترافقت هذه التحولات مع نشوء دور النشر والمطابع المستقلة، التي ساهمت في إنتاج كتب روائية بتكلفة معقولة، ما جعل الرواية في متناول شرائح أوسع من المجتمع. دفعت هذه الظروف إلى نشوء سوق ثقافي يرتكز على الرواية بوصفها منتجًا أدبيًا وفكريًا يعكس تطلعات الناس وقضاياهم، مما مهّد الطريق أمام الرواية لتكون أحد أشكال التعبير الثقافي الأساسية في القرن العشرين، ومن أبرز وجوه التفاعل بين التراث والحداثة في الأدب العربي.

كيف انعكست التحولات الاجتماعية على الرواية العربية في القرن 20؟

شهدت المجتمعات العربية في القرن العشرين تغيرات اجتماعية جذرية تركت أثرًا عميقًا في الأدب الروائي، حيث انتقلت المجتمعات من البنى التقليدية إلى أنماط أكثر تعقيدًا نتيجة التحضر والتعليم والتغيرات الاقتصادية. وتجلّت هذه التحولات في الرواية العربية في القرن 20 من خلال إعادة تشكيل العلاقة بين الفرد والمجتمع، وبرزت شخصيات الرواية كمرايا حقيقية تعكس توتر الإنسان العربي بين الموروث الثقافي والواقع الجديد المتغير. كما تحركت النصوص من التركيز على الحكاية الجماعية إلى التركيز على تجارب الأفراد، مما أفسح المجال لروايات تصور بعمق أزمة الهوية وتبدل القيم الاجتماعية.

واصل الكُتّاب رسم ملامح التحولات من خلال السرد الواقعي، فعبّروا عن الاغتراب النفسي والاجتماعي الذي لازم الإنسان العربي في المدن الحديثة، وجسّدوا تدهور العلاقات الاجتماعية القديمة، وصعود الفردانية، وتلاشي المجتمعات التقليدية التي كانت قائمة على الانتماء الجماعي. وانعكست هذه التغيرات أيضًا على اللغة والأسلوب، حيث لجأ الروائيون إلى تبني العاميات أحيانًا أو إدخال تقنيات جديدة في بنية السرد كالتداخل الزمني وتعدد الأصوات، في محاولة لمحاكاة تعقيد الحياة المعاصرة.

في الوقت ذاته، اتجهت بعض الروايات إلى استحضار التراث من منظور نقدي، وبدأت تُعيد قراءة التاريخ والتقاليد لتفكيكها وتحليل أثرها على الحاضر. وبهذا المزج بين التراث والحداثة، تحولت الرواية العربية في القرن 20 إلى أداة فعالة لفهم تحولات المجتمع وتفكيك تناقضاته، إذ لم تعد مجرد مرآة تعكس الواقع بل أصبحت جزءًا من صناعة الوعي وتشكيل خطاب اجتماعي ناقد يعبر عن هموم الإنسان العربي وتطلعاته في عصر متغير.

تصوير قضايا المرأة والتحرر في النصوص الروائية

عبّرت الرواية العربية في القرن 20 عن تحولات جذرية في النظرة إلى المرأة، فشكّلت قضاياها جزءًا أساسيًا من المحتوى السردي، وتناول الكُتّاب الكفاح النسوي للتحرر من القيود الاجتماعية المفروضة، في وقت كانت فيه المجتمعات تمر بمرحلة انتقالية تجمع بين التقليد والحداثة. وتطورت صورة المرأة من شخصية هامشية إلى شخصية محورية تفرض وجودها في النص، تحمل الهمّ الشخصي والاجتماعي والسياسي، وتطرح تساؤلات حول مفهوم الحرية، ودورها في بناء المجتمع.

استطاعت النصوص الروائية أن تقدم نماذج نسائية متعددة تعكس الصراع بين الداخل والخارج، بين الذات والرغبة، وبين الأعراف والحق في تقرير المصير. ورُسمت هذه الشخصيات غالبًا في بيئات تعاني من القهر والتهميش، ما أتاح للرواية أن تعكس بدقة التناقضات التي تحاصر المرأة، سواء داخل الأسرة أو في المجال العام. وبرزت مع هذه المعالجات أشكال جديدة من السرد، مثل المونولوج الداخلي واليوميات، التي ساعدت على الغوص في أعماق الشخصية النسائية وتحليل مكوناتها النفسية والاجتماعية.

لم تتوقف الرواية العربية في القرن 20 عند عرض قضية المرأة كمأساة، بل تجاوزت ذلك لتقديمها كمشروع مقاومة مستمر، يكشف من خلاله المجتمع عن بنيته القمعية ونظامه الذكوري. وتقاطعت قضايا المرأة مع قضايا أخرى كالفقر، والتعليم، والسياسة، ما منح هذه النصوص زخمًا اجتماعيًا وإنسانيًا كبيرًا، فساهمت في إحداث وعي متنامٍ بدور المرأة كمكوّن فاعل في الحراك الاجتماعي والثقافي.

معالجة الفقر والطبقات الاجتماعية في السرد الروائي

عالجت الرواية العربية في القرن 20 موضوع الفقر والطبقات الاجتماعية بوصفه تجليًا واضحًا للتفاوت الاجتماعي والاقتصادي، وركّزت على معاناة الفئات المهمشة التي غالبًا ما وُضعت في قلب السرد. وظهرت شخصيات مسحوقة تعيش في ظروف قاسية وتعاني من العزلة والإقصاء، مما سمح للرواية بطرح أسئلة حقيقية حول العدالة والسلطة والتوزيع غير العادل للثروة. وتمكنت بعض الروايات من نقل الواقع المعيش للطبقات الدنيا دون تجميل أو تهويل، بل بلغة بسيطة مباشرة تصل إلى جوهر المأساة.

تعمقت الرواية في تحليل بنية العلاقات الطبقية من خلال سرد يوميات الناس العاديين، فرصدت التحولات التي أصابت المجتمع نتيجة النمو غير المتوازن، وناقشت آثار التمدن والهجرة الداخلية والانهيار التدريجي للروابط الاجتماعية في البيئات الفقيرة. وتعددت مظاهر الفقر في الرواية بين المادي والمعنوي، فظهرت أيضًا شخصيات تعاني من الفقر الثقافي والعاطفي والروحي، مما كشف تعقيد الظاهرة وتجذرها في كل مفاصل الحياة.

في ذات السياق، لم تُقدّم الرواية هؤلاء الفقراء كضحايا فقط، بل منحتهم مساحة للتفكير والرفض وحتى الحلم، فظهروا كأفراد يمتلكون وعيًا خاصًا ورؤية مختلفة للواقع. وبهذا المعنى، ساهمت الرواية العربية في القرن 20 في إعادة تشكيل الوعي الجمعي حول الفقر، وربطته بالبنية السياسية والاجتماعية، ما جعلها وسيلة فاعلة في نقد التراتبية الاجتماعية وتحليل مظاهر الظلم البنيوي الذي يتعرض له الفقراء والمهمشون.

انعكاس التحولات السياسية والثورات في الروايات

اتسمت الرواية العربية في القرن 20 بقدرتها الكبيرة على التفاعل مع الأحداث السياسية والثورات التي شهدها العالم العربي، فاستجابت النصوص لحركات الاستقلال والتحرر، كما لردود الفعل الشعبية على القمع والاستبداد. واستثمر الكُتّاب هذه اللحظات التاريخية لنسج أعمال سردية تعكس روح العصر، وتوثق ما حملته التحولات السياسية من آمال وخيبات، في ظل بحث دائم عن العدالة والكرامة.

استحضرت الروايات شخصيات تعيش تجارب سياسية صاخبة، مثل المعتقلين والمناضلين والمنكوبين، وقدمت قراءات معمقة للعلاقة بين الحاكم والمحكوم، وبين السلطة والمواطن، وبين الثورة ومآلاتها. كما وظفت تقنيات سردية تعكس التوتر الزمني الذي يرافق الفعل الثوري، عبر التلاعب بالزمن، والانتقال بين الماضي والحاضر، وربط التجربة الفردية بالتاريخ الجماعي. وبهذا الأسلوب، أصبحت الرواية مسرحًا لعرض التصادم بين الواقع والحلم، بين الشعارات والحقائق.

وفي ظل تحولات كبرى مثل هزيمة 1967، واتفاقيات السلام، وحركات الإسلام السياسي، بدأت الرواية في مساءلة التاريخ ذاته، وطرحت شكوكًا حول جدوى الثورات ومدى تحقق الوعود. ولم تكتف بالتوثيق بل انتقلت إلى فضاء التحليل والنقد، فصار السرد مساحة لتفكيك الأيديولوجيات وتعرية الشعارات. وبذلك، تجلّت الرواية العربية في القرن 20 كوثيقة أدبية تحمل بصمة الزمن، وشهادة على تعقيدات المشهد السياسي العربي، وتحولات الوعي الجمعي في سياق تاريخي متغير.

التراث الثقافي كمنبع للإبداع الروائي العربي

شكّل التراث الثقافي في المجتمعات العربية خلفية خصبة ساعدت الرواية العربية في القرن 20 على اكتساب بعد هوياتي عميق، إذ وظّف كثير من الروائيين مكونات التراث كجزء أساسي من بنية السرد. احتضن النص الروائي أشكالًا متعددة من الموروث، مثل القصص الشعبية، والأمثال، والأساطير، والوقائع التاريخية، مما أتاح للكاتب بناء عالم متكامل يجمع بين الخيال والواقع. ساعد هذا التوظيف في خلق تقاطعات بين البنية التقليدية للحكاية والأساليب السردية الحديثة، وهو ما أكسب الرواية العربية بعدًا ثقافيًا خاصًا.

استثمر عدد من الروائيين التراث لتقديم شخصيات ترتبط بالمجتمع والذاكرة، فحملت هذه الشخصيات طبائع مستمدة من البيئة الشعبية، وتحوّلت إلى رموز تعكس الموروث الثقافي بمختلف أبعاده. استخدمت الحكايات الشفوية كوسيلة لاسترجاع الذاكرة الجمعية، بينما استُدعي الشعر العربي القديم لإضفاء نبرة وجدانية تعبّر عن العمق التاريخي للحكاية. أسهم هذا الدمج بين التراث والسرد المعاصر في تعزيز الطابع المحلي للنصوص، وفي الوقت نفسه، وفّر وسيلة فنية للتعبير عن قضايا العصر من خلال مرآة الماضي.

ساهم اعتماد التراث الثقافي في صياغة أشكال سردية جديدة تستفيد من البناء الدائري، والتكرار، وتعدد الأصوات، وهي عناصر كانت حاضرة في السرد الشفهي. وبفضل هذا التداخل، أصبحت الرواية ليست فقط انعكاسًا لواقع معيش، بل أداة فنية تسترجع رموز التاريخ الثقافي من أجل التعبير عن تحولات الحاضر. من هنا، ظهرت الرواية العربية في القرن 20 كجسر بين الماضي والتحديث، حيث لم يُستخدم التراث كزينة لغوية، بل كمحرك دلالي يحاور الراهن بأساليب سردية متطورة.

توظيف الأساطير والحكايات الشعبية في النصوص الروائية

ارتبطت الأساطير والحكايات الشعبية ارتباطًا وثيقًا بالذاكرة الجمعية، لذلك لجأ إليها العديد من الروائيين العرب في القرن العشرين ليعبّروا من خلالها عن قضايا اجتماعية وسياسية وإنسانية. وظّف الكتّاب الأسطورة كأداة رمزية لتجسيد الصراعات بين الخير والشر، بين السلطة والمقاومة، وبين الهوية والتغريب، مما منح الرواية بعدًا تأويليًا متعدّد الطبقات. لم تكن الحكايات الشعبية مجرد خلفية سردية، بل أصبحت أداة تُستخدم لإعادة بناء العالم الروائي بمنطق يوازن بين الواقعي والمتخيل.

استخدم الروائيون تقنيات فنية متنوعة لاستيعاب هذه الحكايات داخل السرد المعاصر، فتم إدخال شخصيات أسطورية ضمن أحداث حديثة، أو إعادة سرد الحكايات بطريقة تعكس نظرة نقدية للواقع. ظهرت هذه الممارسات في نصوص تتعامل مع الذاكرة الشعبية بوصفها مخزونًا ثقافيًا يُعيد تشكيل الحاضر. كما استُخدمت هذه الحكايات في بناء حبكات روائية تتيح التلاعب بالزمن، وخلق مشاهد رمزية تتجاوز المعنى الظاهري للنص، مما ساعد في توسيع نطاق التفسير والتأويل.

ساهم حضور الأسطورة في الرواية العربية في القرن 20 في كسر الإطار الواقعي الصارم، وفتح المجال أمام التجريب السردي. كما أنتج حالة من التفاعل بين القارئ والنص من خلال استحضار مخزون ثقافي مشترك، وجعل القارئ يقرأ الحكاية من زاويتين: الأولى باعتبارها قصة من الماضي، والثانية بوصفها مرآة لواقع معاصر. من خلال هذا الحضور المتوازن، تحولت الرواية إلى حقل خصب يمزج بين الموروث والتحديث، وبين الخيال والتعبير عن أزمات الواقع.

إعادة كتابة السيرة الهلالية في قالب حديث

اعتمد بعض الروائيين على السيرة الهلالية كمادة سردية غنية لإعادة بناء الحكاية التراثية في ضوء رؤية معاصرة، فاستُحضرت شخصيات مثل أبي زيد الهلالي ودياب بن غانم ليس كمجرد أبطال أسطوريين، بل كرموز يمكن إعادة قراءتها وفق متطلبات العصر. حافظت النصوص على طابع البطولة، لكنها أعادت تشكيل دوافع الشخصيات وأهدافها لتتناسب مع السياقات الحديثة. لم تعد السيرة الهلالية مجرد ملحمة شفوية، بل أصبحت أداة للكشف عن التحولات الاجتماعية والفكرية.

سعى بعض الكتّاب إلى تقويض الصورة النمطية للبطل الشعبي عبر تعقيد نفسيته، وتحميله أبعادًا فكرية جديدة، فتحوّل من شخصية أسطورية إلى إنسان يعيش صراعًا داخليًا بين قيم الماضي ومتطلبات الحاضر. في هذه العملية، تمت إعادة بناء الحدث السردي، وتوظيف اللغة التراثية بطريقة تُعيد إنتاجها فنيًا داخل بنية الرواية. أدى هذا التوظيف إلى توليد طبقات سردية متعددة، حيث تتقاطع الذاكرة الشعبية مع خطاب معاصر يعبّر عن القضايا السياسية والاجتماعية الراهنة.

أتاحت إعادة كتابة السيرة الهلالية للروائيين العرب فرصة لصياغة خطاب ثقافي يعيد الاعتبار للموروث، ويمنحه دورًا في قراءة الحاضر وتفسيره. شكلت هذه النصوص جسرًا بين ما هو شفوي وجماعي، وما هو فردي وحداثي، مما جعل الرواية العربية في القرن 20 تتجاوز حدود الحكاية، وتتحول إلى فضاء نقدي وفني يعيد إنتاج الوعي الثقافي بأساليب جديدة.

حضور الشعر القديم في البنية السردية للرواية

استفاد عدد من الروائيين العرب من الشعر العربي القديم بوصفه مرجعًا ثقافيًا وجماليًا يعزز من عمق النص الروائي، فحضر في النصوص كشكل تعبيري يساعد على رسم أبعاد الشخصيات أو استحضار لحظات تاريخية أو وجدانية. غالبًا ما جاء هذا الحضور من خلال اقتباس مباشر للأبيات الشعرية، أو عبر التناص الذي يستدعي روح القصيدة دون أن يصرّح بها. ساعد هذا الاستخدام في خلق توازن بين السرد النثري والنبض الشعري الذي يمنح العمل بعدًا فنيًا خاصًا.

ساهم الشعر القديم في تعزيز الإيقاع الداخلي للنص، فكان يحضر كعنصر موسيقي يضبط إيقاع الأحداث، أو كصوت داخلي يعكس ما لا تستطيع اللغة السردية قوله. كما أتاح هذا الدمج بين السرد والشعر بناء مستويات لغوية متراكبة، مما أضفى على النص حالة من الشاعرية التي لا تفقده وضوحه السردي، بل تزيد من طاقته التعبيرية. في الوقت ذاته، أظهر هذا التوظيف وعي الكتّاب بالتراث الأدبي، وقدرتهم على التعامل معه بوصفه مادة ديناميكية قابلة للتحول.

تحوّل حضور الشعر القديم إلى ما يشبه الجسر بين التراث والحداثة، حيث عبّر من خلاله الروائيون عن صراعات الهوية، والحنين، والتحول، من دون الانفصال عن الجذر الثقافي. في هذا السياق، ظهرت الرواية العربية في القرن 20 كحقل يستوعب مختلف الأشكال الأدبية، ويعيد توزيعها داخل النص بطريقة مبتكرة. وهكذا، لم يكن الشعر القديم مجرد إضافة بل كان جزءًا من البنية الفنية التي تسعى إلى خلق تواصل بين الماضي والحاضر ضمن مشروع سردي متكامل.

الحداثة الأدبية وتجديد شكل الرواية العربية

شهدت الرواية العربية في القرن 20 تحولات جوهرية في بنيتها وشكلها ومضمونها، وذلك تماشيًا مع التغيرات الكبرى التي طرأت على المجتمعات العربية في سياق الاستعمار، وحركات الاستقلال، وصعود التيارات الفكرية الحديثة. بدأت ملامح الحداثة الأدبية تظهر في المحاولات الأولى لتحرير الرواية من البنية الخطية التقليدية، ومن سيطرة النمط الواقعي الصارم، لتنتقل نحو أشكال فنية تدمج بين التجربة الفردية والتحولات الجماعية. تطلب هذا التحول أدوات جديدة، من حيث اللغة والأسلوب، كما أفرز حساسية جمالية مغايرة تعكس قلق الإنسان العربي أمام صدمات الواقع الحديث.

ساهم عدد من الروائيين في تكريس مفهوم الحداثة الأدبية من خلال إنتاج أعمال تحمل بصمات تجديد واضحة على مستوى التكنيك واللغة والبناء. إذ مالت العديد من الروايات إلى تبني البناء الدائري، واستخدام التداعي الحر للذكريات، والاعتماد على تعدد الأصوات، مما منح النص طابعًا مركبًا يتجاوز الطابع الخطي التقليدي. أدّى هذا الانفتاح إلى إعادة تعريف العلاقة بين القارئ والنص، حيث لم تعد الرواية تكتفي بنقل الحكاية، بل صارت تطرح الأسئلة، وتُثير الإشكالات، وتستدعي التأمل والتفكيك.

برز هذا التحول أيضًا من خلال التفاعل مع التراث السردي العربي، إذ لم تهمل الرواية الحداثية جذورها، بل أعادت توظيفها برؤية جديدة، تستحضر الأشكال التراثية مثل المقامة والسيرة والقصص الصوفي، وتُعيد إنتاجها وفق مقتضيات العصر. بذلك، لم يكن تجديد شكل الرواية انفصالًا عن الماضي، بل كان عملية تلاقح فني ومعرفي بين الموروث والتجريب، ما أتاح للرواية العربية في القرن 20 أن تحتل مكانة مرموقة بين الآداب العالمية، بوصفها جنسًا أدبيًا قادرًا على التعبير عن الذات والجماعة بلغة حديثة وأفق مفتوح.

كسر البنية التقليدية للرواية وبروز التجريب

شهدت الرواية العربية في القرن 20 انزياحًا واضحًا عن القوالب السردية الجامدة، فبدأت تُعلن تمرّدها على البناء الكلاسيكي الذي يقوم على التتابع الزمني والراوي العليم والحبكة المتماسكة. لم تعد الرواية حبيسة الوصف الخارجي، بل تجاوزته لتغوص في تشابك الذات وتفاصيل الوعي واللاوعي، مما استدعى ضرورة كسر البنية التقليدية والانفتاح على أشكال تجريبية مبتكرة. جاء هذا التغيير ليواكب وعيًا جديدًا بالأدب كمساحة حرّة للبحث والتجريب، لا كمجرد وسيلة لتوثيق الواقع أو نسخ التجربة كما هي.

دفع هذا الاتجاه التجريبي بالعديد من الكُتّاب إلى اختبار أدوات سرد جديدة، فظهر التقطيع الزمني، وتعدد الأصوات، واستعمال اللغة الشعرية، مما أنتج نصوصًا ذات طابع فسيفسائي. لم تعد الرواية تفرض على القارئ مسارًا خطيًا، بل جعلته يتنقل بين الأزمنة والأصوات والدلالات، في محاولة لمحاكاة تعقيد التجربة الإنسانية. كما مثّلت هذه الملامح التجريبية ردًّا على سياقات القمع والرقابة، حيث مكّن الشكل الفني المتحرّر من قول ما لا يمكن قوله في خطاب مباشر.

ارتبط بروز التجريب كذلك بالحاجة إلى التعبير عن التمزقات النفسية والوجدانية التي خلفتها الحروب والنكبات والهزائم الجماعية، ما جعل البنية المتكسرة أقرب إلى روح العصر من البنية المحكمة. صار الشكل نفسه وسيلة للتعبير، ولم يعد مجرّد وعاء يُسكب فيه المضمون. بذلك، تمكنت الرواية العربية في القرن 20 من تجديد أدواتها والبقاء على تماس مع أسئلة الإنسان المعاصر، مؤكدة أن الشكل ليس تابعًا للمضمون، بل شريكٌ في إنتاج الدلالة.

توظيف تيار الوعي في أعمال نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم

جاء توظيف تيار الوعي في الرواية العربية في القرن 20 كرد فعل على محدودية السرد التقليدي في تمثيل العالم الداخلي للشخصية، وبرز بشكل خاص في أعمال نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم. استند هذا التيار إلى تقنية التداعي الحر، حيث تتدفق الأفكار والمشاعر بشكل غير مرتب زمنياً، ما أتاح رسمًا دقيقًا للحياة النفسية بكل تشعباتها. أضفى هذا الاستخدام بعدًا وجوديًا على النص، إذ لم تعد الرواية تروي ما يحدث، بل كيف يُعاش الحدث داخليًا، وهو ما أحدث تحولاً في طبيعة المتعة القرائية نفسها.

عكست روايات نجيب محفوظ هذا التوظيف من خلال شخصيات تعاني من الاغتراب والتمزق النفسي، ما جعل السرد يتخذ شكلًا داخليًا يعكس ارتباك الذات وتفتتها. بدت الشخصيات في كثير من أعماله محاصرة بصراعاتها الداخلية، حيث تتداخل الأزمنة وتُروى الوقائع من زوايا متعددة داخلية، مما منح النص بعدًا نفسيًا مكثفًا. كما ساهم توظيف المونولوج الداخلي في إبراز التوتر بين الرغبة والواقع، وبين الحلم والانكسار، مما جعل الرواية أكثر قدرة على التعبير عن الإنسان في أبعاده المركبة.

أما توفيق الحكيم، فقد توجّه إلى تيار الوعي بأسلوب مختلف، حيث حافظ على طابعه الفلسفي التأملي، لكنه استعان بتقنيات وعي الذات لرصد التحولات الفكرية والمجتمعية. بدت شخصياته في كثير من الأحيان تعيش في حالة من الحوار الداخلي، تتأرجح بين الإيمان بالذات والشك فيها، مما جعل النص يتجاوز السرد الواقعي إلى مساحة من التفكر والتجريد. عبر هذا التوظيف، شارك كل من محفوظ والحكيم في تكريس الوعي كعنصر مركزي في تشكيل الرواية العربية الحديثة، ليمنحا الرواية العربية في القرن 20 أبعادًا نفسية وفكرية أعمق.

تطور تقنيات السرد بين الواقعية والرمزية

بدأت تقنيات السرد في الرواية العربية في القرن 20 متأثرة بالنموذج الواقعي، الذي ركّز على تصوير المجتمع والبيئة والصراعات الطبقية، مستعينًا بلغة مباشرة وزمن خطي واضح. لكن مع تطور الحساسيات الجمالية وتغير التوجهات الفكرية، بدأت هذه التقنيات تتخذ مسارات جديدة تمزج بين الواقعية والرمزية، حيث لم يعد الهدف محصورًا في تمثيل الواقع، بل تجاوزه نحو تأويله والكشف عن أعماقه. استُعملت الرمزية للتعبير عن أبعاد روحية ونفسية وثقافية لا يمكن للواقعية المباشرة التقاطها.

اتجه العديد من الكتّاب إلى تطوير البنية الزمنية في أعمالهم، حيث لم تعد الأحداث تُسرد بترتيبها الطبيعي، بل أصبح الحاضر يتقاطع مع الماضي، وتتشظى اللحظة الواحدة إلى مشاهد متعددة، مما يعكس انكسارات الوعي وتشظي التجربة. كذلك، أضحت الشخصيات أكثر تعقيدًا، تحمل رموزًا تتجاوز حضورها الواقعي، وتُشير إلى أفكار مجردة أو هواجس جماعية. أدّت هذه التحولات إلى نشوء نصوص مفتوحة الدلالة، تستدعي قارئًا فاعلًا يُعيد تأويل ما يقرأ، بدل أن يستهلك سردًا مغلقًا.

جاء المزج بين الواقعية والرمزية استجابة لحاجة الأدب إلى التعبير عن واقع مأزوم، لا يمكن وصفه وصفًا مباشرًا دون الوقوع في الابتذال أو التبسيط. لذلك، لجأ الروائيون إلى الرموز والأساطير والحلم لاستيعاب ما عجزت الواقعية عن قوله. ومن خلال هذا المزج، تحوّلت الرواية إلى مرآة مزدوجة تعكس ما هو مرئي وما هو كامن، ما جعل الرواية العربية في القرن 20 ساحة لتقاطع المعاني، تارة تنقل الواقع، وتارة تؤول رمزيته، لتُعيد رسم خريطة الإنسان العربي بين المادي والروحي، بين الظاهر والباطن.

أبرز أعلام الرواية العربية في القرن 20

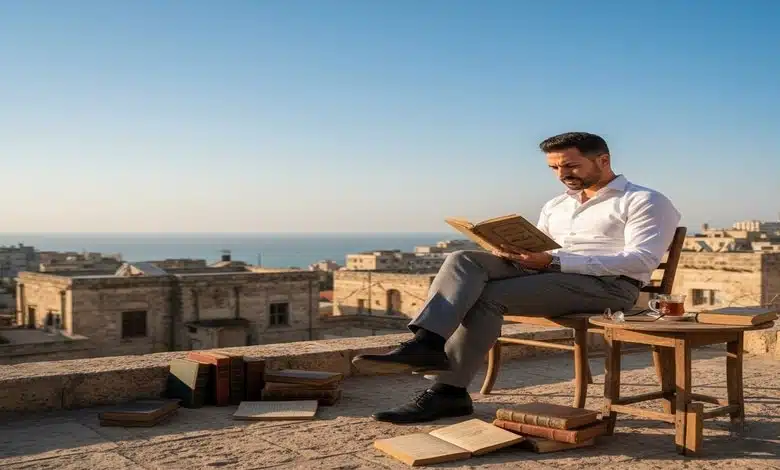

مثّلت الرواية العربية في القرن 20 نقطة تحول كبيرة في المسار الأدبي العربي، حيث ظهر جيل من الروائيين الذين استطاعوا أن يجمعوا بين تقاليد السرد القديمة وأساليب الكتابة الحديثة. اعتمد هؤلاء الكتّاب على مزج التراث الشعبي والتاريخي مع التقنيات الروائية الغربية، فساهموا في خلق أعمال تعكس التوترات الاجتماعية والسياسية التي شهدها الوطن العربي خلال القرن العشرين. تزامنت تلك التحولات مع تغيرات جذرية في بنية المجتمعات العربية، بدءًا من انهيار السلطنة العثمانية، مرورًا بعصور الاستعمار والاستقلال، وصولًا إلى صعود الدولة القومية والأنظمة الشمولية.

برز في هذا السياق عدد من الأسماء التي شكّلت علامات فارقة في تاريخ الرواية العربية في القرن 20، مثل نجيب محفوظ، الطيب صالح، غسان كنفاني، عبد الرحمن منيف، إبراهيم الكوني، ويوسف إدريس وغيرهم. تناولت أعمالهم قضايا متنوعة مثل الهوية، الاستعمار، الفقر، الصراع الطبقي، القمع السياسي، ومفهوم الحرية الفردية، ما جعل رواياتهم تعكس صورة معقدة للمجتمعات العربية في لحظات مفصلية من تاريخها. لم تكن أعمالهم محلية الطابع فحسب، بل اتخذت طابعًا إنسانيًا عامًا، ما جعلها تحظى بانتشار واسع على المستويين العربي والعالمي.

تميّز هذا الجيل من الروائيين بقدرته على التجريب وتجاوز الأشكال الكلاسيكية للسرد، فتم توظيف تيارات مثل الواقعية، الرمزية، والحداثة بشكل مرن ومبدع. استخدمت بعض الروايات تقنيات جديدة مثل تعدد الأصوات، السرد غير الخطي، والتداخل بين الحلم والواقع، ما أكسبها طابعًا حداثيًا يوازي التيارات العالمية. بالتالي، ساهمت هذه الإبداعات في ترسيخ الرواية العربية في القرن 20 كأداة فعالة للتفكير النقدي، والتعبير عن الذات الجمعية، ومواكبة التغيرات الثقافية الكبرى في المنطقة.

نجيب محفوظ: بين الواقعية المصرية والعالمية

أسّس نجيب محفوظ لرؤية أدبية فريدة تجمع بين التفاصيل اليومية والعمق الفلسفي، فبرز كأحد أهم الأصوات التي شكّلت الرواية العربية في القرن 20. عبّرت رواياته عن طبقات المجتمع المصري المختلفة، خصوصًا تلك التي تعيش في الأحياء الشعبية والوسطى، إذ صوّر التحولات الاجتماعية من خلال شخصيات مألوفة تتعامل مع قضايا وجودية كالموت، الحرية، الدين، والسلطة. قدّم في أعماله صورة واقعية دقيقة عن الحياة في القاهرة، فاستطاع أن يجعل من تفاصيلها مسرحًا دراميًا لعرض أزمات الإنسان العربي المعاصر.

طوّر محفوظ مفهوم الواقعية ليشمل أبعادًا رمزية وفكرية، كما في روايات مثل “أولاد حارتنا” التي حملت تأويلات دينية وفلسفية عميقة، و”الحرافيش” التي دمجت بين الأسطورة الشعبية والنقد الاجتماعي. لم يكتفِ بسرد الحكايات بل تعمّق في تحليل البنية النفسية والاجتماعية للشخصيات، ما أضفى على كتاباته طابعًا تحليليًا وإنسانيًا في آن. تميزت أعماله بلغة بسيطة لكنها موحية، اعتمدت على الحوار الدرامي والوصف الدقيق، ما جعله قريبًا من الجمهور ومن النقاد على حد سواء.

أدى نجاح محفوظ إلى إدخال الرواية العربية في القرن 20 إلى المحافل العالمية، خاصة بعد حصوله على جائزة نوبل للآداب عام 1988، وهو أول عربي يحقق هذا الإنجاز. مثّلت تلك اللحظة اعترافًا عالميًا بالقدرة السردية للأدب العربي، وفتحت الباب أمام قرّاء غير عرب لاكتشاف تجارب إنسانية قادمة من المنطقة. بذلك، تمكّن محفوظ من تحقيق توازن نادر بين الأصالة والحداثة، وبين التعبير المحلي والامتداد العالمي، ما جعله رمزًا بارزًا في الأدب العربي الحديث.

الطيب صالح وتجربة “موسم الهجرة إلى الشمال”

مثّلت رواية “موسم الهجرة إلى الشمال” نقطة مفصلية في تاريخ الرواية العربية في القرن 20، إذ عبّرت عن صراع الهوية الثقافية بين الشرق والغرب بطريقة جريئة ومعقدة. عالج الطيب صالح في هذا العمل تجارب العودة والهجرة والانتماء والتغريب، من خلال شخصية الراوي والمهاجر مصطفى سعيد، الذي يجسد التوتر بين الماضي الاستعماري والبحث عن الذات في عالم ما بعد الاستعمار. عبّرت الرواية عن تجاذبات داخلية عاشها كثير من المثقفين العرب الذين ترددوا بين التعلق بالهوية الأصلية والانبهار بالثقافة الغربية.

اعتمد الطيب صالح على تقنيات سردية حديثة أبرزت قدرته على بناء شخصيات نفسية معقدة وتحولات درامية غير تقليدية. استخدم في الرواية أسلوبًا يجمع بين الاستبطان الذاتي والوصف الخارجي، ما أضفى على العمل طابعًا فلسفيًا وإنسانيًا. كما استند إلى لغة شاعرية عميقة تتماوج بين العامية والفصحى، وبين الواقعي والرمزي، ما جعل الرواية تحتمل أكثر من قراءة وتفسير. تميّز النص بقدرته على إعادة إنتاج الأسئلة الكبرى حول الهوية والسلطة والمعرفة ضمن قالب روائي فني متكامل.

ساهمت هذه الرواية في توسيع أفق الرواية العربية في القرن 20 من خلال التركيز على التداخل الثقافي والحضاري، وتقديم رؤية نقدية للتجربة الكولونيالية وما خلفته من آثار في الوعي العربي. تجاوز النص حدود السودان كمكان، ليصبح نموذجًا لصراع عالمي تعيشه شعوب الجنوب مع إرث الاستعمار وتحديات الحداثة. وهكذا، رسّخ الطيب صالح مكانته كأحد أعلام الرواية العربية، بفضل طرحه الوجودي واللغوي العميق الذي لم يبتعد عن جذوره الثقافية.

غسان كنفاني وأدب المقاومة الفلسطيني

ارتبط اسم غسان كنفاني عضوًا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بتجربة أدبية شكلت إحدى أبرز مظاهر الرواية العربية في القرن 20، حيث تحوّلت الكتابة عنده إلى فعل سياسي مقاوم. عبّر كنفاني عن المأساة الفلسطينية منذ نكبة 1948 من خلال شخصيات بسيطة تعيش على هامش التاريخ الرسمي، لكنها تحمل عبء القضية بكاملها. عالج في رواياته مثل “رجال في الشمس” و”عائد إلى حيفا” قضايا اللجوء، الفقد، الشتات، والهوية الممزقة، دون الوقوع في المباشرة أو الخطابة، بل من خلال حكايات إنسانية تمسّ القارئ في العمق.

تميّز كنفاني بأسلوب سردي يجمع بين التكثيف والرمزية، بحيث استطاع أن يوظّف عناصر الزمان والمكان لتأطير الصراع الفلسطيني ضمن سرديات متعددة المستويات. ركّز على العلاقات الأسرية وتأثير النكبة في الأجيال الجديدة، كما أظهر تحوّلات الشخصيات من الضحية إلى الفاعل. لجأ إلى تقنيات جديدة كالسرد المتقطع، تعدد الأصوات، والحوار الداخلي، ما جعل أعماله تتجاوز الطابع التوثيقي إلى بناء أدب جمالي مقاوم له خصوصية فنية واضحة.

مثّلت تجربة كنفاني ذروة من ذرى الارتباط بين الأدب والسياسة، حيث لم يكن يرى في الكتابة مجرد توثيق أو تعبير فردي، بل وسيلة لمواجهة الاحتلال وإعادة تعريف الفلسطيني ككائن له حق الوجود والتاريخ. بهذا الطرح، ساهم كنفاني في ترسيخ الرواية العربية في القرن 20 كأداة مقاومة ثقافية موازية للمقاومة المسلحة، تستعيد الأرض والكرامة عبر اللغة والخيال، في مواجهة النسيان والتهميش.

ما دور الرواية العربية في القرن 20 في تشكيل الهوية العربية؟

شكّلت الرواية العربية في القرن 20 حاضنة للتعبير عن الهوية العربية، حيث عكست بصدق التحوّلات الاجتماعية والسياسية والثقافية التي شهدها العالم العربي خلال ذلك القرن. وتجلّت في النصوص الروائية محاولات حثيثة لاستيعاب التحديات التي واجهت الفرد والمجتمع، سواء من خلال الاستعمار أو الانفتاح على الغرب أو تحوّلات الداخل. فعبّرت الرواية عن الذات الجمعية، واستعادت صور الماضي بروح نقدية، وأسهمت في تكوين وعي جماعي يُدرك هويته من خلال اللغة، المكان، التاريخ، والتجربة المشتركة.

ثم لعبت الرواية دورًا محوريًا في إعادة تشكيل العلاقة بين الفرد ومحيطه، إذ ركّزت على تساؤلات الانتماء، وعرّفت القارئ بمعاناة المهمّشين، والمقموعين، وأصحاب الهويات المنسية. ولجأت إلى تقنيات السرد المتنوعة لتجسيد صراع الإنسان العربي بين تقاليده ومتغيرات العالم الحديث، فكوّنت صورة شاملة عن الذات العربية في مواجهة الواقع. وهكذا تكرّست “الرواية العربية في القرن 20” كأداة فكرية وجمالية لحفظ الذاكرة وتوسيع آفاق الهوية، عبر إعادة بناء التاريخ وتخيل المستقبل.

في المقابل، لم تكتفِ الرواية بتوثيق التحوّلات، بل ساهمت في صياغة خطاب جديد للهوية يتجاوز الصور النمطية والموروثات الثابتة. فتبنّت كثير من النصوص أساليب حداثية وأسئلة فلسفية لتعميق الإحساس بالكينونة، وتقديم مقاربات معاصرة للانتماء والدين واللغة والآخر. ونتيجة لذلك، باتت الهوية في الرواية ليست وصفًا جاهزًا، بل سيرورة مستمرة من البحث والتشكيك وإعادة التكوين، مما جعل من “الرواية العربية في القرن 20” مساحة مفتوحة للحوار والتفاعل والتأمل في ما يعنيه أن يكون الإنسان عربيًا في عالم دائم التغير.

الهوية الوطنية في مواجهة الاستعمار

جسّدت الرواية العربية في القرن 20 موقفًا رافضًا للاستعمار بكل أشكاله، وبرزت كمساحة سردية تعبّر عن التمسّك بالهوية الوطنية في لحظات الانكسار والمقاومة. وتحوّلت النصوص إلى سجلّ حيّ للمعاناة اليومية تحت سلطة الاحتلال، فوصفت الفقر، القمع، وحرمان الأفراد من حقوقهم، واستحضرت شخصيات ترمز للنضال والتحدي. بذلك، عزّزت الرواية الحسّ الجمعي بالانتماء إلى وطن مُغتصب يجب استعادته، وجعلت من الكتابة فعل مقاومة يحمل بين سطوره نداءً للحرية.

ثم قامت الروايات بإحياء التاريخ المحلي والرموز الشعبية، ودمجت عناصر التراث في مواجهة الثقافة الاستعمارية، لتأكيد أصالة الهوية واستقلالها الثقافي. ولم تقتصر على سرد الصراع السياسي، بل نقلت أيضًا التأثيرات النفسية والاجتماعية للاستعمار على الأفراد والعائلات، ما أضفى عمقًا إنسانيًا على التجربة. وهكذا تحوّلت الرواية إلى مرآة تعكس الصراع بين الذات العربية والهيمنة الأجنبية، وتُرسّخ وعيًا وطنيًا يربط الماضي بالحاضر في سبيل مستقبل أكثر استقلالًا.

أضافت الرواية بعدًا جديدًا للصراع حين قدّمت الاستقلال كحالة تتجاوز تحرير الأرض، لتشمل أيضًا تحرير الوعي، والعقل، واللغة. فعكست النصوص الروائية معاناة ما بعد الاستعمار، والتحديات التي تواجهها الدول المستقلة حديثًا في بناء هوية متماسكة. ولم تُقدّم دائمًا رؤى مثالية، بل ناقشت التناقضات والانقسامات الداخلية، ما ساعد على تعميق فهم الهوية الوطنية باعتبارها مشروعًا مستمرًا في التكوين، لا مجرد رد فعل سياسي مؤقت.

الصراع بين الأصالة والمعاصرة في النصوص الروائية

عكست الرواية العربية في القرن 20 التوتر القائم بين الأصالة والمعاصرة من خلال شخصياتها وأحداثها، إذ ظهر الصراع جليًا في محاولات الأبطال التوفيق بين الموروث التقليدي وواقع الحياة الحديثة. وبرزت شخصيات تعيش ازدواجية الانتماء بين عالمين، أحدهما راسخ في تقاليد المجتمع، والآخر منفتح على الغرب وتطوراته. وقد جسّدت هذه الشخصيات القلق الوجودي الناتج عن تغيّر القيم، وطرحت أسئلة حول جدوى الحفاظ على التراث في عالم سريع التغير.

كما استخدمت الرواية بناءً سرديًا يعكس هذا التوتر، فاختارت أحيانًا العودة إلى الماضي والحكاية الشعبية، وأحيانًا أخرى لجأت إلى تقنيات حديثة كتيار الوعي والتجريب في اللغة. ومن خلال ذلك، عبّرت الرواية عن تحديات الحداثة ومخاطر القطيعة مع الجذور، وبيّنت كيف يمكن أن تتحول الأصالة إلى عبء إذا لم يُعاد تأويلها بما يناسب العصر. لذلك، لم يُطرح الصراع فقط في مستوى المحتوى، بل امتد إلى الشكل، مما جعل “الرواية العربية في القرن 20” ساحة تجريبية لعرض هذه الجدلية.

لم يكن الصراع بين الأصالة والمعاصرة دائمًا تناقضيًا، بل قدّمته بعض الروايات باعتباره جدلية يمكن من خلالها بلورة هوية أكثر مرونة. فظهر نموذج الإنسان العربي الذي لا يرفض الحداثة، لكنه يسعى إلى التوفيق بينها وبين خصوصياته الثقافية والدينية. وهكذا، ساهمت الرواية في تشكيل وعي جديد يرى في الأصالة موردًا للتجديد لا للتقليد، وفي المعاصرة فرصة للحوار لا للقطيعة، لتصبح الرواية نفسها شاهدًا على تحوّلات هذا الوعي العربي المركّب.

دور اللغة والأسلوب في إبراز الهوية الثقافية

أدّت اللغة دورًا محوريًا في إبراز الهوية الثقافية داخل الرواية العربية في القرن 20، فشكّلت وسيلة للتعبير عن الخصوصية الحضارية والوجدانية للمجتمع العربي. وارتكز بعض الروائيين على اللغة الفصحى لإبراز الطابع القومي وتأكيد وحدة اللسان، بينما لجأ آخرون إلى اللهجات المحلية لإضفاء طابع واقعي، يعكس تفاصيل الحياة اليومية ويمنح الشخصيات صدقًا وتجذرًا في بيئتها. من خلال هذا التباين، ظهرت اللغة كعنصر دلالي يتجاوز الأداة، ليغدو حاملًا للهوية الثقافية في تنوعها وتاريخها.

ثم طوّرت الأساليب الروائية نفسها بشكل لافت، فاستُخدمت تقنيات مثل تعدد الأصوات، التناص، وتداخل الأزمنة لإعطاء الرواية طابعًا حداثيًا يعكس التداخل الثقافي والهوية المتعددة. وتداخل السرد الذاتي مع السرد الموضوعي، واندمج الزمن التاريخي بالزمن النفسي، ما ساهم في إبراز التعقيد الداخلي للشخصيات، وساعد في تمثيل هوية غير ثابتة، بل متحوّلة تخضع لتأثيرات الداخل والخارج. وهكذا أصبحت اللغة والأسلوب عنصرين متلازمين في تجسيد الهوية والتعبير عن تحوّلاتها.

أظهرت “الرواية العربية في القرن 20” وعيًا متزايدًا بالبعد الرمزي للغة، حيث استُخدمت الكلمات والتعابير ليس فقط كأدوات بلاغية، بل كوسائل لتفكيك البنية الثقافية التقليدية وإعادة تركيبها. وتجلّى ذلك في إعادة توظيف الأساطير، الأمثال، والمصطلحات التراثية داخل سياقات جديدة، تعيد طرح أسئلة الهوية والانتماء في ضوء التغيّرات المعاصرة. وبهذا المعنى، غدت اللغة ساحة للصراع والتفاوض بين ماضي يعاد تأويله، وحاضر يبحث عن توازنه، ومستقبل يُراد له أن يُكتب بلسان عربي ينبض بالحياة والتجدد.

استقبال النقد الأدبي للرواية العربية الحديثة

اتخذ استقبال النقد الأدبي للرواية العربية الحديثة منحًى متغيرًا بتغير السياقات الثقافية والاجتماعية التي نشأت فيها هذه الرواية، فقد انشغل النقاد بدايةً بمسألة الشكل والمحتوى، ودار النقاش حول مدى ملاءمة الرواية للواقع العربي، من حيث اللغة، والبناء السردي، وموضوعات النص. لذلك تعامل بعض النقاد مع الرواية الحديثة باعتبارها محاكاة للرواية الغربية، مما أدى إلى تشكيك في هويتها وأصالتها، بينما اعتبرها آخرون خطوة متقدمة في سبيل تجديد الإبداع العربي ومواكبته للتحولات المعرفية. في هذا السياق، ظل سؤال العلاقة بين التراث والحداثة حاضرًا بقوة، حيث سعى النقاد إلى تحديد موضع الرواية العربية في القرن 20 ضمن هذا التقاطع الحرج.

ومع مرور الزمن، توسعت آفاق التلقي النقدي للرواية، فبدأت تظهر اتجاهات جديدة تتبنى مناهج متعددة مثل البنيوية، والتفكيكية، والتحليل النفسي، فانعكس هذا التعدد في طرائق قراءة النصوص الروائية وتحليلها. لم يعد الحكم على الرواية مقتصرًا على وضوح الحدث أو تقليدية البناء، بل امتد إلى تحليل بنياتها العميقة وتفكيك رموزها واستكشاف دلالاتها. تفاعلت هذه القراءات مع تطور الوعي النقدي العربي، وأسهمت في تأسيس قراءات جديدة تجاوزت الإعجاب أو الرفض السطحي إلى تقديم فهم أعمق لبنية الرواية ودورها الثقافي.

في المقابل، أثار هذا التنوع في التلقي خلافات واضحة في الأوساط النقدية، خاصة بين الاتجاهات التقليدية والحديثة، إذ تمسك بعض النقاد بالمقاييس الكلاسيكية في تقييم النص، بينما دافع آخرون عن حرية الشكل وضرورات التجريب الفني. وأدى ذلك إلى انقسام في المواقف تجاه الرواية، بين من يراها مرآة للواقع الاجتماعي، ومن يراها بنية لغوية مستقلة تخلق عوالمها الخاصة. ورغم هذه التباينات، فقد ساهم هذا التعدد في إثراء النقاش النقدي، وفتح مسارات جديدة أمام فهم الرواية العربية في القرن 20 بوصفها تجربة فنية متطورة تنبع من بيئتها وتؤثر فيها.

المدارس النقدية وتأثيرها على تقييم الروايات

شهد المشهد النقدي للرواية العربية في القرن 20 حضورًا متزايدًا لعدد من المدارس النقدية التي تركت أثرًا واضحًا في طريقة قراءة وتقييم النصوص الروائية. فقد ظهرت المدرسة الواقعية في مرحلة مبكرة، وركزت على العلاقة بين الرواية والواقع الاجتماعي والسياسي، معتبرة أن الرواية وسيلة لفهم المجتمع وتحليل تحوّلاته. أسهمت هذه المدرسة في تسليط الضوء على قضايا مثل الفقر، والفساد، والهوية، واعتبرت أن نجاح الرواية يُقاس بقدرتها على تقديم صورة دقيقة للواقع، ما منح هذا التوجه مصداقية كبيرة لدى بعض النقاد.

في مرحلة لاحقة، برزت مدارس أخرى مثل الرمزية والبنيوية، حيث اتجه النقاد إلى البحث في أعماق النص، وتحليل مكوناته الداخلية دون الاكتفاء بالمعنى الظاهر. تم التركيز على اللغة، والبنية السردية، والتقنيات الفنية، إذ رأت هذه المدارس أن الرواية لا تعكس الواقع بقدر ما تبنيه وتشكله، مما دفع إلى تغيير معايير التقييم النقدي. أصبح النقاد يطرحون أسئلة حول كيفية تشكل المعنى في النص، وعن دور القارئ في إنتاج دلالات متعددة، وهو ما أدخل الرواية العربية في القرن 20 إلى دائرة التجريب الواعي والبحث الجمالي.

رغم ذلك، لم يكن هذا الانتقال بين المدارس سهلًا أو سلسًا، إذ نشأت حالة من التوتر بين من يؤمن بضرورة المحافظة على الوظيفة الاجتماعية والأخلاقية للأدب، وبين من يرى أن الحرية الشكلية والجمالية أولوية في الكتابة الروائية. هذا الانقسام أفرز مواقف نقدية مختلفة تجاه نفس العمل الروائي، حيث قد يُشيد به من زاوية بنيوية ويُنتقد من زاوية اجتماعية. إلا أن هذه التعددية ساعدت على إثراء فهم النصوص، ومنحت الرواية مساحة أوسع للتعبير عن قضاياها بأشكال مختلفة، بما يعكس تطورًا ملحوظًا في الحس النقدي العربي.

الجدل بين النقاد حول الواقعية والرمزية

دار جدل واسع بين النقاد حول حدود العلاقة بين الواقعية والرمزية في الرواية العربية في القرن 20، إذ تباينت الآراء بشأن ما إذا كانت الرواية يجب أن تلتزم بوصف الواقع الخارجي، أم تلجأ إلى الرمز والأسطورة لتقديم معانٍ أعمق. رأى أنصار الواقعية أن الرواية يجب أن تعكس العالم الاجتماعي، وتصور تفاصيل الحياة اليومية ومشكلاتها، معتبرين أن الأديب مسؤول عن توثيق تجربة الإنسان العربي في ظل التغيرات السياسية والاقتصادية. هذا التوجه اكتسب زخمه في فترات الاضطراب التاريخي، حيث أصبحت الرواية وسيلة للكشف والتوثيق والمقاومة.

في المقابل، دعا مؤيدو الرمزية إلى تجاوز التمثيل المباشر للواقع، واستخدام الرموز والأساطير والخيال كأدوات لبلوغ طبقات أعمق من المعنى. اعتبر هؤلاء أن اللغة الرمزية تمنح الرواية أبعادًا تأويلية تتجاوز السطح المباشر، وتُدخل القارئ في علاقة جدلية مع النص. كما أشاروا إلى أن اللجوء إلى الرمز ليس هروبًا من الواقع، بل محاولة لتفكيكه وتقديمه بصورة مركبة، تعكس تناقضاته وطبقاته المتعددة. هذا التوجه سمح للرواية أن تتحول إلى فضاء حر للتجريب، يفتح أمام القارئ احتمالات متعددة للفهم والتأويل.

رغم هذا التباين، بدأت تظهر تجارب روائية حاولت التوفيق بين الواقعية والرمزية، فجمعت بين تصوير الواقع واستحضار رموز ثقافية وتاريخية تعيد تفسيره. هذه الأعمال كسرت الثنائية الصارمة بين الاتجاهين، وقدّمت نموذجًا روائيًا جديدًا لا يُغفل المعنى الاجتماعي، ولا يُقصي البعد الجمالي والتجريبي. انعكس هذا المزج في استقبال النقاد، حيث بدأ الحديث عن رواية متعددة الأنساق، تنفتح على الواقع دون أن تنغلق فيه، وتستخدم الرمزية دون أن تفقد جذورها، مما يؤكد أن الرواية العربية في القرن 20 تطورت ضمن جدل مستمر بين الشكل والمحتوى.

دور الجوائز الأدبية في تكريس الرواية العربية

لعبت الجوائز الأدبية دورًا محوريًا في ترسيخ مكانة الرواية العربية في القرن 20 داخل المشهد الثقافي العربي، إذ منحت الرواية اعترافًا رسميًا بقيمتها الفنية والاجتماعية، وساهمت في توجيه الانتباه إلى أعمال ربما لم تكن لتحظى بالاهتمام لولا حصولها على جوائز مرموقة. فقد ساعدت هذه الجوائز على خلق حالة من التنافس المشروع بين الكتاب، شجعتهم على تطوير أساليبهم السردية والبحث عن موضوعات جديدة. ومع الوقت، أصبحت الجوائز مرآة تعكس تحولات الذائقة الأدبية، ووسيلة لتقدير الأعمال التي تعبر بصدق عن قضايا الإنسان العربي.

كما ساهمت الجوائز في تعزيز تداول الرواية العربية خارج حدودها الجغرافية، فالروايات الفائزة عادة ما تُترجم إلى لغات عدة، مما يفتح أمامها آفاقًا دولية واسعة. هذا الانفتاح سمح للرواية أن تُقارن بنظيراتها العالمية، وأكسبها حضورًا في المحافل الأدبية الكبرى، ما ساهم في تغيير نظرة العالم إلى الأدب العربي. من خلال ذلك، استطاعت الجوائز أن تُشكّل جسرًا بين الإنتاج الأدبي العربي والقراء في الخارج، ما أثّر بدوره على كيفية كتابة الرواية وتناولها للموضوعات، حيث بات الكتّاب يدركون أن نصوصهم قد تُقرأ في سياقات ثقافية مختلفة.

رغم هذه الإيجابيات، أثارت الجوائز بعض الانتقادات، خاصة فيما يتعلق بآليات التقييم، والانحيازات المحتملة، والتأثيرات السياسية أو الاقتصادية على اختيارات اللجان. رأى البعض أن بعض الأعمال تُكرّم لأسباب لا تتعلق بجودتها الفنية، بل لعوامل تتصل بهوية الكاتب أو مضمون الرواية. مع ذلك، لا يمكن إنكار أن الجوائز ساعدت على تحفيز الإنتاج الروائي، وأضفت عليه نوعًا من الشرعية الرمزية التي تدفع النقاد والقراء على السواء إلى إعادة تقييم النصوص وفق معايير أكثر عمقًا. وبهذا استطاعت الرواية العربية في القرن 20 أن تحتل موقعًا مركزيًا في المشهد الثقافي، مدعومةً بقوة الجائزة والاعتراف المؤسسي بها.

الرواية العربية والآفاق المستقبلية بعد القرن 20

شهدت الرواية العربية في القرن 20 تحولات جذرية، إذ خرجت من دائرة التبعية للتراث الحكائي التقليدي، واتجهت نحو أساليب حديثة تتفاعل مع الواقع السياسي والاجتماعي والثقافي للعالم العربي. ولأن الرواية غالبًا ما تكون انعكاسًا لتحولات المجتمع، فقد ظهرت في القرن العشرين بوصفها مساحة للنقاش حول الهوية، والذات، والمكان، مما منحها خصوصية وتفردًا. وبمرور الزمن، استطاعت هذه الرواية أن ترسخ حضورها في الثقافة العربية، بل وشكلت قاعدة انطلقت منها تيارات جديدة في ما بعد، تبحث عن التعبير الفني المختلف، والاقتراب من الإنسان العربي في معاناته وتحولاته.

مع نهاية القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين، بدأت الرواية العربية تسلك مسارات جديدة أكثر تنوعًا من حيث اللغة والأسلوب والبنية السردية. وانفتح الكتاب على قوالب ما بعد الحداثة، التي ترفض البنى السردية التقليدية وتدفع بالنص الروائي نحو التفكيك، والتشظي، وتعدد الأصوات. وتزامن ذلك مع تصاعد حضور الرواية النسائية، وتمثيل الهويات المهمشة، وتوسيع دائرة الاهتمام بالقضايا المعاصرة مثل الهجرة، والصراع الطائفي، والتحولات السياسية. لذلك بدت الرواية العربية في هذا السياق وكأنها تعيد اكتشاف نفسها مع كل جيل جديد، محمولة على همومه وأسئلته.

من جهة أخرى، لعب التطور التكنولوجي والانتشار الرقمي دورًا كبيرًا في صياغة آفاق جديدة أمام الرواية العربية. فقد ساهمت وسائط النشر الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي في إتاحة المنصات البديلة، وأتاحت المجال أمام الأصوات الشابة للظهور دون المرور بالوسائط التقليدية. في هذا السياق، وُضعت الرواية أمام تحديات جديدة تتعلق بكيفية الحفاظ على جودتها الأدبية في ظل سرعة الإنتاج الرقمي، مما يُثير أسئلة عميقة حول مستقبلها في هذا الواقع المتغير. ومع ذلك، تظل الرواية العربية في القرن 20 تمثل المرجعية الأساسية التي ينبني عليها هذا الحراك المتجدد، بما قدمته من تنويعات في الشكل والمحتوى.

تأثير الرواية العربية الكلاسيكية على جيل ما بعد الحداثة

ساهمت الرواية العربية الكلاسيكية في تكوين أساس جمالي وفكري شكّل نقطة انطلاق لجيل ما بعد الحداثة. فقد اشتغلت الرواية الكلاسيكية على رسم ملامح الشخصية العربية من خلال أنماط سردية تقليدية تهدف إلى إبراز الهوية والانتماء الوطني. اعتمدت على خط سردي واضح وبنية لغوية مستقرة، وكان حضور الزمن والتاريخ داخلها يعكس نظرة متماسكة إلى العالم. وقد وفرت هذه الخصائص أرضية خصبة للجيل التالي كي يعيد النظر في تلك البنى ويختبر مرونتها، مما أنتج تحولات لافتة في شكل ومضمون الرواية.

أعاد جيل ما بعد الحداثة النظر في منطق الرواية الكلاسيكية، إذ لم يعد معنيًا بتقديم سرديات كبرى أو نماذج بطولية، بل انشغل بتفكيك تلك الصور، وإعادة بناء العالم الروائي بشكل مفتوح وتعددي. وتم التعبير عن ذلك من خلال كسر التسلسل الزمني، وتعدد الأصوات داخل النص، والتلاعب بالزمن والمكان، ما جعل الرواية الحديثة أقرب إلى تجارب إنسانية متشظية ومعقدة. لم يرفض هذا الجيل الرواية الكلاسيكية بقدر ما تعامل معها بوصفها مرجعًا قابلًا للتأويل، وأعاد إدراجها داخل نصوصه بطريقة جدلية.

في هذا الإطار، حافظت الرواية العربية في القرن 20 على تأثيرها بوصفها مرجعًا بنيويًا ساعد في تشكيل وعي سردي مختلف لدى كتّاب ما بعد الحداثة. فقد مكّنهم هذا الإرث من استيعاب قواعد السرد التقليدي، ثم تجاوزه من خلال أدوات التجريب والتفكيك. وهكذا أصبحت العلاقة بين الرواية الكلاسيكية وجيل ما بعد الحداثة علاقة شد وجذب، تقوم على الحضور والتجاوز في آنٍ واحد، مما أسهم في إغناء التجربة السردية العربية وتعدد أشكالها التعبيرية.

تفاعل الرواية مع السينما والمسرح والفنون الأخرى

ارتبطت الرواية العربية منذ بداياتها بتأثيرات الفنون الأخرى، لكن هذا التفاعل تعزز بشكل ملحوظ مع توسع التجربة السينمائية والمسرحية في العالم العربي. فقد بدأت الرواية تأخذ من المسرح عناصر درامية تُثري البنية السردية، كما استلهمت من السينما تقنيات بصرية ومونتاجية تمنح النص بُعدًا تصويريًا. ولأن الرواية بطبيعتها مرنة، فقد استطاعت التكيّف مع هذه الفنون وإعادة إنتاجها ضمن فضائها، مما أتاح لها أن تصبح أكثر ديناميكية وتنوعًا في تقديم التجربة الإنسانية.

انعكس هذا التفاعل على تطور لغة الرواية وأساليبها، حيث بدأ الكتاب يستخدمون تقنيات مثل المشهدية، والتقطيع الزمني، وزوايا السرد المختلفة التي تحاكي الكاميرا السينمائية. كما ساهم إدماج عناصر مسرحية في إثراء الحوار، وتصعيد التوتر الدرامي داخل النصوص، مما جعل الرواية أكثر قربًا إلى المتلقي، خصوصًا في ظل الثقافة البصرية المتنامية. هذا التداخل أسهم في خلق نصوص هجينة تمزج بين الأدب والفنون الأخرى، وتطرح مفاهيم جديدة للتمثيل السردي.

بفضل هذا الانفتاح، توسعت دائرة حضور الرواية خارج الإطار الورقي، لتصبح مادة قابلة للتحويل إلى عروض مسرحية أو سينمائية. وأدى ذلك إلى زيادة الاهتمام بها من قِبل جمهور غير متخصص، مما أوجد علاقة تفاعلية بين النص والمتلقي تختلف عن العلاقة التقليدية. وبالتالي، أسهم هذا التكامل بين الرواية والفنون الأخرى في تجديد شكل الرواية، وتعزيز مكانتها داخل الثقافة العربية، وجعلها أكثر قدرة على الاستجابة لمتطلبات العصر. وتظل الرواية العربية في القرن 20 نموذجًا لتأسيس هذا التفاعل الفني، بما قدمته من نماذج مبدعة في هذا المجال.

التحديات التي تواجه الرواية العربية في العصر الرقمي

واجهت الرواية العربية في العصر الرقمي جملة من التحديات التي فرضها الواقع التكنولوجي الجديد، بدءًا من طريقة الكتابة، وصولًا إلى سلوكيات القراءة والنشر والتلقي. إذ لم تعد الرواية حكرًا على الورق، بل أصبحت تُنتج وتُستهلك عبر الشاشات، مما غيّر طبيعة العلاقة بين الكاتب والقارئ. كما فرضت السرعة والتفاعل الفوري مناخًا مختلفًا، يحتاج إلى استراتيجيات سردية تتلاءم مع التغيرات في نمط التلقي. هذا الوضع أحدث هزة في المفاهيم التقليدية المرتبطة بالنص الروائي، وطرح تساؤلات حول جدوى الأشكال القديمة في زمن السرعة.

علاوة على ذلك، تأثرت البنية الاقتصادية والثقافية لصناعة الرواية بسبب التحول الرقمي، حيث أصبح من الممكن لأي كاتب أن ينشر عمله دون الحاجة إلى دار نشر أو تحرير مهني، مما أتاح الفرصة لأصوات جديدة، ولكنه في الوقت نفسه أدى إلى ضعف في جودة النصوص المنشورة. كما أن حقوق الملكية الفكرية أصبحت أكثر عرضة للانتهاك، ما قلّل من شعور الكاتب بالحماية، وأثر على دافعية الإنتاج. لذلك بدا واضحًا أن العصر الرقمي يتطلب أدوات قانونية وثقافية تحمي الكاتب وتضمن جودة المنتج الأدبي.

رغم هذه التحديات، فقد فتحت البيئة الرقمية أبوابًا غير مسبوقة أمام الرواية العربية، خصوصًا في ما يتعلق بإمكانية الوصول إلى جمهور عالمي، وتعدد أشكال التفاعل مع النص، وتوفر فرص الترجمة، والنقاش، والتوزيع. أتاح الفضاء الرقمي فرصًا كبيرة لتجاوز الجغرافيا الضيقة، ما منح الكتاب مساحة لتجريب أشكال جديدة من الكتابة. وبذلك، حافظت الرواية العربية في القرن 20 على دورها الريادي، حتى في ظل هذه التحولات، من خلال تكيّفها مع الوسائط الجديدة، وبحثها المستمر عن أشكال تعبيرية تعبّر عن العصر ومتغيراته.

ما الذي ميّز أسلوب الكتابة في الرواية العربية في القرن 20؟

تميّزت هذه الرواية بالقدرة على الدمج بين الفصحى ذات الطابع الكلاسيكي وبين لغة الحياة اليومية القريبة من القارئ. لجأ الكتّاب إلى استخدام تقنيات حديثة مثل تيار الوعي وتعدد الأصوات وكسر التسلسل الزمني التقليدي. وبذلك، لم تكتف الرواية بسرد الأحداث، بل قدّمت أيضًا أبعادًا نفسية وفلسفية عميقة للشخصيات جعلت النص أكثر واقعية وحيوية.

كيف ساعدت الرواية العربية في القرن 20 على نشر قضايا المجتمع؟

تناولت الرواية قضايا محورية مثل الفقر، الاستعمار، قضايا المرأة، وصراع الهوية. ومن خلال السرد، استطاع الكتّاب تصوير معاناة الناس العاديين، وإبراز التناقضات الاجتماعية، وتسليط الضوء على هموم الإنسان العربي. لم تكن الرواية مجرد فن للمتعة، بل أصبحت وسيلة للتوعية والتأثير في وعي القراء تجاه قضاياهم اليومية والمصيرية.

ما الذي جعل بعض الروايات العربية تصل للعالمية في القرن 20؟

وصلت بعض الأعمال إلى العالمية لأنها حملت همومًا إنسانية عامة تتجاوز حدود المكان، مثل البحث عن الحرية أو مواجهة الظلم أو صراع الهوية. كما ساهمت الترجمة والجوائز الأدبية، مثل جائزة نوبل التي حصل عليها نجيب محفوظ، في نقل هذه النصوص إلى القراء حول العالم. وهكذا أثبتت الرواية العربية أنها قادرة على أن تكون جزءًا من الأدب العالمي مع احتفاظها بخصوصيتها الثقافية.

وفي ختام مقالنا، يمكن القول أن الرواية العربية هي اللون الأدبي الذي مثّل نقطة تحول كبرى في الثقافة العربية المُعلن عنها، حيث جمع بين الأصالة والتراث من جانب، والانفتاح على التجديد والتقنيات الحديثة من جانب آخر. وبذلك استطاعت أن تعبّر عن هوية الإنسان العربي وتطرح قضاياه في قالب أدبي عميق، تاركة أثرًا دائمًا في الأدب المحلي والعالمي.

تنويه مهم بشأن حقوق المحتوى

جميع الحقوق محفوظة لموقع نَبْض العرب © 2025. يُمنع نسخ هذا المحتوى أو إعادة نشره أو ترجمته أو اقتباس أكثر من 10% منه إلا بإذنٍ خطّي مسبق. لأي استخدام تجاري أو أكاديمي، يُرجى التواصل عبر: info@nabdalarab.com.

ملاحظة: يُسمح بالاقتباس المحدود مع ذكر المصدر ورابط مباشر للمقال الأصلي.