أبرز مدارس الرسم التشكيلي العربي المعاصر

تُعد مدارس الرسم التشكيلي العربي من أبرز المسارات التي شكّلت هوية الفن في المنطقة، حيث جمعت بين الأصالة والابتكار في آن واحد. حيث تفاعلت هذه المدارس مع الموروث الثقافي العربي والإسلامي، كما استوعبت التأثيرات العالمية لتنتج خطابًا بصريًا مميزًا. ولعبت الواقعية، التجريدية، الحروفية، والتعبيرية أدوارًا متكاملة في إبراز قضايا المجتمع العربي وهويته البصرية. وفي هذا المقال سنستعرض بأبرز مدارس الرسم التشكيلي العربي المعاصر وكيف ساهمت في صياغة هوية فنية معاصرة تجمع بين التراث والانفتاح.

محتويات

- 1 أبرز مدارس الرسم التشكيلي العربي المعاصر وتطورها عبر الزمن

- 2 كيف أسهمت مدارس الرسم التشكيلي العربي المعاصر في تشكيل الهوية الثقافية؟

- 3 المدرسة الواقعية للرسم التشكيلي وأثرها في الفن العربي الحديث

- 4 المدرسة التجريدية من التعبير الحر إلى الإبداع العربي

- 5 ما هو دور المدرسة الانطباعية في تحديث الفن التشكيلي العربي؟

- 6 المدرسة التعبيرية وإبراز العاطفة في الفنون التشكيلية

- 7 الفنون المفاهيمية والبصرية في العالم العربي

- 8 مستقبل مدارس الرسم التشكيلي العربي واتجاهاتها الجديدة

- 9 ما الذي ميّز المدرسة الواقعية في الفن العربي؟

- 10 كيف أثرت المدرسة التجريدية على الهوية البصرية العربية؟

- 11 ما دور الفنون المفاهيمية في تطوير الرسم التشكيلي العربي؟

أبرز مدارس الرسم التشكيلي العربي المعاصر وتطورها عبر الزمن

شهد الرسم التشكيلي العربي المعاصر تحولات عميقة تعكس التفاعل بين التجربة الفردية للفنانين والسياقات الثقافية والسياسية المتنوعة التي مرّت بها المجتمعات العربية. بدأ هذا المسار مع نشوء جماعات فنية مستقلة في عدد من المدن العربية الكبرى، مثل بغداد والقاهرة والرباط، حيث سعى الفنانون إلى الخروج من عباءة الفن الأكاديمي الموروث عن المدارس الغربية، محاولين التعبير عن الواقع المحلي من خلال أساليب وتقنيات تستجيب لتطلعاتهم الثقافية. وظهرت في هذه المرحلة بدايات تشكيل خطاب بصري جديد يتجاوز التقليد وينفتح على التفاعل بين الحداثة والهوية.

تبلورت مع مرور الزمن مدارس فنية جديدة في الوطن العربي، مثل المدرسة الحروفية التي وظّفت الخط العربي بوصفه عنصرًا بصريًا أساسيًا لا يقتصر على الوظيفة اللغوية، بل يتجاوزها إلى تشكيلات رمزية وجمالية. كما انتشرت التيارات التجريدية التي أعادت النظر في الشكل الواقعي، وتوجهت نحو التعبير عن المشاعر والأفكار المجردة من خلال اللون والخط والمساحة. وظهرت أيضًا محاولات تجريبية تنوعت بين دمج وسائط متعددة داخل العمل الفني، أو كسر الإطار التقليدي للوحة، أو استخدام خامات ومواد غير تقليدية لتحقيق تكوين بصري متجدد.

ساهمت هذه المدارس في رسم ملامح فنية جديدة، حيث لم تعد اللوحة مجرد انعكاس للواقع أو محاكاة له، بل أصبحت وسيلة تعبير عن الذات وتفاعل مع المجتمع والزمان. ومع تطور وسائل الاتصال والانفتاح الثقافي، استوعب الفنانون العرب تيارات عالمية كالتركيب وفن الأداء والفن الرقمي، دون التخلي عن مرجعياتهم الثقافية. ولذلك، يُعد الرسم التشكيلي العربي المعاصر اليوم فضاءً مفتوحًا لتجارب متعددة تسعى إلى التوازن بين الخصوصية والانفتاح، في محاولة لصياغة خطاب فني يعكس الحاضر دون الانفصال عن الجذور.

جذور الفنون التشكيلية العربية قبل الحداثة

انبثقت الفنون التشكيلية العربية قبل الحداثة من بيئة ثقافية وحضارية غنية تنوعت مظاهرها بين العمارة، والزخرفة، والخط، والفنون التطبيقية. استمدت هذه الفنون خصوصيتها من التقاليد الإسلامية التي تجنّبت التصوير الحي في غالب الأحيان، فركّزت على تجليات الروح من خلال التكوينات الهندسية، والأنماط الزخرفية المتكررة، والخط العربي. وشكّلت هذه العناصر أسسًا جمالية واضحة المعالم تعكس التوازن والدقة والتناغم بين الشكل والمضمون، حيث تجلى الحس الجمالي في المساجد والمخطوطات والأقمشة والمنسوجات.

لم تقتصر الفنون قبل الحداثة على الجانب الديني، بل تسربت إلى الحياة اليومية من خلال الحرف اليدوية التي جسدت روح المكان والزمان. فاستُخدمت التقنيات التقليدية في الحفر على الخشب والمعادن، وصناعة الخزف المزخرف، و الرسم على الزجاج، ما أضفى طابعًا تشكيليًا خاصًا على الأدوات والأثاث والمباني. واعتمد الحرفيون والفنانون على المواد الطبيعية المتاحة محليًا، ما أوجد علاقة عضوية بين الفن والبيئة المحيطة، وأعطى للمنتج الفني وظيفة جمالية ووظيفية في آن واحد.

أسهم هذا الإرث البصري في ترسيخ قاعدة مرجعية للهوية التشكيلية في العالم العربي، حيث حملت هذه الفنون رموزًا عميقة تعكس التصورات الثقافية والجمالية للمجتمعات. وحين بدأت التحولات الحداثية لاحقًا، وجد الفنانون العرب أنفسهم أمام معطيات غنية يمكن العودة إليها أو إعادة تفسيرها في سياقات معاصرة. لذلك، شكّلت الجذور الفنية ما قبل الحداثة خلفية خصبة ساعدت في بناء مسار الرسم التشكيلي العربي المعاصر لاحقًا، سواء من خلال التأثر بها أو من خلال تجاوزها الواعي.

التأثير الغربي على مسار الفنون العربية

دخل التأثير الغربي إلى الفنون العربية تدريجيًا مع بداية القرن العشرين، خاصة من خلال البعثات التعليمية إلى أوروبا وافتتاح المدارس الفنية التي اعتمدت المناهج الغربية. تلقى الفنانون العرب تدريبات أكاديمية تقوم على الرسم الواقعي، والنحت الكلاسيكي، واستخدام المنظور، وهو ما أدى إلى إدخال مفاهيم جديدة على البيئة التشكيلية المحلية. غير أن هذا التأثير لم يكن مجرد إضافة تقنية، بل مثّل صدمة ثقافية فرضت على الفنانين إعادة التفكير في العلاقة بين الأسلوب والمضمون.

تطورت العلاقة بين الفنان العربي والمدارس الغربية بمرور الزمن، حيث بدأت أولًا بتقليد مباشر للمدارس الأوروبية مثل الانطباعية والتكعيبية والتجريدية، ثم تحولت إلى مراحل أكثر نضجًا تمثلت في دمج هذه الأساليب مع رموز محلية وموضوعات مجتمعية. ومن خلال هذا الدمج، بدأ بعض الفنانين بالبحث عن صيغة بصرية تجمع بين الحداثة الغربية والروح الشرقية، فظهرت أعمال تستلهم البيئة العربية أو التراث الشعبي، ولكن من خلال تقنيات حداثية، ما أسهم في نشوء لغة فنية هجينة متداخلة.

أدى هذا التفاعل المعقد بين الشرق والغرب إلى بروز تيارين رئيسيين في الفنون العربية: أحدهما يتبنى الأسلوب الغربي بهدف تحقيق اعتراف دولي، والآخر يسعى إلى إبراز الخصوصية المحلية ومقاومة التبعية الثقافية. ومع تنامي الوعي بالهوية، تطورت الرؤية الفنية العربية لتكون أكثر استقلالًا، فاستطاع الفنانون استخدام التأثيرات الغربية كأدوات لا كغايات، وتشكيل مسار خاص داخل الرسم التشكيلي العربي المعاصر يعكس التعدد والتفاعل لا الاستنساخ أو الاستلاب.

ملامح الهوية المحلية في المدارس التشكيلية

شكّل حضور الهوية المحلية أحد أبرز أركان الرسم التشكيلي العربي المعاصر، إذ سعى الفنانون إلى التعبير عن جذورهم الثقافية والبيئية من خلال أعمال تحمل إشارات واضحة إلى التراث والعادات والمكان. وظهرت هذه الملامح في استخدام رموز مستلهمة من العمارة الإسلامية، أو الأزياء التقليدية، أو الأنماط الزخرفية المتوارثة، بحيث أصبحت اللوحة وسيلة لإحياء الذاكرة الجماعية ومقاومة الذوبان في التيارات العالمية. ورافق هذا المسار بحث دؤوب عن أشكال بصرية قادرة على تمثيل الهوية دون الوقوع في النمطية.

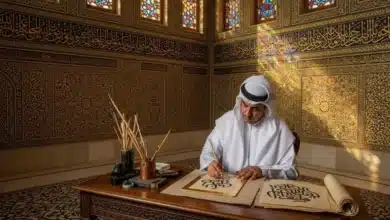

برزت في بعض التجارب الفنية محاولات لتوظيف المواد المحلية في العمل التشكيلي، مثل الجلود الطبيعية، والأقمشة الشعبية، والألوان المستخرجة من عناصر البيئة، ما أضفى على اللوحات طابعًا خاصًا يعكس ارتباطها بالمكان والزمان. ولم يكن هذا الاستخدام مجرد توظيف شكلي، بل جاء نتيجة فهم عميق لطبيعة المواد، ولأثرها الرمزي في الثقافة المحلية. كما استُخدم الخط العربي ليس فقط بوصفه وسيلة للكتابة، بل كعنصر جمالي يمتلك بنية هندسية وروحية تعبّر عن هوية لغوية وحضارية.

ساهمت هذه الملامح في تشكيل خطاب بصري جديد يتمحور حول الذات العربية من جهة، وينفتح على العالم من جهة أخرى، دون أن يتخلى عن جذوره. ولذلك، لم تعد الهوية تُقدّم في الفن بوصفها ثباتًا تاريخيًا، بل كعملية مستمرة من البناء والتفاوض بين الماضي والحاضر. ومن خلال هذا الوعي، أصبحت المدارس التشكيلية العربية قادرة على تقديم أعمال ذات طابع محلي واضح، لكنها في الوقت نفسه منخرطة في الحوار الفني العالمي، مما عزز مكانة الرسم التشكيلي العربي المعاصر كحقل إبداعي له لغته الخاصة.

كيف أسهمت مدارس الرسم التشكيلي العربي المعاصر في تشكيل الهوية الثقافية؟

شهدت مدارس الرسم التشكيلي العربي المعاصر تطورًا لافتًا في العقود الأخيرة، حيث اتجهت نحو تأسيس خطاب بصري يعكس تطلعات المجتمعات العربية وهمومها الثقافية. استثمر الفنانون هذا التوجه في إعادة إنتاج موروثهم الثقافي ضمن أطر فنية حديثة، مما أتاح لهم فرصة صياغة هوية بصرية جديدة لا تكتفي بتقليد النماذج الغربية. فقد انطلقت هذه المدارس من الحاجة إلى التفرّد والانتماء، متأثرة بالتحولات الاجتماعية والسياسية، لتقدم أعمالًا فنية تُعبّر عن البيئة المحلية بكل ما تحمله من رموز وتقاليد وعناصر ذات طابع خاص.

استمر هذا المسار في التوسع مع ظهور اتجاهات تشكيلية متعددة مثل التجريد والتعبيرية والحروفية، حيث دمج الفنانون بين تقنيات الحداثة ومكونات الأصالة. ساعد هذا الدمج في الحفاظ على خصوصية الهوية الثقافية، إذ استُخدمت الزخارف الإسلامية، والخط العربي، والرموز الشعبية كأدوات فنية تعكس العمق الحضاري. وفي هذا السياق، وفّر الرسم التشكيلي العربي المعاصر مساحة للتجريب والتعبير الحر، مع الحرص على عدم الانفصال عن الجذور الثقافية، ما جعله جزءًا من مشروع ثقافي أوسع يسعى لتعزيز الوعي بالذات.

ساهم هذا التوجه في تكوين ذاكرة بصرية جماعية تُجسّد التاريخ والواقع العربيين من خلال الفن. فصارت الأعمال التشكيلية نافذة يمكن من خلالها قراءة التغيرات المجتمعية وتأمل تطور المفاهيم الثقافية. وقد أضفى هذا الارتباط بالهوية عمقًا على الممارسة الفنية، وجعل اللوحة التشكيلية وسيلة للحوار بين الماضي والحاضر. هكذا تمكّنت المدارس التشكيلية المعاصرة من توظيف الفن كأداة لإحياء الذات الثقافية وتحقيق التماهي مع قضايا المجتمع، مع المحافظة على التوازن بين الحداثة والانتماء.

دور اللوحة التشكيلية في التعبير عن القضايا الاجتماعية

تحوّلت اللوحة التشكيلية في العالم العربي المعاصر إلى وسيلة قوية للتفاعل مع القضايا الاجتماعية، حيث استخدم الفنانون أدواتهم البصرية لتسليط الضوء على مشكلات المجتمع وتحدياته. تمكّنت الأعمال الفنية من معالجة قضايا مثل الفقر، اللجوء، الهجرة، الهوية، والظلم الاجتماعي، بأساليب تتنوع بين الرمزية والتجريد. وقد شكّل هذا التفاعل وسيلة تعبيرية غنية، لأن الفن التشكيلي يمتلك القدرة على توصيل الرسائل دون الحاجة إلى شرح لفظي مباشر، ما يمنحه تأثيرًا خاصًا في المتلقي.

اعتمد الفنانون في تعبيرهم عن القضايا الاجتماعية على مزج التقنية بالرؤية، فرُسمت الوجوه المتعبة، والأجساد المنهكة، والبيئات المهمشة، في محاولات لإثارة الوعي وتوليد نقاش عام حول المسكوت عنه. كما عكست الألوان الحادة والخطوط القاسية أحيانًا مشاعر القلق أو الغضب، في حين عبّرت لوحات أخرى عن الأمل والمقاومة من خلال الضوء والتكوينات الديناميكية. واستفادت هذه الأعمال من تنوّع المدارس التشكيلية لتقديم مقاربات مختلفة للواقع، تتراوح بين التوثيق المباشر والتأويل الرمزي.

جعلت هذه اللوحات من الفنان شاهدًا اجتماعيًا، يلتقط نبض الناس ويعيد إنتاجه بصريًا بأسلوب نقدي أو تأملي. فصار الرسم التشكيلي العربي المعاصر جزءًا من الحراك الثقافي المرتبط بالتحولات السياسية والاقتصادية، ورافدًا لمواقف تتقاطع مع القضايا العامة. وبذلك تحققت للّوحة التشكيلية قيمة مضافة تتجاوز الجانب الجمالي لتصبح وثيقة حيّة تعبّر عن العصر وتعكس صوته، وتترك أثرًا في الذاكرة البصرية الجمعية.

العلاقة بين الفن التشكيلي والتراث الشعبي

مثّلت العلاقة بين الفن التشكيلي والتراث الشعبي أحد الملامح البارزة في تجارب الفنانين العرب المعاصرين، حيث لجأ العديد منهم إلى التراث كمصدر إلهام غني بالرموز والأشكال والمعاني. استُخدمت عناصر من الحياة اليومية والموروث الشعبي مثل الأزياء التقليدية، الحكايات، النقوش، والعمارة الشعبية، لتشكيل أعمال فنية تعكس هوية المكان وروح الثقافة المحلية. وقد ساعد هذا التوظيف على استحضار الذاكرة الجماعية وتعزيز الارتباط بالماضي، ضمن سياق فني حديث يتجاوز التوثيق إلى التأويل الإبداعي.

لم يقتصر استخدام التراث على الجانب الشكلي، بل امتد إلى المفاهيم والدلالات التي يحملها، فتم إعادة صياغة الرموز الشعبية وفق رؤى تشكيلية معاصرة تعبّر عن الواقع وتنتقده أحيانًا. أتاح هذا الاتجاه للفنانين فرصة الجمع بين البساطة البصرية والعمق الرمزي، مما أضفى على الأعمال أبعادًا متعددة. كما مكّنهم من التفاعل مع التراث بطريقة حيوية تتجاوز التكرار، فصار العمل الفني حوارًا مفتوحًا بين ما هو متجذر في الوعي الثقافي وما هو متغير بفعل الحداثة.

عزز هذا التفاعل من دور الفن التشكيلي في الحفاظ على التراث الشعبي، ليس كمادة جامدة، بل كمنظومة حية قابلة للتطور والتحديث. فساهم الرسم التشكيلي العربي المعاصر في صياغة رؤية جديدة للتراث، تعكس العلاقة الجدلية بين الثابت والمتحول، وبين الأصالة والمعاصرة. وبهذا الشكل، أصبح التراث الشعبي مكوّنًا عضويًا في العمل الفني، يتماهى مع القيم الجمالية ويثري المحتوى الثقافي.

حضور الرموز العربية في الأعمال الفنية

شكّل استخدام الرموز العربية في الأعمال التشكيلية المعاصرة مسارًا فنيًا واعيًا لتأكيد الهوية والانتماء الثقافي. لجأ الفنانون إلى الرموز المستقاة من الخط العربي، الزخرفة الإسلامية، العمارة، والأسطورة، لتكوين فضاءات تشكيلية تعبّر عن المعاني الروحية والتاريخية. لم يكن الرمز في هذا السياق مجرد عنصر زخرفي، بل أداة محمّلة بالدلالات تسعى لتكوين خطاب بصري خاص بالعالم العربي، يعكس خصوصيته ويعزز حضوره في الساحة الفنية العالمية.

استطاع الفنانون من خلال توظيف الرموز العربية إدخال العمل الفني في دائرة التأمل والتأويل، حيث تصبح كل إشارة أو شكل فرصة لفهم أعمق للثقافة والهوية. تجاوزوا الطرح المباشر نحو إنشاء أعمال تتفاعل مع المتلقي عبر البُعد الرمزي، ما يفتح المجال لقراءات متعددة حسب الخلفية الثقافية. كما أسهم هذا التوظيف في إضفاء طابع روحي أو فلسفي على اللوحة، خصوصًا عند استخدام الحرف العربي كعنصر تشكيلي، يجمع بين المعنى الجمالي والدلالة الثقافية.

من خلال هذا الحضور الرمزي، رسّخ الرسم التشكيلي العربي المعاصر مكانته كمساحة للتعبير عن الوعي الذاتي والانتماء الحضاري. فصارت الرموز الجمالية وسيلة لاستعادة الهوية المهددة بالعولمة، وتحويل التراث الرمزي إلى طاقة تشكيلية حية. وهكذا انفتح العمل الفني على طبقات من المعاني، تُعبّر عن الروح العربية في أشكال حديثة، دون التفريط بجذورها أو تقاليدها.

المدرسة الواقعية للرسم التشكيلي وأثرها في الفن العربي الحديث

ظهرت المدرسة الواقعية في منتصف القرن التاسع عشر في أوروبا، كرد فعل مباشر على النزعات الرومانسية التي بالغت في التعبير عن العواطف والمثالية. اعتمدت الواقعية على تصوير الحياة كما هي دون تزييف أو تجميل، مع التركيز على التفاصيل اليومية للإنسان العادي والبيئة المحيطة به. شكل هذا التوجّه انقلابًا مفاهيميًا في تاريخ الفن، حيث أفسح المجال أمام تمثيل الصراع الاجتماعي والواقع المعيش. وقد تأثرت بذلك مدارس الفن في أنحاء العالم، ومنها التيارات الفنية العربية التي بدأت في تبني أساليب واقعية محلية تعكس واقعها المتغير.

عندما انتقلت هذه المدرسة إلى الساحة الفنية العربية، بدأت تؤدي دورًا مهمًا في بناء خطاب بصري جديد ضمن مسار تطوّر الرسم التشكيلي العربي المعاصر. ساعدت الواقعية على التقاط تحولات المجتمع العربي وتوثيق الحياة اليومية للناس عبر تجسيدها في لوحات واقعية شديدة الارتباط بالبيئة المحلية. ظهرت في هذه الأعمال تجليات واضحة للتاريخ والهوية والعادات، مما منح الواقعية مكانة متقدمة في تكوين الرؤية الفنية الجديدة التي تهدف إلى محاكاة الواقع وتحليله. لم تعد اللوحة الفنية مجرد مساحة للجمال، بل أصبحت مرآة دقيقة للواقع المعيش، بما فيه من صراعات وتناقضات.

أسهمت المدرسة الواقعية في إحداث تحول جذري في النظرة إلى وظيفة الفن داخل المجتمعات العربية، إذ لم يعد الفن وسيلة للترف أو الترفيه، بل أداة لطرح الأسئلة والتعبير عن التغيرات. تمكّن الفنان العربي المعاصر من استخدام الأسلوب الواقعي لتأكيد انتمائه إلى مجتمعه، والتفاعل مع تفاصيله اليومية، مما أتاح له تجاوز الأساليب التقليدية لصالح لغة فنية قادرة على الجمع بين الصدق البصري والتعبير الرمزي. هكذا، تحوّلت الواقعية إلى رافد أساسي في بنية الرسم التشكيلي العربي المعاصر، وأثبتت قدرتها على التجدّد والتكيّف مع الخصوصيات الثقافية والاجتماعية للمجتمعات العربية.

أبرز الفنانين الواقعيين العرب

برز العديد من الفنانين العرب الذين انحازوا إلى المدرسة الواقعية، وساهموا من خلالها في إثراء المشهد الفني في العالم العربي. تبنّى هؤلاء الفنانون الواقعية ليس فقط كمنهج بصري بل كأداة لتفسير الواقع وتمثيله بصدق. من خلال أعمالهم، استطاعوا التعبير عن الهوية الثقافية والاجتماعية، وربطوا بين التجربة الفردية والبيئة المحيطة. وتمكّنوا من تحويل اللوحة إلى وثيقة تعكس نبض المجتمع وتطوّره.

تمكّن بعض الفنانين من المزج بين الواقعية والتجريد الجزئي، فخلقوا أنماطًا خاصة بهم تنتمي إلى المدرسة الواقعية من حيث الجوهر، لكنها تستفيد من تقنيات وأساليب متنوعة. استخدموا الألوان بتوازن، وأتقنوا التفاصيل الدقيقة في الوجوه، والمناظر، والمباني، لتصبح لوحاتهم سجلاً بصريًا لتحولات المدن والأرياف العربية. كما اختاروا موضوعات قريبة من وجدان الناس، مثل العمال، والفلاحين، والحياة الأسرية، والأحياء القديمة، مما أضفى على أعمالهم طابعًا وجدانيًا متميزًا.

أسهم هؤلاء الفنانون في تطوير لغة تشكيلية خاصة يمكن تمييزها ضمن مسار تطوّر الرسم التشكيلي العربي المعاصر. حافظوا من خلالها على ملامح البيئة، وعبّروا عن الهموم اليومية، وواكبوا التغييرات التي شهدتها المجتمعات العربية. لم تكن الواقعية لديهم تقليدًا لما هو غربي، بل إعادة صياغة محلية لرؤية فنية متجذرة في الواقع. وقد أدى هذا التوجّه إلى ترسيخ الواقعية كخيار فني يحظى بقبول شعبي ونخبوي على حد سواء.

موضوعات الحياة اليومية في اللوحات الواقعية

ركّزت المدرسة الواقعية على موضوعات الحياة اليومية بوصفها انعكاسًا صادقًا لواقع الإنسان، فجعلت من المشاهد العادية مادة فنية تستحق التأمل. جسّدت اللوحات الواقعية مشاهد الأسواق، والطرقات، والمقاهي، والبيوت، والحقول، حيث بدت التفاصيل الصغيرة ذات أهمية كبرى. ظهرت هذه المشاهد باعتبارها تجسيدًا للحياة كما يعيشها الناس يوميًا، بعيدًا عن المبالغة أو الخيال.

عبّر الفنانون الواقعيون عن المشاعر الإنسانية من خلال تصوير تفاصيل العلاقات الاجتماعية، كالحنان بين الأم وطفلها، أو تعب العمال، أو ملامح الشقاء في وجوه كبار السن. أظهروا من خلال لوحاتهم كيفية تفاعل الإنسان مع محيطه، وكيف يمكن للبساطة أن تتحوّل إلى موضوع فني عميق. اعتمدوا في ذلك على دقة الملاحظة والقدرة على نقل الإحساس عبر التعبيرات الجسدية والوجوه، مما منح لوحاتهم طابعًا إنسانيًا ملموسًا.

ساهم تصوير الحياة اليومية في ترسيخ المدرسة الواقعية كإحدى الركائز الأساسية في تطور الرسم التشكيلي العربي المعاصر. لم تكن هذه الموضوعات سطحية أو تكرارية، بل كانت انعكاسًا للتاريخ الحيّ، وتوثيقًا غير مباشر لتحوّلات المجتمع. أكسب هذا التوجه اللوحة الفنية معنى اجتماعيًا وجماليًا في آن واحد، حيث صار بإمكان المتلقي أن يرى نفسه ومجتمعه في تفاصيل العمل الفني.

تقنيات الظل والنور في المدرسة الواقعية

اعتمدت المدرسة الواقعية بشكل كبير على تقنيات الظل والنور لتجسيد العمق والإحساس بالواقع داخل اللوحة. استُخدمت هذه التقنيات لتشكيل الأبعاد وتعزيز الإحساس بالحجم، كما لعبت دورًا حاسمًا في إبراز التفاصيل الدقيقة. لم يكن الضوء مجرّد عنصر زخرفي، بل أصبح أداة فنية تعبّر عن الجو العام للمشهد، وتُبرز ملامح الشخصيات والعناصر.

ركّز الفنانون الواقعيون على تحديد مصادر الضوء بدقة داخل اللوحة، مما ساعد على إنشاء تباين محسوب بين المناطق المضيئة والظليلة. أنتج هذا التباين تأثيرًا بصريًا يمنح اللوحة طابعًا حيًّا، ويقرّبها من المشهد الحقيقي. كما أتاح استخدام التدرّجات اللونية في الظلال تمثيلًا واقعيًا للكتل، مع الحفاظ على نعومة الانتقالات بين المساحات. أدى ذلك إلى خلق توازن بصري واضح، يعكس الحس التقني العالي الذي تمتاز به المدرسة الواقعية.

ساهمت هذه التقنية في توصيل الشعور بالمكان والزمان، وأضفت على العمل الفني مزيدًا من الإقناع. في سياق الرسم التشكيلي العربي المعاصر، ساعدت تقنيات الظل والنور الفنانين على دمج عناصر من البيئة المحلية مع أساليب بصرية دقيقة، مما أنتج لوحات تمتاز بالدقة والدفء. تحوّل الضوء إلى عنصر درامي يُستخدم لنقل الإحساس بالحركة أو السكون، وليعبّر عن الجو النفسي للمشهد، مما عزّز من القدرة التعبيرية للعمل الواقعي في الفن العربي المعاصر.

المدرسة التجريدية من التعبير الحر إلى الإبداع العربي

ظهرت المدرسة التجريدية في بدايات القرن العشرين كاتجاه فني تمرد على الواقعية والتصوير الحسي، وسعت إلى منح الفنان حرية أكبر في التعبير باستخدام الأشكال والألوان بعيدًا عن تمثيل الواقع بشكل مباشر. استندت هذه المدرسة إلى مبدأ التركيز على الجوهر بدلاً من المظهر، مما جعلها تحوّل اللوحة من وسيلة للتوثيق البصري إلى مساحة للتجريب والانفعال الداخلي. ومع انتشارها في أوروبا، بدأت ملامح التجريد تجد طريقها إلى العالم العربي، حيث بدأت التجارب الأولى تظهر في منتصف القرن العشرين ضمن محاولات للتماهي مع الحداثة الفنية العالمية.

في السياق العربي، لم يكن تبنّي التجريد مجرد تقليد لما يحدث في الغرب، بل جاء كتفاعل ثقافي واعٍ مع الموروث البصري المحلي. استلهم الفنانون العرب عناصر من الزخرفة الإسلامية والحروف العربية والهندسة المعمارية، ودمجوها داخل تكوينات تجريدية تنطق بالهوية والعمق الثقافي. استخدمت الخطوط والألوان في استحضار الإيقاعات الروحية والبُنى التشكيلية المستمدة من البيئة العربية، مما أضفى على التجريد العربي طابعًا خاصًا يختلف عن نظيره الغربي من حيث المرجعية والمضمون.

أسهمت المدرسة التجريدية في تعزيز موقع الرسم التشكيلي العربي المعاصر، حيث وفرت فضاءً إبداعيًا واسعًا لا تقيّده قواعد الشكل أو القصة. أصبح الفنان قادرًا على استثمار اللوحة كأداة للتفكير البصري، مما أتاح إنتاج أعمال تتراوح بين التعبير الشخصي والتأملات الفلسفية. وبهذا تطورت التجريدية العربية إلى تجربة فنية غنية، سمحت بإعادة تعريف العلاقة بين الصورة والمعنى، وبين الفن والواقع، ضمن رؤية جديدة تُعلي من شأن الابتكار وتُثمّن التعددية البصرية.

مفهوم التجريد في الفنون التشكيلية

يعكس مفهوم التجريد في الفنون التشكيلية تحوّلًا جوهريًا في نظرة الفنان إلى العمل الفني، حيث يتحرر من الالتصاق بالمرئيات المباشرة، ويختار أن يُعبّر عن رؤاه من خلال اللغة البصرية المجردة. يقوم التجريد على التركيز على العناصر التشكيلية الأساسية كاللون والشكل والخط والفراغ، بعيدًا عن محاكاة الأشياء أو الأشخاص. بهذا المنظور، تصبح اللوحة أداة لنقل المشاعر والأفكار الداخلية لا مجرد تصوير لما تراه العين.

ساهم التجريد في إعادة صياغة دور العمل الفني داخل الوعي الجمعي، إذ تحوّلت اللوحة إلى مساحة للتجربة والتفاعل الذهني، مما منح المتلقي حرية التأويل والانخراط في قراءة متعددة المستويات. كما أتاحت هذه الرؤية للفنانين العرب الانفتاح على مفردات التجريد من منظور محلي، فتم توظيف الزخارف، الحروف، وحتى الرموز التقليدية ضمن تكوينات معاصرة تحمل طبقات من المعنى. ولعب هذا الاتجاه دورًا أساسيًا في توسيع المفهوم الجمالي المرتبط بالفن داخل المجتمعات العربية.

من خلال هذا المسار، أصبح التجريد وسيلة فعالة لإبراز التنوع الثقافي واللغوي داخل الرسم التشكيلي العربي المعاصر، حيث توفّرت للفنانين أدوات تعبيرية تتيح ترجمة خصوصيتهم البصرية بلغة كونية. ولم يقتصر هذا التحول على الشكل، بل شمل أيضًا المفهوم والرسالة، ليؤسس لفن يعبر عن الوعي الفردي والجماعي في آنٍ معًا، ويعيد تعريف الجمال خارج قوالب المحاكاة والنقل الواقعي.

فنانون عرب بارزون في التجريدية

شهدت الساحة التشكيلية العربية بروز عدد من الفنانين الذين أسهموا بفاعلية في تطوير التيار التجريدي ومواءمته مع السياق المحلي. استطاع هؤلاء الفنانون أن يستوعبوا مفاهيم الحداثة الغربية، ثم أعادوا توظيفها داخل أعمال تتفاعل مع عناصر البيئة والثقافة العربية. تنوعت تجاربهم بين التجريد الهندسي، والتجريد الحروفي، والتكوينات اللونية الحرة، مما ساعد في بلورة هوية فنية متميزة ضمن إطار الرسم التشكيلي العربي المعاصر.

انطلقت أعمال بعض الفنانين من رغبة في تجاوز الحدود الشكلية والانفتاح على عوالم أكثر تجريدًا، حيث مثّلت اللوحة عندهم مسرحًا للتجريب والتعبير الذاتي. حملت بعض التجارب سمات فلسفية وروحانية، بينما انشغل آخرون بالبنية التكوينية والتجريب في المواد والخامات. جمع هؤلاء الفنانون بين الحس البصري العالي والتقنية، واستطاعوا أن يرسخوا للتجريد كمسار فني له جذور ومكانة داخل الفن العربي الحديث، لا كاتجاه وافد فقط.

انعكس تأثير هؤلاء الفنانين على الأجيال الجديدة، فشكلوا جسرًا بين الماضي والحداثة، وبين الهوية والانفتاح العالمي. لم تكن مساهماتهم مجرد محاولات فردية، بل أسهمت في تكوين حركة فنية متكاملة، أثبتت قدرتها على إنتاج خطاب بصري عربي معاصر يتفاعل مع قضايا الجمال والتعبير والثقافة. وهكذا أصبح التجريد في العالم العربي تيارًا يحمل في طياته ملامح النضج والفرادة، ويحتل موقعًا مهمًا في مسار تطور الرسم التشكيلي العربي المعاصر.

تأثير التجريد على الذائقة الجمالية المعاصرة

أعاد التجريد تشكيل الذائقة الجمالية لدى الجمهور العربي، إذ قدّم رؤية جديدة للجمال لا تعتمد على التمثيل الواقعي، بل على الإحساس والإدراك البصري. فتح هذا التوجه الباب أمام المتلقي ليتفاعل مع العمل الفني بوعي أكثر مرونة، حيث لم تعد اللوحة تخاطب عينه فحسب، بل تحاكي خياله وحساسيته البصرية. كما ساهم التجريد في تحفيز التفكير الجمالي النقدي، من خلال طرح تساؤلات حول المعنى والتكوين والدلالة.

غيّر هذا الاتجاه كذلك طبيعة العلاقة بين الفنان والمتلقي، حيث أصبحت اللوحة التجريدية منصة للتأمل المشترك بدلاً من كونها موضوعًا للقراءة السطحية. تطورت طرق العرض في المعارض الفنية، لتواكب الطابع المفهومي للتجريد، فظهر الاهتمام بالإضاءة، تنظيم الفراغ، وتقديم العمل ضمن سياق بصري يليق بفكرته. بهذا المعنى، ساعد التجريد على ترسيخ مكانة الفن كتجربة حسية ومعرفية تتخطى الأطر التقليدية.

امتد تأثير المدرسة التجريدية إلى حقول إبداعية أخرى، مثل التصميم الداخلي، الإعلانات البصرية، وفنون العمارة، مما جعلها جزءًا من نسيج الحياة البصرية اليومية. بهذا التمدد، أصبحت المدرسة التجريدية إحدى الركائز التي ساهمت في تعزيز حضور الرسم التشكيلي العربي المعاصر، وتوسيع آفاق التلقي الجمالي لدى الجمهور، وخلق بيئة فنية تحتفي بالتجريب وتقدر التعدد في أساليب التعبير.

ما هو دور المدرسة الانطباعية في تحديث الفن التشكيلي العربي؟

شهد الفن التشكيلي العربي خلال القرن العشرين تحولات كبيرة في بنيته وأساليبه، وكان للمدرسة الانطباعية دور بارز في هذا التغيير. فقد ساعدت هذه المدرسة في كسر الجمود الأكاديمي الذي طغى على المشهد التشكيلي العربي، وذلك من خلال تقديم رؤى جديدة تعتمد على الحس البصري المباشر بدلاً من التفاصيل الصارمة. ونتيجة لذلك، بدأ الفنانون العرب يعيدون النظر في مفهوم اللوحة الفنية بوصفها وسيلة لنقل الانفعال اللحظي بدلاً من أن تكون مجرد تمثيل تقليدي للواقع.

من جهة أخرى، ساهم إدخال مفاهيم الضوء واللون والتكوين الحر التي ميّزت الانطباعية في تنشيط التجربة التشكيلية العربية، إذ تمكّن الفنانون من التعبير عن المزاج والتقلبات النفسية من خلال استخدام ألوان نقية وضربات فرشاة مرنة. هذا الانفتاح دفع الكثير من المبدعين العرب إلى البحث عن وسائل جديدة للتعبير، الأمر الذي ساهم في ولادة تجارب فردية ذات طابع محلي لكنها تحمل في جوهرها مبادئ الانطباعية.

كذلك، لعبت المدرسة الانطباعية دور الوسيط الثقافي بين الفن الغربي والفن العربي، حيث لم يقتصر التأثير على تقليد النماذج الغربية، بل اتجه الفنانون إلى تكييف تلك الأساليب بما يتناسب مع بيئتهم ومرجعياتهم البصرية. بهذا الأسلوب، أُعيد تشكيل ملامح الفن العربي الحديث، مما أتاح له الانخراط في المشهد العالمي من دون فقدان خصوصيته. وبهذا ساهمت الانطباعية في ترسيخ بنية جمالية جديدة داخل مشهد الرسم التشكيلي العربي المعاصر.

بدايات الانطباعية في العالم العربي

بدأت ملامح الانطباعية تظهر في العالم العربي في نهاية القرن التاسع عشر، وذلك عبر المثقفين والفنانين الذين درسوا الفن في أوروبا أو احتكوا بالحركة الفنية الغربية خلال فترات الاستعمار والبعثات التعليمية. هذا التفاعل أسهم في نقل مبادئ الانطباعية إلى الأوساط الفنية العربية، حيث بدأ بعض الفنانين بتجريب الأساليب الانطباعية داخل أعمالهم، خاصة في رسم الطبيعة والمناظر اليومية.

مع تأسيس مدارس الفنون في مدن عربية كالقاهرة وبيروت ودمشق، بدأ يُدرَّس الفن بطريقة أكثر حداثة، فظهر جيل جديد من الفنانين الذين مزجوا بين ما تعلموه من الأساليب الأكاديمية وبين العناصر الانطباعية التي ربطتهم بالتجربة الأوروبية. هؤلاء الفنانون اتجهوا إلى رسم مشاهد الحياة اليومية بأسلوب يركز على الضوء واللون والحركة، مبتعدين عن الرمزية الزخرفية أو الواقعية الصارمة.

في العقود اللاحقة، بدأت تجارب الانطباعية في التبلور بشكل أوضح ضمن حركات تشكيلية محلية، خصوصًا في شمال إفريقيا والعراق وسوريا. فقد ظهرت أعمال تعكس تأثرًا واضحًا بالانطباعية، لكنها لا تنفصل عن البيئة الثقافية التي أنتجتها. وقد شكل هذا التفاعل أرضية خصبة لتطور تيارات فنية لاحقة أسهمت في إثراء مسار الرسم التشكيلي العربي المعاصر.

انعكاس الضوء واللون في اللوحة الانطباعية

جسدت الانطباعية تحولًا نوعيًا في طريقة التعامل مع اللون والضوء داخل اللوحة، حيث بات الضوء يُنظر إليه بوصفه عنصرًا حيًا يتغير باستمرار، ما دفع الفنانين إلى التقاط اللحظة البصرية العابرة بدلاً من تصوير المشهد كما هو. وقد أدى ذلك إلى استخدام الألوان النقية، وتجنب الخطوط المحددة، مما أعطى اللوحات بعدًا شعوريًا وحركيًا.

تميزت التقنية الانطباعية باستخدام ضربات فرشاة سريعة وغير مدمجة، الأمر الذي أتاح للألوان أن تتجاور وتكوّن طيفًا بصريًا متغيرًا. هذا الأسلوب لم يمنح اللوحة حيوية لونية فقط، بل عزز أيضًا من الإحساس بالحركة والتدفق داخل التكوين الفني. ونتيجة لذلك، برزت أهمية اختيار اللحظة الزمنية وتأثير الضوء الطبيعي على الموضوعات المرسومة، خصوصًا في المناظر الطبيعية والمشاهد اليومية.

ومع انتقال هذا المفهوم إلى الساحة الفنية العربية، بدأ الفنانون في تبني هذه التقنية لتمثيل بيئاتهم الخاصة، سواء كانت صحراوية أو بحرية أو مدنًا قديمة. وقد أتاح هذا التوظيف الجديد للون والضوء بناء تجربة تشكيلية فريدة من نوعها، تشكلت فيها الرؤية البصرية المحلية بأسلوب عالمي الطابع، مما عزز حضور المدرسة الانطباعية في تطوير الرسم التشكيلي العربي المعاصر.

المدارس الفنية التي تأثرت بالانطباعية العربية

أدى تأثير المدرسة الانطباعية إلى نشوء تيارات فنية عربية حاولت أن تدمج بين خصائص هذه المدرسة وبين عناصر التراث المحلي، فظهرت تجارب متعددة تميزت بالتنوع والمرونة. اتجهت بعض الحركات الفنية إلى استثمار الضوء واللون كتقنيات بصرية، لكنها حملت مضامين ثقافية واجتماعية نابعة من البيئة العربية.

من بين أبرز هذه المدارس برزت محاولات المزج بين الحداثة والانتماء الثقافي، حيث اختار فنانون التعبير من خلال ضربات لونية حرة وألوان دافئة تستلهم المناخ العربي. كما ظهرت اتجاهات في المغرب والعراق وسوريا والسودان تتبنى روح الانطباعية دون التماهي الكامل معها، إذ جرى التركيز على الانفعال الذاتي والطبيعة المحلية، مما خلق توازنًا بين التعبير الشخصي والمرجعية الجماعية.

في السياق نفسه، ساهمت هذه المدارس المتأثرة بالانطباعية في دفع الفن العربي نحو صيغ أكثر تحررًا وتجريبًا. وقد فتحت هذه التأثيرات المجال أمام تشكيل هوية بصرية معاصرة، تقوم على استيعاب الحداثة الفنية دون التفريط بالخصوصية الثقافية. وهكذا أسهم هذا التفاعل بين الانطباعية والتقاليد المحلية في إثراء مسار الرسم التشكيلي العربي المعاصر وتوسيعه نحو آفاق أكثر تنوعًا وتجديدًا.

المدرسة التعبيرية وإبراز العاطفة في الفنون التشكيلية

نشأت المدرسة التعبيرية كردّ فعل حاد على الاتجاهات الفنية التي ركزت على المحاكاة الشكلية للواقع، حيث اتجه الفنانون نحو التعبير عن مشاعرهم الداخلية والانفعالات الذاتية بدلًا من تمثيل العالم الخارجي كما هو. اعتمدت التعبيرية على تشويه الأشكال، والمبالغة في الخطوط، وتوظيف الألوان الصارخة لإبراز التوتر العاطفي الذي يعيشه الفنان. لذلك، لم تهدف هذه المدرسة إلى نقل المشهد بدقة بصرية، بل إلى نقل الأثر النفسي الذي يتركه المشهد في وجدان الفنان، ما جعلها وسيلة مثالية للتعبير عن القلق، الحزن، الغضب، أو حتى لحظات الفرح القصوى.

مع تطور هذه المدرسة، اتسعت أدوات التعبير الفني لتشمل الأسلوبية المتحررة من القواعد الأكاديمية الصارمة، حيث أصبحت اللوحة ساحة حرة للتجربة الشعورية. تفاعل اللون مع الحركة داخل اللوحة، وظهر هذا التفاعل من خلال ضربات فرشاة قوية أو مبعثرة أو مترددة، تعكس الحالة النفسية لحظة الإبداع. نتيجة لذلك، اكتسبت اللوحات بعدًا دراميًا واضحًا، يسمح للمشاهد بالدخول في أعماق التجربة الشخصية للفنان، مما منح الفن قدرة جديدة على الإيصال العاطفي بعيدًا عن القيود التقليدية.

في السياق العربي، وجدت هذه المدرسة صدى واسعًا ضمن مسار الرسم التشكيلي العربي المعاصر، حيث استخدمها الفنانون العرب للتعبير عن قضايا وجودية، إنسانية، ووطنية، في ظل التحولات الاجتماعية والسياسية التي تمر بها المنطقة. عبّرت اللوحات عن الألم الجمعي والتمزق الداخلي بأسلوب مباشر وغير رمزي، مما أعطى التعبيرية مكانة فريدة في الفن العربي المعاصر. وبذلك، تحولت اللوحة إلى أداة ذات بعد نفسي وثقافي واجتماعي، تؤرخ للمرحلة وتكشف أعماق الذات العربية في آنٍ معًا.

التعبير عن الألم والأمل في اللوحات العربية

عكست اللوحات العربية المعاصرة مزيجًا غنيًا من الألم والأمل، إذ تمكّن الفنانون من توظيف المدرسة التعبيرية لرصد معاناة الإنسان العربي في فترات الصراع والانكسار. استحضرت هذه الأعمال مشاهد الدمار، والاغتراب، والقلق، ولكنها لم تقف عند حدود المعاناة بل أضاءت زوايا الرجاء والانبعاث. تركزت الصور على الجسد المنهك، الوجوه الغامضة، والفضاءات المظلمة، لكنها كثيرًا ما تضمّنت فتحات ضوء أو تلميحات رمزية لمستقبل أكثر اتساعًا. بهذا، لم تكن اللوحات تسجيلًا للواقع بقدر ما كانت محاولة لتفكيكه واستعادة ما يمكن من الإنسان داخله.

في الوقت ذاته، أظهرت التعبيرية العربية قدرة على الدمج بين ما هو شخصي وجماعي، حيث جاءت اللوحات بمضامين إنسانية عميقة تنبثق من تفاصيل محلية. ظهرت الأمومة، الطفولة، الشيخوخة، والتهجير كمحاور متكررة في الأعمال، وكل منها يعبّر عن جزء من الألم الكبير الذي يشكّل الذاكرة الجماعية المعاصرة. بالتوازي مع ذلك، لم تغب إشارات الأمل، بل برزت بشكل مدروس ضمن تركيبة اللوحة، سواء من خلال تباين الألوان، أو حركة الخط، أو حتى من خلال نظرة العين في وجه مرسوم بعناية.

تعامل الفنان العربي مع هذه الثنائيات ليس من موقع الحياد، بل من موقع التورط الكامل، فكانت اللوحة انعكاسًا لانفعالاته وتجاربه الخاصة، لكنها أيضًا بيان بصري عن زمنه ومجتمعه. لذلك، أسهم هذا المزج بين الألم والأمل في ترسيخ دور التعبيرية كأداة رئيسية داخل مسار الرسم التشكيلي العربي المعاصر، حيث لم تعد اللوحة مساحة جمالية فحسب، بل أصبحت حقلًا لتمثيل الصراعات والآمال التي يعيشها الإنسان العربي يوميًا.

العلاقة بين التعبيرية والفن السياسي

اتخذت المدرسة التعبيرية في العالم العربي بعدًا سياسيًا واضحًا، حين استخدم الفنانون أساليبها في نقل رسائل احتجاجية مباشرة أو رمزية تجاه الواقع السياسي والاجتماعي. عبر تشويه الأشكال وتكثيف الألوان والانفعالات، أصبحت اللوحات وسيلة فعالة للتعبير عن القمع، القهر، والفقدان، دون الحاجة إلى التصريح الواضح. تجسد هذا الطابع في أعمال تتناول موضوعات مثل القمع السياسي، الاحتلال، الهجرة، أو الحروب، حيث شكّلت التعبيرية إطارًا بصريًا يحمل بين طياته رفضًا للواقع ورغبة في تغييره.

استفاد الفنانون العرب من مرونة التعبيرية لتجاوز الرقابة أو الحدود المفروضة على حرية التعبير. لم تكن اللوحة بحاجة إلى أن تتحدث صراحةً، إذ يكفي أن تنقل انفعالًا حادًا أو صورة مقلقة لكي تثير التأمل والرفض. لذلك، أصبحت الأعمال التعبيرية السياسية تشكّل مرآة قلقة للزمن العربي الراهن، حيث تحضر الوجوه المتألمة، الأجساد المشوهة، والألوان القاتمة كدلالة على العبثية والاضطراب. ومع ذلك، لم تخلُ هذه اللوحات من نزعة استنهاضية، تدفع المتلقي للتساؤل والرفض وربما لإعادة التفكير في الواقع القائم.

في هذا الإطار، ساهمت التعبيرية في بناء خطاب بصري سياسي موازٍ للكلمة، يتجاوز اللغة إلى التأثير المباشر في الحواس. لم يعد الفن مجرد انعكاس للواقع، بل تحوّل إلى شريك في صناعته أو تفكيكه. بذلك، أدّى حضور المدرسة التعبيرية دورًا حيويًا في تشكيل الوعي السياسي والجمالي في آن، وساهم في إغناء تجربة الرسم التشكيلي العربي المعاصر، حيث لم تعد اللوحة مساحة جمالية فقط، بل أضحت ساحة مواجهة رمزية تستند إلى العاطفة والفكر معًا.

الرمزية في المدرسة التعبيرية العربية

انفتحت المدرسة التعبيرية العربية على توظيف الرمزية كأداة تعبيرية موازية للون والخط، إذ لجأ الفنانون إلى إخفاء الرسائل داخل صور تحمل معاني مزدوجة أو عميقة. ظهرت الطيور، المفاتيح، السلالم، أو الظلال الطويلة كرموز للحلم أو الغياب أو الارتقاء، في حين استخدمت المساحات الفارغة أو الحواف غير المكتملة للدلالة على النقص، الانكسار، أو الانتظار. بهذا التوظيف، أصبحت الرمزية جزءًا من البنية التكوينية للوحة، لا مجرد عنصر تجميلي.

من خلال هذا النهج، استطاع الفنانون العرب تجاوز التعبير المباشر نحو مستويات متعددة من المعنى، تتيح للمتلقي قراءة العمل بصيغ مختلفة. كانت الرموز تسهم في تعزيز الشعور بالمأساة، لكنها في الوقت نفسه تفتح المجال أمام التأمل في أبعادها الإنسانية والفكرية. تكررت بعض الرموز في تجارب فنية مختلفة، مثل العين الواسعة، الطريق المنكسر، أو الجسد المنقسم، وكلها تدفع باتجاه قراءة تتجاوز الشكل إلى ما وراءه من دلالات متشابكة.

أدّت هذه الرمزية دورًا هامًا في إغناء التجربة التعبيرية ضمن مسار الرسم التشكيلي العربي المعاصر، إذ سمحت للفن بالتحول إلى مساحة تفاعلية بين الفنان والجمهور، حيث يُشارك المتلقي في بناء المعنى من خلال التفسير الشخصي. بذلك، أصبح الرمز وسيلة لفتح أفق المعنى بدلًا من قفله، ما جعل التعبيرية العربية مجالًا حيًّا للتجريب والتعبير الحر، يجمع بين الذات والجماعة، وبين الحاضر والذاكرة، في فضاء بصري يتجاوز الوضوح نحو التأويل والانفعال.

الفنون المفاهيمية والبصرية في العالم العربي

شهدت الفنون المفاهيمية والبصرية في العالم العربي تطورًا ملحوظًا خلال العقود الأخيرة، حيث أخذ الفنانون في التعبير عن أفكارهم من خلال تجارب بصرية تحمل أبعادًا فكرية أكثر من اعتمادها على الجماليات الشكلية. تميز هذا المسار بتجاوز الشكل التقليدي للعمل الفني نحو التركيز على الرسالة والمعنى، ما منح تلك الفنون طابعًا نقديًّا يتفاعل مع قضايا المجتمع والهوية والتاريخ. وبفعل هذا التوجه، انفتح المشهد التشكيلي على أدوات جديدة، مثل الفيديو، والكتابة، والأداء الجسدي، والتقنيات التفاعلية، مما ساهم في توسيع أفق التعبير وتحرير الفن من القوالب الكلاسيكية.

سعى الفنانون العرب إلى محاورة واقعهم المعاصر عبر مشاريع فنية تتعامل مع اللغة والسرد البصري بطريقة تحليلية، ما جعل الفنون المفاهيمية مساحة للتأمل والتجريب على حد سواء. واستفاد هذا الاتجاه من التغيرات الاجتماعية والسياسية التي شهدتها العديد من الدول العربية، حيث وجد الفن المفاهيمي بيئة خصبة لمساءلة الخطاب السائد وطرح تصورات بديلة. تزايد الاهتمام كذلك بإدخال عناصر البيئة المحلية في الأعمال الفنية، ما خلق حوارًا بين الثقافات البصرية المتعددة وأسهم في تجديد اللغة التشكيلية المستخدمة في التعبير.

تعمقت علاقة الفن البصري بالمفاهيم المعاصرة عبر إدخال التقنيات الرقمية وأساليب الوسائط المتعددة، ما أتاح للفنانين تجاوز الوسائط التقليدية وتقديم تجارب تركيبية تعتمد على التفاعل بين الفكرة والصورة. هذا الدمج بين البصري والمفاهيمي دعم ظهور تيار جديد في الرسم التشكيلي العربي المعاصر، يعكس تعددية في الأسلوب وثراءً في المضمون. وتُعد هذه الفنون اليوم من أبرز الاتجاهات التي تعكس تحولات المشهد الفني العربي، وتسهم في إعادة صياغة العلاقة بين العمل الفني والمتلقي في ضوء معايير جديدة للفهم والتأمل.

صعود الفن المفاهيمي في العواصم العربية

برزت في العديد من العواصم العربية حركة صاعدة للفن المفاهيمي، حيث تحولت مدن مثل القاهرة وبيروت والرياض والدوحة إلى فضاءات حيوية تستقطب الفنانين والمشاريع التي تدمج بين الفكرة والتجربة البصرية. ساعدت البنية التحتية الثقافية التي بدأت تنمو في هذه المدن على دعم المبادرات التي تهدف إلى تقديم الفن المفاهيمي كجزء من المشهد الفني العام. كما تمكّن الفنانون من تقديم أعمالهم في فضاءات مستقلة ومراكز ثقافية ذات توجه معاصر، ما منحهم مساحة للتعبير الحر ومواجهة الأسئلة الاجتماعية والسياسية المطروحة في مجتمعاتهم.

ساهمت هذه العواصم أيضًا في بناء جمهور جديد للفن المفاهيمي، حيث بدأت المؤسسات التعليمية والفنية في دمج هذه المفاهيم ضمن برامجها التكوينية، مما أتاح لأجيال جديدة من الفنانين فهم خصوصيات هذا الاتجاه والعمل على تطويره. كما أدت المهرجانات والمعارض المتنقلة إلى خلق جسور بين الفنانين من مختلف الدول العربية، فانعكس هذا التفاعل على طبيعة الأعمال المنتجة التي باتت تحمل ملامح أكثر تنوعًا وجرأة في طرحها الفكري. ظهرت بذلك مساحات للحوار الفني والنقدي تواكب التحولات الإقليمية والكونية على حد سواء.

تعمق هذا المسار مع اتساع نطاق المشاركة في المعارض الدولية، حيث بدأت أسماء عربية بالظهور في بيناليات ومهرجانات فنية عالمية، ما منح الفن المفاهيمي العربي حضورًا يتجاوز حدود الجغرافيا المحلية. ساعد هذا الانفتاح على نقل تجارب الفنانين إلى منصات أوسع، وفتح المجال أمام مزيد من التفاعل بين الرسم التشكيلي العربي المعاصر والتجارب الفنية العالمية. بهذا التحول، أضحت العواصم العربية ليست فقط فضاءات عرض بل مراكز إنتاج فكري وفني يسهم في رسم ملامح المستقبل الثقافي للمنطقة.

المعارض الفنية ودورها في انتشار الفن المفاهيمي

لعبت المعارض الفنية دورًا أساسيًا في الترويج للفن المفاهيمي داخل العالم العربي، حيث أتاحت للفنانين تقديم أعمالهم خارج القوالب التقليدية وإعادة تعريف العلاقة بين العمل الفني والجمهور. لم تعد المعارض تقتصر على عرض اللوحات الكلاسيكية، بل تحولت إلى فضاءات تركيبية تستوعب الأداء، والفيديو، والصوت، والتجريب التكنولوجي. هذا التحول فتح المجال أمام الجمهور للتفاعل مع العمل الفني بوصفه تجربة شاملة تتجاوز مجرد المشاهدة البصرية.

وفرت المعارض كذلك بيئة حاضنة للخطاب الفني المفاهيمي، حيث ساهمت في خلق سياقات جديدة لعرض القضايا المرتبطة بالهوية، والمكان، والسياسة، واللغة. وبرزت تجارب فنية كثيرة تنتمي إلى هذا الاتجاه في معارض محلية وإقليمية شجعت على تقديم رؤى نقدية تتقاطع مع هموم المجتمعات العربية. كما ساعدت المعارض في خلق حوار بين الفنانين من مختلف التوجهات، مما أدى إلى إثراء التجربة الفنية وتوسيع نطاق التأثير المفاهيمي في المشهد العام.

استفادت هذه الفعاليات من التعاون مع مؤسسات ثقافية دولية، ما منح الفنانين العرب فرصًا للمشاركة في مشاريع عابرة للحدود تتيح نقل تجاربهم إلى مستويات عالمية. انعكست هذه التجارب على بنية العمل الفني ذاته، الذي أصبح أكثر انفتاحًا على التقنيات والتفكير المفاهيمي. في هذا الإطار، ساهمت المعارض في ترسيخ مكانة الفن المفاهيمي كأحد المكونات الرئيسة للرسم التشكيلي العربي المعاصر، عبر دوره في تحفيز التفكير النقدي وإعادة تعريف العمل الفني كأداة للفهم والتأمل.

العلاقة بين الفنون البصرية والتقنيات الرقمية

تنامت العلاقة بين الفنون البصرية والتقنيات الرقمية في العالم العربي بشكل لافت، حيث بدأ الفنانون في استخدام الأدوات الرقمية ليس فقط كوسيلة للعرض، بل كجزء من تكوين العمل الفني ذاته. أدخلت هذه التقنيات مفاهيم جديدة مثل التفاعل، والواقع المعزز، والمعالجة البصرية للبيانات، ما أتاح للأعمال الفنية أن تتجاوز الحدود التقليدية للوحة أو المجسم. بهذا الشكل، تحولت الفنون الرقمية إلى وسيلة تتيح بناء تجربة فنية ديناميكية تعتمد على المشاركة والتجريب.

أدى هذا الانفتاح التكنولوجي إلى إعادة تعريف المفاهيم البصرية من خلال أدوات البرمجة والتصميم الحاسوبي، إذ أصبح بإمكان الفنان توليد الصور والأشكال بشكل لحظي وتفاعلي، ما أضفى بعدًا زمنيًا جديدًا على الأعمال الفنية. كذلك سمحت الوسائط الجديدة بدمج الصوت، والحركة، والإضاءة، ما أعاد تشكيل العلاقة بين المتلقي والعمل الفني بوصفها علاقة مستمرة ومتغيرة. أفرز هذا التوجه أنماطًا جديدة في التعبير تتماشى مع روح العصر وتعكس تطور الحس البصري لدى الفنانين العرب.

ساهم هذا التداخل بين الرقمي والبصري في إعادة بناء اللغة الفنية داخل الرسم التشكيلي العربي المعاصر، حيث لم تعد التقنية مجرد أداة بل أصبحت جزءًا من المفهوم ذاته. تفاعل الفنان مع التكنولوجيا دفعه إلى التفكير في قضايا مثل الزمن، والهوية الرقمية، والمسافة بين الإنسان والآلة، ما أضاف أبعادًا فلسفية جديدة للعمل الفني. وبذلك، أضحت العلاقة بين الفنون البصرية والتقنيات الرقمية من أبرز معالم التطور في المشهد التشكيلي العربي، ووسيلة للتعبير عن تحولات الواقع بأساليب معاصرة تحمل رؤية نقدية للمستقبل.

مستقبل مدارس الرسم التشكيلي العربي واتجاهاتها الجديدة

يشهد مشهد الرسم التشكيلي العربي المعاصر تغيرًا ملحوظًا في بنيته وتوجهاته، مما يفتح الباب أمام ولادة مدارس فنية جديدة تمزج بين التقليد والابتكار. تعمل هذه المدارس على إعادة صياغة المفاهيم البصرية من خلال استلهام التراث العربي والإسلامي وتوظيفه بأساليب تجريبية. تُمثل الحروفية والزخرفة ومفاهيم الهوية المحلية عناصر مركزية في هذه المدارس، حيث يُعاد تقديمها داخل قوالب تشكيلية حديثة لا تخلو من الجسارة في الطرح. كذلك يُلاحظ ميل متزايد نحو اعتماد الوسائط المركبة، مثل الدمج بين الرسم اليدوي والفيديو، أو مزج اللوحة مع المجسمات والعناصر المتحركة.

تسهم العولمة الفنية وانتشار المعارض الرقمية في تعزيز تبادل التأثيرات بين الفنانين العرب، مما يؤدي إلى نشوء اتجاهات هجينة تتجاوز الحدود الجغرافية. تظهر أنماط جديدة تعتمد على لغة بصرية مفتوحة، تستلهم التجريد الغربي دون أن تنفصل عن جذورها المحلية. يتيح هذا الانفتاح تعدد المدارس واختلافها بين بلد وآخر، فبينما تركز بعض المدارس في بلاد الشام على الهوية المعمارية، تتجه أخرى في الخليج نحو الفنون الرقمية، في حين تعزز مدارس في شمال أفريقيا من حضور التقاليد الأمازيغية والبربرية في أعمالها. يُعزز هذا التنوع من ثراء المشهد التشكيلي ويمنحه أفقًا متعدد الطبقات والرؤى.

تستفيد هذه المدارس الجديدة من تطور تقنيات التعليم، حيث تتيح منصات التعلم عن بُعد إمكانيات تدريبية لا محدودة، ما يسمح للفنانين الناشئين بالانخراط في تجارب مهنية رغم بُعدهم عن المراكز الفنية الكبرى. كما يُعد التمويل المؤسسي والدعم الثقافي من مؤسسات الفن العربي والدولي عاملًا مساعدًا في نمو هذه المدارس واستمراريتها. وسط هذا الحراك، يتبلور توجه عام نحو مدرسة تشكيلية عربية معاصرة لا تنفصل عن التحولات العالمية، بل تواكبها مع الحرص على الحفاظ على الخصوصية البصرية والثقافية للمنطقة.

حضور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في اللوحة العربية

يتزايد حضور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في المشهد التشكيلي العربي بشكل لافت، ما يؤثر على طبيعة الإنتاج الفني وأدواته. يُلاحظ أن عددًا متزايدًا من الفنانين يلجأ إلى توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي كوسيط مبدع، حيث تُستخدم تقنيات توليد الصور، ونقل الأنماط، والتحليل البصري، في صياغة أعمال فنية جديدة لا تعتمد فقط على المهارة اليدوية بل على البرمجة والتفكير الخوارزمي. تُغير هذه الأدوات شكل العلاقة بين الفنان واللوحة، إذ تتحول الأخيرة إلى فضاء ديناميكي يُعيد تكوين نفسه بناءً على بيانات ومدخلات متغيرة.

يدفع هذا التطور إلى إعادة النظر في مفاهيم الأصالة والابتكار، خاصة عندما تصبح اللوحة نتاج تعاون بين الفنان والآلة. لا ينفي ذلك دور الفنان في إبداع العمل، بل يُعيد تعريفه بوصفه مخرجًا أو موجهًا للعملية الإبداعية بدلاً من كونه منفذًا تقنيًا فقط. تتأثر هذه الأعمال بالبيئة الرقمية المحيطة، فتصبح التفاعلية واللحظة الآنية جزءًا من التجربة الفنية. يتجلى ذلك في الأعمال التي تتغير بصريًا حسب حركة المشاهد، أو التي تستجيب للتفاعل عبر الصوت أو اللمس، مما يحوّل اللوحة من كيان ساكن إلى كيان حي يتفاعل مع المتلقي.

رغم هذه الإيجابيات، تثير هذه التحولات تساؤلات حول مستقبل الممارسة التشكيلية التقليدية، وإلى أي مدى يمكن للفنان أن يحافظ على صوته الخاص وسط ضجيج الأدوات الرقمية. يرى بعض النقاد أن إدماج الذكاء الاصطناعي قد يُضعف القيمة الشعورية والإنسانية التي تميّز العمل اليدوي، بينما يرى آخرون أن الأمر لا يعدو كونه امتدادًا للأدوات القديمة. وهنا يظهر أن حضور التكنولوجيا في الرسم التشكيلي العربي المعاصر ليس خيارًا بل ضرورة تفرضها التحولات الثقافية والتقنية، مما يدفع الفنان إلى التكيف وابتكار لغة جديدة دون أن يفقد جوهره الإبداعي.

دور الجامعات ومعاهد الفنون في تكوين جيل جديد

تؤدي الجامعات ومعاهد الفنون في العالم العربي دورًا محوريًا في تشكيل جيل جديد من الفنانين المتمكنين نظريًا وتقنيًا. تعمل هذه المؤسسات على تقديم مناهج شاملة تجمع بين الدراسات التاريخية والنقدية والتطبيقات العملية، مما يزود الطلبة بالمعرفة الأكاديمية والمهارات الضرورية لخوض المجال الفني. توفر هذه البرامج التدريب على تقنيات الرسم، وأسس التصميم، ومهارات استخدام الوسائط الجديدة، ما يجعل الخريجين قادرين على التفاعل مع المتغيرات المعاصرة في مجال الرسم التشكيلي العربي المعاصر.

تُخصص هذه المؤسسات مساحات مهنية مثل الورش والمعارض والمختبرات الرقمية، حيث يُتاح للطلبة اختبار قدراتهم وتطوير أساليبهم الشخصية. تُساهم هذه البيئات في تعزيز الحس النقدي والإبداعي لدى الطلبة من خلال النقاشات الفنية، والمراجعات الجماعية، والتفاعل مع أساتذة مختصين وفنانين محترفين. تنظم بعض المعاهد معارض دورية لعرض أعمال الطلبة وتقديمها للجمهور، ما يُعزز ثقتهم بأنفسهم ويفتح أمامهم فرصًا للاحتكاك المباشر بسوق الفن والمؤسسات الثقافية.

رغم هذه الجهود، تواجه الجامعات عدة عوائق تحد من تأثيرها، من أبرزها ضعف التمويل، وتقادم المناهج، وغياب الربط بين التعليم النظري والممارسة الفنية الحديثة. تعاني بعض الكليات من نقص في التحديث التكنولوجي، مما يجعل مواكبة التطور الرقمي تحديًا حقيقيًا. ومع ذلك، استطاعت بعض المؤسسات تجاوز هذه العقبات من خلال الشراكات الدولية، وإنشاء برامج تخصصية في الفنون الرقمية والتصميم التفاعلي، ما مكّنها من مواكبة التطورات وتقديم خريجين قادرين على إثراء المشهد التشكيلي العربي بطرائق تعبيرية حديثة ومتجددة.

التحديات التي تواجه الفنان العربي في العصر الرقمي

تتعدد التحديات التي يواجهها الفنان العربي في العصر الرقمي، حيث يتحتم عليه أن يوازن بين التعبير الإبداعي ومتطلبات التكنولوجيا. تُعد حماية الملكية الفكرية من أبرز هذه التحديات، إذ تنتشر الأعمال عبر الإنترنت بسهولة ما يفتح الباب أمام الاستنساخ والتعدي دون رادع قانوني فعّال. كما تُسبب هذه البيئة الرقمية نوعًا من عدم الاستقرار، حيث يمكن أن تضيع هوية العمل أو يتعرض للتشويه عند نقله أو مشاركته في منصات لا تضمن الجودة أو النسب الصحيح للفنان.

يواجه الفنان أيضًا ضغطًا متزايدًا لإتقان أدوات تكنولوجية متجددة باستمرار، ما يتطلب منه استثمار وقت وجهد في التعلم التقني إلى جانب العملية الفنية. يشعر كثير من الفنانين بالحاجة إلى الظهور الرقمي والتفاعل مع الجمهور عبر وسائل التواصل والمنصات الفنية الإلكترونية، وهو ما قد يستهلك جزءًا كبيرًا من طاقتهم الإبداعية. إضافة إلى ذلك، تفرض المنصات الرقمية من خلال خوارزمياتها نوعًا من الرقابة غير المعلنة، حيث تُفضّل بعض الأنماط البصرية على غيرها، ما يُؤدي إلى تهميش التجارب الفنية التي لا تتماشى مع الذوق العام أو المعايير التجارية.

إلى جانب هذه التحديات التقنية، يواجه الفنان العربي أيضًا عزلة ثقافية في بعض الأحيان، خاصة عند غياب الدعم المؤسسي أو المجتمعي. تعاني بعض المناطق من ضعف البنية التحتية الرقمية أو نقص في المبادرات الفنية التي تُشجع على الإبداع، مما يجعل الوصول إلى الفرص أكثر صعوبة. كما توجد فجوة معرفية بين الجيل الجديد من الفنانين الملمين بالتكنولوجيا وبين فنانين آخرين يتمسكون بالأساليب التقليدية. في هذا السياق، يُصبح التحدي الأكبر هو خلق توازن بين الجذور الفنية والانفتاح على الجديد، بما يضمن للفنان حضورًا حيويًا وفعّالًا في المشهد التشكيلي العربي المعاصر دون أن يتنازل عن قيمه الجمالية والفكرية.

ما الذي ميّز المدرسة الواقعية في الفن العربي؟

تميّزت الواقعية العربية بقدرتها على رصد تفاصيل الحياة اليومية ونقل صورة صادقة عن الإنسان والبيئة المحلية. استخدم الفنانون هذه المدرسة لتوثيق الواقع الاجتماعي، فظهرت وجوه العمال، والمزارعين، والأسواق، والبيوت القديمة. وبذلك لم تكن اللوحة مجرد عمل جمالي، بل تحولت إلى سجل بصري يعبّر عن حياة الناس ومعاناتهم وآمالهم.

كيف أثرت المدرسة التجريدية على الهوية البصرية العربية؟

أعطت التجريدية للفنانين العرب حرية أوسع للتعبير بعيدًا عن التمثيل المباشر للواقع. استلهموا منها إمكانية دمج الخط العربي والزخارف الإسلامية ضمن تكوينات حديثة. هذا المزج خلق هوية تشكيلية فريدة تُبرز الروح العربية داخل إطار عالمي، وتُعيد تعريف الجمال بوصفه إحساسًا بصريًا يتجاوز حدود الشكل التقليدي.

ما دور الفنون المفاهيمية في تطوير الرسم التشكيلي العربي؟

وفرت الفنون المفاهيمية مساحة للتفكير النقدي والتجريب، حيث أصبح العمل الفني أداة للتأمل في القضايا الاجتماعية والسياسية أكثر من كونه مجرد لوحة جمالية. استخدم الفنانون الوسائط الرقمية، والأداء الحي، والتجارب التفاعلية للتعبير عن قضايا معاصرة. وهكذا عززت الفنون المفاهيمية موقع الفن العربي في الساحة العالمية بطرحها رؤى جديدة تتجاوز الشكل إلى الفكرة والمعنى.

وفي ختام مقالنا، يمكن القول أن مدارس الرسم التشكيلي العربي نجحت في تحويل التراث والرموز الشعبية والهوية الثقافية إلى لغة بصرية معاصرة تواكب التغيرات العالمية. ساعدت الواقعية والتجريدية والحروفية والتعبيرية والفنون المفاهيمية في صياغة خطاب فني متنوع يجمع بين الأصالة والانفتاح. وبفضل هذا التنوع، يظل الفن التشكيلي العربي مساحة خصبة للتجديد والإبداع المُعلن عنها، تحافظ على جذورها وتبني مستقبلًا بصريًا أكثر حيوية.

تنويه مهم بشأن حقوق المحتوى

جميع الحقوق محفوظة لموقع نَبْض العرب © 2025. يُمنع نسخ هذا المحتوى أو إعادة نشره أو ترجمته أو اقتباس أكثر من 10% منه إلا بإذنٍ خطّي مسبق. لأي استخدام تجاري أو أكاديمي، يُرجى التواصل عبر: info@nabdalarab.com.

ملاحظة: يُسمح بالاقتباس المحدود مع ذكر المصدر ورابط مباشر للمقال الأصلي.