الخط العربي والزخرفة الإسلامية حيث يتكامل الفن مع الجمال

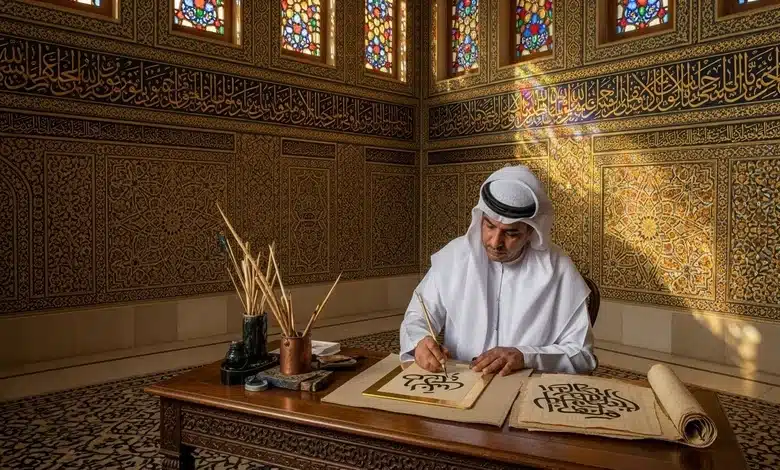

يشكّل كلاً من الخط العربي والزخرفة الإسلامية لغةً بصريةً موحّدة تجمع بين الدلالة الروحية والوظيفة الجمالية، وتمنح الفنون والعمارة والهوية البصرية العربية عمقًا يتجاوز حدود الزينة. تُظهر هذه الثنائية كيف يتحوّل الحرف إلى عنصر تصميمي رشيق، وتتحوّل الزخرفة إلى نظامٍ من الإيقاع والتوازن والانسجام. كما تعكس تكويناتهما مبادئ الوحدة في التنوع، وتستوعب في الوقت نفسه تقنيات العصر الحديثة. وبدورنا سنستعرض بهذا المقال: تكاملُ الخط العربي والزخرفة في بناء هوية بصرية وروحية عربية متجدّدة تمتدّ من التراث المعماري إلى التصميم المعاصر.

محتويات

- 1 دور الخط العربي والزخرفة الإسلامية في بناء الهوية الفنية العربية

- 2 تناغم الجمال والفن في الخط العربي والزخرفة الإسلامية

- 3 أنواع الخطوط العربية المستخدمة في الفنون الإسلامية

- 4 كيف أسهمت الزخرفة الإسلامية في تطور العمارة العربية؟

- 5 العلاقة بين الروحانية والجمال في الفنون الإسلامية

- 6 المدارس الفنية في الخط العربي والزخرفة عبر التاريخ

- 7 كيف ساهمت التقنيات الحديثة في إحياء الخط العربي والزخرفة الإسلامية؟

- 8 مستقبل الخط العربي والزخرفة الإسلامية في الفن المعاصر

- 9 ما الفرق الجوهري بين الزخارف الهندسية والنباتية وأين يفضَّل استخدام كلٍ منهما؟

- 10 كيف أختار نوع الخط المناسب لهويةٍ بصريةٍ أو مساحةٍ داخلية؟

- 11 ما أبرز الأخطاء عند دمج الخط مع الزخرفة وكيف نتجنبها؟

دور الخط العربي والزخرفة الإسلامية في بناء الهوية الفنية العربية

ساهم الخط العربي والزخرفة الإسلامية في ترسيخ ملامح الهوية الفنية العربية من خلال تكامل فريد بين الكلمة والصورة، إذ امتزج المعنى بالحرف، والروح بالشكل. لعب الخط دورًا محوريًا في تجسيد اللغة العربية كأداة للتعبير الجمالي، لا سيما مع ارتباطه الوثيق بالنصوص الدينية، ما أكسبه بعدًا قدسيًا، وأضفى عليه طابعًا فنيًا مميزًا. في الوقت نفسه، شكّلت الزخرفة الإسلامية بنمطها الهندسي والنباتي وتكرارها المتوازن إطارًا بصريًا يعزز الجمالية ويمنح الأعمال الفنية عمقًا بصريًا وروحيًا متداخلاً. انعكس هذا التكامل في المساجد والقصور والمخطوطات، مما رسّخ لدى المتلقي شعورًا بالانتماء الثقافي والفني.

اتّسم هذا التكامل بين الخط والزخرفة بقدرة فائقة على تجاوز الحواجز اللغوية والجغرافية، فانتشر عبر العالم الإسلامي بأسلوب موحّد يحمل الخصوصية الثقافية. تحقّق هذا الانتشار من خلال اعتماد نفس العناصر الفنية في العمارة والفنون التطبيقية بمختلف المناطق الإسلامية، مما أنتج هوية بصرية مشتركة بين شعوب تختلف لغاتهم ولهجاتهم. حافظت هذه الهوية على خصائصها رغم التغيرات الزمنية، لأنها استندت إلى مفاهيم ثابتة في الفن الإسلامي، كاللا تماثل، والتكرار، والانسيابية، والتوازن، مما وفّر للعين انسجامًا دائمًا وشعورًا بالسكينة.

جسّد الخط العربي والزخرفة الإسلامية تلك العلاقة العميقة بين الجمال والوظيفة، فتمثل الخط في المساجد كنصوص قرآنية تزيّن الجدران والقِباب، بينما تشكّلت الزخارف لتملأ الفراغات وتربط النصوص بسياقها المعماري والروحي. أسهم ذلك في تهيئة بيئة تفاعلية يتجاور فيها الإيمان مع الفن، وتُعرض فيها القيم الروحية من خلال رموز بصرية دقيقة. ومن خلال هذا التفاعل، تحوّل العمل الفني إلى وسيط يعبّر عن المعتقد والهوية والانتماء، مؤكّدًا أن الخط العربي والزخرفة الإسلامية ليسا مجرد أدوات تزيينية بل تعبيرات متكاملة عن الذات الجماعية والثقافة المتوارثة.

تطور الخط العربي عبر العصور الإسلامية

بدأ الخط العربي رحلته مع بداية الإسلام وتدوين القرآن الكريم، فشكّل وسيلة رئيسية لحفظ النصوص المقدسة ونقل العلوم. تميّزت بداياته بالبساطة، وكان الخط الكوفي من أوائل الأنواع المستخدمة، إذ اتسم بطابع هندسي صارم يتلاءم مع النحت على الحجر والنقش على الجدران. ومع الوقت، برزت الحاجة إلى خط أكثر سلاسة لاستخدامه في الكتابة اليومية، فظهر خط النسخ ليؤسس لمرحلة جديدة اتسمت بانسيابية الحروف وسهولة القراءة، ما جعله ملائمًا لنسخ المصاحف والكتب.

تابع الخط العربي تطوّره في العصور اللاحقة من خلال ظهور أنماط جديدة مثل الثلث والديواني والفارسي، وكل منها حمل سمات ثقافية تعكس البيئة التي نشأ فيها. في العصر العباسي، على سبيل المثال، برز الخط الثلث كأحد أكثر الخطوط أناقة وتعقيدًا، مما جعله مفضّلًا في تزيين المساجد والمخطوطات. أما الخط الديواني، فقد ارتبط بالإدارات السلطانية في الدولة العثمانية، بينما انتشر الخط المغربي في شمال أفريقيا، متميزًا بانحناءاته وأسلوبه المحلي. أتاح هذا التنوع تشكيل ثروة فنية متجددة تواكب التطورات الزمنية دون أن تفقد أصالتها.

ومع دخول الفن الإسلامي مرحلة الحداثة، ظهرت محاولات لإعادة إحياء الخط العربي بصيغ معاصرة من خلال دمجه بالفنون التشكيلية. ساعدت هذه الحركة في إخراج الخط من إطاره التقليدي ليصبح عنصرًا تعبيريًا مجردًا، يوظّف في اللوحات الفنية ويعبّر عن الذات والهوية. بذلك، استمر الخط العربي والزخرفة الإسلامية في أداء دورهما الجمالي والثقافي، وتحوّلا إلى لغة فنية بصرية متجددة قادرة على مواكبة العصر مع الاحتفاظ بجذورها التاريخية وروحها الروحية.

رمزية الزخارف في العمارة الإسلامية

حملت الزخارف الإسلامية في العمارة رموزًا عميقة تتجاوز الجانب البصري لتعبّر عن مفاهيم فلسفية وروحية ترتبط برؤية الإنسان للكون والخالق. اعتمدت هذه الزخارف على التكرار والدقة، مما وفّر شعورًا بالانضباط والتناغم، وأوحى بفكرة اللانهاية كدلالة على الأبدية والاتساع الكوني. لم تكن الأشكال الهندسية المتكررة مجرد زخرفة، بل حملت في تكرارها رمزية مرتبطة بالنظام الكوني الذي يعكس وحدة الخلق وترتيبه المتقن. هذا النمط الفني شكّل خلفية روحية تُمكّن المتلقي من التأمل واستشعار الارتباط بالعالم الأعلى.

ظهرت هذه الزخارف بوضوح في العناصر المعمارية مثل القباب، والمحاريب، والأعمدة، والنوافذ، حيث اندمجت مع الفضاء المحيط لتضفي عليه طابعًا مهيبًا ومتوازنًا. لم يكن الضوء المنبعث من نوافذ الزجاج المعشق أو المشربيات مجرد إنارة، بل تفاعلًا مع الزخرفة لإنتاج تجربة حسية بصرية وروحية متكاملة. انسابت الأشكال النباتية والتجريدية بسلاسة بين الخطوط المعمارية، وأدّت دورًا في توجيه النظر والاهتمام نحو المركز أو القِبلة، مما يعكس فهماً دقيقًا لتكامل الوظيفة الجمالية مع الروحية.

مع مرور الزمن، حافظت هذه الرمزية على حضورها في مختلف الفنون الإسلامية، وتكررت في المساجد والمدارس والقصور لتصبح جزءًا من الوعي البصري الجماعي. استمر استخدام الزخارف كوسيلة تعبير عن الهوية دون الحاجة إلى تصوير مباشر أو تماثيل، مما أضفى على الفن الإسلامي طابعًا فريدًا. ومع أن الأشكال قد تختلف من مكان إلى آخر، فإن الروح التي تحكم الزخرفة ظلت واحدة، تؤكد على الانسجام والتوازن، وتعكس كيف تجسدت المفاهيم الروحية والكونية في فن بصري راقٍ ومتجذر في الثقافة الإسلامية.

كيف ساهم الفن الإسلامي في التعبير عن الهوية الثقافية

ساهم الفن الإسلامي في بلورة الهوية الثقافية من خلال استخدامه رموزًا بصرية تعبّر عن القيم الروحية واللغوية المشتركة بين الشعوب الإسلامية. وظّف الفنانون الخط العربي والزخرفة الإسلامية في إنتاج أعمال فنية تتجاوز الزخرفة لتصل إلى التعبير عن الإيمان والانتماء. برز الخط العربي كوسيلة لعرض النصوص القرآنية والأحاديث الشريفة، مما جعل الفن يتّخذ طابعًا دينيًا وروحيًا يعمّق العلاقة بين الإنسان ومعتقده. في المقابل، ساعدت الزخرفة على توفير إطار بصري يعزز من حضور النص ويمنحه قوة جمالية إضافية، فيتداخل الجمال مع المعنى داخل السياق الفني الواحد.

عبّر هذا الفن عن الهوية الجماعية من خلال تكريس مفاهيم الوحدة في التنوع، حيث ظهرت نفس الأنماط الزخرفية والخطية في العمارة والفنون عبر مختلف الأقاليم الإسلامية. رغم اختلاف الثقافات المحلية، حافظ الفن الإسلامي على عناصره الأساسية، مما أسهم في بناء هوية ثقافية موحدة تتشارك فيها الشعوب الإسلامية من الأندلس إلى الهند. عززت هذه الهوية المشتركة التواصل والتقارب بين المجتمعات، وشكّلت مرآة تعكس فهمًا مشتركًا للجمال والقيم. بمرور الزمن، أصبح هذا الفن جزءًا من الحياة اليومية، يظهر في المساجد، والمنازل، والأثاث، مما جعله متجذرًا في الوعي الجمعي.

في العصر الحديث، وجد الفن الإسلامي طريقه إلى التعبير المعاصر دون أن يتخلى عن جذوره، إذ استخدم الفنانون الحروف والزخارف بأساليب جديدة تُحاكي الحداثة وتلائم الذوق الحالي. تحوّل الخط العربي والزخرفة الإسلامية إلى أدوات تعبّر عن الذات المعاصرة وتحافظ في الوقت نفسه على التواصل مع الماضي. بهذه الطريقة، استمر الفن الإسلامي في أداء دوره كمعبّر عن الهوية الثقافية، قادر على التكيّف مع المتغيرات دون التفريط في روحه، فظل عنصرًا أساسيًا في تشكيل ملامح الجمال الإسلامي المتكامل.

تناغم الجمال والفن في الخط العربي والزخرفة الإسلامية

يمتزج الخط العربي والزخرفة الإسلامية بطريقة تجعل من كل عمل فني تجربة بصرية وروحانية متكاملة، حيث تتجاوز الغاية الزخرفية حدود الزينة لتلامس عمق المعنى. يقوم الفنان المسلم باستخدام الحرف كوسيلة للتعبير الجمالي، فيدمج الحروف ضمن تكوينات زخرفية معقدة تتناغم مع محيطها الهندسي أو النباتي. يُستغل الحرف بوصفه عنصرًا بصريًا يحمل بعدًا روحانيًا إلى جانب قيمته اللغوية، فيُوظف في المساجد والقباب والمدارس بطريقة تعكس روحانية المكان وقدسيته. يُنظر إلى الحرف العربي ليس فقط كرمز لغوي بل كأداة تشكيلية تتيح للفنان أن يخلق توازنًا بصريًا وجماليًا داخليًا بين النص والزخرفة.

يبرز التماهي بين الحروف والزخارف في السياقات المعمارية والمخطوطات الفنية، حيث تُشكل الأحرف العربية امتدادات بصرية للزخرفة المحيطة بها. يُراعى في هذه العلاقة التوازن بين مقروئية النص وانسجامه مع المحيط الزخرفي، فيُدمج الخط بأناقة دون أن يطغى على التكوين العام. يتطلب هذا التناسق حسًا عاليًا بالتركيب، إذ تُوزع الحروف ضمن الفراغات المتاحة بطريقة مدروسة تحفظ الإيقاع البصري وتحقق السكينة الجمالية. لا تُعد الزخرفة خلفية صامتة، بل شريكة في بناء المعنى وتأكيد حضور النص المقدس أو الحكمة المجردة في الفضاء المعماري أو الفني.

يساهم تكامل الخط العربي والزخرفة الإسلامية في خلق شعور بالاتصال الروحي، إذ تُحوّل الأعمال الفنية إلى أدوات تأمل وتفكر في معاني الجمال الإلهي. تتعدى الزخرفة إطار الزينة السطحية، لتصبح تمثيلًا مرئيًا للاتساق والتناغم الموجود في الكون، بينما يُسهم الخط في بث رسالة معنوية تتناغم مع الشكل الفني. يُترجم هذا التداخل بين الشكل والمضمون إلى نوع من الحوار البصري الذي يقود المتأمل من مستوى الإدراك الجمالي إلى إدراك أعمق للحقيقة الروحية الكامنة في كل جزء من العمل. يُشكل هذا الأسلوب في الفن تعبيرًا عن رؤية جمالية موحدة لا تفصل بين الجمال والقداسة، بل تدمج بينهما في لغة فنية مميزة.

فلسفة الجمال في التكوينات الزخرفية والخطية

تنطلق فلسفة الجمال في التكوينات الزخرفية والخطية من رؤية تجمع بين المبدأ الروحي والنظام البصري، حيث يُسعى إلى إظهار الوحدة ضمن التنوع والتوازن داخل التكرار. لا يُفهم الجمال على أنه مجرد زخرفة، بل يُنظر إليه كمرآة تعكس النظام الكوني، فتتشكل الزخارف والخطوط بانسجام يدل على اتساق داخلي. يُراعى التناسب في الأشكال والمساحات، وتُبنى التكوينات بطريقة تتيح انسيابية الحركة داخل العمل الفني دون فقدان للتركيز أو التوازن. يُعد التكرار من أهم أدوات التعبير الجمالي، لأنه يرمز إلى اللانهائية وامتداد الزمن، ما يجعل من كل قطعة فنية بوابة تأمل في الأزلية.

يظهر هذا المنظور الجمالي بوضوح في الأعمال الخطية، حيث يتم التعامل مع الحروف لا كوسائل للتواصل فقط، بل كعناصر جمالية قائمة بذاتها. يُصمم الحرف بحيث يراعي التوازن بين الكتلة والفراغ، وبين الامتداد الرأسي والانحناء، ما يتيح له أن يندمج بسلاسة ضمن السياق الزخرفي دون أن يفقد دلالته. تُعامل الحروف وكأنها كائنات حية تتنفس ضمن شبكة بصرية دقيقة، مما يمنح العمل ديناميكية وإيقاعًا هادئًا في آن. تُبنى الخطوط ضمن مسارات دقيقة تتوزع بانسجام على السطح، وتُسند أحيانًا بالزخارف المحيطة بها فتتشكل بنية متكاملة تعكس الروح الإسلامية للجمال.

يتعزز البعد الجمالي في الزخرفة الإسلامية بفعل اعتمادها على مبادئ هندسية دقيقة تُعبر عن الكمال والتوازن، بينما يُضيف الخط عنصرًا روحيًا يُجسّد قدسية النصوص. يتعاون العنصران لإنتاج وحدة فنية متجانسة تجعل من كل عمل مساحة تأمل في المعنى والشكل. يُحقق هذا التداخل بين الخط والزخرفة تجربة بصرية فريدة تمنح المتلقي شعورًا بالطمأنينة والانسجام، وكأن الجمال نفسه انعكاس لنظام إلهي يتجلى في الفن. تُترجم فلسفة الجمال هنا إلى مبدأ يعيش داخل كل منحنى وخط، فيؤكد على أن الفن ليس منفصلًا عن الروح، بل هو امتداد لها في الصورة والشكل.

علاقة التناسق بين الحرف والزخرفة في الفنون الإسلامية

ترتبط الحروف والزخارف في الفنون الإسلامية بعلاقة تناغمية معقدة تُبنى على أساس التوازن البصري والوظيفي، حيث لا يُعد الحرف مجرد أداة للتواصل اللغوي، بل يتجاوز دوره ليكون جزءًا من النسيج الزخرفي العام. تُنظّم الحروف بطريقة تُراعي توزيع الكتل البصرية داخل العمل، وتُستخدم لتأطير الزخارف أو للاندماج معها ضمن نسق متكرر. يُراعى في ذلك أن لا تطغى الحروف على الزخارف أو العكس، بل يُبحث عن نقطة التقاء تجعل من كل عنصر داعمًا للآخر، فينتج عن هذا التفاعل تكوين متماسك متوازن يُجسد فلسفة التناسق في الفنون الإسلامية.

تتطلب هذه العلاقة فهمًا عميقًا لطبيعة كل عنصر، حيث يُنظر إلى الحرف من جهة باعتباره كائنًا مرنًا يمكن تطويعه هندسيًا، ويُنظر إلى الزخرفة من جهة أخرى كعنصر حي يمكن احتضانه للحرف دون تشويش. يُستثمر انحناء الحروف وامتداداتها لتكوين جسور مرئية بين عناصر الزخرفة، كما تُوجه حركة العين في التصميم عبر إيقاع معين يتحكم في ترتيب الحروف وتوزيعها. يُؤدي ذلك إلى تجربة بصرية يُحس فيها المتلقي بترابط العناصر وانسجامها، وكأن كل تفصيل صغير في العمل مُخطط له بدقة لخلق حالة من التوازن البصري.

ينعكس هذا التناسق على طريقة إدراك الفن الإسلامي، إذ يُرى العمل الفني كوحدة متكاملة لا يمكن فصل أجزائها عن بعضها البعض. لا تُقدّم الحروف منفصلة عن محيطها، ولا تُنظر الزخرفة كمجرد إطار، بل يُخلق من التداخل بينهما نظام بصري وروحي يُعبّر عن انسجام الكون وتوازن عناصره. تُبنى هذه الوحدة على إدراك داخلي لمفهوم الجمال الذي يجمع بين الشكل والمعنى، ويُجسّد تفاعلًا دائمًا بين المرئي والمحسوس. يُصبح الحرف رمزًا لا للنص فقط، بل للتناغم، وتُصبح الزخرفة مسارًا بصريًا يقود العين والقلب في آن معًا.

كيف يجسد الفن الإسلامي روح الإبداع دون صور أو تماثيل

ينفرد الفن الإسلامي بقدرته على التعبير عن الجمال والمعنى من دون اللجوء إلى الصور أو التماثيل، مستندًا في ذلك إلى فلسفة تقوم على التجريد والترميز البصري. لا يُستخدم الشكل البشري أو الحيواني كمحور للعمل الفني، بل يُستعاض عنه بأنماط هندسية ونباتية وخطية تعبّر عن مفاهيم روحية وعقلية بعمق بالغ. يُحوّل الفنان عناصر مجردة إلى مشاهد بصرية تنبض بالحياة، فيُخلق جمال لا يعتمد على التشخيص بل على التكرار والإيقاع والتوازن. تنبع هذه الروح من رغبة عميقة في تصوير الكمال دون تحديد مادي، مما يفتح المجال أمام الخيال والتأمل.

يُستخدم الخط العربي كأداة مركزية في تجسيد الإبداع، إذ يُمنح الحرف حرية شكلية تُمكنه من أن يتحول إلى عنصر زخرفي مستقل يحمل في ذاته دلالة جمالية وروحانية. يُصاغ الخط ضمن أنظمة متقنة من التكرار والتناسق، مما يجعله قادرًا على احتلال المساحات الكبيرة دون الحاجة إلى صور. يُمنح النص دورًا مزدوجًا بوصفه حاملًا للمعنى وموضوعًا جماليًا في الوقت نفسه، فتتحول آيات القرآن والأذكار إلى أعمال فنية تتجاوز مضمونها النصي لتلامس مستويات عليا من التجريد والتأمل البصري.

يُعبّر الفن الإسلامي بذلك عن روح الإبداع من خلال استكشاف إمكانيات الشكل المجرد، وتطويع الهندسة والفراغ والمساحة لتوليد معانٍ سامية دون الحاجة إلى التشبيه أو التمثيل. يُحقق هذا الفن تواصلًا بين المادة والروح، حيث تُصبح الزخرفة والخط امتدادًا للمطلق بدلًا من تمثيل للواقع. يُرسّخ غياب الصور الملموسة رغبة في تحرير المتلقي من التعلق بالمظاهر، فيدعوه إلى الغوص في المعاني العميقة الكامنة وراء الشكل. يُحافظ بذلك الفن الإسلامي على خصوصيته وفرادته، ويظل شاهدًا على قدرة التعبير اللامحدود دون تصوير مباشر أو محاكاة حسية.

أنواع الخطوط العربية المستخدمة في الفنون الإسلامية

شهدت الفنون الإسلامية عبر العصور تطورًا واضحًا في استخدام الخطوط العربية، حيث لم يُنظر إلى الخط كوسيلة للكتابة فحسب، بل كعنصر جمالي يعبر عن هوية حضارية وروحية. تميزت تلك الخطوط بتنوعها وأسلوبها الفني الذي انعكس في العمارة، والمخطوطات، والزينة البصرية، مما عزز من حضورها في مختلف أشكال التعبير الفني. ظهر التكامل جليًا بين الحرف والزخرفة، حيث لم تعد الكلمة منعزلة عن التكوين، بل أصبحت جزءًا منه، مما يعكس الفكرة المركزية في الخط العربي والزخرفة الإسلامية حيث يتكامل الفن مع الجمال.

ساهمت مجموعة من الخطوط الأساسية في تشكيل البنية الجمالية للفن الإسلامي، أبرزها الخط الكوفي، والثلث، والنسخ، والرقعة، والديواني، والتعليق (الفارسي). استخدم الخط الكوفي غالبًا في الزخارف المعمارية لنزوعه الهندسي، بينما تميز الثلث بالحيوية والتفصيل، مما جعله مناسبًا للزينة والكتابات الفخمة. أما النسخ فكان خطًا وظيفيًا جماليًا استخدم على نطاق واسع في نسخ المصاحف لما يتمتع به من وضوح. في المقابل، أظهر الخط الديواني طابعًا زخرفيًا أنيقًا، بينما تميز الرقعة بالبساطة والسرعة في الأداء.

أدى استخدام هذه الخطوط إلى إثراء الفن الإسلامي من حيث الشكل والمضمون، حيث أضاف كل خط طابعًا فنيًا مختلفًا يسهم في التوازن البصري للأعمال الزخرفية. لم يقتصر دور الخط على إبلاغ المعنى اللغوي، بل تجاوزه ليكون جزءًا من نسيج الزخرفة، في تفاعل حيّ بين الحرف والفضاء المحيط به. ومع هذا التفاعل، حافظ الفن الإسلامي على روحانيته وجماله، ليُظهر كيف يُمكن للكتابة أن تتحول إلى فن متكامل يعبر عن القيم الجمالية والثقافية التي يحملها الخط العربي والزخرفة الإسلامية.

خصائص الخط الكوفي في الزخارف المعمارية

برز الخط الكوفي منذ فجر الإسلام كأحد أهم الخطوط التي استُخدمت في الفنون المعمارية، نظرًا لبنيته الهندسية وقدرته على التكيف مع الأسطح المختلفة. اعتمد الفنانون على صلابته واستقامته ليحولوه إلى وحدة زخرفية مستقلة، تُنسج من خلالها آيات قرآنية أو عبارات تزيينية على جدران المساجد والقصور. فكانت الحروف تُشكل بطريقة توازن بين الوظيفة الجمالية والبصرية دون المساس بالمحتوى النصي، ما منح الكوفي مكانة مرموقة في تكوين الهوية البصرية للعمارة الإسلامية.

تجلت براعة الخط الكوفي في تنوع أنواعه، حيث ظهرت منه أشكال متعددة مثل الكوفي البسيط، والمورق، والمربع، والمضفور، وكل نوع منها امتاز بخاصية زخرفية فريدة. فمثلاً، أتاح الكوفي المربع إمكانية إدخاله في التصميمات الهندسية الدقيقة، بينما أضفى الكوفي المورق حيوية على النص من خلال امتدادات نباتية دقيقة. اعتمد الفنانون على التكرار والتناظر لخلق أنماط بصرية متناغمة، مما أضفى على المعمار الإسلامي هوية فنية قائمة على الحرف والزخرفة المتناغمة.

لم يكن الخط الكوفي مجرد خط كتابة، بل تحول إلى نمط زخرفي مستقل يشكل لغة تشكيلية بصرية. تفاعلت الحروف فيه مع الفضاء الزخرفي المحيط بها، وأصبحت جزءًا لا يتجزأ من العناصر الزخرفية الأخرى، كالفسيفساء، والجبس، والنقوش الحجرية. ومن خلال هذا التفاعل، تجسد مفهوم التكامل بين النص والزخرفة بطريقة استثنائية، مما جعل الخط الكوفي ركيزة أساسية من ركائز الخط العربي والزخرفة الإسلامية، ووسيلة لتأكيد الهوية الحضارية الإسلامية في الفراغ العمراني.

الخط الثلث والنسخ ودورهما في المخطوطات الدينية

ارتبط الخطان الثلث والنسخ ارتباطًا وثيقًا بالمخطوطات الدينية، حيث مثّلا خيارًا أساسيًا في تدوين النصوص المقدسة، لا سيما القرآن الكريم. اتجه الخطاطون إلى خط النسخ لما يتمتع به من وضوح وسلاسة، مما جعله مناسبًا لقراءة النصوص الطويلة دون عناء. بينما أُعطي خط الثلث مكانة أكثر رمزية وزخرفية، فاستخدم في العناوين والآيات البارزة والبسملات لما يتسم به من فخامة وبنية جمالية متقنة.

جاء خط النسخ ليؤدي وظيفة التوثيق والنقل، فاستُخدم في نسخ المصاحف والكتب العلمية، وتميز بتناسق الحروف واعتدالها، ما جعله الخط الأمثل لحفظ النصوص وتداولها. في المقابل، وفّر الثلث بعدًا فنيًا عاليًا لما يحمله من مرونة في التشكيل وقدرة على إنتاج تراكيب زخرفية مدهشة، فغالبًا ما زُينت به بداية السور أو حواشي المخطوطات بطريقة تُبرز جمالية النص وتجعله لوحة فنية متكاملة.

أوجد الخطاطون تفاعلاً بين الخطين داخل المخطوطات، حيث كُتب النص الأساسي بخط النسخ، فيما أُبرزت الآيات الهامة أو العناوين بخط الثلث لتوضيح التدرج في الأهمية والجمال البصري. ساعد هذا المزج في خلق توازن بصري بين البساطة والزخرفة، مما عزز من أثر المخطوطات الدينية بوصفها ليس فقط وسائل لنقل المعنى، بل أعمالًا فنية تعكس الروح الإسلامية. بذلك، أظهرت تلك المخطوطات كيف يشكل الخط العربي والزخرفة الإسلامية وحدة متناغمة تعكس عمق الفكرة وقدسية الكلمة.

استخدام الخط الديواني والرقعة في الزينة الكتابية

تألق الخط الديواني بخطوطه المنحنية وحركته الانسيابية، ما جعله خيارًا شائعًا في الزينة الكتابية والوثائق الرسمية، لاسيما خلال العهد العثماني. تميز بجماله الخاص الذي لا يطغى على المعنى، بل يضيف إليه بعدًا زخرفيًا يُضفي على النص قيمة فنية راقية. استخدم في كتابة المراسلات السلطانية والقصائد، لما يحمله من طابع أنيق يُناسب الأغراض الرسمية والفنية معًا.

في حين جاء خط الرقعة كخط وظيفي يُستخدم في الحياة اليومية، إلا أنه لم يخلُ من الجماليات التي أهلته للدخول إلى مجالات الزينة البصرية. بسطت حروفه وسرّعت كتابته، لكنه حافظ على انسجام بصري بين الكلمات، مما جعله مناسبًا لتوثيق النصوص بسرعة ودقة، دون أن يتعارض مع الوظيفة الجمالية. كما أُدمج في بعض الأحيان مع عناصر زخرفية بسيطة لإبراز الحروف ضمن فضاء زخرفي غير معقد.

اجتمع الخطان في بعض الأعمال الفنية التي تستهدف الموازنة بين الزخرفة والبساطة، فاستخدم الديواني لإضفاء لمسة فنية، في حين استُعين بالرقعة لتكثيف النص. تكونت من هذا الدمج لوحات زخرفية تعتمد على الحرف كعنصر أساسي في التصميم، دون أن تُفقد النص معناه أو تخرجه عن وظيفته الأصلية. وهكذا، مثّل هذا الاستخدام المزدوج مثالًا واضحًا على تلاحم الخط العربي والزخرفة الإسلامية في مجال الزينة الكتابية، حيث تنصهر الجمالية والبساطة في قالب فني متوازن.

كيف أسهمت الزخرفة الإسلامية في تطور العمارة العربية؟

ساهمت الزخرفة الإسلامية بشكل فعّال في تطور العمارة العربية، حيث لم تُستخدم فقط كوسيلة تجميلية، بل أصبحت أداة تعبيرية تحمل قيمًا فكرية ودينية وثقافية. جسّدت هذه الزخرفة روح الحضارة الإسلامية، وعبّرت عن وحدتها وتنوعها في الوقت نفسه، من خلال دمج العناصر الجمالية في المكونات المعمارية. شكّلت الأشكال الهندسية المتكررة والزخارف النباتية والخطوط العربية مزيجًا بصريًا يضفي على المباني طابعًا مميزًا، يعكس الانسجام بين البنية الوظيفية والبعد الروحي.

امتدت تأثيرات الزخرفة لتشمل التخطيط المعماري العام، حيث ساعدت في توجيه النظر داخل الفضاءات الدينية والمدنية بطريقة هادئة ومنظمة. ساهمت في توحيد العناصر المختلفة للمبنى تحت منظومة جمالية موحدة، تجعل من كل جزء فيه متصلاً بالآخر. تفاعلت مع الضوء والظل، مما أضفى على العمارة الإسلامية حيوية دائمة تتغير مع حركة الشمس، فتتحول الأسطح المزخرفة إلى مشاهد متجددة تعبّر عن التوازن والسكينة.

أثّرت الزخرفة أيضًا في تفاصيل البناء الدقيقة مثل الأقواس، والمآذن، والقباب، إذ لم تعد مجرد عناصر إنشائية، بل تحوّلت إلى شواهد جمالية تنطق بالهوية الإسلامية. عزّزت حضور الخط العربي والزخارف الهندسية والنباتية، فأصبحت الواجهة الخارجية للمبنى توازي في أهميتها الفضاء الداخلي. بذلك، تكاملت الوظيفة مع الجمال، وتحوّلت العمارة العربية إلى مظهر من مظاهر الإبداع، تجسّد فيه الخط العربي والزخرفة الإسلامية كقلب نابض للفن المعماري.

دور النقوش الخطية في تزيين المساجد والقصور

أدّت النقوش الخطية دورًا جوهريًا في تزيين المساجد والقصور، حيث لم تقتصر على كونها وسيلة لعرض النصوص، بل أصبحت عنصرًا زخرفيًا يُدمَج في الهيكل المعماري نفسه. وفّرت هذه النقوش تواصلًا بصريًا وروحيًا بين النصوص المقدسة والمكان الذي تؤديه فيه، سواء في الجدران أو المحاريب أو القباب. ساعدت في تحويل المساحات إلى بيئات غنية بالمعنى، تمزج بين جمال الخط وقوة الرسالة.

استخدم المعماريون الخط الكوفي والثُّلث والنَّسْتَعليق كوسائط زخرفية، فدمجوها بسلاسة داخل التكوينات المعمارية. ظهرت العبارات القرآنية على أطراف القباب، وجدران الصحن، ومدخل المساجد، مما أضفى إحساسًا بالعظمة والجلال. لم يكن الخط منفصلًا عن السياق، بل جاء منسجمًا مع الزخارف المحيطة به، في تناغم بين الشكل والمضمون. هذا الانسجام جعل من النقوش الخطية أحد العناصر الأساسية التي تحدد هوية العمارة الإسلامية.

من خلال تطورها عبر العصور، اكتسبت النقوش الخطية دورًا وظيفيًا آخر، حيث ساعدت في تنظيم الفضاء وقيادته بصريًا. استخدمت كأشرطة تحدد الانتقالات بين المستويات المعمارية، وكإطارات تؤطر النوافذ والمداخل. بهذا التكامل، تجلّى حضور الخط العربي والزخرفة الإسلامية كركيزة فنية ومعمارية، تجمع بين الرسالة الروحية والوظيفة الجمالية، فتمنح المباني الإسلامية طابعها الفريد.

المواد والألوان المستخدمة في الزخارف الإسلامية

اعتمدت الزخرفة الإسلامية على مواد متنوّعة أتاحت إمكانيات جمالية هائلة، تتفاعل مع الضوء وتمنح الفضاء حيوية بصرية مستمرة. جاء استخدام الجص المنقوش، والحجر المشكّل، والخشب المحفور، والموزاييك، والزليج، كوسائل أساسية في تشكيل الأسطح. سمحت هذه المواد بإنتاج تفاصيل دقيقة تعكس حسًا فنيًا عاليًا، ووفّرت إمكانية التعبير المتكرّر عن الزخارف النباتية والهندسية بطريقة لا تؤثر على صلابة البنية المعمارية.

فيما يخص الألوان، فقد اختيرت بعناية لتأدية دور رمزي ووظيفي في آنٍ معًا. تكررت درجات الأزرق والأخضر والذهبي، مما منح الفضاءات طابعًا روحانيًا وثقافيًا متأصّلًا. وفّرت هذه الألوان توازنًا بصريًا عند استخدامها في خلفيات الحوائط، القباب، والمآذن. استُخدمت الألوان الغامقة لخلق عمق بصري، بينما ساعدت الألوان الفاتحة على تعزيز الإضاءة الداخلية في المساجد والقصور، فشكّلت مع الزخرفة نظامًا بصريًا متكاملًا.

عزّزت العلاقة بين المواد والألوان من قدرة الزخرفة الإسلامية على التعبير عن الهوية الفنية للمكان. عندما تتفاعل المواد المختارة مع اللون، تُبرز عناصر الزخرفة تفاصيلها الدقيقة وتمنحها حيوية. تكرّر هذا التفاعل في العمارة الإسلامية في مختلف البيئات الجغرافية، مما أتاح التنوع مع الحفاظ على وحدة الطابع. من خلال هذا الترابط، تجسّد الخط العربي والزخرفة الإسلامية كوسيلة فنية تحمل في طيّاتها رسائل رمزية وعاطفية وجمالية.

أمثلة معمارية تبرز التكامل بين الفن والوظيفة

تُظهر العديد من المباني الإسلامية التاريخية كيف أن الفن لم يكن منفصلًا عن الوظيفة، بل كان عنصرًا مكملًا لها. في قصر الحمراء بالأندلس، يتجسد هذا التكامُل من خلال الزخارف الجدارية التي تتوزع بدقة على الأسطح، فتدمج الخط العربي مع الزخارف النباتية. يخلق هذا الدمج مظهرًا بصريًا غنيًا لا يُفقد المبنى وظيفته، بل يعزّز الإحساس بالمكان ويمنحه بعدًا روحانيًا وخصوصية معمارية.

داخل المساجد الكبرى، مثل مسجد السلطان حسن في القاهرة، تبدو المقرنصات والزخارف الحجرية متكاملة مع العناصر الهيكلية. تساهم في الانتقال السلس بين العناصر الرأسية والأفقية، وتخلق إحساسًا بالاتساع والارتفاع. يتفاعل الخط العربي مع الفراغ الداخلي، فيوجّه العين إلى المحراب أو القبة، دون أن يعطّل التناسق المعماري. بذلك، يصبح العنصر الزخرفي أداة بصرية تنظم الفضاء وتضفي عليه هوية جمالية خاصة.

في عناصر أخرى مثل المشربيات والنوافذ المنقوشة، يظهر مدى انخراط الزخرفة في تحقيق أهداف عملية، مثل تنظيم الضوء والهواء. تمنح هذه العناصر الحماية من أشعة الشمس مع الحفاظ على الخصوصية، وفي الوقت نفسه تُزيّن الواجهات بنقوش هندسية دقيقة. يتجلى في هذه التفاصيل تلازم الفن والوظيفة، حيث يتحول الشكل الجمالي إلى عنصر فاعل في تحقيق راحة المستخدم. ضمن هذا السياق، يظل الخط العربي والزخرفة الإسلامية حاضرين كمحورين أساسيين يوجّهان العمارة نحو توازن بين الجمال والعمل.

العلاقة بين الروحانية والجمال في الفنون الإسلامية

تتجلى العلاقة بين الروحانية والجمال في الفنون الإسلامية باعتبارها وحدة متكاملة تعكس البعد الإلهي في تفاصيل العمل الفني. يُنظر إلى الجمال في هذا السياق ليس على أنه مجرد عنصر زخرفي، بل كوسيلة للتعبير عن القيم الروحية والتجربة الدينية العميقة. تنبع هذه الرؤية من مبدأ أساسي في التصور الإسلامي مفاده أن الله جميل ويحب الجمال، مما يجعل من الفن وسيلة للتقرب إلى الخالق عبر إظهار النظام والتناغم في الخلق.

تعمل العناصر الفنية كالزخارف الهندسية والنباتية على تجسيد مفاهيم روحانية عبر استخدام الإيقاع البصري والتكرار والتناظر. تعكس هذه التقنيات الإبداعية الإحساس باللانهاية والوحدة، وهو ما يُعتبر رمزيًا للحضور الإلهي اللامحدود. كما تسمح هذه الأنماط بخلق فضاءات صوفية في المساجد والمدارس والمصاحف، تُشعر المتلقي بالسكينة والتأمل الداخلي بعيدًا عن العالم المادي. يسهم هذا التوظيف الجمالي في الارتقاء بالحواس نحو التجربة الروحية.

يندمج الخط العربي والزخرفة الإسلامية في هذا الإطار ليُنتجا شكلاً فنيًا متكاملًا يعبّر عن العمق الروحي والمعنى الجمالي في آنٍ واحد. يتحول العمل الفني إلى مجال تأملي يربط بين الكلمة المقدسة والشكل البصري، فتتجلى الرسالة الروحية في كل تفصيلة زخرفية. بذلك لا تكون الفنون الإسلامية مجرد جماليات بصرية بل فضاءات رمزية تعزز الوعي بالبعد الإلهي وتُرسّخ حضور الروح في كل تجلٍ فني.

الخط العربي كوسيلة للتعبير الروحي والديني

يشكّل الخط العربي في الفنون الإسلامية أداة أساسية للتعبير عن البعد الروحي والديني، إذ يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتجسيد النصوص المقدسة بصريًا، وخاصة القرآن الكريم. يحمل الخط العربي طابعًا جماليًا خاصًا يميّزه عن غيره من الخطوط، وذلك بفضل قابليته العالية للتشكيل والتنويع دون فقدان لمعناه اللغوي أو رسالته الدينية. يسمح هذا التميز بتجسيد الكلمات الإلهية في أعمال فنية ذات دلالة عميقة ومؤثرة.

يتحوّل الخط إلى عنصر بصري يعبّر عن الإيقاع الروحي والهدوء الداخلي، إذ تُنتج أنماط مثل الكوفي والثلث تأثيرات جمالية ترتبط بجو السكينة والخشوع. يساعد هذا الاستخدام الموجّه للخط في توليد انسجام بين الكلمة والمعنى والهيئة البصرية، مما يتيح للمتلقي تجربة حسية وروحية متكاملة. كما يُوظّف الخط في العمارة والزخرفة ليكوّن جسورًا بين النص المقدس والمحيط الجمالي.

يُعدّ الجمع بين الخط العربي والزخرفة الإسلامية نموذجًا للفن الذي يجسّد التوحيد بين الشكل والمضمون. تعزز هذه الثنائية من قوة التعبير الديني، حيث يكتسب الخط معنى مضاعفًا عند إحاطته بزخارف هندسية أو نباتية. بهذا الشكل يُساهم الفن الإسلامي في تقديم الكلمة المقدسة ضمن سياق بصري يزيد من تأثيرها الروحي ويُرسّخ حضورها في وجدان المتلقي.

أثر الآيات القرآنية في تشكيل اللوحات الزخرفية

تلعب الآيات القرآنية دورًا محوريًا في تشكيل اللوحات الزخرفية في الفن الإسلامي، إذ يتم توظيفها ضمن تركيبات فنية دقيقة تجمع بين قدسية النص وروعة التصميم. تُختار الآيات بعناية وفق مضمونها الروحي ومدى ملاءمتها للسياق المعماري أو الفني، فغالبًا ما تُستخدم آيات التسبيح والتوحيد والدعاء لإضفاء بُعد ديني عميق على العمل الفني. يتحول النص القرآني في هذه الحالة إلى مركز بصري وروحي للعمل الزخرفي.

يتداخل النص مع الزخارف بطريقة تدمج بين الشكل والمضمون، حيث تُحاط الآيات بأطر هندسية معقدة أو بنقوش نباتية تمتد بتناسق حول الحروف. يُراعى في هذا التكوين تحقيق توازن بين وضوح النص وجمال الإطار المحيط به، مما يُحدث تناغمًا بصريًا يعزز الرسالة الدينية. كما تُستخدم أنماط خطية محددة تتناسب مع الطابع التعبدي للعمل، مما يضفي عليه وقارًا وسكينة.

يعكس هذا التوظيف للآيات في الزخرفة قدرة الفن الإسلامي على تحويل النصوص الدينية إلى تجارب بصرية وروحية مؤثرة. يتجلّى ذلك من خلال التفاعل بين الخط والزخرفة، حيث يُسهم الخط العربي والزخرفة الإسلامية في إظهار قدسية الكلمة ضمن فضاء جمالي معبّر. هكذا يتحول العمل الفني إلى وسيلة للتفكر والتأمل في معاني النصوص، وليس مجرد زخرفة سطحية.

كيف يعكس الفن الإسلامي مفهوم الجمال الإلهي

يعكس الفن الإسلامي مفهوم الجمال الإلهي من خلال استخدامه لعناصر تعبر عن صفات الكمال والتنظيم والتناسق التي تنسب إلى الخالق. يرتكز هذا التعبير الجمالي على مبادئ مستمدة من العقيدة الإسلامية التي ترى في الكون نظامًا متقنًا يعكس وجود الله ووحدانيته. يُترجم هذا المفهوم في الفنون من خلال الأنماط الهندسية المتكررة والتناظرات الدقيقة التي تعكس الاتساق واللامحدودية.

يُسهم استخدام الزخارف الهندسية والنباتية في تمثيل الجمال كقيمة إلهية، حيث لا يتم التركيز على التمثيل الواقعي بل يُستعاض عنه بالتجريد والتنظيم البصري. يتيح هذا النهج التعبيري للمشاهد الانخراط في تجربة روحية تقوم على التأمل، إذ يستشعر من خلالها النظام الكوني والانسجام الذي يعكس الصفات الإلهية. كما تُستخدم الألوان والإضاءة لتوليد طابع روحي يضيف على العمل بعدًا معنويًا يتجاوز الشكل الظاهري.

يتجلّى هذا المفهوم في تداخل “الخط العربي والزخرفة الإسلامية”، حيث يُجسَّد الجمال الإلهي في تفاعل الكلمة المقدسة مع التكوين الزخرفي المتقن. يتعدى الفن هنا كونه وسيلة بصرية ليصبح تجربة روحية تعكس صفات الله من خلال تناغم الشكل والمعنى. هكذا يتحول الفن الإسلامي إلى خطاب بصري يحمل في طياته دعوة للتأمل في الجمال الإلهي، ويُرسّخ البعد الروحي كأحد ركائز التعبير الفني.

المدارس الفنية في الخط العربي والزخرفة عبر التاريخ

شكّلت المدارس الفنية في الخط العربي والزخرفة الإسلامية مظاهر بارزة لتطور الفن الإسلامي عبر العصور، إذ اندمجت الجمالية البصرية مع البعد الديني والثقافي في إنتاج فني فريد. نشأت هذه المدارس في سياقات حضارية متعددة امتدت من المشرق إلى المغرب، حيث ساهمت التنوعات الجغرافية واللغوية في تشكيل أنماط زخرفية وخطية متباينة لكنها موحدة في جوهرها. تأثرت المدارس الأولى بالتقاليد البيزنطية والساسانية، لكنها سرعان ما طورت طابعًا خاصًا بها ينسجم مع تعاليم الإسلام، فاعتمدت على التجريد الهندسي والتكرار البصري، وابتعدت عن التصوير المباشر للكائنات الحية، لتُضفي على الفن قدسية وروحانية تعكس القيم الإسلامية.

تزامن تطور الخط العربي مع نضج فن الزخرفة، حيث لم يكن الخط مجرد أداة لنقل المعنى، بل أصبح عنصرًا بصريًا يشارك في بناء العمل الفني. أدى هذا التداخل إلى نشوء مدارس تجمع بين الدقة في الخط والابتكار في الزخرفة، كما اتخذ الخط دورًا تزيينيًا ضمن الفضاء المعماري، فبرز على جدران المساجد والقباب والمآذن، وكذلك داخل المخطوطات والمصاحف المزخرفة. ساعد هذا التكامل في إثراء مفردات الفن الإسلامي، فظهرت تصاميم تتناغم فيها الحروف مع الزخارف النباتية والهندسية، ضمن إطار جمالي يوازن بين النصوص والفراغات، بين الرمزية والبساطة، وبين القواعد والابتكار.

واصلت هذه المدارس تطورها عبر العصور، فظهرت مدارس إقليمية مثل المدرسة المغربية والأندلسية والفارسية والتركية، وكل واحدة منها قدّمت مساهمات فنية مميزة. ركزت بعض المدارس على التكوينات الهندسية، في حين تميزت أخرى باستخدام الألوان أو التفاصيل الدقيقة في الزخارف النباتية. رغم هذا التعدد، ظل الهدف المشترك هو تحقيق التناغم بين النص والشكل، بين المعنى والمظهر. بهذا، مثّلت هذه المدارس نموذجًا فنيًا فريدًا يُجسد كيف يتكامل الفن مع الجمال في منظومة الخط العربي والزخرفة الإسلامية، ضمن وحدة بصرية وروحية تتجاوز الزمان والمكان.

المدرسة الأموية والعباسية في تطور الزخارف

شهد العصر الأموي البداية الحقيقية لتشكيل الهوية الزخرفية الإسلامية، حيث استخدم الفنانون عناصر زخرفية متنوعة للتعبير عن جماليات العمارة الإسلامية الناشئة. ظهرت هذه الزخارف في المساجد الكبرى مثل قبة الصخرة والجامع الأموي، حيث استُخدم الفسيفساء لتزيين الجدران برسوم نباتية وهندسية متداخلة تعكس الدقة والتناظر. كما أُدخل الخط الكوفي كعنصر زخرفي، ما أضفى على العمارة بعدًا رمزيًا وروحيًا، وساهم في ترسيخ مبدأ تداخل النص مع الشكل في التكوين الفني الإسلامي. سمح هذا التأسيس بإيجاد نمط زخرفي يجمع بين البساطة والثراء، حيث تبنّى الفن الأموي مفاهيم جمالية جديدة تُظهر بداية تمايز الفن الإسلامي عن غيره من الفنون السابقة.

واصلت المدرسة العباسية ما بدأه الأمويون، لكنها طوّرت الزخرفة إلى مستويات أكثر تعقيدًا وتخصصًا. انفتحت الدولة العباسية على التأثيرات الفارسية والهندية والصينية، مما انعكس في تعدد الأنماط والأساليب الزخرفية. شهد هذا العصر نشوء فن المنمنمات وتوسع استخدام الخطوط مثل الثلث والنسخ، التي لم تقتصر على النصوص بل أصبحت جزءًا من الزخرفة نفسها. كما طُوّرت قواعد الخط العربي على يد كبار الخطاطين، فأسهم ذلك في رفع قيمة الخط كفن قائم بذاته، متداخل مع باقي عناصر التصميم الفني. ساهمت هذه التحولات في تعميق البعد الجمالي للزخارف، لتتحول المساحات الزخرفية إلى ساحات للتعبير عن الهوية الإسلامية.

انعكس هذا التطور في الزخرفة العباسية على العمارة والكتب والمصاحف والمقتنيات الفنية، حيث استخدمت الزخارف لتجميل كل جوانب الحياة الثقافية والدينية. حافظت المدرسة العباسية على التوازن بين التنوع الشكلي والانضباط الجمالي، ما جعلها مرجعًا لفترات لاحقة. بفضل هذا الإرث، استمرت الزخرفة الإسلامية في التطور، فغدت المدرسة العباسية ركيزة أساسية في تاريخ الخط العربي والزخرفة الإسلامية، وأسهمت في تشكيل النموذج الفني الذي ظل يتكرر ويتجدّد في حضارات لاحقة.

الإبداع الفني في العصور الأندلسية والعثمانية

برزت الأندلس كواحدة من أعظم البيئات الفنية في العالم الإسلامي، حيث تميزت بأسلوب فني مميز في الخط والزخرفة. اعتمد الفن الأندلسي على الجمع بين الأشكال الهندسية والزخارف النباتية المعقدة، مع استخدام واسع للخط الكوفي المزخرف. زيّنت هذه العناصر المعمارية القصور والمساجد والحدائق، كما يتجلى في قصر الحمراء الذي يُعد تحفة فنية تجمع بين التكرار والتناظر وتعدد المستويات الزخرفية. كما استخدمت الزخارف الجصية والخشبية لتزيين الأسقف والجدران، مما أضفى بعدًا بصريًا متنوعًا وغنيًا داخل العمارة الأندلسية.

أنتج العصر العثماني نمطًا فنيًا متفردًا، حيث دمج الفنانون العثمانيون الزخرفة النباتية الدقيقة مع الخط العربي بأسلوب راقٍ وأنيق. برز فن القاشاني في تزيين المساجد بالبلاط المزجج ذي الألوان الزرقاء والفيروزية، فيما استُخدمت خطوط الثلث والديواني لتزيين المآذن والقباب والمداخل. حافظ الفن العثماني على الخصائص الجمالية للفن الإسلامي لكنه أضاف إليها لمسة عثمانية خاصة تتسم بالتناسق بين الخط والزخرفة وتداخلها في بنية العمارة. كما امتد الإبداع العثماني إلى التحف والمخطوطات والسجاد، ما وسّع نطاق الفن الإسلامي إلى مجالات الحياة اليومية.

امتاز كل من الفن الأندلسي والعثماني بقدرة عالية على الابتكار ضمن إطار منضبط من القواعد الفنية والجمالية. رغم التباعد الجغرافي والزمني بين الحضارتين، فقد التقتا في حرصهما على استخدام الخط العربي كعنصر أساسي في الزخرفة، مما عزز من تكامل المعنى مع الجمال. شكل هذا التكامل نموذجًا راقيًا في الخط العربي والزخرفة الإسلامية، حيث تُرجم الإبداع الفني إلى لغة بصرية تنطق بالروح الإسلامية وتعكس التنوع الحضاري داخل إطار واحد جامع.

تأثير المدارس الفارسية والمغولية على الزخارف الإسلامية

أثرت المدارس الفارسية في تكوين فن الزخرفة الإسلامية بشكل عميق، حيث نشأت فيها أنماط زخرفية تتميز بالدقة والترف البصري. استخدمت المدرسة الفارسية الزخارف النباتية والحيوانية والمنمنمات بشكل متقن، كما برزت الألوان الزاهية مثل الأزرق الفيروزي والذهبي ضمن لوحات زخرفية مذهلة. تميزت العمارة الفارسية باستخدام القباب المزينة والزخارف الدقيقة التي تُغطى بها الأسطح الداخلية والخارجية، ما أضفى طابعًا ساحرًا وفريدًا على المباني. لم تقتصر هذه التأثيرات على الزخرفة المعمارية، بل امتدت إلى المخطوطات والسجاد والخزف.

أدخلت المدرسة المغولية تأثيرات جديدة على الفن الإسلامي، خصوصًا بعد دخول المغول إلى العالم الإسلامي واحتكاكهم بالثقافات الصينية والفارسية. انعكس هذا في استخدام عناصر زخرفية مثل زخارف السحب والتنانين والنقوش الدقيقة التي تُحاكي الزخارف الشرقية. اعتمد الفن المغولي على دمج هذه التأثيرات مع الخط العربي والزخارف الإسلامية، فنتجت أنماط زخرفية جديدة جمعت بين الواقعية في التصوير والدقة في الهندسة الزخرفية. تميزت منمنمات هذه الفترة بتقنيات تلوين معقدة وتفاصيل غنية، ما جعلها من أكثر الفنون الإسلامية تعبيرًا عن التعدد الثقافي.

ساهم امتزاج المدرستين الفارسية والمغولية في توسيع نطاق التعبير الزخرفي الإسلامي، وخلق طابع زخرفي عالمي له جذور إسلامية محلية وتأثيرات عالمية. انعكست هذه التفاعلات في الزخارف المعمارية والمخطوطات والفنون التطبيقية، ما جعل هذه المدارس تُساهم بشكل بارز في إغناء التراث البصري الإسلامي. بهذا، انفتح الخط العربي والزخرفة الإسلامية على آفاق جديدة من الجمال، حيث التقت التقاليد مع التجديد لتشكيل لغة فنية تُجسد التكامل بين الفن والجمال عبر العصور.

كيف ساهمت التقنيات الحديثة في إحياء الخط العربي والزخرفة الإسلامية؟

شهدت العقود الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في توظيف التقنيات الحديثة لإحياء التراث الفني العربي، وخاصة فن الخط العربي والزخرفة الإسلامية، وذلك نتيجة للتطور السريع في مجالات التصميم الرقمي وتكنولوجيا العرض. مكّن هذا التحول العديد من الفنانين والمصممين من نقل أعمالهم التقليدية إلى منصات رقمية، مما أتاح فرصًا جديدة للحفاظ على هذا التراث وإعادة تقديمه بصور تفاعلية ومعاصرة. ساعدت الأدوات الرقمية في استعادة تفاصيل دقيقة من المخطوطات القديمة والزخارف الجدارية، ما ساهم في إبراز جماليات الأعمال الفنية أمام جمهور أوسع، بطريقة لم تكن ممكنة في السابق.

أتاح هذا التقدم الرقمي إنتاج تصاميم قابلة للتعديل والتطوير المستمر، الأمر الذي ساعد الخطاطين على إعادة صياغة الحروف والزخارف بمرونة أكبر. ساعد ذلك في تطوير أنماط جديدة من الخط العربي، ودمجها مع تقنيات العرض الحديثة في مجالات متعددة مثل الإعلانات والهوية البصرية والتصميم العمراني. ساعدت تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد والواقع المعزز على تقديم نماذج مجسمة للزخارف والخطوط، مما أضفى بعدًا جديدًا على التجربة البصرية والتفاعلية للجمهور. كما دعمت البرمجيات الحديثة إمكانية التكرار الهندسي للزخارف، ما سمح بإنتاج أنماط زخرفية معقدة بدقة متناهية.

في الوقت ذاته، ساعدت المنصات التعليمية الرقمية على إيصال هذه الفنون إلى شرائح واسعة من المتعلمين حول العالم، ما أسهم في نشر الوعي بقيمتها الفنية والثقافية. توفرت تدريجياً أدوات تفاعلية تسمح للمستخدمين بمحاكاة تقنيات الخط والزخرفة، مما يعزز من استمرارية هذا الفن وتداوله بين الأجيال الجديدة. بهذه الطريقة، ساعدت التقنيات الحديثة في إبراز الجوانب الجمالية للخط العربي والزخرفة الإسلامية، وربطها بالسياقات المعاصرة دون أن تفقد أصالتها.

استخدام الحاسوب في تصميم الخطوط العربية الحديثة

أدى استخدام الحاسوب إلى إحداث نقلة نوعية في تصميم الخطوط العربية، حيث ساهم في تمكين المصممين من تجاوز القيود اليدوية التقليدية، والولوج إلى إمكانيات واسعة في التشكيل والتجريب. مكّنت البرامج المتخصصة في التصميم الطباعي من إنتاج خطوط عربية تراعي الخصوصيات الجمالية للحروف، وفي الوقت ذاته تتيح ضبط المسافات والانسيابية بشكل دقيق. ساعد ذلك على خلق بيئة إبداعية مرنة تسمح بإعادة ابتكار الحروف العربية بأشكال متعددة، مع المحافظة على روحها الفنية الأصيلة.

في السياق ذاته، دعمت أدوات التصميم الرقمي الدمج بين الخط والزخرفة ضمن قالب موحد، ما عزز من التكامل البصري بين العنصرين في الإنتاجات الحديثة. استفاد المصمم من الحاسوب في إدخال تأثيرات لونية، وتعديلات على سماكة الحروف، وميلها، واستجابتها لتغير الحجم، دون أن يؤثر ذلك على اتساق الشكل العام للخط. ساعد هذا التطوير في ملاءمة الخطوط العربية لمتطلبات الاستخدام في وسائط متعددة مثل التطبيقات، والمواقع الإلكترونية، والعلامات التجارية.

علاوة على ذلك، مكنت بيئات العمل الرقمية من توثيق الخطوط وحفظها ضمن مكتبات إلكترونية يسهل مشاركتها وتطويرها. ساعد هذا التوثيق على بناء مرجعيات رقمية لمدارس الخط المختلفة، مما يدعم جهود الحفاظ على تنوع الخط العربي وإتاحة مصادره للمستخدمين حول العالم. هكذا، أسهم الحاسوب في تطوير أدوات تعزز من استمرارية الخط العربي والزخرفة الإسلامية، من خلال المزج بين المهارة الفنية التقليدية والإمكانات التقنية المعاصرة.

دور الذكاء الاصطناعي في الحفاظ على التراث الفني الإسلامي

استطاع الذكاء الاصطناعي أن يقدّم مساهمات مهمة في مجال حفظ التراث الفني الإسلامي، حيث اعتمدت المؤسسات على خوارزميات التعلم الآلي لتحليل الأنماط الفنية الدقيقة للخطوط والزخارف. ساعدت هذه التحليلات على فهم العلاقات البصرية المتكررة داخل الأعمال الفنية، واستخلاص قواعد يمكن استخدامها في توليد أنماط جديدة مستوحاة من التراث. ساعد الذكاء الاصطناعي في تسهيل عمليات أرشفة وتصنيف الأعمال الفنية القديمة، مما وفّر قاعدة بيانات متطورة للباحثين والمهتمين.

في ضوء هذا التقدم، أصبح بالإمكان استخدام الذكاء الاصطناعي في ترميم الأجزاء التالفة من المخطوطات والزخارف، عبر تقنيات التنبؤ بالأنماط المفقودة. ساعد ذلك في استعادة الصورة الكاملة للأعمال الفنية، دون المساس بأصالتها، مما يعزز من قيمتها التاريخية والجمالية. ساهمت هذه التطبيقات في إضفاء بعد جديد على عملية حفظ التراث، حيث لم تقتصر على النسخ والتوثيق، بل امتدت إلى إعادة الإحياء والتجديد بأساليب علمية دقيقة.

بالإضافة إلى ذلك، ساعدت واجهات التفاعل المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في جعل تجربة الفن الإسلامي أكثر انفتاحًا وشمولًا، من خلال أدوات تفاعلية تسمح بإنشاء تصميمات مستوحاة من الخط والزخرفة مباشرة من قبل المستخدمين. ساعد هذا الانفتاح على مشاركة أوسع في إنتاج الفنون الإسلامية المعاصرة، وربطها بوسائط حديثة دون أن تفقد جذورها. بالتالي، شكّل الذكاء الاصطناعي جسرًا يربط الماضي بالحاضر، ويدفع بفن الخط العربي والزخرفة الإسلامية نحو آفاق إبداعية جديدة.

المبادرات الرقمية لإحياء الخط العربي والزخرفة التراثية

شهدت السنوات الأخيرة تزايدًا في إطلاق مبادرات رقمية تهدف إلى حفظ وإحياء فنون الخط العربي والزخرفة الإسلامية، حيث عملت هذه المبادرات على توثيق وتحديث التراث الفني من خلال منصات إلكترونية متخصصة. ساعد هذا التوجه على جمع المواد الخطية والزخرفية من مصادر متفرقة، وتقديمها ضمن بيئة رقمية متكاملة تتيح سهولة الوصول والدراسة. مهد ذلك الطريق لإطلاق برامج تدريبية إلكترونية تهدف إلى تعليم مبادئ الخط والزخرفة عبر الإنترنت، مما ساعد في جذب جمهور جديد إلى هذا الفن العريق.

علاوة على ذلك، ساهمت المبادرات الرقمية في تقديم مسابقات ومعارض إلكترونية تعرض أعمال الخطاطين والمصممين حول العالم، مما وفّر منصة للتفاعل الثقافي وتبادل الخبرات. دعمت هذه المبادرات أيضًا إنشاء خطوط رقمية جديدة مستندة إلى الخطوط التقليدية، لتُستخدم في الاستخدامات المعاصرة كالمواقع الإلكترونية والوثائق الرسمية، الأمر الذي ساعد في تعزيز حضور الخط العربي والزخرفة الإسلامية في الفضاء البصري اليومي.

في الوقت ذاته، سعت بعض هذه المبادرات إلى تطوير أدوات وتقنيات مفتوحة المصدر تتيح للمصممين تطوير أعمالهم الخاصة، مع المحافظة على روح الزخرفة والخط التقليدي. ساعد هذا الانفتاح في بناء مجتمع رقمي مهتم بالفنون الإسلامية، يعمل على دعمها وتوسيع نطاق انتشارها. بهذه الجهود، أسهمت المبادرات الرقمية في ضمان استمرارية الخط العربي والزخرفة الإسلامية، ودمجهما في السياقات المعاصرة بشكل يحفظ أصالتهما ويبرز قيمتهما الجمالية.

مستقبل الخط العربي والزخرفة الإسلامية في الفن المعاصر

يشهد الخط العربي والزخرفة الإسلامية تطورًا مستمرًا في ظل التغيرات التي يشهدها المشهد الفني المعاصر، حيث بدأت هذه الفنون تجد لنفسها مساحات جديدة داخل التجارب الفنية التي تعتمد على الدمج بين التقليد والحداثة. يتجه الفنانون إلى إعادة تقديم الحروف والزخارف من خلال مزجها مع تقنيات الرسم المعاصر والتجريد، مما يمنح هذه العناصر التراثية بعدًا بصريًا جديدًا. لا يُنظر إلى الحرف كوسيلة للكتابة فحسب، بل يُعاد تشكيله كعنصر تصميمي يحمل قيمة جمالية مستقلة تتفاعل مع محيطها البصري.

يتنامى استخدام الوسائط الرقمية في التعبير عن الخط العربي والزخرفة الإسلامية، حيث تُستخدم أدوات مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد، والبرمجيات الرسومية، والتقنيات التفاعلية لإعادة صياغة الخط والزخرفة في أشكال أكثر ديناميكية وحداثة. تتوسع هذه الفنون لتشمل المجسمات، والعروض التفاعلية، وتركيبات الضوء، لتصبح جزءًا من الفضاء العام والمعارض والمهرجانات الفنية. يتيح هذا التوسع ظهور أعمال فنية تتحرك بين اللغة والضوء والحركة، مما يفتح آفاقًا جديدة أمام فنان الخط والمصمم المعماري على حد سواء.

في ظل هذا التحول، يبدو أن مستقبل الخط العربي والزخرفة الإسلامية يتجه نحو التكامل بين الأصالة والبصريات الجديدة، حيث لا تُمحى الجذور الثقافية بل يُعاد صياغتها في سياق معاصر. تتحول الحروف والزخارف إلى مكونات فعالة في تشكيل الهوية البصرية في العالم الإسلامي وخارجه، مما يضمن لها حضورًا مستدامًا في ساحة الفن العالمي. يعكس هذا التوجه قدرة هذه الفنون على التجدد والبقاء، وتحقيق توازن دقيق بين الوفاء للماضي والانفتاح على المستقبل.

دمج الزخرفة الإسلامية في التصميم الداخلي والديكور الحديث

يرتكز دمج الزخرفة الإسلامية في التصميم الداخلي الحديث على رغبة المصممين في إحياء القيم الجمالية التراثية داخل المساحات المعاصرة. يحرص المصممون على توظيف الأنماط الزخرفية المستوحاة من الزخرفة الإسلامية في عناصر معمارية مثل الأسقف، الجدران، والأرضيات، بما يضفي على الفضاء طابعًا روحانيًا وأناقة بصريّة. يتفاعل هذا التوظيف مع مبادئ الهندسة المعمارية الإسلامية التي تعتمد على التكرار والتماثل والتناغم في التكوين، مما يخلق أجواءً داخلية تتسم بالانسجام والهدوء.

يُلاحظ في الاتجاهات الحديثة توظيف الزخارف بطرق تتناسب مع المواد العصرية مثل الزجاج، الخشب، والمعادن المصقولة، مما يمنحها طابعًا متجددًا دون أن تفقد أصالتها. تظهر الزخرفة في النوافذ ذات الزجاج الملون، وفي الأسقف ذات القباب الصغيرة أو المشربيات، وفي قطع الأثاث المزينة بنقوش دقيقة. تتكامل هذه العناصر مع الإضاءة المدروسة التي تبرز تفاصيل الزخرفة وتُسلّط الضوء على جمالياتها، ما يمنح التصميم الداخلي عمقًا بصريًا وروحًا فنية.

مع تزايد الاهتمام بالتصميم المستدام والهوية الثقافية، يُعاد توظيف الزخرفة الإسلامية كوسيلة لربط المستخدم بالتراث المعماري العربي الإسلامي في سياق حديث. يصبح استخدام الزخارف ليس فقط زينة بل وسيلة لبناء سرد بصري يحكي تاريخ المكان وثقافته. يعكس هذا الدمج رغبة في الحفاظ على الهوية في زمن العولمة، ويؤكد قدرة الزخرفة الإسلامية على التجدد والتكيّف داخل التصاميم المعاصرة دون أن تفقد روحها الأصلية.

دور الفنانين المعاصرين في تطوير الخط العربي

يساهم الفنانون المعاصرون في إعادة تقديم الخط العربي من خلال رؤى بصرية تجمع بين التعبير الشخصي والتقاليد الجمالية للخط الكلاسيكي. لا يقتصر استخدام الخط على قوالبه التقليدية، بل يتم تحويله إلى عنصر مركزي في الأعمال الفنية التي تتنوع بين الرسم، النحت، والتركيبات التفاعلية. يتعامل الفنانون مع الحرف ككائن بصري قابل للتأويل والتشكيل، مما يسمح بإنتاج أعمال تتجاوز المعنى اللغوي إلى تعبيرات بصرية مفتوحة.

في هذا السياق، تظهر تجارب فنية تعتمد على التفاعل بين الخط والفضاء، حيث تُعرض الحروف داخل تركيبات معمارية، أو تُنحت على أسطح معدنية وزجاجية، أو تُعرض باستخدام تقنيات الإضاءة والظل. لا تقتصر هذه الممارسات على الحروف العربية الكلاسيكية، بل تتنوع باستخدام أنماط مختلفة من الخطوط مثل الكوفي، الديواني، والثلث، مع معالجة رقمية تضيف طابعًا معاصرًا. يمنح هذا التفاعل بعدًا إضافيًا للخط ويضعه في سياقات جديدة تتجاوز الورق والحبر.

من خلال هذه الجهود، يتمكن الفنانون المعاصرون من إعادة صياغة الخط العربي ليكون معبرًا عن قضايا الهوية، الذاكرة، والانتماء في سياق العولمة. تتحول الأعمال الخطية إلى وسيلة للحوار بين الثقافات، وتبرز كأداة تجمع بين الحس الجمالي والرؤية المفاهيمية. يتضح من هذه التجارب أن الخط العربي والزخرفة الإسلامية ما زالا ينبضان بالحياة، وقادرين على التطور دون فقدان أصالتهما.

كيف يربط الفن الإسلامي بين الأصالة والابتكار في القرن الحادي والعشرين

يُظهر الفن الإسلامي المعاصر قدرة ملحوظة على التوازن بين القيم الجمالية التقليدية ومتطلبات الحداثة، حيث يجمع الفنانون بين الرموز البصرية الإسلامية وأساليب التعبير الحديثة. يستند هذا الدمج إلى فهم عميق للتراث، لا يتوقف عند مجرد الاستلهام، بل يتجاوزه إلى إعادة تفسير الزخارف والخطوط لتتفاعل مع قضايا العصر. يُعيد الفن الإسلامي طرح الرموز التقليدية ضمن رؤى فنية جديدة تُخاطب الحاضر دون أن تتنصل من الماضي.

تتجلى مظاهر الابتكار في استخدام تقنيات رقمية معاصرة لإعادة تشكيل الزخارف الإسلامية، سواء من خلال الرسوم المتحركة، أو التركيبات التفاعلية، أو التصميمات ثلاثية الأبعاد. تتداخل هذه التقنيات مع الأنماط الهندسية والخط العربي لتنتج أعمالًا تتجاوز الشكل الثابت إلى حوار حي مع المتلقي. يسمح هذا الأسلوب بتحقيق بعد جمالي جديد يُعيد تعريف التجربة الفنية ويُعزز من قدرة الفن الإسلامي على مخاطبة جمهور متعدد الثقافات.

في الوقت ذاته، يظل الفن الإسلامي المعاصر وفيًا لأصالته، حيث يُحافظ على عناصره البصرية المميزة مثل التكرار، التماثل، والفراغ المدروس. يتم توظيف هذه العناصر ضمن تركيبات جديدة تبرز روح الابتكار دون المساس بجوهر الهوية البصرية. هكذا ينجح الفن الإسلامي في القرن الحادي والعشرين في تقديم نفسه كفن حي، يستمد قوته من تاريخه وينفتح على المستقبل برؤية معاصرة.

ما الفرق الجوهري بين الزخارف الهندسية والنباتية وأين يفضَّل استخدام كلٍ منهما؟

تعبّر الهندسيات عن النظام واللانهاية بتكراراتٍ دقيقةٍ تُناسب الواجهات، الأرضيات، والأسقف الكبيرة لثباتها وإيقاعها. بينما تمنح النباتيات دفئًا ومرونةً وانسيابًا بصريًا يناسب المساحات الداخلية، المخطوطات، والحواشي. ويُستحسن الجمع المدروس بينهما: هندسيات لضبط الإيقاع العام، ونباتيات لتليين الانتقالات حول النصوص والخطوط.

كيف أختار نوع الخط المناسب لهويةٍ بصريةٍ أو مساحةٍ داخلية؟

يُختار النسخ عندما تُقدَّم معلومات بكثافة لقابليته العالية للقراءة، والثلث للعناوين والشعارات الفخمة، والكوفي للواجهات والجداريات لبنيته الهندسية، والديواني للمناسبات الرسمية واللمسات الراقية. تُراعى علاقة الحرف بالفراغ والمواد (خشب/حجر/معدن) ومع اختبار نماذج حقيقية على أحجام ومسافات رؤية مختلفة.

ما أبرز الأخطاء عند دمج الخط مع الزخرفة وكيف نتجنبها؟

يشيع طغيان الزخرفة على مقروئية النص، والتباين الضعيف بين الحروف والخلفية، وتكرارٌ غير منضبط يُربك الإيقاع. يُتجنب ذلك بتحديد هرميةٍ بصريةٍ واضحة (عنوان/نص)، وترك حواشٍ تنفّس حول السطور، واعتماد تباينٍ لونيٍّ كافٍ، وضبط وحدات التكرار بما يخدم توجيه العين نحو المعنى.

وفي ختام مقالنا، يمكن القول أن الخط العربي والزخرفة الإسلامية يقدّمان إطارًا مُلهِمًا لبناء هوية بصرية تجمع القداسة بالابتكار، وتوازن بين المقروئية والجمال. يثبت هذا التكامل قدرته على العبور من الجدار والمسجد إلى العلامة التجارية والتجربة الرقمية دون فقدان الجذور المُعلن عنها. وبقدر ما نُحسن اختيار الخط، وإدارة الفراغ، وتوزيع الإيقاع الزخرفي، بقدر ما نصنع خطابًا بصريًا عربيًا حيًّا يواكب التكنولوجيا ويحفظ الأصالة.

تنويه مهم بشأن حقوق المحتوى

جميع الحقوق محفوظة لموقع نَبْض العرب © 2025. يُمنع نسخ هذا المحتوى أو إعادة نشره أو ترجمته أو اقتباس أكثر من 10% منه إلا بإذنٍ خطّي مسبق. لأي استخدام تجاري أو أكاديمي، يُرجى التواصل عبر: info@nabdalarab.com.

ملاحظة: يُسمح بالاقتباس المحدود مع ذكر المصدر ورابط مباشر للمقال الأصلي.