الأغاني التراثية الفلسطينية صوت الأرض الذي لا يشيخ

تمثل الأغاني التراثية الفلسطينية ذاكرة حيّة تحفظ تفاصيل الحياة اليومية للفلسطينيين، من العمل في الحقول إلى طقوس الفرح والمقاومة والصمود. ارتبطت هذه الأغاني بالأرض والبيت والحنين، وتحولت مع الزمن إلى سجل شفهي يحفظ الهوية في مواجهة التهجير والتغييب. كما أسهمت في نقل القيم والعادات للأجيال الجديدة عبر الأسرة والمناسبات الشعبية. وفي هذا المقال سنستعرض كيف تشكّلت هذه الأغاني، وأدوارها الوطنية والاجتماعية، ورمزيتها الموسيقية، وكيف تواكب العصر الحديث دون أن تفقد أصالتها.

محتويات

- 1 جذور الأغاني التراثية الفلسطينية وتطور أنماطها

- 2 كيف ساهمت الأغاني التراثية الفلسطينية في حفظ الهوية والروح الوطنية؟

- 3 أنواع الأغاني الشعبية الفلسطينية وأبرز استخدامها في المجتمع

- 4 الموشحات والعتابا والزجل الفنون الغنائية التي شكلت ملامح الصوت الفلسطيني

- 5 دور المرأة الفلسطينية في حفظ الأغنية الشعبية عبر العصور

- 6 كيف تغيّر أداء الأغاني الشعبية الفلسطينية في العصر الحديث؟

- 7 رمزية الآلات الموسيقية الفلسطينية في تشكيل هوية الأغنية الشعبية

- 8 هل يمكن للأغاني الشعبية الفلسطينية أن تواكب المستقبل وتحافظ على أصالتها؟

- 9 ما دور الأغاني التراثية الفلسطينية في حياة الطفل الفلسطيني اليوم؟

- 10 كيف تسهم الفرق الشبابية المعاصرة في تجديد حضور هذه الأغاني؟

- 11 ما أبرز التحديات التي تواجه الأغاني التراثية الفلسطينية؟

جذور الأغاني التراثية الفلسطينية وتطور أنماطها

تُعدّ الأغاني التراثية الفلسطينية صوت الأرض الذي لا يشيخ، إذ تجسّد ارتباط الإنسان الفلسطيني بتاريخه وهويته الجمعية منذ أزمنة بعيدة. امتدت جذور هذه الأغاني إلى فترات قديمة من التاريخ، وترافقت مع حياة المجتمعات الزراعية والبدوية، حيث وُلدت كحاجة للتعبير عن المشاعر الجماعية المرتبطة بالأرض والمواسم والأحداث الاجتماعية. وعبّرت هذه الأغاني في بداياتها عن تفاصيل الحياة اليومية، فحملت بين طياتها هموم الفلاحين، وأفراحهم، وأحزانهم، كما شكّلت وسيلة لتوثيق الموروث الشفهي الذي لم يكن يُدوَّن كتابة.

مع مرور الوقت، بدأ الغناء الشعبي يتطوّر من حيث الشكل والمضمون، فظهرت أنماط مختلفة مثل العتابا والميجانا والزجل والروزانا، والتي شكّلت مجتمعة أنساقاً غنائية متنوعة تنتمي إلى بيئات متعددة داخل فلسطين. ساعدت هذه الأنماط على نقل الرسائل المجتمعية، فعبّرت عن الحب والفخر والحنين، وفي مراحل لاحقة تحوّلت إلى أدوات رمزية للمقاومة والتشبث بالهوية. أدّت التغيّرات الاجتماعية والسياسية، خاصة خلال فترات الانتداب والنكبة، إلى تعميق هذه الوظيفة، فبدأت الأغاني تتضمن رموزًا وطنية وشعارات تحمل مضامين النضال والتاريخ الجمعي.

في مراحل متقدمة، خضعت الأغاني التراثية الفلسطينية لتغيرات بنيوية في الأداء والتلقي، فتأثرت بالأدوات الحديثة وانتقلت من الطابع الشفهي البسيط إلى التوثيق الصوتي والموسيقي. وساهم هذا التحول في توسعة نطاق انتشارها، كما أسهم في حفظها من الضياع. في الوقت ذاته، حافظت هذه الأغاني على جوهرها من حيث العلاقة الوثيقة بالأرض والانتماء، فأصبحت بمثابة الجسر الذي يصل بين الأجيال ويعزّز من تماسك الهوية الثقافية، في ظل ما تواجهه من تحديات اجتماعية وتاريخية.

جذور الفن الشعبي في التراث الفلسطيني

انبثق الفن الشعبي في فلسطين من البيئات القروية والبدوية والحضرية، حيث تشكّلت عناصره عبر تفاعل الناس مع الطبيعة والبيئة المحيطة ومناسباتهم الاجتماعية والدينية. حمل هذا الفن في جوهره ملامح الحياة اليومية، فاحتوى على الأغاني الشعبية، والرقصات، والمواويل، والحِرَف اليدوية، وكلها عكست حسًا جمعيًا يشترك فيه أبناء المجتمع. وعبّر هذا التراث الفني عن المشاعر الجمعية من فرح وترقب وألم وفخر، مما جعله مكوّنًا أساسيًا في تشكيل الوعي الثقافي والهوية الفلسطينية.

تطوّر الفن الشعبي الفلسطيني مع تغيّر الظروف الاجتماعية والسياسية، فقد تأثّر بما حمله التاريخ من نكبات واستعمار، وبرزت فيه رموز المقاومة والانتماء. كما انتقلت عناصره من الفضاءات المحلية إلى ساحات أوسع، من خلال التوثيق والمهرجانات الشعبية، وبذلك تحوّل من أداء عفوي داخل القرى إلى فعل ثقافي مقصود يُسهم في بناء وعي جمعي. في هذا السياق، برزت المرأة الفلسطينية كناقل أساسي لهذا التراث، حيث أدّت دورًا محوريًا في حفظ الأغاني والموروث الشفهي وإيصاله للأجيال.

ورغم دخول الفنون الحديثة على المشهد الفلسطيني، حافظ الفن الشعبي على تميّزه من خلال تداخله مع حياة الناس اليومية، وتمسكه بالرموز والتعابير المحلية. لم يندثر هذا الفن، بل وجد سُبلًا جديدة للظهور، سواء في الأغاني الجديدة التي تستحضر التراث، أو في الاحتفالات والمناسبات العامة. وهكذا، بقي الفن الشعبي الفلسطيني محتفظًا بملامحه الأصلية، مع قدرته على التكيّف، ليظل حاضنًا للأغاني التراثية الفلسطينية كجزء لا يتجزأ من صوت الأرض الذي لا يشيخ.

تطور الأنماط الغنائية عبر الأجيال

شكّلت الأغاني التراثية الفلسطينية محورًا فنيًا تطوّر مع الأجيال، حيث بدأت كأنماط غنائية بسيطة في سياقات مجتمعية صغيرة، مثل الأعراس والحصاد والأعياد الدينية. اعتمدت هذه الأغاني على الأداء الجماعي والصوت البشري فقط، دون تدخل آلات حديثة أو وسائل تقنية. وتميّزت بطابعها الشفهي وتكرارها المستمر في المناسبات، ما ساهم في ترسيخها في الذاكرة الجمعية وتسهيل تناقلها بين الأجيال، رغم تقلب الظروف وتعدد البيئات.

مع تطوّر وسائل الإعلام وتغيّر أنماط الحياة، بدأت الأغاني الشعبية تشهد تحولات نوعية في طريقة أدائها وتوثيقها. فظهرت تسجيلات إذاعية وأسطوانات حملت هذه الأغاني من القرى إلى المدن، ومن المناسبات الخاصة إلى الفضاءات العامة. ورافق ذلك تحوّل في مضمون الأغاني أيضًا، إذ ازدادت الرمزية السياسية والاجتماعية فيها، وتحولت من أغنيات تقليدية إلى أغانٍ تعبّر عن الوطن والمنفى والمقاومة، مما أكسبها بعدًا جديدًا أكثر شمولًا وتأثيرًا.

وفي الأجيال الحديثة، لم تنحصر الأغاني الشعبية في قوالبها التقليدية، بل تكيّفت مع الذوق المعاصر ووسائل التعبير الجديدة، من خلال مزجها بأنماط موسيقية عالمية، مثل الجاز والراب والموسيقى الإلكترونية. ومع هذا التحول، بقيت الأغاني التراثية الفلسطينية محتفظة بهويتها، على الرغم من تغير الإيقاع والتوزيع والتقنيات. استطاعت أن تنفتح على العالم دون أن تفقد جوهرها، وهو ارتباطها بالأرض والهوية، ما يدل على أنها ليست مجرد تقليد قديم، بل كيان حيّ يتطوّر مع الزمن ويستمر في أداء رسالته.

ارتباط الألحان بالذاكرة الجمعية الفلسطينية

حملت الألحان الشعبية في فلسطين بُعدًا وجدانيًا عميقًا جعلها جزءًا من الذاكرة الجمعية للشعب، إذ لم تكن مجرد موسيقى تُؤدى، بل حكايات تُروى، ومواقف تُستعاد من خلال النغم. تعلّقت هذه الألحان بالمكان والحدث، فاستُخدمت في كل مناسبة اجتماعية لتعزيز الإحساس بالانتماء، وكان صوت الغناء بمثابة وثيقة حية تعبّر عن التاريخ الجمعي، خاصة في المجتمعات التي لم تكن تعتمد على التوثيق الكتابي.

مع توالي الأحداث الكبرى التي شهدها الشعب الفلسطيني، مثل النكبة والشتات، أصبحت الألحان وسيلة فاعلة لاستحضار الذكريات واستعادة الروابط بين الجغرافيا المفقودة والهوية المستمرة. فلم تعد الأغنية مجرد ترف فني، بل أداة تذكير جماعي بما فُقد وبما يجب الحفاظ عليه. وعندما تُؤدى الألحان في أي تجمع فلسطيني، سواء داخل الوطن أو خارجه، يستحضر الحاضرون تجاربهم الشخصية والجمعية في آنٍ واحد، مما يجعلها وسيلة لاستعادة الماضي ضمن الحاضر، وتجديده بشكل مستمر.

ظلّت الألحان الفلسطينية حاضرة بقوة رغم محاولات التغييب أو الاستبدال الثقافي، لأنها ارتبطت ارتباطًا عضويًا بالحياة اليومية وبالعاطفة الجماعية. بقيت تُردد في المنازل والمدارس والمناسبات العامة، بل دخلت في الإنتاج الموسيقي الحديث دون أن تفقد معناها الأصلي. وهكذا، حافظت الأغاني التراثية الفلسطينية، من خلال ألحانها، على حضورها المتجدد في الذاكرة الجمعية، لتكون فعلًا صوت الأرض الذي لا يشيخ، ونبضًا دائمًا يعيد تشكيل العلاقة بين الإنسان وهويته في وجه التغيير والتحديات.

كيف ساهمت الأغاني التراثية الفلسطينية في حفظ الهوية والروح الوطنية؟

قدّمت الأغاني التراثية الفلسطينية منذ بداياتها ركيزة أساسية في تشكيل الهوية الوطنية، إذ لم تكن مجرد وسيلة ترفيه، بل حملت في طياتها مضمونًا ثقافيًا ووطنياً عميقًا. فقد عبّرت كلمات الأغاني عن الحياة اليومية للفلسطينيين، وارتبطت بالبيئة الزراعية والريفية التي تمثّل جزءًا كبيرًا من التكوين الاجتماعي الفلسطيني. ساعدت هذه الأغاني في ترسيخ مفاهيم الانتماء من خلال سرد القصص الجماعية، والتعبير عن الحب للأرض والتمسك بالجذور، ما جعلها وثيقة صوتية غير مكتوبة تحفظ الذاكرة الشعبية من النسيان.

ساهمت هذه الأغاني في تعزيز الشعور بالوحدة الوطنية رغم التهجير والانقسام الجغرافي الذي فرضه الاحتلال. وبما أن الأغاني التراثية الفلسطينية كانت تنتقل شفوياً من جيل إلى آخر، فقد ساعدت في توارث الرواية الفلسطينية الأصلية بعيدًا عن التحريف. نقلت الأغنية التراثية معاناة اللاجئين والمهجّرين، وأبقت حنين العودة حيًا في قلوب الفلسطينيين، لتصبح مع الوقت وسيلة للتواصل بين من بقي في الداخل ومن شُرّد إلى الخارج، ما عزز من تماسك الهوية الجماعية وتجدّدها المستمر.

من خلال طابعها البسيط وصيغها العامية القريبة من الناس، أسهمت هذه الأغاني في كسر الحواجز الاجتماعية واللغوية، فجمعت مختلف الفئات حول سردية واحدة تعبّر عن الوجدان الوطني. شكلت الأغاني فضاءً ثقافيًا يشترك فيه الكبار والصغار، الرجال والنساء، مما أتاح لها دورًا فاعلًا في التربية الوطنية غير الرسمية. وبذلك، تواصل الأغاني التراثية الفلسطينية أداء مهمتها التاريخية كجسر يربط الماضي بالحاضر، ويُبقي صوت الأرض حاضرًا في الذاكرة، رغم كل محاولات الطمس والتهميش.

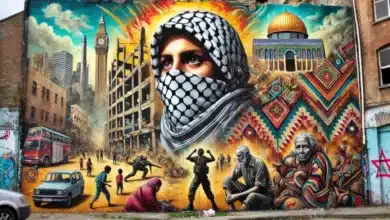

دور الغناء الشعبي في مقاومة الاحتلال

ظهر الغناء الشعبي الفلسطيني كمظهر من مظاهر التحدي والصمود أمام آلة الاحتلال، حيث امتلك قدرة فريدة على التعبير عن الغضب الشعبي، ورفض القهر، بأسلوب ينسجم مع الثقافة اليومية للناس. عبّرت الأغاني عن الألم الجماعي، واستحضرت مشاهد القمع والتهجير والبطش، ولكن بأسلوب فني ساعد في إعادة صياغة المعاناة إلى فعل مقاوم. تمكّن الغناء الشعبي من الوصول إلى الناس بسرعة، لأنه لم يحتج إلى منصات رسمية، بل كان يخرج من الأزقة والمخيمات والساحات، معبرًا عن ضمير الناس وهمومهم.

واكب الغناء الشعبي مراحل مختلفة من النضال الفلسطيني، وكان حاضراً في الانتفاضات، والمواجهات الشعبية، والفعاليات السياسية والثقافية. انطلقت الأغاني من القرى والمدن والمخيمات، لتشكّل حالة وعي جماعية تعبّر عن لحظة تاريخية تتشكّل فيها الروح الوطنية. ومن خلال كلماته ولحنه، أوجد الغناء الشعبي منبرًا بديلًا يحمل الرسائل السياسية بذكاء، ويثير الحماسة، ويعمّق الشعور بالانتماء للأرض. وبهذا، ساهم في تحفيز الفلسطينيين على المقاومة بوسائل غير مسلحة، ما منح الفن دورًا في المشهد الكفاحي العام.

تحوّل الغناء الشعبي إلى أداة توثيق حيّة للحظات المقاومة، فرسّخ أحداثاً في الذاكرة، وخلّد أسماء شهداء، ووثق معارك شعبية. كما منح الفرد العادي مساحة للمشاركة في الفعل الوطني، ليس فقط عبر النضال الميداني، بل من خلال الغناء والترديد والاحتفاء بالهوية. ورغم بساطته، ظلّ هذا الغناء حاملًا لمعانٍ كبيرة، ومصدرًا للطاقة المعنوية، ودليلاً على أن الأغاني التراثية الفلسطينية قادرة على حمل قضايا كبرى، والبقاء كصوت مقاوم يواجه آلة القمع بوعي جماهيري حيّ.

تأثير الأغنية الشعبية على الوعي الجماعي

شكّلت الأغنية الشعبية الفلسطينية أداة مركزية في تكوين الوعي الجمعي، فقد زرعت القيم والمفاهيم الوطنية في الأذهان من خلال لغة بسيطة وإيقاع قريب من القلب. ساعدت الأغاني على بناء سردية وطنية جامعة، تربط الماضي بالحاضر، وتذكّر الفلسطينيين بتاريخهم ومعاناتهم وحقوقهم. لم تقتصر الأغنية على وصف الأحداث، بل شاركت في تفسيرها وتحليلها عاطفيًا، ما جعلها وسيلة لفهم الواقع من منظور شعبي تتشاركه كل الفئات.

أثّرت الأغنية الشعبية على الأجيال الجديدة التي لم تعش نكبة 1948 أو الاجتياحات والانتفاضات، لكنها ورثت ذاكرة جمعية من خلال الغناء. أسهمت تلك الأغاني في نقل الشعور بالقضية، والتمسك بحق العودة، والانتماء إلى الأرض، بشكل غير مباشر. استوعبت الأذن الفلسطينية هذه المعاني من خلال التكرار في المناسبات الاجتماعية، والمدارس، والمناسبات الوطنية، ما عزز من رسوخ الهوية في اللاوعي الجماعي. وبهذه الطريقة، أصبحت الأغنية الشعبية وسيلة تربوية بديلة عن المناهج الرسمية.

أعادت الأغاني الشعبية تعريف مفاهيم الانتماء والوطنية بطريقة وجدانية، فربطت الفرد بجماعته، والمكان بالتاريخ، والصوت بالرمز. أثارت مشاعر الحنين، وزادت من حس الانتماء، ودفعت الناس نحو إدراك مشترك للواقع الذي يعيشونه. ولهذا، باتت الأغاني التراثية الفلسطينية من أكثر الوسائل تأثيرًا في ترسيخ الوعي الوطني، ليس فقط من خلال المضمون، بل عبر حضورها المستمر في الحياة اليومية، وصوتها الذي يبقى مرتبطًا بالأرض والكرامة.

الرموز والمعاني الوطنية داخل الموروث الغنائي

ارتبط الموروث الغنائي الفلسطيني بمجموعة من الرموز والمعاني التي جسّدت الهوية الوطنية بكل تجلياتها، حيث حملت الأغاني التراثية الفلسطينية رموزًا تحاكي الحياة اليومية، وتعبر عن الانتماء والتمسك بالأرض. ظهرت الأرض كمفهوم مركزي في الكثير من الأغاني، وارتبطت بالكرامة والصمود والعمل. كما مثلت مفردات مثل “الزيتون”، “التراب”، و“البيّارة” صورًا حية تُذكّر المستمع بجمال الأرض وضرورة الدفاع عنها، ما عزز من حضورها في المخيال الجمعي.

استُخدمت الرموز الشعبية لتعزيز الشعور بالمجتمع والانتماء، حيث استحضرت الأغاني مفاهيم مثل “الدار”، و“الحنين”، و“العودة”، كمفاتيح دلالية تُعيد تشكيل صورة الوطن في ذهن المغترب واللاجئ. مثّلت هذه الرموز تجسيدًا غير مباشر لمطالب سياسية وقانونية، ولكن بأسلوب فني عاطفي يُعزز التفاعل دون المواجهة المباشرة. كما لعبت اللغة العامية دورًا بارزًا في إيصال هذه الرموز، إذ حملت بساطتها معاني عميقة تصل إلى أوسع شريحة من المجتمع، دون الحاجة إلى تفسير أو تحليل معقد.

تجذّرت الرموز في الأداء الموسيقي ذاته، حيث ساعد اللحن والإيقاع على إحياء الذاكرة واستدعاء المشاعر. أضافت المقامات الموسيقية التقليدية بعدًا شعوريًا مكثفًا، يربط بين النص والمستمع في لحظة وجدانية واحدة. ساعد هذا الأسلوب في توصيل المعاني الوطنية بطريقة غير مباشرة ولكنها راسخة، لتتحول الأغنية من مجرد مقطع موسيقي إلى مساحة تتجسد فيها الأرض، والكرامة، والتاريخ. وبذلك، استمر الموروث الغنائي في حمل رسائل رمزية تلامس جوهر القضية، وتؤكد أن الأغاني التراثية الفلسطينية لا تزال تحمل روح الوطن في كل لحن وكلمة.

أنواع الأغاني الشعبية الفلسطينية وأبرز استخدامها في المجتمع

تُعدّ الأغاني التراثية الفلسطينية من أبرز مكونات الهوية الثقافية التي حافظت على أصالتها رغم التحولات الاجتماعية والسياسية التي شهدتها فلسطين عبر العقود. حملت هذه الأغاني في طياتها رموز الأرض والإنسان، وارتبطت بحياة الناس اليومية، سواء في العمل أو الفرح أو الحزن، لتعبّر عن وجدانهم الجمعي بطريقة بسيطة وعميقة في آنٍ معًا. تنوّعت أنماط هذه الأغاني لتشمل أغاني الأعراس، وأغاني المواسم الزراعية، والأهازيج الوطنية، لتكون بمثابة لغة شعبية شفوية تحفظ التاريخ وتحكي قصة الإنسان الفلسطيني.

انتشرت هذه الأنماط الغنائية في مختلف مناطق فلسطين، وتفاوتت بحسب البيئة المحلية والعادات الاجتماعية، لكنها اشتركت في طابعها الجماعي الذي يعكس روح التكاتف والتضامن بين الأفراد. ترافقت هذه الأغاني مع المناسبات الاجتماعية مثل الأعراس، والمواسم الزراعية، والمناسبات الوطنية والدينية، فغنّى الناس للدبكة، وللزيتون، وللأرض، وللشهداء، وللحنين إلى الوطن، مما منحها وظيفة مزدوجة، فهي أداة للتعبير الجمالي وأداة للمقاومة الثقافية في آنٍ معًا.

ساهمت الأغاني التراثية الفلسطينية في ترسيخ الانتماء الجماعي وتعزيز الذاكرة الثقافية، إذ شكّلت جزءًا من الطقوس الجماعية التي يتعلمها الأبناء من الآباء شفهيًا. أدّت الأغنية دورًا في تثبيت العلاقة بين الأفراد ومحيطهم، وجسّدت القيم السائدة في المجتمع مثل الشرف، والكرم، والعمل، والصبر. لذلك، لم تكن هذه الأغاني ترفًا فنيًا، بل كانت وما تزال وسيلة للحفاظ على التراث، وصوتًا لا يشيخ ينقل روح الأرض ومقاومتها في وجه محاولات الطمس والتغييب.

أغاني الأعراس والدبكة ومعانيها الاجتماعية

احتلت أغاني الأعراس مكانة مميزة في الموروث الشعبي الفلسطيني، حيث شكّلت جزءًا أساسيًا من الطقوس المرتبطة بالزواج، والتي تُنظّم ضمن بيئة جماعية تحتفي بالمناسبة بطريقة فنية ومشاركة اجتماعية واسعة. تراوحت هذه الأغاني بين ما يُغنّى في سهرة الحناء، والزفّة، والمواكب التي تُرافق العروسين، وصولًا إلى الرقصات الجماعية كالدبكة التي تُشكّل لوحة فنية متكاملة من الغناء والحركة. عكست هذه الأغاني مشاعر الفرح الجماعي، وربطت المناسبة الشخصية بمحيطها الاجتماعي والثقافي.

اتّسمت هذه الأغاني بطابعها التفاعلي، إذ لا تُؤدى على خشبة مسرح وإنما وسط الحاضرين الذين يردّدون المقاطع أو يتناوبون على الغناء، ما يعزّز الإحساس بالانتماء إلى الجماعة. حملت الأغاني في مضمونها رسائل تتعلق بالحب، والارتباط، والكرامة، والصفات النبيلة التي يُشيد بها في العريس أو العروس. كما أظهرت الأغاني لهجة المجتمع المحلية، واستخدمت مفرداته وتعبيراته، لتكون بمثابة سجل شعبي يوثق الحياة الاجتماعية ومفاهيمها من منظور جماعي.

ساهمت الدبكة، المصاحبة لهذه الأغاني، في تأكيد المعاني الجماعية للاحتفال، حيث تتكاتف الأجساد وتتوافق الحركات مع الإيقاع، في مشهد يعبّر عن وحدة أهل الحي أو القرية. لم تكن الرقصة مجرد عنصر فني، بل كانت طقسًا اجتماعيًا يعبّر عن التماسك والتفاهم الجماعي. لهذا، تُعتبر أغاني الأعراس والدبكة أحد الأشكال الحيّة من الأغاني التراثية الفلسطينية التي ما زالت حاضرة بقوة في المناسبات، تُذكّر الناس بجذورهم وتعكس صورتهم الجماعية في لحظات الفرح.

الأغاني الفلاحية المرتبطة بمواسم الزراعة

رافقت الأغاني الفلاحية الحياة الزراعية في فلسطين منذ القدم، إذ شكّلت جزءًا من المشهد اليومي للفلاحين وهم يمارسون أعمالهم في الحقول، مثل الزراعة، والسقي، والتقليم، وجني المحاصيل. نبعت هذه الأغاني من العلاقة الحميمة بين الإنسان والأرض، فكانت تتردد بين الصفوف أثناء جمع الزيتون أو حراثة الأرض، لتحمل في طيّاتها مشاعر التعب، والانتماء، والأمل. عبّرت هذه الأغاني عن مدى ارتباط الفلاح بالموسم، وقدرته على مقاومة الظروف الصعبة من خلال الكلمة والنغمة.

تجلّى الطابع الجماعي في هذه الأغاني بوضوح، حيث كانت تُغنّى أثناء العمل المشترك في الأراضي الزراعية، ما يُضفي طابعًا من التفاعل والمشاركة. لعبت الأغنية دورًا في تنظيم الجهد الجماعي وتحفيز العاملين، فكان إيقاع الأغنية يتماشى مع حركة اليدين والقدَمين، ما يسهّل العمل ويُشجّع الاستمرار فيه رغم الإرهاق. كما عبّرت الأغاني عن الطبيعة المحيطة، ووصفت الجبال، والأشجار، والسماء، لتكون بذلك جزءًا من المشهد البيئي الذي يحتضن الفلاح.

ورثت الأجيال هذه الأغاني كجزء من ذاكرتها الجمعية، فغدت رموزًا للهوية الريفية الفلسطينية التي لم تتغير رغم التحولات. ما تزال هذه الأغاني تُردَّد حتى اليوم في مواسم الزيتون وفي المبادرات المجتمعية التي تُحيي العمل الجماعي. تُمثل هذه الأغاني إحدى أبرز صور الأغاني التراثية الفلسطينية التي تُجسّد روح الأرض وتوثّق علاقة الإنسان بها، ليس فقط من منظور عملي، بل من زاوية وجدانية وفنية تعكس أصالة التجربة الفلاحية الفلسطينية.

أغاني الحصاد والعمل وأدوارها في تعزيز التعاون

اندمجت أغاني الحصاد والعمل في حياة الناس بوصفها صوتًا مُعبّرًا عن الجهد الجماعي والتكافل الاجتماعي الذي يتطلبه العمل اليدوي. لطالما ارتبط الحصاد بمناسبات تجمع أفراد المجتمع حول الأرض، فكانت الأغنية وسيلة للتناغم بينهم وتحفيزهم على المثابرة في إنجاز المهمة. استخدمت هذه الأغاني إيقاعات محددة تتماشى مع أدوات الحصاد وحركة الأيدي، ما منحها وظيفة عملية إلى جانب دورها الجمالي، وجعلها جزءًا من الأداء اليومي في الميدان.

تميّزت هذه الأغاني بمضامينها المحفّزة، إذ كانت تحتوي على كلمات تشجّع الصبر، وتعزز روح التحدي، وتُشيد بالعمل والكد. عبّرت الأغنية عن كرامة العمل، وقدّمت الفلاح والعامل في صورة الفارس أو البطل الذي يتحدى المصاعب من أجل لقمة العيش. كما أكّدت على قيم التعاون، حيث لم يكن العمل يُنجز فرديًا، بل ضمن مجموعة متعاونة، ما جعل الأغنية أداة لبناء روابط بين أفراد الفريق الواحد، ومصدرًا للطاقة النفسية والإيجابية أثناء العمل.

ما زالت هذه الأغاني تُستحضر في المناسبات الزراعية الحديثة وفي المبادرات التطوعية، لتذكير الناس بجذورهم وبقيمة العمل الجماعي. يعكس حضورها المستمر في الذاكرة الشعبية دور الأغاني التراثية الفلسطينية كوسيلة للحفاظ على التراث، وإحياء القيم الاجتماعية، وربط الناس بماضيهم وهويتهم. في كل نغمة منها، يتردد صدى الأرض والكدح والانتماء، ليظل هذا النوع من الأغاني شاهدًا حيًا على وحدة الشعب الفلسطيني وتواصله مع أرضه عبر الأجيال.

الموشحات والعتابا والزجل الفنون الغنائية التي شكلت ملامح الصوت الفلسطيني

شكّلت الفنون الغنائية الشعبية جزءاً لا يتجزأ من الموروث الثقافي الفلسطيني، وكانت بمثابة الحاضن لصوت الإنسان وهمومه اليومية، فنشأت الأغاني التراثية الفلسطينية كأداة للتعبير الجمعي عن الأرض والهوية والمشاعر. تداخلت هذه الفنون بألوانها المتنوعة بين الألحان والكلمات، فبرزت أنماط غنائية كالموشحات والعتابا والزجل، استطاعت أن تحفظ ذاكرة الناس وتخلّدها في الغناء. استمرت هذه الأنماط في التشكّل والنمو ضمن البيئة الفلسطينية التي أمدّتها بروح المكان، مما جعل منها صوتاً دائماً للناس في مختلف مراحل حياتهم.

ساهم كل نمط غنائي من هذه الأنماط في تشكيل ملامح الصوت الفلسطيني بخصوصيته وأسلوبه، حيث أتاح التنوع في الأشكال والقوالب التعبيرية مساحة أوسع للتعبير عن الذات الجمعية والفردية. امتازت الموشحات بميلها للطرب والأصالة، بينما عبّرت العتابا عن الأحاسيس الإنسانية البسيطة بلهجة قريبة من القلب، وجاء الزجل ليعبّر عن التفاعل المباشر بين الشعراء والجمهور، ما جعل منه فنّاً شعبياً حيّاً ينبض بالحياة. تفاعلت هذه الأشكال الغنائية مع السياق الاجتماعي والسياسي، فحملت في طيّاتها ملامح التاريخ والمعاناة والصمود.

مع مرور الزمن، تحوّلت هذه الفنون من مجرد أهازيج شعبية إلى رموز ثقافية تحكي قصة المكان الفلسطيني، وتعكس وعيه العميق تجاه قضاياه وتفاصيل يومه. وظلت الأغاني التراثية الفلسطينية تعبّر عن الحنين إلى الأرض، وعن التشبث بالجذور، فأصبحت صوتاً يتردد في القرى والمدن والمخيمات، يتجاوز الترفيه ليصبح وسيلة للحفاظ على الهوية واللغة والتاريخ. وفي هذا الامتداد الزمني، حافظت تلك الألوان الغنائية على حضورها في الوجدان، بوصفها مرآة للشعب الفلسطيني وروحه.

نشأة الموشحات وتطورها داخل البيئة الفلسطينية

بدأت الموشحات رحلتها خارج حدود فلسطين، لكنها سرعان ما وجدت لها موطناً في البيئة الثقافية الفلسطينية التي رحّبت بها وطوّعتها لتناسب خصائصها المحلية. ظهرت الموشحات في الأصل ضمن الأندلس، ثم انتقلت إلى المشرق العربي، وصولاً إلى بلاد الشام، حيث احتضنها الفلسطينيون ضمن طقوسهم الغنائية الخاصة، فأُعيد إنتاجها بما يتماشى مع الطبيعة المجتمعية والموسيقية للمكان. انفتح الفلسطينيون على هذا الفن وطوّروه ليُلامس واقعهم، حتى بات جزءاً من نسيجهم الغنائي.

تميّزت الموشحات الفلسطينية بميلها نحو الأصالة من جهة، والتجديد من جهة أخرى، فاحتفظت بالبناء الشعري التقليدي، ولكنها دخلت في تفاعلات جديدة مع اللهجات المحلية والإيقاعات الريفية. تناولت موضوعات متنوعة، من الحب والجمال إلى الشوق والحنين، ثم تحوّلت لاحقاً لتعبّر عن قضايا الوطن والمقاومة. ساعد هذا التطور على تعزيز حضور الموشحات في الحياة اليومية، خاصة في المناسبات الثقافية والمدارس والفرق الفنية، التي أعادت إحياءها في سياقات حديثة.

مع تطور الزمن، أصبحت الموشحات واحدة من الرموز التي تعبّر عن الاستمرارية الفنية داخل السياق الفلسطيني، فتجلّت فيها العلاقة الوثيقة بين الإنسان والتراث، بين الغناء والهوية. ساعد هذا الفن على الربط بين الأجيال من خلال حفظ الألحان والكلمات التي تنتقل من جيل إلى آخر، مما ساهم في صون جزء من الذاكرة الغنائية. وهكذا، ظلّت الموشحات حاضرة ضمن منظومة الأغاني التراثية الفلسطينية، كجسر ممتد بين الماضي والحاضر، يحافظ على النغمة الأصيلة في وجه التحوّلات.

العتابا ودورها في التعبير عن الوجدان الشعبي

انبثقت العتابا من رحم الحياة الشعبية البسيطة، فكانت انعكاساً حيّاً لمشاعر الناس وأحاسيسهم اليومية، واستطاعت أن تعبّر بصوتٍ شفاف عن مشاعر الحب والفقد، الفرح والحزن، البُعد والقرب. ارتبطت نشأتها بالمجتمع الريفي في فلسطين، حيث كان الناس يجتمعون في المناسبات والسهرات، ويتبادلون العتابا كشكل من أشكال الحكاية المغنّاة، التي تعبّر عن وجدان فردي وجماعي في آن واحد. تميزت العتابا ببساطة كلماتها وصدق معانيها، مما جعلها قريبة من المتلقي وسهلة الحفظ والترديد.

حملت العتابا خصائصها الفنية المتفرّدة، فاعتمدت في بنائها على نظام شعري يقوم على تكرار الأصوات، ما منحها إيقاعاً خاصاً، يرافقه صوت المغنّي الشجي، ويثير في النفس حالة وجدانية عميقة. لم تُستخدم العتابا للتسلية فقط، بل لعبت دوراً في التوثيق العاطفي للمواقف والأحداث، سواء في العلاقات الاجتماعية أو في الأحداث الوطنية، فغنّى الناس من خلالها للراحلين، وللأرض، وللحب البعيد، كما كانت حاضرة في مناسبات الخطوبة والزفاف، تعبيراً عن الامتنان أو العتاب.

استمر حضور العتابا في المشهد الفلسطيني، وظلت تشكّل أحد أعمدة الأغاني التراثية الفلسطينية، بما تمثله من رابط شعوري بين الإنسان والمكان. مثلت لغة الشعور النقي، وحملت في طياتها عمق الوجدان الشعبي، فأصبح من خلالها الإنسان الفلسطيني قادراً على التعبير عن ألمه وأمله، دون تكلّف، وبكلمات مألوفة وموسيقى بسيطة. حافظت العتابا على مكانتها رغم تغيّر الأزمنة، لأنها استطاعت أن تُعبّر عن أحاسيس الإنسان في كل حالاته، فبقيت تغنّى، وتُتداول، وتُحيا من جديد في كل جيل.

الزجل الفلسطيني وتنوع قوالبه الشعرية

برز الزجل الفلسطيني كفن شعبي حيّ ينتمي إلى الناس، ويتفاعل مع تفاصيل حياتهم اليومية، فكان الحاضر الدائم في اللقاءات الاجتماعية والاحتفالات والمناسبات الوطنية. اعتمد هذا الفن على التفاعل الحيّ بين الزجالين والجمهور، ما أضفى عليه طابعاً حيوياً جعل منه أداة للتواصل المباشر. لم يكن الزجل مجرد ترف شعري، بل كان وسيلة للتعبير الجمعي عن الواقع، تُقال فيه الكلمة المغنّاة لتصل بسرعة إلى القلب والعقل، حاملةً معها مشاعر الناس وتطلعاتهم.

تميّز الزجل بتعدد قوالبه الشعرية، فتنوّعت أنواعه بين العتابا والميجانا والقرّادي والمعنى، وكل منها يحمل أسلوبه الخاص ونغمه المختلف. ساعد هذا التنوّع على توسيع دائرة استخدام الزجل، فبات يناسب مختلف المناسبات والمقامات، سواء أكانت وطنية أم اجتماعية. حملت هذه القوالب القدرة على التفاعل مع الظرف السياسي أو الحدث الاجتماعي، فغنى الزجالون للحرية، وللوطن، وللحب، وللحياة اليومية، ما جعله مرآة متجددة للواقع الفلسطيني.

مع مرور الزمن، تحوّل الزجل إلى وعاء ثقافي تعبيري يُسهم في الحفاظ على الذاكرة الجمعية، فبقي عنصراً ثابتاً ضمن مكونات الأغاني التراثية الفلسطينية. عبّر عن الهمّ الجماعي بلغة بسيطة، وشارك في تثبيت المفردات الثقافية المحلية ضمن سياق فني حيّ. استمر تداوله في الأرياف والمدن، وتناقلته الأجيال كطقس تعبيري عفوي ومرن، يجمع بين الشعر والموسيقى والتفاعل البشري. وبهذا بقي الزجل الفلسطيني شاهداً على استمرار الصوت الشعبي في التعبير عن الهوية والانتماء، مهما تغيرت الظروف.

دور المرأة الفلسطينية في حفظ الأغنية الشعبية عبر العصور

جسّدت المرأة الفلسطينية منذ القدم دورًا أساسيًا في حفظ الأغنية الشعبية من خلال أدائها في مختلف مناحي الحياة اليومية. عبّرت النساء عن مشاعرهن وتجارِبهن من خلال الغناء، سواء في الحقول أثناء العمل أو في البيوت أثناء الرعاية أو في المناسبات الاجتماعية المختلفة، مما ساعد في ترسيخ الأغاني الشعبية داخل الذاكرة الجماعية. ساهم هذا التفاعل المباشر مع البيئة والناس في جعل الأغنية الشعبية أداة توثيق شفهيّة تنقل تفاصيل الحياة الفلسطينية بتفاصيلها الصغيرة والكبيرة.

اعتمدت النساء على التناقل الشفهي في تعليم الأغاني للأبناء والبنات، وهو ما ساعد في استمرار هذا النوع من التراث رغم غياب التوثيق الكتابي لفترة طويلة. انتقل الغناء من الجدّات إلى الأمهات، ومنهن إلى الأحفاد، في سياق يومي طبيعي ومترابط، مما منح الأغاني قوة البقاء في الوعي الشعبي. شكّل هذا الدور المستمر للمرأة الفلسطينية في نقل الأغاني جزءًا من بنية المجتمع الثقافية، إذ لم تقتصر الأغاني على الترفيه، بل حملت مضامين تعليمية ووطنية واجتماعية.

استمرت الأغاني التراثية الفلسطينية بفضل هذا الدور النسائي المتواصل، حيث استطاعت المرأة أن تحافظ على تنوع النصوص والألحان وتكيّفها مع السياقات المتجددة. غنّت المرأة للحياة وللأرض وللحب وللوطن، وربطت الأغنية بمراحل التحوّل الاجتماعي والسياسي في فلسطين. من خلال هذا الحضور العاطفي والمعرفي، أثبتت المرأة الفلسطينية أنّ الغناء ليس مجرد أداء، بل هو فعل مقاومة ثقافي وحفاظ على هوية متجذّرة في الأرض والوجدان.

الأغاني النسائية في الأعراس وطقوس الفرح

رافقت الأغاني النسائية طقوس الفرح الفلسطينية، وخاصة الأعراس، حيث أدت النساء أدوارًا مركزية في إحياء هذه المناسبات بأغانٍ تعبّر عن مشاعر الانتقال والتغير الاجتماعي. عكست الأغاني مشاعر الوداع والفرح والحنين، وعبّرت عن الفخر بعروسٍ تغادر بيت أهلها لتبدأ حياة جديدة. غالبًا ما كانت هذه الأغاني تؤدى بشكل جماعي في سياقات متسلسلة تُظهر طقوس الأعراس وتفاصيلها الدقيقة.

اندمج الغناء النسائي في الأعراس مع الرقص والحركة، ما عزز دوره في تشكيل روح جماعية خلال الحفل. ساعدت هذه الأغاني في توجيه المشاعر الجماعية نحو لحظة التحوّل التي يعيشها العروسان وأهلهما، وعبّرت عن القيم المرتبطة بالكرم، والنخوة، والانتماء. استُخدمت كلمات بسيطة وألحان مكرّرة لتكون سهلة الحفظ والترديد، ما ساهم في توارثها بين الأجيال.

أدّت النساء دور الناقلات لهذا الإرث الغنائي من خلال مشاركتهن المتكررة في الأعراس. لم تكن الأغاني مجرّد وسيلة ترفيهية، بل حملت دلالات ثقافية عميقة تمثّل الموروث الشعبي الفلسطيني في بعده الاجتماعي. بفضل هذا الاستمرار، تحوّلت الأغاني النسائية في الأعراس إلى سجلات شفوية توثق أحوال الناس، وعلاقاتهم، وتحوّلاتهم، مما جعلها ركيزة أساسية من الأغاني التراثية الفلسطينية.

الحداءات والأغاني المرتبطة بالأمومة والتربية

تربط الحداءات والأغاني النسائية المرتبطة بالأمومة والتربية بين المرأة الفلسطينية ودورها العميق في تشكيل الذاكرة الثقافية داخل الأسرة. استخدمت الأمهات هذه الأغاني لتهدئة الأطفال، وترويضهم على النوم، وتعليمهم الكلمات الأولى، مما جعل الغناء وسيلة أساسية في الحياة اليومية. ارتبطت هذه الأغاني بالحنان والدفء والروابط العائلية، فنُسجت من تفاصيل صغيرة لتكوّن عالمًا حميمًا من الأصوات والقصص.

ظهرت في هذه الأغاني مواضيع تتعلق بالتمنيات بالسلامة، والأمل في المستقبل، والنصح والتوجيه، مما جعلها أداة تواصل وتربية في آن واحد. أدّت الأمهات والجدات هذه الأغاني في فترات الرضاعة أو أثناء العمل المنزلي، حيث يتحوّل الغناء إلى وسيلة للدمج بين العمل والرعاية. عبّرت الأغاني عن مشاعر الخوف والرجاء، وربطت الطفولة بالهوية الثقافية منذ لحظاتها الأولى.

ساهم استمرار أداء هذه الأغاني في نقل المفاهيم والعادات إلى الأجيال الجديدة بطرق غير مباشرة. تشرّب الأطفال هذه الأغاني دون شعور، لكنهم في الواقع كانوا يكتسبون من خلالها مفردات اللغة، وأسس السلوك، ونبض الانتماء. وبذلك، أصبحت الحداءات والأغاني التربوية حجر أساس في بناء الشخصية الفلسطينية، وأسهمت في ترسيخ الأغاني التراثية الفلسطينية كمكوّن أصيل من مكونات البيت والمجتمع.

تأثير المرأة في نقل التراث الشفهي للأجيال

جسدت المرأة الفلسطينية دورًا محوريًا في حفظ ونقل التراث الشفهي، سواء من خلال الأغاني أو الأمثال أو الحكايات، حيث مارست هذا الدور داخل الأسرة والمجتمع بشكل تلقائي وفعّال. اعتمدت على الحفظ الشفوي في تمرير الموروث من جيل إلى آخر، فكانت الأغاني أداة تعليمية وثقافية تتوارثها الأجيال من خلال التفاعل والمشاركة. ساعد هذا الدور في بقاء الأغاني التراثية الفلسطينية حية ومستمرة في الحياة اليومية.

عملت النساء على إعادة إنتاج التراث الغنائي وتكييفه مع الظروف المتغيرة، حيث لم يقتصر دورهن على النقل، بل تعدّاه إلى التفسير والتطوير. أضفن على الأغاني لمسات خاصة تعبّر عن العصر والتجربة، ما جعلها تتجدد دون أن تفقد جوهرها. أدّى هذا التفاعل الديناميكي بين النقل والتجديد إلى جعل الأغاني أكثر ارتباطًا بالواقع، وأكثر قدرة على البقاء في الذاكرة الجمعية.

وفرت البيئات العائلية والمناسبات الاجتماعية سياقًا مثاليًا لنقل الأغاني، حيث كانت الأم أو الجدة تغني للأطفال، أو تشارك في مناسبات عامة تُردد فيها الأغاني بشكل جماعي. ساهم هذا التكرار والتفاعل في ترسيخ الأغاني كأداة تواصل بين الأجيال. من خلال هذا الدور المتواصل، تمكنت المرأة من المحافظة على الأغاني التراثية الفلسطينية، وضمنتها لتبقى حاضرة في وجدان الشعب، كصوت حيّ لا يشيخ يعكس نبض الأرض وحكاياتها.

كيف تغيّر أداء الأغاني الشعبية الفلسطينية في العصر الحديث؟

شهدت الأغاني التراثية الفلسطينية تحوّلاً ملحوظًا في طريقة أدائها خلال العقود الأخيرة، نتيجة تطورات فنية وتقنية واجتماعية متسارعة. فقد أصبح الأداء الغنائي أكثر ارتباطًا بالتقنيات الحديثة، حيث لجأ الفنانون إلى استخدام أدوات تسجيل واستوديوهات احترافية حسّنت من جودة الصوت وأعطت الأغنية الشعبية بُعدًا جديدًا. وفي ذات السياق، بدأت هذه الأغاني بالظهور في مساحات رقمية بديلة مثل يوتيوب وتيك توك، مما أتاح للجمهور من مختلف الأعمار والمواقع الجغرافية التفاعل معها، وهو ما لم يكن ممكنًا في السابق. وقد أضفى هذا التوسّع في وسائط العرض تغييرات على أسلوب الأداء ذاته، إذ أصبح أكثر مرونة من الناحية التقنية والفنية.

وفي الوقت ذاته، طرأت تغييرات على البنية اللغوية والأسلوبية للنصوص المغنّاة، إذ أعاد بعض الفنانين كتابة كلمات الأغاني لتكون أقرب إلى الواقع المعاصر دون إغفال الجوهر التراثي. كما ظهر نوع من التداخل بين اللهجات، حيث لم تعد اللهجة الريفية هي السائدة بالكامل، بل بات الأداء أحيانًا يمزج بين الفصحى والمحكية أو بين لهجات فلسطينية متعددة. وقد أثّر هذا التنوّع على استقبال الجمهور، فساهم في تعميق الانتماء من جهة، كما جذب أجيالًا جديدة نحو الأغنية الشعبية من جهة أخرى. ومع كل هذه التغيّرات، احتفظت الأغاني الشعبية بجوهرها المعبّر عن الأرض والهوية، مما منحها استمرارية طبيعية في وجدان الناس.

أما على مستوى المواقع التي تؤدى فيها هذه الأغاني، فقد تغيّر السياق كليًا. إذ لم تعد الأغنية الشعبية تقتصر على المناسبات المحلية أو الأعراس كما كان الحال في السابق، بل باتت تُؤدى في مهرجانات فنية ومناسبات ثقافية داخل فلسطين وخارجها. كما أصبح أداؤها جزءًا من الفعاليات التي تُنقل مباشرة على وسائل التواصل أو التلفزيون، مما رفع من قيمتها التعبيرية وجعلها حاضرة في وجدان ووعي الفلسطيني المعاصر. ومن خلال هذا التحوّل، استطاعت الأغاني التراثية الفلسطينية أن تحافظ على مكانتها كصوت الأرض الذي لا يشيخ، يعيد التجدّد في كل مرحلة دون أن يفقد هويته الأصيلة.

التأثيرات الموسيقية العربية المعاصرة على اللحن الفلسطيني

تأثّر اللحن الفلسطيني في العصر الحديث بالأنماط الموسيقية العربية المعاصرة، مما أضاف إليه بعدًا جديدًا من التنوع والتجديد. فقد بدأت ملامح موسيقى البوب العربي والشرقي المعاصر تظهر في الأغاني الشعبية الفلسطينية، سواء من حيث استخدام المقامات الموسيقية أو التوزيع النغمي. وأدى هذا التأثر إلى خروج الأغنية من قالبها التقليدي الصارم، لتصبح أكثر تفاعلاً مع متغيرات الذوق الموسيقي الإقليمي. كما أسهمت هذه التأثيرات في جعل الأغنية أكثر سهولة في التلقي لدى جمهور أوسع، خصوصًا بين فئة الشباب الذين ينجذبون إلى الإيقاعات السريعة والتوزيع الحديث.

من جانب آخر، ساعد هذا التداخل الموسيقي على خلق نوع من التوازن بين المحافظة على الطابع التراثي والانفتاح على الحداثة. إذ لم يُستبدل اللحن الأصلي بالكامل، بل جرى تطويعه بطرق دقيقة، أضافت إليه دون أن تمحو معالمه الأصيلة. فاختلط صوت العود التقليدي مع آلات معاصرة كالكيبورد والساكسفون، بينما حافظ الإيقاع على نبضه الشعبي المعروف. ونتيجة لذلك، بات من الممكن الاستماع إلى الأغنية التراثية الفلسطينية ضمن سياق حديث دون أن يشعر المستمع بانفصال عن جوهرها الثقافي.

كذلك، ساعدت هذه التأثيرات الموسيقية على تحفيز الفنانين الفلسطينيين للابتكار داخل فضاءهم الموسيقي الخاص. فقد بدأ بعضهم بتجريب أنماط موسيقية جديدة مستوحاة من موسيقى الراي أو الجاز أو حتى الفيوجن، مما أفرز حالة موسيقية فلسطينية هجينة ذات طابع خاص. وهذا الانفتاح لم يكن موجّهًا فقط نحو التنوع، بل جاء تعبيرًا عن رغبة في تطوير الأغنية التراثية دون قطع صلتها بجذورها. وفي هذا السياق، استمرّت الأغاني التراثية الفلسطينية في أداء دورها التعبيري العميق، محافظًة على مكانتها كصوت الأرض الذي لا يشيخ، يتأثر بالمحيط لكنه لا يفقد هويته.

الفرق الفنية الحديثة وإحياء الأغاني القديمة

ظهرت في السنوات الأخيرة فرق فنية فلسطينية حديثة عملت على إعادة إحياء الأغاني القديمة بطريقة تتناسب مع ذوق العصر، مع الحفاظ على الجوهر التراثي للنصوص والألحان. وقد بدأت هذه الفرق في البحث عن الأغاني المنسية أو المهملة ضمن الأرشيفات الشعبية والمكتبات الصوتية، ثم أعادت توزيعها موسيقيًا لتتناسب مع معايير العصر. وقدّمت هذه الأغاني بأسلوب معاصر من حيث التوزيع الصوتي واختيار الأداء، لكنها في الوقت ذاته لم تتخلّ عن الروح الشعبية التي ميّزت هذه الأغاني منذ بدايتها. ومع الوقت، أصبح لهذه الفرق حضورٌ قوي في المشهد الفني الفلسطيني والعربي.

تفاعلت هذه الفرق مع جمهور متنوّع من حيث الأجيال والانتماءات الثقافية، فقد استهدفت فئات الشباب الباحثين عن هوية غنائية قريبة من جذورهم، وكذلك كبار السن الذين يجدون في هذه الأغاني صدى لماضيهم العاطفي والوطني. وساعدت هذه المقاربة على تجسير الهوة بين الأجيال من خلال الأغنية، إذ أصبحت الأغاني القديمة وسيلة للتلاقي الثقافي بين الحاضر والماضي. كما أنّ إدخال أدوات موسيقية معاصرة في أداء الأغاني لم يُضعف الطابع التراثي، بل ساعد في إبرازه بصيغة فنية أقرب إلى المعاصرة، دون تفريط في الهوية.

في موازاة ذلك، أسهم انتشار هذه الفرق في تنشيط الذاكرة الجمعية الفلسطينية، حيث عادت أغنيات كانت قد غابت عن التداول إلى الواجهة. واستُخدمت هذه الأغاني في أعمال فنية ومسرحية وأفلام وثائقية، مما أعاد تسليط الضوء على مضمونها الثقافي والاجتماعي. وأتاح هذا الإحياء للأغنية الشعبية أن تظل قادرة على التعبير عن الحنين والانتماء والهوية، حتى في أشكالها المُعاد إنتاجها. وهكذا، واصلت الأغاني التراثية الفلسطينية أداء دورها كصوت الأرض الذي لا يشيخ، عبر جهود هذه الفرق التي أعادت تقديمها بروح متجددة دون المساس بأصالتها.

دور الإعلام ومنصات التواصل في نشر التراث الغنائي

أسهم الإعلام الحديث ومنصات التواصل الاجتماعي في إعادة تشكيل مسار انتشار الأغاني الشعبية الفلسطينية، وجعلها أكثر حضورًا وتأثيرًا في الوعي الجمعي. فقد أصبحت هذه المنصات أدوات فاعلة في نقل الأغاني من سياقاتها التقليدية إلى جمهور عالمي واسع. وتمكّن الفنانون من تسجيل مقاطعهم الغنائية ومشاركتها بسهولة، مما جعل الأغنية متاحة في أي وقت ومن أي مكان. وسمح ذلك بتكريس حضور الأغنية التراثية في الحياة اليومية للفلسطينيين سواء داخل الوطن أو في الشتات، وهو ما عمّق علاقتهم بالهوية الثقافية.

علاوة على ذلك، أتاحت هذه المنصات للفنانين والموسيقيين فرصة تجربة أنماط جديدة من الأداء والتفاعل مع جمهور متنوّع. إذ لم تعد الأغنية تُقدّم بشكل أحادي الاتجاه، بل أصبحت عرضة للنقاش، الإعجاب، وإعادة الإنتاج في شكل مقاطع قصيرة أو ريمكسات. كما أدّت هذه التفاعلات إلى تعزيز حالة المشاركة المجتمعية، إذ أصبح الجمهور جزءًا من عملية حفظ وتداول التراث الغنائي. ومع تزايد أعداد المتابعين، ازدادت قيمة الأغاني الشعبية، وتحوّلت إلى رموز تعبّر عن الصمود والحنين والهوية، متجاوزة دورها الفني إلى البعد الرمزي.

كذلك، ساعد الإعلام التقليدي والرقمي في تسليط الضوء على أهمية التراث الغنائي كعنصر من عناصر المقاومة الثقافية. فقد أصبحت الأغاني تُعرض ضمن برامج وثائقية، وتُستخدم في تقارير إخبارية وحملات توعوية، مما منحها بعدًا وظيفيًا جديدًا. وبفضل هذا الاستخدام المتنوّع، حافظت الأغاني التراثية الفلسطينية على دورها الفاعل في تشكيل الوعي، واستمرت في أداء مهمتها الثقافية والاجتماعية. وهكذا، لم تكتفِ هذه الأغاني بالتواجد في ذاكرة الماضي، بل باتت حاضرة في مشهد معاصر يتفاعل معها بوسائل جديدة، ما يؤكد أنها صوت الأرض الذي لا يشيخ، بل يتجدّد باستمرار.

رمزية الآلات الموسيقية الفلسطينية في تشكيل هوية الأغنية الشعبية

تُجسّد الآلات الموسيقية الفلسطينية جانباً مركزياً من الهوية الثقافية للشعب، إذ لا تكتفي بإنتاج النغم، بل تنقل شعور الانتماء وتُترجم العلاقة العضوية بين الإنسان الفلسطيني وأرضه. في قلب الأغنية الشعبية، تحتل هذه الآلات دوراً رمزياً يوثق لحظات الفرح والحزن، ويعكس نبض الحياة اليومية في القرى والمخيمات والمدن. ومن خلال تكرار استخدامها في المناسبات والطقوس، تتجاوز هذه الآلات دورها الفني لتصبح علامات دالة على التاريخ والذاكرة.

تبرز هذه الرمزية بشكل جليّ حين تُستخدم الآلات كامتداد لصوت الإنسان الفلسطيني في مواجهة التهجير والشتات، فتعبّر عن الارتباط بالأرض بلغة لا تحتاج إلى ترجمة. تمكّنت الأغاني التراثية الفلسطينية من احتضان هذه الآلات وتوظيفها كأداة تواصل بين الأجيال، ما ساعد على ترسيخها كجزء لا يتجزأ من سردية الوطن والمقاومة. هكذا، تصبح الموسيقى فعل تذكّر، وكل آلة تعزف على وترٍ من الذاكرة الجماعية.

تعمّق هذا الحضور الرمزي بفضل استمرار تناقل العزف الشعبي جيلاً بعد جيل، حيث ساعد الحفاظ على هذه الآلات في تثبيت جذور الثقافة وتحصينها من التلاشي. لا يمكن فصل صوت القربة أو الناي أو المجوز عن المشهد الطبيعي الفلسطيني، فهي تصدح من قلب الجبال والتلال لتعلن حضور الأغنية الشعبية كمرآة للوجدان الجمعي، وجزء من روح الأرض التي لا تشيخ ولا تتعب.

القربة واليرغول ودورهما في تشكيل الإيقاع البدوي

تُعد القربة واليرغول من أبرز الآلات التي تصدّرت المشهد الموسيقي في البيئة البدوية الفلسطينية، لما تحمله من طابع صوتي قوي يتلاءم مع الفضاء المفتوح لطبيعة الصحراء والبادية. ساهمت هذه الآلات في تشكيل هوية لحنية تتسم بالإيقاع المتواصل، فترافق الرعاة والبدو في تنقلاتهم، وتُستخدم في الاحتفالات والمناسبات التي تتطلب حضوراً جماعياً ومشاركة وجدانية.

اتسمت ألحان القربة واليرغول بقدرتها على خلق حالة من التماهي مع الإيقاع الداخلي للبيئة، إذ تعكس نغمة الحياة البدوية بكل ما تحمله من تنقل وخشونة وانسياب. عملت هذه الآلات على توفير خلفية صوتية متكررة تساعد على تثبيت الخطوات في الرقص البدوي وتعزز الانسجام بين الأفراد أثناء الأداء الجماعي. في الأغاني التراثية الفلسطينية، يُشكل صوت اليرغول نغمة مألوفة تربط بين الأرض والإيقاع.

ساهم اعتماد هذه الآلات في ترسيخ صورة فنية خاصة بالصحراء الفلسطينية، حيث لم يكن الغناء البدوي مجرد وسيلة ترفيه، بل وسيلة تعبير عن الهوية والخصوصية. شكّلت القربة واليرغول معاً ثنائية متكاملة تعزف على أوتار الانتماء، وتربط بين الماضي والحاضر من خلال تكرار اللحن وتنوع الأداء. في هذا السياق، لم تكن الأغاني التراثية الفلسطينية مجرد أغانٍ بل سرديات صوتية تكتبها هذه الآلات كلما دوّى صداها في الفضاء البدوي.

الشبّابة والناي كرموز للأغنية الريفية الهادئة

تميّزت الشبّابة والناي بكونهما أداتين تحملان في صوتهما طابع الريف وسكونه، حيث استُخدمتا في لحظات الصفاء والتأمل التي ترافق الحياة اليومية في القرى الفلسطينية. جاء حضور هاتين الآلتين ليعكس الإيقاع الهادئ للطبيعة، إذ ترافق أنغامهما مشاهد الرعي وزمن الحصاد وسهرات الليالي الطويلة. بفضل هذه الخصائص، ارتبطت الأغاني التراثية الفلسطينية التي تُستخدم فيها هذه الآلات بمشاعر الشوق والحنين والارتباط بالأرض.

قدّم الناي والشبّابة نغماً منفرداً يتناسب مع اللحظة الخاصة التي يمر بها الفرد، فبينما تفرض بعض الآلات طابعاً جماعياً، تفتح الشبّابة والناي المجال للتعبير الشخصي والصوت الداخلي. يحمل عزفهما قدراً من البساطة والانسياب، ما يجعل المستمع يعيش تجربة وجدانية مليئة بالصور والذكريات. ومن خلال هذه الخصوصية، اكتسبت الأغنية الريفية الفلسطينية طابعاً حميمياً تنقله هذه الآلات.

تعزّزت الرمزية الثقافية لهاتين الآلتين من خلال حضورهما المتواصل في المشهد الفني الفلسطيني، فهما لا تغيبان عن المشاهد التي توثّق الحياة القروية. سمحت هذه الرمزية باستمرار التأثير العاطفي للأغاني التراثية الفلسطينية، إذ تتحول الأنغام الصادرة من الشبّابة والناي إلى لغة تتجاوز الكلمات وتصل مباشرة إلى الوجدان. وبهذا، تسهم هذه الآلات في الحفاظ على جوهر الأغنية الريفية الهادئة كصوتٍ دائم التجدّد في مشهد تراثي لا يشيخ.

الطبل والمجوز في طقوس الدبكة والعروض الاحتفالية

احتل الطبل والمجوز مكانة محورية في الطقوس الجماعية والاحتفالات الشعبية، حيث ارتبطا مباشرةً بعروض الدبكة التي تُعد من أبرز مظاهر الفرح الجماعي في الثقافة الفلسطينية. يمثّل هذان العُنصران أساس الإيقاع الذي يحرك صفوف الراقصين ويوجّه خطواتهم بإيقاعٍ ثابت ومتصاعد، ما يجعل الأداء الحركي متناسقاً ومنظماً. ارتبطت الأغاني التراثية الفلسطينية المصاحبة لهذين العزفين بمناسبات الأعراس والمواسم، فكان الإيقاع وسيلة لنقل مشاعر الفرح والانتماء.

وفّر الطبل خلفية إيقاعية قوية تنتظم عليها الحركات، في حين قدّم المجوز لحنًا نابضًا بالحيوية يعزّز من تفاعل الجمهور والمشاركين. عمل التزاوج بين هاتين الآلتين على خلق مناخ احتفالي خاص، حيث يندمج الصوت والحركة في أداءٍ جماعي يوحّد الحضور. لا يقتصر دورهما على ضبط الإيقاع فحسب، بل يتجاوز إلى خلق حالة وجدانية تتغلغل في نفوس المشاركين وتضفي على اللحظة الاحتفالية طابعاً طقسياً متجدداً.

أكسبهما هذا الدور قدرة على التعبير عن الفرح الجمعي، وجعل منهما رمزًا ثقافيًا يتكرر حضوره في مختلف المناطق الفلسطينية. ومع كل مناسبة يُسمع فيها صوت الطبل والمجوز، يعود الحنين إلى المشهد الجماعي، إلى الساحة التي يتجمّع فيها الناس ويعبرون من خلالها عن ارتباطهم بجذورهم. بهذا الشكل، تتحوّل الأغاني التراثية الفلسطينية إلى مرايا للاحتفال الجماعي، يحملها الطبل والمجوز عبر الزمن كدليل حي على بقاء الصوت الفلسطيني في فضائه الطبيعي والوجداني.

هل يمكن للأغاني الشعبية الفلسطينية أن تواكب المستقبل وتحافظ على أصالتها؟

تُعد الأغاني الشعبية الفلسطينية تعبيرًا حيًّا عن الوجدان الجمعي الفلسطيني، فهي تحكي تفاصيل الحياة اليومية، وتوثّق التحولات الاجتماعية والسياسية، وتعكس القيم والتقاليد. ولذلك، يمكن اعتبار هذه الأغاني امتدادًا لذاكرة جماعية تحمل في طياتها هوية الشعب الفلسطيني وتاريخه. في ظل التطور التكنولوجي والعولمة الثقافية، تبرز الحاجة إلى التساؤل حول إمكانية استمرار هذه الأغاني دون أن تفقد جوهرها، لا سيما في ظل تعرضها لموجات التأثيرات الموسيقية الخارجية التي قد تؤثر في بنيتها الأصلية. ومن هذا المنطلق، يشير الواقع إلى أن الأغاني التراثية الفلسطينية ما زالت تملك مقومات التجدّد والاستمرارية، شرط أن تُقدَّم برؤية توازن بين الحفاظ على الأصالة والانفتاح على الأدوات المعاصرة.

تشير المؤشرات الميدانية إلى أن فئة الشباب لا تزال تبدي اهتمامًا بهذا الشكل الغنائي، خاصةً إذا أُعيد تقديمه بروح معاصرة تُراعي الذوق الموسيقي الحديث. فقد ساعدت بعض المحاولات الحديثة في خلق فضاء جديد للأغنية التراثية من خلال مزجها بالتقنيات الصوتية الحديثة دون أن يُفرَغ محتواها الثقافي من معانيه. كما أسهمت منصات التواصل الاجتماعي في إعادة انتشار هذه الأغاني عبر تسجيلات مصوّرة ونسخ مُعاد توزيعها بأسلوب يحاكي التطوّر التقني. وبالرغم من ذلك، لا تزال هناك فجوة بين التقديم الشعبي العفوي الذي يتم في الحقول والمناسبات، وبين النسخ المعاصرة التي قد تخسر شيئًا من العفوية والبُعد الرمزي للأداء الجماعي.

يتضح إذًا أن المحافظة على الأغاني التراثية الفلسطينية في عصر السرعة والتحوّل يتطلب وعياً ثقافياً ومؤسساتياً بأهمية هذا الموروث. فمتى توافرت بيئة حاضنة تحتضن التجريب وتؤمن بالتنوع، تصبح الأغنية الشعبية قادرة على التحول من شكل جامد إلى عنصر حيّ يتفاعل مع الزمن. هكذا يمكن القول إن تلك الأغاني لا تخشى المستقبل إذا ما تم دمجها في حركة مستمرة من التعلّم والإنتاج والتوثيق، تضمن لها البقاء كصوت حقيقي للأرض، لا كقطعة متحفية معلقة في الذاكرة.

مشاريع التوثيق الرقمي للتراث الغنائي

شهدت السنوات الأخيرة اهتمامًا متزايدًا في مشاريع التوثيق الرقمي للأغاني التراثية الفلسطينية، خاصة في ظل إدراك خطر اندثار هذا الموروث نتيجة الغياب الطويل عن الأرض، أو بسبب تقادم الأجيال وتغير الأنماط الاجتماعية. أدّت هذه المشاريع دورًا جوهريًا في جمع وتسجيل الأغاني القديمة من أفواه من تبقوا من الرواة الشعبيين، ما ساهم في الحفاظ على النصوص والمقامات والطرائق الغنائية الخاصة بكل منطقة. كما ساعدت أدوات التسجيل الحديثة في تقديم نسخ نقية من الأداء الغنائي، قابلة للحفظ طويل الأمد، ويمكن تداولها بسهولة بين الباحثين والمستمعين.

اعتمدت مشاريع التوثيق الرقمية على بناء قواعد بيانات تحفظ الأغاني في سياقاتها المختلفة، سواء كانت أغاني أفراح أو مواسم زراعية أو طقوس دينية. تمت أرشفة الأغاني مع الشروحات اللازمة حول ظروف الأداء، وهوية المؤدي، وأحيانًا ظروف التسجيل، ما يضفي بعدًا توثيقيًا مركبًا يتجاوز مجرد الحفظ الصوتي. هذه المقاربة الشاملة تُتيح للأغنية أن تُفهم ضمن نسيجها الثقافي والاجتماعي، وليس فقط كمنتج صوتي منزوع الدلالة. وبفضل هذه الجهود، بات من الممكن للمهتمين داخل فلسطين وخارجها الوصول إلى تراث غنائي كان مهددًا بالنسيان.

ورغم هذا التقدم، ما تزال هذه المشاريع تواجه تحديات تمويلية وتقنية تجعل استمراريتها غير مضمونة على المدى البعيد. كما يلاحظ أن عددًا من هذه المشاريع يعتمد على جهود فردية أو مبادرات غير مؤسسية، ما يعرّضها للزوال إذا غاب القائمون عليها. لذلك، يتطلب الأمر بنية مؤسساتية تدعم هذه المبادرات وتدمجها ضمن سياسات ثقافية طويلة الأمد. حينها، يمكن ضمان أن تظل الأغاني التراثية الفلسطينية محفوظة في ذاكرة رقمية حيّة، لا في أرفف الأرشيف الجامد.

إدماج الأصالة مع التوزيع الموسيقي الحديث

يمثل إدماج الأغاني التراثية الفلسطينية في فضاء التوزيع الموسيقي الحديث أحد أبرز المداخل لضمان استمراريتها وتأثيرها في الأجيال الجديدة. فقد شهدت التجربة الفلسطينية نماذج لفرق وفنانين أعادوا تقديم هذه الأغاني بصيغة معاصرة تراعي الإيقاعات العالمية، ولكن دون أن تُفرّط في خصوصية الهوية الموسيقية المحلية. ساعدت هذه المحاولات في جعل الأغنية الشعبية أكثر جاذبية لجمهور لا يستهويه الصوت التراثي الصرف، ما فتح أمامها أفقًا جديدًا من التداول والتفاعل.

يُظهر الواقع أن هذه المحاولات تتطلب وعيًا عميقًا ببنية الأغنية الأصلية، من حيث المقام والإيقاع والنص، حتى لا يفقد العمل طابعه التراثي أثناء التوزيع. كما يجب أن يُراعى في التوزيع أن يكمّل المحتوى لا أن يُغطي عليه، حتى تظل الأغنية محافظة على روحها الأصلية. في بعض التجارب، أُضيفت خلفيات إلكترونية هادئة دون أن يُمسّ البناء اللحني، مما أضفى على الأغنية أبعادًا جديدة من الحيوية المعاصرة، دون أن يُحدث قطيعة مع التراث.

ومع ذلك، تبقى هناك حاجة إلى حوار مستمر بين صنّاع الموسيقى التراثية والمهتمين بالموسيقى الإلكترونية المعاصرة، حتى يُنتَج خطاب موسيقي متوازن يراعي الجانبين. فإذا أُهمل هذا التوازن، تحوّلت الأغاني إلى نسخ هجينة قد تفقد جمهورها التراثي دون أن تكسب جمهورًا جديدًا. لهذا، فإن إدماج الأصالة مع التوزيع الحديث ليس فقط خيارًا تقنيًا، بل هو مشروع ثقافي بامتياز يتطلب حسًّا فنيًا ورؤية مجتمعية تحافظ على مكانة الأغاني التراثية الفلسطينية كجسر يربط الماضي بالمستقبل.

دور المدارس والمراكز الثقافية في نشر الموروث

أدّت المدارس والمراكز الثقافية في فلسطين دورًا محوريًا في نقل الأغاني التراثية الفلسطينية إلى الأجيال الناشئة، من خلال دمجها ضمن البرامج التعليمية أو من خلال الفعاليات الموسيقية والأنشطة اللاصفية. ساعد هذا الدمج في تشكيل وعي مبكر بأهمية التراث الغنائي، وربط الطلاب بتجارب آبائهم وأجدادهم عبر الصوت واللحن والكلمة. في بعض المدارس، أصبحت الحصص الموسيقية نافذة لتعليم الأطفال مقاطع من الأغاني التراثية، ما ساهم في جعل هذه الأغاني جزءًا من الذاكرة التربوية.

ساهمت المراكز الثقافية في تنشيط الحياة الفنية عبر تنظيم ورشات عمل تُدرّب الأطفال والشباب على الأداء الغنائي الشعبي، وتعرّفهم على الآلات الموسيقية المستخدمة تقليديًا في هذا النوع من الغناء. من خلال هذه الورش، أصبح بالإمكان تحفيز الطاقات الفنية، وتوسيع دائرة الاهتمام بالأغاني التراثية، وجعلها حاضرة في الفضاء الثقافي المحلي بشكل فعّال. كما عملت هذه المؤسسات على إشراك الأهالي والمجتمع المحلي في الفعاليات، ما عزّز من مكانة الأغنية الشعبية كتراث مشترك يُمارس جماعيًا لا فرديًا.

يتضح من هذا الدور التربوي والثقافي أن المدارس والمراكز ليست فقط ناقلًا للمعرفة، بل منصة لترسيخ الهوية وتفعيل الحضور المجتمعي للأغاني الشعبية. إن دعم هذه المراكز وتمكينها من مواصلة العمل مع أجيال متعددة، يُعد خطوة أساسية لضمان بقاء الأغاني التراثية الفلسطينية حاضرة وفاعلة في النسيج الاجتماعي والثقافي الفلسطيني. فحين تكون الأغنية جزءًا من الحياة اليومية للطفل والشاب، فإنها تغدو صوتًا مألوفًا لا يمكن نسيانه، بل يُعاد إنتاجه بأشكال جديدة كلما تغيّر الزمن.

ما دور الأغاني التراثية الفلسطينية في حياة الطفل الفلسطيني اليوم؟

تسهم الأغاني التراثية الفلسطينية في ربط الطفل بجذوره منذ سنواته الأولى، إذ يتعرّف من خلالها على مفردات الأرض والقرية والبيت والعائلة. وعندما تُدرّس هذه الأغاني في المدارس أو تُغنّى في الأنشطة الكشفية والمخيمات الصيفية، تصبح وسيلة تربوية لترسيخ القيم الوطنية والانتماء. كما تساعد الألحان البسيطة والإيقاعات المحببة على جعل التراث قريبًا من عالم الطفل الرقمي، فيشعر أن هذه الأغاني جزء من حياته وليست مادة ماضية بعيدة عن واقعه.

كيف تسهم الفرق الشبابية المعاصرة في تجديد حضور هذه الأغاني؟

تعمل الفرق الشبابية الفلسطينية على إعادة توزيع الأغاني التراثية بأساليب موسيقية حديثة، مع الحفاظ على نصوصها أو روحها الأصلية. هذا المزج بين الإيقاع الشعبي والآلات المعاصرة يجعل الأغنية أكثر قربًا من ذائقة الجيل الجديد، خاصة على منصات مثل يوتيوب وتيك توك. كما تقدّم هذه الفرق حفلات في الجامعات والمراكز الثقافية والمهرجانات، فتخلق فضاءً يلتقي فيه الكبار والصغار حول الأغنية نفسها، لكن في قالب جديد يثبت أن التراث قابل للتجدد لا للاندثار.

ما أبرز التحديات التي تواجه الأغاني التراثية الفلسطينية؟

تواجه الأغاني التراثية الفلسطينية في الشتات تحديات تتعلق بتغيّر اللغة اليومية للأبناء واندماجهم في ثقافات جديدة، ما يهدد حضور الأغنية في البيوت. ومع ذلك، يمكن تجاوز هذه التحديات عبر مبادرات عائلية وثقافية واعية؛ كتنظيم أمسيات غنائية عائلية، أو إشراك الأطفال في فرق دبكة وجوقات مدرسية، أو متابعة قنوات رقمية متخصصة في التراث الفلسطيني. بهذه الجهود يصبح الغناء التراثي جسرًا يربط أبناء الشتات بوطنهم الرمزي، ويمنحهم هوية مضيئة داخل مجتمعاتهم الجديدة.

وفي ختام مقالنا، يمكن القول أن الأغاني التراثية الفلسطينية المُعلن عنها ما زالت تشكّل أحد أهم أعمدة الهوية الثقافية والوطنية، فهي تختزن ذاكرة المكان والإنسان وتعيد تجسيدها في كل لحن وكلمة. ورغم التحولات التقنية والعولمة الثقافية، ما دامت هذه الأغاني حاضرة في البيوت والمدارس والمهرجانات والمنصات الرقمية، ستبقى قادرة على مرافقة الأجيال المقبلة. وهكذا تستمر الأغاني التراثية الفلسطينية كصوتٍ للأرض لا يشيخ، يجمع الماضي بالحاضر ويُمهّد لجسر حيّ نحو المستقبل.

تنويه مهم بشأن حقوق المحتوى

جميع الحقوق محفوظة لموقع نَبْض العرب © 2025. يُمنع نسخ هذا المحتوى أو إعادة نشره أو ترجمته أو اقتباس أكثر من 10% منه إلا بإذنٍ خطّي مسبق. لأي استخدام تجاري أو أكاديمي، يُرجى التواصل عبر: info@nabdalarab.com.

ملاحظة: يُسمح بالاقتباس المحدود مع ذكر المصدر ورابط مباشر للمقال الأصلي.