إسهامات ابن رشد في الفلسفة والطب

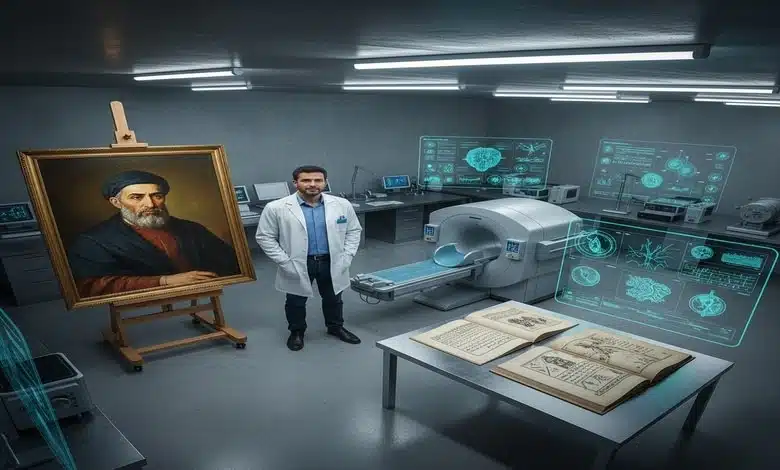

تمثل إسهامات ابن رشد في الفلسفة والطب منهجًا متكاملًا يجمع بين العقل والتجربة ويربط النص بالبرهان. حيث قدّم ابن رشد شروحًا دقيقة لمؤلفات أرسطو، أعادت الاعتبار لقيمة التفكير العقلي، كما اعتمد على الملاحظة في التشخيص والوقاية الطبية من خلال كتابه الشهير الكليات. وفي هذا المقال، سنستعرض أبرز إسهامات ابن رشد في الفلسفة والطب.

محتويات

- 1 لمحة تاريخية عن إسهامات ابن رشد في الفلسفة والطب

- 2 كيف أثّرت إسهامات ابن رشد في الفلسفة على الفكر الإنساني؟

- 3 إسهامات ابن رشد الطبية وإسهامه في تطور العلوم

- 4 ما دور إسهامات ابن رشد في إثراء الفكر الإسلامي؟

- 5 أثر ابن رشد في التراث الأوروبي والنهضة الحديثة

- 6 المنهج العلمي عند ابن رشد وأبعاده التطبيقية

- 7 إسهامات ابن رشد وإرثه في الفلسفة والطب عبر العصور

- 8 لماذا يُعتبر ابن رشد جسراً بين الشرق والغرب؟

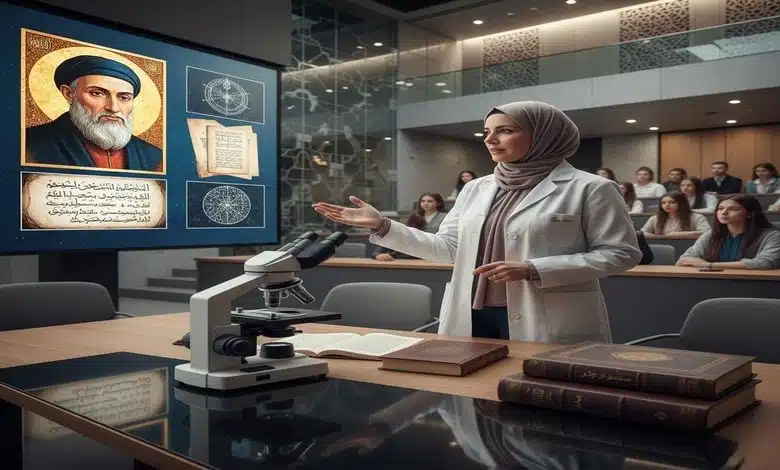

- 9 كيف يفيد منهجه الجامعات المعاصرة؟

- 10 ما مبادئ إدارة الخلاف عنده؟

- 11 كيف تُترجم رؤيته طبيًا اليوم؟

لمحة تاريخية عن إسهامات ابن رشد في الفلسفة والطب

بدأ ابن رشد مسيرته الفكرية في بيئة غنية بالتفاعل بين العقل والنقل، ما مهّد له الطريق لإنتاج تراث فلسفي عميق. ركّز في أعماله الفلسفية على شرح مؤلفات أرسطو، وفسّرها بأسلوب يجمع بين الدقة المنطقية والرؤية الإسلامية، مما أتاح له أن يصبح جسراً بين الفلسفة اليونانية والتفكير الإسلامي. تناول في مؤلفه “فصل المقال” العلاقة بين الفلسفة والشريعة، مبينًا أن كليهما يسعى إلى الحقيقة من خلال وسائل مختلفة لكنها متكاملة، وهو ما دفعه إلى إعادة الاعتبار للعقل في بنية التفكير الديني.

استكمل ابن رشد مسيرته الفلسفية بردّه على انتقادات الغزالي للفلاسفة، خاصة في كتابه “تهافت التهافت”، الذي حمل دفاعًا صريحًا عن أهمية التفكير الفلسفي في فهم الوجود والشرائع. حافظ في هذا السياق على مقاربة عقلانية متزنة، ورفض الجمود الفكري الذي يحدّ من نشاط العقل في تأمل القضايا الكونية. واستطاع من خلال هذه الردود أن يثبت أن الفلسفة لا تتناقض مع الدين، بل تساهم في توسيع آفاق فهمه عبر المنهج العقلي التحليلي.

في مجال الطب، ألّف ابن رشد كتاب “الكليات في الطب”، الذي استعرض فيه المبادئ العامة لفهم الجسد الإنساني والأمراض التي تصيبه. تميّز هذا العمل بتركيزه على التشخيص والعلاج من منظور شامل، واحتوى على أقسام تناولت وظائف الأعضاء، التغذية، الأمراض الحادة والمزمنة، وأساليب الوقاية. ساعد هذا الكتاب على نقل المعرفة الطبية إلى أوروبا، وأصبح معتمدًا في كليات الطب لقرون لاحقة. بهذه الطريقة، اجتمعت إسهامات ابن رشد في الفلسفة والطب ضمن إطار موحّد يجمع بين النظر العقلي والممارسة التطبيقية، مما أكسبه مكانة فريدة في تاريخ العلوم.

نشأة ابن رشد في الأندلس وتأثير البيئة الفكرية

وُلد ابن رشد في قرطبة، إحدى أبرز حواضر الأندلس علميًا وثقافيًا، ونشأ في أسرة عُرفت بالعلم والفقه. وفّرت له هذه النشأة بيئة تعليمية مبكرة، إذ تلقى علوم اللغة، الفقه، والتفسير على يد والده وجده، اللذين شغلا مناصب قضائية رفيعة. هيمنت على مراحل تعليمه الأولى الروح المالكية السائدة في الأندلس، ما رسّخ في ذهنه بنية فكرية تقوم على الاجتهاد والقياس والتأصيل.

تميّزت قرطبة في ذلك العصر بوجود مكتبات ضخمة ومدارس علمية متعددة، مما أتاح لابن رشد الاطلاع على كتب التراث الإسلامي، ومؤلفات الفلاسفة الإغريق التي تُرجمت إلى العربية. أسهم هذا التنوع الثقافي في صقل شخصيته الفكرية، ودفعه إلى استكشاف مجالات معرفية متعددة، كالفلسفة، الطب، والمنطق. ساعده هذا الانفتاح المعرفي على أن يكوّن رؤى عقلانية مترابطة، تعكس توازنًا بين ما تلقّاه من علوم دينية وما درسه من علوم عقلية.

ارتبطت نشأة ابن رشد كذلك بعلاقات ثقافية مع نخبة العلماء والمفكرين في الأندلس، فتبادل معهم النقاشات حول قضايا الفلسفة والدين والعلم. شكّلت هذه التفاعلات بنية فكرية مستقرة مكّنته من تطوير منهج خاص به، يقوم على التوفيق بين الدين والعقل. بهذه الطريقة، مهّدت البيئة الفكرية في الأندلس لظهور إسهامات ابن رشد التي تميّزت بتعددها وشمولها، والتي بقيت حاضرة في الفكر الإسلامي والغربي لقرون طويلة.

السياق الثقافي والسياسي لعصر ابن رشد

تشكّل العصر الذي عاش فيه ابن رشد ضمن إطار سياسي اتسم بالتغيرات الحادة، إذ شهد انتقال السلطة من المرابطين إلى الموحدين. تبنّى الموحدون، في بدايتهم، نهجًا عقلانيًا نسبيًا وشجعوا على تطور العلوم والفلسفة، وهو ما ساعد على بروز شخصيات فكرية مثل ابن رشد. في هذا المناخ، عُيّن في مناصب رسمية في القضاء والطب، ما أتاح له ممارسة الفكر وتطبيقه في دوائر الحكم.

غير أن الأوضاع السياسية لم تبق على حالها، إذ شهدت الدولة الموحدية في مراحلها اللاحقة تغيرًا في سياساتها تجاه الفلسفة، فأصبحت أكثر تحفظًا تجاه المفكرين العقلانيين. نتج عن ذلك نفي ابن رشد إلى مراكش في أواخر حياته، ومُنع من تدريس الفلسفة لبعض الوقت، قبل أن يُعاد إليه الاعتبار. عكست هذه التحولات علاقة متوترة بين السلطة والمفكرين، وكان لها أثر بالغ في تلقي فكر ابن رشد داخل المجتمع.

تزامن هذا الوضع مع تحولات ثقافية داخل المجتمع الإسلامي، إذ احتدم النقاش بين الفقهاء والفلاسفة حول حدود العقل والدين. رأى البعض أن الفلسفة تهدد العقيدة، في حين دافع آخرون عن دورها في خدمة الدين. وسط هذه الجدالات، تمكّن ابن رشد من أن يكون صوتًا معتدلًا يدعو إلى التوازن، ما منح إسهامات ابن رشد قيمة مضافة، بوصفها تعبيرًا عن مواجهة التحديات الثقافية والسياسية من خلال الفكر الحر والتحليل العقلاني.

تكوينه العلمي بين الفقه والفلسفة والطب

بدأ تكوين ابن رشد العلمي بدراسة الفقه والعلوم الدينية، حيث تعلّم المذهب المالكي على يد والده وأساتذته في قرطبة. أتقن أصول الفقه وقواعد الاجتهاد، وتدرّب على تحليل النصوص الشرعية والتعامل مع القضايا القضائية، وهو ما مكّنه لاحقًا من تولي مناصب قاضي القضاة في قرطبة ومراكش. أسهمت هذه الخلفية الفقهية في ترسيخ حسّه النقدي والتنظيمي، وشكّلت قاعدة صلبة لتطوره العلمي في مجالات أخرى.

اتجه بعد ذلك إلى دراسة الفلسفة والمنطق، متأثرًا بالفكر الأرسطي ومؤلفات فلاسفة المسلمين مثل ابن سينا والفارابي. عمّق فهمه للفلسفة عبر قراءة النصوص اليونانية المترجمة، وبدأ في كتابة شروحه الشهيرة على كتب أرسطو، التي أصبحت لاحقًا مرجعًا للجامعات الأوروبية. جمع بين التحليل العقلي الدقيق والالتزام بالمنهج الإسلامي، مما أضفى على كتاباته طابعًا تفسيريًا متوازنًا، يراعي السياق الثقافي والديني.

في موازاة ذلك، تعلّم ابن رشد الطب ومارسه عمليًا، وكتب في علم الأمراض، العلاج، التشريح، ووظائف الأعضاء. تركّزت جهوده على توحيد المبادئ الطبية ضمن منظومة معرفية منطقية، كما فعل في كتابه “الكليات في الطب”، الذي اعتُبر من أبرز المراجع في الطب الإسلامي. من خلال هذا التكوين العلمي المتنوع، ظهرت إسهامات ابن رشد التي عبّرت عن عقلية موسوعية، تسعى إلى الجمع بين المعرفة النظرية والتطبيقية، بما يعكس روح العصر ونهج الباحث المستقل.

كيف أثّرت إسهامات ابن رشد في الفلسفة على الفكر الإنساني؟

برز تأثير إسهامات ابن رشد في الفلسفة من خلال إعادة إحياء الفكر الأرسطي الذي كان قد طاله النسيان في الغرب الأوروبي خلال العصور الوسطى. فقدّم شروحاته الدقيقة على مؤلفات أرسطو، وأتاح بذلك لجيل من المفكرين الأوروبيين العودة إلى منطق العقل والتحليل الفلسفي. وأدّت هذه العودة إلى تعزيز الفكر العقلاني في أوروبا، وساهمت في التمهيد للنهضة الفكرية والعلمية التي شهدتها القارة لاحقًا. كما مهّد ابن رشد الطريق أمام تطوير المنهج العقلي النقدي، فغدت شروحه مصدرًا أساسيًا للدراسة في الجامعات الأوروبية، واعتُبرت مرجعية مركزية للفلاسفة المسيحيين الذين سعوا للجمع بين الفلسفة والإيمان.

امتد تأثيره إلى خارج الفلسفة ليشمل المجالات العلمية والطبية، حيث لم يفصل بين التأمل النظري والتطبيق العملي. واعتبر أن الفلسفة ليست ترفًا ذهنيًا، بل وسيلة لفهم الطبيعة والإنسان والله. لذلك سعى إلى توحيد منهج التفكير الفلسفي مع مبادئ الشريعة الإسلامية، فرأى أن الحقيقة واحدة وإن تعددت طرق الوصول إليها. وبهذا الطرح، أعاد الاعتبار لدور الفلسفة في المجتمع الإسلامي، بعد أن كانت قد تعرّضت لانتقادات شديدة من بعض التيارات الفكرية والدينية في عصره. وقد انعكس هذا الجمع بين العقل والدين في مؤلفاته التي دافعت عن الفلسفة بوصفها ممارسة مشروعة وضرورية للفهم العميق للدين.

عندما انتقلت أفكاره إلى أوروبا، تغيّر مسار الفكر الغربي بشكل كبير. فقد لعبت إسهامات ابن رشد دورًا محوريًا في ظهور ما يُعرف بالفلسفة المدرسية، التي حاولت التوفيق بين العقيدة المسيحية والعقل الأرسطي. وتجلّت بصمته بشكل واضح في أعمال مفكرين مثل توما الأكويني الذي ناقش بعض آرائه بعمق. ومع مرور الزمن، أصبحت شروحه قاعدة معرفية لفهم الفلسفة القديمة بمنظور إسلامي عقلاني، مما أثبت أن الفكر الإسلامي قادر على أن يكون مشاركًا فاعلًا في تطور الحضارة الإنسانية.

موقف ابن رشد من العقل والنقل

شكّل ابن رشد تصورًا متكاملًا لعلاقة العقل بالنقل، قائمًا على التكامل لا التنافر. وانطلق في ذلك من قناعة راسخة بأن العقل هو أداة منحها الله للإنسان ليدرك بها الحقائق، وأن الوحي لا يتعارض مع العقل إذا أُحسن تأويله. ولذلك رأى أن أي تعارض ظاهري بين النص الديني والفهم العقلي يمكن تجاوزه من خلال التأويل الذي لا يُفقد النص دلالته الأصلية، بل يُفسّر ضمن إطار العقلانية التي تتوافق مع مقاصد الشريعة. هذا الطرح سمح بإعادة تعريف العلاقة بين الفلسفة والدين، ومنح الفلاسفة مساحة فكرية أوسع للبحث والنقاش.

ركّز في مؤلفاته على ضرورة أن يكون التأويل الفلسفي متاحًا للنخبة العلمية القادرة على إدراك المعاني الدقيقة للنصوص، دون أن يُفرض على عامة الناس. وفصّل ذلك في كتابه “فصل المقال”، حيث أوضح أن الشريعة تدعو إلى النظر العقلي، وأن الحكمة لا تناقض الدين. كما أكد أن دراسة الفلسفة لا تُعد خروجًا عن الدين، بل تحقيقًا لأمر إلهي بالبحث والتفكر. وبذلك قدّم صيغة فكرية تنسجم فيها الشريعة مع الحكمة، دون أن يُلغى أحدهما لصالح الآخر، مما جعله من أبرز المدافعين عن العقل في وجه التيارات التي كانت ترى في الفلسفة تهديدًا للعقيدة.

في كتابه “تهافت التهافت”، خاض ابن رشد مواجهة فكرية مباشرة مع الغزالي، الذي اتهم الفلاسفة بالخروج عن الدين في قضايا معينة. ورد عليه ابن رشد بتفنيد تلك الاتهامات، وبيّن أن الفلاسفة لم ينفوا القضايا الإيمانية بل فسّروها وفق أطر عقلية. واعتبر أن استخدام العقل في مسائل الميتافيزيقا لا يقلل من شأن الدين، بل يُعلي من قدره، لأنه يكشف عن حكمته من خلال البرهان. وهكذا رسّخ ابن رشد موقفًا فلسفيًا متوازنًا يجمع بين الإيمان بالعقل والالتزام بالنص، فأسس بذلك مدرسة فكرية أثرت في الفلاسفة المسلمين والمسيحيين على حد سواء.

شروحاته على فلسفة أرسطو ودورها في النهضة الفكرية

أولى ابن رشد عناية خاصة بفلسفة أرسطو، ورأى فيها نموذجًا متكاملًا للفكر المنهجي القائم على البرهان والتجربة. فقام بترجمة وتفسير معظم أعمال أرسطو، مثل الميتافيزيقا، والمنطق، والسياسة، والنفس، بأساليب مختلفة تلائم مستويات القرّاء. لم يكتف بنقل المحتوى بل شرح الأفكار وأعاد ترتيبها وفق سياق فلسفي واضح، ما جعل هذه الشروح مرجعًا لا غنى عنه لمن أراد فهم الفلسفة الأرسطية بصورة دقيقة. وقد مكّن هذا العمل لاحقًا المفكرين الأوروبيين من الاطلاع على أرسطو، ليس فقط كنصوص يونانية، بل كفكر منظّم منسجم مع مبادئ العقل.

عندما ترجمت هذه الشروح إلى اللاتينية، انتشرت في أوروبا بسرعة، وتحوّلت إلى مراجع أساسية في الجامعات الأوروبية، خاصة في باريس وبولونيا. واعتمدها مفكرون كبار في تطوير فلسفتهم الخاصة، حيث وجدوا في ابن رشد عقلانية متحررة من القيود اللاهوتية الصارمة، ومنهجًا يستند إلى التحليل المنطقي الدقيق. وقد مكّن ذلك الفلاسفة المدرسيين من التوفيق بين العقيدة والعقل، وأدى إلى بروز مدارس فكرية جديدة تستلهم من تعاليمه وتدافع عن أهمية العقل في فهم الكون والدين معًا. ساهم هذا الانتشار في فتح أبواب النهضة الفكرية في أوروبا، التي حملت سمات عقلانية تشبه كثيرًا منهج ابن رشد.

لم تقتصر أهمية شروحاته على الجانب المعرفي فحسب، بل امتد أثرها إلى المستوى الحضاري العام. فقد غيّرت طريقة التفاعل مع التراث اليوناني من مجرد نقل تقليدي إلى إعادة إنتاج معرفي يُراعي السياق الثقافي الجديد. وكان هذا المنهج مدخلًا لبلورة فكر فلسفي جديد قائم على الحوار مع الماضي والانفتاح على المستقبل. ولذا أصبحت شروحات ابن رشد على أرسطو حلقة وصل حاسمة بين الفكر الإسلامي والفكر الغربي، ورافعة أساسية في بناء الوعي الفلسفي الحديث الذي مهّد لظهور العلمانية والفكر النقدي في أوروبا.

رؤيته الفلسفية في قضايا الوجود والمعرفة

تناول ابن رشد قضايا الوجود والمعرفة بمنظور فلسفي يجمع بين التحليل العقلي والدقة المنهجية، فاعتبر أن الوجود لا يمكن إدراكه إلا من خلال الماهية، وأن الإنسان لا يستطيع أن يعرف شيئًا إلا إذا حدّد ماهيته أولًا. وانطلق من هذا الأساس لتفسير العلاقة بين العقل والواقع، حيث رأى أن العقل الإنساني قادر على إدراك الحقائق الكونية إذا استخدم أدواته بشكل صحيح. وبذلك ربط بين المعرفة العقلية والوجود الموضوعي، ورفض أي معرفة تقوم على التقليد أو الحدس دون برهان. وبهذا الطرح، بنى تصورًا فلسفيًا متكاملًا يسعى إلى تحقيق الانسجام بين الفكر والواقع.

ركز في أعماله على مفهوم العقل الفعّال، الذي اعتبره العقل الكوني المشترك بين البشر، والذي تتفاعل معه العقول الفردية فتكتسب المعرفة. ورأى أن هذا التفاعل هو ما يفسر إمكانية إدراك المفاهيم العامة والكلية، التي لا ترتبط بتجربة فردية بل تتجاوزها. وبذلك قدّم نظرية معرفية تقوم على أن المعرفة لا تأتي من الذات فقط، بل من تواصلها مع عقل كلي يعمل كوسيط بين الإنسان والعالم. وقد أثارت هذه الرؤية نقاشات واسعة بين الفلاسفة، واعتُبرت مساهمة مهمة في فهم طبيعة الإدراك والوعي البشري.

لم يتوقف ابن رشد عند حدود المعرفة، بل وسّع بحثه ليشمل قضايا الوجود الإلهي والطبيعة الكونية. فرأى أن الله هو مبدأ كل موجود، وأن وجوده لا يتعارض مع قوانين الطبيعة، بل يُفسَّر من خلالها. واعتبر أن الفهم الحقيقي لوجود الله لا يتم إلا من خلال العقل، الذي يستطيع أن يتأمل في الكون ويستدل على وجود الخالق. وبهذا الفهم، دمج بين التوحيد الفلسفي والعقيدة الإسلامية، فأنتج نظامًا فكريًا يربط بين الغيب والعقل، وبين الإيمان والتأمل، في صورة متماسكة أثرت في الفلسفة الإسلامية والأوروبية على السواء.

إسهامات ابن رشد الطبية وإسهامه في تطور العلوم

أسهم ابن رشد بشكل لافت في تطور الطب من خلال مزجه بين الفلسفة والعلم، إذ مارس مهنة الطب إلى جانب اهتمامه بالفكر العقلي، ما منحه منظورًا شاملاً في دراسة الجسد والمرض. تولى مهام الطبيب الرسمي في البلاط الموحدي، واستفاد من مكانته العلمية لطرح أفكاره وتقديم آرائه في تفسير الأمراض من زاوية عقلية وطبيعية، بعيدًا عن التفسيرات الغيبية التي كانت سائدة. أظهر ميلًا واضحًا إلى استخدام المنهج العقلي والاعتماد على الملاحظة الدقيقة في رصد أعراض الأمراض وتحليل أسبابها. انطلاقًا من هذا، وضع أسسًا لفهم علمي قائم على التحليل المنطقي والمقارنة بين الظواهر.

في الوقت نفسه، ساعدت خلفيته الفلسفية في تكوين منظور شامل للطب يجمع بين نظرة الإنسان لجسده ومكانته في الكون. حاول من خلال كتاباته وممارسته نقل الطب من حقل يعتمد على التقليد إلى آخر يقوم على التحليل والتفسير والربط بين الأسباب والنتائج. وبفضل منهجه هذا، تمكّن من دمج التراث الطبي اليوناني، خاصة أفكار جالينوس وإبقراط، ضمن إطار جديد يراعي البيئة الإسلامية ويضيف رؤى مبتكرة للواقع المرضي. وقد ساعدت هذه الجهود في توطين المعرفة الطبية داخل المجتمعات الإسلامية بطريقة علمية، الأمر الذي جعلها أكثر قابلية للتطور والاستمرار.

انتقلت هذه الإسهامات تدريجيًا إلى أوروبا بعد ترجمة عدد من مؤلفاته الطبية إلى اللاتينية، مما جعله أحد الجسور الفكرية التي ساهمت في تشكيل الطب الأوروبي خلال العصور الوسطى. تم تداول أعماله على نطاق واسع، ولا سيما كتابه في الكليات، في الجامعات والمدارس الطبية، ما زاد من تأثيره العلمي. وبمرور الوقت، أصبحت إسهامات ابن رشد حجر أساس في الربط بين العلوم العقلية والتطبيقات الطبية، وساهمت في ترسيخ قيمة المنهج العقلي في التعامل مع الأمراض وعلاجها.

مؤلفاته الطبية البارزة مثل كتاب “الكليات”

ألّف ابن رشد كتاب “الكليات” ليشكّل موسوعة طبية عامة، حيث ركّز فيه على القواعد العامة للطب التي تنظم فهم الصحة والمرض. تناول فيه مواضيع تشمل وظائف الأعضاء والتشريح، والعوامل المؤثرة في الصحة، وطرق تشخيص الأمراض، وأساليب العلاج. لم يتناول الكتاب الأمراض بالتفصيل، بل قسّم الطب إلى نظري وعملي، وركّز على الجانب النظري في هذا العمل، ما جعله مرجعًا عامًا لفهم بنية الطب قبل الدخول في التفاصيل الجزئية. وقد كُتب بأسلوب فلسفي يعكس رؤيته الكلية للجسد وعلاقته بالطبيعة.

تُرجِم الكتاب إلى اللاتينية في القرن الثالث عشر تحت عنوان “Colliget”، ما ساهم في انتشاره داخل الجامعات الأوروبية، خاصة في إسبانيا وإيطاليا وفرنسا. استخدم كمرجع تدريسي إلى جانب مؤلفات ابن سينا وجالينوس، وكان يُقدّر لما فيه من تنظيم منطقي وتقديمه تصورًا عامًا يصلح كأساس لدراسة التفاصيل الطبية لاحقًا. مكّنت هذه الترجمة من إدماج الفكر الإسلامي في المسار الأوروبي للطب، وساهمت في ظهور نزعة جديدة في دراسة الجسد البشري تقوم على الفهم النظري والتحليل العقلي.

إلى جانب “الكليات”، كتب ابن رشد شروحات لعدد من الكتب الطبية اليونانية، وقدم تعليقات على قصيدة ابن سينا في الطب، ما دلّ على عمق تفاعله مع التراث الطبي وتطويره له. وقد اعتُبر هذا التفاعل بمثابة إعادة إحياء للطب القديم بروح جديدة، تقوم على التجديد لا التكرار. ومن خلال هذه المؤلفات، تجلّت إسهامات ابن رشد في إبراز الطب كعلم يستند إلى قواعد عقلية ومنهجية، بدلًا من كونه مجرد ممارسة تعتمد على التجربة غير الممنهجة.

نظرته إلى التشريح والفيزيولوجيا

رأى ابن رشد أن دراسة التشريح تمثل المدخل الأساسي لفهم الطب، حيث اعتبر أن معرفة شكل العضو ومكانه في الجسم ضرورية لتفسير وظيفته. انطلق من رؤية فلسفية ترى أن كل عضو له وظيفة تتكامل مع غيره داخل منظومة كلية، وبالتالي لا يمكن عزله عن سياقه. دفعه هذا الفهم إلى النظر إلى الجسم ككيان متكامل، تترابط أجزاؤه بشكل منطقي، وتخضع لحركة متوازنة تفسر الصحة والمرض.

ركز في كتاباته على العلاقة بين البنية التشريحية والوظائف الفيزيولوجية، معتمدًا على الملاحظة في تحديد مواضع الأعضاء وتحليل وظائفها. تحدث عن العين بوصفها أكثر الأعضاء دقة في بنيتها ووظيفتها، وبيّن أن الرؤية لا تحصل من العدسة فقط، بل من عمل متكامل للشبكية والعصب البصري. رأى أن دراسة التشريح يجب أن تتعدى الشكل إلى الوظيفة، وأن الطبيب الجيد هو من يفهم التكوين العضوي ويتتبّع أثره على الوظائف الحيوية، ما يعزز فهم المرض بشكل أدق.

عبر عن احترامه الكبير لعلم التشريح باعتباره وسيلة لاكتشاف عظمة الخلق الإلهي، لكنه لم يغفل عن توظيفه علميًا لفهم طبيعة الأمراض. دعا إلى استخدام التشريح لتحسين المعرفة الطبية، مؤكدًا أن الإنسان لا يمكنه فهم أعراض المرض دون أن يفهم كيفية عمل الأعضاء في حالتها الطبيعية. وبهذا الربط بين الشكل والوظيفة، ساهم ابن رشد في ترسيخ مبدأ أن الطب ليس مجرد علاج بل فهم شامل للجسد، ما جعل إسهامات ابن رشد في هذا المجال حجر زاوية في تطور المعرفة الطبية آنذاك.

تأثيره في تطوير منهج التشخيص والعلاج

أولى ابن رشد أهمية كبيرة لفهم الأعراض المرضية وربطها بمسبباتها، حيث اعتمد على الملاحظة والتحليل المنطقي في تشخيص الأمراض. رفض التفسير الغيبي الذي كان سائدًا في بعض الطب الشعبي، ودعا إلى الاعتماد على أسباب قابلة للرصد والتحقق. انطلق من أن كل عرض له تفسير طبيعي، وأن دور الطبيب يكمن في تتبّع هذه الأعراض وربطها بخلل وظيفي في عضو معين، ما جعل منهجه قائمًا على السببية والتفسير العقلاني.

عالج قضايا العلاج من منظور تدرّجي، إذ لم يرَ في الأدوية إلا وسائل يجب استخدامها حسب الضرورة، وبأقل قدر ممكن من التأثير الجانبي. أكّد على أهمية التوازن بين فاعلية الدواء وسلامة المريض، وركّز على أن العلاج يجب أن يُبنى على التشخيص الدقيق، وليس على تخمين أو تقليد. كما دعا إلى مراعاة الفروق الفردية بين المرضى، وعدم التعامل مع المرض كظاهرة موحّدة، بل كحالة خاصة تتطلب حلاً خاصًا، وهو ما دلّ على وعيه المبكر بفكرة الطب الشخصي.

أثرى هذا المنهج البيئة الطبية الأوروبية حين نُقل إلى الغرب عبر ترجمات كتبه، فساهم في انتقال الطب من مرحلة الحفظ والتلقين إلى مرحلة التحليل والتفسير. صار التشخيص أكثر دقة بفضل تطبيق مناهجه، وصار العلاج يتبع خطوات منطقية تبدأ بالفهم وتنتهي بالتدخل. عزّزت هذه الأفكار من حضور إسهامات ابن رشد داخل الفكر الطبي، وبيّنت أن ممارسته للطب لم تكن تقنية فحسب، بل كانت عقلانية وعلمية، ساهمت في تأسيس قاعدة فكرية ومنهجية للطب الحديث.

ما دور إسهامات ابن رشد في إثراء الفكر الإسلامي؟

أسهم ابن رشد في إثراء الفكر الإسلامي من خلال إعادة إحياء الفلسفة اليونانية، وخصوصًا فلسفة أرسطو، عبر شروحات دقيقة ومفصلة جعلت التراث الفلسفي قابلاً للفهم ضمن السياق الثقافي والديني الإسلامي. واستطاع من خلال أعماله الفلسفية أن يُعيد ترتيب العلاقة بين العقل والنقل، حيث عالج الخلاف الظاهري بين الفلسفة والشريعة بطريقة عقلانية قائمة على التأويل المنهجي. وبهذا ساعد على إدخال الفلسفة إلى النقاشات العلمية والدينية، مما وسّع من دائرة التفكير العقلي وفتح الباب أمام النقاش الحر في قضايا العقيدة والمنطق والطبيعة.

كما ساهم في تطوير الفكر الديني من خلال كتبه التي جمعت بين الفقه والمنطق، إذ قدّم في كتابه “بداية المجتهد” قراءة فقهية عقلانية تفسّر أصول الاختلاف بين الفقهاء استنادًا إلى منهج نقدي تحليلي. وبذلك ربط الأحكام الشرعية بعللها ومقاصدها، فانتقل بالفكر الفقهي من مجرد التقليد إلى فضاء الاجتهاد الواعي المبني على المعرفة الدقيقة بالقواعد والأصول. واستطاع أن يُبرز أهمية العقل في استنباط الأحكام، دون أن يُفرّط في احترام النصوص الشرعية، وهو ما جعله مرجعًا مهمًا في الفقه المقارن.

وعلاوة على ذلك، ساعدت إسهامات ابن رشد في تعزيز قيمة العقل في العلوم الطبيعية، حيث ألّف كتبًا في الطب والفلك والطبيعة، جمعت بين الملاحظة الدقيقة والتحليل الفلسفي. وتمكن من مزج النظر العقلي بالتجربة العلمية، مما جعله من الأوائل الذين سعوا لإيجاد رابط منطقي بين العلوم التجريبية والعلوم النظرية. ومن خلال هذه الإسهامات، نجح في ترسيخ مكانته كأحد أعمدة الفكر الإسلامي الذي جمع بين التراث الديني والعقلي، ومهّد الطريق أمام عصور لاحقة لتكملة هذا المشروع العقلي المتكامل.

الدفاع عن الفلسفة أمام التيارات المعارضة

قدّم ابن رشد مشروعًا فكريًا متكاملًا للدفاع عن الفلسفة في وجه التيارات التي رأت فيها تهديدًا للعقيدة، وواجه بجرأة المواقف المعارضة التي اتهمت الفلسفة بالتناقض مع الشريعة. فاختار الرد العقلاني على هذه الاتهامات من خلال مؤلفاته التي وضّحت أن الفلسفة ليست خصمًا للدين، بل هي أداة لفهمه بشكل أعمق. وعمل على تفنيد الاتهامات التي وجّهها بعض المفكرين مثل الغزالي، حيث اعتبر أن التناقض ليس بين الفلسفة والدين، بل بين فهم سطحي للنصوص ومحاولة الفلاسفة للوصول إلى المعنى الحقيقي.

استند ابن رشد في دفاعه إلى تقسيم الخطاب الديني إلى درجات مختلفة، معتبرًا أن هناك خطابًا عامًا يخاطب عامة الناس، وآخر خاصًّا موجّهًا لأهل البرهان من الفلاسفة. ومن هذا المنطلق، دعا إلى ضرورة اعتماد منهج التأويل المنضبط في تفسير النصوص الدينية التي تبدو متعارضة مع العقل، مؤكّدًا أن التأويل لا يُعد تحريفًا إذا كان منضبطًا بأصول اللغة والمنطق. وبهذا قدّم إطارًا نظريًا يسمح بتعايش العقل والنقل دون صراع، وأكد أن الشريعة الحقيقية لا يمكن أن تتعارض مع العقل الصحيح.

كما أشار إلى أن المعارضين للفلسفة أخطؤوا في فهم مقاصدها، إذ رأوا فيها تهديدًا للثوابت، بينما هي في نظره وسيلة لتعميق فهمها وتحقيق اليقين. ولذلك أكّد على أن الفلاسفة الحقيقيين لا ينكرون الشرع، بل يسعون إلى كشف معانيه الدقيقة، وهو ما يجعلهم أكثر حرصًا على الدين من أولئك الذين يقفون عند ظاهره. وبهذا الموقف، استطاع أن يفتح أفقًا جديدًا للفكر الإسلامي يقوم على الاعتراف بتعدد مستويات الفهم، وعلى ضرورة الحوار بين الفلاسفة وعلماء الدين ضمن أطر عقلانية مشتركة.

العلاقة بين الفقه والفلسفة في فكر ابن رشد

سعى ابن رشد إلى إقامة توازن فكري بين الفقه والفلسفة، معتبرًا أن كلا المجالين يُكمل الآخر في سعي الإنسان لفهم الشريعة والحكمة. ورأى أن الفقه يقدّم القواعد العملية المنظمة لحياة الناس، بينما تقدّم الفلسفة الأُسس النظرية التي تعين على استيعاب علل الأحكام ومقاصدها. ومن خلال هذا الفهم، أرسى رؤية تؤكد أن العلاقة بين الفقه والفلسفة ليست علاقة خصومة، بل علاقة تكامل معرفي يسهم في ترسيخ الفهم المتوازن للدين والعقل.

ركّز في مؤلفاته على أهمية الاجتهاد الذي يُبنى على المعرفة الدقيقة بالأصول، وأكد أن العقل لا يتعارض مع النقل إذا أُحسن استخدامه. فقدّم في “بداية المجتهد” نموذجًا تطبيقيًا يجمع بين النظر العقلي والدليل الشرعي، محاولًا الوصول إلى رؤية فقهية عقلانية لا تنفصل عن روح النصوص. واعتبر أن الفقيه بحاجة إلى أدوات فلسفية لفهم علل الأحكام، تمامًا كما يحتاج الفيلسوف إلى وعي بمقاصد الشريعة لفهم طبيعة المجتمعات الإسلامية.

ومن جهة أخرى، أكّد أن اعتماد الفقه وحده دون نظر عقلي يؤدي إلى الجمود، كما أن اعتماد الفلسفة وحدها دون مراعاة السياق الشرعي يُفضي إلى الانفصال عن الواقع. ولذلك دعا إلى تكامل المنهجين، مع منح الأولوية للمصلحة العامة واليقين العقلي، متى توفّرت أدوات التأويل السليم. وهكذا شكّلت رؤيته جسرًا بين فكرين طالما ظن البعض أنهما لا يلتقيان، وفتح بذلك بابًا أمام تأسيس علم أصول فقه عقلي يتجاوز النزاعات التقليدية.

أثره في مدارس الكلام والجدل العقلي

أثّر ابن رشد في مدارس الكلام والجدل العقلي من خلال إسهاماته التي أعادت ترتيب العلاقة بين العقل والنقل في قضايا العقيدة الإسلامية، حيث دعا إلى استخدام البراهين العقلية بدلاً من الاكتفاء بالأساليب الجدلية التي كانت تسود تلك المدارس. وأوضح أن الكثير من القضايا الكلامية التي أُثير حولها الخلاف يمكن تناولها بمنهج فلسفي يؤدي إلى نتائج أكثر اتساقًا مع منطق العقل، دون أن يتعارض مع جوهر النصوص الدينية. ومن خلال هذا الطرح، دعا إلى مراجعة الأسس التي اعتمدتها بعض المدارس الكلامية، خصوصًا في المسائل التي لا يوجد فيها نص قاطع.

ركّز على أن الخطاب العقدي بحاجة إلى أدوات عقلية دقيقة، وأن الاقتصار على الأساليب التقليدية قد يؤدي إلى غموض المفاهيم بدلًا من توضيحها. لذلك دعا إلى الاستفادة من المناهج الفلسفية في تناول المسائل الكبرى مثل الصفات الإلهية، والحرية، والخلق، معتبرًا أن العقل قادر على الوصول إلى حقائق مستقلة، إذا تم توظيفه بطريقة منهجية. وبهذا أدخل مفاهيم جديدة في النقاش العقدي، مثل العلة والضرورة، التي أعطت للفكر الإسلامي بُعدًا تحليليًا عميقًا.

كما ساعدت كتاباته على تعزيز الاتجاهات العقلية داخل الفكر الإسلامي، حيث وجد فيها المتكلمون لاحقًا أدوات لفهم أعمق، وتوسيع آفاق الجدل العقلي ليشمل ميادين لم تكن مألوفة من قبل. وأثّر هذا التوجه في ظهور نماذج كلامية جديدة تجمع بين البرهان الفلسفي والإيمان الديني، وتجاوزت الجمود العقائدي التقليدي. وهكذا استمر أثره في تشكيل مسارات الجدل العقلي داخل الفكر الإسلامي، مانحًا الفلسفة دورًا محوريًا في النقاشات العقائدية، دون أن يُفقدها صلتها بأصول الدين.

أثر ابن رشد في التراث الأوروبي والنهضة الحديثة

بدأ التراث الأوروبي في التفاعل مع فكر ابن رشد منذ أوائل القرن الثالث عشر، حين تزامنت حركة الترجمة المكثفة من العربية إلى اللاتينية مع صعود الجامعات الأوروبية في مدن مثل باريس وبولونيا. ولعبت التعليقات الرشدية على أرسطو دورًا محوريًا في هذا الانتقال، حيث وُظفت بوصفها مصادر تفسيرية أعادت قراءة الفلسفة اليونانية بمنهج عقلاني دقيق. فتبنّى الأوروبيون هذا الأسلوب، وبدأت تتشكل ملامح فلسفة عقلانية جديدة ذات جذور إسلامية، تجسّدت في طريقة معالجة قضايا الوجود والمعرفة والسببية.

أدى هذا التفاعل الفلسفي إلى فتح آفاق فكرية غير مسبوقة، إذ بدأ المفكرون الأوروبيون يتعاملون مع النصوص الفلسفية كأدوات للتأمل الحر، لا كسلطة جامدة. وشكلت تعليقات ابن رشد منطلقًا لمواجهة الفهم الحرفي للدين، خصوصًا في الأوساط المسيحية التي كانت تخضع لهيمنة التفسير الكنسي. وبالتالي، أسهم فكره في بناء نهج يوازن بين الإيمان والعقل، مما جعل تأثيره مستمرًا في النُظم التعليمية والفكرية، لا سيما في أواخر العصور الوسطى وبدايات عصر النهضة. وضمن هذا السياق، يمكن اعتبار إسهامات ابن رشد واحدة من اللبنات الفكرية التي دعمت بروز الحداثة الأوروبية.

واستمر هذا التأثير حتى بعد أفول العصر الوسيط، حيث ظل اسم ابن رشد حاضرًا في النصوص التي ناقشت العلاقة بين الدين والفلسفة خلال النهضة الأوروبية. وساعد انفتاح أوروبا على التراث العربي الإسلامي في إعادة تشكيل رؤيتها للفكر اليوناني، لكن من خلال عدسة ابن رشد. وبذلك لم يكن مجرد شارح لأرسطو، بل أصبح مفكرًا مستقلاً أسس لمنهجية فكرية ساهمت في إعادة توجيه الثقافة الأوروبية نحو العقل والتجربة. وقد ظلت إسهامات ابن رشد تُستدعى في النقاشات الفكرية التي تلت عصر النهضة، لتشير إلى أصل عربي إسلامي لفكرة مركزية في الحضارة الغربية: تحرير العقل من سلطة النص الجامد.

انتقال أعماله عبر الترجمة اللاتينية والعبرية

بدأ انتقال أعمال ابن رشد إلى الفضاء الأوروبي من خلال حركة ترجمة مكثفة ظهرت في المدن ذات الطابع الثقافي المختلط مثل طليطلة، حيث اجتمع المسلمون والمسيحيون واليهود في بيئة علمية حيوية. وجرى نقل مؤلفاته من العربية إلى اللاتينية والعبرية، ما سمح بانتشارها الواسع في الأوساط الفلسفية والدينية خارج العالم الإسلامي. واعتمد المترجمون على نصوصه الفلسفية والطبية بوصفها مصادر للمعرفة، وساعد أسلوبه التحليلي والمنهجي في جعلها قابلة للتداول في البيئات الفكرية الجديدة.

ساهمت هذه الترجمات في خلق مساحة مشتركة للحوار بين ثقافات متعددة، حيث أصبح فكر ابن رشد نقطة التقاء بين الفلاسفة من خلفيات دينية وفكرية متنوعة. وتزامن هذا الانتشار مع بداية نشوء الجامعات الأوروبية، فدخلت مؤلفاته إلى المناهج الدراسية، وبدأت تناقش في الدروس اللاهوتية والفلسفية. كما لاقت أعماله اهتمامًا خاصًا من فلاسفة يهود مثل موسى بن ميمون، الذين وجدوا في فكره بُعدًا عقلانيًا يقارب الفلسفة والدين بطريقة أكثر توازنًا.

أدى هذا الامتداد الثقافي إلى ترسيخ موقع ابن رشد بوصفه حلقة وصل بين الفلسفة الإسلامية والغرب المسيحي واليهودي، إذ سُمي في التراث الأوروبي بـ”المُعلّق” نظراً لتعليقاته المطولة على كتب أرسطو. وتواصل حضور فكره في الحلقات الدراسية والنقاشات الفلسفية حتى بعد قرون من ترجمته. وتُظهر هذه الديناميكية كيف أن إسهامات ابن رشد تجاوزت حدود اللغة والثقافة، لتصبح مكونًا أساسيًا في البنية الفلسفية الأوروبية الوسيطة والحديثة.

تأثير فلسفته في جامعات أوروبا في القرون الوسطى

ارتبط صعود الجامعات الأوروبية في العصور الوسطى بحركة استيعاب معرفي واسعة شملت مصادر من الحضارة الإسلامية، وكان فكر ابن رشد في طليعة تلك المصادر. ووجدت الجامعات الكبرى مثل باريس وأوكسفورد وبادوا في شروحاته لأرسطو إطارًا عقلانيًا يُعتمد عليه لتدريس الفلسفة والمنطق. فتم اعتماد مؤلفاته ككتب مقررة، وناقش الأساتذة والطلاب أطروحاته حول النفس والعقل والسببية في قاعات الدراسة.

تعاملت الجامعات الأوروبية مع مؤلفات ابن رشد بوصفها مصادر شرعية للتفكير العقلي ضمن الإطار المسيحي، مما ولّد توترات فكرية أحيانًا. فقد ظهرت آراء متباينة حول بعض أطروحاته، خصوصًا مسألة وحدة العقل عند البشر، حيث أثارت جدلاً بين الفلاسفة ورجال الدين. لكن حتى في حالات الجدل، ظل اسم ابن رشد حاضرًا كمفكر يُؤخذ برأيه، فدخلت أفكاره في لبّ النقاشات الكبرى حول طبيعة الإنسان والعقل والمعرفة.

تعمّق تأثيره مع الوقت، حتى أُطلق على بعض التيارات الفكرية داخل الجامعات اسم “الرشدية اللاتينية”، التي تمسكت بقراءة عقلانية صارمة للنصوص، مستندة إلى تراث ابن رشد. ونتيجة لذلك، أصبحت إسهامات ابن رشد جزءًا من بنية الفلسفة المدرسية، التي هيمنت على التعليم الأوروبي لعدة قرون. وأدى هذا التغلغل إلى ترسيخ مكانته كمرجع فلسفي، ظل يثير التفاعل والجدل، سواء عبر التأييد أو النقد.

حضوره في النقاشات الفلسفية لعصر التنوير

شكّل عصر التنوير لحظة حاسمة في تطور الفكر الأوروبي، حيث ارتفعت الأصوات الداعية لتحرير العقل من سلطة الكنيسة. ووسط هذا السياق، عاد فكر ابن رشد ليأخذ موقعًا محوريًا في الخطاب الفلسفي، لا بصفته فقط مفكرًا شرقيًا، بل كرمز للعقلانية. فقد استُدعي اسمه في سياق الدفاع عن استقلالية الفلسفة وإمكان التوافق بين الدين والعقل، وهي فكرة لطالما أكد عليها في كتاباته.

وجد عدد من فلاسفة التنوير في أعماله مفاتيح لتبرير حرية الفكر والتأويل، حيث أشاروا إلى مواقفه التي تبيح استخدام العقل في تفسير النصوص الدينية، دون أن يؤدي ذلك إلى تعارض مع الإيمان. وتحديدًا في فرنسا وألمانيا، بدأت تظهر إشارات متكررة إلى منهجه في التفريق بين ظاهر النص وباطنه، الأمر الذي شجع على طرح تصورات جديدة حول العلاقة بين الإنسان والله والمجتمع. وبهذا أصبح حضوره مرجعية ضمنية في النقاشات التي دارت حول التقدم والمعرفة والعقل.

ساهمت هذه العودة الفكرية إلى ابن رشد في تأكيد أن إسهامات ابن رشد لم تكن محصورة في عصره أو في بيئته الثقافية، بل امتدت لتؤثر في مسارات الحداثة الغربية. فأصبحت فلسفته حاضرة في خلفية كل نقاش عن العلمانية أو التنوير العقلي أو العقلانية الإنسانية. واستمر هذا التأثير بشكل غير مباشر في الحركات الفلسفية الحديثة، حيث يُستدعى اسمه كلما طُرحت أسئلة عن التوفيق بين التراث والدين، وبين الحداثة والعقل.

المنهج العلمي عند ابن رشد وأبعاده التطبيقية

أرسى ابن رشد دعائم منهج علمي متكامل يستند إلى العقل كأداة مركزية للفهم، دون أن يغفل دور التجربة والملاحظة. فقد تميّزت رؤيته بجمعها بين النظر العقلي والاستدلال المنطقي، مما أتاح له تجاوز حدود الفهم التقليدي للنصوص، سواء كانت دينية أو فلسفية. وظهر هذا المنهج جليًا في كتاباته، حيث لم يقتصر على العرض بل مارس النقد والتحليل، مما سمح له بتكوين رؤية موسعة شاملة للمفاهيم العلمية والدينية في آنٍ معًا.

لم يُنكر ابن رشد أهمية النصوص الدينية، لكنه اعتبر أن تأويلها العقلي ضرورة لفهم أعمق وأكثر انسجامًا مع قوانين الطبيعة والمنطق. وبهذا الربط بين الشرع والعقل، تمكّن من تقديم رؤية فكرية ترى أن الحقيقة لا تتعارض مع نفسها، وإنما تتكامل من خلال تنوع طرق الوصول إليها. وامتد هذا التوجه إلى ممارسته التطبيقية في الطب والفلسفة، حيث مزج بين المعرفة النظرية والتجربة الحسية للوصول إلى نتائج علمية دقيقة.

كما أثبت ابن رشد من خلال هذا النهج قدرة الفكر الإسلامي على الانخراط في مسارات البحث الفلسفي والعلمي، دون التخلي عن مرجعيته الدينية. وبهذا جسّد إسهامات ابن رشد في الفلسفة والطب أحد أبرز وجوه النهضة الفكرية في العالم الإسلامي، حيث قدّم نموذجًا لعالم يجمع بين الإيمان والعقل في إطار منهجي صارم قابل للتطبيق في مجالات متعددة.

اعتماد الاستقراء والملاحظة في الطب والفلسفة

أولى ابن رشد عناية خاصة لطريقتي الاستقراء والملاحظة في بناء المعرفة، معتبرًا أن العقل وحده لا يكفي لفهم الطبيعة ما لم يُدعّم بالملاحظة الحسية. فبدأ بمعالجة القضايا الطبية من خلال متابعة الظواهر وتجميع الحالات وربطها بنتائج ملموسة، مما أتاح له إنتاج معرفة طبية واقعية لا تقوم على الافتراض فقط. وقد برز هذا الاتجاه في كتبه الطبية التي اعتمد فيها على التجربة بوصفها مصدرًا لا يقل شأنًا عن النظر العقلي.

في الفلسفة، وسّع ابن رشد من استخدامه للملاحظة ليشمل الظواهر الكونية والإنسانية، حيث انطلق من الوقائع ليفهم المبادئ العامة التي تحكمها. فلم ينغلق على المعاني المجردة، بل راقب الحياة والحركة، واستنتج منها مفاهيم عقلية تخدم الفكر الفلسفي. ومن خلال هذا الربط بين ما يُرى وما يُفكر فيه، قدم قراءة فلسفية تنطلق من العالم الواقعي دون أن تتخلى عن عمقها التأويلي.

أثمر هذا التوجه في تقديم صورة جديدة للعلم عند المسلمين، قائمة على التوازن بين العقل والتجربة. ولم يكتف ابن رشد بهذا الربط، بل دعا إلى توظيفه بشكل دائم في كل فروع المعرفة، معتبرًا أن المنهج العلمي لا يكتمل ما لم يتكامل فيه النظر العقلي مع الملاحظة الفعلية. لذلك شكّلت هذه الرؤية إحدى أبرز إسهامات ابن رشد في الفلسفة والطب، بما جعل منه شخصية محورية في نقل المعرفة الإسلامية إلى الغرب.

منهجه النقدي في مراجعة النصوص القديمة

برز المنهج النقدي لدى ابن رشد باعتباره أحد المرتكزات التي استند إليها في تعامله مع التراث القديم، إذ لم يتقبل الآراء الفلسفية السابقة دون تمحيص. وبدلًا من الاكتفاء بشرح ما ورد في كتب الفلاسفة السابقين، قام بإعادة النظر في تلك الأفكار، وفحصها في ضوء العقل والواقع. وشكّلت هذه الرغبة في المراجعة الدائمة مدخلًا لتطوير الفكر الفلسفي الإسلامي وإدخاله في حوار دائم مع الماضي والحاضر.

عمل ابن رشد على تحليل ما ورثه من فكر فلسفي، وحرص على إبراز نقاط القوة والضعف فيه. ولم تكن غايته الهدم، بل التصحيح والتكميل، حيث أعاد تفسير بعض المفاهيم التي وجدها غامضة أو غير منسجمة مع المنطق العقلي. وتجلّى هذا بوضوح في نقده لفلاسفة كبار، من أمثال أفلاطون وأرسطو وابن سينا، حيث تناول أعمالهم بوعي نقدي مستنير، مكّنه من توسيع آفاق النظر الفلسفي بما يلائم البيئة الإسلامية.

ساهم هذا الموقف النقدي في تشكيل شخصية فكرية مستقلة قادرة على تجاوز حدود التقليد، فاستحق بذلك أن يكون أحد رموز التجديد العقلي في الحضارة الإسلامية. ولم يكن هدفه إقصاء التراث، بل تفعيله عبر إعمال الفكر فيه، وهو ما يُعد من أبرز ملامح إسهامات ابن رشد في الفلسفة والطب، إذ جمعت بين الوفاء للماضي والبحث عن الحقيقة بمعايير عقلية حديثة.

تمييزه بين الحقيقة الدينية والفكر العقلي

نظر ابن رشد إلى العلاقة بين الدين والعقل نظرة تكاملية، حيث رأى أن كلاهما يهدف إلى إدراك الحقيقة، وإنْ اختلفت طرق الوصول إليها. فقد اعتبر أن النصوص الدينية تلبّي حاجة جمهور الناس إلى الهداية العامة، بينما يقدم الفكر العقلي سُبلًا أعمق لفهم الوجود. ومن هذا المنطلق، رفض القول بتعارض بين الدين والفلسفة، مؤكّدًا أن التعارض الظاهري يمكن تجاوزه بالتأويل العقلاني للنصوص.

أعاد ابن رشد تفسير العديد من المفاهيم الدينية في ضوء العقل، مع حرصه الشديد على احترام النصوص وعدم إخراجها عن سياقها. واعتبر أن التأويل ليس تعديًا على الدين، بل هو محاولة لفهم معانيه بطريقة تليق بعقل الفيلسوف دون أن تُفقد النص هيبته. وقد ساعد هذا التوجه في فتح مجال للتفاعل الخلاق بين الإيمان والفكر، بحيث باتت النصوص مصدراً للتأمل العقلي، لا قيدًا عليه.

ساهمت هذه الرؤية في تقديم فلسفة إسلامية عقلانية حافظت على هويتها الدينية دون أن تتخلى عن أدواتها النقدية، وهو ما منح فكر ابن رشد تميزًا فريدًا في تاريخ الفلسفة الإسلامية. ولذا تُعد هذه الموازنة الدقيقة بين النص والعقل من أعظم إسهامات ابن رشد في الفلسفة والطب، لما فيها من طموح لتأسيس علم إنساني جامع لا يفصل بين العلم والدين بل يجمع بينهما في رؤية منسجمة.

إسهامات ابن رشد وإرثه في الفلسفة والطب عبر العصور

برز ابن رشد في عصرٍ كانت فيه الحضارة الإسلامية تشهد تفاعلًا فكريًا كبيرًا بين التراث اليوناني والموروث الإسلامي، فكان لظهوره دور مفصلي في بلورة رؤية عقلانية للفكر الإسلامي والفلسفة الكلاسيكية. بدأت إسهامات ابن رشد الفلسفية بتفسير أعمال أرسطو، حيث اعتمد أسلوبًا تحليليًا دقيقًا يُعيد قراءة النصوص اليونانية في ضوء المنطق والبرهان، مخالفًا بذلك التفسيرات الصوفية أو الكلامية السائدة. كما قدّم تصورات متقدمة حول العلاقة بين الدين والفلسفة، فأكد أن التوافق بين الشريعة والعقل أمر ممكن، إذا ما جرى تأويل النصوص الدينية تأويلًا عقلانيًا يتسق مع البرهان المنطقي.

واصل ابن رشد الدفاع عن الفلسفة في وجه التيارات المعادية لها، فقد جاء كتابه “تهافت التهافت” ردًا على الغزالي الذي اتهم الفلاسفة بالكفر، مؤكدًا أن البحث العقلي لا يتناقض مع الدين بل يعمّق فهمه. ودعم هذه الفكرة من خلال تقديم منهج متكامل يرتكز على ثلاث مراتب للمعرفة: البرهان والجدل والخطابة، معتبرًا البرهان أعلى مراتب الإدراك. لم يتوقف تأثيره عند حدود الفكر الإسلامي بل تجاوزها إلى أوروبا، حيث ترجمت أعماله إلى اللاتينية، وأثرت في الفلاسفة المدرسيين خلال العصور الوسطى، مما جعله أحد الجسور الأساسية التي نقلت الفكر اليوناني إلى العالم المسيحي.

أما في الطب، فقد اتخذ ابن رشد طريقًا مختلفًا عن التكرار الحرفي لما سبقه من أطباء، فكتب كتاب “الكليات في الطب” الذي جمع فيه خلاصة معرفته الطبية على أسس علمية. اعتمد على التشخيص الدقيق وربط بين الأعراض والبيئة والحالة النفسية، واهتم بالتوازن في الغذاء والوقاية بوصفهما أساسًا لصحة الجسد. اعتمد منهجًا يقوم على الملاحظة والتجربة، دون أن يكتفي بنقل النصوص، مما أعطى الطب بُعدًا جديدًا في بيئته الإسلامية، وأثر لاحقًا في مدارس الطب الأوروبية التي اعتمدت كتبه مرجعًا لعدة قرون. لذلك ظلّت إسهامات ابن رشد في الفلسفة والطب مرجعًا فكريًا متجددًا يعبر العصور ويتجاوز الجغرافيا.

الدروس المستفادة من فكره في الحاضر

أتاحت فلسفة ابن رشد مساحة واسعة للتفكير الحر والتفسير العقلاني للنصوص، مما يجعلها ذات أهمية متجددة في السياق المعاصر. اعتمد على البرهان كأساس لفهم الدين، وهو أمر يعكس إمكانية تأسيس فكر ديني منفتح يلتقي مع العلوم الحديثة دون أن يتنازل عن جوهر الإيمان. قدمت أفكاره دعامة قوية لمبدأ التعايش بين العقل والإيمان، وهو ما يمكن أن يكون أداة فعالة في مواجهة الأصولية الفكرية أو الجمود الديني في المجتمعات الحديثة، خاصة في ظل النقاشات المعاصرة حول الإصلاح الديني وتجديد الخطاب.

تُظهر قراءة أعماله أن الإنسان قادر على الجمع بين الانتماء الديني والممارسة العقلية النقدية، إذ لم يرَ في الفلسفة خطرًا على العقيدة بل وسيلة لفهمها بعمق. كما تؤكد رؤيته على أهمية التعليم العقلي المبكر، وعلى ضرورة فهم الظواهر من خلال التحليل لا التقليد. لذلك يرى مفكرون معاصرون أن العودة إلى مشروعه تساعد على بناء وعي نقدي يحترم التراث دون أن يتقوقع داخله، ويستفيد من المعارف المعاصرة دون أن يفقد هويته الثقافية والدينية. في هذا الإطار، تقدم إسهامات ابن رشد منظورًا متزنًا بين الأصالة والمعاصرة.

في مجال الطب، لا تزال طريقته في الاعتماد على التجربة والملاحظة ذات صلة كبيرة بالممارسة العلمية الحديثة، فقد رفض التفسيرات الخرافية للأمراض وربطها بعوامل بيئية ونفسية، وهو ما يشكل أساسًا لعلم الطب الوقائي اليوم. تعكس ملاحظاته دقة عقلية يمكن أن تُستثمر في دعم التعليم الطبي الحديث، لا سيما في المجتمعات التي تعاني من نقص المناهج النقدية في هذا المجال. بهذا يمكن القول إن الدروس المستفادة من فكره لا تقف عند حدود الفلسفة والدين، بل تمتد إلى مجالات الحياة العلمية والاجتماعية في الحاضر.

أسباب خلود تأثيره الفكري والعلمي

اتسم فكر ابن رشد بقدرته على تجاوز الزمان والمكان، فقد امتد تأثيره من قرطبة إلى باريس، ومن العصور الوسطى إلى العصر الحديث، دون أن يفقد جوهره. ساهمت هذه الاستمرارية في إبراز عمق إسهامات ابن رشد وتنوعها، حيث استطاع أن يقدّم رؤى متكاملة في الفلسفة، والطب، والفقه، والمنطق، ما جعله مرجعًا متعدد الوجوه يصلح لعدة تخصصات. عكست كتبه قدرة استثنائية على الدمج بين التراث العقلي الإغريقي والمعرفة الإسلامية، وهو ما جعله شخصية فريدة في التاريخ الفكري.

كما لعبت ترجماته وتعليقاته على كتب أرسطو دورًا جوهريًا في إدخال الفلسفة اليونانية إلى أوروبا المسيحية، إذ أصبحت هذه الشروح أساسًا للفكر المدرسي في الجامعات الأوروبية خلال العصور الوسطى. لم يكن مجرد ناقل بل ناقد ومفسر ومجدد، فأسّس لمدرسة عقلية مستقلة تعتمد على البرهان دون أن تنكر دور الدين. هذا المزيج بين العمق والتجديد هو الذي جعل من فكره نموذجًا يُعاد إحياؤه في كل عصر يبحث عن التوازن بين العقل والإيمان.

استمر تأثيره بفعل استمرارية التساؤلات التي تناولها، فقد ناقش مسائل مركزية لا تزال موضوع جدل حتى اليوم، مثل العلاقة بين العقل والوحي، وحدود المعرفة، وطبيعة النفس، ومنهجية البحث العلمي. تميز أسلوبه بالوضوح المنهجي، والاتساق الداخلي، مما سهل على المفكرين اللاحقين التعامل مع نصوصه وإعادة قراءتها. ولهذا السبب بقيت أعماله محل اهتمام الباحثين والمترجمين، ومصدرًا للإلهام الفلسفي والعلمي، ما جعل خلود أثره أمرًا طبيعيًا في تطور الفكر الإنساني.

مكانته بين كبار المفكرين في التاريخ الإنساني

تُصنَّف مكانة ابن رشد ضمن النخبة القليلة من المفكرين الذين أثّروا بعمق في مسار الفكر العالمي، إذ ارتقى إلى مصاف أرسطو وابن سينا والفارابي، وتجاوزت شهرته حدود العالم الإسلامي إلى أوروبا والعالم الغربي. ساهم في صياغة ملامح الفلسفة المدرسية التي سيطرت على الفكر الأوروبي لقرون، فكان فكره صلة وصل بين التراث الإغريقي والعصور الحديثة. نظر إليه الأوروبيون كمرجع أول في شرح فلسفة أرسطو، حتى أطلق عليه لقب “الشارح الأعظم”، تقديرًا لدوره في توضيح الفكر اليوناني في ضوء العقل والمنهجية العلمية.

في العالم الإسلامي، شكّل فكره تيارًا خاصًا في الفلسفة الإسلامية، يعتمد على النقد العقلي والتفسير العقلاني للنصوص، وهو ما جعل فكره محط جدل بين مؤيدين ومعارضين. لكن رغم المعارضة التي واجهها، ظل تأثيره قائمًا لدى تيارات التجديد والإصلاح. امتلك القدرة على الجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، فكان فيلسوفًا، وطبيبًا، وقاضيًا، وعالمًا في الطبيعة، مما عزز من مكانته الفكرية والعلمية.

تمكن من تأسيس خطاب فكري يَصلح للحوار بين الثقافات، فطرحه لم يكن موجهًا لجمهور إسلامي فقط، بل صيغ بلغة عقلية يستطيع أن يفهمها أي باحث في الفلسفة أو العلم. تميز أسلوبه بالتجرد والصرامة المنطقية، وهو ما رفع مكانته في التاريخ الإنساني كمفكر عالمي الطابع. لذلك، لا تُذكر إسهامات ابن رشد إلا وتُربط بالمحطات الفكرية الكبرى التي أثرت في تطور الوعي البشري، مما يؤكد مكانته الراسخة بين كبار المفكرين في تاريخ الإنسانية.

لماذا يُعتبر ابن رشد جسراً بين الشرق والغرب؟

انطلقت أهمية ابن رشد كجسر بين الشرق والغرب من خلفيته الفكرية الفريدة التي جمع فيها بين الإرث الإسلامي والفكر الإغريقي، إذ قام بإحياء فلسفة أرسطو وإعادة قراءتها من منظور إسلامي عقلاني. اعتمد في مؤلفاته على التحليل العقلي والمنهجي، ففتح بذلك أفقًا جديدًا لفهم الفلسفة في السياق الديني. ومع استيعابه للموروث الفلسفي اليوناني، استطاع أن يقدمه بلغة يفهمها العقل الإسلامي، مما مكّنه من وضع أساس معرفي مشترك بين الثقافتين.

ثم لعب دوره المؤثر في نقل هذا الفكر المترابط إلى أوروبا من خلال ترجمات واسعة لأعماله إلى اللاتينية، فاستُقبلت أطروحاته بترحيب كبير في المدارس والجامعات الأوروبية في العصور الوسطى. ظهرت أعماله الفلسفية والطبية في المقررات الدراسية لكثير من الجامعات، وساهم ذلك في تشكيل الوعي الأوروبي حول العلاقة بين العقل والدين. لذا، استُخدم كمرجع في النقاشات اللاهوتية والفلسفية، مما أكسبه مكانة رمزية كمفكر عالمي ساهم في بلورة العقل الغربي.

علاوة على ذلك، أسهمت إسهامات ابن رشد في بناء جسر حيوي بين الحضارتين من خلال ما قدّمه من رؤى عقلانية ساعدت على تجديد التفكير الفلسفي في الغرب. لم تقتصر مساهماته على ترجمة المفاهيم، بل أعاد إنتاجها وتفسيرها بما يتلاءم مع روح البحث العقلي. وقد جعلت هذه العملية من ابن رشد شخصية مركزية في مسار الفكر الإنساني، فمثّلت أعماله نقطة التقاء حضاري تفاعلت حولها العقول في الشرق والغرب معًا.

دوره في التبادل الثقافي بين الحضارتين الإسلامية والأوروبية

شكّل ابن رشد محورًا رئيسيًا في حركة التبادل الثقافي بين الحضارتين الإسلامية والأوروبية، إذ لم يكن مجرد ناقل للمعرفة، بل كان صانعًا لها وموصلًا بين عوالم فكرية مختلفة. اعتمد في مقارباته على استخدام المنطق الفلسفي المتكامل مع المبادئ الدينية، مما أتاح نقل هذه الرؤية إلى بيئات ثقافية مختلفة. نتيجة لذلك، تبنت أوروبا أفكاره في إطار تعليمي وبحثي ساهم في نقل معارف الشرق إلى الغرب بطريقة منهجية وعلمية.

كذلك، تركت أفكاره أثرًا كبيرًا في الفلسفة المدرسية المسيحية، حيث تفاعل معه فلاسفة كبار تناولوا أفكاره بالنقد والتطوير. مثلت هذه التفاعلات نموذجًا للتكامل المعرفي عبر الأديان والثقافات، وساهمت في خلق حوار ثقافي ممتد بين الشرق الإسلامي والغرب المسيحي. ورغم اختلاف البيئات الفكرية، وجد المفكرون الأوروبيون في أطروحات ابن رشد أرضية مشتركة للنقاش والتأمل الفلسفي، فصار أحد أركان الحركة الفكرية في أوروبا القرون الوسطى.

استمر هذا الأثر عبر القرون، إذ ظل اسم ابن رشد متداولًا في المحافل العلمية والفكرية، وتجلّت إسهامات ابن رشد في تعزيز مناخ علمي يتجاوز الحدود الجغرافية والدينية. وبفضل هذا التأثير المتبادل، أصبح التفاعل الثقافي بين الإسلام والغرب ليس مجرد تبادل معلومات، بل مشاركة في بناء منظومة معرفية جديدة تشكلت حول الفلسفة والطب والمنطق والتفسير العقلي للكون والدين.

مكانته كفيلسوف عالمي لا يقتصر على بيئته المحلية

تجاوزت مكانة ابن رشد حدود الأندلس والعالم الإسلامي، إذ تحوّل إلى رمز فلسفي عالمي تفاعل مع نتاجه مفكرون من مختلف الثقافات والأديان. اعتمدت جامعات أوروبا على شروحه في تدريس فلسفة أرسطو، واعتبرته مرجعًا أساسيًا لفهم الفكر الكلاسيكي، مما عزز حضوره في الأوساط الأكاديمية الغربية. في هذا السياق، أصبح شخصية فكرية تتفاعل معها بيئات متعددة، فانعكس ذلك على امتداد تأثيره عبر الثقافات.

ثم تبلورت مكانته العالمية من خلال انخراط مفكرين يهود ومسيحيين في دراسة وتحليل أعماله، حيث لم تُر أعماله على أنها مجرد إنتاج إسلامي بل كإرث إنساني مشترك. بذلك، ساهمت رؤاه في تطوير خطاب فكري مشترك تجاوز الحدود الدينية واللغوية، مما عزز فرص الحوار والتفاهم بين الحضارات. نتيجة لهذا الانفتاح، غدت أفكاره جزءًا من النسيج الثقافي العالمي، تُستحضر عند البحث في قضايا الفلسفة والعقل والدين.

كما أسهمت إسهامات ابن رشد في تأكيد عالمية الفكر الإسلامي القائم على العقل والتفكير المنهجي، فبيّن أن الثقافة الإسلامية ليست منغلقة بل قابلة للحوار والمشاركة. وقد جعل هذا الدور من ابن رشد شخصية تتخطى البيئة المحلية لتؤثر في مسارات الفكر الإنساني، فحافظت أعماله على حيويتها في الأوساط الفكرية حتى يومنا هذا، سواء في الشرق أو الغرب.

استمرار إرثه في الفكر الفلسفي والعلوم الإنسانية

استمر إرث ابن رشد في الفكر الفلسفي والعلوم الإنسانية بفعل ما تركه من تأثيرات عميقة في مناهج البحث والنظر العقلي. حافظت أعماله على حضورها في الكتب الفلسفية، وتكررت الإشارات إليها في النقاشات المعاصرة حول علاقة الدين بالعقل. ثم أُعيد النظر في نظرياته على يد مفكرين حديثين حاولوا استلهام مقارباته في فهم تعقيدات الفكر الإنساني. وأدى ذلك إلى تعزيز مكانته كمفكر تتجدد أفكاره بتجدّد الأسئلة الفلسفية.

ومن جانب آخر، استُخدمت مفاهيمه الفلسفية في دراسة قضايا حديثة تتعلق بالهوية والمعرفة والعقلانية، حيث شكّلت إسهامات ابن رشد أساسًا لحوار فلسفي معاصر يربط الماضي بالحاضر. بفضل تحليلاته العقلية، أصبح مرجعًا مهمًا في تطوير الرؤية النقدية للفكر الديني والفلسفي على حد سواء. كما لعب دورًا بارزًا في توجيه النقاش حول التفسير العقلي للنصوص والمفاهيم، مما أضاف بعدًا جديدًا في فهم العلاقة بين الإنسان ومصادر معرفته.

كذلك ظلّ تأثيره ممتدًا في مجال العلوم الإنسانية، حيث وُظفت أفكاره في تحليل البنى الفلسفية والسياسية والاجتماعية التي شكلت الحضارات. ارتكز الباحثون على منظوره في قراءة التطورات الفكرية، واستفادوا من منهجيته في ربط المعارف ببعضها، فساعدت أعماله على صياغة مناهج نقدية في الفلسفة والتاريخ والأنثروبولوجيا. وهكذا استمر حضوره الفكري بوصفه جزءًا من التراث الإنساني الحي القادر على التأثير والتطور في سياقات متجددة.

كيف يفيد منهجه الجامعات المعاصرة؟

يفيد بمنح مسار تعلّم متدرّج: من تبسيط المفاهيم إلى البرهان. ويساعد بتقسيم الدرس إلى أهداف واضحة ومصادر أولية مشروحة. ويعزّز التقييم القائم على الحجج بدل الحفظ، فيصبح الطالب قادرًا على التحليل لا التلقين.

ما مبادئ إدارة الخلاف عنده؟

يضع تمييزًا بين خطاب العامة وأهل البرهان. ويضبط التأويل بلسان العرب والمنطق عند التعارض الظاهري. ويجعل غاية الجدل كشف الحق لا الانتصار، فتتحول الخلافات إلى معرفة مشتركة.

كيف تُترجم رؤيته طبيًا اليوم؟

تُترجم بتاريخ مرضي دقيق، ومؤشرات قابلة للقياس، وخطط علاج تدريجية تراعي الفروق الفردية. وتدعم الوقاية بالتغذية المتوازنة والبيئة النظيفة وإدارة التوتر، مع رفض التفسيرات غير القابلة للتحقق.

وفي ختام مقالنا، يمكن القول أن إسهامات ابن رشد تبرهن إمكانية التوفيق بين العقل والوحي وبين الملاحظة والسببية المُعلن عنها. ويُلهم التعليم القائم على البرهان، والحوار المنضبط بالقواعد، والطب الوقائي القابل للقياس. وباستحضار منهجه نُعيد وصل تراثنا بمتطلبات المعرفة الحديثة.

تنويه مهم بشأن حقوق المحتوى

جميع الحقوق محفوظة لموقع نَبْض العرب © 2025. يُمنع نسخ هذا المحتوى أو إعادة نشره أو ترجمته أو اقتباس أكثر من 10% منه إلا بإذنٍ خطّي مسبق. لأي استخدام تجاري أو أكاديمي، يُرجى التواصل عبر: info@nabdalarab.com.

ملاحظة: يُسمح بالاقتباس المحدود مع ذكر المصدر ورابط مباشر للمقال الأصلي.