كيف أثرت الفنون العربية في المجالات الثقافية العالمية؟

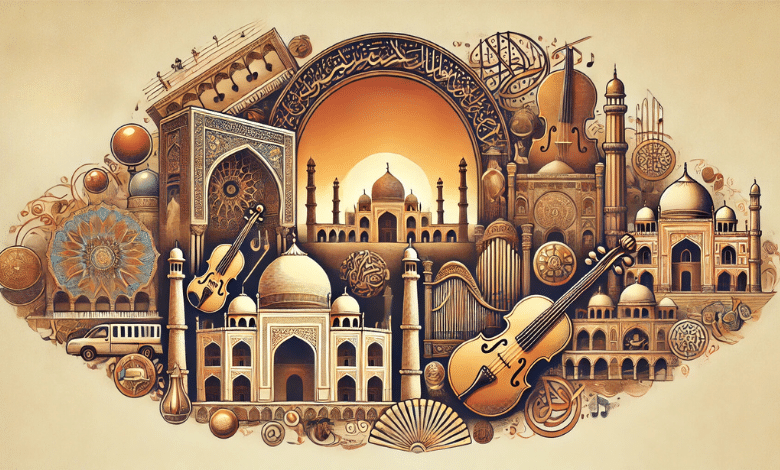

تعد الفنون العربية أحد أبرز تجليات الثقافة الإنسانية، فهي ليست مجرد تعبير عن الجمال أو شكل من أشكال الترفيه، بل تشكل نافذة يعكس من خلالها العالم عن حضارة غنية وثرية بالتاريخ والتقاليد. ومن خلال الفنون العربية، يُمكن للناس التعرف على عمق الإنسان العربي وتنوعه الثقافي والفكري.

أهمية الفنون العربية

تبرز أهمية الفنون العربية من خلال العديد من النقاط الجوهرية:

- التواصل الثقافي: تلعب الفنون العربية دوراً مهماً في تعزيز التبادل الثقافي بين المجتمعات المختلفة، حيث يسعى الفنانون العرب إلى إبراز هويتهم الثقافية من خلال أعمال تتحدث بلغة عالمية.

- التأثير العالمي: ليست الفنون العربية محصورة فقط في مجتمعاتها الأصلية، بل أثرت بشكل كبير على الثقافات الغربية عبر العصور، مما ساهم في تعزيز التفاعل الثقافي العالمي.

الفنون العربية كوسيلة تعبيرية

لقد شهدت الفنون العربية تطوراً ملحوظاً على مر العصور، مما جعلها تُصبح وسيلة تعبيرية غنية بالمعاني. فعلى سبيل المثال، يعتبر الخط العربي فناً متميزاً يعكس الدقة والجمال، إذ يُستخدم في تزيين المساجد والمخاطبات الرسمية، مما يُعزز من هويته الثقافية ودوره الاجتماعي. وفي الوقت نفسه، نجد أن الفنون التشكيلية بدأت في الازدهار أحبها الكثير من الفنانين العرب الذين يحاولون من خلالها التعبير عن مشاعرهم وتجاربهم الشخصية. على سبيل المثال:

- الفنانة منيرة موصلي التي انتقمت في أعمالها من التراث الثقافي من خلال استخدام جلود الحيوانات كوسيلة تعبير، مُظهرة بذلك النزعة الأصيلة في الفن المعاصر.

الفنون كمُنبع للإلهام

تُعتبر الفنون العربية منبراً للفنانين والمبدعين في جميع انحاء العالم، حيث يُستلهم منها الكثير من الأعمال الفنية. على سبيل المثال، نجد أن الموسيقى العربية، بتنوعها الغني، قد أثرت على العديد من أنواع الموسيقى الغربية، مُدخلةً النغمات والإيقاعات العربية في تراكيب موسيقية جديدة.

إن الفنون العربية ليست فقط نتاجاً ثقافياً بل هي أيضاً تعبير عن الروح والمعاني العميقة التي يعيشها الناس. لذا فإن السعي إلى فهم الفنون العربية يُمكن أن يؤدي إلى فهم أعظم للأشخاص والثقافات المحيطة بهم. باختصار، تُمثل الفنون العربية جزءاً لا يتجزأ من الحضارة الإنسانية، حيث تتناغم من خلالها الأصالة مع المعاصرة، لتُعبر عن هويات غنية ومعقدة تتجاوز حدود الزمن والجغرافيا.

محتويات

تاريخ الفنون العربية

تاريخ الفنون العربية غني بالعطاء والإبداع، فقد شكلت الفنون العربية مرآة تعكس التطورات الثقافية والاجتماعية على مر العصور. من الفنون التقليدية إلى الفنون الحديثة، شهد التاريخ الفني العربي انفتاحًا مستمرًا في مجالات متنوعة، مما ساهم في تشكيل الهوية الثقافية وإنعاش الفنون أمام التحديات المعاصرة.

تأثير الفنون العربية التقليدية

تُعتبر الفنون العربية التقليدية مصدر إلهام وعمق ثقافي، حيث تعكس تراثًا عريقًا ممتدًا عبر القرون. تشمل هذه الفنون العديد من الأنماط، مثل:

- الفن المعماري: تُظهر العمارة العربية جماليات فريدة من خلال الأقواس والقباب والزخارف المعقدة. تمثل المساجد والقصور، مثل مسجد الحسن الثاني في المغرب وقصر الحمراء في إسبانيا، رموزاً للتميز الفني.

- فن الخط العربي: يُعتبر فن الخط من أبرز الفنون الزخرفية حيث يجسد جمال اللغة العربية. لم يكن مجرد وسيلة للكتابة، بل أداة لإيصال المشاعر والأفكار بشكل فني راقٍ.

- الفنون التطبيقية: تشمل الأواني المزخرفة، والسيراميك، والنقوش والزخارف التي كانت تستعمل في الحياة اليومية، مما يعكس التنوع الثقافي والوظيفي لهذه الفنون.

تأثرت الفنون التقليدية العربية بإبداعات الحضارات القديمة، مثل الإغريق والفارسيين، واستفادت منها في تشكيل هويتها الفريدة.

تطور الفنون العربية عبر العصور

على مر العصور، شهدت الفنون العربية تطورات ملحوظة ساهمت في إثراء المشهد الفني:

- العصور الوسطى: كانت فترة الازدهار التي تأثر فيها الأدب والفن الأوروبي بالفنون العربية. خلال هذه الفترة، تم تبادل المعرفة والكتب، مما أسهم في تطور الفنون في كل من العالمين العربي والغربي.

- فترة النهضة: ساعدت الاكتشافات العلمية والمقاييس الجديدة في الفنون على ظهور أساليب جديدة للتعبير الفني. أثرت العرب أيضًا بإسهاماتهم في مجالات الرياضيات والفلك، مما اصلح علاقة الفنون بالعلوم.

- العصر الحديث: في العصر الحديث، أصبح التأثير العالمي له أهمية كبيرة. فمع ظهور التقنيات الحديثة، اتجه الفنانون العرب نحو استكشاف الأساليب والرؤى الجديدة.

تسعى العديد من الحركات الفنية العربية اليوم إلى استعادة وإعادة تأويل الفنون التقليدية، مع الالتزام بالتجديد والإبداع. يُظهر تاريخ الفنون العربية كيف تمتزج الجوانب التقليدية مع الابتكارات الحديثة، مما يسهم في الحفاظ على التراث العربي والاحتفاء بالإبداع في المستقبل. الفنون العربية تظل حيوية ونابضة، تعكس تطلعات الشعوب وثقافتها الغنية.

الفنون العربية الحديثة في العالم

تستمر الفنون العربية الحديثة في توسيع آفاقها وتسجيل حضورها الفاعل على الساحات العالمية، مما يعكس تطورًا ملحوظًا في المشهد الفني الذي يُظهر التنوع والغنى الثقافي للثقافة العربية. تُعتبر هذه الفنون منصة جديدة للتعبير عن هوية الشعوب العربية، وقد أسهمت بشكل كبير في الحوار الثقافي العالمي.

الرواج والانتشار العالمي للفنون العربية المعاصرة

في السنوات الأخيرة، شهدت الفنون العربية المعاصرة رواجًا دوليًا غير مسبوق. دعونا نستعرض بعض العوامل التي ساعدت على هذا الانتشار:

- المعارض الدولية: أصبح الفنانون العرب يشاركون في معارض عالمية، مثل بينالي كازان أو آرت بازل، حيث يلتقون بفنانين دوليين آخرين ويتبادلون الأفكار والخبرات.

- وسائل التواصل الاجتماعي: توفر الفرص للفنانين العرب لعرض أعمالهم على منصات رقمية، مما ساعد في الوصول لجمهور عالمي. من خلال التعليقات والمشاركة، تتمكن الأعمال الفنية من الانتشار بشكل أسرع واكتساب زخم.

- الدعم الحكومي والخاص: تمويل البرامج الفنية والمبادرات من قبل الحكومات والجهات الخاصة، يُسهم في تعزيز الفنون العربية ودعم الفنانين الجدد.

- التعاون مع فنانين أجانب: العديد من الفنانين العرب يتعاونون مع نظرائهم من ثقافات مختلفة، مما يؤدي إلى مزيج فني يثري الفنون العربية ويعطيها بُعدًا جديدًا.

تأثير الفن العربي في الثقافات الغربية

أصبح الفن العربي جزءًا لا يتجزأ من الثقافات الغربية، فهو يؤثر وينعكس في مجالات عدة، مثل:

- الموسيقى: العديد من الفنانين الغربيين يستلهمون من المقامات العربية والآلات التقليدية، مثل العود والقانون، مما يثري التنويع الموسيقي في أعمالهم.

- الفن التشكيلي: تتأثر الألوان والأشكال في الأعمال الفنية الغربية بالأنماط الزخرفية العربية التقليدية. على سبيل المثال، نجد تأثير الأساليب الهندسية والنقوش العربية في تصاميم فناني البوب آرت.

- الأدب: لا يمكن إغفال تأثير الأدب العربي، حيث تتأثر العديد من الروايات والأشعار الغربية بالمفاهيم والفلسفات العربية. قد يكون ظهور شخصيات عربية في الروايات الغربية تعبيرًا عن الرغبة في فهم عوالم جديدة لمجتمعات مختلفة.

- التصميم والموضة: التأثير العربي في التصميم المعاصر يتجلى بوضوح في الأزياء، حيث تتبنى دور الأزياء العالمية تفاصيل من التراث العربي.

إجمالًا، يُظهر الفنون العربية الحديثة تألقها وإبداعها على المستوى العالمي. هذا التطور يعكس القدرة على التفاعل مع الثقافات الأخرى، وهو يؤكد على أنها ليست فقط مجسدة للتراث، بل أيضًا رائدة في الابتكار والإبداع. ومن خلال الفنون، نجد أن الحوار الثقافي يتجلى بأبهى صورة، مما يعزز فهمًا أعمق للهوية.

الفنون العربية في السينما والتلفزيون

تعتبر الفنون العربية قطاعًا حيويًا من قطاعات صناعة الترفيه العالمي، حيث تساهم بشكل كبير في تشكيل الهوية الثقافية وتقديم سرديات غنية تعكس تجارب الشعوب العربية. ومن خلال السينما والتلفزيون، يتمكن الفنانون والمخرجون العرب من إيصال رسائلهم وقصصهم إلى جمهور عالمي، مما يعكس تنوع وغنى الثقافة العربية.

أهمية الفنون العربية في صناعة الترفيه العالمي

الفنون العربية لم تعد مجرد أدوات للتعبير الفني، بل أصبحت جزءًا لا يتجزأ من صناعة الترفيه العالمي. وهناك عدة جوانب توضح هذه الأهمية:

- التنوع الثقافي: تقدم الفنون العربية مجموعة غنية من القصص والمشاعر، مما يعزز من تجربة المشاهدة. تعمل القصص التي تتناول قضايا محلية على جذب الجمهور، مما يسهل التفاعل الثقافي.

- التعاون الدولي: شهدت السينما العربية collaborations مع صناع أفلام عالميين، مما ساعد على تحسين جودة الإنتاج وجذب مواهب دولية. كانت هذه المشاريع المشتركة منعرجًا مهمًا لتحسين الصورة العالمية للفن العربي.

- الجوانب التقنية والإبداعية: مع التطورات التكنولوجية، مثل منصات البث الإلكتروني، أصبحت الأعمال الفنية العربية تتمتع بفرص جديدة للإنتاج والتوزيع. وهذا بدوره ساعد في تحسين جودة الإنتاج بشكل عام.

- التعريف بالثقافة العربية: تعمل الأفلام والمسلسلات كمرآة تعكس القيم والتقاليد والهموم الاجتماعية، مما يعزز من فهم الجمهور العالمي للثقافة العربية ويقلل من الصور النمطية السلبية.

تأثير الإنتاجات الفنية العربية على الساحة الدولية

لقد أثرت الإنتاجات الفنية العربية بشكل كبير في الساحة الدولية، وهناك عدة نقاط تؤكد هذا التأثير:

- نجاح الأفلام العربية: حصلت عدة أفلام عربية على جوائز في مهرجانات سينمائية دولية مرموقة، مما يعكس الاعتراف بجودة هذه الأعمال. على سبيل المثال، هناك أفلام مثل “عمر” و”كفرناحوم” التي تركت بصمة كبيرة في عالم السينما.

- الدراما المصرية: تلعب الدراما المصرية دورًا رئيسيًا في توجيه الانتباه إلى القضايا الاجتماعية والسياسية، مما يجعلها موردًا مهمًا لفهم المواقف والتحديات التي يواجهها المجتمع العربي.

- التأثير على السينما الغربية: هناك اتجاهاً نحو الاقتباس والاستلهام من القصص العربية في الإنتاجات الغربية، مما يعكس توجهًا متزايدًا للاعتراف بالثقافة العربية في السينما العالمية.

- التفاعل مع الجمهور العالمي: أثر الاستخدام الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي في توزيع الإنتاجات الفنية، مما سمح للجمهور بالتفاعل بشكل أكبر مع الفنانين والمبدعين العرب.

يمكن القول إن الفنون العربية في السينما والتلفزيون تمثل جسرًا يربط ثقافات العالم، حيث تعمل على تعزيز الفهم المتبادل والتفاعل. الفنون ليست مجرد أشكال من الترفيه، بل هي جزء من الهوية الثقافية والتاريخية، تعكس قصص شعوب وتعبر عن تطلعاتهم وآمالهم.

الفنون العربية في ميادين الأدب والموسيقى

تُعتبر الفنون العربية جزءًا لا يتجزأ من التراث الثقافي العالمي، حيث أسهمت بشكل كبير في تشكيل وتطوير الأدب والموسيقى عبر العصور. سواء كانت القصص والروايات أو الألحان والأغاني، فقد تركت الفنون العربية بصمة واضحة في ميادين الأدب والموسيقى التي تتجاوز الحدود الجغرافية.

تأثير القصص والروايات العربية على الأدب العالمي

القصص والروايات العربية ليست مجرد سطور مكتوبة، بل هي تعبير عن الثقافة والتاريخ والأحلام. تاريخيًا، أسهم الأدب العربي في إثراء الأدب العالمي بعدد من الطرق المميزة:

- ترجمة الأدب العربي: تعرض الأدب العربي للكثير من الترجمات التي عرضت قصصًا أدبية تعود لعصور سابقة، مما جعل الأدب العربي متاحًا لجمهور أوسع. على سبيل المثال، رواية “ألف ليلة وليلة” تعتبر واحدة من أشهر الأعمال الأدبية التي أثرت على الكتّاب الغربيين.

- تأثير مفكرين عرب على الأدب: أدباء مثل نجيب محفوظ وطه حسين كان لهم تأثير عميق على الأدب العالمي. رواية “مدن الملح” لعبد الرحمن منيف هي نموذج يحتذى به في سرد التاريخ العربي المعاصر ونقده، وقد تمت ترجمتها إلى عدة لغات.

- أسلوب الحكي العربي: يتميز الأدب العربي بأسلوبه الفريد في السرد، حيث يشمل العناصر الفلسفية والخيال الشعبي. هذا النمط أسهم في تطوير وسائل السرد في الأدب الغربي وأثر في العديد من الكتاب والمبدعين.

تطور الموسيقى العربية وانتشارها عبر العالم

الموسيقى العربية تحمل في ثناياها تاريخًا طويلًا ومتنوعًا. شهدت الموسيقى العربية تطورات كبيرة وانتشارًا على مستوى العالم:

- تأثير الأنماط الموسيقية: مشهد الموسيقى العربية يشمل مجموعة متنوعة من الأنماط، من الشعبية إلى الكلاسيكية. قد تأثر العديد من الفنانين الغربيين بالأعمدة الموسيقية العربية، مثل المقامات والأصوات الفريدة.

- تأصيل الموسيقى في العالم: تأخذ الموسيقى العربية أشكالًا متعددة من خلال الأنماط المختلفة كالموسيقى الشرقية الأندلسية والموسيقى الشعبية. على الرغم من تشابه الموسيقى الغربية، إلا أن للموسيقى العربية طابعًا خاصًا يمزج بين الأصالة والمعاصرة.

- انتشار الفنون العربية: مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع البث، بات بإمكان الفنانين العرب الوصول إلى جماهير جديدة في جميع أنحاء العالم. مما أدى إلى زيادة الطلب على العروض الفنية العربية وتوسيع قاعدة المعجبين.

- التعاون الدولي: العديد من الفنانين العرب يتعاونون مع فنانين من جنسيات مختلفة، مما يعزز التبادل الثقافي، ويخلق نمطًا موسيقيًا متنوعًا يلبي تطلعات جمهور واسع.

تؤكد الفنون العربية، سواء كانت في الأدب أو الموسيقى، على غناها وتنوعها. إن إدراك العالم لهذه الفنون يعكس كيف يمكن للفنون أن تتخطى الحدود وتعزز الفهم الثقافي العميق بين الشعوب. عبر هذا التبادل الثقافي، تبرز الفنون العربية كمفتاح لتجسيد الهوية وتعزيز الفخر الثقافي.

ما هي الفنون العربية؟

الفنون العربية هي تعبيرات ثقافية وفنية نشأت في الدول العربية، وتمتاز بتنوعها واختلافها بناءً على التاريخ والتراث الثقافي لكل دولة أو منطقة. تشمل هذه الفنون مجموعة واسعة من المجالات مثل الأدب، الموسيقى، الفنون التشكيلية، الفنون الشعبية، العمارة، والخط العربي.

أنواع الفنون العربية

هناك عدة أنواع من الفنون العربية تتنوع بين التقليدية والحديثة، ومنها:

- الأدب العربي: يشمل الشعر، النثر، الرواية والمسرح، ويعكس الثقافة والتقاليد والقضايا الاجتماعية. من الأدباء المشهورين نجد طه حسين ونجيب محفوظ، الذين تركوا بصمة واضحة في الأدب العالمي.

- الموسيقى: تمتاز الموسيقى العربية بتنوع إيقاعاتها وألحانها، حيث تشمل أنواعًا مثل الطرب والموسيقى الشعبية. كما أن تعبيرات مثل الموشحات والسماعيات تحمل طابعًا مميزًا يعود لقرون مضت.

- الفنون التشكيلية: من الرسم والنحت إلى الزخارف والخزف، تعكس الفنون التشكيلية العربية التقاليد الثقافية وتستمد إلهامها من البيئة والمجتمع. يبرز تأثير الخط العربي بشكل خاص في الأعمال الفنية.

- العمارة: تعكس العمارة العربية تاريخًا طويلًا من الإبداع، بدءًا من المساجد والقصور إلى المباني الحديثة. تمتاز بتفاصيل معمارية فريدة مثل الأقواس والقباب والزخارف الغنية.

آثار الفنون العربية على العالم

الفنون العربية ليست محصورة فقط في المنطقة العربية، بل أثرت تأثيرًا كبيرًا على الفنون والثقافات الأخرى عبر التاريخ. يعتبر الفن الإسلامي، على سبيل المثال، أحد أكثر الفنون تأثيرًا، حيث انتشرت عناصره عبر أساليب الزخرفة والمعمار في العديد من الدول الغربية.

- الترجمة والنقل الثقافي: في العصور الوسطى، ساهم الأندلسيون والمترجمون الآخرون في نقل الأدب العربي إلى أوروبا، مما أثرى ثقافات الغرب بأساليب جديدة في السرد والرواية.

- تأثير الزخارف: الزخرفة الإسلامية انتقلت إلى الفنون الغربية، حيث تأثرت العديد من الأعمال الفنية الأوروبية بالألوان الزاهية وأنماط الزخرفة العربية.

- استمرار الإلهام: الفنون العربية المعاصرة ما زالت تلهم الفنانين والمبدعين حول العالم، مع تزايد الاهتمام بالفن العربي في العروض والفعاليات الدولية.

الفنون العربية تجسد تعبيرًا عن الهوية الثقافية والتراث الغني للمدن والشعوب العربية. هي ليست مجرد وسيلة للترفيه، بل تعبير عن القيم والفكر والاجتماع. مع استمرار تطور الفن العربي، تستمر الفنون في لعب دور أساسي في التواصل بين الثقافات وتعزيز الفهم المتبادل بين الشعوب.

ما هي أنواع الفنون؟

تعتبر الفنون تعبيرًا عن الإبداع البشري، ولها العديد من الأنواع التي تتنوع باختلاف الثقافات والبيئات. الفنون تعكس تجارب الشعوب وأفكارهم ومشاعرهم، وفي هذا السياق، يمكن تقسيم الفنون إلى عدة أنواع رئيسية تشمل العديد من الأنشطة الفنية.

أنواع الفنون الرئيسية

يمكن تصنيف الفنون إلى ثلاثة فئات رئيسية توضح تنوعها وثرائها:

- الفنون الجميلة:

- تشمل الرسم، النحت، التصوير، والتصميم.

- يُعتبر الخط العربي في الفنون الإسلامية أحد أبرز الأمثلة على الفنون الجميلة.

- تتصل هذه الفنون بالجمالية والتعبير الإبداعي، وغالبًا ما تُعنى بالعواطف والتجارب الإنسانية.

- الفنون الأدائية:

- تتضمن الموسيقى، الغناء، المسرح، والرقص.

- تعد الفنون الأدائية وسيلة قوية لنقل المشاعر والأفكار، حيث تُستخدم الموسيقى والرقص لإيصال قصص وتجارب الشعوب.

- الفنانون في هذا النوع غالبًا ما يتعاونون مع بعضهم ليشكلوا عروضًا فنية مذهلة، تجمع بين الصوت والحركة.

- الفنون التطبيقية:

- تشمل الحرف اليدوية، التصنيع، والزخرفة.

- تتميز هذه الفنون بدمج الجمال مع الفائدة العملية.

- مثلًا، تعرف الفنون التطبيقية في الوطن العربي بإبداعاتها في السيراميك، والنحت، وصناعة الأدوات المنزلية والزينة.

الفنون التشكيلية

تُعتبر الفنون التشكيلية إحدى الفئات الأكثر وضوحًا في التعبير الفني، وهي تشمل:

- الرسم: يمكن أن يكون تجريديًا أو واقعيًا، ويستعمل فيها الفنان الألوان والأدوات المختلفة لإبداع أشكال فنية.

- النحت: يتضمن تشكيل المواد مثل الطين، الحجر، أو المعدن إلى أشكال ثلاثية الأبعاد.

- التصوير: من الفنون الحديثة، حيث يتم استخدام الكاميرات لإنشاء صور تعبر عن الواقع، وغالبًا ما تحتوي على رسائل اجتماعية أو فنية.

الفنون الصوتية والتمثيلية

تمثل الفنون الصوتية والتمثيلية تجليات حية للفنون، حيث تشمل:

- الموسيقى: تعتبر لغة عالمية تتجاوز الحواجز الثقافية، سواء في الألحان العربية التقليدية أو الأنماط الغربية.

- المسرح: يمزج بين التمثيل، الديكور، والتصميم الصوتي ليقدم قصصًا حية تعكس تجارب المجتمع.

النهضة في الفنون المعاصرة

مع الثورة التكنولوجية في العصر الحديث، تتطور الفنون لتدخل مجالات جديدة مثل:

- الفنون الرقمية: تشمل الرسم الرقمي والتصميم ثلاثي الأبعاد، مما يتيح للفنانين استخدام الكمبيوتر كأداة رئيسية للإبداع.

- الفنون التفاعلية: حيث يمكن للجمهور اللعب والتفاعل مع العمل الفني، مما يخلق تجربة فريدة.

في الختام، تعكس هذه الأنواع المتعددة من الفنون المشاعر الإنسانية والتعبير الثقافي، مما يجعل الفن جزءًا لا يتجزأ من حياة الناس. من خلال استكشاف هذه الأنواع، يمكننا فهم أعمق للثقافات المختلفة ورؤى الفنانين الذين يسعون إلى التعبير عن أفكارهم وأحاسيسهم.

ما الفن الذي برع فيه العرب؟

على مر العصور، تميز العرب في عدة مجالات فنية تعكس غنى ثقافتهم وإبداعهم. إذ أن الفنون التي قدّموها لم تكن مجرد تعبير عن الجمال، بل كانت أيضًا انعكاسًا لهويتهم وقيمهم وثقافاتهم. دعونا نستعرض بعض الأنواع الفنية التي برع فيها العرب وتفاصيل حول كل منها:

الفن المعماري

تعتبر العمارة العربية واحدة من أبرز مظاهر الفن العربي. يمتاز هذا الفن بأسلوبه الفريد والمتميز، حيث تم استخدام:

- الزخارف: الأشكال الهندسية والنباتية، خاصة في المساجد والقصور.

- الأقواس والقباب: تعتبر علامات مميزة للعمارة الإسلامية، مثل قبة الصخرة في القدس والمسجد الحرام بمكة.

لقد ساهمت العمارة الإسلامية في تعريف الهوية الحضارية للعالم العربي وعرفت كيف تدمج بين الجمالية والوظيفية.

الفن التشكيلي

يتميز الفن التشكيلي العربي بتنوعه وغناه، ويشمل:

- الرسم: حيث تم إنتاج الأعمال الفنية الملونة من خلال تقنيات متعددة، مثل الرسم بالألوان الزيتية والمائية.

- النحت: على الرغم من أن النحت لم يكن شائعًا بشكل كبير بسبب القواعد الدينية، إلا أن بعض الفنانين برعوا في إنتاج منحوتات تعكس التراث الثقافي.

هنا يمكن أن نتذكر أسماء فنانين كبار أثروا في الساحة الفنية مثل التشكيلي المغربي فريد بلكاهية، الذي ابتكر أسلوبًا فنيًا مميزًا يعكس الهوية المحلية.

الموسيقى

تعتبر الموسيقى من الفنون الحيوية التي تعكس الروح العربية. وتتضمن:

- الموسيقى الكلاسيكية: مثل فن الموشحات والقدود الحلبية.

- الموسيقى الشعبية: تغني عن هموم الشارع وتعبر عن ثقافة الناس. مثل موسيقى العتابا والزفة.

كان للموسيقيين العرب, مثل زرياب في الأندلس، دور بارز في تطوير الموسيقى، حيث أدخل العديد من الآلات والألحان الجديدة التي أثرت فيما بعد في الثقافات الأخرى.

الفن الأدبي

يُعرف الأدب العربي بجمال لغته وثراء موضوعاته، حيث يشمل:

- الشعر: يمتاز بقصائد الشوق والحب والفخر، حيث لا يزال يُعتبر أحد أبرز أنواع التعبير الفني.

- الرواية: مثل أعمال نجيب محفوظ الذي فاز بجائزة نوبل، وتمثل رواياته تجارب الإنسان العربي وتعكس قضايا اجتماعية وسياسية متعلقة بالعالم العربي شائعة.

خطوط الفنون الإسلامية

يتخصص الخط العربي في كونه أحد أرقى الفنون، حيث يعكس:

- التقنيات المعقدة: مثل الخط النسخي والكايفي، والتي تحمل جمالية خاصة.

- استخدامات الخط: في تزيين المساجد والكتب والمخطوطات، حيث لا يقتصر على الكتابة بل يتعداها كفن في حد ذاته.

كل هذه الفنون تجسد الجمال والعمق الثقافي للعرب وتستحق أن تُدعى وتعطى الاهتمام الذي يليق بها. إن الفنون العربية ليست مجرد تاريخ، بل هي أيضًا حاضر ومستقبل يحتاج إلى أن يُحتفى به ويُدرّس للأجيال القادمة.

من أنواع الفنون الإسلامية؟

تتميز الفنون الإسلامية بتنوعها وغناها بأساليب وتقنيات فنية تعكس التراث الثقافي المتميز للأمة الإسلامية. هذه الفنون لم تكن محدودة بفن واحد، بل تشكلت عبر عدة مجالات تعكس رؤية متكاملة تنبع من القيم الاجتماعية والروحانية. دعونا نستعرض بعض أنواع الفنون الإسلامية التي تجسد هذه الخصوصية.

1. العمارة الإسلامية

العمارة الإسلامية من أبرز الفنون التي تعكس الثقافة الإسلامية. تميزت بالخصائص التالية:

- المساجد: تعتبر المساجد من أهم المباني المعمارية، حيث يبرز جمال التصميم في الأقواس والقبب. على سبيل المثال، المسجد الحرام في مكة والمسجد النبوي في المدينة يُعدان من أيقونات العمارة الإسلامية.

- الزخارف: تم استخدام الزخارف بشكل واسع، حيث تُضاف العناصر الهندسية والنباتية إلى التصاميم المعمارية لتعطي جمالية فريدة.

الحقيقة أن العمارة الإسلامية لا تعكس فقط جمال المباني، بل أيضًا تحكي قصصًا عن المجتمعات والثقافات التي أنشأتها.

2. الخط العربي

الخط العربي يشكل أحد أرقى الفنون الإسلامية. في هذا السياق، يمكن الإشارة إلى:

- الأساليب المختلفة: مثل النسخ، الكوفي، والثلث، كل منها له خصائصه الفريدة وطرق استخدامه.

- التطبيقات الفنية: يُستخدم الخط العربي لتزيين المساجد والمصاحف، حيث تصنع الرأس والتفاصيل بالذهب وألوان أخرى مبهجة.

لقد أسهم الخط العربي في إضفاء جمالية على النصوص وارتبط ارتباطًا وثيقًا بالشعائر الإسلامية.

3. الزخرفة الإسلامية

تُعتبر الزخرفة جزءًا لازماً من الفن الإسلامي، وتتميز بالخصائص التالية:

- التكرار: تعتمد الزخرفة الإسلامية على تكرار الوحدات الزخرفية بطرق متناسقة، مما يخلق تأثيرات بصرية جميلة.

- استلهام من الطبيعة: تتضمن الزخارف نباتات وأشكال هندسية معقدة مستوحاة من الطبيعة.

هذا التنوع جعل الزخرفة الإسلامية فنًا متميزًا يمكن التعرف عليه بسهولة.

4. الفنون التشكيلية

رغم أن الفنانين العرب في العصور القديمة لم يركزوا كثيرًا على النحت وتصوير الكائنات الحية، إلا أن هناك إبداعات في:

- الرسم: حيث تميز العرب برسم المناظر الطبيعية والأشكال الهندسية، خاصة في المخطوطات.

- الفنون التطبيقية: مثل صناعة السيراميك والفخار، والتي تتميز بالتفاصيل الدقيقة والزخارف الفريدة.

5. الفنون الصوتية

تتضمن الفنون الصوتية مجالات مثل:

- الموسيقى: ظهرت أنماط موسيقية رائعة مثل الموشحات، والتي تم تطويرها بشكل خاص في الأندلس.

- الغناء: يعد الزرياب أحد أشهر الشخصيات التي أثرت في تطور الموسيقى في العصر الإسلامي.

تتجاوز الفنون الصوتية الفروع التقليدية، لتعبر عن مشاعر الشعوب وتجاربهم.

أهمية الفنون الإسلامية

تُعتبر الفنون الإسلامية جسورًا تربط بين الثقافات والشعوب، حيث تتيح فرصًا للحوار الثقافي والتفاعل. للأسف، فإن الفنون الإسلامية غالبًا ما تعرضت للغزو الثقافي وسوء الفهم، مما يتطلب جهدًا أكبر لإعادة التعريف بها على الساحة العالمية. في الختام، تشكل الفنون الإسلامية جزءًا من الهوية الثقافية والعرفانية، وتستحق الاحترام والتقدير في جميع أنحاء العالم، حيث تعكس تاريخًا عريقًا وثقافة غنية لا تزال تعيش بيننا.

ختامًا، نكون قد استعرضنا تأثير الفنون العربية في المجالات الثقافية العالمية ودورها البارز في تشكيل الحضارات. آمل أن تكون هذه المقالة قد ألقت الضوء على الجوانب المذهلة للثقافة العربية وجمالياتها. الآن، أحب أن أسمع آرائكم وتجاربكم. ما هو الجانب الذي أثار اهتمامكم أكثر في تأثير الفنون العربية على الثقافة العالمية؟

تنويه مهم بشأن حقوق المحتوى

جميع الحقوق محفوظة © 2025 لـ موقع نَبْض العرب. يُمنع نسخ هذا المحتوى أو إعادة نشره أو ترجمته أو اقتباس أكثر من 10% منه دون إذنٍ خطّي مسبق. للاستخدام التجاري أو الأكاديمي أو إعادة النشر، الرجاء التواصل معنا عبر نموذج الاتصال.

ملاحظة: يُسمح بالاقتباس المحدود مع ذكر المصدر ورابط مباشر للمقال الأصلي.