أفضل الروايات التاريخية العربية التي تجسد الماضي

تُعد الروايات التاريخية العربية من أبرز أشكال الأدب التي جسّدت ملامح الحضارة العربية وأعادت رسم ماضيها الزاخر بلغة سردية نابضة بالحياة. لقد تمكنت هذه الروايات من إحياء عصور الازدهار والتفاعل الفكري والاجتماعي، من خلال تقديم شخصيات ومواقف تاريخية بطريقة تجمع بين المتعة والمعرفة. تستند هذه الأعمال إلى وقائع موثقة وأخرى متخيّلة، لكنها دائمًا ما تضع الإنسان في مركز الحكاية. وفي هذا المقال، سنستعرض كيف شكّلت الروايات التاريخية العربية ذاكرة أدبية وثقافية تُزيد الوعي بالتاريخ العربي والإسلامي.

محتويات

- 1 الروايات التاريخية العربية التي أعادت إحياء فترات ازدهار الحضارة الإسلامية

- 2 من نجيب محفوظ إلى جرجي زيدان أعلام الرواية التاريخية العربية

- 3 ما الذي يجعل الروايات التاريخية العربية محببة إلى القرّاء؟

- 4 الروايات التاريخية العربية التي تناولت فترات الاحتلال والمقاومة

- 5 هل تُعد الروايات التاريخية العربية مصدرًا لتعلُّم التاريخ؟

- 6 الروايات التاريخية العربية التي تسرد قصص النساء المنسيات

- 7 تجليات التراث والثقافة في الروايات التاريخية العربية

- 8 كيف تطوّرت الروايات التاريخية العربية في العصر الحديث؟

- 9 ما الأثر الذي تتركه الروايات التاريخية العربية على الوعي الجماعي للقارئ؟

- 10 ما الفرق بين التلقي الأكاديمي والتلقي الأدبي للروايات التاريخية؟

- 11 لماذا تُعد الشخصيات الهامشية عنصرًا مهمًا في الرواية التاريخية العربية؟

الروايات التاريخية العربية التي أعادت إحياء فترات ازدهار الحضارة الإسلامية

تُقدّم الروايات التاريخية العربية صورة سردية نابضة للحضارة الإسلامية في فترات ازدهارها، حيث تسهم في إعادة بناء الزمن المجيد من خلال سرد شخصياته وأحداثه بلغة أدبية مشحونة بالحياة والتفاصيل. تعالج هذه الروايات فترات مختلفة من التاريخ الإسلامي، فتجعل من الماضي مادة حيّة تنبض بالحركة والفكر والوجدان. تكشف السرديات التاريخية عن الطبقات العميقة للثقافة الإسلامية، من مدارسها الفكرية ومكتباتها العامرة إلى أسواقها الشعبية ومجالسها الأدبية، وتعيد تشكيلها من جديد في أذهان القرّاء المعاصرين.

تعمل هذه الروايات على ترجمة لحظات النهوض العلمي والازدهار الفكري التي شهدها العالم الإسلامي، إذ تبرز جماليات العيش في فترات مثل الأندلس العباسية، أو بغداد الخلافة، وتُظهر التفاعل المعقّد بين الفكر والدين والسياسة. تسلط النصوص السردية الضوء على العلاقات الاجتماعية التي سادت تلك العصور، وتبيّن كيف تأثرت المجتمعات بالعلماء والفلاسفة والخلفاء، وكيف تشكلت صورة العالم الإسلامي من خلال سلوكيات الأفراد داخل المدن الإسلامية الكبرى. تبني الرواية التاريخية جسرًا بين الشخصي والعام، فتُحوّل اليوميات البسيطة إلى مادة تعكس البنية الكبرى للحضارة.

تُعيد الروايات التاريخية العربية صياغة لحظات التحول في التاريخ الإسلامي من زوايا إنسانية، حيث تجعل من البطل التاريخي شخصية معقدة لها مشاعر وترددات وتطلعات. تُبرز تلك الأعمال أيضًا أثر الاحتكاك بين الثقافات، إذ تتناول فترات التفاعل مع الفرس والروم والغرب، وتُظهر كيف حافظت الأمة الإسلامية على هويتها رغم ذلك. وبذلك، لا تكتفي هذه الروايات بتقديم تاريخ مدرسي جاف، بل تبني سردًا متماسكًا للحضارة بوصفها نتاجًا يوميًا للعقل والمشاعر والمواقف. وتُعزّز هذه الروايات مكانتها باعتبارها مرآة فنية للزمن الإسلامي المزدهر، حيث تحوّل النص الأدبي إلى وثيقة وجدانية تعبّر عن ذروة الإنجاز الحضاري، وتُسهم في ترسيخ الوعي بالتاريخ من خلال سرد إنساني نابض.

روايات تستعرض عصور الخلافة: من الأمويين إلى العباسيين

تُظهر الروايات التاريخية العربية اهتمامًا واضحًا بعصور الخلافة الإسلامية، حيث تركّز على تفاصيل الحياة اليومية والسياسية في العهدين الأموي والعباسي، وتعيد تقديم الخلفاء والفقهاء والعلماء ضمن مشهد سردي يعكس غنى تلك الحقب الزمنية. تسعى هذه الروايات إلى تقديم رؤية شاملة حول نظام الحكم، وشكل الدولة، وبنية المجتمع، مع التطرق إلى الخلافات السياسية والمذهبية التي ميّزت تلك العصور. تُعيد الرواية خلق البيئة التاريخية من جديد، فتجعل من القارئ شاهدًا على تحولات كبرى مثل انتقال الخلافة من دمشق إلى بغداد، وصعود نجم الفكر والفقه والعلوم في حضن الخلافة العباسية.

تركّز العديد من هذه الأعمال على الشخصيات المحورية التي لعبت دورًا في التأسيس أو التغيير، فتجسّد الخلفاء بشكل متوازن يجمع بين هيبتهم السياسية وتعقيداتهم الشخصية. تُبرز هذه النصوص السردية كيف كان للسياسة والدين والعلم تفاعل يومي في قصور الحكم وفي بيوت العامة على السواء. تفتح الرواية التاريخية نافذة على حوارات داخلية وخارجية بين النخب الحاكمة وعامة الناس، ما يُبرز الطابع الإنساني لتلك المرحلة ويُعيد للمتلقّي الإحساس بالتاريخ الحي.

لا تقف هذه الروايات عند الأحداث الكبرى فحسب، بل تغوص في تفاصيل الحياة الاجتماعية، فتنقل أجواء الأسواق والمجالس الأدبية ودور العلم، وتُظهر كيف اندمجت التقاليد مع التجديد في كل طبقة من طبقات المجتمع. يظهر في هذا السياق أثر الحركة العلمية والنهضة الفكرية، حيث تُسهم الروايات في إبراز حضور العقل المسلم في تكوين المعرفة والعمران. وتتيح هذه الروايات للقارئ أن يعيش لحظات المجد والتقلّب في الخلافة الإسلامية، من اتساع رقعة الدولة إلى الأزمات الداخلية، فتمنحه فهمًا أعمق لحركة التاريخ، وتُعيد بناء صُورَة الماضي في قالب أدبي يُلامس الروح والفكر.

كيف جسدت هذه الروايات ملامح العلوم والفكر في التاريخ الإسلامي؟

تُسهم الروايات التاريخية العربية في توثيق مظاهر التقدّم العلمي والازدهار الفكري الذي شهده التاريخ الإسلامي، من خلال رسم ملامح دقيقة لعصر كانت فيه المكتبات عامرة، والمدارس منتشرة، والعلماء يحظون بمكانة مرموقة. تُعيد هذه الروايات إحياء لحظات كانت فيها المدن الإسلامية منارات للعلم، فتستعرض أدوار العلماء في الفقه، والطب، والفلك، والفلسفة، وتسلّط الضوء على مراكز مثل بيت الحكمة في بغداد ومدارس قرطبة وفاس. تسعى الرواية إلى تحويل الأسماء الكبيرة التي عرفها التاريخ الإسلامي إلى شخصيات أدبية متكاملة تعيش وتفكّر وتناقش وتختلف، ما يمنح القارئ إدراكًا حيًا لأجواء تلك الفترات.

تُظهر هذه الأعمال الأدبية كيف أصبح العلم جزءًا من نسيج الحياة اليومية، فتُجسّد التفاعل بين الطالب وأستاذه، وبين العلماء والسلطة، وتبرز كيف أثّرت الصراعات السياسية على مسار المعرفة. تعرض الرواية لحظات انفتاح الأمة الإسلامية على ثقافات أخرى، فتُصوّر مشاهد الترجمة من اللغات الأجنبية إلى العربية، والحوار بين الحضارات، وتقديم المعارف ضمن مناخ من التسامح والانفتاح العقلي. كما تعبّر الروايات عن التحديات التي واجهها الفكر الإسلامي، من تعصب وجهل إلى محاكم التفتيش الدينية، وتُقدّم سردًا يتأرجح بين المجد والانكسار.

لا تكتفي الرواية التاريخية بتوثيق الأسماء أو الأماكن، بل تمنح القارئ فرصة الغوص في أجواء التجريب والاكتشاف. تعيد تقديم العلماء ليس كرموز تاريخية جامدة، بل كأشخاص يتألمون ويشكّون ويتطلعون نحو مستقبل أفضل، ما يخلق مسافة وجدانية حميمية بين القارئ والزمن المروي. تعكس هذه الروايات نظرة الأدب نحو المعرفة باعتبارها أساس الحضارة ووسيلتها للبقاء. لذا، تظل هذه الروايات شاهدًا سرديًا على عصورٍ بلغ فيها الفكر الإسلامي أوجه، فتُعيد عبر الأدب ما أغفلته كتب التاريخ الرسمية، وتُبقي على وهج المعرفة حيًا في وجدان المتلقّي.

أبرز الشخصيات التاريخية التي أعيد تصورها في الروايات

أعادت الروايات التاريخية العربية بناء صور جديدة لشخصيات برزت في التاريخ الإسلامي، عبر تقديمها ليس فقط من خلال الأدوار التي لعبتها في السياسة أو الدين، بل أيضًا ككائنات بشرية لها رغبات وتناقضات ومشاعر. ظهرت هذه الشخصيات في سياقات درامية مكثفة تعيد تشكيل ملامحها الفكرية والوجدانية، وتُبرز كيفية تفاعلها مع تحوّلات الزمان والمكان من منظور إنساني معقّد. يُلاحظ أن السرد الأدبي ينزع عن الشخصيات هالتها الأسطورية ويقرّبها من الواقع، فتتحوّل من رموز إلى نماذج حياتية.

تجسّد بعض الروايات الخلفاء والعلماء والفلاسفة ضمن مشهد روائي يُبرز مواقفهم من القضايا الاجتماعية والسياسية والفكرية التي كانت تحيط بعصورهم. يُلاحظ أيضًا أن هذه الأعمال تحرص على التوازن بين الواقع التاريخي والخيال السردي، فتمنح الشخصيات فرصة التعبير عن دواخلها وتكوين علاقاتها خارج حدود الوقائع المسجلة. يظهر ذلك في مشاهد الحوار، والتأملات الداخلية، والتجارب الشخصية التي لم تُدوّنها كتب السير، لكنها تعكس جوهر الإنسان خلف المنصب أو الشهرة.

تحمل هذه الشخصيات رمزية عالية تُسهم في ربط الماضي بالحاضر، إذ تُعالج من خلالها قضايا ما تزال حاضرة في وجدان المجتمعات العربية، مثل الصراع بين السلطة والمعرفة، وبين الفرد والجماعة، وبين العقل والنص. تتغيّر زوايا النظر إليها باختلاف الروايات، فتبدو أحيانًا بطولية وأحيانًا مأزومة، ما يُعزّز من عمق التجربة السردية ويُثري دلالاتها. في الوقت نفسه، تسمح هذه المعالجة بإعادة التفكير في التاريخ لا كوقائع ثابتة، بل كحياة قابلة للتأويل. تُبرِز الروايات من خلال هذه الشخصيات القدرة على تجسيد التاريخ عبر تفاصيل حية، فتُحافظ على الذاكرة، وتُعيد إنتاجها بمنظور معاصر يجمع بين العاطفة والعقل، ويمنح للتاريخ بعدًا إنسانيًا خالصًا.

مزيج السرد التاريخي والخيال الأدبي في معالجة الوقائع

تُمارس الروايات التاريخية العربية نوعًا خاصًا من التأليف بين الوقائع الثابتة والخيال الأدبي، فتمتزج الحقائق مع الصور المتخيلة لخلق نص أدبي قادر على شدّ القارئ وفي الوقت نفسه احترام السياق التاريخي. يتّخذ الكاتب من الحدث التاريخي نقطة انطلاق، لكنه لا يكتفي بسرده بل يُعيد تخيّله، ويملأ فراغاته بالحوارات والمواقف والعلاقات التي ربما لم تسجّلها كتب المؤرخين. لا يُنكر هذا النهج الحقائق، بل يسعى إلى إنعاشها بالروح، فيُقرّبها من المتلقي المعاصر.

يُوظف الخيال في هذه الروايات ليُعطي بُعدًا شعوريًا وزمنيًا للحكاية، فيربط الماضي بالحاضر من خلال قضايا إنسانية متكررة، كالحب والخذلان والصراع على السلطة. تتحوّل المدن القديمة إلى مسارح حيّة، والشخصيات التاريخية إلى أبطال دراميين يخوضون تجارب عميقة. يُعيد الأدب ترتيب المشهد التاريخي وفق منطق الحكاية، فيُعطي للتفاصيل اليومية أهميتها، ويُركّز على الأصوات التي لم تكن تُسمع عادة، مثل النساء، أو الطبقات المهمّشة، أو الهامشيين في المجتمع.

يندمج الخيال بالواقع ليُنتج سردًا يُشبه الواقع لكنه أكثر إشراقًا أو أكثر وضوحًا، ما يُتيح للقارئ إعادة التفكير في التاريخ من زاوية جديدة. لا تغفل الرواية عن أهمية الحفاظ على الخط الزمني العام، لكنها تُضيف إليه طبقات من العمق العاطفي والإنساني. وبذلك، لا يصبح التاريخ مجرد سلسلة من الأحداث، بل يصبح عالمًا متكاملاً ينبض بالتفاصيل والشخصيات والتوترات. هذا وتُجسّد هذه الروايات التقاء الأدب بالتاريخ في نقطة دقيقة، تجعل من الماضي حاضرًا دائمًا، وتُعيد عبر الخيال تشكيل الحقيقة، ليس لتزييفها، بل لجعلها أكثر اكتمالًا. ومن هنا، تستمر الروايات التاريخية العربية في ترسيخ حضورها كأدبٍ يُخلّد التاريخ، ويمنحه صوته البشري المستعاد.

من نجيب محفوظ إلى جرجي زيدان أعلام الرواية التاريخية العربية

تشكلت ملامح الروايات التاريخية العربية على أيدي أعلام كبار استطاعوا دمج الخيال الأدبي بالسرد التوثيقي، ليعيدوا رسم الماضي العربي من زوايا متعددة تجمع بين البعد الثقافي والرمزي. تميز نجيب محفوظ بمقاربته الفلسفية للتاريخ، حيث لم يكتف بنقل الحكايات، بل عمد إلى إعادة تأويلها برؤية معاصرة تحمل أبعادًا إنسانية وأخلاقية. وفي المقابل، عُرف جرجي زيدان بأسلوبه التوثيقي الذي استند إلى المراجع التاريخية المتنوعة، مقدّمًا نصوصًا سردية تعكس الحقب الإسلامية والعربية بأسلوب روائي بسيط وقريب من القارئ.

انطلق نجيب محفوظ من الواقع الشعبي، مستثمرًا التاريخ كأداة لفهم التحولات الاجتماعية، فحوّل الشوارع والأزقة إلى مسارح رمزية تستعرض صراعات الإنسان مع السلطة والقدر والعدالة. أما زيدان، فاختار الغوص في العمق التاريخي للأحداث السياسية والدينية الكبرى، فاستعرض من خلالها العلاقات بين الشعوب، وتطور الفكر العربي، وأثر النزاعات والتحولات على بنية المجتمع الإسلامي. وبهذا قدم كل منهما مسارًا مختلفًا في بناء الروايات التاريخية العربية، ما أسهم في توسيع آفاق هذا النوع الأدبي وزيادة تأثيره في الذاكرة الثقافية.

يُلاحظ أيضًا أن أعمال محفوظ وزيدان لم تكن مجرد إنتاجات أدبية معزولة، بل تحولت إلى أدوات فكرية تساءلت عن الهوية والمصير من خلال استحضار الماضي. حافظ محفوظ على البعد التأملي الذي يمنح القارئ فرصة لاكتشاف ذاته عبر التاريخ الرمزي، بينما أرسى زيدان مبدأ التعليم عبر السرد، ما جعله رائدًا في ربط الأدب بالتاريخ الجماهيري. لذلك تُعد مساهماتهما من اللبنات الأساسية التي أرست الروايات التاريخية العربية كنوع أدبي له خصوصية وعمق وأثر طويل في تشكيل الوعي العربي المعاصر.

ماذا قدم نجيب محفوظ في “أولاد حارتنا” من بُعد تاريخي رمزي؟

جسدت رواية “أولاد حارتنا” تجربة فريدة داخل الروايات التاريخية العربية، حيث استعان نجيب محفوظ بالتاريخ الديني والإنساني ليعيد تشكيله في فضاء رمزي يحمل أبعادًا متعددة. استخدم محفوظ الحارة كرمز للعالم، وصوّر شخصيات الرواية على نحو يستلهم أنبياء الديانات الإبراهيمية، فحوّل كل شخصية إلى نموذج يرمز لمرحلة تاريخية معينة من مراحل تطور البشرية. وبذلك لم تكن الحكاية مجرد إسقاط على قصص الأنبياء، بل انعكاس لصراع الإنسان المتكرر مع السلطة والمعرفة والعدالة، في محاولة لإعادة قراءة التاريخ من منظور فلسفي واجتماعي.

تمكن محفوظ من تقديم التاريخ كقصة متكررة، يعيد الإنسان كتابتها في كل عصر، حيث يتكرر الظلم، وتتجدد المقاومة، وتتبدل الوجوه دون أن يتغير جوهر المعاناة. كما رسم شخصية الجبلاوي لتجسيد السلطة العليا التي تنسحب شيئًا فشيئًا من المشهد، لتترك الأبناء في مواجهة مصيرهم، وهو ما يحيل إلى سؤال عميق حول غياب العدالة الإلهية أو تأخر تدخلها. وأيضًا يعكس الحضور الرمزي للأبناء صراع الإنسان بين الانقياد للتراث أو التمرد عليه، وبين التعلق بالغيب أو البحث عن الخلاص الذاتي.

تحولت الرواية بفعل هذا التداخل بين التاريخ والرمز إلى مرآة تكشف عن جوهر التجربة الإنسانية، وتضع القارئ أمام تساؤلات تتعلق بجذور الشر والخير، ومسؤولية الإنسان عن مصيره. ومن خلال هذا الأسلوب الرمزي، استطاع محفوظ أن يضمن لروايته طابعًا تاريخيًا يتجاوز التأريخ الظاهري للأحداث، ليصل إلى عمق الشعور الإنساني المتكرر عبر العصور، مما يجعل “أولاد حارتنا” حجر زاوية في مسيرة الروايات التاريخية العربية التي لا تؤرخ للوقائع فقط، بل تعيد مساءلتها رمزيًا وفلسفيًا.

روايات جرجي زيدان كمرجع أدبي لتاريخ العرب

برزت روايات جرجي زيدان كركيزة محورية في ترسيخ مكانة الروايات التاريخية العربية، نظرًا لما اتسمت به من منهجية دقيقة في عرض التاريخ العربي والإسلامي بأسلوب روائي جذاب. اعتمد زيدان على سرده لتقديم حقب زمنية حافلة بالأحداث والتحولات الفكرية والسياسية، فأعاد رسم مراحل متفرقة من التاريخ بدءًا من العصر الجاهلي حتى العصور العباسية والعثمانية. اختار هذا الكاتب تقديم الوقائع التاريخية في إطار قصصي يشد القارئ ويمنحه فرصة لفهم تفاصيل الماضي بطريقة ممتعة وسهلة التلقي.

امتازت أعماله بتنوع الشخصيات والمواقف، حيث لم يقتصر على الشخصيات السياسية أو الدينية، بل قدّم أيضًا الأبعاد الاجتماعية والثقافية لكل مرحلة، ما أضفى على رواياته حسًّا موسوعيًا يُفيد القارئ في تكوين صورة شاملة عن الفترات التي يتناولها. كما استخدم زيدان لغة بسيطة لكنها دقيقة، متجنبًا التعقيد الذي يرافق عادة الكتابة التاريخية، وهذا ما جعله قريبًا من جمهور واسع من القراء الذين لم يكونوا بالضرورة من المتخصصين.

تُظهر روايات زيدان حرصًا كبيرًا على توثيق الرواية بمصادر حقيقية، مع إبقاء مساحة للحبكة الفنية التي تشكل أساس العمل الأدبي، وبذلك أوجد توازنًا بين الجانب التوثيقي والسردي. استطاع أيضًا أن ينقل التاريخ من كونه مادة جافة إلى عمل حيّ يتفاعل فيه القارئ مع الشخصيات والأحداث. ساعد هذا الأسلوب في غرس حب التاريخ لدى الأجيال الجديدة، وجعل من الرواية وسيلة فاعلة لنقل المعارف، وتعزيز الهوية الثقافية العربية.

لذلك يُعد زيدان من أبرز من صاغوا ملامح الروايات التاريخية العربية بأسلوب يؤسس لفهم الماضي بطريقة أدبية مؤثرة، تحافظ على المعلومة دون أن تتخلى عن متعة الحكي وجمال اللغة. وهذا ما يجعل إرثه الأدبي حاضرًا في الذاكرة العربية، كجسر ثقافي يصل القارئ بحضارته من خلال لغة الفن والسرد.

المقارنة بين الأسلوب الوثائقي والأسلوب الرمزي في أعمال الكُتاب

يُظهر تتبع أعمال نجيب محفوظ وجرجي زيدان تباينًا واضحًا بين أسلوبين رئيسيين داخل الروايات التاريخية العربية، هما الأسلوب الوثائقي والأسلوب الرمزي. اتخذ جرجي زيدان من الوثيقة أساسًا لبناء رواياته، فحرص على إدخال تفاصيل تاريخية دقيقة مستمدة من المراجع المعتمدة، ليمنح العمل الروائي طابعًا توثيقيًا أقرب إلى السرد التعليمي. اعتمد في ذلك على أسلوب مباشر يشرح فيه السياق التاريخي قبل إدخال الشخصيات، مما أتاح للقارئ فهم الحقبة الزمنية دون الحاجة إلى الرجوع إلى كتب التاريخ المتخصصة.

في المقابل، انحاز نجيب محفوظ إلى الرمز كأداة لنقل التاريخ، فحوّل الشخصيات والأحداث إلى رموز تعكس قضايا فلسفية واجتماعية عميقة. لم يعبّر عن الوقائع التاريخية كما جرت، بل استخدمها كخلفية لصياغة مواقف إنسانية تتكرر عبر الأجيال. ولذلك جاءت أعماله مشحونة بدلالات وجودية تعيد قراءة التاريخ بطريقة تتجاوز الظاهر إلى ما وراء الأحداث، باحثة عن المعنى والتأويل.

ورغم اختلاف المنهج، التقى الكاتبان في الهدف العام الذي يتمثل في إحياء الذاكرة العربية، فاختار زيدان توثيق هذه الذاكرة بوسائل علمية، بينما استعان محفوظ بالفن الرمزي لتفكيكها وإعادة بنائها. أتاح هذا التنوع في الأساليب إثراء الروايات التاريخية العربية، ومنح القارئ خيارات متعددة لفهم الماضي من خلال زوايا مختلفة، إما بالمعلومة الدقيقة أو بالتأمل الفلسفي. وبالتالي تتكامل المدرستان لتقدما صورة متعددة الأبعاد عن التاريخ، وتمنحاه حياة داخل صفحات الأدب.

كيف أسهم هؤلاء الروائيون في توثيق الذاكرة العربية؟

لعب كل من نجيب محفوظ وجرجي زيدان دورًا محوريًا في بناء الروايات التاريخية العربية بوصفها وسيلة فعالة لتوثيق الذاكرة الجماعية للعرب، حيث وظّف كل منهما أدواته الفنية والمعرفية لصياغة سرد يعيد للأحداث التاريخية حضورها في الوعي الثقافي المعاصر. رسم محفوظ شخصياته داخل أطر زمنية رمزية تعكس صراعات الإنسان في بيئات متغيرة، ما سمح بإسقاط قضايا الماضي على الحاضر. ولذا جاءت أعماله كأنها وثائق رمزية تستقرئ الذاكرة العميقة للمجتمعات العربية، وتفتح باب التأمل في ما فات، وتحفّز على مساءلة ما هو كائن.

في الجهة الأخرى، قدّم زيدان مادة تاريخية موثقة من خلال سرد قصصي جعل الأحداث القديمة أكثر قربًا من القارئ المعاصر. لم يكتف بسرد الوقائع الكبرى، بل أبرز دور الأفراد في صناعة التاريخ، وتناول العلاقات الاجتماعية والدينية في إطار زمني مدروس، مما جعل ذاكرته الروائية وثيقة معرفية تسهم في تثبيت صورة الماضي في المخيلة الجماعية. ربط الماضي بالحاضر من خلال استحضار الشخصيات الفاعلة وتفسير سلوكها ضمن السياق الثقافي، فأضحت رواياته أشبه بمرآة تعكس تفاصيل مراحل تاريخية مهمة.

جاء هذا التوثيق بأشكال متباينة، لكنه حافظ على جوهر الفكرة: أن الأدب يستطيع أن يكون وعاءً للذاكرة، وأن الروايات التاريخية العربية لا تكتفي بسرد الماضي، بل تعيد تشكيله وتفسيره بما يخدم الحاضر ويمهّد للمستقبل. هكذا أسهم هذان الكاتبان في جعل الأدب وسيلة لتثبيت الهوية، وحفظ التراث، وتوسيع آفاق الفهم التاريخي العربي بطريقة تتجاوز جفاف الكتب الأكاديمية، وتلامس روح الإنسان الباحث عن معنى وجوده في تاريخه.

ما الذي يجعل الروايات التاريخية العربية محببة إلى القرّاء؟

تستحوذ الروايات التاريخية العربية على اهتمام القارئ العربي لقدرتها على الدمج بين عنصر الترفيه وسرد الوقائع التاريخية بطريقة مشوقة تفتح أمامه نوافذ على ماضٍ غني بالتجارب والتحولات. تتناول هذه الروايات أحداثًا مفصلية وشخصيات حقيقية أو متخيلة تعيش في فترات مضطربة، مما يتيح للقارئ فرصة عيش تلك اللحظات وتخيل تفاصيلها بكل كثافتها الشعورية والسياسية. يعكس هذا النوع من الروايات رغبة دفينة لدى القراء في استكشاف الماضي العربي، ليس من باب الحنين فقط، بل بحثًا عن فهم أعمق للحاضر من خلال مراجعة الجذور. تسهم اللغة الفصيحة المستخدمة في هذا النوع الأدبي في تعزيز الإحساس بالأصالة والاتصال بالتاريخ، بينما يخلق الأسلوب السردي الحيوي توازنًا بين المعرفة والمتعة.

تستمد الروايات التاريخية العربية جاذبيتها من كونها تتجاوز السرد الوقائعي الجاف، إذ تُضفى على الأحداث روح إنسانية تجعل القارئ يتعاطف مع الشخصيات ويدرك أبعادًا جديدة للتاريخ. يتماهى القارئ مع أبطال الرواية، ويشعر أن مآسيهم وانتصاراتهم تنتمي إليه، مما يخلق علاقة وجدانية عميقة تعزز من جاذبية النص. تتيح هذه الروايات مساحة للتأمل في القيم والمبادئ التي حكمت المجتمعات في مراحل مختلفة، كما تفتح النقاش حول تأثير تلك القيم في الواقع المعاصر. تظهر هذه الديناميكية بشكل واضح في الأعمال التي تركز على قضايا مثل مقاومة الاستعمار، أو انهيار دول كبرى، أو صراع الثقافات، حيث تُبرز الرواية الحراك التاريخي في بعده الإنساني والفكري.

تقدم الرواية التاريخية كذلك فرصة للتعليم غير المباشر، إذ يتلقى القارئ معلومات تاريخية مهمة دون أن يشعر بالملل أو التلقين، مما يعزز من وعيه وسعة اطلاعه. ومن خلال هذا التفاعل، تتجسد وظيفة الرواية ليس فقط كأداة سردية، بل كوسيلة لفهم الذات وتفسير تعقيدات الحاضر على ضوء الماضي. ويُظهر الإقبال المتزايد على الروايات التاريخية العربية تعطشًا لمعرفة لا تقتصر على التواريخ والأسماء، بل تتعداها إلى فهم أعمق لروح المكان وزمنه، وهو ما يجعل هذا النوع من الروايات مفضلاً لدى جمهور واسع من القراء.

دور التشويق والسرد الدرامي في جذب القارئ العربي

يُعد التشويق أحد الركائز الأساسية التي تجعل الرواية التاريخية أكثر قدرة على جذب القارئ العربي، إذ يبدأ النص عادة بتقديم عقدة أو لغز تاريخي يثير الفضول، ثم يتصاعد التوتر تدريجيًا عبر أحداث درامية مركبة تحفّز القارئ على المواصلة. تستخدم الروايات التاريخية العربية تقنيات السرد التراكمي، حيث تتوالى المفاجآت وتتعدد الشخصيات، فيجد القارئ نفسه في قلب الحكاية، يتنقل بين الأزمنة ويتابع مصائر الأبطال بلهفة. يُضفي هذا النمط من السرد إحساسًا بالحيوية ويبعد الملل، حتى عندما تتناول الرواية حقائق تاريخية دقيقة ومعقدة.

يميل القارئ العربي بطبيعته إلى الحكايات ذات الإيقاع السريع والمواقف المتبدلة، ولذلك تنجح الرواية التاريخية التي تعتمد على التشويق في استقطاب اهتمامه من اللحظة الأولى. تعيد هذه الروايات تشكيل التاريخ بأسلوب درامي يحمل توترًا سرديًا، حيث يتحول الحدث التاريخي إلى خلفية غنية بالأحاسيس والتجاذبات، فيُعطى لكل موقف بعد إنساني يضيف له عمقًا وواقعية. يُسهم هذا التكنيك في ربط القارئ بالأحداث، ويجعله يعيشها بتفاصيلها كما لو أنه يشارك فيها، لا يقرؤها من بعيد.

تُعزز الدراما في الروايات التاريخية العربية شعور القارئ بجدوى التفاعل مع النص، إذ لا يكتفي بتلقي المعلومة التاريخية، بل يختبرها نفسيًا وعاطفيًا من خلال المعايشة السردية. ينجح السرد الدرامي كذلك في تسليط الضوء على الزوايا المغمورة من التاريخ، فيُعيد تقديم شخصيات مغفَلة أو مهمشة بصورة جديدة تُبهر القارئ وتثير اهتمامه. تُمكِّن هذه التقنية الكتاب من إدخال بعد سردي جاذب يساعد على ربط الحدث التاريخي بسياقه الاجتماعي والنفسي، ما يجعل الرواية أكثر تأثيرًا وإقناعًا. لذلك، يبقى عنصر التشويق والسرد الدرامي من أبرز ما يمنح الروايات التاريخية العربية ذلك الزخم القرائي الواسع.

الارتباط بالهوية والحنين إلى الماضي كعامل جذب

يعكس انجذاب القارئ العربي إلى الروايات التاريخية العربية بحثًا داخليًا عن هوية تجمعه بالزمن الغابر وتربطه بجذوره الثقافية والحضارية. يخلق هذا النوع من الروايات جسرًا بين الماضي والحاضر، حيث يتحرك القارئ بين فصول تمثل أمجادًا وتحديات مرت بها أمته، فيشعر بانتماء يتجاوز حدود الزمان. يعزز هذا الإحساس بالهوية الشعور بالفخر والاعتزاز بالتراث، ويعيد تعريف الذات في زمن تكثر فيه الأسئلة حول الانتماء والثقافة.

ينبثق الحنين إلى الماضي من رغبة صادقة في استعادة لحظات ذهبية اعتُبرت رمزًا للنهضة أو الكرامة أو القوة، فتقوم الرواية بدور المُذكِّر بالمبادئ والقيَم التي شكلت الوجدان الجمعي. ينجذب القارئ إلى القصص التي تُبرز صراعات ضد الغزاة أو محاولات الحفاظ على السيادة الثقافية، لأنها تمثل امتدادًا لمشاعر يعيشها في حاضره، سواء في سياق سياسي أو اجتماعي. تطرح الرواية، من خلال هذا البعد، سردية متكاملة لا تكتفي بعرض الوقائع، بل تعيد تأويلها بما يخدم فهم القارئ لمكانته وهويته.

يمنح هذا التداخل بين السرد التاريخي والهوية إحساسًا بالثبات في عالم متغيّر، حيث يشعر القارئ أن الماضي لا يزال حيًا في داخله، وأن الرواية تمثّل نوعًا من العودة الرمزية إلى الذات. يساعد هذا الارتباط على إعادة إحياء الموروث الثقافي بأسلوب فني، فيتحول الحنين من حالة وجدانية إلى مشروع سردي يربط الأجيال بقصصهم الكبرى. بناءً على ذلك، تصبح الرواية التاريخية مساحة خصبة لتجديد العلاقة مع التراث، لا على نحو تقليدي، بل في سياق حديث يستوعب تطورات الوعي المعاصر.

تقاطع الرواية التاريخية مع القضايا المعاصرة

تُتيح الروايات التاريخية العربية مجالاً واسعًا للتأمل في قضايا الحاضر من خلال مرآة الماضي، حيث لا تُطرح الوقائع كأحداث منتهية، بل كخطابات حية تستمر في التأثير والتحوّل. يعالج كثير من الكُتّاب العرب أسئلة الحاضر السياسية والاجتماعية من خلال سرد تاريخي يُعيد تقديم وقائع قديمة بصياغة تُحاكي الواقع الراهن. يُستخدم التاريخ، في هذا السياق، كوسيلة لاستكشاف جذور الصراعات المعاصرة، سواء كانت متعلقة بالهوية أو بالاستعمار أو بالسلطة، مما يُضفي على الرواية طابعًا مزدوجًا يجمع بين التوثيق والتحليل.

يمنح هذا التقاطع بين الأزمنة الرواية طاقة استثنائية لفهم الواقع عبر رمزية الأحداث الماضية، فيرى القارئ في سقوط دولة قديمة أو تمرد شعبي انعكاسًا لتجارب يعيشها في حاضره. كما تسمح هذه المقاربة بتفكيك المفاهيم السائدة وإعادة بنائها على ضوء تجارب تاريخية مشابهة، مما يخلق وعياً جديدًا غير مباشر دون أن تُفرض الأفكار بشكل مباشر. يتولد عن هذا الوعي إدراك بأن القضايا الكبرى لا تنشأ فجأة، بل تتراكم عبر أزمنة طويلة، وأن التاريخ ليس مجرد ذاكرة، بل نص مفتوح على المستقبل.

تُضيف هذه السمة أبعادًا فلسفية للرواية التاريخية، تجعلها أكثر من مجرد حكاية، بل مشروعًا فكريًا يسهم في إعادة التفكير في السياسات الثقافية والاجتماعية. تتجلى هذه الأبعاد في الطريقة التي يُعاد بها رسم الشخصيات، حيث يُعطى لها صوت يتجاوز اللحظة التاريخية إلى مساحة تتقاطع فيها الرؤى المعاصرة. بهذا الشكل، تتحوّل الروايات التاريخية العربية إلى أدوات نقدية تضيء تعقيدات الحاضر من خلال ظلال الماضي، فتُقدَّم للقارئ العربي كتجربة متعددة المستويات تُخاطب وجدانه وفكره في آن.

اللغة والأسلوب: ما بين الفصحى والأصالة

تُبرز الروايات التاريخية العربية خصوصيتها من خلال لغتها التي توازن بين الفصاحة المعاصرة والأصالة التراثية، حيث يعتمد الكتّاب على الفصحى كأداة تعبيرية راقية تُضفي وقارًا على النص، وتمنحه طابعًا تاريخيًا متينًا. يتجاوز استخدام الفصحى مجرد الالتزام بالشكل اللغوي، بل يُوظف لإحياء زمن قديم تُفهم مفرداته في سياقها، فتبدو مألوفة وجاذبة. في المقابل، يختار بعض الكُتّاب مزج هذه اللغة مع تعبيرات مأخوذة من التراث أو العامية الراقية بهدف تعزيز الطابع الواقعي للنص وجعله أكثر قربًا من القارئ.

تُستثمر التراكيب البلاغية والاستعارات القديمة لإضفاء نكهة زمنية تُعيد إلى الذهن أساليب الكتّاب الكلاسيكيين دون أن تتحول إلى لغة مغلقة أو متعالية. يُسهم هذا الأسلوب في تعزيز انغماس القارئ في الأجواء التاريخية، حيث يُشعره بأنه يعيش في تلك الأزمنة، ويجعل النص ينبض بحياة مستقلة. تتحول اللغة إلى بطل سردي بحد ذاتها، تتغير حسب المواقف وتتلوّن بحسب تطور الشخصيات، ما يمنح الرواية مرونة أسلوبية تليق بطبيعتها المتعددة الزمنية.

يميل كثير من الكتّاب إلى استخدام لغة وصفية مكثفة تُعزز حضور المكان والشخصيات، دون الوقوع في الاستعراض اللغوي المبالغ فيه، بل بتوازن يجعل النص قادرًا على التعبير والدهشة معًا. يتولد من هذا التوازن نوع من السحر الأدبي الذي يضمن تفاعل القارئ مع النص على مستويات مختلفة، سواء عبر الإحساس بجمالية الأسلوب أو من خلال التقاط المعاني العميقة خلف الكلمات. لذلك، تبقى اللغة والأسلوب أحد أعمدة الروايات التاريخية العربية التي تُكسبها خصوصية وتفردًا يجعلها قادرة على محاورة الماضي بلغة الحاضر.

الروايات التاريخية العربية التي تناولت فترات الاحتلال والمقاومة

عكست الروايات التاريخية العربية فترات الاحتلال والمقاومة بوعي سردي عميق استند إلى استحضار الأحداث وتفكيكها من منظور إنساني وثقافي. جسّدت هذه الأعمال معاناة الشعوب العربية تحت نير الاستعمار، وعبّرت عن الكفاح الوطني بأساليب فنية متنوّعة تراوحت بين السرد الواقعي والتحليل الرمزي. ركّز الكتّاب العرب على إبراز تفاصيل دقيقة عن القمع الذي واجهته المجتمعات العربية، كما سلطوا الضوء على نضال الفرد والجماعة، فظهر الأدب وسيلة لحفظ الذاكرة التاريخية وتفسير الموروث السياسي.

أبدعت الروايات في رسم ملامح الاحتلال من خلال شخصيات متأرجحة بين الهزيمة والصمود، كما استخدمت الأمكنة بوصفها دلالة على المقاومة أو الاستسلام. في هذا السياق، قدّمت بعض الأعمال تمثيلات للمكان العربي بوصفه ساحة صراع تتقاطع فيها القوى الأجنبية مع الموروث المحلي، مما أضفى عمقًا دراميًا على السرد التاريخي. تميزت هذه الروايات بقدرتها على الربط بين اللحظة التاريخية وبين الحاضر، مما أتاح للمتلقي فهم جذور الأزمات السياسية والاجتماعية التي لا تزال تؤثر في الواقع العربي المعاصر.

واكبت النصوص التحولات الكبرى التي مر بها العالم العربي، ولم تنفصل عن الشعور الجماعي بالخذلان أو الانتصار. تناولت المقاومة ليس فقط كفعل عسكري، بل كحالة اجتماعية ونفسية وثقافية متكاملة، ما وسّع دائرة التأويل وجعل من الرواية منصة لفهم الذات الوطنية. لهذا السبب، بقيت الروايات التاريخية العربية التي تناولت فترات الاحتلال والمقاومة شاهدًا فنيًا حيًّا على زمن الاضطراب، ورسالة متجددة تُعيد التذكير بقيمة التحرر وكرامة الإنسان العربي.

أعمال أدبية روت كفاح العرب ضد الاستعمار

توجّهت الأعمال الأدبية العربية إلى تجسيد كفاح العرب ضد الاستعمار من خلال سرديات تمزج بين التوثيق الفني والانخراط العاطفي في اللحظة التاريخية. لم تكتفِ الرواية بتقديم المعارك والبطولات في صورتها التقليدية، بل انتقلت إلى أعماق الشخصيات والمجتمعات التي خاضت نضالًا يوميًا في مواجهة الهيمنة الأجنبية. عكست هذه الأعمال روح المقاومة عبر مشاهد متعددة تُبرز تناقضات الواقع وتكشف آثار الاحتلال على البنية النفسية والاقتصادية والثقافية للناس.

استعرضت الرواية حياة الأفراد الذين انخرطوا في العمل المقاوم دون أن يكونوا دائمًا في الصفوف الأولى، وقدّمتهم بصفتهم عناصر فاعلة في بناء الوعي الجماعي. لذلك، استطاع الأدب أن يقدّم مقاومة بديلة تعتمد على الكلمة والذاكرة أكثر من البندقية، ما منحه بعدًا تأمليًا في فهم طبيعة الاستعمار وآثاره. لم يكن الكفاح في هذه الروايات حكرًا على الرجال أو على الطبقة السياسية، بل تماهت فيه الشخصيات الشعبية والنساء والمثقفون الذين حملوا عبء المواجهة بوسائل مختلفة.

أظهر السرد الأدبي كيف انصهر الكفاح في الحياة اليومية، وتحوّلت المقاومة إلى فعل متكرّر يتجدد مع كل حدث صغير يهدد الهوية أو ينتهك الكرامة. تعمّقت الرواية في تصوير مشاعر التناقض والخوف والأمل، فبدت وكأنها إعادة تشكيل لوجدان أمة تتأرجح بين الإرادة والانكسار. بالتالي، لم تُصوّر هذه الأعمال الأدبية النضال العربي بوصفه لحظة بطولية فقط، بل كمسار طويل تتخلله هزائم وانتصارات ومعارك داخلية. من خلال هذا التصوّر، كرّست الروايات التاريخية العربية حضورها كأداة فعالة في نقل الذاكرة النضالية ومساءلة الواقع الاستعماري من زوايا متعددة.

الشخصيات المقاومة في الأدب العربي: بين الواقع والتخيل

نسجت الروايات التاريخية العربية صورًا معقّدة للشخصيات المقاومة، فدمجت بين عناصر واقعية استُمدت من صفحات التاريخ، وتفاصيل متخيّلة أضفت على الشخصيات أبعادًا رمزية وإنسانية غنية. لم يظهر الأبطال دائمًا بصفتهم نماذج خارقة، بل تجسّدوا كأفراد عاديين يحملون همومًا وأحلامًا تتقاطع مع مشهد وطني مضطرب. أتاح هذا الدمج للكاتب أن يتجاوز التوثيق البارد نحو تصوير التوترات الداخلية والصراعات الشخصية التي تسبق قرار المقاومة وترافقه.

تراوحت هذه الشخصيات بين المثقف المتردد، والمرأة المقاومة، والجندي المقهور، والعامل البسيط الذي يتحوّل فجأة إلى رمز للتحدي. من خلال هذه النماذج، عبّر الأدب عن صورة المقاومة بوصفها موقفًا نابعًا من التجربة الحياتية، لا فقط من الأيديولوجيا أو الشعارات الكبرى. تداخلت أصوات الشخصيات مع الأصوات الجماعية للأمة، فشكّلت نسيجًا تعبيريًا يُجسّد روح الحقبة التاريخية التي تتناولها الرواية.

تجلّت المقاومة أحيانًا في أفعال صامتة، وأحيانًا في تمرّد داخلي أو خطاب فكري، ما منح النص ثراء في الطبقات السردية. لعبت اللغة دورًا حاسمًا في بناء هذه الشخصيات، فظهرت مواقفهم من خلال الحوارات والتأملات لا فقط عبر الأحداث الظاهرة. أدّى هذا التعدد في أساليب التعبير إلى فتح المجال أمام القارئ للتعاطف والتأمل والتفكير في معنى البطولة وحدودها.

بفضل هذا التصوير المركّب، لم تعد الشخصيات المقاومة مجرّد أدوات للتمجيد، بل تحوّلت إلى كيانات أدبية حيّة تعبّر عن تعقيدات الإنسان العربي في زمن الاحتلال. لذلك، ساهمت الروايات التاريخية العربية في إعادة تعريف البطل من زاوية أكثر قربًا وصدقًا، ما أتاح للأدب أن يعكس الواقع النضالي بروح إنسانية عميقة ومؤثرة.

رمزية المقاومة في الرواية التاريخية العربية

وظّفت الروايات التاريخية العربية رمزية المقاومة بوصفها أداة تعبير فنية تتجاوز حدود الواقع المباشر لتغوص في أعماق النفس والمجتمع. لم تُقدّم المقاومة كحدث فقط، بل كشعور داخلي وتعبير ثقافي وجمالي عن التمرد على القهر والاستلاب. توزعت الرموز بين الشخصيات والمكان واللغة، ما منح الرواية قدرة فائقة على إعادة تشكيل الذاكرة الجمعية من منظور يتداخل فيه الإحساس بالماضي مع أسئلة الحاضر.

ظهرت الرموز في سلوكيات بسيطة تتكرر لتدل على الرفض، وفي الأحلام التي تسكن أبطال الرواية، أو في اللغة التي تحوّلت إلى سلاح رمزي يقاوم الطمس والتشويه. تجسّدت بعض المدن كبطلات صامتة تخوض معركة البقاء، وارتبطت بعض الشخصيات بصفات ترمز للوطن أو للهوية المستباحة. لم تكن هذه الرمزية غامضة أو مفتعلة، بل جاءت من رحم التجربة العربية في مواجهة الاستعمار، فأضفت على النصوص عمقًا تعبيريًا يصعب بلوغه بالوصف المباشر.

أعاد الأدب من خلال هذه الرمزية رسم حدود المعركة، فجعلها لا تقتصر على الميدان العسكري، بل تمتد إلى الفكر واللغة والتاريخ الشخصي. لم يعد النصر يعني دحر العدو فحسب، بل تحوّل إلى استعادة الكرامة واستمرار الحلم رغم القمع. بهذه الطريقة، ربطت الروايات بين الرمزية والمقاومة بطريقة تسمح بتعدد مستويات القراءة والتأويل، ما جعلها أكثر قدرة على الصمود في الذاكرة الثقافية العربية.

عكست هذه الرموز مواقف شعورية معقدة، وأعادت ترتيب العلاقة بين الفرد ومجتمعه، وبين المواطن وسلطته، وبين الذات والآخر. لذلك، اكتسبت رمزية المقاومة في الرواية التاريخية مكانة مركزية في تشكيل البنية الأدبية للنص، وأسهمت في جعل الروايات التاريخية العربية ليست مجرد إعادة سرد للماضي، بل استشرافًا واعيًا للمعنى الكامن في تفاصيله المتكررة.

دور الروايات في إعادة تشكيل الوعي السياسي العربي

أدّت الروايات التاريخية العربية دورًا جوهريًا في إعادة تشكيل الوعي السياسي العربي من خلال إعادة قراءة الأحداث التاريخية وتأطيرها ضمن رؤية نقدية تطرح أسئلة تتجاوز اللحظة الزمنية. لم تكن هذه الروايات مجرد وسيلة لحفظ الماضي، بل تحوّلت إلى منصات للتأمل في بنية السلطة، ومظاهر الظلم، ومواطن الخلل في علاقة الإنسان العربي بوطنه وتاريخه. استثمر الكتّاب تقنيات السرد لتقديم تحليلات دقيقة للصراع السياسي من داخل الشخصية ومن خلال مساراتها المختلفة.

أسهمت الرواية في تفكيك صورة البطل الأوحد والحاكم المطلق، وطرحت بدائل تعبيرية عن مفهوم القيادة والتغيير. لم تُقدَّم المقاومة كحالة مثالية، بل ظهرت بوصفها نتاجًا لصراع طويل بين الإرادة الفردية والبنية القمعية للمجتمع والدولة. من خلال هذه المعالجة، تمكّن القارئ من اكتشاف أن الوعي السياسي لا يتشكّل فقط من خلال النشرات الإخبارية أو الخطابات، بل يتبلور أيضًا داخل صفحات الأدب التي تستبطن اللغة وتحلّل الصمت.

عالجت الرواية أنماط العلاقة بين المواطن والسلطة، وبين الجماعة والدولة، وطرحت أسئلة حول جدوى الثورات ومعنى الانتماء وحدود الولاء. أعادت الرواية تشكيل المفاهيم السياسية من خلال تجارب إنسانية مركّبة تعكس هشاشة الإنسان وسط التحولات الكبرى. لم تكتفِ بالنقد المباشر، بل استخدمت التورية والمجاز لتفكيك الواقع وتقديمه بطريقة تجعل القارئ شريكًا في عملية الفهم والاكتشاف.

نتج عن هذا التراكم الأدبي إدراك جديد للسياسة باعتبارها حقلًا مفتوحًا للتأويل والمساءلة، لا مجرد منظومة جاهزة. هكذا، ساعدت الروايات التاريخية العربية على استنهاض الحس النقدي لدى القارئ، وربطت الماضي بالحاضر بطريقة تمنح الأدب قدرة مزدوجة: التوثيق من جهة، والإلهام من جهة أخرى، ما جعل منه فاعلًا أساسيًا في تشكيل الهوية السياسية للعرب عبر الأجيال.

هل تُعد الروايات التاريخية العربية مصدرًا لتعلُّم التاريخ؟

تُقدَّم الروايات التاريخية العربية بوصفها مرآة تعكس مشاهد الماضي، حيث تسهم في استحضار وقائع تاريخية وشخصيات حقيقية ضمن سرد أدبي يشحن الوقائع بروح إنسانية. توظّف الرواية التاريخية أساليب متعددة لإحياء الأحداث، فتُعيد تشكيل الوقائع بطريقة تُقربها من القارئ، وتُبرز تفاصيل الحياة اليومية التي قد تُهملها الكتب الأكاديمية. تُعالج هذه الروايات سياقات تاريخية معقّدة من خلال شخصيات متخيلة أو حقيقية، تُمنح صوتًا شعريًا يعكس تحوّلات المجتمع والصراعات السياسية والاجتماعية التي عايشها الناس في فترات مختلفة.

تُستخدم الروايات كوسيط ثقافي بين الماضي والحاضر، حيث تنقل مضامين التاريخ بلغة أدبية تجذب القارئ غير المتخصص وتُحفزه على التأمل في الحقب التاريخية. تتيح الرواية مزيجًا متوازنًا بين المعلومات التاريخية والانفعالات الإنسانية، مما يمنح النص قدرة على إثارة الوعي وربط الحاضر بجذوره. كما تمنح الرواية فرصة لفهم النسق الثقافي والاجتماعي للشعوب عبر تتبع مصائر الأفراد الذين يمثلون الجماعة، فتتحول إلى أداة لفهم البنية العميقة للحدث التاريخي، وليس مجرد تسلسل زمني للأحداث.

بالرغم من أن الروايات لا تلتزم بالصرامة الأكاديمية في نقل الحقائق، إلا أنها تنجح في تقديم منظور موازٍ للكتابة التاريخية، يجمع بين الحس الإنساني والتحليل الرمزي. تُعيد الروايات التاريخية العربية رسم خرائط الذاكرة الجمعية، وتُسهم في حفظ سرديات بديلة لم تُسجلها الكتب الرسمية، ما يجعلها مصدرًا معتبرًا لتعلم التاريخ عندما تُقارن بمصادر موثوقة أخرى. لذلك، تكتسب هذه الروايات مكانة متقدمة في بناء وعي تاريخي نقدي يُوازن بين الأدب والمعرفة.

مزايا السرد الروائي مقابل التوثيق الأكاديمي

يُشكّل السرد الروائي وسيلة فريدة لنقل التاريخ من زاوية إنسانية تتجاوز الأرقام والوقائع المجردة، حيث يتيح للرواية أن تلمس عمق التجربة البشرية المتصلة بالحدث. يركّز السرد الروائي على تفاصيل الحياة اليومية والوجدان الجمعي، في حين يتجه التوثيق الأكاديمي نحو الدقة العلمية والحياد المنهجي. يمنح السرد الروائي القارئ حرية التخييل والمشاركة الشعورية، ما يُضفي على الحدث طابعًا حيًّا يُسهل تذكره وربطه بسياقات معاصرة.

يتفاعل السرد الروائي مع التاريخ بطريقة ديناميكية، فيُعيد بناء الزمن من منظور الشخصيات، ويُضيء زوايا قد تغيب عن الوثائق الرسمية. على النقيض، يتعامل التوثيق الأكاديمي مع التاريخ بوصفه سجلًا وقائعيًا يتطلب الإحالة إلى مصادر موثوقة وتحقيق صارم للوقائع، مما قد يُقلّل من تفاعل القارئ العادي مع النص. يُظهر السرد الروائي قدرة أكبر على إدخال القارئ في بنية الحدث عبر المشاهد الحية والانفعالات والعلاقات الإنسانية، بينما يظل التوثيق الأكاديمي أسيرًا للأسلوب التقريري الجامد.

يساعد السرد الروائي على تأويل الأحداث من وجهات نظر مختلفة، حيث يُقدّم رؤى متباينة تعكس تعقيد الواقع التاريخي، بينما يتبنى التوثيق منهجًا أحاديًا لا يفسح مجالًا كبيرًا للتعدد في التفسير. بذلك، يُسهم السرد الروائي في إغناء الوعي التاريخي لا من خلال الحقائق وحدها، بل عبر تصوير ما بين السطور من تحولات ثقافية ونفسية.

كيف تساعد الرواية على تبسيط مفاهيم التاريخ للقارئ العادي؟

تعيد الرواية التاريخية العربية صياغة مفاهيم التاريخ بلغة مبسطة وقريبة من الحس الإنساني، فتفتح للقارئ العادي أبواب الفهم دون الحاجة إلى التخصص الأكاديمي. تتيح الرواية ملامسة التاريخ من خلال شخصيات تمثّل أزمنة وأمكنة، وتعيش أحداثًا تجعل القارئ يندمج معها شعوريًا. تستخدم الرواية مشاهد حية وتفاصيل حسية تجعل من الماضي تجربة معيشة، وتساعد على ربط الوقائع بالسياق الإنساني العام.

تُوظّف الرواية عناصر السرد من حوار ووصف وتداعٍ داخلي، مما يجعل الفكرة التاريخية تتسلل إلى عقل القارئ دون عناء التفسير المجرد. تُسهم الأحداث المتتابعة، وتطور الشخصيات، وبناء المشهد الزمني، في ترسيخ الفكرة التاريخية ضمن إطار قصصي لا يشعر فيه القارئ بأنه يتلقى درسًا في التاريخ. تستعين الرواية بلغة واضحة وتراكيب مألوفة تجذب القارئ وتمنعه من النفور، في حين تعاني الكتب الأكاديمية أحيانًا من الغموض والتعقيد في المصطلحات.

تُبسّط الرواية كذلك المفاهيم الكبرى مثل الثورة، الهوية، القمع، أو المقاومة، من خلال تجربة فرد أو مجموعة، فيُصبح المفهوم ملموسًا لا مجرّدًا. يُساعد هذا التبسيط على إدخال القارئ في عمق الحدث دون أن يشعر بالانفصال عنه، إذ يرى نفسه في مرآة الرواية وينسج معها روابط وجدانية ومعرفية. تنجح الروايات التاريخية العربية في هذا المسعى حين تُعطي الأولوية لتجربة الإنسان في التاريخ، وتجعلها بوابة لفهم البنية التاريخية الأوسع. وتمنح الرواية القارئ أدوات لفهم التاريخ بأسلوب قريب وسلس، ما يجعلها وسيطًا فعّالًا للتعليم غير الرسمي، ويُعزز من وعيه بالتاريخ بعيدًا عن الأساليب التقليدية.

أمثلة لروايات جمعت بين الدقة التاريخية والمتعة الأدبية

يتجلّى التوازن بين الدقة التاريخية والمتعة الأدبية في عدد من الروايات التاريخية العربية التي صاغت الماضي بأسلوب أدبي جذاب دون أن تفرّط في صدق الوقائع. تُجسّد هذه الروايات نماذج حيّة لكتابة تمزج بين الرواية والتاريخ، فتنقل القارئ إلى أزمنة بعيدة بتفاصيل دقيقة ولغة مشوقة. تُظهر الشخصيات في هذه الروايات عمقًا نفسيًا وثقافيًا يعكس الروح العامة للفترة الزمنية، وتُحاكي تحوّلات المجتمعات والأنظمة في لحظات مفصلية.

تُبرز بعض الروايات الأحداث الكبرى من خلال تجارب فردية، فتنقل الثورات أو الاحتلال أو التحولات السياسية من مناظير إنسانية تسمح للقارئ بالتفاعل العاطفي والفكري مع السياق. يتميّز الأسلوب الأدبي لهذه الأعمال بتوظيف جماليات اللغة من استعارة وسرد داخلي، إلى جانب المحافظة على تسلسل تاريخي متماسك يعكس البنية الواقعية للحدث. تدمج هذه الأعمال المعرفة التاريخية بالخيال المنضبط، فتبتعد عن التزييف لكنها لا تتقيد حرفيًا بالمصادر، بل تُعيد بناء الصورة الكلية للمرحلة بذكاء سردي.

تُعبّر هذه الروايات عن رغبة في استرداد الماضي بطريقة تسعى إلى الفهم لا الإدانة، وإلى التأمل لا التوثيق الجاف، مما يمنحها القدرة على التسلل إلى وجدان القارئ والتأثير في نظرته للتاريخ. تتكامل المعرفة والمتعة عندما تُقدَّم الرواية في قالب متماسك يجمع بين السرد والتفكير، ويعكس دقة البحث مع قوة التعبير. تنجح الروايات التاريخية العربية في هذا الإطار عندما تُقدّم للحدث التاريخي صوتًا إنسانيًا يتجاوز الأرقام والوقائع إلى العاطفة والرؤية الثقافية.

دور الروايات في إعادة إحياء الذاكرة الشعبية

تُعيد الروايات التاريخية العربية تشكيل الذاكرة الشعبية من خلال سرد يلتقط اللحظات المنسية من حياة المجتمعات، ويعيد إحياءها بطريقة أدبية تلامس الوجدان. تُبرز هذه الروايات أصوات الفئات المهمّشة التي غابت عن كتب التاريخ الرسمي، فتمنحها حضورًا رمزيًا وشعبيًا يُرسّخ في وعي القارئ. تُسهم في بناء الذاكرة الجماعية عبر تصوير الحكايات الشفوية والعادات والممارسات اليومية التي تعبّر عن هوية المجتمع، فتتحوّل إلى سجلّ غير رسمي يُنافس السرديات الكبرى.

تتفاعل الرواية مع الوجدان الشعبي حين تستحضر الأساطير، والأمثال، والطقوس، وتُعيد صياغتها ضمن سرد يعكس البنية الثقافية للمكان. تُعيد الرواية كذلك الاعتبار لشخصيات عادية كانت جزءًا من الحدث التاريخي، لكنها لم تحظَ بالتوثيق، فتُصبح حاملة لرمزية جديدة تُغني الذاكرة الجمعية. يُقابل هذا الفعل غياب كثير من التفاصيل في السرد التاريخي الرسمي، مما يجعل الرواية تعويضًا عاطفيًا وثقافيًا يُملأ به فراغ الذاكرة.

تنجح الروايات في إعادة ربط الأجيال الحديثة بماضيها من خلال مشاهد وشخصيات تُجسّد القيم والمعاني التي شكّلت الهوية الثقافية. تُثير هذه الروايات تساؤلات حول من نكون، ومن أين أتينا، وكيف تشكل وعينا الجمعي، مما يعيد طرح التاريخ بوصفه فعلًا اجتماعيًا لا مجرد وقائع جامدة. تتيح الروايات استرجاع السياق الإنساني للحدث، وتُعيد الاعتبار لتجارب الشعوب بعيدًا عن التوثيق النخبوي، مما يُعزز من ديمومة الذاكرة الشعبية.

الروايات التاريخية العربية التي تسرد قصص النساء المنسيات

تعكس الروايات التاريخية العربية توجهًا متناميًا نحو إعادة الاعتبار لأصوات النساء اللواتي همّشهن التاريخ الرسمي، حيث تلجأ هذه الأعمال إلى السرد الأدبي كوسيلة لإعادة كتابة الماضي من زاوية نسائية منسية. تنطلق الرواية في هذا السياق من الوعي بغياب التمثيل العادل للمرأة في كتب التاريخ، فتسعى لاستحضار شخصيات حقيقية أو خيالية تعيش في ظل أحداث سياسية واجتماعية كبرى، بينما تظل مساهماتهن مغيّبة عن السرديات التقليدية. توظف هذه الروايات التوثيق والمخيال معًا لتكوين حكايات تقاوم النسيان، وتُعلي من شأن التجربة الإنسانية التي خاضتها النساء في فترات مضطربة.

تعمد الرواية التاريخية إلى إظهار النساء في أدوار تتجاوز الصورة النمطية، فتمنحهن مساحات حيوية يتحركن فيها كقائدات ومفكرات ومقاومات، رغم الظروف التي تحاصرهن. تتناول بعض الأعمال التاريخية العربية مصائر نساء في فترات حروب، أو تحت أنظمة استبدادية، أو في مجتمعات تقليدية تنكر على المرأة حريتها. في المقابل، ترصد هذه الروايات لحظات التمرد والوعي والتحول، حيث تستعرض المرأة كفاعل تاريخي يمتلك الوعي والقدرة على التغيير، حتى وإن كانت حركتها محكومة بقيود الواقع السياسي والاجتماعي.

يظهر من خلال هذه السرديات التزام واضح بكسر صمت التاريخ، إذ تنجح الروايات في منح النساء الهامشيات حضورًا مكثفًا على مستوى اللغة والذاكرة والسرد. وبينما تنحاز كتب التاريخ إلى الوقائع الجامدة، تتيح الرواية إعادة تركيب الماضي بطريقة تستوعب المعاناة والتفاصيل الداخلية، فتمنح المرأة صوتًا لا مجرد حضور شكلي. تنفتح هذه الروايات أيضًا على بعد رمزي، فتجعل من حكايات النساء تمثيلًا لأجيال بأكملها من الضحايا المنسيين، الذين لم يجدوا من يوثق تجربتهم. هكذا، تستعيد الروايات التاريخية العربية الدور الغائب للمرأة، وتعيد تشكيل الوعي الجمعي تجاهها باعتبارها شريكة في صناعة التاريخ لا مجرد شاهدة عليه.

حضور المرأة في التاريخ العربي من خلال الرواية

يُجسد الحضور النسائي في الرواية التاريخية العربية مظهرًا جديدًا من مظاهر مقاومة التهميش، حيث تستعيد الكاتبات والكتّاب صورًا نسائية ضاعت بين سطور التاريخ الرسمي. تُسهم الرواية في إبراز تلك المساهمات التي لم تلق اهتمامًا من المؤرخين، فتعيد النساء إلى مواقعهن الأصلية في قلب الحدث التاريخي، لا على هوامشه. يُستخدم السرد في هذا السياق كأداة وعي لكشف التداخل بين الخاص والعام، إذ لا تنفصل حكاية المرأة الفردية عن السياق الأوسع الذي يعيد تشكيل المجتمع والسياسة والدين.

ينمو هذا الحضور من رغبة في منح المرأة مساحة سردية تعبّر فيها عن ذاتها، حيث تتغير أدوارها من رموز صامتة إلى شخصيات ناطقة تنقل رؤيتها للعالم. تستعين الروايات بعناصر الحياة اليومية، والسياسات الاجتماعية، والصراعات الداخلية لتقديم صور متكاملة تعكس تعقيد التجربة النسائية في التاريخ العربي. وبينما ترصد كتب التاريخ الحروب والمعاهدات والملوك، تهتم الرواية بمصائر النساء اللواتي عشن في كواليس تلك التحولات، وتأثرن بها بطرق مختلفة.

يعكس هذا الحضور رغبة عميقة في مساءلة رواية الماضي، وإعادة إنتاجه بما يتماشى مع متغيرات الفكر المعاصر. تتبنى الرواية رؤية تتجاوز تقديم المرأة بوصفها ضحية، إذ تطرحها في كثير من الأحيان كأداة تحليل تاريخي فاعلة، تكشف من خلال تجربتها حدود السلطة وأثرها في تكوين الهوية. تتداخل هذه السرديات مع الأسئلة الكبرى حول السلطة والمعرفة والهوية، وتُنتج خطابًا أدبيًا يمتزج فيه الشخصي بالسياسي، والواقعي بالرمزي.

روايات سلطت الضوء على نضال النساء في الظل

تكشف الروايات التاريخية العربية عن أوجه خفية من نضال النساء، إذ تنقل الكاميرا من ساحات المواجهة العلنية إلى زوايا الحياة الخاصة، حيث يحدث التحدي اليومي الصامت والمستمر. تتناول هذه الروايات قصصًا لنساء لم تُذكر أسماؤهن في المراجع التاريخية، لكنهن تركن أثرًا كبيرًا في حياة أسرهن ومجتمعاتهن، من خلال مقاومتهن الصامتة، ومواقفهن الأخلاقية، وصمودهن في وجه الهيمنة الاجتماعية.

تنسج هذه الأعمال تفاصيل دقيقة عن معاناة المرأة داخل المجتمع، فتظهرها ككائن يحمل عبء التقاليد والقمع، لكنها في الوقت ذاته تحوّل ذلك العبء إلى نوع من المقاومة المتواصلة. لا تقدم هذه الروايات بطلات خارقات بالمعنى المتداول، بل شخصيات حقيقية تتصارع مع يومياتها وتنتصر حينًا وتنكسر أحيانًا أخرى. ترصد الروايات النضال الداخلي الذي تخوضه المرأة بين رغبتها في التغيير والضغوط المفروضة عليها، وتُبرز كيفية استخدام النساء لأدوات رمزية مثل اللغة، الذاكرة، أو الحكاية، في خلق فضاءات مقاومة جديدة.

يتجلى هذا النضال أحيانًا في الصبر، وأحيانًا في اتخاذ قرارات مفصلية، وأحيانًا أخرى في الصمت المعبّر، ما يمنح الرواية طابعًا نفسيًا وإنسانيًا عميقًا. تمتزج القضايا الفردية في هذه السرديات مع السياق السياسي العام، فتُظهر أن النضال ليس حكرًا على الميادين بل يمتد إلى داخل البيوت، والمدارس، والعلاقات، وحتى الحلم الشخصي البسيط بالحرية. ومن خلال هذا الامتزاج، تتجاوز الرواية حدود الحدث لتصل إلى عمق التجربة الإنسانية، وتُقدم منظورًا مختلفًا لفهم التاريخ من الأسفل، من زاوية أولئك الذين عاشوه دون أن تُكتب أسماؤهم في صفحاته الرسمية.

الأبعاد الاجتماعية والسياسية لدور المرأة في الحقب التاريخية

تُسلّط الروايات التاريخية العربية الضوء على الأبعاد الاجتماعية والسياسية المعقدة لدور المرأة، إذ ترصد تحولات موقعها داخل بنى السلطة والمجتمع عبر مختلف العصور. لا تقدم هذه الروايات المرأة كعنصر ثابت، بل تكشف كيف تأثر دورها بسياقات اقتصادية وسياسية وثقافية متغيرة، فتنقل صورة ديناميكية تعكس واقعها المتقلب. تُظهر الروايات كيف تراوحت أدوار النساء بين الفاعلية والخضوع، وكيف تفاعلت هذه الأدوار مع بنى السلطة الذكورية، والمؤسسات الدينية، والعادات الاجتماعية.

ترتبط مشاركة المرأة في المجال العام غالبًا بظروف استثنائية، مثل الحروب أو الأزمات السياسية، ما يمنحها نافذة للتحرك والتأثير. غير أن الروايات تكشف أيضًا عن كيفية تراجع هذه المكاسب بعد استقرار النظام السياسي، ما يعكس هشاشة الإنجازات التي تحققها المرأة في تلك الفترات. ترصد الروايات كيف استخدمت السلطة التاريخية صورة المرأة لتكريس رؤاها الأيديولوجية، حيث تُصوّر أحيانًا كرمز للشرف، وأحيانًا كأداة تهديد، مما يجعلها عرضة للاستغلال الرمزي والسياسي.

تبرز بعض الروايات أيضًا مساحات التفاوض التي خاضتها المرأة داخل الأسر والمؤسسات، حيث لم تكن خاضعة بالكامل، بل استطاعت، عبر استراتيجيات متعددة، تحقيق نوع من الحضور والمقاومة. تُظهر هذه الأعمال كيف تأثرت النساء بالسياسات الكبرى، مثل الاستعمار أو الحروب أو الانقلابات، ليس فقط على مستوى القوانين، بل على مستوى الحياة اليومية والعلاقات الاجتماعية. في هذا السياق، يُصبح التاريخ كما ترويه الرواية مساحة لتفكيك العلاقات الجندرية، وفهم كيف تتفاعل المرأة مع محيطها باعتبارها كائنًا اجتماعيًا وسياسيًا له وعي وتاريخ.

كيف تم كسر الصور النمطية عن المرأة في الأدب التاريخي؟

سعت الروايات التاريخية العربية إلى تفكيك الصور النمطية التي ظلت ملازمة للمرأة في الأدب الكلاسيكي، حيث تكرست تلك الصور عبر قرون كتمثيلات ضيقة تختزل المرأة في الجسد، أو التبعية، أو الضعف. كسرت الرواية الحديثة هذه القوالب من خلال تقديم نساء ذوات هويات معقدة، وأصوات مستقلة، وتجارب متنوعة تنبع من الواقع ولا تتقيد بإملاءات القيم الذكورية. لم تعد المرأة مجرد ملحق بالرجل أو تجسيد لعاطفة جامحة، بل تحولت إلى محور أساسي في السرد، له رؤيته، ومنطقه، وتجربته الخاصة.

اعتمدت الروايات على استراتيجيات فنية متنوعة لكسر هذه الأنماط، فاختارت زوايا سرد مختلفة مثل ضمير المتكلم، أو تعدد الأصوات، أو التركيب الزمني غير الخطي، بما يسمح بتمثيل أكثر حرية وتجريبًا. نقلت الروايات المرأة من موقع السكون إلى موقع الفعل، حيث تدافع عن وجودها وتقاوم التهميش وتسائل السلطة. كما تناولت قضايا مثل الرغبة، الأمومة، الحرية، والهوية، من منظور أنثوي يُعيد صياغة هذه المفاهيم بما يتماشى مع التجربة النسائية الحقيقية.

أعادت الروايات تشكيل صورة المرأة في الذاكرة الثقافية العربية، ووضعتها في مواجهة سرديات القوة السائدة، مما منح القارئ فرصة لرؤية النسوية التاريخية باعتبارها جزءًا من نسيج المجتمع وليس وافدًا خارجيًا. تماهت تجربة المرأة في هذه الأعمال مع القضايا الكبرى مثل الوطن، والهوية، والانتماء، ما جعل السردية النسائية مساوية من حيث القيمة والدلالة للسرديات الذكورية التي طالما هيمنت على المتن الأدبي. ونجحت الروايات التاريخية العربية إذًا في تجاوز التمثيل النمطي، وخلقت نماذج جديدة تعكس التنوع والتعدد في حياة النساء، لتؤكد بذلك أن الأدب ليس مجرد انعكاس للواقع، بل قوة قادرة على تغييره وإعادة تصوره.

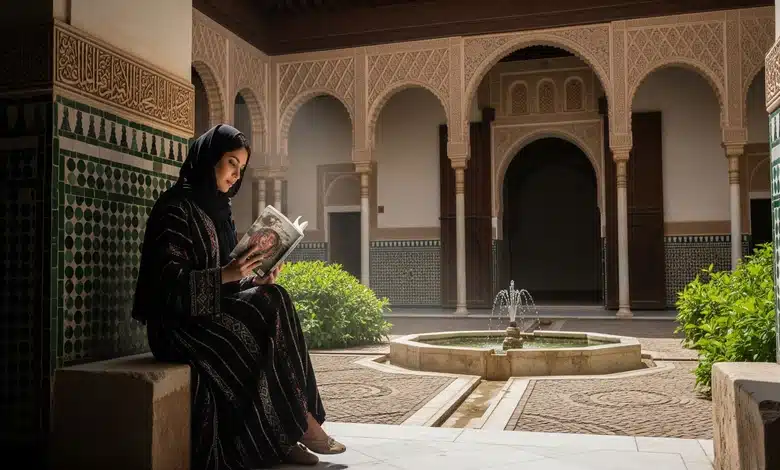

تجليات التراث والثقافة في الروايات التاريخية العربية

تُبرِز الروايات التاريخية العربية مدى ارتباطها العميق بجذور المجتمع وثقافته، حيث تستحضر مشاهد من الماضي لا باعتبارها مجرد خلفية زمنية للأحداث، بل كجزء أساسي من تشكيل السرد وبناء الهوية. وتستند هذه الروايات إلى بنى فكرية وجمالية تُعيد تأويل التاريخ بلغة أدبية تُوازن بين الدقة والخيال. وتستغل الأعمال الروائية مظاهر التراث الشعبي مثل الأغاني القديمة، والطقوس الدينية، والأساطير، لتمنح السرد عمقًا رمزيًا يُعبّر عن الوعي الجمعي للأمة.

وتعمل الروايات على ترسيخ صور متعددة من الثقافة الشعبية، إذ تُعيد تقديم الأزياء التقليدية، والحِرف اليدوية، والعمارة التاريخية بطريقة تُعيد للقارئ الشعور بالأزمنة القديمة وكأنها لا تزال نابضة بالحياة. كما تُجسّد النصوص الروائية التقاليد الاجتماعية من خلال وصف العادات اليومية، والعلاقات الأسرية، وطبيعة التفاعل بين الناس في الأسواق والمجالس والمناسبات. وتُدمج هذه التفاصيل بدقة في البنية السردية لتعزيز الإحساس بالزمن والبيئة دون الإخلال بتماسك الحبكة.

وتميل الروايات التاريخية العربية إلى استلهام عناصر من التاريخ غير الرسمي، حيث يُعطى للأصوات المهمشة مساحة للتعبير، ما يُضفي بعدًا إنسانيًا يُثري السرد ويجعله أكثر اتصالًا بالحياة الواقعية. وتُظهر هذه الروايات اهتمامًا كبيرًا بالموروث الثقافي بوصفه عنصرًا مقاومًا للاندثار، وتسعى من خلال الحكي إلى إبراز تنوعه ومرونته وقدرته على الاستمرار عبر الأجيال.

وتعكس هذه التجليات إيمان الكُتّاب بأن العودة إلى التراث ليست مجرد حنين للماضي، بل فعل ثقافي واعٍ يُعيد من خلاله المجتمع توازنه في الحاضر. ومن خلال هذا التوظيف الدقيق للثقافة، تتمكن الرواية من أداء دور مزدوج؛ فهي تُسلّي وتُثقّف، وتُعيد إحياء الذاكرة الجمعية في آنٍ معًا، مما يُكرّس مكانتها كوسيلة فعالة للحفاظ على الهوية ومقاومة النسيان.

كيف تعكس الروايات عادات وتقاليد المجتمعات القديمة؟

تعكس الروايات التاريخية العربية عادات وتقاليد المجتمعات القديمة من خلال رصدها اليومي لتفاصيل الحياة الاجتماعية في مختلف العصور، فتُبرز ملامح التفاعل البشري في المناسبات العامة والخاصة على حد سواء. وتُظهر الروايات كيف كانت الطقوس الدينية تُمارس، وكيف تتجسد قيم مثل الكرم، والشرف، والولاء للأسرة أو القبيلة في سلوك الأفراد. وتُقدم حفلات الزواج، والمآتم، ومواسم الحصاد، وصلاة الجمعة كمشاهد درامية تمتزج فيها الخصوصية المحلية مع الرمزية الثقافية.

وتنقل الروايات تلك التقاليد ضمن سياقاتها الاجتماعية الحقيقية، إذ تُبرز دور المرأة في الحياة اليومية، وتوضح مكانة الكبار في الأسرة والمجتمع، وتكشف عن أنماط التربية والتعليم وأساليب التعامل بين الطبقات الاجتماعية المختلفة. وتُجسّد العلاقات بين الجيران، ونمط التعامل مع الغريب، ونظرة المجتمع للغنى والفقر باعتبارها عناصر تُشكّل وعي الناس وتُحدّد سلوكهم داخل البنية الاجتماعية.

وتُعزز اللغة المستخدمة في الروايات هذا الإحساس بالانغماس في عالم تقليدي نابض بالحياة، حيث يتم توظيف الأمثال الشعبية، والعبارات العامية، والتعابير المجازية الخاصة بكل منطقة، ما يجعل الشخصيات تنطق بلسان بيئتها، وتُعبر عن واقعها بدقة. ويتعزز بذلك الإحساس بالواقعية، إذ لا يتم الاكتفاء بسرد الحدث بل يتم ربطه بسياق ثقافي يُضفي عليه المعنى والدلالة.

وتنقل الروايات التاريخية العربية العادات والتقاليد كأنها نبض حي لا يفتر، وتمنح القارئ فرصة فريدة لفهم المجتمعات القديمة من داخلها، لا عبر الوثائق أو الدراسات الأكاديمية، بل من خلال سرد حي نابض يُضيء التفاصيل الصغيرة التي تُشكّل الحياة اليومية للناس عبر العصور.

وصف المدن والأسواق والطقوس في الرواية

ترسم الروايات التاريخية العربية صورًا غنية وتفصيلية للمدن والأسواق والطقوس، فتُحوّل المكان إلى شخصية فاعلة ضمن السياق السردي لا مجرد إطار للأحداث. وتُقدّم المدن بوصفها كيانات نابضة بالحياة، إذ تُوصَف الحارات القديمة، والبوابات الحجرية، والمآذن العالية، والشوارع الضيقة التي تعبق بروائح المطبخ الشعبي، وتدب فيها حركة الناس طوال النهار. وتُصوَّر الأسواق كعصب حيوي يدور حوله نبض المجتمع، حيث تنقل الرواية أصوات البائعين، وصخب المساومات، وألوان البضائع المتنوعة.

وتتعمق الروايات في إبراز الطقوس الاجتماعية والدينية، فتصف طقوس الختان، والزواج، والمولد، وتُجسّد مشاهد الحج، وتعبيرات الناس عن التقوى والفرح والخوف ضمن أطر ثقافية متوارثة. وتُسهم هذه الطقوس في تشكيل هوية الشخصيات، كما تُظهر الروابط الاجتماعية بين أفراد المجتمع في لحظات الفرح والحزن على حد سواء. وتُضفي على الرواية مسحة شعائرية تُعبّر عن مدى تأثير الدين والتقاليد في بنية الوعي الجمعي.

وتحرص الروايات على استحضار البيئة البصرية والسمعية للمكان، حيث تُصوّر تمازج الألوان في الألبسة والمباني، وتُستعرض الأدوات التقليدية، والعربات التي تجرها الحيوانات، ونمط التنقل داخل المدينة. ويُستخدم الوصف كأداة لإبراز التناقضات داخل المدينة الواحدة، فتُبيّن الرواية التفاوت بين الأحياء الفقيرة والمناطق الثرية، بين السكينة في الزوايا الصوفية والصخب في الأسواق. وتُعيد الروايات عبر هذا التوصيف الدقيق بناء صورة الماضي بطريقة تُمكّن القارئ من العيش داخل تلك العوالم، وتُصبح المدن والأسواق أكثر من مجرد خلفية؛ إنها حاضنة للثقافة، ومجال لتمثيل القيم الاجتماعية، ومرآة تعكس تحوّلات التاريخ.

أثر التراث الشفهي والأساطير في بناء الأحداث

يؤدي التراث الشفهي والأساطير دورًا محوريًا في تشكيل بنية الروايات التاريخية العربية، حيث تستند كثير من الأعمال إلى قصص تناقلها الناس شفهيًا، واكتسبت عبر الزمن طابعًا شبه مقدّس يُؤطّر الخيال الشعبي. وتُدمج الحكايات القديمة ضمن السرد الروائي بشكل يخلق توازناً بين الواقع والتخييل، فتنقل الرواية قصص الأبطال الشعبيين، والمعارك الأسطورية، والمعجزات المرتبطة بالأولياء لتمنح الأحداث بُعدًا رمزيًا يتجاوز المألوف.

وتعتمد الرواية على استخدام هذه الحكايات ليس فقط كمادة حكائية، بل كبُنى رمزية تعبّر عن تحوّلات المجتمع وقلقه الجمعي، فيصبح للأسطورة وظيفة جمالية وفكرية تُعمّق المعنى وتُوسّع آفاق القراءة. وتُستثمر الخرافات والمعتقدات الشعبية في بناء الحبكة، فتُشكل دوافع الشخصيات وأفعالهم، كما تُضفي غموضًا وشاعرية على مجرى الأحداث.

وتتجلّى أهمية التراث الشفهي أيضًا في الطريقة التي يُسرد بها الحدث، حيث يُستَخدم الراوي الشعبي أو الحكواتي أحيانًا كشخصية داخل النص تُحيل إلى تقاليد الرواية الشفوية، فيُصبح السرد نفسه جزءًا من الثقافة المنقولة شفهيًا. ويُعطي ذلك الرواية طابعًا حميميًا، إذ يشعر القارئ وكأنه يستمع إلى حكاية قديمة تُروى بجانب موقد أو في سوق قديم.

وتُعزّز الروايات بذلك الاتصال بين الأجيال، إذ تنتقل الأساطير والأمثال والحكايات من الماضي إلى الحاضر من خلال وسيط فني قادر على التجديد والإبداع. ويُضفي هذا الحضور المستمر للتراث الشفهي عمقًا زمانيًا على النص، ويُحوّل الرواية من كونها سردًا لأحداث منتهية إلى مساحة حية تتفاعل مع الذاكرة الشعبية وتُعيد إنتاجها بصيغ فنية معاصرة.

الحفاظ على الهوية الثقافية من خلال الرواية

تسهم الروايات التاريخية العربية في الحفاظ على الهوية الثقافية من خلال إعادة بناء الوعي الجماعي بالماضي واستحضار الرموز والعناصر التي تُشكّل الخصوصية الحضارية للمجتمع. وتُعيد الروايات ربط القارئ بأصوله من خلال تصوير العادات، والمعتقدات، وأنماط العيش التي تميّز كل منطقة، فتُحافظ بذلك على ملامح التنوع الثقافي وتُصون ما كان مهددًا بالاندثار.

وتُقدّم الرواية حكايات شخصيات من عامة الناس لا تحضر في السجلات الرسمية، مما يُضفي بعدًا شعبيًا على التاريخ ويُوسّع من أفق الهوية لتشمل الهامشي والمهمّش. ويُمنح للثقافة الشعبية مكانة مركزية، فتُعرض فيها الأغاني، والحِرف، والممارسات الدينية، لا بوصفها فلكلورًا، بل كعناصر فعّالة تُساهم في تشكيل وعي الأفراد والجماعات.

وتُجسّد الروايات معاناة المجتمعات القديمة من الاستعمار، أو التهميش، أو الصراع الطبقي، وتُعيد سرد هذه الأحداث من وجهة نظر داخلية تمنح الذات العربية صوتًا وقدرة على التأويل والمقاومة. ويُصبح السرد أداة للتعبير عن الذات وتثبيت الوجود الثقافي في وجه محاولات المحو أو الاستيعاب.

وتتجلّى أهمية هذه الوظيفة في الطريقة التي تُعيد بها الرواية تمثيل التاريخ، ليس كوقائع ثابتة، بل كحوار دائم مع الحاضر، يُتيح للمجتمع إعادة فهم نفسه وتحديد موقعه داخل الزمن. ويُصبح الحفاظ على الهوية عبر الرواية فعلًا ديناميكيًا، يُجدد عناصر التراث ويُعيد دمجها في سرد معاصر يُخاطب القارئ الحديث دون أن يفقد ارتباطه بالجذور.

كيف تطوّرت الروايات التاريخية العربية في العصر الحديث؟

شهدت الروايات التاريخية العربية منذ بدايات القرن العشرين تحولًا جذريًا في بنيتها وموضوعاتها، متأثرة بالمتغيرات الثقافية والسياسية التي عصفت بالعالم العربي. فمع انفتاح المجتمع العربي على تيارات فكرية جديدة ونشوء حركات الاستقلال والنهضة، اتجه الكتّاب إلى توظيف السرد التاريخي كوسيلة لفهم الماضي وتفسير الحاضر. لذلك بدأت الرواية التاريخية تخرج من عباءة السرد الكلاسيكي الذي يكتفي بتوثيق الوقائع، لتدخل مرحلة تحليلية تستكشف الخلفيات النفسية والسياسية للشخصيات وتعيد بناء الحدث من زوايا متعددة.

اعتمد الكتّاب المعاصرون على أدوات جديدة في التوثيق والتخييل، فدمجوا بين التوثيق التاريخي الدقيق والأسلوب الروائي الذي يمنح الشخصيات أبعادًا إنسانية، فظهرت الشخصيات التاريخية لا بصفتها رموزًا بل ككائنات حيّة تتصارع مع المصير وتتفاعل مع بيئتها. في هذا السياق، وظّف بعض الروائيين تقنيات السرد المتداخلة من خلال التنقل بين أزمنة متعددة والاعتماد على الذاكرة والتأمل النفسي، مما منح الرواية طابعًا حداثيًا في تناول التاريخ.

ومع اتساع رقعة الوعي الاجتماعي، أصبحت الرواية التاريخية العربية مجالًا لنقد السرديات الرسمية وإعادة النظر في الروايات السائدة عن وقائع مفصلية، لذلك تمكّنت من التعبير عن أصوات مهمشة وتجارب فردية لم تكن تحظى باهتمام المؤرخين. كما ساهم اتساع دائرة النشر، خصوصًا مع ظهور دور النشر المستقلة، في تشجيع الكتّاب على خوض تجارب جريئة تمزج بين التخييل والواقع.

وفي المقابل، لم تبتعد الرواية التاريخية عن الجمالية الأدبية، بل حافظت على بنية فنية معقدة تقوم على تعدد الأصوات والانزياحات اللغوية، ما منحها القدرة على التأثير في القرّاء من مختلف المستويات الثقافية. بالتالي، مثّلت هذه الرواية منصة حوار مفتوح بين الماضي والحاضر، وساهمت في تجذير الوعي التاريخي في وجدان القرّاء العرب. هكذا واصلت الرواية التاريخية العربية تطورها بوصفها مرآة تعكس تحولات المجتمع ووسيلة لفهم الذات عبر استحضار الماضي بأساليب سردية معاصرة.

الفرق بين الرواية الكلاسيكية والمعاصرة في معالجة التاريخ

اختلفت الرواية الكلاسيكية عن المعاصرة في كيفية تقديمها للحدث التاريخي وتعاملها مع الشخصيات والأزمنة. فقد حرصت الرواية الكلاسيكية على الالتزام بالتسلسل الزمني الدقيق وتوثيق الوقائع بصرامة، إذ اعتمدت أسلوبًا سرديًا تقليديًا يُعلي من قيمة البطولة ويقدّم الشخصيات التاريخية في صورة مثالية لا تقبل التناقض. من هنا كانت الرواية الكلاسيكية تهدف إلى تمجيد التاريخ وتعزيز الانتماء الوطني من خلال تقديم الماضي كنموذج يُحتذى.

لكن الرواية المعاصرة اتجهت إلى إعادة النظر في هذه النماذج، فكسرت الإطار الزمني الصارم وانفتحت على تقنيات السرد الحديثة مثل الاسترجاع والتدفق الحر للوعي، فغدت الشخصيات أكثر تعقيدًا وواقعية، كما اتخذ السرد طابعًا تحليليًا يسمح بالتأمل في التجربة الإنسانية خلف الحدث التاريخي. نتيجة لذلك، لم تعد الرواية التاريخية تكتفي بنقل الأحداث، بل صارت تتعامل مع التاريخ كحقل إبداعي يمكن إعادة صياغته وفهمه من زوايا متعددة.

كما كشفت الرواية المعاصرة عن جوانب مظلمة ومهملة من التاريخ، فركزت على الأفراد المهمشين والتجارب المنسية، وسعت إلى مساءلة الخطاب التاريخي الرسمي عبر لغة رمزية ونقدية. لهذا برزت موضوعات مثل الخيانة والصراع الطبقي والهوية والذاكرة الجماعية، وأصبحت الرواية وسيلة لفهم الماضي لا لتجميله.

وبينما اعتبرت الرواية الكلاسيكية التاريخ نصًا ثابتًا يجب استعادته، نظرت الرواية المعاصرة إلى التاريخ كخطاب يخضع للتأويل والتفكيك. بذلك، استطاعت الرواية التاريخية العربية في شكلها المعاصر أن تتحرر من عبء التوثيق الجامد، لتصبح أداة حيوية للتفكير في الهوية وتفكيك السلطة والتاريخ الرسمي.

ظهور مدارس جديدة تمزج التاريخ بالخيال العلمي

تطوّرت الرواية التاريخية العربية في العقود الأخيرة باتجاهات غير تقليدية، إذ ظهر جيل جديد من الكتّاب الذين مزجوا بين عناصر التاريخ والخيال العلمي لإنتاج سرديات مغايرة تتجاوز الإطار الواقعي التقليدي. جاء هذا المزج كرد فعل على التكرار في المعالجات التقليدية للتاريخ، ورغبة في تقديم رؤية جديدة تجمع بين الماضي والمستقبل في آن واحد.

لذلك لجأ بعض الكتّاب إلى بناء عوالم بديلة يستند فيها الحدث التاريخي إلى فرضيات خيالية مثل السفر عبر الزمن أو تطور تقنيات حديثة تؤثر في مجرى الوقائع. هذا التداخل بين العلمي والتاريخي أتاح للروائيين طرح تساؤلات فلسفية حول المصير والهوية والتكرار الزمني، إذ لم يعد التاريخ يُستعاد كما هو، بل يُعاد إنتاجه وفق منظور تخييلي جديد يفتح المجال أمام احتمالات متعددة.

في هذا السياق، ساعدت هذه الروايات في خلق مساحة للتأمل في العلاقة بين الفرد والتاريخ، ودفعت القارئ إلى التساؤل عن مدى إمكانية تغيير الماضي أو فهمه بشكل مختلف. كما مكّن الخيال العلمي من تقديم قراءة رمزية للتاريخ تتجاوز حدود الواقعة إلى أبعاد أعمق تتعلق بالوعي الجمعي والذاكرة والتنبؤ.

ورغم الجرأة التي اتسمت بها هذه المحاولات، فإنها لم تبتعد عن الإطار العربي، بل استعادت شخصيات وأحداثًا من تاريخ المنطقة وأعادت بناءها ضمن منظومات سردية تجمع بين الأصالة والتجريب. هكذا أسهم هذا الاتجاه في توسيع أفق الرواية التاريخية العربية ومنحها بعدًا استشرافيًا يتجاوز الزمان والمكان.

تأثير وسائل الإعلام والمنصات الرقمية في انتشار الرواية

شهدت الرواية التاريخية العربية توسعًا كبيرًا في قاعدة جمهورها بفضل الدور المتنامي لوسائل الإعلام والمنصات الرقمية التي غيّرت من طريقة الوصول إلى النص الأدبي. فقد أتاحت هذه الوسائل للكتّاب فرصًا جديدة لنشر أعمالهم والوصول إلى قرّاء من مختلف الأعمار والثقافات، بعيدًا عن القيود التقليدية للنشر الورقي.

عززت المنصات الرقمية من حضور الرواية من خلال إتاحتها بنُسَخ إلكترونية يمكن قراءتها على الأجهزة المحمولة، ما ساهم في تجاوز الحواجز الجغرافية والاقتصادية. كما ساعدت مواقع التواصل الاجتماعي على الترويج للروايات من خلال مراجعات القراء وتبادل التوصيات، مما أضفى طابعًا تفاعليًا على العلاقة بين المؤلف والجمهور.

كذلك عملت وسائل الإعلام التقليدية على إبراز الرواية التاريخية عبر اللقاءات الثقافية والتقارير الصحفية، وربطت بعض الروايات بسياقات سياسية واجتماعية معاصرة، ما جعلها أكثر تأثيرًا وانتشارًا. هذا الحضور المتعدد الوسائط ساعد على تجديد الاهتمام بالرواية التاريخية كأداة تثقيف وترفيه في آن، وخلق فضاءات جديدة للنقاش حول الذاكرة والهوية.

بالإضافة إلى ذلك، أتاحت المنصات المخصصة للكتب المسموعة والمقروءة فرصة لدمج الرواية بالصوت والموسيقى والمؤثرات، مما منح تجربة سردية ثرية تجاوزت حدود النص المكتوب. بالتالي، أصبح النص الروائي يتخذ أشكالًا متعددة تسمح له بالبقاء في الوعي الجماعي، معززًا بذلك مكانته في الفضاء الثقافي المعاصر.

مستقبل الرواية التاريخية بين الأدب الورقي والرقمي

يتّجه مستقبل الرواية التاريخية العربية نحو تكامل واضح بين أشكال النشر التقليدية والحديثة، إذ لم يعد من الممكن الفصل بين الورق والرقمي في ظل التحولات الجذرية التي يشهدها قطاع النشر. فقد أصبح الكتّاب والناشرون يدركون أن لكل شكل جمهوره ومتطلباته، لذلك باتت الرواية تُنشر غالبًا بنسختين، إحداهما ورقية ذات تصميم جذاب، وأخرى رقمية تتيح سهولة الوصول والتفاعل.

ساهمت التكنولوجيا الرقمية في تطوير تجربة القراءة، إذ أصبح من الممكن تضمين روابط داخلية في النصوص الرقمية تُحيل القارئ إلى صور أو خرائط أو مراجع تاريخية، مما أغنى المحتوى وأضاف له بُعدًا توثيقيًا. كما وفرت التطبيقات الذكية أدوات للقراءة التفاعلية، منها الترجمة الفورية والملاحظات والتلخيص، ما ساهم في جعل الرواية أكثر جاذبية للجيل الجديد من القراء.

في المقابل، ظل الكتاب الورقي يحتفظ برونقه ومكانته، خصوصًا في المعارض والمكتبات العامة التي تشهد إقبالًا ملحوظًا، ما يشير إلى أن العلاقة بالكتاب المطبوع لا تزال قائمة رغم تسارع الرقمنة. بناء على ذلك، تتجه الرواية التاريخية إلى الاستفادة من كلا الشكلين في آن، بحيث يكون الورق وسيلة للاقتناء والتقدير، بينما يمثل الرقمي قناة للوصول والتفاعل.

يعكس هذا التوجه تكيف الرواية مع متطلبات العصر دون التفريط في جوهرها السردي، فبينما تستثمر التكنولوجيا لتوسيع جمهورها، تحافظ على طابعها الأدبي الذي يجعلها أداة فعالة في فهم الماضي والتأمل في الحاضر. بهذا المشهد المتوازن، تواصل الرواية التاريخية العربية لعب دور مركزي في تشكيل الوعي الجمعي وتوثيق الذاكرة العربية بأساليب سردية حديثة ومتجددة.

ما الأثر الذي تتركه الروايات التاريخية العربية على الوعي الجماعي للقارئ؟

تُساهم الروايات التاريخية العربية في ترسيخ الوعي الجماعي من خلال استحضار لحظات مفصلية في تاريخ الأمة وتقديمها ضمن سرد حيوي يتجاوز الأرقام والوقائع الجافة. فهي تمنح القارئ إحساسًا بالانتماء لجذوره الحضارية، وتفتح له نافذة على الصراعات الفكرية والاجتماعية التي ساهمت في تشكيل الهوية العربية. كما تُظهر له أن التاريخ ليس حكرًا على النخب السياسية، بل هو تراكم لتجارب بشرية معيشة. وبهذا، تؤدي الرواية دورًا ثقافيًا وتعليميًا يعمّق الذاكرة الجمعية ويغذيها برؤية نقدية وإنسانية.

ما الفرق بين التلقي الأكاديمي والتلقي الأدبي للروايات التاريخية؟

التلقي الأكاديمي للروايات التاريخية يرتكز على تحليل دقيق للمصادر، وتقييم مدى التزام الرواية بالحقائق، واستكشاف البنية المعرفية للسرد. أما التلقي الأدبي، فيُركّز على الجماليات اللغوية، والتفاعل الشعوري مع الشخصيات، وتأثير الحبكة في تشكيل المعنى. ففي حين يسعى الباحث الأكاديمي إلى تفكيك النص منهجيًا، يجد القارئ العادي في الرواية التاريخية وسيلة لفهم التاريخ بعين الإنسان لا الوثيقة، مما يجعل كلًا من النوعين يُكمل الآخر في تعميق التجربة القرائية.

لماذا تُعد الشخصيات الهامشية عنصرًا مهمًا في الرواية التاريخية العربية؟

تلعب الشخصيات الهامشية دورًا محوريًا في الروايات التاريخية العربية، لأنها تُضيء زوايا منسية من الحياة الاجتماعية والسياسية لم تكن تحظى بتوثيق رسمي. من خلال هذه الشخصيات، تنجح الرواية في تقديم سرد بديل يُعيد التوازن إلى التاريخ، حيث يُصبح العامل، والمرأة، والطفل، والفقير شركاء في صناعة الحدث لا مجرد شهود عليه. هذه الأصوات تُبرز البُعد الإنساني للتاريخ، وتُعيد تمثيل الواقع من الأسفل إلى الأعلى، وهو ما يمنح السرد طابعًا نقديًا وواقعيًا يتجاوز التمجيد والتوثيق التقليدي.

وفي ختام مقالنا، يمكن القول إن الروايات التاريخية العربية قد نجحت في تحويل التاريخ إلى تجربة حيّة، نابضة بالعاطفة والفكر، وقادرة على بناء الجسور المُعلن عنها بين الماضي والحاضر. فقد ساهم هذا الأدب في إثراء الذاكرة الجماعية، وتقديم رؤية متعددة الزوايا حول هوية الإنسان العربي وتاريخه، كما وفّرت مساحة فنية للتأمل في معاني المقاومة والانتماء والتحوّل. وهكذا، تظل الروايات التاريخية العربية مصدرًا ثريًا لفهم الذات من خلال استعادة سردية حضارة لا تزال تنبض في صفحات الأدب.

تنويه مهم بشأن حقوق المحتوى

جميع الحقوق محفوظة لموقع نَبْض العرب © 2025. يُمنع نسخ هذا المحتوى أو إعادة نشره أو ترجمته أو اقتباس أكثر من 10% منه إلا بإذنٍ خطّي مسبق. لأي استخدام تجاري أو أكاديمي، يُرجى التواصل عبر: info@nabdalarab.com.

ملاحظة: يُسمح بالاقتباس المحدود مع ذكر المصدر ورابط مباشر للمقال الأصلي.